Основная цель расчета электрической цепи заключается в определении токов в её ветвях. Зная токи, нетрудно найти напряжения и мощность ветвей и отдельных элементов цепи. Связь между ЭДС, напряжениями и токами линейных электрических цепей выражается линейными уравнениями. Значения токов, напряжений и мощностей дают возможность оценить условия и эффективность работы электротехнического оборудования во всех участках электрической цепи.

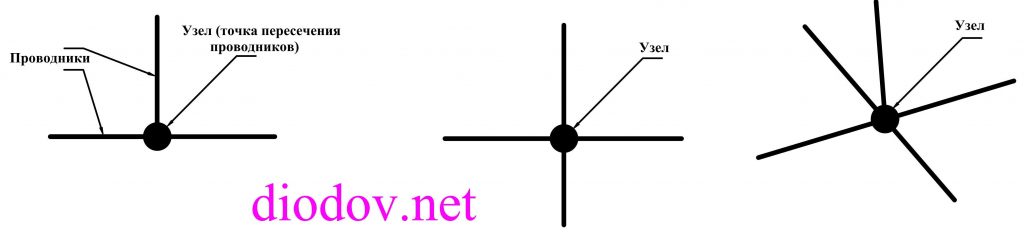

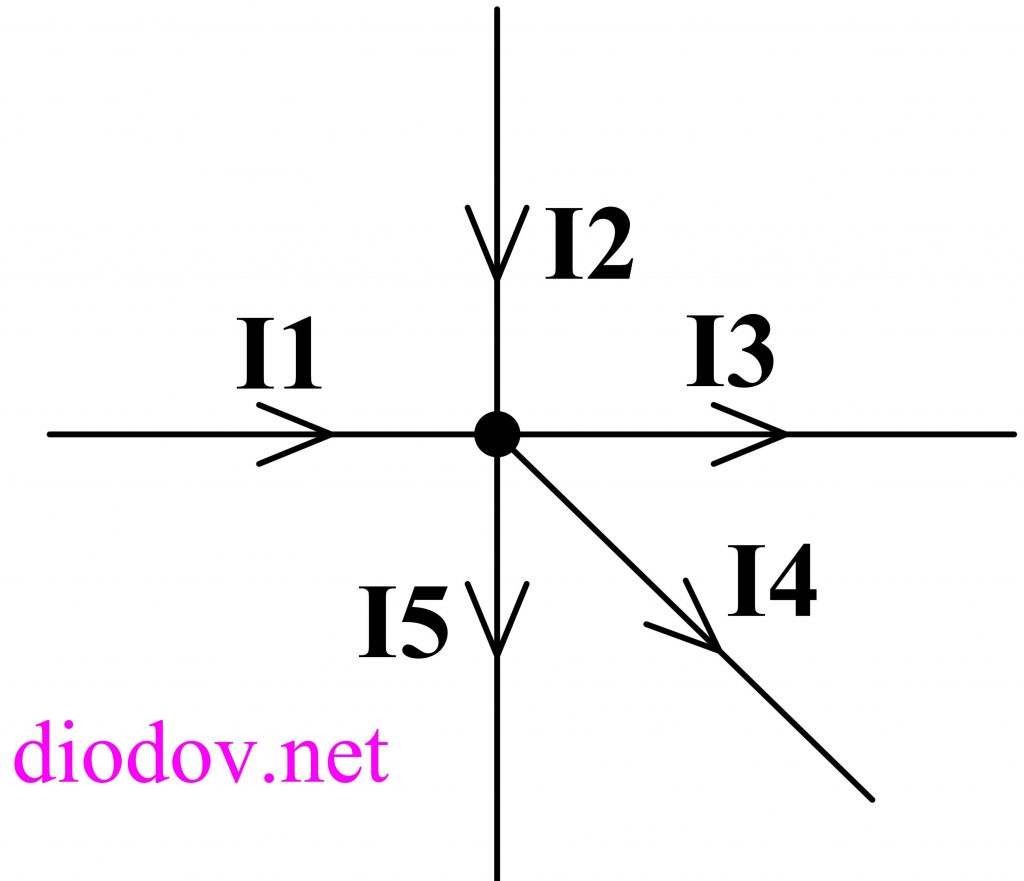

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрических цепей:

В ветвях, образующих узел электрической цепи, алгебраическая сумма токов равна нулю:

∑ I = 0.

В эту сумму токи входят с разными знаками в зависимости от направления их по отношению к узлу. На основание первого закона Кирхгофа для каждого узла можно составить уравнения токов. Например, для точки 2 (Рис. 5(в) и (г) ) уравнение имеет вид: (см. ссылку — перейти)

I1 + I6 – I3 = 0

I1 + I6 = I3.

Второй закон Кирхгофа

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрических цепей:

В контуре электрической цепи алгебраическая сумма напряжений на его ветвях равна нулю:

∑ U = 0.

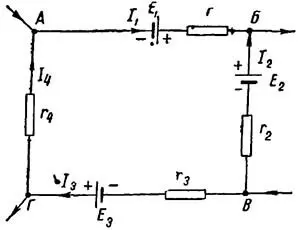

Для доказательства второго закона Кирхгофа обойдём контур по часовой стрелке (Рис. 6) 1-2-3-4-5-6-1 и запишем потенциалы точек контура по указанным направлениям токов в ветвях, которые выбраны произвольно. Обход начнём с точки 1, потенциал которой V1. Потенциал следующей точки выразим относительно предыдущей: V2 = V1 + E1; V3 = V2 – I1; V4 = V3 — I4; V5 = V4 – E3; V6 = V5 + I6; V1 = V6 – I3.

Изменение потенциала по выбранному контуру должно быть равно нулю, т.к. оно выражает работу, затраченную на перемещение частиц, обладающих вместе единицей заряда, по замкнутому пути в электрических полях источников и приёмников энергии (см. Рис. 1). Тогда в замкнутом контуре:

V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 = 0, E1 – I1 – I4 – E3 + I6 – I3 = 0,

или — (E1 – I1) + I4 + (E3 – I6) + I2 = 0.

Соответственно в этом уравнении напряжение ветвей: 3 – 2 – 1 E1 – I1 = U3,1; 4 – 5 – 6 E3 – I6 = U4,6; 3 – 4 I4 = U3,4; 6 – 1 I2 = U6,1,

поэтому U3,1 + U4,6 + U6,1 = 0. В данном уравнении напряжения считаются положительными (по обходу контура), а направления против обхода – отрицательными.

Перепишем уравнение в следующем виде:

I1 + I4 + I3 – I6 = E1 – E3.

В таком виде уравнение даёт другую формулировку второго закона Кирхгофа:

В контуре электрической цепи алгебраическая сумма падений напряжения в пассивных элементах равна алгебраической сумме ЭДС этого контура:

∑ IR = ∑E.

Соответственно к другим контурам составляются другие уравнению, которые нетрудно составить, не прибегая к выражениям потенциалов точек контура, пользуясь простым правилом. В левую часть уравнения записывать алгебраическую сумму падений напряжения в пассивных элементах контура, а в правую алгебраическую сумму ЭДС, встречающихся при обходе контура. Соответственно положительными считаются токи и ЭДС, направление которых совпадает с направлением обхода.

Второй закон Кирхгофа. Смотри и изучай!

Вернутся в раздел ТОЭ

Второй закон Кирхгофа является одним из основных принципов в электротехнике. Он позволяет анализировать электрические цепи и определять значения токов и напряжений в различных участках цепи. В этой статье мы рассмотрим определение и формулировку второго закона Кирхгофа, а также его применение и свойства. Будут приведены примеры использования второго закона Кирхгофа и объяснены основные расчеты, которые можно выполнить с его помощью. Также мы обсудим ограничения и предположения, которые следует учитывать при использовании второго закона Кирхгофа. В конце статьи мы сделаем выводы о значимости и применимости этого закона в электротехнике.

Нужна помощь в написании работы?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Определение второго закона Кирхгофа

Второй закон Кирхгофа, также известный как закон о законах узлов или закон о законах токов, является одним из основных законов электрических цепей. Он устанавливает, что сумма токов, втекающих в узел, равна сумме токов, вытекающих из узла.

Формально, второй закон Кирхгофа можно записать следующим образом:

Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла:

где ∑ обозначает сумму, Iвтек – ток, втекающий в узел, и Iвытек – ток, вытекающий из узла.

Второй закон Кирхгофа основан на законе сохранения заряда, который утверждает, что заряд не может создаваться или исчезать внутри электрической цепи. Таким образом, сумма токов, втекающих в узел, должна быть равна сумме токов, вытекающих из узла, чтобы сохранить баланс заряда.

Второй закон Кирхгофа.

Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.

Здесь термин «алгебраическая сумма» означает, что как величина ЭДС так и величина падения напряжения на элементах может быть как со знаком «+» так и со знаком «-». При этом определить знак можно по следующему алгоритму:

1. Выбираем направление обхода контура (два варианта либо по часовой, либо против).

2. Произвольно выбираем направление токов через элементы цепи.

3. Расставляем знаки для ЭДС и напряжений, падающих на элементах по правилам:

— ЭДС, создающие ток в контуре, направление которого совпадает с направление обхода контура записываются со знаком «+», в противном случае ЭДС записываются со знаком «-».

— напряжения, падающие на элементах цепи записываются со знаком «+», если ток, протекающий через эти элементы совпадает по направлению с обходом контура, в противном случае напряжения записываются со знаком «-».

Например, рассмотрим цепь, представленную на рисунке 3, и запишем выражение согласно второму закону Кирхгофа, обходя контур по часовой стрелке, и выбрав направление токов через резисторы, как показано на рисунке.

Рисунок 3. Электрическая цепь, для пояснения второго закона Кирхгофа.

Предлагаю посмотреть отдельный видеоурок по второму закону Кирхогфа (теория).

Расчеты электрических цепей с помощью законов Кирхгофа.

Теперь давайте рассмотрим вариант сложной цепи, и я вам расскажу, как на практике применять законы Кирхгофа.

Итак, на рисунке 4 имеется сложная цепь с двумя источниками ЭДС величиной E1=12 в и E2=5 в , с внутренним сопротивлением источников r1=r2=0,1 Ом, работающих на общую нагрузку R = 2 Ома. Как же будут распределены токи в этой цепи, и какие они имеют значения, нам предстоит выяснить.

Рисунок 4. Пример расчета сложной электрической цепи.

Теперь согласно первому закону Кирхгофа для узла А составляем такое выражение:

так как I1 и I 2 втекают в узел А , а ток I вытекает из него.

Используя второй закон Кирхгофа, запишем еще два выражения для внешнего контура и внутреннего левого контура, выбрав направление обхода по часовой стрелке.

Для внешнего контура:

Для внутреннего левого контура:

Итак, у нас получилась система их трех уравнений с тремя неизвестными:

Теперь подставим в эту систему известные нам величины напряжений и сопротивлений:

12 = 0,1I1 +2I.

Далее из первого и второго уравнения выразим ток I2

12 = 0,1I1 + 2I.

Следующим шагом приравняем первое и второе уравнение и получим систему из двух уравнений:

12 = 0,1I1 + 2I.

Выражаем из первого уравнения значение I

I = 2I1– 70;

И подставляем его значение во второе уравнение

Решаем полученное уравнение

12 = 0,1I1 + 4I1 – 140.

12 + 140= 4,1I1

Теперь в выражение I = 2I1– 70 подставим значение

I1=37,073 (А) и получим:

I = 2*37,073 – 70 = 4,146 А

Ну, а согласно первому закона Кирхгофа ток I2=I — I1

I2=4,146 — 37,073 = -32,927

Знак «минус» для тока I2 означает, то что мы не правильно выбрали направление тока, то есть в нашем случае ток I 2 вытекает из узла А .

Теперь полученные данные можно проверить на практике или смоделировать данную схему например в программе Multisim.

Скриншот моделирования схемы для проверки законов Кирхгофа вы можете посмотреть на рисунке 5.

Рисунок 5. Сравнение результатов расчета и моделирования работы цепи.

Для закрепления результатата предлагаю посмотреть подготовленное мной видео:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Законы Кирхгофа

Законы Кирхгофа – правила, которые показывают, как соотносятся токи и напряжения в электрических цепях. Эти правила были сформулированы Густавом Кирхгофом в 1845 году. В литературе часто называют законами Кирхгофа, но это не верно, так как они не являются законами природы, а были выведены из третьего уравнения Максвелла при неизменном магнитном поле. Но все же, первое более привычное для них название, поэтому и мы будет их называть, как это принято в литературе – законы Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа – сумма токов сходящихся в узле равна нулю.

Давайте разбираться. Узел это точка, соединяющая ветви. Ветвью называется участок цепи между узлами. На рисунке видно, что ток i входит в узел, а из узла выходят токи i 1 и i 2 . Составляем выражение по первому закона Кирхгофа, учитывая, что токи, входящие в узел имеют знак плюс, а токи, исходящие из узла имеют знак минус i-i 1 -i 2 =0. Ток i как бы растекается на два тока поменьше и равен сумме токов i 1 и i 2 i=i 1 +i 2 . Но если бы, например, ток i 2 входил в узел, тогда бы ток I определялся как i=i 1 -i 2 . Важно учитывать знаки при составлении уравнения.

Первый закон Кирхгофа это следствие закона сохранения электричества: заряд, приходящий к узлу за некоторый промежуток времени, равен заряду, уходящему за этот же интервал времени от узла, т.е. электрический заряд в узле не накапливается и не исчезает.

Второй закон Кирхгофа – алгебраическая сумма ЭДС, действующая в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения в этом контуре.

Напряжение выражено как произведение тока на сопротивление (по закону Ома).

В этом законе тоже существуют свои правила по применению. Для начала нужно задать стрелкой направление обхода контура. Затем просуммировать ЭДС и напряжения соответственно, беря со знаком плюс, если величина совпадает с направлением обхода и минус, если не совпадает. Составим уравнение по второму закону Кирхгофа, для нашей схемы. Смотрим на нашу стрелку, E2 и Е3 совпадают с ней по направлению, значит знак плюс, а Е1 направлено в противоположную сторону, значит знак минус. Теперь смотрим на напряжения, ток I1 совпадает по направлению со стрелкой, а токи I2 и I3 направлены противоположно. Следовательно:

На основании законов Кирхгофа составлены методы анализа цепей переменного синусоидального тока. Метод контурных токов – метод основанный на применении второго закона Кирхгофа и метод узловых потенциалов основанный на применении первого закона Кирхгофа.

Примеры расчета цепей

Рассмотрим ещё раз рисунок 3. На нём изображено 4 разнонаправленных вектора: i1, i2, i3, i4. Из них – два входящие ( i2, i3) и два исходящие из узла (i1, i4). Положительными будем считать те векторы, которые направлены в точку соединения ветвей, а остальные – отрицательными.

Тогда, по формуле Кирхгофа, составим уравнение и запишем его в следующем виде: – i1 + i2 + i3 – i4 = 0.

На практике такие узлы являются частью контуров, обходя которые можно составить ещё несколько линейных уравнений с этими же неизвестными. Количество уравнений всегда достаточно для решения задачи.

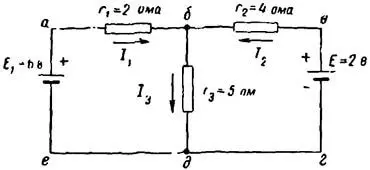

Рассмотрим алгоритм решения на примере рис. 5.

Схема содержит 3 ветви и два узла, которые образуют три пары по два независимых контура:

Запишем независимое уравнение, выполняющееся, например, в точке а. Из первого правила Кирхгофа вытекает: I1 + I2 – I3 = 0.

Воспользуемся вторым правилом Кирхгофа. Для составления уравнений можно выбрать любой из контуров, но нам необходимы контуры с узлом а, так как для него мы уже составили уравнение. Это будут контуры 1 и 2.

Пишем уравнения:

Решаем систему уравнений:

Так как значения R и E известны (см. рисунок 5), мы придём к системе уравнений:

Решая эту систему, получим:

- I1 = 1,36 (значения в миллиамперах).

- I2 = 2,19 мА.;

- I3 = 3,55 мА.

Потенциал узла а равен: Ua = I3*R3 = 3,55 × 3 = 10,65 В. Чтобы убедиться в верности наших расчётов, проверим выполнение второго правила по отношению к контуру 3:

E1 – E2 + I1R1+ I2R2 = 12 – 15 + 1,36 – 4,38 = – 0,02 ≈ 0 (с учётом погрешностей, связанных с округлениями чисел при вычислениях).

Если проверка выполнения второго правила успешно завершена, то расчёты сделаны правильно, а полученные данные являются достоверными.

Применяя правила (законы) Кирхгофа можно вычислять параметры электрической энергии для магнитных цепей.

Второй закон Кирхгофа

Сегодня мы рассмотрим второй закон Кирхгофа. Он чуть сложнее, чем первый закон Кирхгофа, который мы уже рассматривали ранее, поэтому я сперва дам общую формулировку, а потом мы постараемся аккуратно разобраться во всем этом деле.

Итак, второй закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура. Может быть сложновато для восприятия, если вы читаете это в первый раз, не спорю. Но сейчас попробуем разобраться более детально во всем этом. Для начала давайте определим, что же такое контур электрической цепи, где эти самые ЭДС действуют. Пожалуй, это тот случай, когда проще нарисовать картинку, чем объяснять словами. Взглянем на рисунок 1.

Рисунок 1 – Контура в схеме

На нем мы можем видеть три контура: я обозначил их красным, оранжевым и синим цветами. То есть контур – это некоторая замкнутая часть электрической цепи, состоящая из нескольких ветвей.

То есть что говорит второй закон Кирхгофа? У нас есть большая и сложная электрическая схема. В ней много различных контуров. Будем рассматривать подробно один из этих контуров, любой на выбор. И вот если мы в этом контуре сложим ЭДС всех источников, какие там есть, то их сумма будет равна сумме падений напряжения на всех сопротивлениях этого контура. И это верно для любого контура в нашей схеме. Довольно интересный факт. И если про первый закон Кирхгофа можно говорить, что он интуитивно очевиден, то здесь, вообще говоря, это не совсем так. А поскольку он не очевиден на первый взгляд, тем больше поводов показать его верность математически.

Господа, прошу обратить внимание на рисунок 2. На нем изображен один из контуров какой-то сложной электрической схемы.

Рисунок 2 – Контур схемы

Почему он именно такой, можете вы спросить? Да просто так! Я рисовал его так, как подскажет фантазия в тот момент. Вы можете смело заявить, что ваша фантазия лучше и нарисовать какой-либо другой контур с другими компонентами. Потом повторите все действия, которые я буду производить над этим контуром, и в конечном счете у вас должен получиться точно такой же результат, как и у меня.

Первым делом давайте зададимся направлением обхода контура. Это некоторое направление в контуре, которое мы принимаем за положительное. Можно в какой-то степени назвать это аналогом осей координат в математике. Направление обхода контура у нас по часовой стрелке, и я показал его синей стрелочкой на рисунке 2.

Следующим шагом нам надо расставить предполагаемое направление токов в каждой ветви. Тут опять же все целиком отдается вашей фантазии. На данном этапе можно рисовать любое направление токов. Если мы угадали – отлично, если нет – в конце всех расчетов получим ток с другим знаком. Я расставил на рисунке 2 все токи черными стрелками и рядом с ними подписал их величины (I1…I4).

А теперь внимание, господа. Пришло время вспомнить то выражение, ради получения которого я написал предыдущую статью. На всякий случай, если вдруг кто забыл, напоминаю его

Оно означает, что если потенциалы на концах ветви равны φ1 и φ2, то их разность равна ЭДС источника в ветви минус произведение тока в ветви на сопротивление в ветви.

Применим это выражение для каждой ветви нашего контура, изображенного на рисунке 2. Поскольку у нас в контуре четыре ветви, то всего мы получим четыре уравнения. Резонный вопрос – а как быть со знаками при записи этих уравнений? Правила тут два.

- Если направление работы источника напряжения совпадает с направлением обхода контура, то берем его со знаком плюс. Если не совпадает – со знаком минус. Совсем просто: если стрелка в источнике напряжения совпадает со стрелкой обхода, то Е в уравнении пишется без изменения знака, если стрелки в разные стороны – то надо поставить минус перед E.

- Если направление тока, которое мы сами выбрали чуть раньше, совпадает с направлением обхода, то в нашем уравнении перед произведением тока на сопротивление так и остается знак минус. Если они направлены в разные стороны, то знак минус меняем на плюс.

Пользуясь этими простыми правилами, запишем уравнения для каждой ветви.

Очевидно, что если в цепи нет источника ЭДС, то у нас не будет первого слагаемого в правой части. А если нет сопротивления, то не будет второго слагаемого в правой части. Собственно, это и видно из составленных уравнений.

Господа, надеюсь вы помните, что с уравнениями в одной системе можно творить всякие интересные штуки? Например, можно все их сложить между собой (правые и левые части). Легко заметить, что при сложении всех этих четырех уравнений в левой части будет нолик, то есть все потенциалы волшебным образом самоликвидируются. Сделаем это! Получим

А теперь давайте перенесем все слагаемые с ЭДС в одну сторону, а с током и сопротивлением – в другую. Имеем

А имеем мы, собственно, второй закон Кирхгофа. Все честно, как я и писал в начале – алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура. Надеюсь, господа, после статьи про закон Ома у вас не возникает вопросов, почему произведение тока на сопротивление – это падение напряжения на сопротивлении? Если возникает – срочно, очень срочно, прямо сейчас пройдитесь по этой ссылке и разрешите эти вопросы!

А что же все-таки тут понимается под словом алгебраическая сумма? Это словосочетание нам уже встречалось. Это значит, что складывать надо с учетом знака. А как выбирать правильно этот самый знак? Господа, взгляните еще разок на рисунок 2. Там у нас задано направление обхода контура и направление токов. Все это мы выбирали (я бы даже сказал придумывали) сами. Ну и направление работы источника еще видно по его графическому изображению.

Так вот, если направление работы источника ЭДС совпадает с направлением обхода контура, то мы ему приписываем знак плюс, а если не совпадает – минус. Аналогично и для правой части. Если направление тока совпадет с направлением обхода, то мы пишем произведение тока на сопротивление со знаком плюс. Иначе – со знаком минус.

Специально для труЪ-математиков привожу запись второго закона Кирхгофа с использованием хитрых значков суммирования. Вне всякого сомнения, если вы будете использовать эту запись, то произведете впечатление человека, который шарит в теме!

Здесь у нас N источников c ЭДС Ei и M ветвей с сопротивлениями Rj и токами Ij. Разумеется, суммирование идет все так же с учетом знаков.

Может возникнуть резонный вопрос: «Как же так? Получается, я сам все придумываю: и направление обхода, и направление токов и это значит, что знак может получиться любой. Поверну стрелку тока в другую сторону и сразу знак у слагаемого поменяется! Но ведь в реальной схеме токи всегда текут в своем направлении вне зависимости от того, что я там нарисую на листочке! Какое-то противоречие!» Господа, вопрос весьма справедливый. Но предлагаю разобраться в нем в следующей статье. Сохраним некоторую интригу на текущий момент, как принято во всяких этих сериальчиках . А сейчас – спасибо, что прочитали статью, огромной вам всем удачи, и пока!

Вступайте в нашу группу Вконтакте

Вопросы и предложения админу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

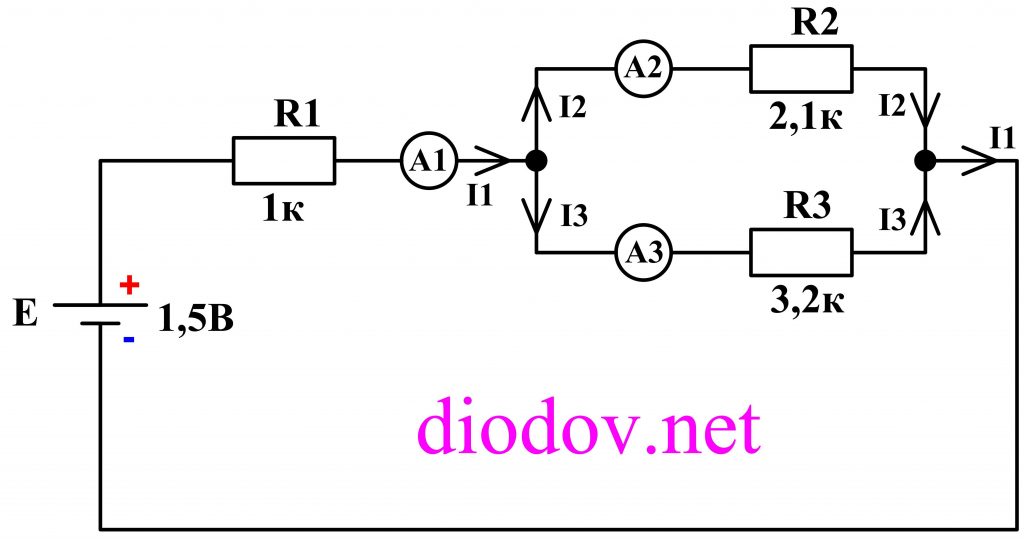

Законы Кирхгофа простыми словами

Два закона Кирхгофа вместе с законом Ома составляют тройку законов, с помощью которых можно определить параметры электрической цепи любой сложности. Законы Кирхгофа мы будем проверять на примерах простейших электрических схем, собрать которые не составит никакого труда. Для этого понадобится несколько резисторов, пара источников питания, в качестве которых подойдут гальванические элементы (батарейки) и мультиметр.

Первый закон Кирхгофа говорит, что сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю. Существует и другая, аналогичная по смыслу формулировка: сумма значений токов, входящих в узел, равна сумме значений токов, выходящих из узла.

Давайте разберем сказанное более подробно. Узлом называют место соединения трех и более проводников.

Ток, который втекает в узел, обозначается стрелкой, направленной в сторону узла, а выходящий из узла ток – стрелкой, направленной в сторону от узла.

Согласно первому закону Кирхгофа

Условно присвоили знак «+» всем входящим токам, а «-» ‑ все выходящим. Хотя это не принципиально.

1 закон Кирхгофа согласуется с законом сохранения энергии, поскольку электрические заряды не могут накапливаться в узлах, поэтому, поступающие к узлу заряды покидают его.

Убедиться в справедливости 1-го закона Кирхгофа нам поможет простая схема, состоящая из источника питания, напряжением 3 В (две последовательно соединенные батарейки по 1,5 В), три резистора разного номинала: 1 кОм, 2 кОм, 3,2 кОм (можно применять резисторы любых других номиналов). Токи будем измерять мультиметром в местах, обозначенных амперметром.

Если сложить показания трех амперметров с учетом знаков, то, согласно первому закону Кирхгофа, мы должны получить ноль:

Или показания первого амперметра А1 будет равняться сумме показаний второго А2 и третьего А3 амперметров.

Второй закон Кирхгофа

Второй закон Кирхгофа воспринимается начинающими радиолюбителями гораздо сложнее, нежели первый. Однако сейчас вы убедитесь, что он достаточно прост и понятен, если объяснять его нормальными словами, а не заумными терминами.

Упрощенно 2 закон Кирхгофа говорит: сумма ЭДС в замкнутом контуре равна сумме падений напряжений

ΣE = ΣIR

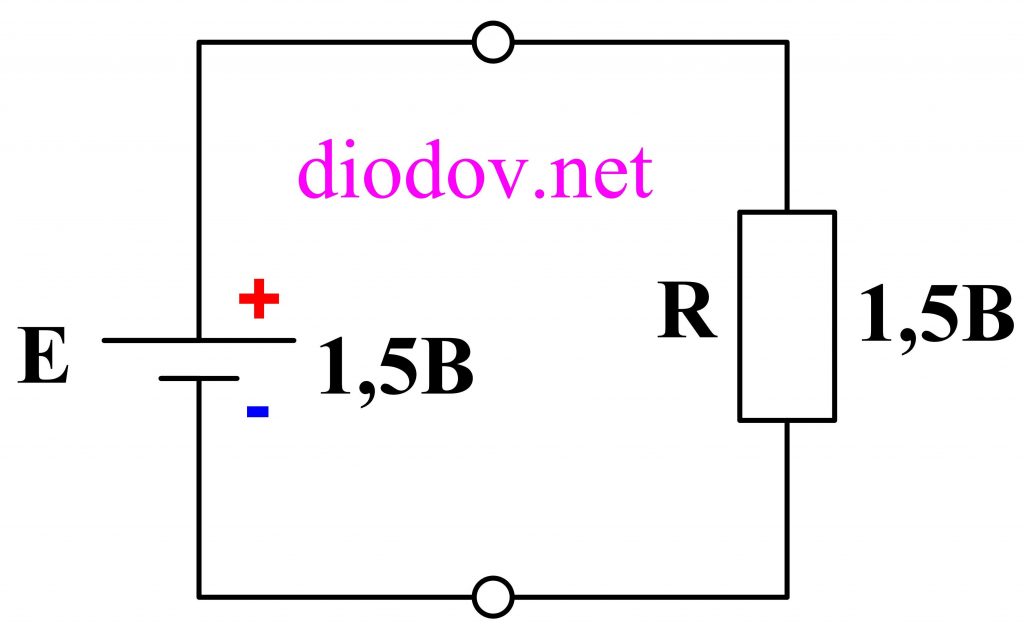

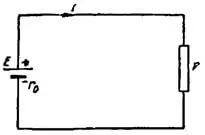

Самый простой случай данного закона разберем на примере батарейки 1,5 В и одного резистора.

Поскольку резистор всего один и одна батарейка, то ЭДС батарейки 1,5 В будет равна падению напряжения на резисторе.

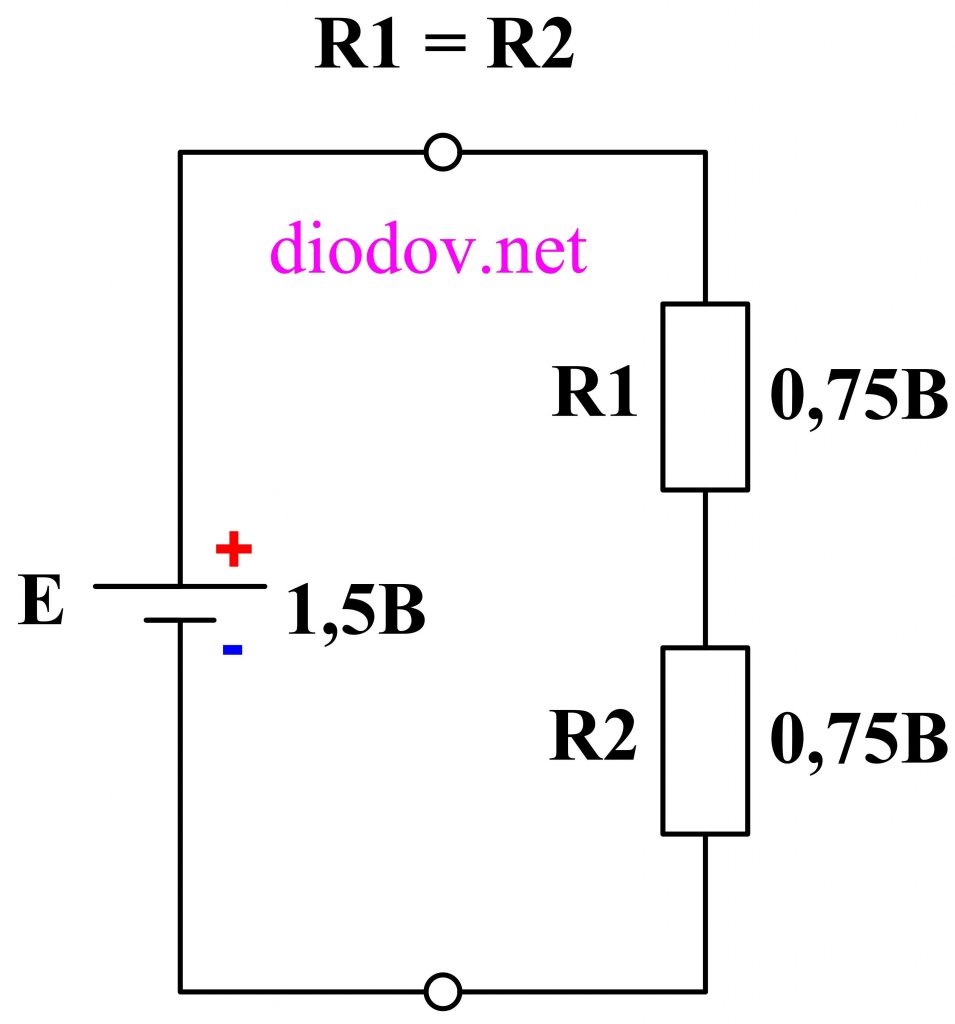

Если мы возьмем два резистора одинакового номинала и подключим к батарейке, то 1,5 В распределятся поровну на резисторах, то есть по 0,75 В.

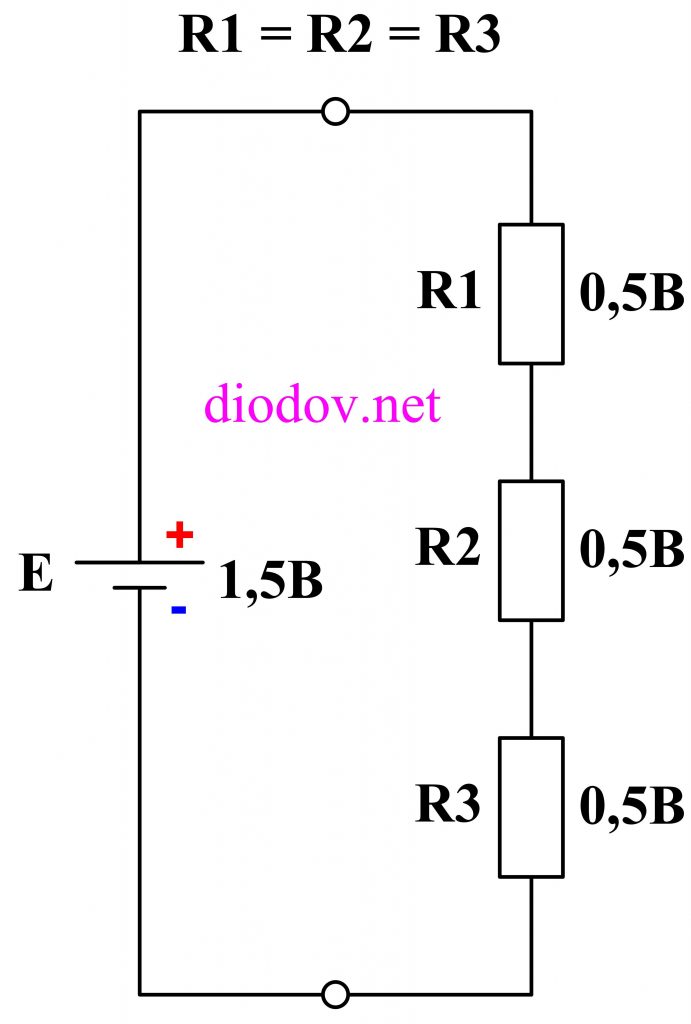

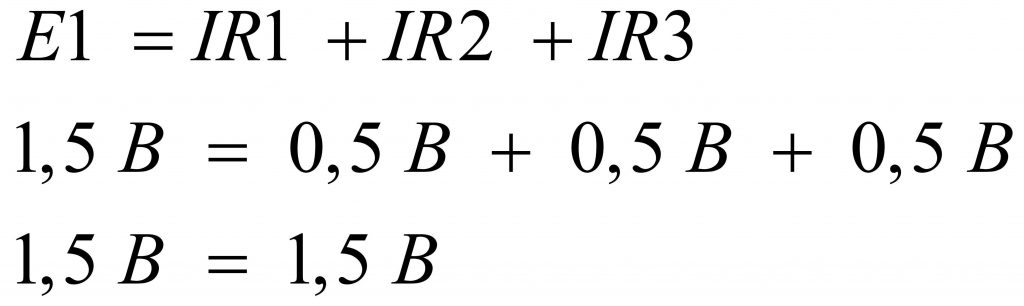

Если возьмем три резистора снова одинакового номинала, например по 1 кОм, то падение напряжения на них будет по 0,5 В.

Формулой это будет записано следующим образом:

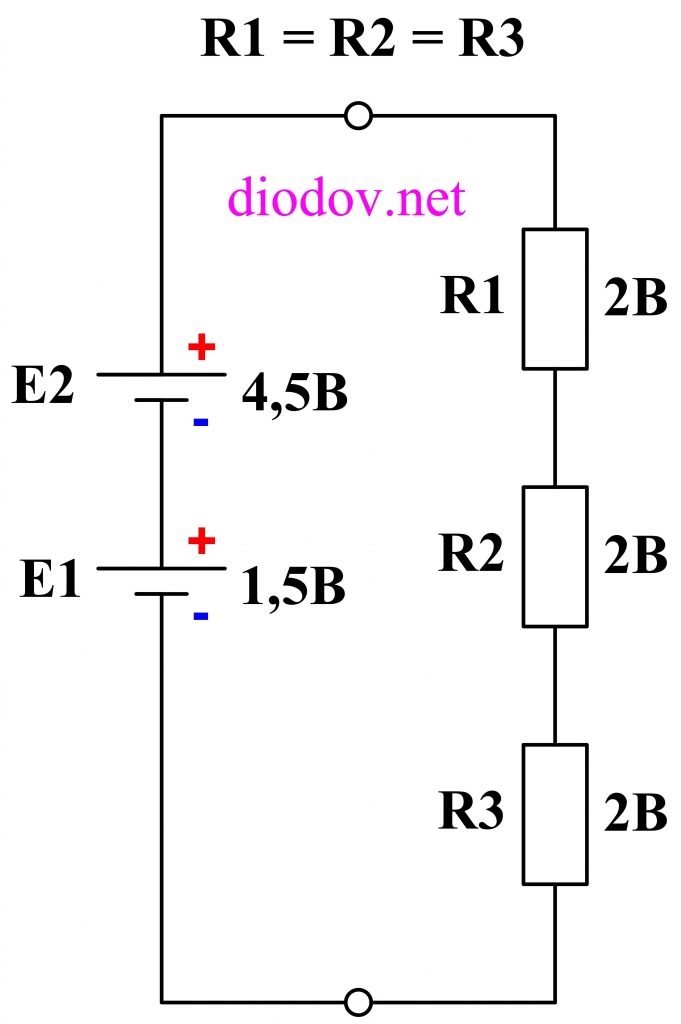

Рассмотрим условно более сложный пример. Добавим в последнюю схему еще один источник питания E2, напряжением 4,5 В.

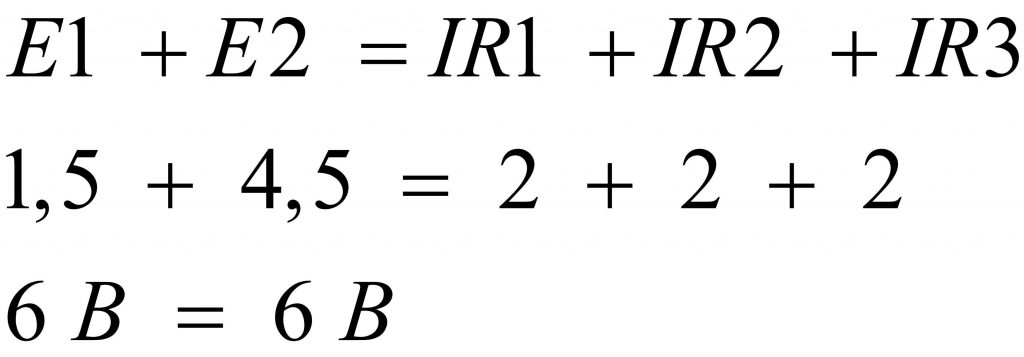

Обратите внимание, что оба источника соединены последовательно и согласно, то есть плюс одной батарейки соединяется с минусом другой батарейки или наоборот. При таком способе соединения гальванических элементов их электродвижущие силы складываются: E1 + E2 = 1,5 + 4,5 = 6 В, а падение напряжения на каждом сопротивлении составляет по 2 В. Формулой это описывается так:

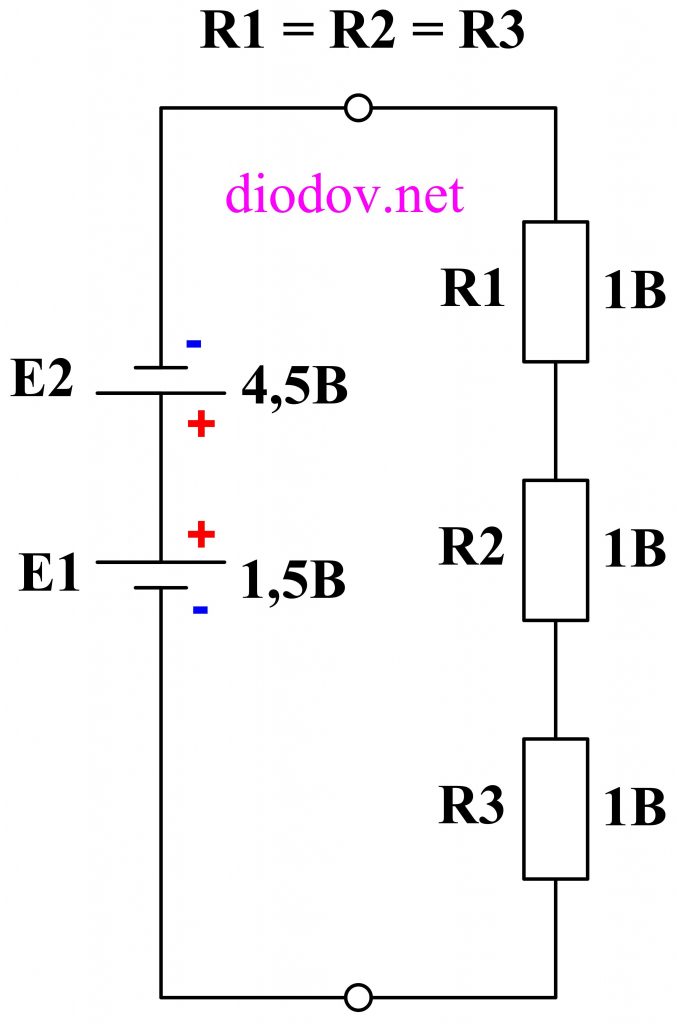

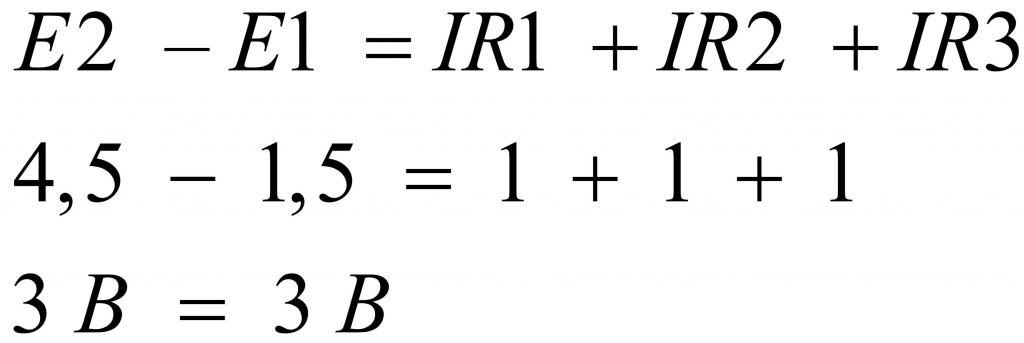

И последний отличительный вариант, который мы рассмотрим в данной статье, предполагает последовательное встречное соединение гальванических элементов. При таком соединении источников питания из большей ЭДС отнимается значение меньшей ЭДС. Следовательно к резисторам R1…R3 будет приложена разница E1 – E2, то есть 4,5 – 1,5 = 3 В, — по одному вольту на каждый резистор.

Второй закон Кирхгофа работает не зависимо от количества источников питания и нагрузок, а также независимо от места их расположения в контуре схемы. Полезно будет собрать рассмотренные схемы и выполнить соответствующие измерения с помощью мультиметра.

Законы Кирхгофа действуют как для постоянного, так и для переменного тока.

Второй закон Кирхгофа

При расчете электрических цепей нам часто приходится встречаться с цепями, которые образуют замкнутые контуры. В состав таких контуров, помимо сопротивлений, могут входить еще электродвижущие силы, то есть источники напряжений. На рисунке 1 представлен участок сложной электрической цепи. Задана полярность всех электродвижущих сил (э. д. с.). Произвольно выбираем положительные направления токов. Обходим контур от точки А в произвольном направлении, например по часовой стрелке. Рассмотрим участок АБ. На этом участке происходит падение потенциала (ток идет от точки с высшим потенциалом к точке с низшим потенциалом).

|

| Рисунок 1. Участок сложной электрической цепи |

Складывая почленно четыре приведенных уравнения, получим:

Перенеся произведения I × r в правую часть, получим:

Видео 1. Второй закон Кирхгофа

Рассмотрим простой замкнутый контур (рисунок 2).

|

| Рисунок 2. Простой замкнутый контур |

По второму закону Кирхгофа

Решим несколько задач, используя закон Ома и оба закона Кирхгофа.

Пример 1. Дана электрическая цепь (рисунок 3). Найти ее ток. Выберем произвольно положительное направление тока. Обходя контур по часовой стрелке, пишем уравнение второго закона Кирхгофа:

Знак минус означает, что выбранное нами направление тока противоположно его действительному направлению.

Пример 2. Дана электрическая цепь (рисунок 4). Определить токи на отдельных участках.

Произвольно выбираем положительные направления токов.

Рисунок 4. Электрическая цепь – к примеру 2

Для контура абде:

| 6 = 2 × I1 + 5 × I3. | (1) |

Для контура авге:

| 6 – 2 = 2 × I1 – 4 × I2; 2 = I1 – 2 × I2. | (2) |