Первым космическое радиоизлучение зарегистрировал Карл Янский в 1931 году. Его радиотелескоп представлял собой вращающуюся деревянную конструкцию, установленную на автомобильных колесах для исследования помех радиотелефонной связи на длинах волн = 4 000 м и = 14,6 м. К 1932 году стало ясно, что радиопомехи приходят из Млечного Пути, где расположен центр Галактики. А в 1942 было открыто радиоизлучение Солнца.

Любой радиотелескоп по принципу своего действия похож на оптический: он собирает излучение и фокусирует его на детекторе, настроенном на выбранную длину волны, а затем преобразует этот сигнал, показывая условно раскрашенное изображение неба или объекта. В радиоастрономии используются различные типы антенн: дипольные антенны, параболические рефлекторы, радиоинтерферометры. Чаще всего в качестве антенны используется большая вогнутая чаша или зеркало параболической формы. Зеркало отражает радиоволны, которые собираются вблизи фокуса и улавливаются облучателем – полуволновым диполем, принимающим излучение заданной длины волны.

2 2 |

| Рисунок 2.2.5.2. |

Радиотелескоп РАТАН-600

В 1963 году начал работать 300-метровый радиотелескоп со сферической антенной в Аресибо на острове Пуэрто-Рико, установленный в огромном естественном котловане, в горах. В 1976 году на Северном Кавказе в России начал работать 600-метровый радиотелескоп РАТАН-600. Угловое разрешение радиотелескопа на волне 3 см составляет 10″.

3 3 |

| Рисунок 2.2.5.3. |

15-метровый телескоп Европейской Южной обсерватории

4 4 |

| Рисунок 2.2.5.4. |

Радиотелескоп в Аресибо, Пуэрто-Рико

В некоторых обсерваториях используются набор антенн, установленных на большой территории. На радиоастрономической станции ФИАН в Пущино в России введен в строй БСА. Это поле антенн длиной 300 метров и шириной 400 метров; работает БСА на длине волны 3 м.

Угловое разрешение радиотелескопа = / редко бывает лучше 1′. Для 300-метрового радиотелескопа в Аресибо на длине волны = 70 см теоретическое угловое разрешение будет равно = 0,7/300 = 8′ – в несколько сот раз хуже, чем у оптических телескопов.

Чтобы существенно улучшить угловое разрешение, в радиоастрономии используют радиоинтерферометры .

Простейший радиоинтерферометр состоит из двух радиотелескопов, разнесенных на расстояние, называемое базой интерферометра . Радиотелескопы, объединенные в единую систему, называют системой апертурного синтеза .

Радиотелескопы

5 5 |

| Рисунок 2.2.5.5. |

Система радиотелескопов VLA в Нью-Мексико (США)

Угловое разрешение системы апертурного синтеза VLA Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро, состоящей из 27 радиотелескопов, на длине волны 1,3 см составляет 0,05″.

Радиоинтерферометр MERLIN в Великобритании, состоящий из 7 радиотелескопов, на длине волны 6 см дает угловое разрешение 0,05″.

Налаживают связь между радиотелескопами, находящимися в разных странах и даже на разных континентах. Такие системы получили название радиоинтерферометров со сверхдлинной базой (РСДБ). Такие системы дают максимально возможное угловое разрешение, в несколько тысяч раз лучшее, чем у любого оптического телескопа.

6 6 |

| Рисунок 2.2.5.6. |

Радиогелиограф в Нобеяма

Радиообсерватория OVRO (Owens Valley Radio Observatory), расположенная недалеко от Лос-Анджелеса, является одной из крупнейших в мире. Научные наблюдения проводятся на шести радиотелескопах размером 10,4 метров, 40-метровом телескопе и на солнечном радиоинтерферометре, состоящим из 27-метровых антенн. Радиоинтерферометр BIMA (Berkeley-Illinois-Maryland Association) состоит из десяти антенн диаметром 6,1 м каждая. Он работает в миллиметровом диапазоне.

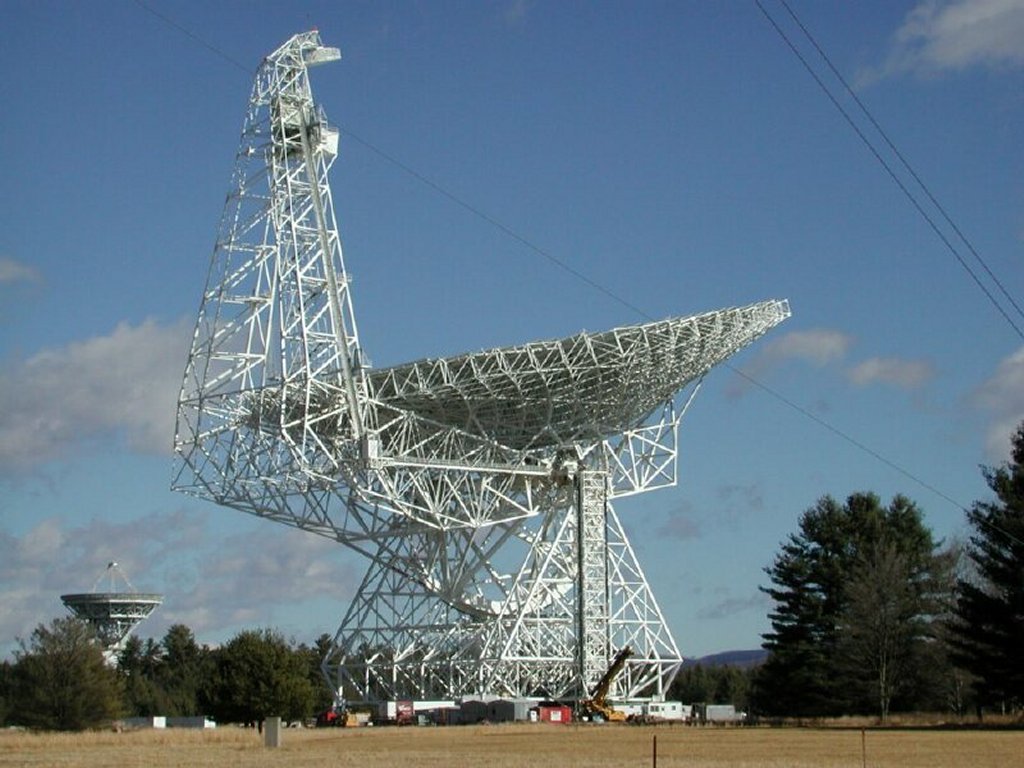

Самый большой полноповоротный радиотелескоп Green Bank telescope (GBT) работает с 2000 года в американском городе Грин-Бэнк (Западная Вирджиния). 100-метровый телескоп GBT изучает излучение комет, пульсаров и далеких галактик.

7 7 |

| Рисунок 2.2.5.7. |

Радиоинтерферометр BIMA

8 8 |

| Рисунок 2.2.5.8. |

Техническое описание

Данная установка представляет собой двухкоординатное сканирующее устройство. Оно работает в диапазоне 10ГГц, на этих частотах работают ТВ спутники. Первоначально планировалось сделать фотографию геостационарной орбиты. Дополнительно к этому было интересно посмотреть на Солнце, а так же, из разряда детской любознательности хотелось узнать, видна ли будет Луна и, вообще, что же будет на снимке.

В устройстве использована параболическая сетчатая антенна, конвертер на диапазон 10-12 ГГц, двухосевое поворотное устройство, со специально разработанным пультом управления, написана программа для управления поворотным устройством. Чтобы оцифровывать уровень, собрана плата из логарифмического преобразователя уровня AD8313, АЦП MAX1236, контроллера, передающего информацию в COM-порт. Программа, управляющая поворотным устройством, принимает данные с АЦП, добавляет к ним временные и координатные метки и сохраняет в файл. Изображение строится по простому, но необходимому алгоритму, т.к. точность координат – 1 градус, а данные идут со скоростью 10 отсчетов на градус. Т.к. в нашем случае тарелка крутится по горизонтали, то по горизонтали разрешение примерно 10 точек на градус, а по вертикали 1 точка на градус. Полный панорамный снимок с обзором на 360 градусов по ширине и 90 градусов по высоте делается примерно полтора часа. Благодаря возможностям конвертора можно принимать излучение с различной поляризацией отдельно и получать различные изображения. Такие черно-белые изображения можно составлять в одно цветное, благодаря этому спутники выглядят разноцветными. Немногие об этом догадываются, но параболическая система с головкой в фокусе параболы имеет возможность фокусироваться не только на спутники, но и пытаться сфокусироваться на, например, соседний дом, благодаря чему можно получить четкие снимки, на которых можно разглядеть каркас парника и даже рамы окон притом, что диаметр параболического отражателя значительно превосходит по размеру их ширину.

Пример работы телескопа

Фокусировка

Вынося приемник из фокуса параболы можно фокусироваться на разные расстояния.

На верхнем изображении фокусировка на спутники, а на нижнем — на дом, при этом спутники стали более размытыми.

Аура

Вначале, когда надо было настраивать работу всей системы, за опорную точку был принят спутник Eutelsat36B геостационарной орбиты на 36º восточной долготы. Когда нами был получен положительный результат, мы сделали широкий снимок и увидели деревья. Они были очень размыты и вокруг них на некотором расстоянии была видна аура. В дальнейшем, с настройкой и дообработкой в фотошопе и осмыслением проекции, стало видно и ясно, что аура деревьев – это провода линий электропередач.

Луна

Все знают, что вокруг Земли вращается не только Луна, но и более яркий объект — Солнце, в чем можно убедиться, посмотрев эту анимацию, на котором видны оба светила.

Северное сияние

Все кто пытался смотреть спутниковое телевидение в дождь или снег, когда на небе есть только одна сплошная темная туча, знают что качество принимаемого сигнала зависит от метео-обстановки. В данном случае очевидно, что радиосигнал от спутника гасится в тучах. Но есть и другие факторы, влияющие на качество приема, например, излучение от Солнца. Нами замечено, что часто через некоторое время после сильных солнечных вспышек картинка с метеоспутников принимается с очень сильными шумами – это работает ионосфера, создавая шум.

Мы сделали снимки в период солнечной непогоды. г. Наро-Фоминск. Эффект происходил после захода Солнца.

На анимации видно движущееся Солнце.

Вспышки на земле

Однажды при периодической съемке были замечены длительные мощные вспышки, занимающие большую часть неба. Трудно получить реальное мгновенное изображение, если один снимок делается в течении 8 минут, но вы можете посмотреть на анимацию, сделанную так как это было возможно.

Если вам есть что сказать по поводу вспышек или просто есть что добавить к этой теме, пожалуйста, пишите в комментариях.

Все изображения можно посмотреть здесь: meteosputnik.ru/radiotelescope

Радиотелескопы — принцип действия, конструкция

Космическое радиоизлучение впервые было обнаружено в 1931 г. американским инженером Карлом Янским (1905— 1950) при изучении им атмосферных радиопомех. В апреле 1933 г. Янский установил, что это радиоизлучение исходит от Млечного Пути. В те годы на открытие Янского никто не обратил внимания, кроме американского радиоинженера Гроута Рёбера, который вскоре построил самодельный радиотелескоп диаметром 9,5 м и подтвердил открытие Янским радиоизлучения Млечного Пути. В 1942 г. Рёбер опубликовал первую радиокарту неба, указав на ней расположение радиоисточников, а в 1944 г. сообщил об открытии им радиоизлучения Солнца. И лишь с 1946 г. началось строительство и установка в астрономических обсерваториях радиотелескопов для приема радиоизлучения небесных объектов.

Принцип действия радиотелескопа

Радиотелескопы состоят из антенны и чувствительного радиоприемника с усилителем (радиометра). Доходящее до Земли радиоизлучение подавляющего большинства небесных тел настолько мало, что для его приема необходимы антенны с полезной площадью в тысячи и десятки тысяч квадратных метров. Конструкции антенн весьма разнообразны. Так, сравнительно небольшими антеннами (до 100 м в диаметре) служат металлические вогнутые зеркала, а также каркасы параболической и цилиндрической формы, покрытые металлической сеткой. Они отражают сфокусированные радиоволны на облучатель, и наведенные в нем электрические токи передаются по проводам на усилитель и далее на самопишущие регистрационные приборы. Антенны устанавливаются на колоннах или решетчатых опорах, могут быть направлены на различные участки неба и автоматически поворачиваться за ними. Эти радиотелескопы могут служить и радиолокаторами, направляющими к Луне и планетам мощные импульсы радиосигналов.

Радиотелескоп состоит из антенной системы, радиометра (приемника радиосигнала) и регистратора сигналов. Радиометр – это приемное устройство, с помощью которого измеряют мощность излучения малой интенсивности в диапазоне радиоволн (длины волн от 0,1 мм до 1000 м). Другими словами радиотелескоп принимает наиболее низкочастотное излучение по сравнению с другими приборами, с помощью которых исследуется электромагнитное излучение (например, инфракрасный телескоп, рентгеновский телескоп и т. д.).

Отражатели наиболее крупных радиотелескопов собираются из плоских металлических зеркал, расположенных сплошной полосой параболического сегмента. Такие радиотелескопы неподвижны (стационарны), а их облучатели способны перемещаться в небольших пределах. Однако это не ограничивает возможностей радиотелескопов, так как в суточном вращении неба каждый небесный объект обязательно проходит в поле их обзора, а радиотелескопы способны принимать радиоизлучение в любое время суток. Один из крупнейших стационарных радиотелескопов был изготовлен в Советском Союзе и установлен вблизи станции Зеленчукской Ставропольского края. Его отражатель собран из 900 плоских металлических зеркал размерами 2×7,4 м и имеет вид замкнутого кольца диаметром 600 м.

У крупного стационарного радиотелескопа диаметром 300 м, установленного в Аресибо (Пуэрто-Рико), антенной параболической формы служит кратер потухшего вулкана; кратер забетонирован и сверху покрыт металлическим слоем.

В Китае недавно создали радиотелескоп, получивший название FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). По диаметру он несколько меньше Российского, размер устройства составляет 500 м, но зато он имеет 4,450 тыс. металлических отражателей, что делает его крупнейшим в мире по общей площади антенн. По своей конструкции он аналогичен обсерватории Аресибо, где для установки конструкции использована естественная природная впадина.

Радиотелескоп

Радиотелескоп является разновидностью телескопа и применяется для исследования электромагнитного излучения объектов. Он позволяет изучать электромагнитное излучение астрономических объектов в диапазоне несущих частот от десятков МГц до десятков ГГц. С помощью радиотелескопа ученые могут принять собственное радиоизлучения объекта и, основываясь на полученных данных, исследовать его характеристики, такие как: координаты источников, пространственная структура, интенсивность излучения, а также спектр и поляризация.

Впервые радиокосмическое излучение было обнаружено в 1931 году Карлом Янским, американским радиоинженером. Изучая атмосферные радиопомехи, Янский обнаружил постоянный радиошум. На тот момент ученый точно не мог объяснить его происхождение и отождествил его источник с Млечным путем, а именно с его центральной частью, где находится центр галактики. Только в начале 1940-х работы Янского были продолжены и поспособствовали в дальнейшем развитию радиоастрономии.

Радиотелескоп состоит из антенной системы, радиометра и регистрирующей аппаратуры. Радиометр – это приемное устройство, с помощью которого измеряют мощность излучения малой интенсивности в диапазоне радиоволн (длины волн от 0,1 мм до 1000 м). Другими словами радиотелескоп занимает наиболее низкочастотное положение по сравнению с другими приборами, с помощью которых исследуется электромагнитное излучение (например, инфракрасный телескоп, рентгеновский телескоп и т. д.).

Антенна представляет собой устройство для сбора радиоизлучения небесных объектов. Соновными характеристиками любой антенны являются: чувствительность (то есть минимально возможный сигнал для обнаружения), а также угловое разрешение (то есть способность разделить излучения от нескольких радиоисточников, которые расположены близко друг к другу).

Очень важно, чтобы радиотелескоп обладал высокой чувствительностью и хорошей разрешающей способностью, так как именно это дает возможность наблюдать меньшие пространственные детали исследуемых объектов. Минимальная плотность потока DР, которая регистрируется, определяется соотношением:

DP=P/(S sqrt(Dft) )

где Р — мощность собственных шумов радиотелескопа, S — эффективная площадь антенны, Df — полоса частот, которые принимаются, t — время накопления сигнала.

Антенны, используемые в радиотелескопах, можно разделить на несколько основных типов (классификация производится в зависимости от диапазона длин волн и назначения):

Антенны полной апертуры: параболические антенны (используются для наблюдения на коротких волнах; установлены на поворотных устройствах), радиотелескоп со сферическими зеркалами (диапазон волн до 3-см, неподвижная антенна; перемещение в пространстве луча антенны осуществляется облучением разных частей зеркала), радиотелескоп Крауса (длина волн 10 см; неподвижное вертикально расположенное сферическое зеркало, на которое направлено излучение источника с помощью плоского зеркала, установленного под определенным углом), перископические антенны (небольшие размеры по вертикали и большие в горизонтальном направлении);

Антенны с незаполненной апертурой (два типа в зависимости от способа воспроизведения изображения: последовательный синтез, апертурный синтез – см. ниже). Простейший инструмент данного типа – простой радиоинтерферометр (связанные между собой системы из двух радиотелескопов для одновременного наблюдения за радиоисточником: обладает большей разрешающей способностью, пример: Интерферометр с апертурным синтезом в Кембридже, Англия, длина волны 21 см). Другие типы антенн: крест (крест Миллса с последовательным синтезом в Молонго, Австралия, длина волны 73,5 см), кольцо (инструмент типа последовательного синтеза в Калгуре, Австралия, длина волны 375 см), составной интерферометр (интерферометр с апертурным синтезом во Флерсе, Австралия, длина волны 21).

Самыми точными в работе являются полноповоротные параболические антенны. В случае их применения чувствительность телескопа усиливается за счет того, что такую антенну можно направить в любую точку неба, накапливая сигнал от радиоисточника. Подобный телескоп выделяет сигналы космических источников на фоне разнообразных шумов. Зеркало отражает радиоволны, которые фокусируются и улавливаются облучателем. Облучатель представляет из себя полуволновое диполе, принимающее излучение заданной длины волны. Основная проблема использования радиотелескопов с параболическими зеркалами состоит в том, что при повороте зеркало деформируется под действием сил тяжести. Именно из-за этого в случае увеличения диаметра свыше примерно 150 м увеличиваются отклонения при измерениях. Тем не менее, существуют очень крупные радиотелескопы, которые успешно работают много лет.

Иногда, для более успешных наблюдений, используют несколько радиотелескопов, установленных на определенном расстоянии друг от друга. Такая система называется радиоинтерферометром (см. выше). Принцип его действия состоит в измерении и записи колебаний электромагнитного поля, которые порождаются отдельными лучами на поверхности зеркала или другой точке, через которую проходит тот же луч. После этого записи складываются с учетом фазового сдвига.

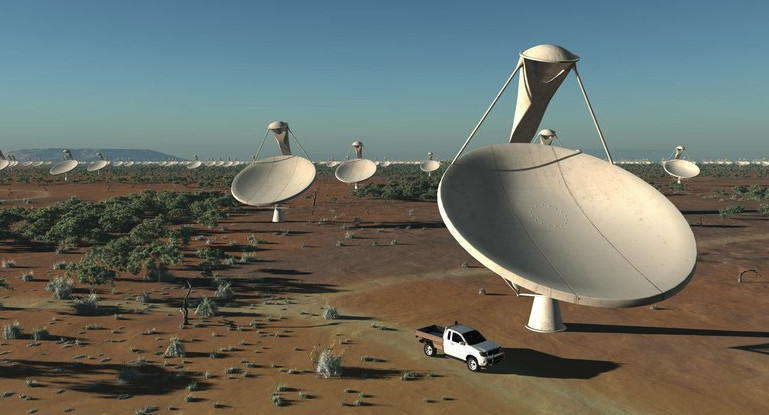

Если решетку антенн сделать не сплошной, а разнесенной на достаточно большое расстояние, то получится зеркало большого диаметра. Такая система работает по принципу «синтеза апертуры». В этом случае разрешение определяется расстоянием между антеннами, а не их диаметром. Таким образом, данная система позволяет не строить огромные антенны, а обойтись, как минимум, тремя, расположенными с определенными промежутками. Одной из самых известных систем подобного рода является VLA (Very Large Array). Этот массив расположен в США, штате Нью-Мексико. «Очень большая решетка» была создана в 1981 году. Система состоит из 27 полноповоротных параболических антенн, которые расположены вдоль двух линий, образующих букву “V”. Диаметр каждой антенны достигает 25 метров. Каждая антенна может занимать одну из 72 позиций, передвигаясь по рельсовым путям. VLA по чувствительности соответствует антенне диаметром 136 километров и по угловому разрешению превосходит лучшие оптические системы. Неслучайно именно VLA использовалась при поиске воды на Меркурии, радио-корон вокруг звезд и других явлений.

По своей конструкции радиотелескопы чаще всего открыты. Хотя в некоторых случаях для того, чтобы защитить зеркало от погодных явлений (температурных изменений и ветровых нагрузок), телескоп помещают внутрь купола: сплошного (Хайстекская обсерватория, 37-м радиотелескоп) или с раздвижным окном (11-м радиотелескоп на Китт-Пик, США).

В настоящее время перспективы использования радиотелескопов заключаются в том, что они позволяют наладить связь между антеннами, находящимися в разных странах и даже на разных континентах. Подобные системы называются радиоинтерферометрами со сверхдлинной базой (РСДБ). Сеть из 18 телескопов была использована в 2004 году для наблюдения за посадкой аппарата «Гюйгенс» на Титан, спутник Сатурна. Ведется проектирование системы ALMA, состоящей из 64 антенн. Перспектива на будущее – запуск антенн интерферометра в космос.

Галетич Юлия, 21 Октября 2009

Радиотелескоп

Радиотелеско́п, обобщающее название приборов , регистрирующих космическое излучение в радиодиапазоне (с длиной волны от 10 –4 до 100 м). Значительная ширина радиодиапазона обусловливает разнообразие конструкций радиотелескопа. Различают радиотелескопы с т. н. заполненной и незаполненной апертурой , полноповоротные, частично поворотные и неподвижные. Радиотелескопы для работы на коротких длинах волн изготавливают в виде чашеобразных сплошных антенн (заполненных апертур). Это, как правило, полноповоротные радиотелескопы, т. е. они могут быть направлены в любую точку неба. Такие радиотелескопы с диаметром антенны около 100 м установлены в Грин-Бэнке (США) и Эффельсберге (Германия). Самым крупным в мире радиотелескопом со сплошной антенной является радиотелескоп FAST (Китай), неподвижная антенна которого диаметром 500 м расположена в естественном углублении.

Радиотелескоп IRAM 30m. Институт миллиметровой радиоастрономии, Гренобль (Франция). Радиотелескоп IRAM 30m. Институт миллиметровой радиоастрономии, Гренобль (Франция).

Так как угловое разрешение телескопа падает с ростом длины волны и растёт с увеличением диаметра антенны, для достижения высокого углового разрешения при работе на длинных волнах требуются телескопы ещё большего размера. Использование заполненных апертур в этом случае технически невозможно, поэтому на длинах волн > 0,1 м применяют незаполненные апертуры: антенные решётки , кольцевые, крестообразные антенны. Крупнейший в мире кольцеобразный радиотелескоп – РАТАН-600 ( Специальная астрофизическая обсерватория , Россия). Крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, расположенный недалеко от станицы Зеленчукская (Карачаево-Черкесия, Россия). Крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600, расположенный недалеко от станицы Зеленчукская (Карачаево-Черкесия, Россия). Для достижения очень высокого углового разрешения и/или для работы на очень больших длинах волн используются системы апертурного синтеза , объединяющие в один инструмент несколько индивидуальных антенн. Наивысшего углового разрешения позволяют добиться радиоинтерферометры , состоящие из нескольких самостоятельных радиотелескопов (в этом случае разрешение системы соответствует расстоянию между двумя крайними антеннами системы). Например, радиоинтерферометр VLA (США) состоит из 27 антенн диаметром 25 м каждая; максимальное расстояние между антеннами 36 км. Методы радиоинтерферометрии позволяют создавать радиотелескопы с антеннами, разделёнными тысячами километров. В мире действуют несколько систем радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами : VLBA ( Национальная радиоастрономическая обсерватория , США), EVN (Европа), «Квазар-КВО» (Россия). С 2011 по 2019 гг. в космосе работал российский космический радиотелескоп «Радиоастрон» , позволявший в сочетании с наземными антеннами проводить радиоинтерферометрические наблюдения с угловым разрешением, соответствующим диаметру антенны в сотни тысяч километров (микросекунды дуги).

25-метровые антенны радиоинтерферометра VLA Национальной радиоастрономической обсерватории (штат Нью-Мексико, США). 25-метровые антенны радиоинтерферометра VLA Национальной радиоастрономической обсерватории (штат Нью-Мексико, США).

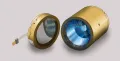

В качестве приёмников излучения на радиотелескопах используются радиометры , которые строятся обычно на основе приёмника супергетеродинного типа или прямого усиления с применением малошумящих усилителей высокой частоты. Болометр. Болометр. Радиометры позволяют регистрировать сигнал на различных длинах волн и получать спектры космических объектов в радиодиапазоне. В зависимости от назначения радиотелескопа используются радиометры спектрального, модуляционного, корреляционного и других типов. Крупные радиотелескопы обычно оснащаются комплексом радиометров для работы на различных частотах. В коротковолновой части радиодиапазона в качестве приёмников излучения применяются болометры . Вибе Дмитрий Зигфридович

Опубликовано 26 сентября 2023 г. в 17:11 (GMT+3). Последнее обновление 26 сентября 2023 г. в 17:11 (GMT+3). Связаться с редакцией

Информация

Области знаний: Радиоастрономия

АНТЕННЫ С ЗАПОЛНЕННОЙ АПЕРТУРОЙ

Антенны этого типа похожи на зеркала оптических телескопов и

являются наиболее простыми и привычными в использовании.

Антенны с заполненной апертурой просто собирают сигнал от

наблюдаемого объекта и фокусируют его на приёмнике.

Записанный сигнал уже несет в себе научную информацию и не

нуждается в синтезе. Недостатком таких антенн является низкая

разрешающая способность. Антенны с заполненной апертурой

можно разделить на несколько классов по форме их поверхности и

методу монтирования.

1. Параболоиды вращения (рефлекторы)

Практически все антенны такого типа устанавливаются на Альтазимутальных монтировках и являются полноповоротным.

Главным их преимуществом является то, что такие радиотелескопы

могут, как и оптические, наводиться на объект и вести его. Таким

образом, наблюдения могут проводиться в любое время, пока

исследуемый объект находится над горизонтом.

Примеры: Радиотелескоп Грин-Бэнк, РТ-70, ТНА-1500.

2. Параболические цилиндры (рефракторы)

Строительство

полноповоротных

антенн

сопряжено

с

определёнными трудностями, связанными с огромной массой таких

конструкций. Поэтому строят неподвижные и полуподвижные

системы. Параболический цилиндр собирает лучи не в точке, а на

фокальной линии. Из-за этого телескопы данного типа имеют

несимметричную диаграмму направленности и различное

разрешение по разным осям. Ещё одним недостатком таких

телескопов является то, что ввиду ограниченной подвижности для

наблюдения им доступна только часть неба.

3. Антенны с плоскими отражателями

(рефлекторы)

Для работы на параболическом цилиндре требуется, чтобы на

фокальной линии было размещено несколько детекторов, сигнал с

которых складывается с учётом фаз. На коротких волнах это

сделать непросто из-за больших потерь в линиях связи. Антенны с

плоским отражателем позволяют обойтись лишь одним

приёмником. Такие антенны состоят из двух частей: подвижного

плоского зеркала и неподвижного параболоида. Подвижное зеркало

«наводится» на объект и отражает лучи на параболоид. Параболоид

концентрирует лучи в точке фокуса, где располагается приёмник.

Такому телескопу доступна только часть неба для наблюдений.

Пр-ры: Большой радиотелескоп в Нансайской радиообсерватории,

«Большое ухо».

Что такое радиотелескоп?

Радиотелескопом называется устройство, с помощью которого астрономы изучают космические объекты, находящиеся далеко от Земли. В отличие от обычного оптического телескопа, исследуемый объект нельзя увидеть сразу. Радиотелескоп улавливает излучение небесных тел и полученный сигнал передаёт на специальный монитор.

Идея создать такой аппарат принадлежит американскому физику Карлу Янскому. Исследуя атмосферные радиопомехи, учёный обнаружил радиоволны неизвестного происхождения. Впоследствии выяснилось, что источником радиоизлучения является центр нашей галактики Млечный Путь. Это открытие образовало новую науку – радиоастрономию, изучающую небесные объекты с помощью электромагнитного излучения.

Внешне радиотелескоп напоминает простую спутниковую антенну, способную принимать радиоизлучения из космоса. Источниками радиоизлучения во вселенной являются планеты, астероиды и кометы. С помощью радиотелескопа астрономам удалось вести наблюдения за солнцем и разными процессами, которые на нём происходят. Также данные измерений помогли определить размеры и массы планет нашей солнечной системы.

Радиоастрономические обсерватории расположены в разных уголках нашей планеты. Самый крупный радиотелескоп в мире находится на юге России, в Карачаево-Черкессии. Он входит в комплекс Зеленчукской радиоастрономической обсерватории.

«Радиотелескопом называется устройство, с помощью которого астрономы изучают космические объекты, находящиеся далеко от Земли. В отличие от обычного оптического телескопа, исследуемый объект нельзя увидеть сразу.»

Что такое эра Что такое эра. Ребята, вам наверняка приходилось встречать в книгах такие выражения — «это событие произошло в таком-то году до нашей эры», или «это случилось в таком-то году нашей эры» А что же это т.

Что такое зарница? Что такое зарница?Иногда, в летние месяцы, на небе можно увидеть яркие вспышки света. Они напоминают сверкание молнии, хотя грома при этом не слышно. Такое природное явление можно наблюдать вечером или ночью.

Что такое вещество Что такое вещество. Вещество. Что это такое? Само слово похоже на слово «вещь» и это не случайно. Все, из чего состоят окружающие нас предметы — это вещества. Чай, который мы пьем — сначала рос как.

Что такое эндемики? Что такое эндемики? Многие из вас, ребята слышали слово эндемик, когда смотрели фильмы и передачи про природу. Эндемик в переводе с греческого языка означает местный, и это не случайно. Эндемиками называют .

Что такое планктон Что такое планктон. Возможно вы слышали, что некоторые крупные обитатели морских и океанических глубин — акулы, киты и т.д питаются живущим в воде планктоном? И наверняка, вам было бы интересно узна.

Что такое тундра? Тундрой называется одна из природных зон нашей планеты. Её территория занимает северные районы Евразии и Северной Америки. Слово тундра происходит от финского языка tunturi, что означает высокая безлесная.

Что такое экзопланета? Многие из вас ребята увлекаются астрономией, читают разные книги и смотрят фильмы, посвящённые космосу. Возможно, вы когда-нибудь слышали, что учёные называют некоторые планеты экзопланетами. А вот что такое.

Что такое бонсай Что такое бонсай. Друзья, вы когда-нибудь слышали слово «бонсай»? Звучит довольно загадочно, не правда ли? И это не удивительно, потому что это слово японское. Что же так интересно называется? По .

Что такое Зодиак Что такое Зодиак. О знаках зодиака слышали все и знают что каждый человек рождается под каким-то определенным. Многие люди даже носят кулончики со «своим» знаком. Что же это такое — зодиак? Правильно .

Что такое накипь Что такое накипь и почему она образуется в чайнике. Вы наверняка не раз слышали, как ваша мама жаловалась, что в чайнике опять появилась накипь. Да и сами возможно видели в чашке с чаем осадок, внеш.