Поскольку тема транзисторов весьма и весьма обширна, то посвященных им статей будет две: отдельно о биполярных и отдельно о полевых транзисторах.

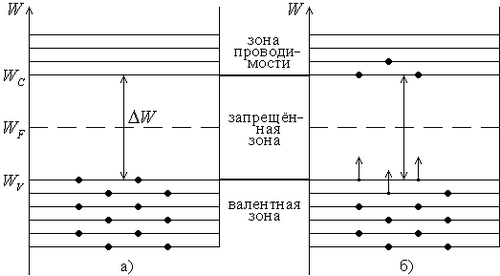

Транзистор, как и диод, основан на явлении p-n перехода. Желающие могут освежить в памяти физику протекающих в нем процессов здесь или здесь.

Необходимые пояснения даны, переходим к сути.

Транзисторы. Определение и история

Транзистор — электронный полупроводниковый прибор, в котором ток в цепи двух электродов управляется третьим электродом. (tranzistors.ru)

Первыми были изобретены полевые транзисторы (1928 год), а биполярные появилсь в 1947 году в лаборатории Bell Labs. И это была, без преувеличения, революция в электронике.

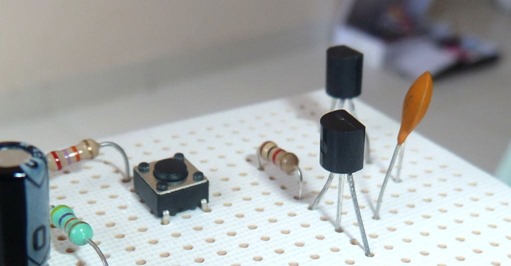

Очень быстро транзисторы заменили вакуумные лампы в различных электронных устройствах. В связи с этим возросла надежность таких устройств и намного уменьшились их размеры. И по сей день, насколько бы «навороченной» не была микросхема, она все равно содержит в себе множество транзисторов (а также диодов, конденсаторов, резисторов и проч.). Только очень маленьких.

Кстати, изначально «транзисторами» называли резисторы, сопротивление которых можно было изменять с помощью величины подаваемого напряжения. Если отвлечься от физики процессов, то современный транзистор тоже можно представить как сопротивление, зависящее от подаваемого на него сигнала.

В чем же отличие между полевыми и биполярными транзисторами? Ответ заложен в самих их названиях. В биполярном транзисторе в переносе заряда участвуют и электроны, и дырки («бис» — дважды). А в полевом (он же униполярный) — или электроны, или дырки.

Также эти типы транзисторов разнятся по областям применения. Биполярные используются в основном в аналоговой технике, а полевые — в цифровой.

И, напоследок: основная область применения любых транзисторов — усиление слабого сигнала за счет дополнительного источника питания.

Биполярный транзистор

Биполярный транзистор – это полупроводниковый трехэлектродный прибор, электроды которого подключены к трем последовательно находящимся слоям, обладающим различной проводимостью.

- Типу прибора.

- Материалу изготовления. Биполярные транзисторы могут быть сделаны из арсенида галлия или кремния.

- Наибольшей рассеиваемой мощности. У биполярных транзисторов рассеиваемая мощность может быть от 0 до 0,3 ватт, от 0,3 до 3 ватт и более 3 ватт.

- Величине частоты. Согласно данному признаку частота биполярного транзистора может составлять до 3 мегагерц (низкая), от 3 до 30 мегагерц (средняя), от 30 до 300 мегагерц (высокая) и более 300 мегагерц (сверхвысокая).

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки

ИИ ответит за 2 минуты

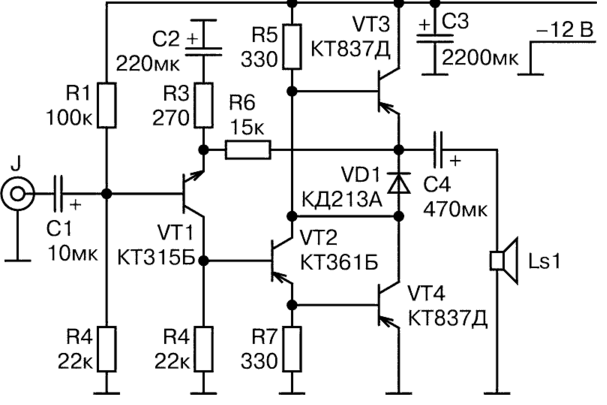

Пример упрощенной схемы биполярного транзистора изображен на рисунке ниже.

ТРИ схемы включения транзистора.Общий эмиттер,коллектор и база.Как это работает

Рисунок 1. Схема биполярного транзистора. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

1 — эмиттер; 2 — база; 3 — коллектор

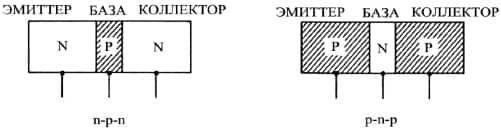

Биполярный транзистор состоит из трех полупроводниковых слоев, у которых чередуется тип примесной проводимости: базы, коллектора и эмиттера. В зависимости от порядка их чередования различают n-p-n транзисторы и p-n-p транзисторы. К каждому слою транзистора подключаются невыпрямляющие контакты.

Определение 2

Примесная проводимость – это электрическая проводимость, которая обусловлена наличием в полупроводнике акцепторных и донорных примесей.

Начинай год правильно

Выигрывай призы на сумму 400 000 ₽

С точки зрения проводимости коллекторный и эмиттерный слои неразличимы, но при этом они отличаются друг от друга степенью легирования, которое осуществляется с целью улучшения параметров прибора, а именно — коллекторный слой легируется слабо, что способствует повышению допустимого коллекторного напряжения, а эмиттерный слой транзистора легируется сильно для обеспечения лучшей инжекции неосновных носителей в базовый слой, что способствует повышению коэффициента передачи по току. Базовый слой легируется слабо, потому что он располагается между эмиттерным и коллекторным слоями и поэтому должен обладать большим электрическим сопротивлением.

Режимы работы биполярного транзистора и его основные параметры

У биполярного транзистора существуют следующие режимы работы:

- Активный.

- Режим отсечки.

- Режим насыщения.

- Барьерный режим.

В активном режиме работы транзистор включается таким образом, чтобы его эмиттерный переход был смещен прямо (открыт), а коллекторный в обратном направлении (закрыт). В транзисторе типа n-p-n электроны, которые являются носителями заряда эмиттере, инжектируются (проходят через открытый переход эмиттер-база в область базы). Некоторая часть данных электронов рекомбинируется с дырками (основными носителями заряда в базе). Но из-за малой легированности базы, часть носителей заряда эмиттера диффундируют в область коллектора. Сильное электрическое поле коллекторного перехода захватывает электроны и отправляет их в коллекторный слой, поэтому электрический ток коллектора практически равен току эмиттера, за исключением потерь в рекомбинации, таким образом:

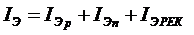

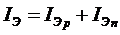

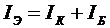

где: Iэ, Iб, Iк — электрический ток эмиттера, базы и коллектора соответственно.

В режиме отсечки оба p-n перехода закрыты. Переход эмиттер-база открывается с некоторого значения прямого приложенного напряжения, обычно это напряжение составляет 0,6 В. В данном режиме в переходах мало свободных носителей заряда, поэтому протекание электрического тока полностью прекращается, исключениями являются только побочные токи переходов. В случае отсутствия токов утечки транзистор в режиме отсечки эквивалентен обрыву цепи.

В режиме насыщения оба перехода открыты, поэтому основные носители заряда могут активно перемещаться из эмиттера и коллектора в базу. Таким образом в базе транзистора возникает избыток носителей заряда, что способствует уменьшению ее сопротивления и сопротивления p-n переходов, а из-за этого между эмиттером и коллектором начинает протекать электрический ток. В идеальном случае транзистор при данному режиме работы эквивалентен замыканию цепи.

В барьерном режиме работы биполярный транзистор его база соединена по постоянному току накоротко или через резистор с его коллектором. В коллекторную или эмиттерную цепь транзистора включается резистор, который задает электрический ток через транзистор. Таким образом, в барьерном режиме, биполярный транзистор представляет собой диод, который включен последовательно с токозадающим резистором. Данные схемы каскадов отличаются небольшим количеством комплектующих, нечувствительностью к параметрам транзистора, хорошей развязкой по высокой частоте и большим диапазоном рабочей температуры.

К основным параметрам биполярных транзисторов относятся: максимальный допустимый электрический ток, коэффициент передачи по току, обратный ток коллектора, входное сопротивление, время отключения, предельная частота коэффициента передачи тока базы и другие. Параметры биполярных транзисторов делятся на вторичные и первичные. Первичные параметры характеризуют их свойства, вне зависимости от схемы включения, которым относятся сопротивления эмиттера, коэффициент усиления по току. Вторичные параметры зависят от схемы включения транзистора, поэтому основными вторичными параметрами считаются гибридные: входное сопротивление, выходная проводимость и т.п.

Как работает PNP-транзистор?

При нормальной работе PNP-транзистора напряжение UBE подключено между эмиттером и базой в направлении проводимости перехода — «минус» напряжение на базу, «плюс» на эмиттер. Это напряжение в кремниевых транзисторах составляет около 0,6 В. Между эмиттером и коллектором подключено напряжение около 10 В (рис.3).

Напряжение UBE вызывает протекание небольшого электрического тока IB. Из-за высокой концентрации дырок в области эмиттера носителями этого электрического тока являются в основном дырки. Следствием этого электрического тока является значительное изменение концентрации дырок в области базы: со стороны эмиттера концентрация дырок становится больше, чем со стороны коллектора.

В результате разницы в концентрации дырок, дырки диффундируют в сторону коллектора. Дырки, которые достигают перехода база-коллектор, могут протекать через этот переход, поскольку отрицательное напряжение коллектора относительно базы притягивает их в коллектор — около 99% дырок, вытекающих из эмиттера, попадают в коллектор. Это значительно увеличивает электрический ток коллектора.

Небольшая часть дырок объединяется с электронами в области базы — происходит электронно-дырочная рекомбинация. В результате проникновения дырок в область коллектора, электрический ток коллектора IC значительно превышает электрический ток базы IB и мало отличается от электрического тока, протекающего через эмиттер — IE.

Важно! Между током коллектора и током базы существует следующая математическая связь: IC = IB * B. Буква B обозначает коэффициент усиления электрического тока. Он называется «коэффициентом усиления транзистора по току», потому что ток коллектора может быть в 1000 раз сильнее тока базы.

Однако, поскольку количество дырок в области базы (тех, которые могут проникнуть в коллектор) зависит от электрического тока базы, небольшие изменения этого тока вызывают большие изменения электрического тока коллектора. Усиление сигнала транзистором основано на таком принципе: усиливаемый сигнал модулирует электрический ток базы, усиленный сигнал поступает из коллекторной цепи.

Сравнение NPN и PNP-транзисторов

Если вы уже знаете, как работает NPN-транзистор, то вы наверняка заметили сильное сходство с работой PNP-транзистора.

Сходства и различия

Оба транзистора состоят из трех слоев. NPN-транзистор состоит из двух n-легированных слоев, между которыми находится p-легированный слой. PNP-транзистор, с другой стороны, состоит из двух p-слоев. Между ними находится n-легированный слой.

В обоих случаях соединения называются базой (B), коллектором (C) и эмиттером (E). В то время как напряжение UCE положительно для NPN-транзистора, но но отрицательно для PNP-транзистора; аналогично для напряжения UBE.

Коллекторный ток IC направлен от коллектора к эмиттеру в NPN-транзисторе. В PNP-транзисторе, однако, он направлен от эмиттера к коллектору. Аналогично, направление тока базы IB меняется на противоположное.

В NPN-транзисторе доминирующими носителями свободного заряда являются электроны. В случае PNP-транзистора это дырки.

Принцип работы биполярного транзистора

В свое время транзисторы пришли на смену электронным лампах. Это произошло благодаря тому, что они имеют меньшие габариты, высокую надежность и менее затратную стоимость производства. Сейчас, биполярные транзисторы являются основными элементами во всех усилительных схемах.

Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый элемент, имеющий трехслойную структуру, которая образует два электронно-дырочных перехода. Поэтому транзистор можно представить в виде двух встречно включенных диода. В зависимости от того, что будет являться основными носителями заряда, различают p-n-p и n-p-n транзисторы.

База – слой полупроводника, который является основой конструкции транзистора.

Эмиттером называется слой полупроводника, функция которого инжектирование носителей заряда в слой базы.

Коллектором называется слой полупроводника, функция которого собирать носители заряда прошедшие через базовый слой.

Как правило, эмиттер содержит намного большее количество основных зарядов, чем база. Это основное условие работы транзистора, потому что в этом случае, при прямом смещении эмиттерного перехода, ток будет обуславливаться основными носителями эмиттера. Эмиттер сможет осуществлять свою главную функцию – впрыск носителей в слой базы. Обратный ток эмиттера обычно стараются сделать как можно меньше. Увеличение основных носителей эмиттера достигается с помощью высокой концентрации примеси.

Базу делают как можно более тонкой. Это связано с временем жизни зарядов. Носители зарядов должны пересекать базу и как можно меньше рекомбинировать с основными носителями базы, для того чтобы достигнуть коллектора.

Для того чтобы коллектор мог наиболее полнее собирать носители прошедшие через базу его стараются сделать шире.

Принцип работы транзистора

Рассмотрим на примере p-n-p транзистора.

В отсутствие внешних напряжений, между слоями устанавливается разность потенциалов. На переходах устанавливаются потенциальные барьеры. Причем, если количество дырок в эмиттере и коллекторе одинаковое, тогда и потенциальные барьеры будут одинаковой ширины.

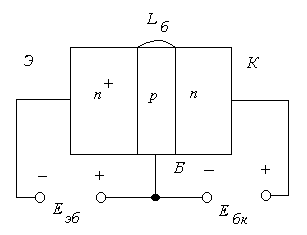

Для того чтобы транзистор работал правильно, эмиттерный переход должен быть смещен в прямом направлении, а коллекторный в обратном. Это будет соответствовать активному режиму работы транзистора. Для того чтобы осуществить такое подключение, необходимы два источника. Источник с напряжением Uэ подключается положительным полюсом к эмиттеру, а отрицательным к базе. Источник с напряжением Uк подключается отрицательным полюсом к коллектору, а положительным к базе. Причем Uэ < Uк.

Под действием напряжения Uэ, эмиттерный переход смещается в прямом направлении. Как известно, при прямом смещении электронно-дырочного перехода, внешнее поле направлено противоположно полю перехода и поэтому уменьшает его. Через переход начинают проходить основные носители, в эмиттере это дырки 1-5, а в базе электроны 7-8. А так как количество дырок в эмиттере больше, чем электронов в базе, то эмиттерный ток обусловлен в основном ими.

Эмиттерный ток представляет собой сумму дырочной составляющей эмиттерного тока и электронной составляющей базы.

Так как полезной является только дырочная составляющая, то электронную стараются сделать как можно меньше. Качественной характеристикой эмиттерного перехода является коэффициент инжекции.

Коэффициент инжекции стараются приблизить к 1.

Дырки 1-5 перешедшие в базу скапливаются на границе эмиттерного перехода. Таким образом, создается высокая концентрация дырок возле эмиттерного и низкая концентрация возле коллекторного перехода, в следствии чего начинается диффузионное движение дырок от эмиттерного к коллекторному переходу. Но вблизи коллекторного перехода концентрация дырок остается равной нулю, потому что как только дырки достигают перехода, они ускоряются его внутренним полем и экстрагируются (втягиваются) в коллектор. Электроны же, отталкиваются этим полем.

Пока дырки пересекают базовый слой они рекомбинируют с электронами находящимися там, например, как дырка 5 и электрон 6. А так как дырки поступают постоянно, они создают избыточный положительный заряд, поэтому, должны поступать и электроны, которые втягиваются через вывод базы и образуют базовый ток Iбр. Это важное условие работы транзистора – концентрация дырок в базе должна быть приблизительно равна концентрации электронов. Другими словами должна обеспечиваться электронейтральность базы.

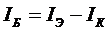

Количество дырок дошедших до коллектора, меньше количество дырок вышедших из эмиттера на величину рекомбинировавших дырок в базе. То есть, ток коллектора отличается от тока эмиттера на величину тока базы.

Отсюда появляется коэффициент переноса носителей, который также стараются приблизить к 1.

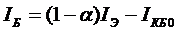

Коллекторный ток транзистора состоит из дырочной составляющей Iкр и обратного тока коллектора.

Обратный ток коллектора возникает в результате обратного смещения коллекторного перехода, поэтому он состоит из неосновных носителей дырки 9 и электрона 10. Именно потому, что обратный ток образован неосновными носителями, он зависит только от процесса термогенерации, то есть от температуры. Поэтому его часто называют тепловым током.

От величины теплового тока зависит качество транзистора, чем он меньше, тем транзистор качественнее.

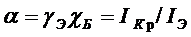

Коллекторный ток связан с эмиттерным коэффициентом передачи тока.

Токи в транзисторе можно представить следующим образом

Основное соотношение для токов транзистора

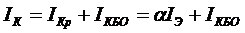

Ток коллектора можно выразить как

Из вышесказанного можно сделать вывод, что изменяя ток в цепи база – эмиттер, мы можем управлять выходным током коллектора. Причем незначительное изменение тока базы, вызывает значительное изменение тока коллектора.

Принцип работы биполярного транзистора

В свое время транзисторы пришли на смену электронным лампах. Это произошло благодаря тому, что они имеют меньшие габариты, высокую надежность и менее затратную стоимость производства. Сейчас, биполярные транзисторы являются основными элементами во всех усилительных схемах.

Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый элемент, имеющий трехслойную структуру, которая образует два электронно-дырочных перехода. Поэтому транзистор можно представить в виде двух встречно включенных диода. В зависимости от того, что будет являться основными носителями заряда, различают p-n-p и n-p-n транзисторы.

База – слой полупроводника, который является основой конструкции транзистора.

Эмиттером называется слой полупроводника, функция которого инжектирование носителей заряда в слой базы.

Коллектором называется слой полупроводника, функция которого собирать носители заряда прошедшие через базовый слой.

Как правило, эмиттер содержит намного большее количество основных зарядов, чем база. Это основное условие работы транзистора, потому что в этом случае, при прямом смещении эмиттерного перехода, ток будет обуславливаться основными носителями эмиттера. Эмиттер сможет осуществлять свою главную функцию – впрыск носителей в слой базы. Обратный ток эмиттера обычно стараются сделать как можно меньше. Увеличение основных носителей эмиттера достигается с помощью высокой концентрации примеси.

Базу делают как можно более тонкой. Это связано с временем жизни зарядов. Носители зарядов должны пересекать базу и как можно меньше рекомбинировать с основными носителями базы, для того чтобы достигнуть коллектора.

Для того чтобы коллектор мог наиболее полнее собирать носители прошедшие через базу его стараются сделать шире.

Принцип работы транзистора

Рассмотрим на примере p-n-p транзистора.

В отсутствие внешних напряжений, между слоями устанавливается разность потенциалов. На переходах устанавливаются потенциальные барьеры. Причем, если количество дырок в эмиттере и коллекторе одинаковое, тогда и потенциальные барьеры будут одинаковой ширины.

Для того чтобы транзистор работал правильно, эмиттерный переход должен быть смещен в прямом направлении, а коллекторный в обратном. Это будет соответствовать активному режиму работы транзистора. Для того чтобы осуществить такое подключение, необходимы два источника. Источник с напряжением Uэ подключается положительным полюсом к эмиттеру, а отрицательным к базе. Источник с напряжением Uк подключается отрицательным полюсом к коллектору, а положительным к базе. Причем Uэ < Uк.

Под действием напряжения Uэ, эмиттерный переход смещается в прямом направлении. Как известно, при прямом смещении электронно-дырочного перехода, внешнее поле направлено противоположно полю перехода и поэтому уменьшает его. Через переход начинают проходить основные носители, в эмиттере это дырки 1-5, а в базе электроны 7-8. А так как количество дырок в эмиттере больше, чем электронов в базе, то эмиттерный ток обусловлен в основном ими.

Эмиттерный ток представляет собой сумму дырочной составляющей эмиттерного тока и электронной составляющей базы.

Так как полезной является только дырочная составляющая, то электронную стараются сделать как можно меньше. Качественной характеристикой эмиттерного перехода является коэффициент инжекции.

Коэффициент инжекции стараются приблизить к 1.

Дырки 1-5 перешедшие в базу скапливаются на границе эмиттерного перехода. Таким образом, создается высокая концентрация дырок возле эмиттерного и низкая концентрация возле коллекторного перехода, в следствии чего начинается диффузионное движение дырок от эмиттерного к коллекторному переходу. Но вблизи коллекторного перехода концентрация дырок остается равной нулю, потому что как только дырки достигают перехода, они ускоряются его внутренним полем и экстрагируются (втягиваются) в коллектор. Электроны же, отталкиваются этим полем.

Пока дырки пересекают базовый слой они рекомбинируют с электронами находящимися там, например, как дырка 5 и электрон 6. А так как дырки поступают постоянно, они создают избыточный положительный заряд, поэтому, должны поступать и электроны, которые втягиваются через вывод базы и образуют базовый ток Iбр. Это важное условие работы транзистора – концентрация дырок в базе должна быть приблизительно равна концентрации электронов. Другими словами должна обеспечиваться электронейтральность базы.

Количество дырок дошедших до коллектора, меньше количество дырок вышедших из эмиттера на величину рекомбинировавших дырок в базе. То есть, ток коллектора отличается от тока эмиттера на величину тока базы.

Отсюда появляется коэффициент переноса носителей, который также стараются приблизить к 1.

Коллекторный ток транзистора состоит из дырочной составляющей Iкр и обратного тока коллектора.

Обратный ток коллектора возникает в результате обратного смещения коллекторного перехода, поэтому он состоит из неосновных носителей дырки 9 и электрона 10. Именно потому, что обратный ток образован неосновными носителями, он зависит только от процесса термогенерации, то есть от температуры. Поэтому его часто называют тепловым током.

От величины теплового тока зависит качество транзистора, чем он меньше, тем транзистор качественнее.

Коллекторный ток связан с эмиттерным коэффициентом передачи тока.

Токи в транзисторе можно представить следующим образом

Основное соотношение для токов транзистора

Ток коллектора можно выразить как

Из вышесказанного можно сделать вывод, что изменяя ток в цепи база – эмиттер, мы можем управлять выходным током коллектора. Причем незначительное изменение тока базы, вызывает значительное изменение тока коллектора.

Вопрос 27. Биполярный транзистор. Принцип действия: физические процессы при взаимодействии электрических переходов

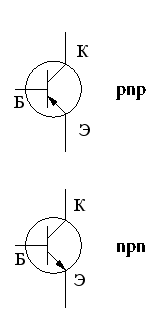

Биполярный транзистор – трёхполюсный полупроводниковый прибор с двумя p–n-переходами. Он состоит из чередующихся областей полупроводника, имеющих электропроводность различных типов. В зависимости от последовательности чередования n- и p-областей различают транзисторы n–p–n- и p–n–p-типов. На практике используются транзисторы обоих типов; принцип действия их одинаков. Основными носителями заряда в транзисторе n–p–n-типа являются электроны, а в p–n–p- транзисторе – дырки. Так как в кремнии электроны обладают большей подвижностью, чем дырки, то чаще используют транзисторы n–p–n-типа. На рис. 6.1, а изображена идеализированная структура биполярного n–p– n-транзистора. На рис. 6.1, б приведено его условное графическое обозначение. На рис. 6.1, в, г показаны структура и условное графическое обозначение p–n– p-транзистора. Заметим, что n–p–n- и p–n–p-транзисторы имеют обратные полярности напряжений. Соответственно противоположные направления имеют и токи. а б в г Рис. 6.1 Центральная область транзистора, называемая базой, заключена между коллектором и эмиттером. Толщина базы мала и не превышает нескольких микрон. Переход между базой и эмиттером называется эмиттерным, а между базой и коллектором – коллекторным. Симметричные структуры биполярных транзисторов, показанные на рис. 6.1, являются идеальными. Структура реального транзистора несимметрична (рис. 6.2). Площадь коллекторного перехода значительно больше, чем I б Iк Iэ Iб Iк Iэ эмиттерного. Рис. 6.2 Каждый из p–n-переходов транзистора может быть смещён либо в прямом, либо в обратном направлениях. Обозначение биполярных транзисторов на схемах

Принцип действия транзистора заключается в том, что 2 р-п перехода расположены настолько близко друг к другу, что происходит взаимное их влияние, вследствие чего они усиливают электрические сигналы.

Как показано на рис., это три области – п-, р- и п. (В принципе может быть и наоборот: р-, п-, р-; все рассуждения относительно такого транзистора будут одинаковы, различие только в полярностях напряжений, такой транзистор называется р-п-р, а мы для простоты будем рассматривать п-р-п, изображённый на рис.)

Итак, на рис. изображены три слоя: с электронной электропроводностью, причём сильной, что обозначает плюс — эмиттер, дырочной — база, и снова электронной, но более слабо легированной (концентрация электронов самая малая) – коллектор. Толщина базы, т.е. расстояние между двумя р-п переходами, равное Lб, очень мала. Она должна быть меньше диффузионной длины электронов в базе. Это от единиц до десятка мкм. Толщина базы должна быть не более единиц мкм. (Толщина человеческого волоса 20-50 мкм. Отметим также, что это близко к пределу разрешения человеческого глаза, так как мы не можем видеть ничего меньшего, чем длина волны света, т.е. примерно 0,5 мкм). Все остальные размеры транзистора не более примерно 1 мм.

К слоям прикладывают внешнее напряжение так, что эмиттерный р-п переход смещён в прямом направлении, и через него протекает большой ток, а коллекторный р-п переход смещён в противоположную сторону, так что через него не должен протекать ток. Однако вследствие того, что р-п переходы расположены близко, они влияют друг на друга, и картина меняется: ток электронов, прошедший из эмиттерного р-п перехода, протекает дальше, доходит до коллекторного р-п перехода и электрическим полем последнего электроны втягиваются в коллектор. В результате у хороших транзисторов практически весь ток коллектора равен току эмиттера. Потери тока очень незначительны: проценты и даже доли процента.

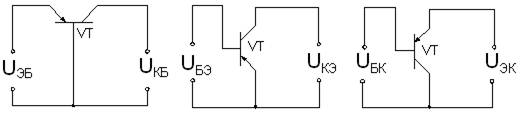

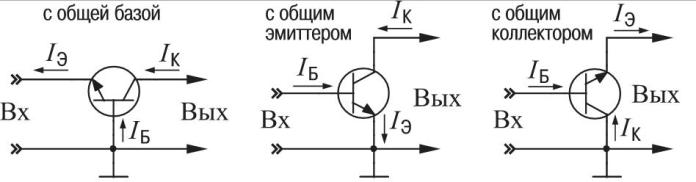

Биполярный транзистор можно использовать в трех схемах включения: с общей базой (ОБ) (рисунок 3.3, а), общим эмиттером (ОЭ) (рисунок 3.3, б), и общим коллектором (ОК) (рисунок 3.3, в). В обозначениях напряжений вторая буква индекса обозначает электрод, общий для обоих источников питания.

В общем случае возможно четыре варианта полярностей напряжения переходов, определяющих четыре режима работы транзистора. Они получили названия: активный режим, инверсный режим, режим насыщения (или режим двухсторонней инжекции) и режим отсечки.

| |

| а) | |

| б) | в) |

| Рис. 3.3. Схемы включения БТ: а) с ОБ; б) с ОЭ; в) с ОК. |

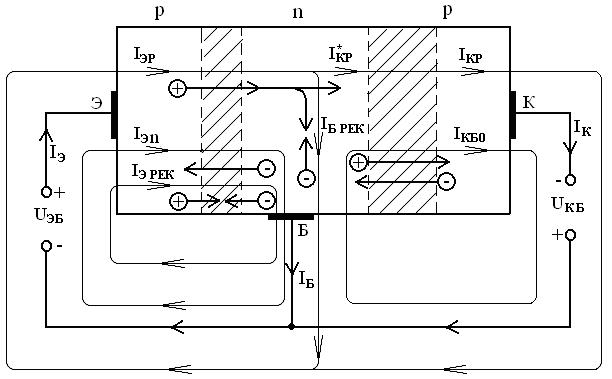

В активном режиме к эмиттерному переходу приложено прямое напряжение (напряжение эмиттер – база UЭБ), а к коллекторному переходу — обратное (напряжение коллектор – база UКБ). Этому режиму соответствуют полярности источников питания и направления токов для p-n-p-транзистора, представленные на рисунке 3.3. В случае n-p-n транзистора полярности напряжения и направления токов изменяются на противоположные.

Эмиттерный переход осуществляет инжекцию дырок в тонкую базовую область, которая обеспечивает практически без потерь перемещение инжектированных носителей до коллекторного перехода. Коллекторный переход не создает потенциального барьера для подошедших носителей, ставших неосновными носителями заряда в базовой области, а, наоборот,

Рис. 3.4. Физические процессы в БТ

ускоряет их и поэтому переводит эти носители в коллекторную область. «Собирательная» способность этого перехода и обусловила название «коллектор».

Если на коллекторный переход подать прямое напряжение UКБ, а на эмиттерный — обратное UЭБ, то такой режим работы называется инверсным режимом. В этом случае транзистор «работает» в обратном направлении: из коллектора идет инжекция дырок, которые проходят через базу и собираются эмиттерным переходом, но при этом его параметры отличаются от первоначальных, т.к. концентрация примесей в коллекторе значительно меньше, чем в эмиттере и площади переходов различны.

Режим работы, когда напряжения на эмиттерном и коллекторном переходах являются прямыми одновременно, называют режимом двухсторонней инжекции или режимом насыщения. В этом случае и эмиттер, и коллектор инжектируют носители заряда в базу навстречу друг другу, и одновременно каждый из переходов собирает носители, приходящие к нему от другого перехода.

Наконец, режим, когда на обоих переходах одновременно действуют обратные напряжения, называют режимом отсечки, так как в этом случае через переходы протекают малые обратные токи.

Следует подчеркнуть, что классификация режимов производится по комбинации напряжений на переходах. В схеме включения с общей базой (ОБ) они равны напряжениям источников питания UЭБ и UКБ. В схеме включения с общим эмиттером (ОЭ) напряжение на эмиттерном переходе определяется напряжением первого источника (UЭБ = -UБЭ), а напряжение коллекторного перехода зависит от напряжений обоих источников и определяется по общему правилу определения разности потенциалов UКБ = UКЭ + UЭБ. Т.к. UЭБ = -UБЭ, тo UКБ = UКЭ — UБЭ; при этом напряжения источников питания надо брать со своим знаком: положительным, если к электроду присоединен положительный полюс источника, и отрицательным — в противном случае. В схеме включения с общим коллектором (ОК) напряжение на коллекторном переходе определяется одним источником: UКБ = -UБК. Напряжение на эмиттерном переходе зависит от обоих источников: UЭБ = UЭК + UКБ = UЭК — UБК, при этом правило знаков прежнее.

Токи в транзисторе

Основные физические процессы в идеализированном БТ удобно рассматривать на примере схемы включения с общей базой (рисунок 2.33), так как напряжения на переходах совпадают с напряжениями источников питания. Выборp-n-p-транзистора связан с тем, что направление движения инжектируемых из эмиттера носителей (дырок) совпадает с направлением тока.

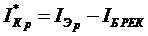

В активном режиме на эмиттерном переходе действует прямое напряжение UЭБ. Прямой ток перехода при этом равен:

, (3.1)

где IЭ р, IЭ n – инжекционные токи дырок (из эмиттера в базу) и электронов (из базы в эмиттер), а IЭ РЕК — составляющая тока, вызванная рекомбинацией в переходе тех дырок и электронов, энергия которых недостаточна для преодоления потенциального барьера. Относительный вклад этой составляющей в ток перехода IЭ в тем заметнее, чем меньше инжекционные составляющие IЭ р и IЭ n, определяющие прямой ток в случае идеализированного р-n-перехода. Если вклад IЭ РЕК незначителен, то вместо (3.1) можно записать:

. (3.2)

В сумме токов выражения (3.2) полезной является только составляющая IЭр, так как она будет участвовать в создании тока коллекторного перехода. «Вредные» составляющие тока эмиттера IЭ n и IЭ РЕК протекают через вывод базы и являются составляющими тока базы, а не коллектора. Поэтому вредные компоненты IЭ n, IЭ РЕК должны быть уменьшены.

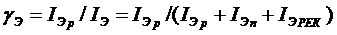

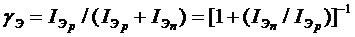

Эффективность работы эмиттерного перехода учитывается коэффициентом инжекции эмиттера:

, (3.3)

который показывает, какую долю в полном токе эмиттера составляет полезный компонент. В случае пренебрежения током IЭ РЕК:

. (3.4)

Коэффициент инжекции Э тем выше (ближе к единице), чем меньше отношение IЭ n/ IЭ р. Величина (IЭ n/ IЭ р) > NДБ). Это условие, как правило, выполняется в транзисторах.

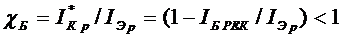

Очевидно, что инжектированные дырки повышают концентрацию дырок в базе около границы с эмиттерным переходом, т.е. вызывают появление градиента концентрации дырок — неосновных носителей базы. Этот градиент обуславливает диффузионное движение дырок через базу к коллекторному переходу. Очевидно, что это движение должно сопровождаться рекомбинацией части потока дырок. Потерю дырок в базе можно учесть введением тока рекомбинации дырок IБ РЕК, так что ток подходящих к коллекторному переходу дырок будет равен:

. (3.5)

Относительные потери на рекомбинацию в базе учитывают коэффициентом переноса:

. (3.6)

Коэффициент переноса показывает, какая часть потока дырок, инжектированных из эмиттера в базу, подходит к коллекторному переходу. Значение Б тем ближе к единице, чем меньшее число инжектированных дырок рекомбинирует с электронами — основными носителями базовой области. Ток

IБ РЕК одновременно характеризует одинаковую потерю количества дырок и электронов. Так как убыль электронов в базе вследствие рекомбинации в конце концов покрывается за счет прихода электронов через вывод базы из внешней цепи, то ток IБ РЕК следует рассматривать как составляющую тока базы наряду с инжекционной составляющей IЭ n.

Чтобы уменьшить потери на рекомбинацию, т.е. увеличить Б, необходимо уменьшить концентрацию электронов в базе и ширину базовой области. Первое достигается снижением концентрации доноров NДБ. Это совпадает с требованием NАЭ>>NДБ, необходимым для увеличения коэффициента инжекции. Потери на рекомбинацию будут тем меньше, чем меньше отношение ширины базы WБ и диффузионной длины дырок в базовой области LpБ. Доказано, что имеется приближенное соотношение:

. (3.7)

Например, при WБ/Lp Б = 0,1 Б = 0,995, что очень мало отличается от предельного значения, равного единице.

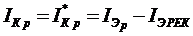

Если при обратном напряжении в коллекторном переходе нет лавинного размножения проходящих через него носителей, то ток за коллекторным переходом с учетом (3.6):

(3.8)

С учетом (3.4) и (3.6) получим

, (3.9)

. (3.10)

Это отношение дырочной составляющей коллекторного тока к полному току эмиттера называют статическим коэффициентом передачи тока эмиттера.

Ток коллектора имеет еще составляющую IКБО, которая протекает в цепи коллектор – база при IЭ = 0 (холостой ход, «обрыв» цепи эмиттера), и не зависит от тока эмиттера. Это обратный ток перехода, создаваемый неосновными носителями областей базы и коллектора, как в обычном p-n-переходе (диоде).

Таким образом, полный ток коллектора с учетом (3.9):

. (3.11)

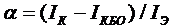

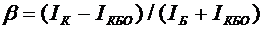

Из (3.11) получим обычно используемое выражение для статического коэффициента передачи тока:

, (3.12)

числитель которого (IК – IКБО) представляет собой управляемую (зависимую от тока эмиттера) часть тока коллектора, IК р. Обычно рабочие токи коллектора IК значительно больше IКБ0, поэтому

. (3.13)

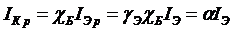

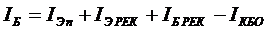

С помощью рис. 3.4 можно представить ток базы в виде:

. (3.14)

По первому закону Кирхгофа для общей точки:

. (3.15)

Как следует из предыдущего рассмотрения, IК и IБ принципиально меньше тока IЭ; при этом наименьшим является ток базы:

. (3.16)

Используя (3.11) и (3.16), получаем связь тока базы с током эмиттера:

. (3.17)

Если в цепи эмиттера нет тока (IЭ = 0, холостой ход), то IБ = — IКБ0, т. е. ток базы отрицателен и по величине равен обратному току коллекторного перехода. При значении I*Э = IКБ0 /(1-) ток IБ = 0, а при дальнейшем увеличении тока эмиттера IЭ (IЭ>I*Э) ток базы оказывается положительным.

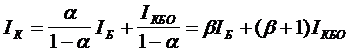

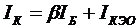

Подобно (3.11) можно установить связь IК с IБ. Используя (3.11) и (3.17), получаем:

, (3.18)

; (3.19)

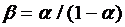

— статический коэффициент передачи тока базы. Так как значение обычно близко к единице, то может быть значительно больше единицы (>>1). Например, при = 0,99 = 99. Из (3.19) можно получить соотношение:

. (3.20)

Очевидно, что коэффициент есть отношение управляемой (изменяемой) части коллекторного тока (IК — IКБ0) к управляемой части базового тока

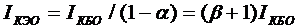

Все составляющие последнего выражения зависят от IЭ и обращаются в нуль при IЭ = 0. Введя обозначение:

, (3.21)

можно вместо (3.19) записать:

. (3.22)

Отсюда очевиден смысл введенного обозначения IКЭ0: это значение тока коллектора при нулевом токе базы (IБ = 0) или при «обрыве» базы. При IБ = 0

IК = IЭ, поэтому ток IКЭ0 проходит через все области транзистора и является «сквозным» током, что и отражается индексами «К» и «Э» (индекс «0» указывает на условие IБ = 0).

Биполярные транзисторы: схемы, режимы, моделирование

Транзистор появился в 1948 (1947) году, благодаря трудам трёх инженеров и Шоккли, Брадтейна, Бардина. В те времена еще не предполагали их столь быстрое развитие и популяризацию. В советском союзе в 1949 году был представлен научному миру прототип транзистора лабораторией Красилова, это был триод С1-С4 (германиевый). Термин транзистор появился позже, в 50-х или 60-х годах.

Однако широкое применение они нашли в конце 60-х, начале 70-х годов, когда в моду вошли портативные радиоприёмники. Кстати их долгое время так и назвали «транзистор». Такое название прилипло благодаря тому, что они заменили электронные лампы полупроводниковыми элементами, что вызвало революцию в радиотехнике.

Что такое полупроводник?

Транзисторы делают из полупроводниковых материалов, например, из кремния, ранее был популярен германий, но сейчас он редко встречается, ввиду его дороговизны и худших параметрах, в плане температур и прочего.

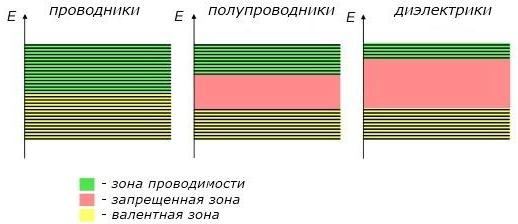

Полупроводники это такие материалы, которые занимают по проводимости место между проводниками и диэлектриками. Их сопротивление в миллион раз больше проводников, и в сотни миллионов раз меньше диэлектриков. К тому же, чтобы через них начал протекать ток нужно приложить напряжение превышающее ширину запрещенной зоны, чтобы носители заряда перешли из валентной зоны в зону проводимости.

У проводников запрещенной зоны нет как таковой. Переместиться в зону проводимости носитель заряда (электрон) может не только под действием внешнего напряжения, но и от тепла – это называется тепловой ток. Ток вызванный облучением световым потоком полупроводника называется фототок. Фоторезисторы, фотодиоды и прочие светочувствительные элементы работают именно на этом принципе.

Для сравнения взгляните на таковые в диэлектриках и проводниках:

Довольно наглядно. Из диаграмм видно, что диэлектрики всё же могут проводить ток, но это происходит после преодоления запрещенной зоны. На практике это называется напряжением пробоя диэлектрика.

Так вот отличие германиевых от кремниевых структур в том, что для германия ширина запрещенной зоны, порядка 0.3 эВ (электронвольт), а у кремния более 0.6 эВ. С одной стороны это вызывает больше потерь, но использование кремния обусловлено технологическими и экономическими факторами.

Полупроводник в результате легирования получают дополнительные носители заряда положительные (дырки) или отрицательные (электроны), это называется полупроводник p- или n-типа. Возможно, вы слышали фразу «pn-переход». Так это и есть граница между полупроводниками разных типов. В результате движения зарядов, образования ионизированных частиц каждого из типа примесей к основному полупроводнику образуется потенциальный барьер, он не даёт току протекать в оба направления, подробнее об этом расписано в книге «Транзистор — это просто».

Внесение дополнительных носителей зарядов (легирование полупроводников) позволило создать полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, тиристоры и пр. Простейший пример – это диод, работу которого мы рассмотрели в предыдущей статье.

Если приложить напряжение в прямом смещении, т.е. к p-области положительный полюсь, а к n-области отрицательный начнет протекать ток, а если наоборот – ток протекать не будет. Дело в том, что при прямом смещении основные носители заряда p-области (дырки) положительные, и отталкиваются от положительного потенциала источника питания, стремятся в область с более отрицательным потенциалом.

В тоже время отрицательные носители n-области отталкиваются от отрицательного полюса источника питания. И те и другие носители стремятся к границе раздела (pn-переходу). Переход становиться уже, и носители преодолевают потенциальный барьер, перемещаясь в области с противоположными зарядами, где рекомбинируются с ними…

Если приложено напряжение обратного смещения, то положительные носители p-области движутся в сторону отрицательного электрода источника питания, а электроны из n-области – в сторону положительного электрода. Переход расширяется, ток не протекает.

Если не вдаваться в подробности этого достаточно для понимания процессов протекающих в полупроводнике.

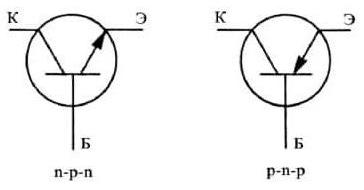

Условное графическое обозначение транзистора

В РФ принято такое обозначение транзистора как вы видите на картинке ниже. Коллектор без стрелки, эмиттер со стрелкой, а база подведена перпендикулярно к черте между эмиттером и коллектором. Стрелка на эмиттере указывает направление протекания тока (от плюса к минусу). Для NPN-структуры стрелка эмиттера направлена от базы, а для PNP – к базе.

При этом в схемах часто встречается такое же обозначение, но без окружности. Стандартное буквенное обозначение – «VT» и номер по порядку на схеме, иногда пишут просто «T».

Изображение транзисторов без круга

Что такое транзистор?

Транзистор это активный полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления сигнала и генерации колебаний. Он пришёл на смену вакуумным лампам – триодам. У транзисторов обычно три ножки – коллектор, эмиттер и база. База – это управляющий электрод, подавая ток на него, мы управляем коллекторным током. Таким образом, с помощью малого тока базы мы регулируем большие токи в силовой цепи, так и происходит усиление сигнала.

Биполярные транзисторы бывают прямой (PNP) и обратной проводимости (NPN). Их структура изображена ниже. Что характерно, база занимает меньший объём полупроводникового кристалла.

Характеристики

Основные характеристики биполярных транзисторов:

- Ic – максимальный ток коллектора (выше нельзя – сгорит);

- Ucemax – максимальное напряжение, которое можно приложить между коллектором и эмиттером (выше нельзя – пробьет);

- Ucesat – напряжение насыщения транзистора. Падение напряжения в режиме насыщения (чем меньше, тем меньше потерь в открытом состоянии и нагрев);

- Β или H21Э – коэффициент усиления транзистора, равен Iк/Iб. Зависит от модели транзистора. Например, при к.усиления 100, при токе через базу 1мА, через коллектор будет протекать ток 100мА и т.д.

Стоит сказать о токах транзистора, их три:

2. Коллекторный ток.

3. Ток эмиттера – содержит ток базы и ток эмиттера.

Чаще всего ток эмиттера опускается, т.к. он почти не отличается от тока коллектора по величине. Разница лишь в том, что ток коллектора меньше чем ток эмиттера на величину тока базы, а т.к. у транзисторов высокий коэффициент усиления (допустим 100) то при токе в 1А через эмиттер, через базу будет протекать 10мА, а через коллектор 990мА. Согласитесь, ведь это достаточно малая разница, чтобы тратить на неё время при изучении электроники. Поэтому в характеристиках и указан Icmax.

Режимы работы

Транзистор может работать в разных режимах:

1. Режим насыщения. Простыми словами – это тот режим, в котором транзистор находится в максимально открытом состоянии (оба перехода смещены в прямом направлении).

2. Режим отсечки – это когда ток не протекает и транзистор закрыт (оба перехода смещены в обратном направлении).

3. Активный режим (коллектор-база смещен в обратном направлении, а эмиттер-база смещен в прямом).

4. Инверсный активный режим (коллектор-база смещен в прямом направлении, а эмиттер-база смещен в обратно) но он редко используется.

Типовые схемы включения транзистора

Выделяют три типовых схемы включения транзистора:

2. Общий эмиттер.

3. Общий коллектор.

Входной цепью считают эмиттер-базу, а выходной – коллектор-эмиттер. Тогда как входной ток – это ток базы, а выходной – коллекторный ток соответственно.

В зависимости от схемы включения мы усиливаем ток или напряжение. В учебниках принято рассматривать именно такие схемы включения, но на практике они выглядят не столь очевидно.

Стоит отметить, что при включении в схему с общим коллектором мы усиливаем ток и получаем синфазное (такое же, как на входе по полярности) напряжение на входе и выходе, а в схеме с общим эмиттером – получаем усиление напряжение и инверсное напряжение (выходное перевернуто относительно входного). В конце статьи мы проведем моделирование таких цепей и наглядно убедимся в этом.

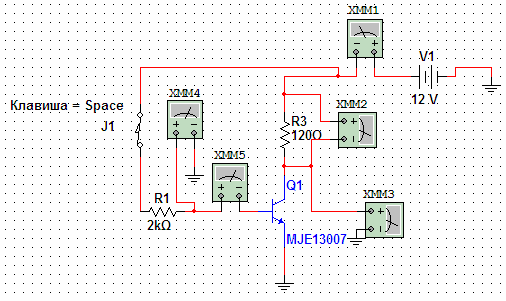

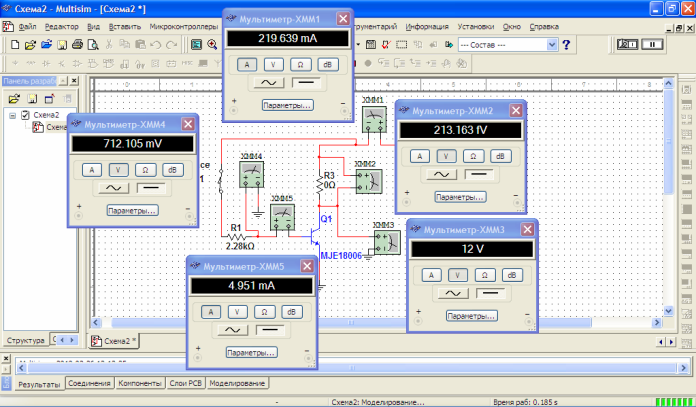

Моделирование транзисторного ключа

Первая модель, которую мы рассмотрим, это транзистор в режиме ключа. Для этого нужно построить схему как на рисунке ниже. Допустим, что мы будем включать нагрузку с током в 0.1А, её роль будет выполнять резистор R3, установленный в цепи коллектора.

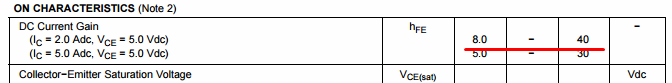

В результате экспериментов, я установил, что h21Э у выбранной модели транзистора около 20, кстати, в datasheet на MJE13007 сказано от 8 до 40.

Ток базы должен быть около 5мА. Делитель рассчитывается таким образом, чтобы ток базы имел минимальное влияние на ток делителя. Чтобы заданное напряжение не плавало при включении транзистора. Значит, ток делителя зададим 100мА.

Rбрасч=(12в – 0.6в)/0.005= 2280 Ом

Это расчетная величина, токи в результате этого вышли такими:

При токе базы в 5мА, ток в нагрузке был порядка 100мА, на транзисторе у нас падает напряжение в 0.27 В. Расчеты верны.

Что мы получили?

Мы можем управлять нагрузкой, ток которой в 20 раз больше тока управления. Чтобы еще больше усилить, можно продублировать каскад, снизив ток управления. Или использовать другой транзистор.

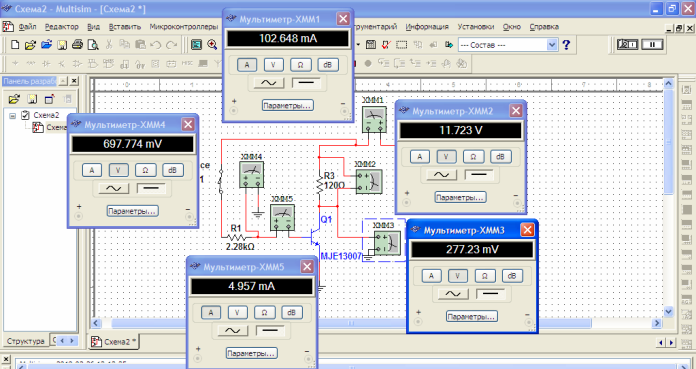

Ток коллектора у нас был ограничен сопротивлением нагрузки, для эксперимента я решил сделать сопротивление нагрузки в 0 Ом, тогда ток через транзистор задаётся током базы и коэффициентом усиления. В результате токи практически не отличаются, в чем вы и можете убедиться.

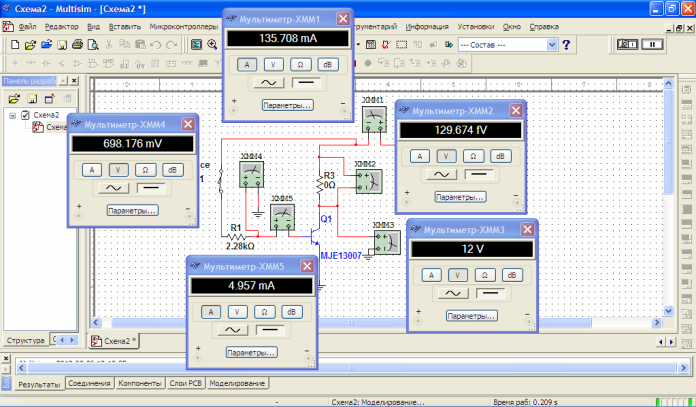

Чтобы проследить влияние типа транзистора и его коэффициента усиления на токи, заменим его, не изменяя параметров цепи.

После замены транзистора с MJE13007 на MJE18006 цепь продолжила работать, но на транзисторе падает уже 0.14 В, это значит, что при том же токе этот транзистор будет меньше греться, т.к. в тепло выделится

А в предыдущем случае:

Разница почти в два раза, если на десятых ватта это не столь существенно, представьте, что будет при токах в десятки ампер, тогда мощность потерь возрастет в 100 раз. Это приводит к тому, что ключи перегреваются и выходят из строя.

Тепло, которое выделяется при нагреве, распространяется в корпусе устройства и может вызвать проблемы в работе соседних компонентов. Для этого все силовые элементы устанавливают на радиаторы, а иногда применяют активные системы охлаждения (куллер, жидкостные и др.).

К тому же при повышении температуры проводимость полупроводника увеличивается, как и ток который через них протекает, что вызывает, опять же, повышение температуры. Лавинообразный процесс повышения тока и температуры в конечном итоге убьет ключ.

Вывод такой: Чем меньше падение напряжения на транзисторе в открытом состоянии – тем меньше его нагрев и выше КПД всей схемы.

Падения напряжения на ключе стало меньшим из-за того, что мы поставили более мощный ключ, с большим коэффициентом усиления, чтобы убедится в этом, уберем из цепи нагрузку. Для этого я снова задал R3=0 Ом. Ток коллектора стал 219мА, на MJE13003 в такой же цепи был около 130мА, это значит, что H21Э в модели этого транзистора больше в два раза.

Стоит отметить, что коэффициент усиления одной модели в зависимости от конкретного экземпляра может различаться в десятки и сотки раз. Это вызывает необходимость отстройки и наладки аналоговых схем. В этой программе в моделях транзисторов использованы фиксированные коэффициенты, логика их выбора мне известна. На MJE18006 в даташите максимальный коэффициент H21Э указан 36.

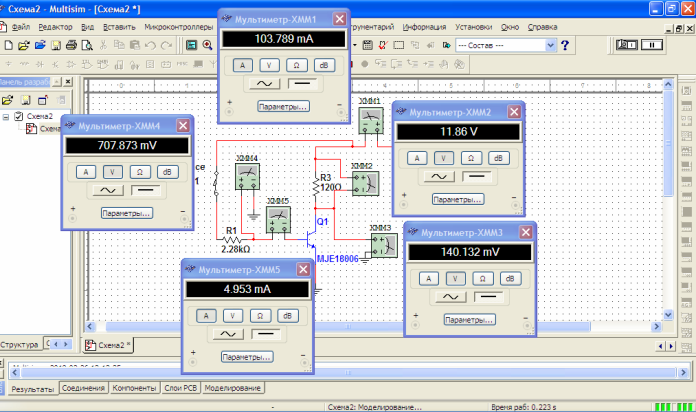

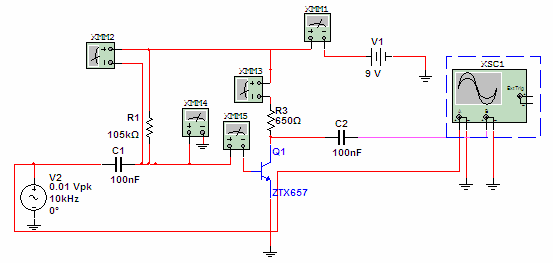

Моделирование усилителя переменного сигнала

Приведенная модель отображает поведение ключа, если на него подать знакопеременный сигнал и простейшая схема включения его в цепь. Она напоминает схему музыкального усилителя мощности.

Обычно в них используются несколько таких последовательно соединенных каскадов. Количество и схемы каскадов, их цепей питания зависят от класса, в котором работает усилитель (A, B и т.д.). Я смоделирую простейший усилитель класса А, который работает в линейном режиме, а также сниму осциллограммы входного и выходного напряжения.

Резистор R1 задаёт рабочую точку транзистора. В учебниках пишут, что нужно найти такую точку на прямом отрезке ВАХ транзистора. Если напряжение смещения будет слишком низким – у вас будет искажаться нижняя полуволна сигнала.

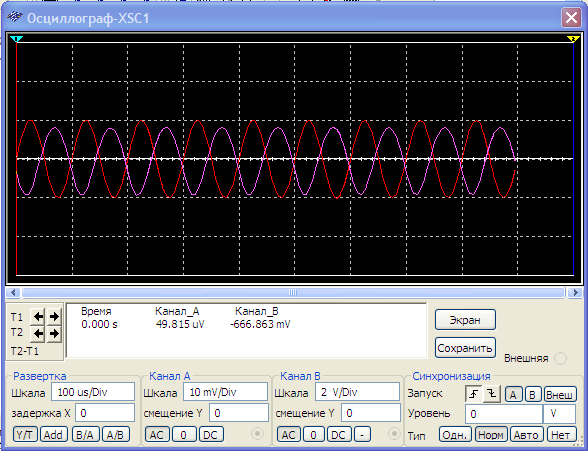

Конденсаторы нужны, чтобы отделить переменную составляющую от постоянной. Резисторы R2 установлен для того, чтобы задать режим работы ключу и выставить рабочие токи. Давайте рассмотрим осциллограммы. Мы подаём сигнал амплитудой в 10мВ и частотой 10000 Гц. Амплитуда на выходе у нас почти 2В.

Пурпурным цветом обозначена выходная осциллограмма, красным – входной сигнал.

Обратите внимание, что сигнал инвертирован, т.е. выходной сигнал перевернут относительно входного. Это особенность схемы с общим эмиттером. По схеме сигнал снимается с коллектора. Поэтому при открытии транзистора (когда сигнал на входе повышается) напряжение на нем будет падать. Когда входной сигнал понижается, транзистор начинает закрываться и напряжение начнет расти.

Эта схема считается наиболее качественной в плане качества передачи сигнала, однако за это приходится платить мощностью потерь. Дело в том, что в состоянии, когда на вход не подаётся сигнал, транзистор всегда открыт и проводит ток. Тогда в тепло выделяется:

UКЭ – это падение на транзисторе при отсутствии входного сигнала.

Это простейшая схема усилителя, при этом любая другая схема работает подобным образом, отличается лишь соединение элементов и их комбинация. Например, транзисторный усилитель класса В состоит из двух транзисторов, каждый из которых работает для своей полуволны.

Здесь используются транзисторы разных проводимостей:

Положительная часть переменного входного сигнала открывает верхний транзистор, а отрицательная – нижний.

Такая схема даёт больший КПД за счёт того, что транзисторы открываются и закрываются полностью. За счёт того, что когда сигнал отсутствует – оба транзистора закрыты, схема не потребляет ток, соответственно потерь нет.

Заключение

Понимание работы транзистора очень важно, если вы собираетесь заниматься электроникой. В этой сфере важно не только научится собирать схемы, но и анализировать их. Для систематического изучения и понимания устройств нужно понимать, куда и как будут протекать токи. Это поможет как в сборке, так и наладке и ремонту схем.

Стоит отметить, что я намерено опустил многие нюансы и факторы чтобы не перегружать статью. При этом после расчетов всё же стоит подбирать резисторы. В моделировании это сделать просто. А на практике придется измерять токи и напряжения мультиметром, а в идеальном случае нужен осциллограф, чтобы проверить соответствие форм входного и выходного сигнала, в противном случае у вас будут искажения.

- Однофазные выпрямители: типовые схемы, осциллограммы и моделирование

- Быстрая сборка схем на беспаечных макетных платах

- Как проверить симистор

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Практическая электроника

Подписывайтесь на канал в Telegram про электронику для профессионалов и любителей: Практическая электроника на каждый день

Поделитесь этой статьей с друзьями: