В автоматизации технологических процессов очень часто приходится снимать показатели о температурных изменениях, для их загрузки в системы управления, с целью дальнейшей обработки. Для этого требуются высокоточные, малоинерционные датчики, способные выдерживать большие температурные нагрузки в определённом диапазоне измерений. В качестве термоэлектрического преобразователя широко используются термопары – дифференциальные устройства, преобразующие тепловую энергию в электрическую.

Устройства также являются простым и удобным датчиком температуры для термоэлектрического термометра, предназначенного для осуществления точных измерений в пределах довольно широких температурных диапазонов. В частности, управляющая автоматика газовых котлов и других отопительных систем срабатывает от электрического сигнала, поступающего от сенсора на базе термопары. Конструкции датчика обеспечивают необходимую точность измерений в выбранном диапазоне температур.

Устройство и принцип действия

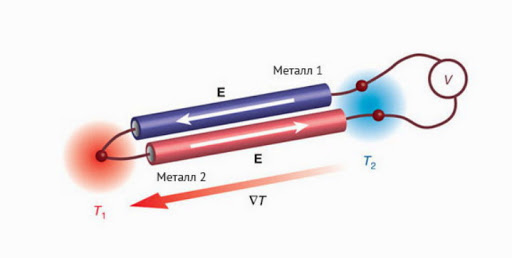

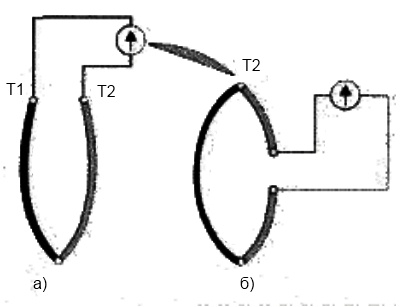

Термопара конструктивно состоит из двух проволок, каждая из которых изготовлена из разных сплавов. Концы этих проводников образуют контакт (горячий спай) выполненный путём скручивания, с помощью узкого сварочного шва либо сваркой встык. Свободные концы термопары замыкаются с помощью компенсационных проводов на контакты измерительного прибора или соединяются с автоматическим устройством управления. В точках соединения образуется другой, так называемый, холодный спай. Схематически устройство изображено на рисунке 1.

Красным цветом выделено зону горячего спая, синим – холодный спай.

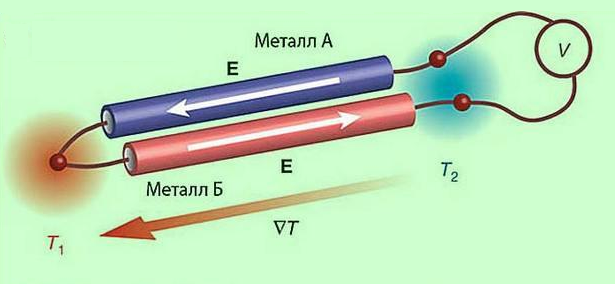

Электроды состоят из разных металлов (металл А и металл В), которые на схеме окрашены в разные цвета. С целью защиты термоэлектродов от агрессивной горячей среды их помещают в герметичную капсулу, заполненную инертным газом или жидкостью. Иногда на электроды надевают керамические бусы, как показано на рис. 2).

Принцип действия основан на термоэлектрическом эффекте. При замыкании цепи, например милливольтметром (см. рис. 3) в точках спаек возникает термо-ЭДС. Но если контакты электродов находятся при одинаковой температуре, то эти ЭДС компенсируют друг друга и ток не возникает. Однако, стоит нагреть место горячей спайки горелкой, то согласно эффекту Зеебека возникнет разница потенциалов, поддерживающая существование электрического тока в цепи.

Примечательно, что напряжение на холодных концах электродов пропорционально зависит от температуры в области горячей спайки. Другими словами, в определённом диапазоне температур мы наблюдаем линейную термоэлектрическую характеристику, отображающую зависимость напряжения от величины разности температур между точками горячей и холодной спайки. Строго говоря, о линейности показателей можно говорить лишь в том случае, когда температура в области холодной спайки постоянна. Это следует учитывать при выполнении градуировок термопар. Если на холодных концах электродов температура будет изменяться, то погрешность измерения может оказаться довольно значительной.

В тех случаях, когда необходимо добиться высокой точности показателей, холодные спайки измерительных преобразователей помещают даже в специальные камеры, в которых температурная среда поддерживается на одном уровне специальными электронными устройствами, использующими данные термометра сопротивления (схема показана на рис. 4). При таком подходе можно добиться точности измерений с погрешностью до ± 0,01 °С. Правда, такая высокая точность нужна лишь в немногих технологических процессах. В ряде случаев требования не такие жёсткие и погрешность может быть на порядок ниже.

Как работает термопара? | Термопары в соответствии с МЭК 60584-1 и ASTM E230

На погрешность влияют не только перепады температуры в среде, окружающей холодную спайку. Точность показаний зависит от типа конструкции, схемы подключения проводников, и некоторых других параметров.

Принцип работы термопары

Принцип действия термопары — термоэлектрический эффект, или эффект Зеебека. Явление это было открыто ученым в 1821 году и состоит в следующем:

в замкнутой цепи из двух разнородных проводников возникает электродвижущая сила (термо-ЭДС), если места их соединения, или спаи, поддерживать при разной температуре. Эффект не возникает в случае использования однородных материалов, а также при одинаковых температурах спаев. Величина термоэлектродвижущей силы зависит от материала проводников и разницы температур контактов, направление тока в контуре — от того, температура какого спая выше.

На практике в термопаре используют проводники из разных сплавов, они также называются термоэлектродами. Один спай, «горячий», выполняют сваркой или скручиванием и помещают в среду с измеряемой температурой; другой, «холодный», замыкается на контакты измерительного прибора или соединяется с устройством автоматического управления. В современных сложных термопарах используются цифровые преобразователи сигнала.

Термо-ЭДС возникает за счет разницы потенциалов между соединениями проводников при интенсивном нагреве или охлаждении горячего спая. Напряжение на холодном спае пропорционально зависит от температуры на горячем. При этом температура на холодном должна быть постоянной, иначе возникает большая погрешность измерений. Для высокой точности холодный контакт помещается в специальные камеры, где температура поддерживается на одном уровне.

Применение термопар и их особенности

Область применения термопар огромна, в первую очередь, благодаря широкому измерительному диапазону температур: от сверхнизких до экстремально высоких. Широкое распространение эти устройства получили также из-за стабильности и точности измерений. Их используют в бытовых и промышленных приборах, производственных технологиях для измерения температуры различных устройств, объектов и сред: воздуха, твердых тел, расплавленного металла, жидкостей и газов, вращающихся деталей, тепловых двигателей.

Как датчики температур термоэлектрические преобразователи применяют в автоматизированных системах управления. В газовом оборудовании (котлы, плиты, колонки) с помощью термопар осуществляют термоконтроль. По данным термопары срабатывает аварийное отключение приборов, если превышена допустимая температура.

От назначения термопары зависит ее конструкция и материалы проводников: различные комбинации металлов предназначены для различных сред и диапазонов температур.

Рабочие элементы для защиты от воздействия внешних факторов могут помещаться в колбу, или чехол: например, защитный материал для термопары в газовом котле — нержавеющая или обычная сталь. При температурах до 1000-1100 о С применяют жаростойкие сплавы, при более высоких — фарфор, тугоплавкие сплавы. Для измерений в особых условиях среды, к примеру, при высоком давлении, требуется герметичность термопары.

Если среда измерения не оказывает вредного влияния на проводники, защиту не используют. Бескорпусный вариант с незакрытым местом соединения двух проводников отличается низкой инертностью и практически мгновенным измерением температуры.

В зависимости от количества мест измерения термопары могут быть одноточечные и многоточечные. Соответственно, длина рабочей части термопары колеблется от 120 мм до 20000 мм. Потребность во многих точках измерения (до нескольких десятков) возникает, в частности, в химической и нефтехимической промышленности для тех емкостей, где перерабатываются жидкости (реакторов, баков, колонн фракционирования).

Как работает термопара

Схема термопары показана на изображении ниже, где A и B — два разнородных провода, которые соединены, образуя спай. Два перехода имеют разные температуры, чтобы генерировать в цепи ЭДС Пельтье, которая является функцией температур двух переходов.

Термопара

Электроны переносят тепло и электричество. Если кусок медной проволоки нагреть с одного конца, электроны будут двигаться по проволоке к более холодному концу и создавать температурный градиент вдоль проволоки. Тепло превратилось в энергию. Тот же принцип, открытый Вольтом и Зеебеком, применим к термопаре.

Если температура спаев термопары одинакова, на стыках будет генерироваться равная и противоположная ЭДС, и ток будет равен нулю. Если переходы имеют разные температуры, ЭДС не будет равняться нулю, и ток будет течь по цепи так же, как тепло, протекающее по медному проводу. Поток ЭДС через цепь зависит от металлов и температуры двух переходов, которая измеряется измерителем.

ЭДС в цепи термопары очень мала, в милливольтах, и требует высокочувствительного прибора для определения генерируемой ЭДС. Обычно используются гальванометры и потенциометры, уравновешивающие напряжение, причем потенциометр используется наиболее часто.

Потенциометр измеряет разность потенциалов, сравнивая неизвестное напряжение с опорным напряжением. Он может обеспечить высокоточные измерения. Он представляет собой трехконтактный переменный резистор и действует как регулируемый делитель напряжения. Гальванометр измеряет очень малые электрические токи. Они используются для измерения нулевого отклонения или нулевого тока.

Потенциометр и Гальванометр

Чтобы термопара могла произвести абсолютное измерение, она должна быть привязана к известной температуре, такой как замерзание, на другом конце кабеля датчика. Горячий спай является измерительным узлом, а холодный спай, как показано на диаграмме ниже, является точкой отсчета, где располагается микросхема компенсации холодного спая. Температура холодного спая может варьироваться, но является справочной. Холодный спай можно зафиксировать, погрузив его в воду для поддержания постоянной температуры.

Окружающий воздух может влиять на эталонную температуру. Его можно откалибровать и отрегулировать с помощью устройства компенсации холодного спая.

Простое изображение термопары

Использование защитной гильзы

В некоторых случаях применения термопар требуется использование защитной гильзы. Это устройство используется для защиты термопары от технологической среды и состоит из закрытой трубы или твердого стержня, установленного внутри указанной среды. Защитные гильзы чаще всего используются на нефтеперерабатывающих или химических заводах, чтобы продлить срок службы термопар. В зависимости от области применения могут использоваться различные типы защитных гильз. Некоторые из этих типов включают:

- Прямые защитные гильзы

- Ступенчатые защитные гильзы

- Конические защитные гильзы

Защитные гильзы также классифицируются по способу их подключения к термопаре или термистору. Эти типы подключений могут включать:

- Соединения под сварку внахлест

- Фланцевые соединения

- Резьбовые соединения

- Соединения с уплотнительным кольцом

- Сварные соединения

Компания Технонагрев производит различные термопары для промышленных систем нагрева. Ознакомиться с нашим ассортиментом и характеристиками термопар можно на странице товара. Звоните нам для получения дополнительной информации или оставляйте свои вопросы в форме на сайте.

Где используются?

Сейчас они являются самым распространенным вариантом температурных датчиков. Используются как в бытовых приборах, так и в промышленности (в том числе в металлургии, где измеряются температуры жидких металлов). Можно упомянуть следующие варианты применения термопар:

- В холодильниках. Термодатчик включает реле при повышении температуры внутри холодильной камеры, отключает – при её снижении до требуемого уровня.

- В газовых котлах. Термодатчик отключает подачу газа, если внутри камеры сгорания температура падает ниже заданного значения. Таким образом работает аварийная система отключения котла при затухании горелки (форсунки).

- В автомобилях. Датчик устанавливается в системе охлаждения (в некоторых марках авто и в воздуховоде, в топливном насосе) для контроля температурного режима, автоматического включения и отключения вентилятора.

- В компьютерной технике (ноутбуки, смартфоны). Датчик замеряет температуру процессора, микроконтроллеров, GPU-адаптера и при превышении заданного значения – снижает подаваемое напряжение (это называется «троттлинг», то есть принудительное снижение производительности).

- В цифровых градусниках и термометрах, метеостанциях.

- В бытовых мультиметрах.

Как выбрать?

Первое, на чем следует акцентировать внимание: показания термодатчика зависят от типа используемого измерительного прибора. Поэтому, покупая термопару, нелишним будет поинтересоваться у производителя, с какими измерителями она совместима. Именно по этой причине в автомобиль можно ставить только определенные датчики: блок управления «не умеет» работать с другими (имеется в виду, с иными типами используемых проводников).

Основной критерий – это диапазон измеряемых температур. От этого значения зависит выбор сплава проводников, их конфигурация. В дополнение к этому у продавца следует уточнить наличие сертификата и паспорта датчика (при производстве их обязательно проверяют на соответствие характеристикам, сведения о проверке и дате ее выполнения указываются в паспорте).

Видео описание

Видео о том, как работает термопара:

Отличается лучшей стойкостью к агрессивным средам по сравнению с ТПП-вариантом.

Применение

Широкая распространенность применения термопар обусловлена простейшим их принципом действия, универсальностью и большим разнообразием. На бытовом уровне это, прежде всего, такие области:

- Газовое оборудование – котлы, плиты, бойлеры, колонки. Используется в качестве аварийного отключения подачи газа.

- Холодильники. Термодатчик включает/отключает реле для контроля заданного температурного режима.

- Измерительные инструменты – мультиметры, градусники, метеостанции.

- Компьютеры. В зависимости от уровня нагрева процесса и других важных компонентов термодатчик посылает сигнал на снижение или повышение производительности.

- Автотехника. Управление работой вентилятора.

Термоэлектрические преобразователи еще более широко применяются в различных областях науки и техники.

Конструктивные особенности ТП

Конструктивно термоэлектрические преобразователи представляют собой 2 спаянных на одном конце разносплавных термоэлектрода, или проводника. Точку соединения называют также «головкой» или «горячей спайкой». Именно она нагревается и является чувствительным сегментом, проводящим измерения.

Два других конца проводников называются «холодным спаем» и подсоединяются к вторичному устройству (регулятор температуры, мультиметр и пр.) для передачи и считывания показаний. Таким образом создается замкнутая цепь, которая позволяет определить уровень электродвижущей силы (ЭДС) и измерить температуру в инертной или окислительной среде.

Сама термопара помещается в защитный кожух из стали. Спаи могут располагаться в кожухе по-разному. Это могут быть один или два изолированных от корпуса спая или сдвоенный спай. Конструкция некоторых преобразователей включает в себя заземленный чувствительный элемент. Встречаются также приборы с неизолированными, присоединенными к корпусу головками.

Принцип работы термоэлектрического преобразователя

Термоэлектрический эффект лежит в основе принципа действия термопары. Он также известен как эффект Зеебека (по имени ученого, открывшего его). Его суть: в замкнутой цепи проводников образуется термо-ЭДС. Для проведения измерений необходимо:

- Чтобы проводники были из разных сплавов;

- Чтобы температура проводников была разной.

В зависимости от материала преобразователь при нагревании создает термо-ЭДС. Но для каждого вида сплава рабочие диапазоны, процент погрешности и скорость измерения разные.

Для измерения температуры термопарой необходимо:

- Горячий спай поместить в измеряемую среду;

- Свободные два конца проводников подключить к измерительному прибору;

- Снять значения силы тока;

- По специальным графикам и таблицам определить температуру.

Термопара. Устройство, принцип работы, измерения термопар.

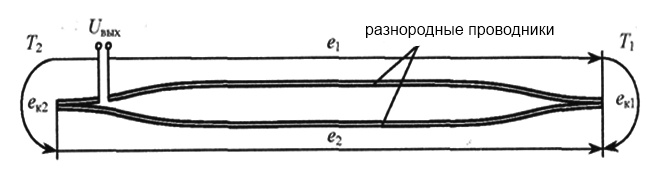

Явление термоэлектричества было открыто в 1823 г. Зеебеком и заключается в следующем. Если составить цепь из двух различных проводников (или полупроводников) А и В, соединив их между собой концами (рис. 1.), причем температуру 1 одного места соединения сделать отличной от температуры о другого, то в цепи появится э.д.с., называемая термоэлектродвижущей силой (термо-э.д.с.) и представляющая собой разность функций температур, мест соединения проводников.

Подобная цепь называется термоэлектрическим преобразователем или иначе термопарой; проводники, составляющие термопару, — термоэлектродами, а места их соединения — спаями.

Рис.1. Конструкция термопары

При небольшом перепаде температур между спаями термо-э.д.с. можно считать пропорциональной разности температур.

Опыт показывает, что у любой пары однородных проводников подчиняющихся закону Ома, величина термо-э.д.с. зависит только от природы проводников и от температуры спаев и не зависит от распределения температур между спаями.

Действие термопары основано на эффекте Зеебека. Эффект Зеебека основывается на следующих явлениях. Если вдоль проводника существует градиент температур, электроны на горячем конце добывают высшие энергии и скорости, чем на холодном. В итоге возникает поток электронов от горячего конца к холодному, и на холодном конце накапливается негативный заряд, а на горячем остается некомпенсированный позитивный заряд. Поскольку средняя энергия электронов зависит от природы проводника и по-разному растет с температурой, при той же разнице температур термо-ЭДС на концах разных проводников будут отличаться:

e1 = k1(T1 — T2); e2 = k2(T1 — T2)

где Т1 и Т2 — температуры горячего и холодного концов соответственно; k1 и k2 –коэффициенты, что зависят от физических свойств соответственно 1-го и 2-го проводников. Результирующая разница потенциалов называется объемной термо-ЕРС:

eоб = e1 — e2 = (k1 — k2)(T1 — T2).

В местах спайки разнородных проводников появляется контактная разница потенциалов, которая зависит от площади и материалов прилегающих поверхностей и пропорциональная их температуре:

ek1 = kповT1; ek2 = kповT2

где kпов — коэффициент поверхностей касательных металлов. В итоге появляется вторая составляющая исходного напряжения — контактная термо-ЕРС:

ek = ek1 — ek2 = kпов(T1 — T2)

Напряжение на выходе термопары определяется как сумма объемной и контактной термо-ЭДС:

Uвих = eоб + ek = (k1 — k2 + kпов)(T1 — T2) = к(T1 — T2)

где к — коэффициент передачи.

Недостатки термопары:

— малая чувствительность (порядку 0,1 мВ/°К);

— высокое исходное сопротивление;

— необходимость поддержки постоянной температуры одного из концов.

Явление термоэлектричества принадлежит к числу обратимых явлений, обратный эффект был открыт в 1834 г. Жаном Пельтье и назван его именем.

Если через цепь, состоящую из двух различных проводников или полупроводников, пропустить электрический ток, то тепло выделяется в одном спае и поглощается в другом. Теплота Пельтье связана с силой тока линейной зависимостью в отличие от теплоты Джоуля, и в зависимости от направления тока происходит нагревание или охлаждение спая.

Поглощаемая или выделяемая тепловая мощность пропорциональна силе тока, зависит от природы материалов, образующих спай, характеризуется коэффициентом Пельтье.

К.п.д. термоэлектрического генератора зависит от разности температур и свойств материалов и для существующих материалов очень мал (при = 300° не превышает = 13%, а при = 100° значение = 5%), поэтому термоэлектрические генераторы используются как генераторы энергии лишь в специальных условиях. К.п.д. термоэлектрического подогревателя и холодильника также очень малы, и для охлаждения к.п.д. при температурном перепаде 5° составляет 9%, а при перепаде 40° — только 0,6%; однако, несмотря на столь низкие к.п.д., термоэлементы используются в холодильных устройствах. В измерительной технике термопары получили широкое распространение для измерения температур; кроме того, полупроводниковые термоэлементы используются как обратные тепловые преобразователи, преобразующие электрический ток в тепловой поток и температуру.

Термопара с подключенным к ней милливольтметром, применяемая для измерения температуры.

Если один спай термопары, называемый рабочим, поместить в среду с температурой 1, подлежащей измерению, а температуру 2, других, нерабочих, спаев поддерживать постоянной, то f(0) = const и EAB(1) = f(1) – C= f1(1). независимо от того, каким образом произведено соединение термоэлектродов (спайкой, сваркой и т. д.). Таким образом, естественной входной величиной термопары является температура ее рабочего спая, а выходной величиной — термо-э. д. с., которую термопара развивает при строго постоянной температуре 2 нерабочего спая.

Материалы, применяемые для термопар. В табл. 1 приведены термо-э.д.с., которые развиваются различными термоэлектродами в паре с платиной при температуре рабочего спая 1 = 100°С и температуре нерабочих спаев 2 = 0° С. Зависимость термо-э.д.с. от температуры в широком диапазоне температур обычно нелинейна, поэтому данные таблицы нельзя распространить на более высокие температуры.

При пользовании данными таблицы следует иметь в виду, что развиваемые термоэлектродами термо-э.д.с. в значительной степени зависят от малейших примесей, механической обработки (наклеп) и термической обработки (закалка, отжиг).

При конструировании термопар, естественно, стремятся сочетать термо-электроды, один из которых развивает с платиной положительную, а другой — отрицательную термо-э.д.с. При этом необходимо учитывать также пригодность того или иного термоэлектрода для применения в заданных условиях измерения (влияние на термоэлектрод среды, температуры и т. д.).

Для повышения выходной э.д.с. используется несколько термопар, образующих термобатарею. Рабочие спаи термопар расположены на черненом лепестке, поглощающем излучение, холодные концы — на массивном медном кольце, служащем теплоотводом и прикрытым экраном. Благодаря массивности и хорошей теплоотдаче кольца температуру свободных концов можно считать постоянной и равной комнатной.

Погрешности и поправки измерений термопарой.

Измерительный прибор или электронную измерительную систему подключают либо к концам термоэлектродов (рис. 2,а), либо в разрыв одного из них (рис. 2,б).

Рис.2 Подключение измерительного прибора к термопаре

Погрешность, обусловленная изменением температуры нерабочих спаев термопары. Градуировка термопар осуществляется при температуре нерабочих спаев, равной нулю. Если при практическом использовании термоэлектрического пирометра температура нерабочих спаев будет отличаться от 0° С на величину 0, то необходимо ввести соответствующую поправку в показания термометра.

Однако следует иметь в виду, что из-за нелинейной зависимости между э.д.с. термопары и температурой рабочего спая величина поправки к показаниям указателя, градуированного непосредственно в градусах, не будет равна разности температур 0 свободных концов.

Величина поправки связана с разностью температур свободных концов через коэффициент k называемый поправочным коэффициентом на температуру нерабочих концов. Величина k различна для каждого участка кривой, поэтому градировочную кривую разделяют на участки по 100° С и для каждого участка определяют значение k.

Недостатком подобных устройств является необходимость в источнике тока для питания моста и появление дополнительной погрешности, обусловленной изменением напряжения этого источника.

Погрешность, обусловленная изменением температуры линии, термопары и указателя. В термоэлектрических термометрах для измерения термо-э.д.с. применяют как обычные милливольтметры, так и низкоомные компенсаторы с ручным или автоматическим уравновешиванием на предел измерения до 100 мВ.

В тех случаях, когда термо-э.д.с. измеряется компенсатором, сопротивление цепи термо-э.д.с., как известно, роли не играет. В тех же случаях, когда термо-э.д.с. измеряется милливольтметром, может возникнуть погрешность, обусловленная изменением сопротивлений всех элементов, составляющих цепь термо-э.д.с.; поэтому необходимо стремиться к постоянному значению сопротивления проводов и самой термопары

Промышленные термопары

Основные параметры термопар промышленного типа:

Пределы измерения при длительном применении

Верхний предел измерений при кратковременном применении

Платинородий (10% родия) платина

Платинородий (30% родия)

Для измерения температур ниже — 50° С могут найти применение специальные термопары, например медь — константан (до ~- 270° С), медь — копель (до — 200° С) и т. д. Для измерения температур выше 1300—1800° С изготавливаются термопары на основе тугоплавких металлов: иридий—ренийиридий (до 2100° С), вольфрам—рений (до 2500° С), на основе карбидов переходных металлов — титана, циркония, ниобия, талия, гафния

(теоретически до 3000—3500° С), на основе углеродистых и графитовых волокон.

Градуировочные характеристики термопар основных типов приведены в табл. 3. В этой таблице указана температура рабочего спая в градусах

Цельсия и приведены величины термо-э.д.с. соответствующих термопар в милливольтах при температуре свободных концов 0° С.

Температура рабочего спая

12.2, 16.40, 20.65, 24.91, 33.32, 41.26, 48.87

2.31, 3.249, 4.128, 5.220, 7.325, 9.564, 11.92, 14.33, 16.71

4.913, 6.902, 9.109, 11.47, 13.92

Допускаются отклонения реальных термо-э.д.с. от значений, приведенных в табл. 3, на величины, указанные в табл. 4.

Наибольшее отклонение температур

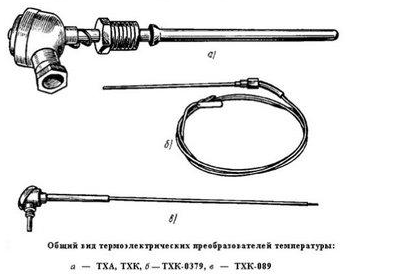

Конструкция термопары промышленного типа. Это термопара с термоэлектродами из неблагородных металлов, расположенными в составной защитной трубе с подвижным фланцем для ее крепления. Рабочий спай термопары изолирован наконечником. Термоэлектроды изолированы брусами. Защитная труба состоит из рабочего и нерабочего участков. Передвижной фланец крепится к трубе винтом. Головка термопары имеет литой корпус с крышкой, закрепленной винтами; В головке укреплены фарфоровые колодки (винтами) плавающими (незакрепленными) зажимами, которые позволяют термоэлектродам удлиняться под воздействием температуры без возникновения механических напряжений, ведущих к быстрому разрушению термоэлектродов. Термоэлектроды крепятся к этим зажимам винтами, а соединительные провода — винтами. Эти провода проходят через штуцер с асбестовым уплотнением.

Для термопар из благородных металлов часто применяют неметаллические трубы (кварцевые, фарфоровые и т. д.), однако такие трубы механически непрочны и дороги. Фарфоровые трубы надлежащего состава можно использовать при температурах до 1300— 1400°С.

В качестве изоляции термоэлектродов друг от друга применяют асбест до 300° С, кварцевые трубки или бусы до 1000° С, фарфоровые трубы 1300 С. Для лабораторных термопар, используемых при измерении низких температур, применяют также теплостойкую резину до 150° С, шелк до 100—120°С, эмаль до 150—200 °С.

Методы контактных электроизмерений средних и высоких температур с помощью термопар

Средними в термометрии считаются температуры от 500 (начало свечения) до 1600 °С (белое каление), а высокими— от 1600 до 2500°С, до которых удается распространить термоэлектрический метод с использованием высокотемпературных, жаростойких материалов.

Принцип термоэлектрического метода и основные свойства термоэлектродов были рассмотрены выше в п. 1. Основным вопросом при использовании этого метода для измерения средних и высоких температур является защита термоэлектродов от разрушающего химического и термического воздействия среды. Для этого термопары снабжаются защитной арматурой в виде чехлов, трубок или колпачков из огнеупорных материалов. Главное требование к защитной оболочке — высокая плотность строения и температурная стойкость.

При измерении температур ниже 1300 °С используются фарфоровые чехлы, при более высоких температурах — колпачки из тугоплавких материалов (такие, как корунд, окиси алюминия, бериллия или тория), заполненные инертным газом.

Зависимость срока службы термопар от пористости защитной оболочки.

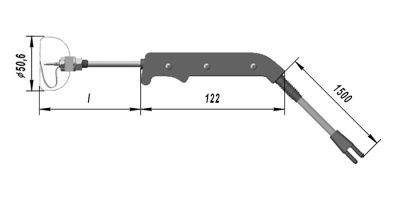

При измерении температуры поверхности тел особенную трудность составляет контакт рабочего спая термопары с поверхностью нагретого тела.

Для улучшения контакта используются термопары, рабочий спай которых выполнен в виде ленты или пластины. Такая конфигурация рабочего спая при деформации позволяет воспроизводить поверхность объекта измерения.

Для измерения температур до 2000—2500 °С используются вольфрамовые или иридиевые термопары. Особенностью их применения является измерение в вакууме, в инертной или восстановительной средах, так как на воздухе они окисляются. Чувствительность вольфрамомолибденовой термопары составляет 7 мкВ/К, а вольфрамо-рениевой 13 мкВ/К.

В условиях высоких температур применяются термопары из огнеупорных материалов (пары карбид титана — графит, карбид циркония — борид циркония и дисилицид молибдена — дисилицид вольфрама). В таких термопарах внутри цилиндрического электрода (диаметр около 15 мм) имеется второй электрод—стержень, соединенный с первым электродом на одном конце трубки.

Чувствительность термопар из огнеупорных материалов достигает 70 мкВ/К, однако их применение ограничено инертными и восстановительными средами.

Для измерения температуры расплавленного металла термопарами из благородных металлов используется метод, заключающийся в погружении термопары в металл на время, безопасное для ее работоспособности. При этом термопара на короткое время (0,4—0,6 с) погружается в контролируемую среду, и измеряется скорость нарастания температуры рабочего спая. Зная зависимость между скоростью нагрева термопары (ее тепловую инерционность) и температурной среды, можно рассчитать значение измеряемой температуры. Этот метод применяется для измерения расплавленного металла (2000-2500 С) и газового потока (1800 С).

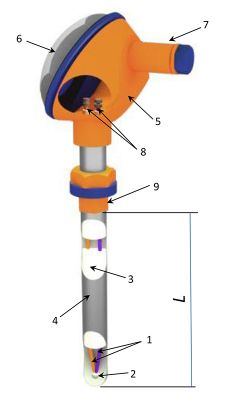

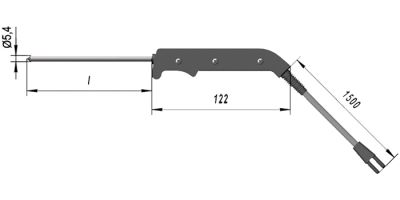

Один из вариантов конструктивного исполнения термопары:

1 – чувствительный элемент, состоящий из двух разнородных термоэлектродов, сваренных между собой на конце 2 (горячий спай).

Термоэлектроды армируют изоляцией* 3 по всей длине и размещают в защитную арматуру 4.

* В качестве изоляции применяются одно- или двухканальные трубки, или бусы из фарфора (при температуре до 1300°С) и окислы алюминия, магния или бериллия (свыше 1300°С.)

В головке 5, снабженной крышкой 6, штуцером под кабель 7, находится розетка с клеммами 8 для присоединения к измерительному прибору посредством удлиняющего кабеля.

9 – неподвижный штуцер*

*Возможны варианты исполнения с передвижным штуцером.

L – длина монтажной (рабочей) части термоэлектрического преобразователя, которая погружается в среду измерения, различна для каждого конкретного типа термопары.

Термопары различаются:

- По способу контакта с измеряемой средой: погружаемые, поверхностные

- По условиям эксплуатации: стационарные, переносные, разового применения, многократного применения, кратковременного применения

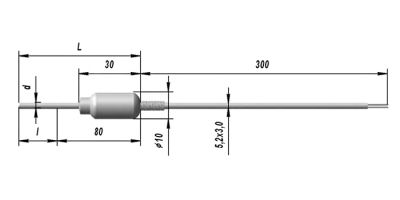

ТПП-0201 преобразователи термоэлектрические

– пример кратковременного использования в зоне высоких температур

- По защищенности от воздействия окружающей среды: обыкновенные, водозащищенные, защищенные от агрессивных сред, взрывозащищенные, защищенные от других механических воздействий

- По герметичности к измеряемой среде: негерметичные, герметичные

- По степени тепловой инерционности*: малой МИ (до 40 сек.), средней СИ (до 1 минуты), большой БИ (до 3,5 минут), ненормированной НИ

ТПП-0201 – показатель тепловой инерции 7 с

ТХА-9626 — показатель тепловой инерции 300 с

ТСП-9201 — показатель тепловой инерции, в зависимости от исполнения: 6,5 с; 20 с; 40 с

*Свойство, определяющее, как быстро термопара реагирует на изменение температуры среды, в которой осуществляются измерения, называется тепловой инерционностью.

- По устойчивости к механическим воздействиям: обыкновенные, виброустойчивые

ТХА-9204 – устойчивость к вибрации группа N3*

* Группа N3 — места, подверженные вибрации от работающих механизмов. Типовое размещение на промышленных объектах.

- По числу зон: однозонные, многозонные

- По наличию контакта термопары с металлической частью защитной арматуры: с открытой термопарой, с закрытой изолированной термопарой, с закрытой неизолированной термопарой

Конструкцию термопары определяют многие факторы. Учитываются условия эксплуатации, агрегатное состояние вещества, температуру которого требуется измерять, агрессивность внешней среды, диапазон измеряемых температур, тепловая инерционность и многие другие. На сайте ТД Эталон представлены термопары различных конструктивных исполнений, наши специалисты с готовностью помогут вам определиться с выбором того или иного конструктивного решения термопары, подходящего под ваши нужды.

- Преобразователи термоэлектрические

- Термопреобразователи сопротивления

- Датчики температуры с унифицированным выходным сигналом

- Многозонные датчики температуры

- Комплекты термопреобразователей сопротивления

- Элементы термометрические чувствительные

- Датчики-реле температуры

- Арматура для датчиков температуры

- Кабели и провода термоэлектродные

- Метрологическое оборудование

- Функциональные блоки

- Комплектующие и запчасти