У того факта, что на свете не существует волн всех без исключения частот (от ν = 0 Г ц до ν = ∞ Г ц ), есть объективные причины. Они заключаются в том, что световые волны обладают не только волновыми, но и корпускулярными свойствами, что накладывает на их длину определенные ограничения.

Согласно квантовой теории, испускание электромагнитного излучения происходит в виде порций энергии – квантов. Энергия квантов связана с их частотой.

Формула содержит постоянную Планка – h = 6 , 62 · 10 — 34 Д ж · c , а h = h 2 π = 1 , 05 · 10 — 34 Д ж · с – это постоянная Планка с чертой.

Из формулы можно сделать вывод о невозможности существования бесконечной частоты, поскольку квантов с бесконечной величиной энергии не бывает. Также данное выражение ограничивает и низкие частоты, поскольку энергия кванта имеет минимально возможное значение W 0 , следовательно, существует и минимальная частота, ниже которой волна иметь не может.

Важно отметить, что пока не существует явных доказательств наличия нижней границы энергии у фотонов. В стабильных электромагнитных волнах между земной поверхностью и ионосферой отмечена минимальная частота, равная примерно 8 Г ц .

Шкала электромагнитных волн

На сегодняшний день известно несколько типов электромагнитных волн. Их основные характеристики приведены в таблице:

| Название | Граница диапазона по длине волны λ | Граница диапазона по энергии квантов W |

| гамма — излучение | λ < 1 , 2 · 10 — 3 н м | W > 1 М э В |

| рентгеновское излучение | 1 , 2 · 10 — 3 н м < λ < 12 н м | 100 э В > W > 1 М э В |

| ультрафиолетовое излучение | 12 н м < λ < 380 н м | 3 , 2 э В > W > 100 э В |

| видимый спектр излучения | 380 н м < λ < 760 н м | 1 , 6 э В > W > 3 , 2 э В |

| инфракрасное излучение | 760 н м < λ < 10 6 н м | 1 , 2 · 10 — 3 э В > W > 1 , 6 э В |

| радиоволны | λ > 10 6 н м | W < 1 , 2 · 10 — 3 э В |

Шкала волн указывает на то, что каждый диапазон имеет свои индивидуальные особенности. Чем больше частота, тем сильнее проявляются корпускулярные свойства излучения.

В разных частях спектра электромагнитных излучений волны генерируются по-разному. Для изучения каждого типа волны существуют особые разделы физики. Различия между участками спектра заключаются не столько в физической природе волн, сколько в способах их приема и получения. Резкого перехода между ними, как правило, нет, возможно и перекрытие участков, поскольку границы условны.

Оптика изучает так называемый оптический диапазон электромагнитных волн – часть спектра с включением фрагментов зон инфракрасного и ультрафиолетового излучения, которая доступна человеческому глазу.

А поговорить? Какой диапазон лучше для связи с носимых раций?

Определение 2

Кванты, которые присутствуют в видимой части излучения, называются фотонами.

Волны всего спектра электромагнитного излучения обладают как волновыми, так и квантовыми свойствами, однако те или иные свойства в зависимости от длины волн могут преобладать. Следовательно, для их изучения нужно пользоваться разными методами. Практическое применение у разных групп волн также различается в зависимости от длины.

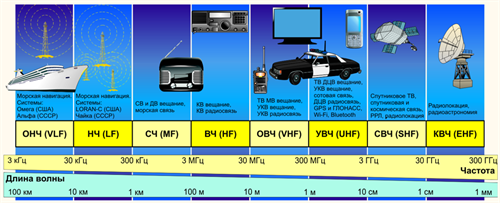

Радиочастоты и радиоволны

1 -2…30 МГц Коротковолновый диапазон (КВ) Из-за особенностей распространения в основном применяется для дальней связи. 25.6…30 МГц «Си-Би»Гражданский диапазон, в котором могут пользоваться связью частные лица. В разных странах на этом участке выделено от 40 до 80 фиксированных частот (каналов).

2 -30. 88 МГц «Low Band» — Широко используется в войсковых радиостанциях УКВ-связи. Также выделены некоторые частоты для гражданских служб (скорая помощь и т.д.)

3 -88. 108 МГц — радиовещание;

4 -108… 118 МГц — стационарные авиационные навигационные системы;

5 -118…137 МГц — Авиа диапазон: воздушные суда осуществляют радиообмен между собой и с наземными службами в этом диапазоне частот. В отличие от большинства других видов УКВ-связи, используется амплитудная модуляция;

6 -144…146 МГц — Радиолюбительский диапазон 2метра;

7 -146…200 МГц — Городские службы. В диапазоне можно найти частоты городских служб – пожарных, такси, МЧС, ГАИ, милиции и пр.

Часть диапазона 151-155 МГц — выделена для железнодорожной связи.

Часть диапазона 156-158 МГц — радиосвязь морских судов.

8 -225. 400 МГц — тут работают радиостанции управления воздушным движением;

9 -300…302 МГц — Речные суда .

10 -400-500 МГц — Пожалуй, один из наиболее активных диапазонов. В нем работают различные службы и устройства, от радио-нянь, безлицензионных LPD/PMR-радиостанций и различной цифровой телеметрии (сигнализации, брелки) до ГАИ, скорой помощи, такси и транковых сетей.

Часть диапазона 433 МГц — радиолюбительский диапазон 0,7 метра.

11 -500 МГц и выше — В этом диапазоне в основном находятся только цифровые сигналы (GSM, Bluetooth, Dect и пр.). Прием и анализ таких сигналов обычными средствами в большинстве случаев невозможен.

2–25 МГц ( 149,89 — 11,99 метров) Коротковолновый диапазон (КВ)

Коротковолновый диапазон (КВ)Коротковолновый диапазон (КВ) позволяет организовывать связь на большие расстояния (вплоть до трансконтинентальной). Короткие волны широко использовались в период 40–60-х годов для организации дальней связи. По фильмам и книгам многие знают, как происходил обмен сообщениями во время II Мировой войны, в период освоения Севера и Антарктиды, при работе геологических партий и спасательных экспедиций. С начала 80-х годов новые технологии коммуникаций (проводная, сотовая, спутниковая связь) постепенно вытеснили довольно капризную КВ радиосвязь из традиционного сектора дальней связи. Короткие волны стали незаслуженно отодвигаться на второй план. Но преобразования, происходящие в странах с бывшей плановой экономикой заставили начать поиск недорогих и независимых методов дальней связи. Вновь стал проявляться интерес к «забытому» КВ диапазону.

Обычно с КВ радиосвязью ассоциируется блиндаж в темном заснеженном лесу и отважный радист выстукивающий замерзшими пальцами очередное донесение в Центр. Или бородатый геолог, пытающийся сквозь треск помех вызвать вертолет к больному товарищу. В современной КВ связи «романтика» обычно сводится только к правильной установке антенн, а остальное, как говориться – дело техники.

Современные коротковолновые радиостанции позволяют создавать системы связи по возможностям приближенные к довольно сложным системам в УКВ диапазонах. Здесь и селективный вызов, и автоматический выбор наилучшей частоты связи, и возможность передачи факсимильных сообщений, и шифрация речи и многое другое. Существуют компактные модели для установки на транспортные средства, и даже переносные радиостанции, с возможностями, не особо уступающими стационарным. Выпускающиеся в настоящее время КВ радиостанции обладают высокой чувствительностью и избирательностью, выходной мощность до 100 и более ватт. Современные цифровые и микропроцессорные технологии проникли и в этот вид техники, предоставив пользователям массу дополнительных функций облегчающих жизнь радиста. Язык не поворачивается назвать «радистом», например, управляющего горнодобывающего комбината, который из своего кабинета управляет работой десятков объектов расположенных в сотнях, а то и тысячах километрах от управления.

К недостаткам КВ диапазона можно отнести сложности с миниатюризацией радиостанций, большие размеры антенн (десятки метров), низкую помехозащищенность (в дни хорошего прохождения сигнала можно услышать на выбранной частоте передачу с противоположной стороны Земли). К достоинствам – полную автономность на больших расстояниях, низкую стоимость оборудования по сравнению с любыми другими видами связи, обеспечивающими такую же дальность.

В основном применяется для связи:

между удаленными точками на большие расстояния вплоть до трансконтинентальной связи;

в труднодоступных районах (леса, пустыни) и районах со сложным рельефом местности (холмы, горы);

с транспортными средствами на больших расстояниях сотни и тысячи километров;

с портативными радиостанциями на больших расстояниях (десятки и сотни километров) и районах со сложным рельефом местности (холмы, горы);

низкоскоростной передачи цифровых данных (файлы, электронная почта, факсы);

для обмена телеметрическими данными с удаленными и труднодоступными объектами (метеостанции, шлюзы, насосные станции и т.п.).

25.6–30 МГц (11,71 — 9,99 метров) «Гражданский» диапазон – «Си-Би»

27 МГц Гражданский диапазон Си-Би«Гражданский» диапазон – «Си-Би», или как его часто называют – «27 МГц». Единственный диапазон, в котором радиосвязное оборудование может без ограничений использоваться частными лицами.

Высокая дальность связи в условиях равнинной сельской местности и низкая стоимость абонентского оборудования делает этот диапазон весьма привлекательным для самых разных категорий пользователей от фермеров, рыболовов и пастухов, до крупных строительных, добывающих и транспортных организаций.

И хотя наибольшая эффективность диапазона будет в равнинной сельской местности, практика использования «Си-Би» показала, что при грамотной организации системы и оптимальном расположении антенн базовых станций можно добиться качественной и уверенной радиосвязи на большие расстояния даже в условиях индустриальных городских помех и высотной застройки. В качестве примера можно привести активное развитие частных служб такси в г.Ташкенте, использующих «Си-Би» радиосвязь.

В данном диапазоне распространение радиоволн происходит, кроме прямолинейного, еще и посредством отражения от ионосферы Земли поэтому дальность прохождения радиосигнала и его качество будет в высокой степени зависеть от состояния ионосферы и солнечной активности, и может сильно изменяться в разные дни и в течение суток.

Ионосферное прохождение радиоволн, может увеличивать дальность связи до нескольких тысяч километров. Это бывает в основном в летнее время года и в периоды солнечной активности. Во время таких прохождений можно запросто поболтать с Киевом или Одессой, попрактиковаться в знании иностранных языков, связавшись с зарубежьем. Для некоторых установление дальних связей на «Си-Би» стало определенного вида спортом.

Среди недостатков «гражданской» связи следует отметить высокую чувствительность к помехам, перегруженность каналов в дни благоприятного распространения радиоволн (могут быть слышны передатчики, удаленные на тысячи километров), низкую эффективность носимых радиостанций из-за коротких антенн, большую длину антенн мобильных радиостанций (около 1.5 м).

Несмотря на указанные недостатки, «Си-Би» связь остается наиболее популярным средством коммуникаций в мире. Благодаря невысокой стоимости оборудования и упрощенной процедуре регистрации ее используют сельскохозяйственные организации, водители транспортных средств, любители активного отдыха и многочисленная армия обычных людей, для которых радиосвязь является просто любимым времяпровождением. Не будет преувеличением утверждение, что в «Си-Би» диапазоне работает больше радиостанций, чем на всех других частотах вместе взятых.

Наиболее предпочтителен для радиосвязи:

между стационарными и автомобильными радиостанциями при использовании эффективных базовых антенн;

между транспортными средствами при движении по трассе, за городом, в колонне или на небольшом расстоянии друг от друга (5–15 км);

между сельскохозяйственной техникой (комбайны, сеялки, хлопкоуборочные машины и т.д.) и между техникой и диспетчерскими пунктами (весовой, приемной, заправочной и т.п.) в равнинной или холмистой местности при использовании эффективных базовых антенн;

в городской черте между мобильными и стационарными объектами через диспетчерские радиостанции с эффективными антеннами, установленными на достаточной высоте.

30–88 МГц (9,99 — 3,4 метров) «Low Band», диапазон между КВ и УКВ.

30–88 МГц (9,99 — 3,4 метров) «Low Band»Диапазон 30–88 МГц, обычно называемый «Low Band», из-за отсутствия в русском языке подходящего термина. Используется для армейской тактической связи.

. 33–50 МГц Широко использовался в бывшем СССР, оставаясь чуть ли не единственным служебным диапазоном на который можно было приобрести оборудование производства стран СЭВ. Многие предприятия и организации использовали радиостанции, в частности «Лен» и «Гранит» для решения нужд оперативной радиосвязи, а некоторые используют до сих пор. Но экономические преобразования последних лет заставили пересмотреть взгляды на выбор коммуникационного оборудования. Новейшие западные разработки хлынули на наш рынок и «Low Band» стал вытесняться более высокочастотными диапазонами.

В настоящее время в продаже можно встретить радиостанции на 33–50 МГц производства Vertex, Motorola, Alan, Roger и др. Это позволяет организациям и ведомствам заменять парк устаревшего и вышедшего из строя оборудования и использовать уже имеющиеся радиочастоты. Имеется ряд моделей в портативном исполнении. К сожалению, цены на подобную технику несколько выше, чем на аналогичные модели более высоких частот.

По физическим свойствам занимает промежуточное положение между КВ и УКВ диапазонами, из-за чего обладает свойствами и того, и другого. При определенных обстоятельствах позволяет осуществлять связь за пределы радиогоризонта (отраженной волной). Но в основном связь возможна в пределах прямой видимости. Характеризуется небольшим затуханием, меньшим отражением. Наибольшая дальность достигается в сельских районах с низкой застройкой и в равнинной местности.

136–174 и 400–512 МГц (2.2-1.72 и 0.74-0.58 метров) VHF и UHF. Это всё уже УКВ.

Для работы (передачи) на VHF требуется лицензия, а для UHF — нет.

Высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала позволяет активно использовать данные диапазоны для организации практически любых систем служебной радиосвязи. Нижняя часть диапазона (УКВ) более эффективна в условиях сельской местности, мало- (до 3-х этажей) и среднеэтажной (до 5-ти этажей) городской застройки. Верхняя часть (ДЦВ) предпочтительна в условиях индустриальных центров и многоэтажной застройки.

LPD (433-434 mhz) — «Low Power Device». LPD433 (433.075 .. 434.775 Мгц 69 частот с шагом 25 кГц, мощностью до 0,01 Вт). Здесь охрана и радиолюбители, которые не получали позывной и не могут работать на 145 mhz, а так же городские (обычно еще и «авто») каналы, на которых всегда интересно и уютно.

Использование радиостанций LPD (SRD) не разрешено в следующих странах: Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Великобритания, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Турция.

PMR (446 mhz) — «Personal Mobile Radio». PMR466 (446,000 .. 446,100 Мгц, 8 частот с шагом 6.5 кГц, мощностью до 0.5 Вт). Для раций PMR ограничений нет, вы можете смело ехать за границу и свободно их использовать. Еще раз охрана, стройка и… и все. Неинтересно, на самом деле ибо каналы вплотную прижаты друг к другу.

Во многих странах данные диапазоны используются для организации пейджинговой (УКВ) и сотовой (ДЦВ) радиосвязи. Хотя наблюдается тенденция к переходу на более высокие частотные участки (900, 1800 МГц)

Связь возможна только в пределах прямой видимости, из-за чего в большинстве случаев используются системы с ретрансляцией.

806–825 и 851–870 МГц (0.37-0.36 и 0.35-0.34 метров)

Используется для организации систем радиосвязи в городах с высотной застройкой и в зонах с высоким уровнем индустриальных помех. Очень высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала сквозь различные преграды (вплоть до металлических сеток), позволяет использовать данный диапазон там, где распространение радиоволн с более низкими частотами невозможно или сопряжено с большими затратами (размещение промежуточных ретрансляторов, большая высота антенн и т.п.). Во многих странах мира используется для организации сотовой радиосвязи. В частности, сотовая связь в Узбекистане организована именно в этом диапазоне. Традиционный диапазон подвижной наземной связи США.

Связь возможна только в пределах радиогоризонта. Диапазон характеризует высокая степень отражения радиоволн от зданий, сооружений и других естественных и искусственных преград, за счет чего возможна радиосвязь в условиях промышленных районов и индустриальных центров с высотной застройкой. В некоторых случаях это можно рассматривать как благо (меньшее количество «мертвых зон» из-за отражений), а иногда может оказаться большой проблемой (интерференция).

По физическим свойствам характеризуется большим затуханием радиоволн, вследствие чего дальность связи в сельской местности будет меньше, чем на низких частотах.

К недостаткам следует отнести относительно высокую стоимость оборудования по сравнению с оборудованием на более низкие частоты и сложности с созданием мощных радиопередатчиков носимых станций. Частично это связано с увеличением энергии передаваемого сигнала на высоких частотах, а это, в свою очередь требует источников питания (аккумуляторов) большой емкости, габариты которых, при современном уровне развития технологии, с трудом поддаются миниатюризации.

Короткие и длинные волны. Радиосвязь.

Джеймс Максвелл, выдающийся английский ученый 19 столетия, блестящий математик и физик, публикуя свои труды об электричестве и магнетизме, едва ли подозревал, к каким изумительным последствиям они приведут.

На основании чисто математических выкладок и теоретических построений Максвелл утверждал, что в природе существуют электромагнитные волны, необычайно разнообразные по своим свойствам, и что ощущение света и всего богатства красок создается лишь небольшой частью этих волн.

Все это опрокидывало старые научные представления и открывало новую эру в учении об электричестве.

Ученый мир отнесся к электромагнитной теории Максвелла с большим недоверием. Это недоверие было столь велико, что когда американский профессор Томсон, исследуя в 1875 году искровые электрические разряды, случайно обнаружил проявление электромагнитных волн, он не придал этому факту никакого значения и вскоре забыл о нем. Однако Томсон обнаружил следующее: когда между двумя металлическими проводниками происходил электрический разряд в виде искры, то на расстоянии нескольких метров от этого разряда между острием графитового карандаша и находившимся рядом металлическим предметом также проскакивала маленькая искра.

Об этом явлении Томсон вспомнил двенадцать лет спустя, когда электромагнитные волны были открыты другим исследователем. Нашелся горячий сторонник теории Максвелла, который задался целью доказать опытным путем ее справедливость. Это был тридцатилетний мюнхенский профессор Генрих Герц. В течение трех лет он упорно занимался опытами по получению электромагнитных волн, пока его работа не увенчалась успехом.

Один из опытов Герца заключался в следующем: при помощи гальванической батареи и катушки Румкорфа производились искровые разряды между двумя небольшими металлическими шарами, насаженными на концы двух стержней; под влиянием этих разрядов искры проскакивали также и в месте разрыва проволочного прямоугольника (резонатора), помещенного на расстоянии нескольких метров от разрядника (вибратора). Какие-то невидимые волны, порождаемые вибратором, доходили без проводов до резонатора и вызывали искровой разряд в месте его разрыва. Это и были электромагнитные волны. Герцу удалось определить их длину и скорость.

Так Генрих Герц подкрепил практикой гениальную теорию Максвелла.

Когда правильность теории Максвелла была доказана и всякие сомнения рассеялись, ученые стали усиленно исследовать вновь открытые электромагнитные волны.

В 1892 году английский физик Крукс высказал мысль, что электромагнитные волны могут найти применение для связи без проводов. Эту же идею выдвинул в 1895 году русский физик Александр Степанович Попов, преподаватель минного класса в Кронштадте, единственного в то время электротехнического учебного заведения в России. Демонстрируя на заседании Русского физико-химического общества изобретенный им прибор для обнаружения электромагнитных волн, создаваемых вибратором Герца, Попов заявил, что этот прибор «при дальнейшем усовершенствовании может быть применен к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний». И действительно, спустя год, 24 марта 1896 года, Попов первый в мире осуществил с помощью электромагнитных волн передачу сигналов без проводов на расстояние в 200 метров. Текст первой в мире радиограммы, переданной знаками Морзе, состоял всего из двух слов: «Генрих Герц».

Так было положено начало электрической связи без проводов — радиосвязи, величайшему открытию конца прошлого столетия.

С тех пор радиотехника прошла огромный путь усовершенствования и развития. Сейчас нет на нашей планете ни одной точки, где нельзя было бы обнаружить электромагнитные волны, посылаемые в пространство десятками тысяч радиостанций.

Что же представляют собой радиоволны, каковы их свойства, как распространяются они в атмосфере? И прежде всего, что такое волна? длина волны?

Волнообразное движение весьма распространено в природе. Например, волнообразно распространяется звук, порождаемый механическими колебаниями какого-либо тела. Если бы звуковые волны были видимы, то можно было бы наблюдать как бы непрерывно чередующиеся сгущенные и разреженные слои воздуха. Одно сгущение и одно разрежение представляют длину звуковой волны. А радиоволна состоит из одного сгущения и одного разрежения электромагнитного поля. Сгущение — положительная часть волны — нарастает от нуля до какого-то максимального значения, после чего снова падает до нуля. Разрежение— отрицательная часть волны — также нарастает до какого-то наибольшего значения, но в обратную, отрицательную сторону, а затем доходит до нуля.

Таким образом, радиоволны представляют непрерывно изменяющийся поток электромагнитной энергии, излучаемый антенной передающей станции. Эти волны идут от антенны не по одной линии, а разбегаются сплошными пучками во все стороны, по всем направлениям. Они не направлены лишь вверх и вниз по антенне.

Радиоволны распространяются со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это самая высокая скорость, которая вообще существует в природе. Если бы передатчик радиостанции производил одно колебание в секунду, то длина волны равнялась бы 300 тысяч километров. Частота колебаний, обычно применяемых на радиостанциях, находится в пределах от 60 тысяч килогерц до 10 килогерц (1 килогерц = 1000 колебаний в секунду). Чем больше частота, тем меньше длина волны. А свойства радиоволн, поведение их в эфире во многом зависят от длины этих волн.

Радиоволны в зависимости от их длины делятся на несколько групп, или диапазонов. Наиболее известны волны длинные, средние и короткие.

В первые двадцать лет развития радиотехники для дальней связи применялись волны длиной свыше 3 тысяч метров, т. е. длинные волны. Считалось твердо установленным, что волны короче 200 метров (короткие) для связи на далекие расстояния непригодны. Этот диапазон волн был предоставлен в распоряжение радиолюбителей.

В странах Европы и Америки широко развернулось строительство сверхмощных радиостанций для связи через океан. Чем большее расстояние нужно было перекрыть радиоволнам, тем большей мощности строили станцию. В самый разгар строительства мощных радиостанций поползли слухи, что радиолюбители-коротковолновики улавливают коротковолновую радиопередачу из-за океана. Слухи эти казались явно фантастическими: ведь передатчики любителей имели мощность всего в несколько ватт, мощность, достаточную разве только для накаливания одной осветительной лампочки.

Однако 27 ноября 1923 года французский радиолюбитель Леон Делон, работая на передатчике мощностью в несколько десятков ватт, установил двустороннюю связь с радиолюбителями Америки.

Это событие, опровергавшее, казалось, твердо установленные законы действия радиоволн, вызвало переполох среди ученых. Начались новые исследования, новые опыты, в результате которых коротковолновые радиостанции для дальней связи прочно завоевали свое место. И в конце 1930-х годов уже все дальние радиолинии работали на коротких волнах.

Но каким же путям распространяются радиоволны в эфире?

Если взять, например, звуковые волны, то скорость и направление их зависят от температуры воздуха, плотности и влажности его, скорости и направления ветра, т. е. от погоды.

Природа электромагнитных волн иная, чем звуковых. Скорость радиоволн постоянна; направления же, по которым они распространяются, зависят от состояния «электрической погоды» в эфире. Что это значит?

Мы живем на дне воздушного океана, который тянется ввысь на сотни километров. В нем происходят разнообразные электрические явления.

В обычном состоянии атмосферный воздух не проводит электричества. Под воздействием же катодных, ультрафиолетовых или других лучей газы, из которых состоит воздух, начинают проводить электричество, особенно если эти газы разрежены.

В солнечном свете очень много ультрафиолетовых лучей и электронных потоков. Под их воздействием молекулы воздуха ионизируются, т. е. или теряют один из своих электронов и заряжаются положительно, или же приобретают электронов сверх нормы и в этом случае заряжаются отрицательно. Кроме того, в воздухе появляются свободные электроны. Чем сильнее ионизирован воздушный слой, тем лучше проводит он электричество.

У земной поверхности ионизация воздуха незначительна. С высотой она усиливается и на расстоянии 100 километров от земли достигает некоторого максимального значения. Выше этого слоя ионизация идет на убыль, затем снова начинает возрастать, и на высоте примерно 250 километров ионизация воздуха снова достигает максимальной величины. Эти два слоя сильно ионизированного воздуха известны в науке как слои Кеннеди — Хевисайда, по имени ученых, впервые высказавших предположение об их существовании.

Однако степень ионизации различных слоев воздушной атмосферы не есть нечто постоянное и неизменное. Так как ионизация воздуха зависит от солнечного освещения, то естественно, что в течение суток происходят известные колебания в электрическом состоянии атмосферы, т. е. меняется «электрическая погода». Ночью, например, когда происходит усиленное обратное восстановление нейтральных атомов и молекул, степень ионизации падает, и ионизированные слои воздуха поднимаются выше. Наоборот, днем, особенно летом, они опускаются.

Таким образом, радиоволны совершают свое молниеносное продвижение в слоях воздуха различной степени ионизации. И это в значительной мере определяет их путь.

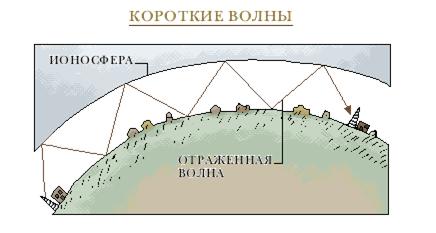

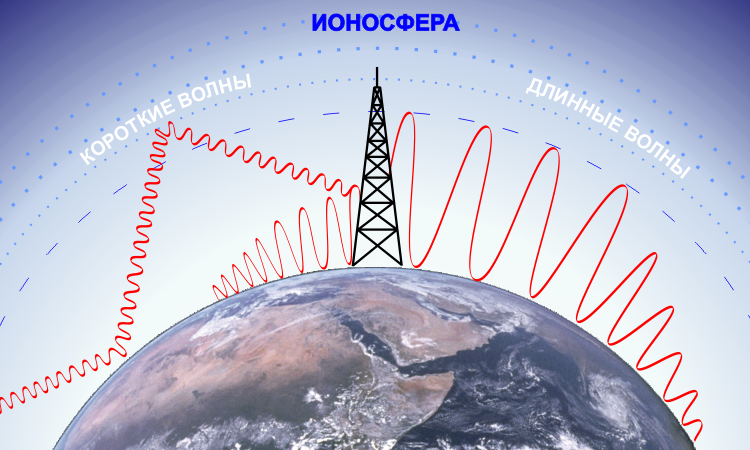

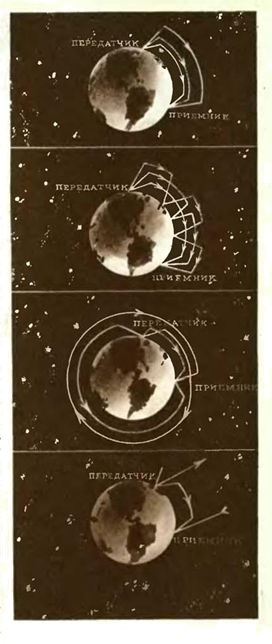

От антенны радиоволны направляются частично вдоль земной поверхности, частично вверх, в пространство. Если бы электрическое состояние атмосферы было однородно, то радиоволны распространялись бы прямолинейно и поэтому уходили бы в межпланетное пространство. Но, как мы видели, атмосфера в электрическом отношении неоднородна. И радиоволны, уходящие в пространство, встречают на своем пути различные ионизированные слои воздуха. При переходе из одного слоя в другой радиоволны, преломляясь, отклоняются от своего прямолинейного пути и возвращаются на землю, так же как, например, преломляются световые волны при переходе из одной среды в другую.

Радиосвязь на длинных волнах отличается сравнительно большим постоянством. Эти радиоволны не проникают в верхние слои атмосферы, а распространяются главным образом вдоль земной поверхности, следуя за ее кривизной. Их путь проводит между землей и нижним слоем Кеннеди — Хевисайда. Пробегая над поверхностью земли, длинные радиоволны теряют часть своей энергии в почве. Поэтому, чем больше расстояние, которое они должны перекрыть, тем большей мощности должна быть радиостанция. Над морем радиоволны распространяются дальше, чем над сушей, так как здесь потери энергии меньше.

Прием длинных волн протекает почти без резких ослаблений, искажений или перерывов.

Несколько иначе ведут себя в пути средние волны (длиной от 3 тысяч до 200 метров), которые применяются особенно широко в радиовещании. От антенны некоторая часть этих волн излучается в пространство под тем или иным углом к земной поверхности, а часть распространяется над поверхностью земли, и радиоантенна улавливает не только поверхностные, но и пространственные волны. При сложении двух волн, прошедших разные расстояния, может произойти либо усиление их общего действия, либо ослабление его. Первое происходит в том случае, когда положительная часть одной волны совпадает с положительной частью другой волны, а следовательно, совпадают и их отрицательные части. Если же, например, положительная часть пространственной волны совпадает целиком с отрицательной частью поверхностной волны, то они взаимно уничтожаются, и радиоприем вообще пропадает.

Ослабление слышимости, т. е. замирание ее, наблюдается обычно вдали от передающих станций, где поверхностная волна вследствие потери энергии в пути уже слаба. Пространственная же волна благодаря тому, что ее путь лежит в верхних ионизированных слоях атмосферы, теряет мало энергии, хотя она и проходит гораздо большее расстояние, чем поверхностная волна.

Замирание приема может продолжаться несколько минут. Затем слышимость снова появляется и возрастает до нормальной величины. Невдалеке от передающих станций замирания приема не наблюдается; здесь прием протекает устойчиво и ровно, изменяясь постепенно лишь в течение суток: днем прием слабее, ночью сильнее.

Для устранения мешающих радиоприему замираний, вызванных совпадением поверхностных и пространственных волн, антенны радиовещательных станций стали строить в последнее время таким образом, чтобы по возможности устранить излучение пространственных волн.

Наиболее сильно электрическое состояние атмосферы сказывается на распространении коротких волн (длиною от 50 до 10 метров). Этот диапазон волн богат самыми разнообразными и удивительными явлениями; многие из них до сих пор полностью еще не изучены.

Чем короче поверхностная волна, тем больше энергии теряет она в почве, поэтому короткие волны, распространяющиеся над поверхностью земли, можно улавливать на расстоянии только нескольких десятков километров от передатчика.

Зато беспредельно далеко распространяются пространственные короткие волны, так как, проходя в верхних, ионизированных слоях воздуха, они теряют мало энергии. По этой причине почти всю энергию, излучаемую коротковолновой радиостанцией, стремятся направить вверх, в пространство. В этом заключается огромное преимущество коротких волн перед длинными, благодаря которому можно строить для дальней радиосвязи станции небольшой мощности.

Другим крупным преимуществом коротких волн является то, что их можно посылать только в одном определенном направлении. Это очень важно для радиотелеграфных линий. В зависимости от угла направления вверх и размеров коротких волн они возвращаются на землю ближе или дальше от передающей станции. Но высота и электрическое состояние ионизированных слоев непрерывно изменяются; тем самым непрерывно меняются и условия распространения пространственных коротких волн. Поэтому в одно время суток они возвращаются на землю в одном месте, в другое время суток — в другом месте. Для поддержания круглосуточной коротковолновой связи между двумя пунктами приходится применять ночью волны одной длины, днем — другой (обычно вдвое короче, чем ночью). На очень длинных радиолиниях пользуются в течение суток даже пятью волнами разной длины, что, конечно, усложняет работу станции.

Недостатком коротковолновой передачи являются частые замирания. Слышимость резко колеблется, иногда совсем пропадает. Любопытно, что в двух или трех точках приема, расположенных друг от друга на расстоянии всего 200—300 метров, замирание передачи наблюдается не в одно и то же время. На крупных приемных радиостанциях ставят в разных точках две или три антенны и присоединяют их к одному приемнику, что значительно улучшает прием.

Другое интересное явление, связанное с распространением коротких волн, заключается в существовании так называемых зон молчания, т. е. таких мест, где коротковолновая передача не принимается вовсе. Они начинаются сравнительно недалеко от передающей станции. Ширина их колеблется от сотен до нескольких тысяч километров, в зависимости от времени суток и длины волны. За пределами этой зоны прием получается громкий и сравнительно регулярный. Наличие зон молчания объясняется тем, что поверхностные волны до них не доходят, а волны пространственные возвращаются на землю за пределами их.

Принимая коротковолновую передачу, можно иной раз наблюдать и такое любопытное явление, как радиоэхо, т. е. многократное повторение одного и того же сигнала. Получается это потому, что короткие волны доходят до приемника разными путями, длины которых значительно отличаются друг от друга. Если интервал между приемом двух одинаковых сигналов составляет 0,001 секунды, это значит, что вторая волна прошла на 300 километров больше первой. Но бывают случаи, когда сигналы запаздывают примерно на 0,1 секунды. Эти сигналы совершили кругосветное путешествие, проделав путь на 25— 30 тысяч километров больше, чем волна основного сигнала.

Особый интерес представляет так называемое дальнее эхо, при котором запоздание повторного сигнала доходит до нескольких секунд. Такие волны прошли путь в сотни тысяч километров. Происхождение дальнего эха пока еще не установлено; можно лишь предположить, что, проникнув сквозь земную атмосферу в межпланетное пространство, радиоволны встретили там какие-то ионизированные слои и от них отразились обратно к земле.

Радиолюбителям широко известны перерывы в коротковолновой связи, повторяющиеся периодически, примерно через 27 суток, когда внезапно прекращается прием всех коротковолновых станций. Такие перерывы продолжаются от нескольких минут до одного часа. Это явление получило название эффекта Делинджера. Оно происходит в периоды образования солнечных пятен и наблюдается в тех случаях, когда короткие волны распространяются по путям, освещенным солнцем. Эффект Делинджера объясняется проникновением в земную атмосферу неизвестного ионизатора.

Ослабляется и совсем пропадает коротковолновой прием при магнитных бурях и сильных северных сияниях. Эти нарушения связи длятся иногда несколько дней. Они сказываются главным образом на волнах, пересекающих арктические области. Когда, например, вследствие магнитной бури прекратилась радиосвязь между Нью-Йорком и Лондоном, которая проходила через северные районы, эту связь пришлось установить через Буэнос-Айрес (Аргентина). Вместо обычного расстояния в 4800 километров радиоволны перекрывали 8 тысяч километров от Нью-Йорка до Буэнос-Айреса и 11 300 километров дальше — до Лондона, т. е. всего почти 20 тыс. километров. И, несмотря на это, обходная связь работала хорошо.

Таковы удивительные свойства коротких волн.

От рентгена к гамма

Граница, на которой рентгеновский диапазон сменяется гамма-излучением, также условна. Обычно ее связывают с энергией квантов, которые испускаются при ядерных реакциях (или наоборот, могут их вызывать). Другой подход связан с тем, что тепловое излучение не принято относить к гамма-диапазону, как бы ни была высока его энергия. Во Вселенной наблюдаются относительно стабильные макроскопические объекты, разогретые до десятков миллионов градусов — это центральные участки аккреционных дисков вокруг нейтронных звезд и черных дыр. А вот объекты с температурой в миллиарды градусов — например, ядра массивных красных гигантов — практически всегда укрыты непрозрачной оболочкой. Впрочем, нередко даже излучение в их недрах называют не мягким гамма-излучением, а сверхжестким рентгеном. Устойчивых образований с температурой выше десятков миллиардов градусов в современной Вселенной неизвестно. Это дает основание считать, что гамма-излучение всегда генерируется нетепловым путем. Основным механизмом является излучение при столкновении заряженных частиц, разогнанных до околосветовых скоростей мощными электромагнитными полями, например, у нейтронных звезд.

Деление гамма-излучения на поддиапазоны носит еще более условный характер. К сверхвысоким энергиям относят гамма-кванты, генерация которых выходит за пределы возможностей современных технологий. Все источники такого излучения связаны исключительно с космосом. Но поскольку технологиям свойственно развиваться, это определение нельзя назвать четким.

Атмосфера защищает нас и от гамма-излучения. В мягком и жестком поддиапазонах она полностью его поглощает. Кванты диапазона сверхвысоких энергий, сталкиваясь с ядрами атомов в атмосфере, порождают каскады частиц, энергия которых постепенно снижается и рассеивается. Однако первые эшелоны частиц в них движутся быстрее скорости света в воздухе. В таких условиях заряженные частицы порождают так называемое тормозное (черенковское) излучение, в чем-то подобное звуковой ударной волне от сверхзвукового самолета. Ультрафиолетовые и видимые кванты тормозного излучения достигают поверхности Земли, где улавливаются специальными телескопами. Можно сказать, что сама атмосфера становится частью телескопа, и это позволяет наблюдать с Земли гамма-излучение сверхвысоких энергий. Это отмечено на плакате красными стрелками.

Еще более энергичные кванты — ультравысоких энергий — порождают настолько мощные каскады частиц, что они пробивают атмосферу насквозь и достигают поверхности Земли. Их называют широкими атмосферными ливнями (ШАЛ) и регистрируют сцинтилляционными датчиками. Частицы ШАЛ наряду с естественной радиоактивностью земных пород могут повреждать биологические молекулы, в частности ДНК, и вызывать мутации в живых организмах. Тем самым они вносят свой вклад в эволюцию жизни на Земле. Но если бы их интенсивность была заметно выше, это могло бы стать серьезным препятствием для жизни. К счастью, чем выше энергия гамма-квантов, тем реже они встречаются. Самые энергичные кванты с энергией около 10 20 эВ приходят примерно раз в сто лет на квадратный километр земной поверхности. Происхождение столь энергичных гамма-квантов пока не вполне ясно. Значительно большей энергией кванты обладать не могут, так как выше некоторого порога они начинают взаимодействовать с реликтовым микроволновым излучением, приводя к рождению заряженных частиц. Иначе говоря, Вселенная непрозрачна для излучения заметно более энергичного, чем 10 21 –10 24 эВ.

Инфракрасное излучение

Отправляясь от видимого света в длинноволновую сторону спектра, мы попадаем в диапазон инфракрасного излучения. Ближнее ИК-излучение физически ничем не отличается от видимого света, за исключением того, что не воспринимается сетчаткой глаза. Его можно регистрировать теми же приборами, в частности, телескопами, что и видимый свет. Человек также ощущает инфракрасное излучение кожей — как тепло. Именно благодаря инфракрасному излучению нам тепло сидеть у костра. Большую часть энергии горения уносит вверх восходящий поток воздуха, на котором мы кипятим воду в котелке, а инфракрасное (и видимое) излучение испускается в стороны молекулами газов, продуктов сгорания и раскаленными частицами угля.

С ростом длины волны атмосфера теряет прозрачность для инфракрасного излучения. Это связано с так называемыми колебательно-вращательными полосами поглощения молекул атмосферных газов. Будучи квантовыми объектами, молекулы не могут вращаться или колебаться произвольным образом, как грузы на пружинке. У каждой молекулы есть свой набор энергий (и, соответственно, частот излучения), которые они могут запасать в форме колебательных и вращательных движений. Однако даже у не самых сложных молекул воздуха набор этих частот столь обширен, что фактически атмосфера поглощает всё излучение в некоторых участках инфракрасного спектра — это так называемые инфракрасные полосы поглощения. Они перемежаются небольшими участками, в которых космическое ИК-излучение достигает поверхности Земли — это так называемые окна прозрачности, которых насчитывается около десятка. Их существование представлено на плакате разрозненными голубыми стрелками в инфракрасном диапазоне. Интересно отметить, что поглощение ИК-излучения почти полностью происходит в нижних слоях атмосферы из-за повышения плотности воздуха у поверхности Земли. Это позволяет вести наблюдения почти во всем инфракрасном диапазоне с аэростатов и высотных самолетов, которые поднимаются в стратосферу.

Деление инфракрасного излучения на поддиапазоны также весьма условно. Граница между ближним и средним инфракрасным излучением проводится примерно в районе абсолютной температуры 300 К, которая характерна для предметов на земной поверхности. Поэтому все они, включая приборы, являются мощными источниками инфракрасного излучения. Чтобы в таких условиях выделить излучение космического источника, аппаратуру приходится охлаждать до температур, близких к абсолютному нулю, и выносить за пределы атмосферы, которая сама интенсивно светит в среднем ИК-диапазоне — именно за счет этого излучения Земля рассеивает в космос энергию, постоянно поступающую от Солнца. Основной тип приемника излучения в этом диапазоне — болометр, то есть, попросту говоря, маленькое черное тело, поглощающее излучение, соединенное со сверхточным термометром.

Дальний инфракрасный диапазон — один из наиболее сложных, как для генерации, так и для регистрации излучения. В последнее время благодаря разработке особых материалов и сверхбыстродействующей электроники с ним научились достаточно эффективно работать. В технике его часто называют терагерцевым излучением. Сейчас активно идет разработка бесконтактных сканеров для определения химического состава объектов на основе генераторов терагерцевого излучения. Они смогут выявлять пластиковую взрывчатку и наркотики на контрольных пунктах в аэропортах.

В астрономии этот диапазон чаще называют субмиллиметровым излучением. Он интересен тем, что в нем (а также в соседнем с ним микроволновом диапазоне) наблюдается реликтовое излучение Вселенной. До уровня моря субмиллиметровое излучение не доходит, но поглощается оно в основном в самых нижних слоях атмосферы. Поэтому в горах Чили и Мексики на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря сейчас строятся крупные субмиллиметровые телескопы — в Мексике 50-метровый, а в Чили массив из 64 телескопов диаметром 12 метров.

Шкала электромагнитных волн

Электромагнитные волны различной частоты пронизывают всё пространство вокруг нас. Сейчас они разделены на диапазоны, границы которых условны и имеют общие частоты. Шкала электромагнитных волн демонстрирует распределение электромагнитных волн на диапазоны.

Рисунок (1). Шкала электромагнитных волн

(1) — радиоволны;

(2) — рентгеновское излучение;

(3) — гамма-излучение.

В зависимости от частоты электромагнитные волны имеют свою скорость распространения, проникающую способность, цветность, видимость, по-разному действуют на живые организмы.

Радиоволны используются для осуществления радиосвязи, радиолокации, телепередач, космической связи.

Инфракрасное (тепловое) излучение — имеет большое значение для жизни человека, животных, растений, которые могут осуществлять свою деятельность только в определённом интервале температур.

Видимое излучение — видимый свет, который даёт возможность ориентироваться живым организмам в пространстве, видеть окружающие предметы, участвует в реакции фотосинтеза зелёных насаждений, обеспечивающей образование кислорода, обязательного для дыхания.

Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение длиной волны в интервале от (10) до (400) нм и частотой от (7,5⋅10^<14>) до (3⋅10^) Гц.

Основной источник УФ-излучения — Солнце. Защитой от ультрафиолета является озоновый слой в атмосфере Земли. В больших дозах вызывает ожог кожи, глаз и раковые заболевания кожи, мутации и старение.

Искусственные источники:

УФ-лампы применяют в процессах:

- обеззараживания инструментов, поверхностей, воды и воздуха;

- лечения гнойных воспалений;

- облучения зубных пломб;

- сушки красок и лаков;

- выявления старения лаковой плёнки в реставрации;

- проверки подлинности денежных купюр и документов.

Рентгеновское излучение — электромагнитное излучение длиной волны в интервале от (10^2) до (10^<-3>) нм и частотой от (2⋅10^) до (6⋅10^) Гц.

Источником рентгеновского излучения являются рентгеновские трубки.

Применение рентгеновского излучения в медицине, в промышленности, в науке:

- рентгенография;

- дозиметрия;

- выявление дефектов в изделиях;

- рентгеноструктурный анализ (химия, биология);

- электронные микроскопы

- рентгенотелевизионные интроскопы в аэропортах;

- криптография.

Большие дозы и частые обследования приводят к серьёзным заболеваниям.

Гамма-излучение образуется при ядерных реакциях, обладает большой проникающей способностью, оказывает губительное действие на человека. Гамма-излучение, поступающее из космоса (ядерные реакции в недрах Солнца и звёзд), поглощается атмосферой Земли, благодаря чему сохраняется жизнь на Земле.

Диапазоны электромагнитного излучения

Электромагнитные волны (описание) Радиоволны.Разделяют как это указано выше на сверхдлинные, длинные, короткие и ультракороткие (в диапазоне длинн волн от многих километров до миллиметра). Ультракороткие радиоволны также принято разделять на метровые, дециметровые, сантиметровые, миллиметровые и микрометровые (субмиллиметровые). Волны с длиной λ < 1 м (ν >300 МГц) принято также называть микроволнами или волнами сверхвысоких частот (СВЧ). Из-за больших значений λ распространение радиоволн можно рассматривать без учёта атомистического строения среды. Исключение составляют только самые короткие радиоволны, примыкающие к инфракрасному участку спектра. В радиодиапазоне слабо сказываются и квантовые свойства излучения, хотя их всё же приходится учитывать, в частности, при описании квантовых генераторов и усилителей сантиметрового и миллиметрового диапазонов, а также молекулярных стандартов частоты и времени, при охлаждении аппаратуры до температур в несколько кельвинов. Радиоволны возникают например при протекании по проводникам переменного тока соответствующей частоты. И наоборот, проходящая в пространстве электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток. Это свойство используется в радиотехнике при конструировании антенн. Инфракрасное излучение. Электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длинной волны λ=0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ порядка 1 — 2 мм). Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:

- коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;

- средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;

- длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;

Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый диапазон электромагнитных волн — терагерцовое излучение. Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения от источника полностью поглощающего и не отражающего электромагнитные волны (или абсолютно черного тела) при относительно невысоких температурах лежит в основном именно в этом диапазоне. Инфракрасное излучение испускают возбуждённые атомы или ионы. Видимое излучение.Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, которые занимают участок спектра с длиной волны приблизительно от 380 (фиолетовый) до 740 нм (красный). Такие волны занимают частотный диапазон от 400 до 790 терагерц (терагерц — 10 12 Гц). Электромагнитное излучение с такими длинами волн также называется видимым светом, или просто светом. Наибольшую чувствительность к свету человеческий глаз имеет в области 555 нм (540 ТГц), в зелёной части спектра. В спектре содержатся не все цвета, которые различает человеческий мозг. Таких оттенков, как розовый или маджента, нет в спектре видимого излучения, они образуются от смешения других цветов. Видимое излучение также попадает в «оптическое окно», область спектра электромагнитного излучения, практически не поглощаемая земной атмосферой. Чистый воздух рассеивает голубой свет несколько сильнее, чем свет с большими длинами волн (в красную сторону спектра), поэтому полуденное небо выглядит голубым. Многие виды животных способны видеть излучение, не видимое человеческому глазу, то есть не входящему в видимый диапазон. Например, пчёлы и многие другие насекомые видят свет в ультрафиолетовом диапазоне, что помогает им находить нектар на цветах. Растения, опыляемые насекомыми, оказываются в более выгодном положении с точки зрения продолжения рода, если они ярки именно в ультрафиолетовом спектре. Птицы также способны видеть ультрафиолетовое излучение (300—400 нм), а некоторые виды имеют даже метки на оперении для привлечения партнёра, видимые только в ультрафиолете. Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 — 10 нм, 7,9×1014 — 3×1016 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380—200 нм) и дальний, или вакуумный (200-10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами. Изображение Солнца в ультрафиолетовом спектре в искусственных цветах. Ионизирующее электромагнитное излучение. К этой группе традиционно относят рентгеновское и гамма-излучение, хотя, строго говоря, ионизировать атомы может и ультрафиолетовое излучение, и даже видимый свет. Границы областей рентгеновского и гамма-излучения могут быть определены лишь весьма условно. Для общей ориентировки можно принять, что энергия рентгеновских квантов лежит в пределах 20 эВ — 0,1 МэВ, а энергия гамма-квантов — больше 0,1 МэВ. В узком смысле гамма-излучение испускается ядром, а рентгеновское — атомной электронной оболочкой при выбивании электрона с низколежащих орбит, хотя эта классификация неприменима к жёсткому излучению, генерируемому без участия атомов и ядер (например, синхротронному или тормозному излучению). Полученная с помощью электромагнитных волн геоинформация воспринимается датчиками (или иными словами, приемниками электромагнитных сигналов) далее обрабатывается на ЭВМ (и иногда вручную) и образует данные дистанционного зондирования земли.

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Длина электромагнитной волны

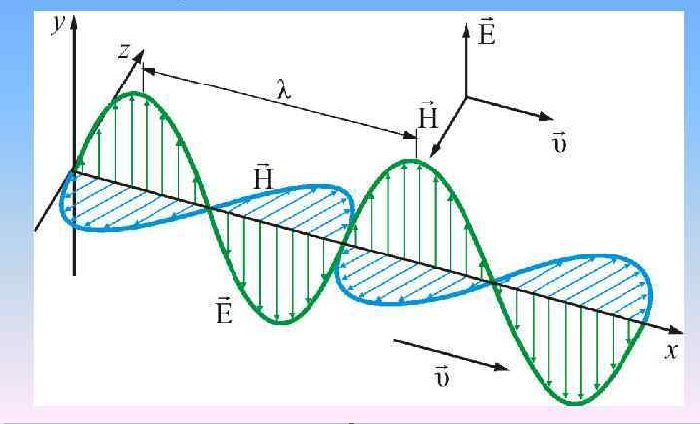

Колеблющийся электрический заряд порождает вокруг себя колебания вихревого магнитного поля. Это поле порождает колебания вихревого электрического поля, которое, в свою очередь опять порождает колеблющееся вихревое магнитное поле. Структура распространяющихся взаимно порождаемых колебаний электрических и магнитных полей – называется электромагнитной волной.

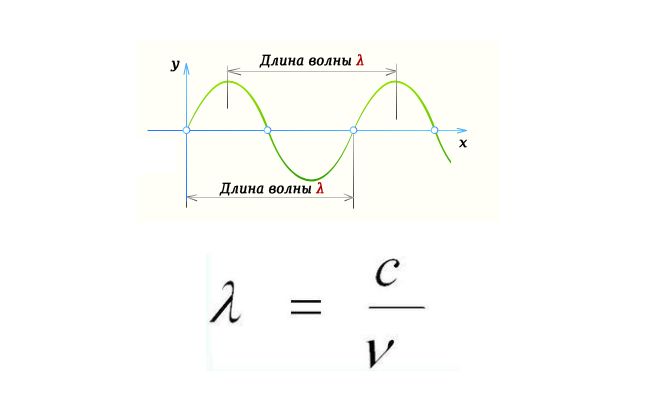

Электромагнитная волна распространяется с постоянной скоростью, равной примерно $3×10^8$ м/с. Учитывая частоту колебаний волны $nu$ можно найти расстояние между двумя одинаковыми значениями вектора индукции поля, длину волны $lambda$:

Шкала электромагнитных волн

Электромагнитные волны различных частот существенно различаются по своим свойствам. Поэтому их можно условно разделить на виды, построив шкалу электромагнитных волн.

Низкочастотные (сверхдлинные) волны ($10^4$ Гц и менее)

Электромагнитные волны такой частоты имеют большую длину волны (порядка километров), они способны огибать препятствия больших размеров, способны проникать в толщу воды и грунта. Но, их сложно генерировать и принимать. Кроме того, низкая частота обуславливает малую информационную емкость таких волн. Поэтому, хотя электрические колебания низких частот находят очень широкое применение в народном хозяйстве, электромагнитные волны этого диапазона используются в основном лишь в научных исследованиях Земли.

Радиоволны (^4$ Гц – ^$ Гц)

Электромагнитные волны этого диапазона имеют длину от сантиметров до километра, достаточно легко генерируются и принимаются. При этом, радиоволны частотой менее 3 МГц достаточно хорошо огибают кривизну Земли, способны проходить сквозь не слишком толстые непроводящие преграды и распространяются на несколько сотен километров, а радиоволны частотой до 30МГц – дополнительно способны отражаться от верхних слоев атмосферы, и полностью огибать Землю. Поэтому радиоволны этих диапазонов очень широко используются для связи.

Радиоволны частотами свыше 1 ГГц очень слабо проходят сквозь препятствия, отражаясь от них. Поэтому радиоволны такой частоты используются в радиолокации.

Световое излучение ($10^$ Гц – $10^$ Гц)

Электромагнитные волны данного диапазона имеют длину волны от единиц до тысяч нанометров и включают себя инфракрасное излучение нагретых тел, видимый свет и ультрафиолетовое излучение. Такие волны генерируются нагретыми предметами, чем больше температура – тем больше частота излучения.

Видимый свет в этом диапазоне занимает узкую полосу $3.5×10^$ Гц – $7.5×10^$ Гц. Прозрачность атмосферы Земли для данного диапазона обуславливает огромное значение зрения для живых существ.

Рентгеновское излучение ($10^$ Гц – $10^$ Гц)

Для генерации излучения таких частот необходимы либо очень высокие температуры, либо возбуждение атомов вещества потоком частиц (так происходит в катодных трубках), поскольку длина волны сравнима с размерами атомов. Это излучение обладает высокой проникающей способностью сквозь непроводящие вещества, что дает возможность широкого использования его в медицине и дефектоскопии.

Гамма-излучение ($10^$ Гц и выше)

Излучение таких высоких частот генерируют ядра атомов при ядерных реакциях, длина волны здесь сравнима с размером атомных ядер. Также гамма-излучение является основной составляющей космических лучей, в которых оно имеет наиболее высокие частоты (и наиболее высокие энергии). Поэтому гамма-излучение играет большую роль при космических исследованиях. Кроме того, поскольку гамма-лучи оказывают разрушительное влияние на живую ткань, они находят применение в лечении онкологических заболеваний.

Резюмируя все сказанное, можно построить таблицу шкалы электромагнитных волн: