Защитное экранирование предназначено для ослабления физических полей электрической, магнитной и электромагнитной природы. Защитные экраны позволяют значительно уменьшить проникновение или полностью исключить воздействие электромагнитных полей на конструктивные элементы оборудования, электронную аппаратуру, измерительные приборы, кабели, помещения и здания энергетических объектов. Также, благодаря эффективному экранированию электрических и электронных технических средств можно подавить любые электромагнитные помехи, исходящие из них в сеть или в окружающее пространство.

Файлы: 1 файл

Защитное экранирование предназначено для ослабления физических полей электрической, магнитной и электромагнитной природы. Защитные экраны позволяют значительно уменьшить проникновение или полностью исключить воздействие электромагнитных полей на конструктивные элементы оборудования, электронную аппаратуру, измерительные приборы, кабели, помещения и здания энергетических объектов. Также, благодаря эффективному экранированию электрических и электронных технических средств можно подавить любые электромагнитные помехи, исходящие из них в сеть или в окружающее пространство.

По классической схеме защитный экран размещается между источником помехи и объектом, предназначенным для экранирования. Благодаря экранированию снижаются значения напряженности электромагнитного поля: от Е0 и Н0 непосредственно перед экраном до E1 и H1 за ним (См. Рис.1). Физическая сущность защитного экранирования объясняется созданием на поверхности экрана заряда или индуцированного тока, которые являются источниками полей, противодействующих существующим электромагнитным полям. Что эквивалентно увеличению расстояния между источником и приёмником помехи. На эффективность защитного экранирования влияют следующие факторы:

- Частота поля.

- Электропроводимость материала, из которого изготовлен экран.

- Магнитная проницаемость материала защитного экрана.

- Месторасположение и размеры экрана.

В дальнейшем при проведении расчётов будем исходить из положения, что экранирование осуществляется за счёт следующих факторов:

- Поглощение материалом экрана энергии электрического и магнитного поля (коэффициент затухания aSА).

- Отражение материалом экрана падающей электромагнитной волны (коэффициент затухания aSR).

Рис. 1. Экранирование токовых контуров для защиты от воздействия электрических и магнитных полей, расположенных вне контура:

а – принципиальная схема расположения токовых контуров и защитного экрана S;

б – условная граница между условиями для ближнего и дальнего поля.

Результатирующий коэффициент затухания (дБ) можно вычислить по формулам:

Общий коэффициент затухания состоит из двух компонентов:

В вышеприведённых расчётах не учитываются многочисленные отражения от экрана и стен помещения. Для определения существенных взаимосвязей между расчётными коэффициентами затухания, свойствами магнитного поля, геометрическими размерами и характеристиками материала экрана следует использовать полное сопротивление. В зависимости от расстояния Х между приёмником помехи и её источником (Рис. 1 а) и частоты f в каждой из областей (Рис. 1 б), для нахождения коэффициентов затухания aSА и aSR можно применять следующие выражения:

для магнитного поля в ближней зоне

для электрического поля в ближней зоне

для электрического поля в дальней зоне

коэффициент поглощения для каждой зоны равен

где и – относительная магнитная проницаемость материала и его электропроводность, тождественная коэффициенту электропроводности меди ( = 5,8 •107 См/м);

fб = 1 Гц – базовая частота;

d – толщина защитного экрана, отнесенная к d6 = 1 мм; хб = 1 м.

Выражения, находящиеся в квадратных скобках формул (1.4) …(1.7), связывают между собой свойства материала и толщину экрана с коэффициентом затухания. При f = 1 Гц ординаты функций (1.4) …(1.7) можно определить по выражениям для нахождения аSR и аSA. Зависимость между общим коэффициентом aS и частотой, при воздействии магнитного поля в ближней зоне, продемонстрирована на Рис.2. Данную зависимость можно найти при помощи суммирования значений aSR и aSА в соответствии с формулой (1.3). Зависимости aSА, aSR и aS от частоты для дальней зоны и для ближней зоны, определяемые по выражениям (1.6) и (1.7), представлены на Рис. 3. Необходимо отметить, что снижение коэффициента aSR для ближней зоны составляет 30 дБ (при увеличении частоты в 10 раз).

Ориентировочная эффективность защитных экранов может оцениваться в следующем порядке:

Следует помнить, что эффективность экранирования энергообъектов связана с состоянием стенки экрана. Наличие различных дефектов (трещины, раковины, неоднородности и пр.) или технологических отверстий (проёмы для ввода кабелей и проводов, отверстия для вентиляции и обслуживания) снижает защитные свойства экрана. Кроме того, внутри экранированных устройств и помещений могут возникать резонансные эффекты (практически любой корпус прибора с токопроводящими стенками в первом приближении можно рассматривать в качестве объёмного резонатора).

Рис. 2. Принципиальная схема, отражающая зависимости коэффициентов (1), (2) и (3) от частоты магнитного поля (f) в пределах ближней зоны

Рис. 3. Принципиальная схема, отражающая зависимости между коэффициентами затухания и частотой электромагнитного поля в пределах дальней зоны и для электрического поля в пределах ближней зоны:

1 – .

2 – .

3 – для электромагнитного поля в пределах дальней зоны (1.6).

4 – для электрического поля в пределах ближней зоны (1.5).

В настоящее время используются различные материалы и устройства для экранирования, поставляемые в виде пластин, лент, оплёток и в других формах:

- Медные и стальные листы для изготовления прочных экранированных корпусов, для покрытия потолков и стен помещений. Крепятся болтами или привариваются к конструктивным строительным элементам.

- Тонкая металлическая фольга из мягкомагнитных сплавов, обладающих повышенной магнитной проницаемостью. Применяется для изготовления опытных образцов и серийной аппаратуры.

- Экранирование кабелей металлической лентой и металлической оплёткой.

- Плетёные металлические шланги для эффективного экранирования кабельных жгутов и кабелей.

- Сотовые металлические структуры для создания экранирующих элементов с высоким пропусканием воздушных потоков.

- Сетки из тонкой проволоки, прозрачная проводящая фольга и стёкла с металлическим напылением для комплексного высокочастотного экранирования окон.

- Тонкослойные серебряные, медные и никелевые покрытия, наносимые на корпусные детали из пластика и пластмасс.

- Пластмассовые материалы с включением проводящих элементов (нити из углерода) или добавок (металлические порошки), предназначенные для производства экранированных корпусов.

- Материалы для высокочастотной экранирующей спецодежды, содержащие вплетенные волокна из нержавеющих сталей (в частотном диапазоне 100 кГц … 40 ГГЦ коэффициент затухания может доходить до 30 дБ).

Чтобы обеспечить высокие экранирующие свойства корпусов оборудования и технологических помещений выполняется уплотнение стыков, проёмов, щелей и других мест, через которые может пройти высокочастотное излучение. Качественные уплотнения гарантируют непрерывность вихревых токов от электромагнитных полей. Для изготовления уплотняющих элементов применяются высокотехнологичные материалы, которые обладают такими свойствами, как:

- Отличная проводимость.

- Хорошая формуемость.

- Устойчивость к воздействию магнитных и электрических полей.

- Низкое контактное сопротивление с металлическими частями конструкций.

Чаще всего используются следующие виды уплотняющих изделий:

- Электропроводимые эластомеры на основе силанового каучука, поставляемые в виде пластин, трубок и кольцевых шнуров. В качестве материала для наполнителей применяется технический углерод, никелевый или серебряный порошок, посеребренная алюминиевая мелкодисперсная пудра.

- Металлические плетёные прокладки круглой и прямоугольной формы.

- Пластины на основе силиконового каучука, внутри которых находятся металлические нити с перпендикулярным расположением к поверхности.

- Проволочные оплётки, армированные эластомером.

- Токопроводящие технологические добавки, изготовленные из переработанной пластмассы и клея.

- Уплотнительные пружинящие устройства (бериллиевая бронза) для надёжного уплотнения дверей и входных групп.

Металлические корпуса электронных приборов и аппаратуры создают некоторую защиту от внешних помех электромагнитной природы. Однако наличие локальных неоднородностей в защитной оболочке (швы, отверстия и др.) неизбежно снижает экранирующий эффект. Поэтому, для обеспечения условий электромагнитной совместимости следует устранить все существенные недостатки в конструкции технических средств. Для этого применяют непрерывное гальваническое соединение стенок с использованием уплотнений в виде плетенных металлических прокладок. Контактные поверхности приборных шкафов обладают непрерывными коррозионно-стойкими свойствами. Прижатие дверей осуществляется с помощью пружинных контактов из особой бериллиевой бронзы. Благодаря специальной системе по всему периметру обеспечивается одинаковая сила прижатия пружин. Для отвода из шкафов лишнего тепла предусмотрены специальные отверстия или жалюзи в стенках. Для электрического соединения со всеми внешними техническими устройствами используются только разъёмы. При грамотном экранировании обеспечивается коэффициент затухания от 40 до 100 дБ в частотном диапазоне 30 … 1 000 МГц. Полноценное экранирование электронных приборов, имеющих пластмассовые корпусные детали (персональные компьютеры, экраны, мониторы, устройства для радиосвязи, контрольно-измерительные приборы и др.), обеспечивается за счёт металлизации поверхности корпусных элементов или включением металлических нитей в связующий материал. Создание условий для электромагнитной совместимости технических средств и оборудования, отсутствие электромагнитных помех при проведении испытаний (измерений) приборов и аппаратуры, обеспечение надёжности данных при их передаче и хранении – в этих и в других случаях требуется комплексное электромагнитное экранирование помещений и зданий. Чаще всего защитное экранирование применяется для следующих объектов:

- Испытательных лабораторий и помещений, где проверяются технические средства для измерений и связи, устройства для автоматизации, оборудование с высоким рабочим напряжением.

- Измерительных помещений, предназначенных для метрологических служб и проведения научных исследований.

- Информационно-вычислительных центров на предприятиях, в организациях и учреждениях.

- Диагностических и терапевтических кабинетов в медицинских учреждениях.

При использовании экранирующих средств в вычислительных центрах обеспечивается как обычная защита электронно-вычислительной техники от воздействия электромагнитных помех, так и защита от промышленного шпионажа и утечек конфиденциальной (секретной) информации. В техническом плане экранирование помещений заключается в создании однородной проводящей оболочки, которая будет эффективно отражать электромагнитное излучение. Современные технические средства для экранирования помещений изготавливаются по модульному принципу.

Для создания полноценной защиты предназначены следующие элементы:

- Модули для стен и потолков с экранирующим эффектом (стальные листы, фольга из меди или стали для болтовых и сварных соединений).

- Электрические фильтры для системы электропитания, управления и передачи данных, препятствующие распространению в сети электромагнитных помех.

- Внешнее и внутреннее остекление из прозрачных материалов с превосходными демпфирующими свойствами.

- Входные и внутренние двери, тамбуры и ворота, обладающие высокочастотным уплотнением.

- Фильтрующие сотовые элементы с высокими экранирующими свойствами для воздушных каналов и систем кондиционирования воздуха.

При соблюдении правил экранирования помещений можно обеспечить отличный коэффициент затухания электромагнитных помех, достигающий порядка 80 …100 дБ в гигагерцовом частотном диапазоне. В соответствии с требованиями стандартов безопасности (прежде всего, защита персонала энергообъектов от напряжения прикосновения) корпусные элементы и защитные экраны заземляются в строго установленных точках.

Для уменьшения воздействий высокочастотных помех на кабели и провода, для снижения электромагнитных излучений от кабелей и проводов, а также для обеспечения развязки проводов с высокой чувствительностью к помехам и содержащих помехи (при близком расположении) используются экраны для кабелей.

Защита от внешних магнитных полей

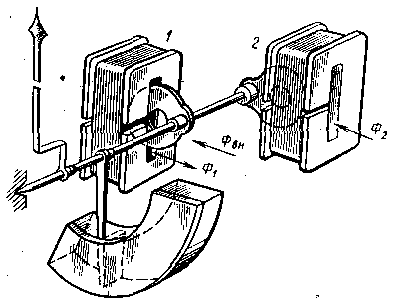

Для ослабления влияния внешних магнитных полей в электромагнитных приборах применяют стальные экраны или астатирование. Принцип действия и устройство астатического прибора можно пояснить из рис.6, где показаны две неподвижные катушки 1 и 2 с двумя сердечниками, закрепленными на общей оси и создающими согласованные моменты (Мвр1 + Мвр2 = Мвр). Рис. 6 Катушки включены последовательно так, что их рабочие магнитные поляФ1 и Ф2 направлены в противоположные стороны. Постороннее внешнее магнитное поле Фвн ослабляет магнитный поток Ф1, но усиливает поток Ф2. в результате общий вращающий момент Мвр остается неизменным и зависит только от величины тока катушки.

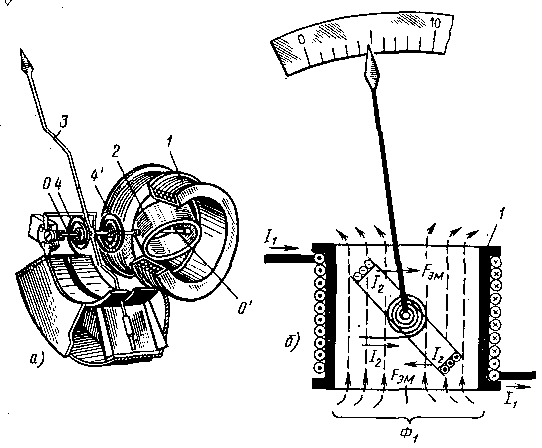

Электродинамические приборы (рис.7а) имеют две катушки. Неподвижную катушку 1 выполняют из двух половинок, между которыми находится ось ОО с укрепленной на ней подвижной катушкой 2. На оси ОО укреплены указательная стрелка 3 и две спиральные пружинки 4 и 4, через которые подводится ток к обмотке 2. Эти же пружинки создают противодействующий момент Мпр = K2, пропорциональный углу закручивания . Принцип действия прибора (рис. 7б) основан на взаимодействии двух катушек. В магнитном поле двух катушек с постоянными токами I1 и I2 запасается энергия  (8) где Wм – энергия магнитного поля; L1 и L2 – индуктивности катушек; М12 – их взаимная индуктивность.

(8) где Wм – энергия магнитного поля; L1 и L2 – индуктивности катушек; М12 – их взаимная индуктивность.  Рис. 7 Взаимодействие двух токов (их магнитных полей) вызывает вращающий момент, стремящийся повернуть подвижную катушку в положение, при котором энергия магнитного поля обеих катушек будет наибольшей. Этот момент (см. формулу 5) равен:

Рис. 7 Взаимодействие двух токов (их магнитных полей) вызывает вращающий момент, стремящийся повернуть подвижную катушку в положение, при котором энергия магнитного поля обеих катушек будет наибольшей. Этот момент (см. формулу 5) равен:  (9) т.к. индуктивности L1 и L2 от поворота не зависят, и, следовательно, dL1 = = dL2 = 0. Из равенства (9) следует, что вращающий момент зависит от токов I1 и I2 и от положения подвижной катушки относительно неподвижной (). Величина производной

(9) т.к. индуктивности L1 и L2 от поворота не зависят, и, следовательно, dL1 = = dL2 = 0. Из равенства (9) следует, что вращающий момент зависит от токов I1 и I2 и от положения подвижной катушки относительно неподвижной (). Величина производной  определяется формой катушек и их взаимным расположением. Приняв в первом приближении

определяется формой катушек и их взаимным расположением. Приняв в первом приближении  постоянным, получим выражение для вращающего момента:

постоянным, получим выражение для вращающего момента:  (10) зависящего от произведения токов в катушках. Вращающий момент Мвр вызывает поворот подвижной части на угол , при котором он уравновешивается противодействующим моментом пружин: Мпр = Мвр, то есть K2 = K1I1I2, откуда

(10) зависящего от произведения токов в катушках. Вращающий момент Мвр вызывает поворот подвижной части на угол , при котором он уравновешивается противодействующим моментом пружин: Мпр = Мвр, то есть K2 = K1I1I2, откуда  (11) Таким образом, угол отклонения стрелки прибора пропорционален произведению токов в катушках. Если по катушкам протекают переменные токи i1 и i2, то мгновенное значение вращающего момента M =K1i1i2, а средний момент

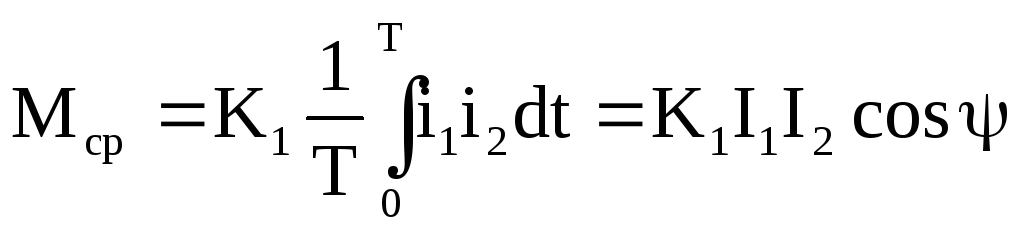

(11) Таким образом, угол отклонения стрелки прибора пропорционален произведению токов в катушках. Если по катушкам протекают переменные токи i1 и i2, то мгновенное значение вращающего момента M =K1i1i2, а средний момент  (12) Если токи синусоидальны и сдвинуты по фазе на угол , то есть i1 = Im1sint и i2 = Im2sin(t – ), то, выполнив подстановки, получим:

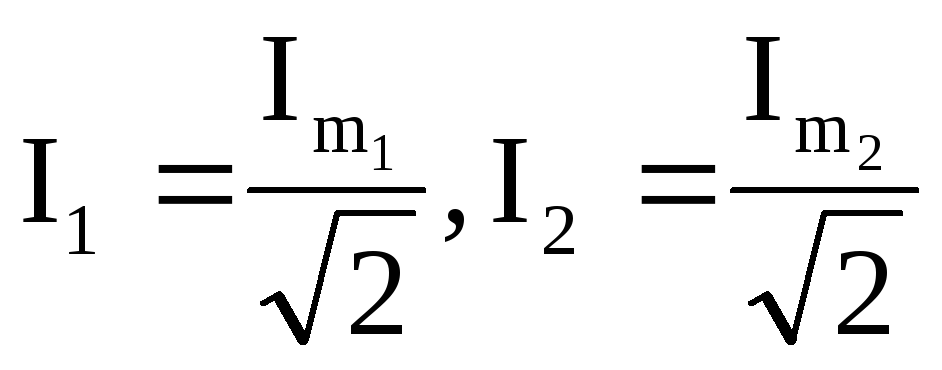

(12) Если токи синусоидальны и сдвинуты по фазе на угол , то есть i1 = Im1sint и i2 = Im2sin(t – ), то, выполнив подстановки, получим:  (13) , где

(13) , где  действующие значения синусоидальных токов катушек. Положение равновесия подвижной части измерительного механизма определяется равенством Мср = Мпр, откуда

действующие значения синусоидальных токов катушек. Положение равновесия подвижной части измерительного механизма определяется равенством Мср = Мпр, откуда  (14) . Следовательно, при синусоидальном переменном токе вращающий момент Мвр = Мср, и угол отклонения стрелки зависит от произведения действующих значений токов в катушках и косинуса угла сдвига фаз между этими токами. В зависимости от способа включения катушек электродинамический прибор может быть использован как амперметр, вольтметр, ваттметр или фазометр.

(14) . Следовательно, при синусоидальном переменном токе вращающий момент Мвр = Мср, и угол отклонения стрелки зависит от произведения действующих значений токов в катушках и косинуса угла сдвига фаз между этими токами. В зависимости от способа включения катушек электродинамический прибор может быть использован как амперметр, вольтметр, ваттметр или фазометр.

Привести известные способы защиты электромагнитного измерительного механизма от воздействия внешних магнитных полей

Ответ: Для защиты от внешних магнитных полей применяются в основном 2 способа:

– ферромагнитное экранирование;

– конструкцию измерительного механизма изготавливают астатической.

При ферромагнитном экранировании измерительный механизм помещается внутрь замкнутой оболочки из ферромагнитного материала с большой магнитной проницаемостью (чаще всего из пермаллоя). Действие экрана состоит в том, что магнитные линии внешнего поля, стремясь пройти по пути с наименьшим магнитным сопротивлением, замыкаются внутри стенок экрана, не проникая во внутреннюю область. Для улучшения магнитной защиты иногда применяются экраны из двух или нескольких оболочек.

В астатическом измерительном механизме число катушек удваивается. На оси подвижной части укреплены два одинаковых сердечника, каждый из которых размещается в магнитном поле одной из катушек, соединенных между собой последовательно. Обмотки намотаны так, что магнитные поля катушек направлены навстречу друг другу. При этом подвижная часть механизма находится под действием суммы двух моментов, каждый из которых создается одним из сердечников и действующей на него катушкой. Если такой измерительный механизм попадает в равномерное внешнее 36 магнитное поле, то один из моментов, для которого направления собственного и внешнего полей совпадают, увеличивается, а второй – соответственно уменьшается. Суммарный момент, а следовательно, и показания прибора при этом не изменятся.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Найдите 2 минуты и прочитайте про:

Требования ПТЭ к расстоянию между осями смежных путей на перегонах и на станциях Расстояние между осями путей (междупутье) на перегонах двухпутных линий на прямых участках должно быть не менее 4100 мм (Рис.

Индекс эффективности гигиены полости рта (РНР) Для количественной оценки зубного налета окрашивают 6 зубов: 16.

Понятие досуг. Виды и формы досуговых мероприятий Досуг — как социальное явление восходит своими истоками к периоду каменного века когда большинство праздников не отмечалось.

Методы и способы дезинфекции Стерилизация и дезинфекция Дезинфекция — мероприятия, направленные на уничтожение возбудителя инфекционных заболеваний во внешней.

Принципы юридической ответственности. Для более полного уяснения сущности юридической ответственности важно определить принципы, на которых она базируется.

§ 97. Электромагнитные приборы

Принцип работы приборов этой системы основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого катушкой 1 со стальным сердечником 3, помещенным в поле этой катушки. Электромагнитный измерительный механизм выполняют с плоской (рис. 324, а) или круглой (рис. 324,б) катушкой.

Рис. 324. Устройство электромагнитных измерительных механизмов с плоской (а) и круглой (б) катушками

В приборах с плоской катушкой сердечник установлен на оси, несущей стрелку. При прохождении тока по катушке 1 сердечник 3 будет намагничиваться и втягиваться в катушку, поворачивая ось и стрелку. Повороту оси препятствует спиральная пружина 2. Когда усилие, создаваемое пружиной, уравновесит усилие, созданное катушкой, подвижная система прибора остановится и стрелка зафиксирует на шкале определенный ток.

Вращающий момент, воздействующий на подвижную часть прибора, пропорционален силе притяжения F электромагнита, под действием которой сердечник втягивается в катушку. Сила притяжения F, как было показано в § 93, пропорциональна квадрату индукции в, создаваемой магнитным полем катушки; следовательно, она пропорциональна квадрату тока I в катушке. Поэтому вращающий момент

где c1 — постоянная величина, зависящая от конструктивных параметров прибора (числа витков и размеров катушки, материала и формы сердечника) и положения сердечника относительно катушки.

При втягивании сердечника в катушку вращающий момент М изменяется пропорционально I 2 .

Под действием момента М подвижная часть прибора будет поворачиваться до тех пор, пока этот момент не будет уравновешен противодействующим моментом Mпр = c2α, созданным пружинами или растяжками. В момент равновесия М = Mпр, откуда

α= (c1/c2) I 2 = kI 2 (97)

где к — постоянная величина.

Следовательно, в приборах с электромагнитным измерительным механизмом угол поворота а подвижной части и стрелки пропорционален квадрату тока, проходящего по катушке. Поэтому такой прибор имеет неравномерную (квадратичную) шкалу. Для сглаживания этой неравномерности сердечнику придается особая лепестко-образная форма, вследствие чего форма магнитного поля и усилие, создаваемое катушкой, изменяются по мере втягивания сердечника.

Устранение колебаний подвижной системы прибора при переходе стрелки из одного положения в другое осуществляется демпфером 5.

В приборах с круглой катушкой подвижная система поворачивается в результате взаимодействия двух стальных намагничивающихся пластинок 3, расположенных внутри катушки 1. Одна из них укреплена на оси прибора, а другая — на внутренней поверхности каркаса катушки.

При прохождении тока по катушке пластины намагничиваются, и их одноименные полюсы оказываются расположенными друг против друга. Между ними возникают силы отталкивания и создается вращающий момент, поворачивающий ось со стрелкой 4.

Применение.

Электромагнитные приборы используют, главным образом, для измерения тока и напряжения в промышленных установках переменного тока. При периодическом изменении тока, проходящего через прибор, усилие, создаваемое его катушкой, не будет изменяться по направлению, так как оно пропорционально квадрату тока.

Угол отклонения стрелки определяется некоторым средним усилием F, значение которого пропорционально среднему квадратичному значению тока или напряжения. Следовательно, электромагнитные приборы в цепях переменного тока измеряют действующие значения тока или напряжения.

Катушка при измерениях может быть включена в электрическую цепь последовательно или параллельно двум точкам, между которыми действует некоторое напряжение. В первом случае прибор будет работать в качестве амперметра, во втором — в качестве вольтметра.

Достоинством приборов электромагнитной системы являются простота и надежность конструкции, невысокая стоимость, стойкость к перегрузкам и пригодность для измерений в цепях переменного и постоянного тока. К недостаткам относятся невысокая точность, малая чувствительность, неравномерность шкалы и зависимость показаний от внешних магнитных полей и частоты переменного тока.

Астатические приборы.

Катушки электромагнитных приборов создают относительно слабое магнитное поле, так как силовые линии этого поля проходят в основном по воздуху. Поэтому такие приборы весьма чувствительны к влиянию внешних магнитных полей. Для защиты от этих влияний электромагнитные приборы окружают стальными экранами или выполняют астатическими.

В астатическом приборе имеются две плоские катушки 1 и два сердечника 2, расположенные на общей оси (рис. 325).

Рис. 325. Устройство астатического измерительного механизма

Обмотки катушек включают так, чтобы направления их магнитных потоков Ф1 и Ф2 были противоположны. Вращающие моменты действуют на подвижную систему прибора в одинаковом направлении. Поэтому внешний магнитный поток Фвн будет усиливать поле одной катушки и ослаблять поле другой; создаваемый же ими суммарный вращающий момент будет оставаться неизменным.

Защита от постоянных электрических и магнитных полей

Источником электрических полей промышленной частоты являются токоведущие части действующих электроустановок (линии электропередачи, индукторы, конденсаторы термических установок, фидерные линии, генераторы, трансформаторы, электромагниты, соленоиды, импульсные установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и металлокерамические магниты и др.).

Длительное воздействие электрического поля на организм человека может вызвать нарушение функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Это выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и пульса.

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие устройства — составная часть электрической установки, предназначенная для защиты персонала в открытых распределительных устройствах и на воздушных линиях электропередачи.

Экранирующее устройство необходимо при осмотре оборудования и при оперативном переключении, наблюдении за производством работ. Конструктивно экранирующие устройства оформляются в виде козырьков, навесов или перегородок из металлических канатов, прутков, сеток.

Переносные экраны также используются при работах по обслуживанию электроустановок в виде съемных козырьков, навесов, перегородок, палаток и щитов.

Экранирующие устройства должны иметь антикоррозионное покрытие и быть заземлены.

Источниками электромагнитных полей радиочастот являются:

- o в диапазоне 60 кГц — 3 МГц — неэкранированные элементы оборудования для индукционной обработки металла (закалка, отжиг, плавка, пайка, сварка и т.д.) и других материалов, а также оборудования и приборов, применяемых в радиосвязи и радиовещании;

- o в диапазоне 3 МГц — 300 МГц — неэкранированные элементы оборудования и приборов, применяемых в радиосвязи, радиовещании, телевидении, медицине, а также оборудования для нагрева диэлектриков (сварка пластикатов, нагрев пластмасс, склейка деревянных изделий и др.);

- o в диапазоне 300 МГц — 300 ГГц — неэкранированные элементы оборудования и приборов, применяемых в радиолокации, радиоастрономии, радиоспектроскопии, физиотерапии и т.п. Длительное воздействие радиоволн на различные системы организма человека по последствиям имеют многообразные проявления.

Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов являются отклонения от нормального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека. Субъективные ощущения облучаемого персонала — частая головная боль, сонливость или общая бессонница, утомляемость, слабость, повышенная потливость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др.

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных волн производится систематический контроль фактических нормируемых параметров на рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала. Контроль осуществляется измерением напряженности электрического и магнитного полей, а также измерением плотности потока энергии по утвержденным методикам.

Защита персонала от воздействия радиоволн применяется при всех видах работ, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм. Эта защита осуществляется следующими способами и средствами:

- o применением согласованных нагрузок и поглотителей мощности, снижающих напряженность и плотность потока энергии электромагнитных волн;

- o экранированием рабочего места и источника излучения;

- o рациональным размещением оборудования в рабочем помещении;

- o подбором рациональных режимов работы оборудования и режима труда персонала;

- o применением средств предупредительной защиты. Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных излучений является экранирование источников излучения и рабочего места с помощью экранов, поглощающих или отражающих электромагнитную энергию. Отражающие экраны используют в основном для защиты от паразитных излучений — утечки из цепей в линиях передачи сверхвысокочастотных (СВЧ) волн, из катодных выводов магнетронов и др. В остальных случаях, как правило, применяются поглощающие экраны.

Для изготовления отражающих экранов используются материалы с высокой электропроводностью, например металлы (в виде сплошных стенок) или хлопчатобумажные ткани с металлической основой. Сплошные металлические экраны наиболее эффективны и уже при толщине 0,01 мм обеспечивают ослабление электромагнитного поля примерно на 50 дБ (в 100 000 раз).

Для изготовления поглощающих экранов применяются материалы с плохой электропроводностью. Поглощающие экраны изготавливаются в виде прессованных листов резины специального состава с коническими сплошными или полыми шипами, а также в виде пластин из пористой резины, наполненной карбонильным железом, с впрессованной металлической сеткой. Эти материалы приклеиваются на каркас или на поверхность излучающего оборудования.

Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем и их логометры

Статья: Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем и их логометры

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

pdf Конспект лекции по дисциплине «Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем и их логометры», pdf

Загружаем конспект в формате pdf

Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word

pdf Конспект лекции по дисциплине «Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем и их логометры» pdf Скачать

doc Конспект лекции по дисциплине «Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем и их логометры», Word формат

РАЗДЕЛ 2. АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЛЕКЦИЯ 3 Приборы магнитоэлектрической, электромаг- нитной систем и их логометры План лекции: 3.1 Приборы и логометры магнитоэлектрической системы 3.2 Приборы и логометры электромагнитной системы 3.3 Приборы электродинамической и ферродинамической систем и их логометры 3.1 Приборы и логометры магнитоэлектрической системы Основной составной частью магнитоэлектрических приборов (МЭП) является измерительный механизм (преобразователь), в котором вращающий момент создается в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и проводника с током, выполняемого в виде рамки-катушки, по которой протекает измеряемый ток. Момент успокоения, создается магнитоиндукционным путем за счет взаимодействия токов, наводимых в каркасе подвижной рамки и в цепи самой рамки, с полем постоянного магнита (рис. 3.1). . Рис.3.1 Схема устройства магнитоэлектрического прибора: 1 — постоянный магнит; 2 — магнитопровод; 3 — полюсные наконечники; 4 — подвижная рамка; 5 — сердечник; 6 — магнитный шунт для регулировки чувствительности прибора; 7 — растяжки; 8 — опоры; 9 — стрелка-указатель Вращающий момент в МЭП возникает в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля, создаваемого обмоткой рамкой. М вр Wе Ф, I , (3.1) где Ф – потокосцепление подвижной рамки. Ф Вs , (3.2) где В- магнитная индукция; s – площадь рамки, 2πrl; α – угол поворота. Ток, протекающий по обмотке рамки, взаимодействуя с постоянным магнитным полем, создает вращающий момент M вр B swI , (3.3) где B − индукция магнитного поля в зазоре; s − площадь обмотки рамки; w − число витков обмотки рамки. Вращающему моменту противодействует момент, создаваемый пружинкой или растяжкой, который в пределах упругих деформаций этих элементов линейно зависит от угла поворота рамки : При равенстве M вр M пр M пр W . уравнение преобразования будет иметь вид BswI W , (3.4) отсюда BSw I. (3.5) W Из этого выражения видно что, отклонение подвижной части линейно растет с увеличением тока I, т.е. шкала равномерна. При изменении направления тока в обмотке рамки меняется направление отклонение подвижной части, поэтому при включении приборов магнитоэлектрической системы необходимо соблюдать полярность. Из выражения (3.5) и определения понятия чувствительности следует, что для магнитоэлектрических измерительных механизмов она будет определяться как Bsw (3.6) S . W Из уравнения (3.6) видно, что чувствительность не зависит от угла отклонения и постоянна по всей шкале, поэтому приборы этой системы имеют равномерную шкалу, что позволяет выпускать их комбинированными и многопредельными. Успокоение подвижной части приборов – магнитоиндукционное. Приборы МЭП используются в амперметрах, вольтметрах, гальванометрах, а также в омметрах, где вращающий и противодействующий моменты создаются электрическим путем. В амперметрах измерительный механизм включается в измерительную цепь непосредственно или с помощью шунта, который подсоединяется параллельно. Они выполняются для измерения малых токов: микро- и миллиамперметры на номинальный ток 30—50 мА. С точки зрения применения амперметры и вольтметры выпускают переносными и щитовыми. Переносные приборы делают высокоточными (классов 0,1– 0,5), многопредельными и комбинированными. Щитовые приборы выпускают однопредельными и классов точности 1,0; 1,5 и 2,5. МЭП используются для измерения различных электрических величин как на постоянном токе (ток, напряжение, сопротивление, сдвиг по фазе, частота сигнала и др.), так и на переменном токе (ток, напряжение). В последнем случае используются преобразователи переменного тока в постоянный, образуя группу приборов: выпрямительные, термоэлектрические и электронные. Достоинства: шкала прибора равномерная, высокий класс точности − 0.1; 0.2; 0.5; 1,0, высокая чувствительность, малое потребление мощности, на показания МЭП не влияют магнитные и электрические поля. Недостатки: сложная и дорогая конструкция, используются только в цепях постоянного тока без преобразователей, имеют малую нагрузочную способность. В логометрах МЭС противодействующий момент создается электрическим путем. Подвижная часть этих приборов состоит из двух жестко скрепленных между собой рамок, по которым протекают токи I1 и I2 . Токи в рамках направлены так, чтобы создаваемые ими моменты были направлены навстречу друг другу. Принимая один момент вращающим, другой можно считать противодействующим. Хотя бы один из параметров, определяющих значение моментов, должен зависеть от угла поворота α. Технически наиболее просто сделать зависящей от угла α магнитную индукцию В. Для этого поле в зазоре должно быть неравномерным, что достигается неравномерностью самого зазора. Выражение для моментов М1 и М2 можно записать: (3.7) М1 В1 s1 w1 I1 ; М 2 В2 s2 w2 I2 , где В1 и В2 – функции, выражающие закон изменения индукции для рамок при их перемещении в зазоре. При равновесии вращающий и противодействующий моменты равны друг другу: (3.8) В1 s1 w1 I1 B2 s2 w2 I2 , откуда B2 s2 w2 I1 . (3.9) B1 s1 w1 I 2 Выразив отсюда угол α, полученную зависимость можно представить в виде I F 1 , I 2 (3.10) показывающем, что отклонение подвижной части логометра зависит от отношения токов в его обмотках. В настоящее время магнитоэлектрические логометры применяются для измерения сопротивлений в приборах, которые называются омметрами. Их применяют для измерения сопротивлений в приборах, с сопротивлениями R1 и R2 ; Rи и Rд – добавочные резисторы, постоянно включенные в схему; Rx – измеряемое сопротивление; U – напряжение источника питания, в качестве которого применяется магнитоэлектрический генератор с ручным приводом, встроенный в корпус прибора. Так как U U ; I2 (3.11) I1 , R1 Rд Rx R2 Rи То получим R2 Rи , R R Rx д 1 F (3.12) То есть, угол отклонения подвижной части определяется значением Rx и не зависит от напряжения источника питания U . Их класс точности 1,0; 1,5. Особенность логометра позволяет использовать его для измерения сопротивлений, частоты и ряда неэлектрических величин. 3.2 Приборы и логометры электромагнитной системы Вращающий момент в электромагнитных измерительных приборах (ЭМП) возникает в результате взаимодействия магнитного поля катушки, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими ферромагнитными сердечниками, составляющими подвижную часть прибора. Получили распространение конструкции с плоской или круглой катушкой, с замкнутым магнитопроводом. ЭМИП с плоской или круглой катушкой состоит из неподвижной катушки 1 с обмоткой из медного провода (рис.3.2). Подвижная часть прибора представляет собой сердечник 2 из пермаллоя, который под действием сил поля втягивается в воздушный зазор катушки. В щитовых приборах он выполняется из электротехнической стали, а в точных переносных – из пермаллоя. Противодействующий момент создается спиральной пружиной 3. Для успокоения подвижной части применяют воздушные, магнитоиндукционные или жидкостные успокоители. Энергия электромагнитного поля катушки с током I выражается формулой LI 2 We , (3.13) 2 где L – индуктивность катушки, зависящая от положения сердечника; I – ток в обмотке. Вращающий момент создается электромагнитной силой, возникающей при втягивании сердечника магнитным потоком, созданным током катушки LI 2 2 1 2 L We M вр I . 2 (3.14) Рис. 3.2. Электромагнитный измерительный механизм: 1 − неподвижная катушка; 2 − сердечник; 3 − спиральная пружинка; 4 − стрелка; 5 − шкала. Если противодействующий момент создается упругими элементами, то для установившегося режима 1 2 L I W , 2 (3.15) Получаем уравнение преобразования для ЭМИП из равенства М = Мα. 1 2 L I . (3.16) 2W Из уравнения (3.16) можно сделать следующие выводы: 1.Знак угла отклонения подвижной части не зависит от направления тока в обмотке, поэтому приборы этой системы могут применяться цепях как постоянного, так и переменного тока. В цепях переменного тока они измеряют действующее значение тока (или напряжения). 2. Шкала прибора неравномерна. Характер шкалы зависит от множите- ля L , т.е. от закона изменения индуктивности с изменением угла поворота сердечника. При изменении формы сердечника и его расположении в ка- тушке можно получить практически равномерную шкалу, начиная с 15–25 % верхнего предела диапазона измерений. 3. Показание прибора не зависит от формы кривой измеряемого тока. Электроизмерительный механизм с замкнутым магнитопроводом представляет собой катушку, помещенную на магнитопровод с полюсными наконечниками. При наличии тока в обмотке катушки подвижный сердечник стремится повернуться по часовой стрелке вокруг оси, втягиваясь в рабочее пространство между полюсными наконечниками. Достоинствами измерительного механизма с замкнутым магнитопроводом являются: повышение чувствительности; уменьшение погрешности от влияния внешних магнитных полей. ЭМИП используются в амперметрах, вольтметрах, фарадметрах, фазометрах и частотомерах. В технических щитовых амперметрах и вольтметрах класса точности 1,0 и многопредельных лабораторных приборов классов точности 0,5; 1,0. В амперметрах этой системы диапазон измерения токов весьма широк. Для стационарных измерений используют однопредельные амперметры, а для переносных – многопредельные с секционированными катушками. Переключение с одной секции катушки с последовательным соединением на другую секцию с параллельным, позволяет получать пределы измерения у амперметров в соотношениях 1:2:4. Пределы измерения амперметров могут быть расширены с помощью трансформатора тока. Измерительная цепь вольтметра представляет собой последовательное соединение подвижной катушки и добавочного резистора. Ток полного отклонения вольтметра равен 25-50 mА, а с понижением предела измерения это значение возрастает и достигает 100-200 mA при напряжении 15-30 В. Добавочные резисторы применяются в многопредельных вольтметрах с наибольшим пределом измерения 600 В. Пределы измерения вольтметров могут быть расширены с помощью трансформатора напряжения. Достоинства: простота конструкции и высокая надежность; хорошая перегрузочная способность; пригодность для измерения постоянного и переменного тока; цепях переменного тока они измеряют действующее значение тока (или напряжения); классы точности 1,0; 1,5; 2,5; частотный диапазон 45 Гц–10 кГц; диапазон измерения по току 0,005−300 А (при прямом включении) и до 20 кА с измерительными трансформаторами тока (ИТТ); диапазон измерения по напряжению 1,5−60 В (при прямом включении и до 6 кВ с измерительными трансформаторами напряжения (ИТН). Недостатки: большое собственное потребление энергии; невысокая точность; малая чувствительность; неравномерная шкала; влияние внешних магнитных и температурных полей (кроме измерительных механизмов с замкнутым магнитопроводом); частоты питающего напряжения на показания ЭМИП. Электромагнитный логометр – это измерительный механизм с двумя неподвижными катушками и двумя сердечниками, укрепленными на оси. На каждый из сердечников действует вращающий момент, значение которого зависит от квадрата тока соответствующей катушки и угла поворота подвиж- L ). Для того чтобы по лучить вращающие моменты противоположных знаков, сердечники укрепляют на оси так , что при увеличении угла индуктивность одной из катушек L L увеличивается ( > 0), а другой уменьшается (