Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. Электрод, подключенный к положительному полюсу прибора, называют анодом, к отрицательному – катодом. Если к прибору приложено прямое напряжение, то он находится в открытом состоянии, при котором сопротивление мало, а ток протекает беспрепятственно. Если прикладывается обратное напряжение, прибор, благодаря высокому сопротивлению, является закрытым. Обратный ток присутствует, но он настолько мал, что условно принимается равным нулю.

Диоды делятся на большие группы – неполупроводниковые и полупроводниковые.

Неполупроводниковые

Одной из наиболее давних разновидностей являются ламповые (электровакуумные) диоды. Они представляют собой радиолампы с двумя электродами, один из которых нагревается нитью накала. В открытом состоянии с поверхности нагреваемого катода заряды движутся к аноду. При противоположном направлении поля прибор переходит в закрытую позицию и ток практически не пропускает.

Еще одни вид неполупроводниковых приборов – газонаполненные, из которых сегодня используются только модели с дуговым разрядом. Газотроны (приборы с термокатодами) наполняются инертными газами, ртутными парами или парами других металлов. Специальные оксидные аноды, используемые в газонаполненных диодах, способны выдерживать высокие нагрузки по току.

Полупроводниковые

В основе полупроводниковых приборов лежит принцип p-n перехода. Существует два типа полупроводников – p-типа и n-типа. Для полупроводников p-типа характерен избыток положительных зарядов, n-типа – избыток отрицательных зарядов (электронов). Если полупроводники этих двух типов находятся рядом, то возле разделяющей их границы располагаются две узкие заряженные области, которые называются p-n переходом. Такой прибор с двумя типами полупроводников с разной примесной проводимостью (или полупроводника и металла) и p-n-переходом называется полупроводниковым диодом. Именно полупроводниковые диодные устройства наиболее востребованы в современных аппаратах различного назначения. Для разных областей применения разработано множество модификаций таких приборов.

Виды диодов по размеру перехода

По размерам и характеру p-n перехода различают три вида приборов – плоскостные, точечные и микросплавные.

Плоскостные детали представляют одну полупроводниковую пластину, в которой имеются две области с различной примесной проводимостью. Наиболее популярны изделия из германия и кремния. Преимущества таких моделей – возможность эксплуатации при значительных прямых токах, в условиях высокой влажности. Из-за высокой барьерной емкости они могут работать только с низкими частотами. Их главные области применения – выпрямители переменного тока, устанавливаемые в блоках питания. Эти модели называются выпрямительными.

КАК РАБОТАЕТ СТАБИЛИТРОН (ДИОД ЗЕНЕРА)

Точечные диоды имеют крайне малую площадь p-n перехода и приспособлены для работы с малыми токами. Называются высокочастотными, поскольку используются в основном для преобразования модулированных колебаний значительной частоты.

Микросплавные модели получают путем сплавления монокристаллов полупроводников p-типа и n-типа. По принципу действия такие приборы – плоскостные, но по характеристикам они аналогичны точечным.

Краткая справка

Электро-дырочный переход (p-n переход) — это переходный слой между двумя областями полупроводника с разной электропроводностью, в котором существует диффузионное электрическое поле.

Диоды — это полупроводниковые приборы, основой которых является p-n переход. В основе применения полупроводниковых диодов лежит ряд их свойств, таких как асимметрия вольт-амперной характеристики, пробой электро-дырочного перехода, зависимость барьерной емкости от напряжения и т.д.

- Выпрямительный — асимметрия вольт-амперной характеристики

- Стабилитрон — пробой

- Варикап — барьерная ёмкость

- Импульсный — переходные процессы

Выпрямительные диоды

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного сигнала в постоянный.

Рассмотрим принцип действия простейшего однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде.

Описание работы

При поступлении от первичного источника переменного напряжения, диод будет открыт на положительной полуволне и закрыт на отрицательной. В результате на полуволне через диод и сопротивление нагрузки будет протекать ток. конденсатор при этом заряжается до значения, близкого к пиковому. При уменьшении напряжения во входной цепи диод запирается. При этом конденсатор начинает разряжаться через сопротивление нагрузки.

Недостатком является то, что выпрямительное напряжение сильно зависит от сопротивления нагрузки и имеет большую амплитуду пульсаций. Поэтому такие выпрямители применяются только при высокомерных нагрузках. Для формирования Импульсов применяются амплитудные ограничители, которые могут быть последовательными и параллельными. В последовательных диодных ограничителях диод включается последовательно с сопротивлением нагрузки.

Варикапы

Варикап — полупроводниковый диод, используемый в качестве электрически управляемой емкости.

Эти параметрические диоды работают в обратном направлении, от которого зависит барьерная емкость. Таким образом, варикапы представляют собой конденсаторы переменной емкости, управляемой не механически, а электрически, при изменении обратного напряжения.

Варикапы применяются главным образом для настройки колебательных контуров. Простейшая схема включения варикапа в колебательный контур на рисунке.

Описание работы

Настройка колебательного контура на резонансную частоту может осуществляться двумя способами. Во-первых, посредством варьирования частоты проводимого к контуру переменного входного напряжения Uвх. Во-вторых, за счет изменения частоты собственных колебаний Wо, которая обусловлена индуктивностью и емкостью колебательного контура. Изменяя величину обратного напряжения Uобр., можно регулировать емкость варикапа, а следовательно и менять резонансную частоту контура. Конденсатор Cp является разделительным. Он необходим для предотвращения шунтирования варикапа индуктивностью.

Стабилитроны

Стабилитрон — это полупроводниковый диод, используемый для стабилизации напряжения.

Участок соответствующий электрическому пробою Uпроб. на котором напряжение слабо зависит от тока, является рабочим. При использовании стабилитрона для стабилизации постоянного напряжения, его включают параллельно нагрузке. Наиболее часто стабилитрон работает в таком режиме, когда напряжение источника нестабильно, а сопротивление нагрузки Rн постоянно. Для установления и поддержания правильного режима стабилизации в этом случае сопротивление Rогр. должно иметь определенное значение. Для исключения температурного дрейфа напряжение используют последовательно соединенный диод. Подобные диоды называются термокомпенсированными стабилитронами.

Импульсные диоды

Импульсные диоды имеют малую длительность переходных процессов и предназначены для работы в качестве коммутирующих элементов. Существуют различные типы импульсных диодов: сплавные, точечные меза-диоды, диоды Шоттки.

Импульсные диоды широко используют в качестве коммутирующих элементов, т.е. устройств, имеющих два устойчивых состояния: «открыто», когда сопротивления прибора мало и «закрыто», когда велико.

При использовании диода в качестве ключа, могут комбинироваться различные диодные и диодно-транзисторные схемы, предназначенные для работы в цифровой аппаратуре.

В заключении

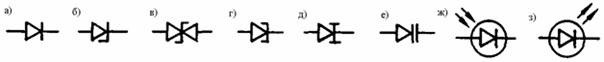

Прошу прощения за рисунки, элементы схем не по госту(их соотношение), но думаю для наглядного примера сойдет.

PS: стоит ли рассказать о транзисторах?

- диод

- p-n переход

- полупроводниковые приборы

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковым диодом называется прибор, который имеет два вывода (приставка «ди-» означает два) и содержит один p-n-переходов. Все полупроводниковые диоды можно разделить на две группы: выпрямительные и специальные. Выпрямительные диоды, как следует из самого названия, предназначены для выпрямления переменного тока. В зависимости от частоты и формы переменного напряжения они делятся на высокочастотные, низкочастотные и импульсные. Специальные типы полупроводниковых диодов используют различные свойства p-n-переходов; явление пробоя, барьерную емкость, наличие участка с отрицательным сопротивлением и др.

Конструктивно выпрямительные диоды делятся на плоскостные и точечные, а по технологиям изготовления на сплавные, диффузионные и эпитаксиальные. Плоскостные диоды благодаря большой площади p-n-перехода используются для выпрямления больших токов. Точечные диоды имеют малую площадь р-n-перехода и, соответственно, предназначены для выпрямления малых токов. Для увеличения напряжения лавинного пробоя используются выпрямительные столбы, состоящие из ряда последовательно включенных диодов.

Выпрямительные диоды большой мощности называются силовыми. Материалом для таких диодов служит кремний или арсенид галлия. Германий практически не применяется из-за сильной температурной зависимости обратного тока. Кремниевые сплавные диоды используются для выпрямления переменного тока с частотой до 5 кГц. Кремниевые диффузионные диоды могут работать на повышенной частоте, до 100 кГц. Кремниевые эпитаксиальные диоды с металлической подложкой (с барьером Шотки) могут использоваться на частотах до 500 кГц. Арсенидгаллиевые диоды способны работать в диапазоне частот до нескольких МГц.

При большом токе через p-n-переход значительное напряжение падает в объеме полупроводника, и пренебречь им нельзя.

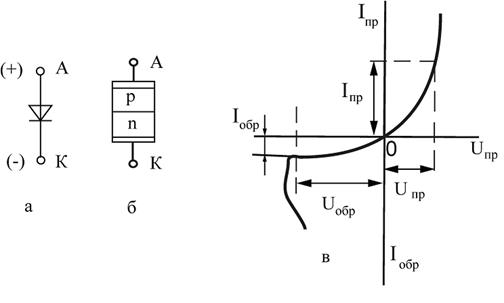

Условное графическое обозначение полупроводникового диода и полярность напряжения на электродах приведено на рис. 3а, а его структура на рис. 1.3б. Электрод диода, подключенный к области р, называют анодом (А), а электрод, подключенный к области n, — катодом (К). Статистическая вольт-амперная характеристика соответствует вольт-амперной характеристике p-n-перехода(рис. 1.2) и показана на рис. 1.3в.

|

| Рис. 1.3 Условное графическое обозначение полупроводникового диода- а, его структура- б, вольт- амперная характеристика -в |

Основными параметрами выпрямительных диодов является прямое напряжение Uпр, которое нормируется при определенном прямом токе Iпр; максимально допустимой прямой ток диода Iпр. макс; максимально допустимое обратное напряжение диода Uпр.макс; обратный ток диода Iобр, который нормируется при определенном обратном напряжении. Сопоставление параметров различных выпрямительных диодов дано в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Значения параметров выпрямительных диодов.

| Тип диода | Максимальный допустимый прямой ток Iпр.макс, А | Максимальное допустимое обратное напряжение Uобр.макс, В | Обратный ток Iобр, мкА | Межэлектродная емкость, пФ |

| Низкочастотный маломощный Низкочастотный мощный Высокочастотный | 0,1 — 1,0 1 — 2000 0,01 — 0,5 | 200 — 1000 200 — 4000 10 — 100 | 1 — 200 400 — 5000 0,1 — 50 | _ _ 0,3 — 15 |

Для получения более высокого обратного напряжения полупроводниковые диоды можно включить последовательно. Для последовательного включения подходящими являются диоды с идентичными характеристиками. В настоящее время выпускаются так называемые диодные столбы, в которых соединены последовательно от 5 до 50 диодов. Максимально допустимое обратное напряжение Uобр.макс таких столбов лежит в пределах 2÷40 кВ.

Более сложные соединения диодов имеются в силовых диодных сборках. В них для увеличения прямого тока диоды соединяются параллельно, для увеличения обратного напряжения — последовательно и часто осуществляются соединения, облегчающие применение диодов в конкретных выпрямительных устройствах. Так выпрямительные мосты на кремниевых диодах специально предназначены для использования в однофазных и трехфазных мостовых выпрямителях.

К специальным полупроводниковым диодам относят приборы, в которых используются особые свойства p-n-переходов: управляемая полупроводниковая емкость — варикапы; лавинный (электрический) пробой — стабилитроны; фотоэффект — фотодиоды; фотонная рекомбинация носителей зарядов — светодиоды; многослойные диоды — динисторы. Кроме того, к диодам относят некоторые типы приборов с тремя выводами, такие, как тиристоры и двухбазовые диоды.

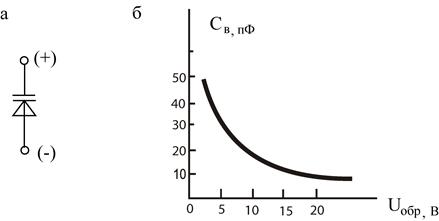

Варикапы -это полупроводниковые диоды, в которых используется барьерная емкость p-n-перехода. Эта емкость зависит от приложенного к диоду обратного напряжения и с увеличением его уменьшается. Схематическое изображение варикапа приведено на рис.1.4а, а его вольт-амперная характеристика — на рис.1.4б. Основным параметром варикапа является; его начальная емкость С , коэффициент перекрытия по емкости К .

|

| Рис. 1.4. Схематичное изображение варикапа –а и зависимость емкости варикапа от обратного напряжения — б |

Коэффициент перекрытия по емкости определяется как отношение максимальной емкости С варикапа к его минимальной емкости С

Варикапы находят применение в различных электронных схемах: модуляторах, перестраиваемых резонансных контурах, генераторах с электронной настройкой, параметрических усилителях и генераторах и др.

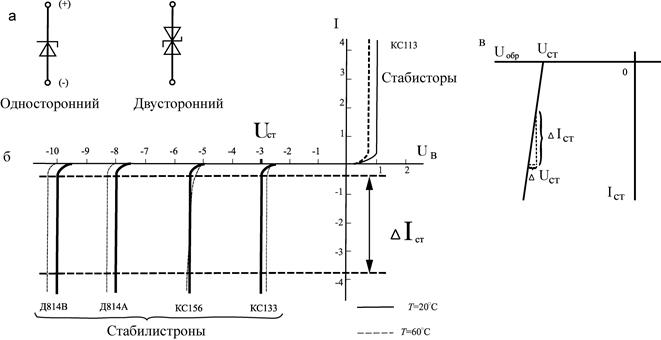

Стабилитроны -это полупроводниковые диоды, работающие в режиме лавинного (электрического) пробоя. При обратном смещении полупроводникового диода возникает электрический лавинный пробой p-n-перехода. При этом в широком диапазоне изменения тока через диод напряжение на нем меняется очень незначительно. Для ограничения тока через стабилитрон последовательно включают сопротивление. Если в режиме пробоя мощность, расходуемая в нем, не превышает предельно допустимую, то в таком режиме стабилитрон может работать неограниченно долго.

На рис. 1.5а показано схематическое изображение стабилитрона, а на рис. 1.5б приведены их вольт-амперныые характеристики.

Из вольт-амперных характеристик рис. 1.5 видно, что при изменении тока через стабилитрон ∆Iст напряжение на стабилитроне Ucт практически постоянно.

Напряжение стабилизации стабилитронов зависит от температуры. На рис 1.5б штриховой линией показано перемещение вольт-амперных характеристик при увеличении температуры. Очевидно, что повышение температуры увеличивает напряжение лавинного пробоя при Ucт> 5В и уменьшает его при Ucт< 5В. Иначе говоря стабилитроны с напряжением стабилизации больше 5В имеют положительный температурный коэффициент напряжения (ТКН), а при Ucт< 5В – отрицательный. При Ucт=6… 5В ТКН близок к нулю.

Иногда для стабилизации напряжения используют прямое падение напряжение на диоде. Такие приборы в отличие от стабилитронов называют стабисторами. В области прямого смещения р-n- перехода напряжение на нем имеет значение 0,7…2 В и мало зависит от тока. В связи с этим стабисторы позволяют стабилизировать только малые напряжения (не более 2В). Для ограничения тока через стабистор последовательно с ним также включают сопротивление.

Рис. 1.5. Схематическое изображение стабилитронов- а их вольт –амперные характеристики- б, идеальная характеристика- в Рис. 1.5. Схематическое изображение стабилитронов- а их вольт –амперные характеристики- б, идеальная характеристика- в |

Основными параметрами стабилитронов являются:

· напряжение стабилизации Ucт;

· температурный коэффициент напряжения стабилизации ТКНст.;

· допустимый ток через стабилитрон Icт.доп ;

· дифференциальное сопротивление стабилитронаRст =∆ Ucт/Icт

Дифференциальное сопротивление стабилитрона – это параметр, который характеризует наклон вольт-амперной характреистики в области пробоя. На рис. 1.5в, приведена линеаризованная характеристика стабилитрона, с помощью которой можно определить его дифференциальное сопротивление в основе выпрямляющего диода может использоваться не только переход между полупроводниками р- и n- типа, но и между полупроводником и металлом. Такие диоды называются диодами Шоттки.

Основной отличительной особенностью характеристик диода Шоттки является значительное меньшее прямое падение напряжения по сравнению с диодами на основе р-n-перехода. Это объясняется тем, что в диоде Шоттки одно из веществ перехода-металл, и следовательно, его электрическое сопротивление (и соответствующее падение напряжения на нем) значительно меньше, чем у полупроводника.

Другая особенность диода Шоттки- отсутствие проникновения неосновных носителей заряда из металла в полупроводник (в рассматриваемом случае – дырок, которые для n- области являются неосновными). Это значительно повышает быстродействие диодов Шоттки по сравнению с обычными диодами, так как отпадает необходимость в рассасывании таких носителей при смене полярности внешнего напряжения.

Рис. 1.6 Условное обозначение диода Шоттки Рис. 1.6 Условное обозначение диода Шоттки |

Диоды Шоттки, у которых выпрямляющий переход представляет собой тонкую пленку молибдена или алюминия, нанесенную на пластинку кремния методом вакуумного напыления, обладают емкостью, не превышающей 0,01 пФ. Это обеспечивает чрезвычайно малое время их переключения (доли наносекунды) и предельно высокую частоту работы (десятки гигагерц). Мощные диоды позволяют пропускать токи в десятки ампер при обратных напряжениях до 500 В. Благодаря меньшему прямому напряжению они обеспечивают более высокий КПД. Условное обозначение металлополупровдникового диода Шоттки приведено на рис. 1.6.

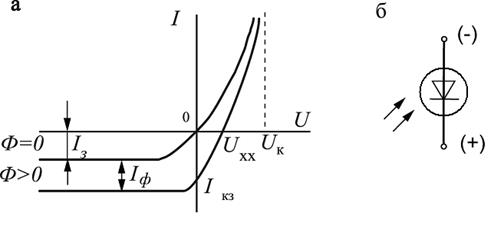

Фотодиод представляет собой диод с отрытым p-n- переходом. Световой поток Ф фотодиода, падающий на открытый p-n- переход приводит к появлению в одной из областей дополнительных неосновных носителей зарядов, в результате чего увеличивается обратный ток. В общем случае ток фотодиода определяется световым потоком.

|

| Рис. 1.7. Вольт-амперная характеристика фотодиода (а),его схематическое изображение (б) |

Вольт-амперные характеристики фотодиода приведены на рис. 1.7а, а его схематичное изображение – на рис. 1.7б.

Без включения нагрузки фотодиод может работать в двух режимах: 1) короткого замыкания и 2) холостого хода. В режиме короткого замыкания напряжение на диоде равно нулю, и ток в диоде определяется Ф. Таким образом, в режиме короткого замыкания соблюдается прямая пропорциональность между током в диоде и световым потоком. При Ф=0 существует теневой ток Is. Такая пропорциональность достаточно хорошо соблюдается в пределах 6-7 порядков.

В режиме холостого хода тока в диоде нет, а напряжение холостого хода Uxx отмеченное на рис.1.7 а, лежит на горизонтальной оси. Таким образом, при I=0 область рзаряжается положительно, а область h – отрицательно и между электродами фотодиода при освещении появляется разность потенциалов, называемая фото-ЭДС (Еф). Еф равна напряжении Uxx и не может превышать контактной – разности потенциалов Uk Для кремниевых фотодиодов напряжения Uxx

Для режима холостого хода характерна логарифмическая зависимость выходного напряжения от освещенности, причем выходное напряжение не превышает некоторого определенного значения при любой освещенности.

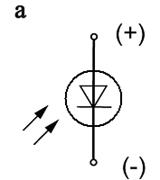

Фотодиоды находят применение как приемники энергии оптического излучения. Так солнечные батареи изготавливаются на основе фотодиодов с Светоизлучающие диоды (светодиоды) преобразуют электрическую энергию в световое излучение за счет рекомбинации электронов и дырок. В обычных диодах рекомбинация электронов и дырок происходит с выделением тепла, т.е. без светового излучения. Такая рекомбинация вызывается фононной. большой площадью р-n- перехода.

|  |

| Рис. 1.8 Условное схематическое изображение светодиода (а) и спектральные характеристики излучения (б) |

В светодиоде преобладает рекомбинация с излучение света, которая называется фотонной. Обычно такое излучение бывает резонансным и лежит в узкой полосе частот. Для изменения длины волны излучения можно менять полупроводниковый материал, из которого изготовлен светодиод. На рис.1.8 а, показано схематическое изображение светодиода, а на рис. 1.8 б приведены спектральные характеристики излучения.

Для изготовления светодиодов наиболее часто используются фосфид галлия или арсенид галлия. Для диодов видимого излучения часто используют фосфид-арсенида галлия.

Светодиоды изготавливают как в виде отделенных индикаторов, так и в виде семисегментых или точечных матриц. Семисегментные матрицы состоят из семи светящихся полосок- сегментов, из которых можно синтезировать изображение любой цифры от 0 до 9 (такие матрицы используются, например, в электронных часах с цифровой индикацией). В точечных матрицах изображение формируется из светящихся точек. На основе точечных матриц можно синтезировать уже не только изображение цифры, но и любого индицируемого знака (буква, специального символа и т.д.).

Светодиоды и фотодиоды часто используются в паре, которая получила название оптрон. При этом они помещаются в один корпус (рис. 1.9) таким образом, чтобы светочувствительная площадка фотодиода располагалась напротив излучающей площадки светодиода.

Оптроны широко используются в электронной аппаратуре для гальванической развязки входных и выходных цепей. Входные и выходные цепи в таких приборах оказываются электрически никак не связанными, поскольку передача сигнала осуществляется через оптическое излучение.

Использование оптронов в электронно-вычислительных устройствах является одним из основных методов повышения помехоустойчивости аппаратуры.

| Рис. 1.9. Оптрон: 1- светодиод; 2-фотодиод |

Основной носитель помех в радиоэлектронной аппаратуре – корпус. Корпус используется как один их полюсов электропитания, поэтому подключение к нему разных силовых устройств приводит к наведению кратковременных импульсных помех при коммутациях сильноточных цепей. В то же время для передачи информации чисто электрическим путем между устройствами- источником и приемником информации – должна быть электрическая связь по корпусу. Если к этому же корпусу подключены силовые цепи, то помехи, вызванные коммутациями в этих цепях, приводят к сбоям в работе других устройств, подключенных к корпусу.

Передача информации с помощью оптронов позволяет развязать электрические цепи питания источника и приемника информации, так как носителем информации является электрически нейтральное оптическое излучение. Таким образом, устройства могут иметь разные корпуса, т.е. оказываются гальванически развязанными и не подверженными воздействию помех.

Кроме защиты от воздействия помех, гальваническая развязка на основе оптронов позволяет решить еще одну задачу – совместную работу устройств, находящихся под разными потенциалами. Любая, даже небольшая, разность потенциалов не позволяет чисто электрически соединять разные устройства, поскольку это приведет к выходу их из строя. Передача сигнала в оптроне возможна, даже если цепи светодиода и фотодиода находятся под разными (в некоторых оптронах до 500 В) напряжениями. Таким образом, устройства, информационно связанные с помощью оптрона, могут находится под разными электрическими потенциалом.

Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода

Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода состоит из прямой и обратной ветви. Расположены они в I и в III квадрантах, так как направление тока и напряжения через диод всегда совпадают. По вольт-амперной характеристике можно определить некоторые параметры, а также наглядно увидеть, на что влияют характеристики прибора.

Напряжение порога проводимости

Если к диоду приложить прямое напряжение и начать его увеличивать, то в первый момент ничего не произойдет – ток расти не будет. Но при определенном значении диод откроется, и ток будет увеличиваться в соответствии с напряжением. Это напряжение называется напряжением порога проводимости и на ВАХ отмечено, как Uпорога. Оно зависит от материала, из которого изготовлен диод. Для самых распространенных полупроводников этот параметр составляет:

- кремний – 0,6-0,8 В;

- германий – 0,2-0,3 В;

- арсенид галлия – 1,5 В.

Свойство германиевых полупроводниковых приборов открываться при малом напряжении используется при работе в низковольтных схемах и в других ситуациях.

Максимальный ток через диод при прямом включении

После того, как диод открылся, его ток растет вместе с увеличением прямого напряжения. Для идеального диода этот график уходит в бесконечность. На практике этот параметр ограничен способностью полупроводникового прибора рассеивать тепло. При достижении определенного предела диод перегреется и выйдет из строя. Чтобы этого избежать, производители указывают наибольший допустимый ток (на ВАХ – Imax). Его можно приблизительно определить по размеру диода и его корпусу. В порядке убывания:

- наибольший ток держат приборы в металлической оболочке;

- на среднюю мощность рассчитаны пластиковые корпуса;

- диоды в стеклянных оболочках используются в слаботочных цепях.

Металлические приборы можно устанавливать на радиаторах – это увеличит мощность рассеяния.

Обратный ток утечки

Если приложить к диоду обратное напряжение, то малочувствительный амперметр ничего не покажет. На самом деле только идеальный диод не пропускает никакого тока. У реального прибора ток будет, но он очень мал, и называется обратным током утечки (на ВАХ – Iобр). Он составляет десятки микроампер или десятые доли миллиампер и намного меньше прямого тока. Определить его можно по справочнику.

Напряжение пробоя

При определенном значении обратного напряжения возникает резкий рост тока, называемый пробоем. Он носит туннельный или лавинный характер и является обратимым. Этот режим используется для стабилизации напряжения (лавинный) или для генерации импульсов (туннельный). При дальнейшем увеличении напряжения пробой становится тепловым. Этот режим необратим и диод выходит из строя.

Паразитическая ёмкость pn-перехода

Уже упоминалось, что p-n переход обладает электрической ёмкостью. И если в варикапах это свойство полезно и используется, то в обычных диодах оно может быть вредным. Хотя ёмкость составляет единицы или десятки пФ и на постоянном токе или низких частотах незаметна, с повышением частоты её влияние возрастает. Несколько пикофарад на ВЧ создадут достаточно низкое сопротивление для паразитных утечек сигнала, сложатся с существующей ёмкостью и изменят параметры цепи, а совместно с индуктивностью вывода или печатного проводника образуют контур с паразитным резонансом. Поэтому при производстве высокочастотных приборов принимают меры для снижения ёмкости перехода.

Маркировка диодов

Проще всего маркируются диоды в металлическом корпусе. В большинстве случаев на них наносится обозначение прибора и его цоколевка. Диоды в пластиковом корпусе маркируются кольцевой меткой со стороны катода. Но нет гарантии, что производитель строго соблюдает это правило, поэтому лучше обратиться к справочнику. Ещё лучше прозвонить прибор мультиметром.

Отечественные стабилитроны малой мощности и некоторые другие приборы могут иметь метки из двух колец или точек разного цвета на противоположных сторонах корпуса. Чтобы определить тип подобного диода и его цоколевку, надо взять справочник или найти в интернете онлайн-определитель маркировки.

Полупроводниковые диоды

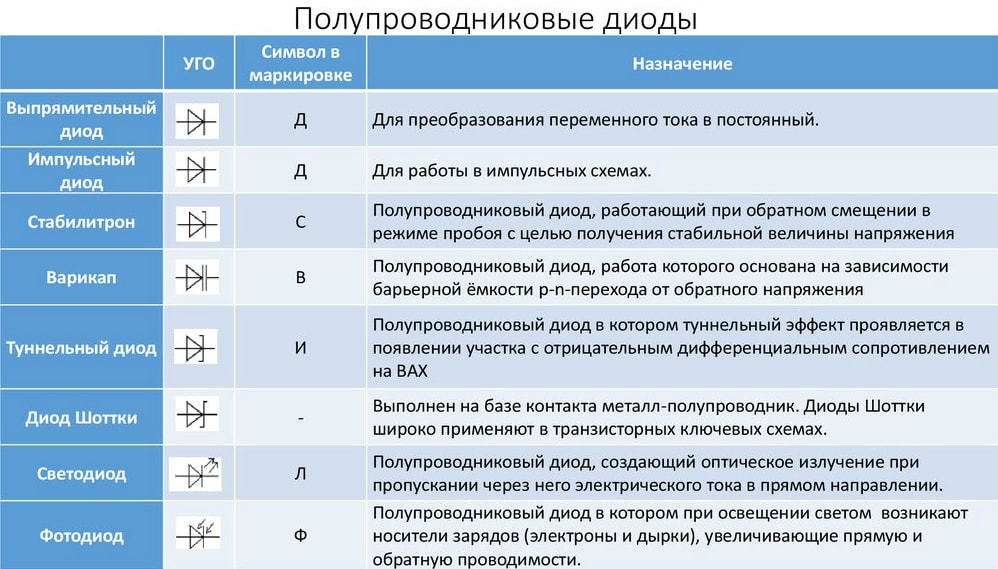

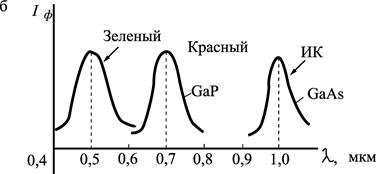

Основой полупроводникового диода является р— n -переход, определяющий его свойства, характеристики и параметры. В зависимости от конструктивных особенностей р— n -перехода и диода в целом полупроводниковые диоды изготовляются как в дискретном, так и в интегральном исполнении. По своему назначению полупроводниковые диоды подразделяются на выпрямительные (как разновидность выпрямительных – силовые), импульсные, высокочастотные и сверхвысокочастотные, стабилитроны, трехслойные переключающие, туннельные, варикапы, фото- и светодиоды. Условные графические обозначения диодов показаны на рис. 1.10.

Рис. 1.10 Условные графические обозначения: а – выпрямительные и универсальные;

б – стабилитроны; в – двухсторонний стабилитрон; г – туннельный диод;

д – обращенные диоды; е – варикап; ж – фотодиодов; з – светодиод

В зависимости от исходного полупроводникового материала диоды подразделяются на германиевые и кремниевые. Туннельные диоды изготовляются также на основе арсенида галия GaAs и антимонида индия InSb . Германиевые диоды работают при температурах не выше +80 °С, а кремниевые – до +140 °С.

По конструктивно-технологическому признаку диоды делятся на плоскостные и точечные. Наиболее распространены плоскостные сплавные диоды, применение которых затруднительно лишь на повышенных частотах. Преимуществом точечных диодов является низкое значение емкости p- n -перехода, дающая возможность их работы на высоких сверхвысоких частотах.

Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока низкой частоты (50-100 000 Гц). В настоящее время широко применяются кремниевые выпрямительные диоды с р— n -переходом плоскостного типа, имеющие во много раз меньшие обратные токи и большие обратные напряжения по сравнению с германиевыми.

Основным элементом выпрямительного диода является полупроводниковая пластинка, в которой методом сплавления или диффузии сформован р—n-переход. Кремниевый р— n -переход образуется при сплавлении исходного кристалла кремния n-типа с бором или алюминием. Для защиты от внешних воздействий, а также для обеспечения хорошего теплоотвода полупроводниковая пластинка с р— n -переходом и двумя внешними выводами от слоев p и n заключается в корпус

Выпрямительные диоды подразделяются на диоды малой (Iпр. ср < 0,3 А), средней (0,3 А < Iпр. ср < 10 А) и большой (Iпp.ср > 10 А) мощности. Для повышения допустимого обратного напряжения выпускаются высоковольтные столбы, в которых несколько диодов включены последовательно. Кроме того, производством серийно выпускаются выпрямительные блоки, которые содержат как последовательно, так и параллельно (для повышения прямого тока) соединенные диоды.

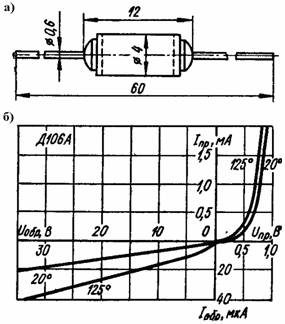

Рис. 1.11 Конструкция (а) и вольтамперная характеристика (б) точечного диода

Высокочастотные диоды являются приборами универсального назначения. Они могут работать в выпрямителях переменного тока широкого диапазона частот (до нескольких сотен мегагерц), а также в модуляторах, детекторах и других нелинейных преобразователях электрических сигналов. Высокочастотные диоды содержат, как правило, точечный р— n -переход и поэтому называются точечными. Конструкция типичного представителя точечных диодов (Д106А) показана на рис. 1.11, а, а его вольтамперная характеристика – на рис. 1.11, б.

Прямая ветвь вольтамперной характеристики не отличается от соответствующей ветви характеристики плоскостного диода, чего нельзя сказать при сравнении обратных ветвей. Поскольку площадь р— n -перехода мала, то обратный ток невелик, однако участок насыщения практически не выражен и за счет токов утечки и термогенерации обратный ток равномерно возрастает. Значения постоянных прямых токов точечных диодов не превышают десятков миллиампер, а значения допустимых обратных напряжений 100 В. Малая величина статической емкости Сд между выводами точечных диодов (малая площадь перехода) позволяет использовать их в широком диапазоне частот. По частотным свойствам точечные диоды подразделяются на две подгруппы: ВЧ ( f макс ? 300 МГц) и СВЧ ( f макс ? 300 МГц). Помимо статической емкости Сд точечные диоды характеризуются теми же параметрами, что и выпрямительные.

Импульсные диоды являются разновидностью высокочастотных диодов и предназначены для использования в качестве ключевых элементов в быстродействующих импульсных схемах. Помимо высокочастотных свойств импульсные диоды должны обладать минимальной длительностью переходных процессов при включении и выключении. Изготовляются точечные и плоскостные диоды. Общая конструкция импульсных диодов, а также их вольтамперные характеристики практически такие же, как у высокочастотных.

Как и выпрямительные, импульсные диоды характеризуются статическими параметрами, а также параметрами предельного режима. Основными же являются импульсные параметры: Сд и t восст – время восстановления запирающих свойств диода после снятия прямого напряжения.

Стабилитроны – это кремниевые плоскостные диоды, предназначенные для стабилизации уровня постоянного напряжения в схеме при изменении в некоторых пределах тока через диод. Это полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя. Как отмечалось в разд. 1.2, если обратное напряжение превышает значение U обр. пр, то происходит лавинный пробой р— n -перехода,

при котором обратный ток резко возрастает при почти неизменном обратном напряжении. Такой участок характеристики (участок аб, см. рис. 1.8, а) используют стабилитроны, нормальным включением которых в цепь источника постоянного напряжения является обратное (см. рис. 1.8, б). Если обратный ток через стабилитрон не превышает некоторого значения I ст. макс, то состояние электрического пробоя не приводит к порче диода и может воспроизводиться в течение десятков и сотен тысяч часов. В качестве исходного материала при изготовлении стабилитронов используют кремний, поскольку обратные токи кремниевых р- n -переходов невелики, а следовательно, нет условий для саморазогрева полупроводника и теплового пробоя р— n -перехода.

К основным параметрам стабилитронов относится напряжение стабилизации

U ст – напряжение на стабилитроне при указанном номинальном токе стабилизации Iст. ном (см. рис. 1.8, а). Помимо Iст. ном указываются также минимальное Iст. мин и максимальное Iст. макс значения токов на участке стабилизации. Уровень напряжения стабилизации определяется величиной пробивного напряжения U обр. пр, зависящего, в свою очередь, от ширины р— n -перехода, а следовательно, степени легирования кремния примесью. Для получения низковольтных стабилитронов используется сильнолегированный кремний. Поэтому у стабилитронов с напряжением стабилизации

Схема на рис. 1.8, б объясняет принцип работы простейшего стабилизатора постоянного напряжения. Увеличение входного напряжения u вх приводит к увеличению тока через стабилитрон и сопротивление R . Избыток входного напряжения выделяется на R , а напряжение u вых остается практически неизменным.

Варикапом называется специально сконструированный полупроводниковый диод, применяемый в качестве конденсатора переменной емкости. Значение емкости варикапа определяется емкостью его р— n -перехода и изменяется при изменении приложенного к переходу (диоду) напряжения.

Как было сказано выше (см. гл. 1.2), прямосмещенный р— n -переход характеризуется, в частности, диффузионной емкостью, а обратносмещенный – барьерной. В варикапах используется барьерная емкость (выражение 1.12), отличающаяся малым температурным коэффициентом, низким уровнем собственных шумов и слабой зависимостью от частоты. Следовательно, в рабочем режиме к

варикапу прикладывается запирающее внешнее напряжение. Поскольку толщина p — n -перехода зависит от величины приложенного внешнего напряжения U , то, изменяя последнее, можно регулировать значение ёмкости. Это используется, в частности, для настройки на нужный канал в телевизорах и радиоприёмниках.

Основными параметрами варикапов являются: номинальная емкость Сном, определяемая при номинальном напряжений смещения ( U ном = 4 В), максимальная Смакс и минимальная Смин емкости соответственно при максимальном и минимальном напряжениях смещения (или коэффициент перекрытия по емкости Кс = Смакс/Смин), добротность Q , а также U обр.макс.

Фотодиод – полупроводниковый фотоэлектрический прибор с внутренним фото-эффектом, отображающим процесс преобразования световой энергии в электрическую. Внутренний фотоэффект заключается в том, что под действием энергии светового излучения в области p— n -перехода происходит ионизация атомов основного вещества и примеси, в результате чего генерируются пары носителей заряда – электрон и дырка. Во внешней цепи, присоединенной к р— n -переходу, возникает ток, вызванный движением этих носителей (фототок).

Фотодиоды могут работать в двух режимах: вентильном (фотогенераторном) и фотодиодном (фотопреобразовательном). В отличие от вентильного, фотодиодный режим предполагает наличие внешнего источника питания (смещения).

При контакте двух полупроводников n — и р-типов на их общей границе создается контактная разность потенциалов. При отсутствии светового потока и нагрузки диффузионная составляющая тока р— n -перехода, уравновешивается дрейфовой составляющей тока, поэтому общий ток через переход равен нулю.

При освещении полупроводника в области р— n -перехода генерируются дополнительные пары носителей заряда. Поле объемного заряда р— n -перехода «разделяет» эти пары: дырки дрейфуют в р-область, а электроны – в n -область, т. е. происходит перемещение дополнительно возникших неосновных носителей. В результате плотности дрейфовых составляющих токов, определяемые равенствами (1.8), (1.9), возрастают, а следовательно, дрейфовый ток получает некоторое приращение, называемое фототоком I ф. При этом полный дрейфовый ток представляет собой, в соответствии с выражением (1.10), тепловой ток I o , обусловленный неосновными носителями при отсутствии освещения. Поскольку в области полупроводника p-типа накапливаются избыточные носители с положительным зарядом, а в области полупроводника n -типа – с отрицательным зарядом, то между внешними электродами появляется разность потенциалов представляющая собой фотоЭДС Еф. Эта ЭДС уменьшает высоту потенциального барьера, вызывая тем самым увеличение диффузионной составляющей тока. ФотоЭДС не превышает значения, численно равного ширине запрещенной зоны полупроводника. Такой режим используется, в частности, в солнечных батареях.

Светодиоды (электролюминесцентные диоды) преобразуют энергию электрического поля в нетепловое оптическое излучение, называемое электролюминесценцией. Основой светодиода является р— n -переход, смещаемый внешним источником напряжения в проводящем направлении. При таком смещении электроны из n -области полупроводника инжектируют в р-область, где они являются неосновными носителями, а дырки – во встречном направлении. В последующем происходит рекомбинация избыточных неосновных носителей с электрическими зарядами противоположного знака. Рекомбинация электрона и дырки соответствует переходу электрона из энергетического уровня Ее в энергетическое состояние уровня Еу с меньшим запасом энергии.

В германии и кремнии ширина запрещенной зоны сравнительно невелика и поэ-тому выделяемая при рекомбинации энергия передается в основном кристаллической решетке в виде тепла. Рекомбинационные процессы в арсениде галлия ( GaAs ), фосфиде галлия ( GaP ), карбиде кремния ( SiC ), имеющих большую ширину запрещенной зоны (например, для GaAs A ? = 1,38 эВ), сопровождаются выделением энергии в виде квантов света, которые частично поглощаются объемом полупроводника, а частично излучаются в окружающее пространство. Поэтому внешний квантовый выход, фиксируемый зрительно, всегда меньше внутреннего.

Основными характеристиками светодиодов являются вольтамперная характеристика, а также зависимости мощности и яркости излучения от величины прямого тока. Мощность и яркость излучения во многом определяются конструкцией светодиода. Чем больший ток можно пропускать через диод при допустимом его нагреве, тем больше мощность и яркость излучения

К основным параметрам светодиода относятся мощность излучения Р, длина волны излучаемого света l и КПД. Длина световой волны, определяющая цвет свечения, зависит от разности энергий, между которыми осуществляется переход электронов.

Светодиоды применяются для индикации и вывода информации в микроэлектронных устройствах. Управляемые светодиоды (с подвижной границей светящегося поля) используются для замены стрелочных приборов как аналоги оптических индикаторов настройки радиоаппаратуры. Светодиоды с несколькими светящимися полями позволяют воспроизводить цифры от 0 до 9. Кроме того, светодиоды применяются как источники излучения в оптронах – приборах бурно развивающейся оптоэлектроники.

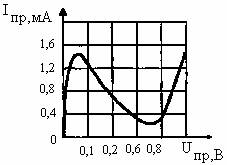

Туннельный диод – это полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении. Характерной особенностью туннельного диода является наличие на прямой ветви вольтамперной характеристики участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Для примера на рис. 1.12 показана прямая ветвь вольтамперной характеристики германиевого туннельного усилительного диода 1И104А ( I пр.макс = 1 мА – постоянный прямой ток, U обр.макс = 20 мВ), предназначенного для усиления в диапазоне волн 2…10 см (это соответствует частоте более 1 ГГц).

Рис. 1.12 ВАХ туннельного диода

Общая емкость диода в точке минимума характеристики составляет 0,8…1,9 пФ. Туннельные диоды могут работать на очень высоких частотах – более 1 ГГц. Наличие участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольтамперной характеристике обеспечивает возможность использования туннельных диодов в качестве усилительного элемента и в качестве основного элемента генераторов. В настоящее время туннельные диоды используются именно в этом качестве в области сверхвысоких частот.

Пробои p-n перехода.

Пробоем p-n перехода называется явление резкого увеличения обратного тока при достижении обратным напряжением определенного критического значения. Различают электрический и тепловой пробои p-n перехода. В свою очередь, электрический пробой разделяется на туннельный и лавинный пробои.

Электрический пробой.

Электрический пробой возникает в результате воздействия сильного электрического поля в p-n переходе. Такой пробой является обратимый, то есть он не приводит к повреждению перехода, и при снижении обратного напряжения свойства диода сохраняются. Например. В таком режиме работают стабилитроны – диоды, предназначенные для стабилизации напряжения.

Туннельный пробой.

Туннельный пробой происходит в результате явления туннельного эффекта, который проявляется в том, что при сильной напряженности электрического поля, действующего в p-n переходе малой толщины, некоторые электроны проникают (просачиваются) через переход из области p-типа в область n-типа без изменения своей энергии. Тонкие p-n переходы возможны только при высокой концентрации примесей в молекуле полупроводника.

В зависимости от мощности и назначения диода толщина электронно-дырочного перехода может находиться в пределах от 100 нм (нанометров) до 1 мкм (микрометр).

Для туннельного пробоя характерен резкий рост обратного тока при незначительном обратном напряжении – обычно несколько вольт. На основе этого эффекта работают туннельные диоды.

Благодаря своим свойствам туннельные диоды используются в усилителях, генераторах синусоидальных релаксационных колебаний и переключающих устройствах на частотах до сотен и тысяч мегагерц.

Лавинный пробой.

Лавинный пробой заключается в том, что под действием сильного электрического поля неосновные носители зарядов под действием тепла в p-n переходе ускоряются на столько, что способны выбить из атома один из его валентных электронов и перебросить его в зону проводимости, образовав при этом пару электрон — дырка. Образовавшиеся носители зарядов тоже начнут разгоняться и сталкиваться с другими атомами, образуя следующие пары электрон – дырка. Процесс приобретает лавинообразный характер, что приводит к резкому увеличению обратного тока при практически неизменном напряжении.

Диоды, в которых используется эффект лавинного пробоя используются в мощных выпрямительных агрегатах, применяемых в металлургической и химической промышленности, железнодорожном транспорте и в других электротехнических изделиях, в которых может возникнуть обратное напряжение выше допустимого.

Электронные полупроводниковые приборы , страница 10

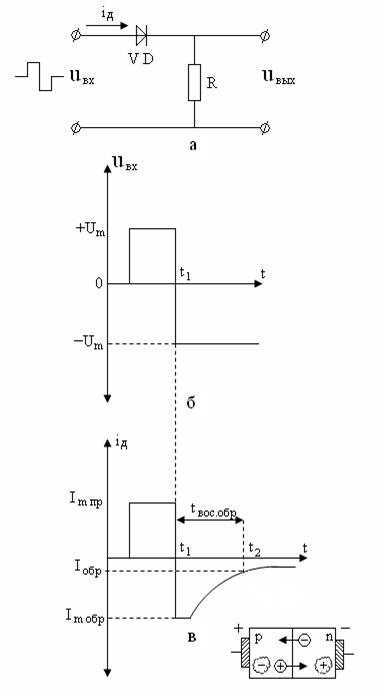

Импульсным диодом называется полупроводниковый диод, имеющий малую длительность переходного процесса при отпирании p–n перехода и предназначенный для работы в импульсных схемах. В импульсных схемах токи и напряжения изменяются в течение малого промежутка времени, составляющего около 10 -6 секунды, сохраняя затем неизменное значение в течение определённого времени (рисунок 2.5,б). На рисунке 2.5,а показана схема включения импульсного диода, на вход которой подаётся импульсный сигнал (рисунок 2.5,б).

Рисунок 2.5 – Схема включения импульсного диода (а),

входной сигнал (б) и ток через диод (в)

При положительном значении входного сигнала (01) через диод протекает ток iд,, величина которого определяется значением Um и значениями прямого сопротивления диода и R. Ток создается основными носителями заряда. Не основные носители зарядов в это время находятся под действием тормозящего поля, создаваемым прямым напряжением (+Um). Происходит процесс накопления неравновесных неосновных носителей в области p–n перехода. Неравновесные носители – это электроны или дырки, не находящиеся в термодинамическом равновесии как по концентрации, так и по энергетическому распределению. При изменении полярности входного напряжения в момент времени t=t1 неравновесные неосновные носители оказываются под действием ускоряющего электрического поля. Они проходят через p–n переход и создают обратный ток Im обр, который в течение некоторого времени остается постоянным. Затем происходит рассасывание объемного заряда неосновных носителей, что ведет к уменьшению обратного тока до некоторой установившейся величины Iобр (t=t2). Время, в течение которого происходит рассасывание неосновных носителей, называется временем восстановления обратного сопротивления диода.

Рассмотренный процесс прохождения сигнала импульсной формы через диод характерен для любого p–n перехода. Очевидно, что в импульсном диоде p–n переход должен обладать малыми инерционными свойствами. Применяемые полупроводники должны иметь малую концентрацию неосновных носителей. Очевидно, на величину обратного тока влияет и величина барьерной емкости p–n перехода. Поэтому маломощные (низкотоковые) импульсные диоды выполняются по точечной конструкции.

Вольтамперная характеристика импульсного диода полностью совпадает с В.А.Х. p–n перехода (рисунок 1.5). Часть понятий электрических параметров импульсных диодов совпадают с понятиями электрических параметров выпрямительных диодов. Такие, как постоянное прямое напряжение Uпр, постоянное обратное напряжение Uобр, постоянный прямой ток Iпр, общая ёмкость диода Сд.

Ряд параметров характеризуют импульсные свойства диодов:

Iпр.и – прямой импульсный ток, это максимально допустимый ток в течении определённой длительности импульса. Его значение обычно на порядок превышает значение прямого тока;

tвос.обр – время восстановления обратного сопротивления диода

Графическое обозначение импульсного диода такое же, как и выпрямительного диода (рисунок 2.1,б).

Применяются импульсные диоды в импульсных схемах, в переключающих устройствах, при построении цифровых микросхем.

Стабилитроном называется полупроводниковый диод, работающий в режиме электрического пробоя. Условное обозначение стабилитрона представлено на рисунке 2.6,а с указанием анода и катода. При прямом включении стабилитрона (плюс на аноде, минус на катоде) вид В.А.Х. полностью совпадае6т с видом В.А.Х. выпрямительного диода. При обратном включении вид В.А.Х. так же похож на В.А.Х. выпрямительного диода. Однако при достижении обратного напряжения равного напряжению пробоя в стабилитроне не наступает тепловой пробой. При дальнейшем увеличении обратного напряжения в интервале от Uст. min до Uст. max происходит нарастание обратного тока от Iст. min до Iст.max. В этом состоит основное свойство стабилитрона, которое используется при построении стабилизаторов напряжения и тока и ряда других устройств. При превышении обратного напряжении величины Uст. max происходит возрастание обратного тока, что приводит к разогреву p–n перехода и его тепловому пробою.