г.Кизилюрта «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева».

Учитель:Салманов Магомед Гаджиевич.

- Изучение и закрепление знаний;

- Актуализация ведущих знаний;

- Ввести понятия способы передачи информации, каналы передачи информации, пропускная способность канала.

- Рассмотреть технические системы передачи информации.

- развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся;

- развивать дружеское и деловое общение учащихся в совместной работе.

- воспитывать интерес к предмету, внимательность, дисциплинированность.

Тип урока: изучения нового материала и первичное закрепление знаний.

Оборудование: ПК, проектор, экран, презентация «Передача информации».

Виды работы: эвристическая беседа, лекция-демонстрация, самостоятельная работа учащихся.

- Организационный момент.

- Актуализация знаний:

- Постановка цели урока.

- Изучение нового материала.

- Подведение итогов урока.

- Постановка домашнего задания.

– Здравствуйте, ребята, садитесь. Я очень рад вас видеть. Сегодня мы продолжаем изучать главу «Информационные процессы в системах»

II. Актуализация знаний

Из базового курса вам известно:

Передача информации происходит от источника к получателю (приемнику) информации. Источником информации может быть все, что угодно: любой объект или явление живой или неживой природы. Процесс передачи информации протекает в некоторой материальной среде, разделяющей источника и получателя информации, которая называется каналом передачи информации. Информация передается через канал в форме некоторой последовательности сигналов, символов, знаков, которые называются сообщением .

Получатель информации — это объект, принимающий сообщение, в результате чего происходят определенные изменения его состояния. Все сказанное выше схематически изображено на рисунке. Человек получает информацию от всего, что его окружает, посредством органов чувств: слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Наибольший объем информации человек получает через слух и зрение. На слух воспринимаются звуковые сообщения — акустические сигналы в сплошной среде (чаще всего — в воздухе). Зрение воспринимает световые сигналы, переносящие изображение объектов.

Информационный канал может иметь либо естественную природу (атмосферный воздух, через который переносятся звуковые волны, солнечный свет, отраженный от наблюдаемых объектов), либо быть искусственно созданным. Искусственно созданные – это как раз технические средства связи.

И так тема нашего урока «Передача информации» (Слайд 1)

III. Постановка цели урока

Приступим к изучению нового материала. Тему урока запишите в тетрадь.

Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с техническими системами передачи информации, как осуществляется процесс передачи информации, решим практические задачи.

Передача информации | Информатика 9 класс #21 | Инфоурок

IV. Изучение нового материала.

Первым техническим средством передачи информации на расстояние стал телеграф, изобретенный в 1837 году американцем Сэмюэлем Морзе. В 1876 году американец А.Белл изобретает телефон. На основании открытия немецким физиком Генрихом Герцем электромагнитных волн (1886 г.), А.С. Поповым в России в 1895 году и почти одновременно с ним в 1896 году Г.Маркони в Италии, было изобретено радио. Телевидение и Интернет появились в ХХ веке. (Слайд 2)

Модель передачи информации К. Шеннона

Все перечисленные способы информационной связи основаны на передаче на расстояние физического (электрического или электромагнитного) сигнала и подчиняются некоторым общим законам. Исследованием этих законов занимается теория связи, возникшая в 1920-х годах. Математический аппарат теории связи — математическую теорию связи, разработал американский ученый Клод Шеннон. (Слайд 3)

Модель передачи информации по техническим каналам связи

Клодом Шенноном была предложена модель процесса передачи информации по техническим каналам связи. Под кодированием здесь понимается любое преобразование информации, идущей от источника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи. Декодирование — обратное преобразование сигнальной последовательности .

Работу такой схемы можно пояснить на знакомом всем процессе разговора по телефону. Источником информации является говорящий человек. Кодирующим устройством — микрофон телефонной трубки, с помощью которого звуковые волны (речь) преобразуются в электрические сигналы. Каналом связи служит телефонная сеть (провода, коммутаторы телефонных узлов, через которые проходит сигнал). Декодирующим устройством является телефонная трубка (наушник) слушающего человека — приемника информации. Здесь пришедший электрический сигнал превращается в звук.

Современные компьютерные системы передачи информации — компьютерные сети, работают по тому же принципу. Есть процесс кодирования, преобразующий двоичный компьютерный код в физический сигнал того типа, который передается по каналу связи. Декодирование заключается в обратном преобразовании передаваемого сигнала в компьютерный код. Например, при использовании телефонных линий в компьютерных сетях функции кодирования-декодирования выполняет прибор, который называется модемом.

Пропускная способность канала и скорость передачи информации

Разработчикам технических систем передачи информации приходится решать две взаимосвязанные задачи: как обеспечить наибольшую скорость передачи информации и как уменьшить потери информации при передаче. К. Шеннон был первым ученым, взявшимся за решение этих задач создавшим новую для того времени науку — теорию информации . Шеннон определил способ измерения количества информации , передаваемой по каналам связи. Им было введено понятие пропускной способности канала как максимально возможной скорости передачи информации. Эта скорость измеряется в битах в секунду (а также килобитах в секунду, мегабитах в секунду).

Пропускная способность канала связи зависит от его технической реализации. Например, в компьютерных сетях используются следующие средства связи:

- телефонные линии;

- электрическая кабельная связь;

- оптоволоконная кабельная связь;

- радиосвязь.

Пропускная способность телефонных линий — десятки и сотни Кбит/с; пропускная способность оптоволоконных линий и линий радиосвязи измеряется десятками и сотнями Мбит/с.

Однако существует проблема, которая на схеме, предложенной К. Шенноном, отмечена словом «шум».

Шум, защита от шума

Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам, таким как плохое качество линий связи , незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемых по одним и тем же каналам. Иногда, беседуя по телефону, мы слышим шум, треск, мешающие понять собеседника, или на наш разговор накладывается разговор других людей.

Наличие шума приводит к потере передаваемой информации . В таких случаях необходима защита от шума. Для этого в первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Такие способы бывают самыми разными, иногда простыми, иногда очень сложными. Например: использование экранированного кабеля вместо «голого» провода; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр.

Шеннон разработал специальную теорию кодирования, дающую методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Например, если при разговоре по телефону вас плохо слышно, то, повторяя каждое слово дважды, вы имеете больше шансов на то, что собеседник поймет вас правильно.

Избыточность кода — это многократное повторение передаваемых данных.

Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и удорожанию связи. Теория кодирования как раз и позволяет получить такой код, который будет оптимальным: избыточность передаваемой информации будет минимально возможной, а достоверность принятой информации — максимальной.

Большой вклад в научную теорию связи внес известный советский ученый Владимир Александрович Котельников. В 1940-1950-х годах им получены фундаментальные научные результаты по проблеме помехоустойчивости систем передачи информации.

В современных системах цифровой связи для борьбы с потерей информации при передаче часто применяется следующий прием. Все сообщение разбивается на порции — блоки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая передается вместе с данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма принятого блока и, если она не совпадает с первоначальной суммой, передача данного блока повторяется. Так происходит до тех пор, пока исходная и конечная контрольные суммы не совпадут.

Самостоятельная работа. У учащихся карточки с заданиями, которые они должны выполнить.

Задания для самостоятельной работы

- Пропускная способность канала связи 100 Мбит/с. Канал не подвержен воздействию шума (например, оптоволоконная линия). Определите, за какое время по каналу будет передан текст, информационный объем которого составляет 100 Кб.

- Пропускная способность канала связи 10 Мбит/с. Канал подвержен воздействию шума, поэтому избыточность кода передачи составляет 20%. Определите, за сколько времени по каналу будет передан текст, информационный объем которого составляет 100 Кб.

Наш урок подошел к концу. Что нового вы сегодня узнали на уроке и чему научились?

Я предлагаю оценить себя самостоятельно (говорю правильные ответы). Оценки за урок.

VII. Постановка домашнего задания

Параграф 8, вопрос 1-8.

4. Как передаётся информация?

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник посылает передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым сообщением.

- сообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся приёмнику (телезрителю) от источника — специалиста-метеоролога посредством канала связи — телевизионной передающей аппаратуры и телевизора;

- живое существо своими органами чувств (глаз, ухо, кожа, язык и т.д.) воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п., использует в процессе своей жизнедеятельности.

Передача информации по каналам связи часто сопровождается воздействием помех, вызывающих искажение и потерю информации.

5. Как измеряется количество информации?

Какое количество информации содержится, к примеру, в тексте романа «Война и мир», в фресках Рафаэля или в генетическом коде человека? Ответа на эти вопросы наука не даёт и, по всей вероятности, даст не скоро.

А возможно ли объективно измерить количество информации? Важнейшим результатом теории информации является вывод:

В определенных, весьма широких условиях можно пренебречь качественными особенностями информации, выразить её количество числом, а также сравнить количество информации, содержащейся в различных группах данных.

В настоящее время получили распространение подходы к определению понятия «количество информации», основанные на том, что информацию, содержащуюся в сообщении, можно нестрого трактовать в смысле её новизны или, иначе, уменьшения неопределённости наших знаний об объекте.

Так, американский инженер Р. Хартли (1928 г.) процесс получения информации рассматривает как выбор одного сообщения из конечного наперёд заданного множества из N равновероятных сообщений, а количество информации I, содержащееся в выбранном сообщении, определяет как двоичный логарифм N.

Формула Хартли: I = log2N.

Допустим, нужно угадать одно число из набора чисел от единицы до ста. По формуле Хартли можно вычислить, какое количество информации для этого требуется: I = log2100 » 6,644. То есть сообщение о верно угаданном числе содержит количество информации, приблизительно равное 6,644 единиц информации.

Приведем другие примеры равновероятных сообщений:

- при бросании монеты: «выпала решка», «выпал орел»;

- на странице книги: «количество букв чётное», «количество букв нечётное».

Определим теперь, являются ли равновероятными сообщения «первой выйдет из дверей здания женщина» и «первым выйдет из дверей здания мужчина». Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от того, о каком именно здании идет речь. Если это, например, станция метро, то вероятность выйти из дверей первым одинакова для мужчины и женщины, а если это военная казарма, то для мужчины эта вероятность значительно выше, чем для женщины.

Для задач такого рода американский учёный Клод Шеннон предложил в 1948 г. другую формулу определения количества информации, учитывающую возможную неодинаковую вероятность сообщений в наборе.

Формула Шеннона: I = – ( p1 log2 p1 + p2 log2 p2 + . . . + pN log2 pN ), где pi — вероятность того, что именно i-е сообщение выделено в наборе из N сообщений.

Легко заметить, что если вероятности p1, . pN равны, то каждая из них равна 1/N, и формула Шеннона превращается в формулу Хартли.

Помимо двух рассмотренных подходов к определению количества информации, существуют и другие. Важно помнить, что любые теоретические результаты применимы лишь к определённому кругу случаев, очерченному первоначальными допущениями.

В качестве единицы информации условились принять один бит (англ. bit — binary, digit — двоичная цифра).

Бит в теории информации — количество информации, необходимое для различения двух равновероятных сообщений. А в вычислительной технике битом называют наименьшую «порцию» памяти, необходимую для хранения одного из двух знаков «0» и «1», используемых для внутримашинного представления данных и команд.

Бит — слишком мелкая единица измерения. На практике чаще применяется более крупная единица — байт, равная восьми битам. Именно восемь битов требуется для того, чтобы закодировать любой из 256 символов алфавита клавиатуры компьютера (256=2 8 ).

Широко используются также ещё более крупные производные единицы информации:

- 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2 10 байт,

- 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2 20 байт,

- 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2 30 байт.

В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой информации входят в употребление такие производные единицы, как:

- 1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 2 40 байт,

- 1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 2 50 байт.

За единицу информации можно было бы выбрать количество информации, необходимое для различения, например, десяти равновероятных сообщений. Это будет не двоичная (бит), а десятичная (дит) единица информации.

Скорость передачи информации

Под скоростью передачи информации подразумевают не ее физическую скорость, а переданное количество этой информации за единицу времени.

Напомним, что под информацией мы здесь имеем в виду любые данные, оцифрованные в двоичный код, с которыми работают электронные устройства: компьютеры, телефоны, датчики и т.д. Соответственно, передаваться она может по кабелям, по Интернету и многими-многими другими способами.

Информация передается между устройствами с очень большой скоростью, которой можно просто пренебречь. Практическую ценность будет иметь именно количество информации, передаваемое за определенный промежуток времени.

Чтобы лучше все это понять, представьте такую ситуацию.

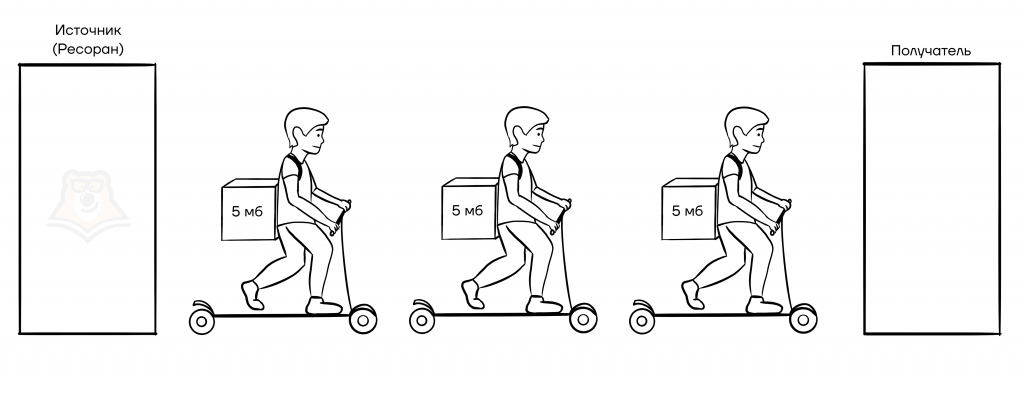

К вам на праздник собирается прийти большое количество гостей, и всех надо будет накормить. Вы решаете заказать очень много еды из вашего любимого ресторана с доставкой. У этого ресторана всего один курьер, но у него есть электросамокат последней модели, настолько быстрый, что позволяет ему добираться до вашего дома ровно за секунду. Но так как ваш заказ слишком большой и не влезает в сумку полностью, курьеру придется везти ваш заказ по частям и несколько раз возвращаться обратно в ресторан.

Гораздо важнее для нас будет, сколько именно еды курьер сможет привезти за раз, то есть за 1 секунду, чем то, что его электросамокат едет со скоростью «очень много» км/ч. Так мы узнаем, сколько раз ему надо будет возвращаться в ресторан за следующей партией, и лучше представим общее время доставки полного заказа.

С передачей информации похожая ситуация — нам важно не то, что сигнал будет идти по кабелю меньше секунды, а то, что ровно за одну секунду успеет прийти определенное количество информации.

Отсюда можно сделать вывод: время передачи информации обратно пропорционально скорости передачи информации, но прямо пропорционально объему передаваемой информации.

Иными словами: чем больше скорость передачи информации, тем меньше время передачи информации. Но при этом, чем больше будет объем самой передаваемой информации, тем больше потребуется времени на ее передачу.

Формула определения времени передачи информации получится следующая:

| t = I/v, где t — время передачи информации, I — объем передаваемой информации, v — скорость передачи информации. |

Разберем пример задачи с такой формулой. Она может встретиться вам в задании 7 ЕГЭ.

Даша отправила реферат объемом 16 МБайт преподавателю, отправка заняла 200 секунд. Вычислите объем сочинения, которое Даша отправляла ранее по тому же каналу связи, если его отправка заняла 50 секунд.

Решение.

Как решать такую задачу? Поймем, что каждое число означает в формате нашей формулы. У нас есть объем реферата — 16 МБайт и 2 разных отрезка времени передач для разных файлов — 200 и 50 секунд. Раз время на отправку сочинения в 200/50 = 4 раза меньше времени на отправку реферата — то и объем сочинения меньше в 4 раза по сравнению с рефератом. Тогда объем сочинения — это 16 МБайт / 4 = 4 МБайт.

По правилам оформления экзаменационных бланков в ответ мы запишем только число без указания единиц измерения.

Ответ: 4

Архивация

При этом есть еще один способ потенциально уменьшить время передачи информации. Представьте, что тот самый курьер ресторана перед отправкой вашего заказа сможет очень грамотно его упаковать, из-за чего он будет занимать меньше места. Теперь ваш заказ будет разделен на гораздо меньшее количество упакованных частей. Курьер будет меньше раз возвращаться в ресторан, и сама доставка займет меньше времени.

Но при этом надо учитывать, что на упаковку заказа курьеру придется потратить еще какое-то время А после полной его доставки вы также потратите время на его распаковку.

Насколько архивация целесообразна, зависит от ситуации.

Рассмотрим следующее условие задачи №7 ЕГЭ. Нужно передать 20 мбайт информации по каналу связи, скорость передачи по этому каналу составляет 220 бит в секунду. При этом у нас есть архиватор, который потратит на сжатие информации 10 секунд, на распаковку после передачи — 2 секунды, а сжатая информация будет занимать 60% от исходного размера.

Как выгоднее поступить — отправлять информацию сразу или потратить время на архивацию и передавать ее в сжатом виде? А на сколько секунд будет отличаться время отправки в разных сценариях?

Чтобы это выяснить, посчитаем оба варианта.

- Отправить информацию сразу.

Несжатая информация занимает (20) мбайт (=20*2^) бит. Тогда передача информации займет

(t_1 = 20 * 2^/ 2^ = 20 * 2^3 = 20 * 8 = 160) c.

Потратить время на архивацию.

Сжатая информация будет занимать (20*0,6=12) мбайт, и времени на передачу (с учетом архивации и распаковки) потребуется

В данном случае сжать данные перед отправкой целесообразно, так мы сэкономим больше времени, чем потеряем, и в итоге способ отправки со сжатием будет быстрее на 160 – 108 = 52 секунды.

Но если бы архивация шла не так хорошо — если бы сжатая информация занимала 80% от исходного размера, на сжатие уходило бы 30 секунд, а на распаковку — 5 секунд, то ситуация бы изменилась.

Теперь сжатая информация занимала бы 16 мбайт, а на ее отправку потребовалось бы

С таким архиватором мы больше потеряем времени, чем сэкономим, поэтому в данной ситуации было бы выгоднее отправлять данные без сжатия, такой способ сохранил бы нам 163 – 160 = 3 секунды.

Задачи на архивацию, подобные рассмотренной выше, могут встретиться в номере 7 ЕГЭ, а также работа с архивом понадобится при выполнении заданий 11 и 12 ОГЭ. При решении задания №7 ЕГЭ нужно обязательно помнить о том, что:

1. Архивация не панацея. Она занимает время, и в некоторых случаях довольно немалое. Поэтому всегда надо просчитывать оба варианта передачи данных — без архивации и с ней.

2. Для обоих способов лучше переводить все величины в биты. Это правило применимо и при решении большинства задач на информацию, так что запоминаем его.

Таким образом, мы узнали, как работать с передаваемыми данными, как с помощью архивации оптимизировать хранение и передачу данных, а также как решать задачи на все эти темы.

Как передается информация в информатике

Код ОГЭ: 1.2.1 Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи информации

Передача информации — перемещение сообщений от источника к приемнику по каналу передачи. В процессе передачи информации всегда имеется несколько участников:

- тот, кто предоставляет информацию (выступает ее источником);

- тот, кто принимает информацию и является ее получателем (таких может быть несколько);

- канал связи, по которому передается информация.

Общую схему передачи информации разработал основоположник цифровой связи (создатель теории информации) Клод Шеннон.

Передача информации означает ее перемещение в виде информационных сообщений в пространстве — от источника к приемнику. Передаваемое источником сообщение кодируется в передаваемый сигнал.

Источниками и приемниками информации могут быть живые существа или технические устройства. Каналами связи могут быть, например, электромагнитные, звуковые и световые волны.

Информационные сообщения передаются по каналам связи в форме сигналов. Сигнал — это изменение во времени некоторой физической величины (например, уровня напряжения). Именно изменения некоторых параметров (характеристик) сигнала отображают сообщение. Таким образом, сигналы являются материально–энергетической формой представления информации.

Сигналы могут быть аналоговыми (непрерывными) или дискретными (импульсными). Сигнал является дискретным, если его параметр может принимать только конечное число значений и существует лишь в конечное число моментов времени. В компьютерах используются сигналы, которые могут принимать только два дискретных значения — 0 и 1.

По способу передачи сигналов различают каналы проводной связи (например, кабельные) и каналы беспроводной связи (например, спутниковые).

По типу среды распространения каналы связи делятся на проводные, акустические, оптические, инфракрасные и радиоканалы. Например, один из современных каналов передачи информации — световод (оптоволокно) — позволяет передавать сигналы лазеров на расстояние более 100 км без усиления.

Основной характеристикой каналов передачи информации является их пропускная способность, или скорость передачи по каналу информации.

Скорость передачи информации (информационных сообщений) — количество информации, переданное в единицу времени. Скорость передачи сообщений обычно измеряется в битах за секунду (бит/с). Кроме того, используются другие единицы: килобиты за секунду (Кбит/с), мегабиты за секунду (Мбит/с), байты за секунду (Б/с), килобайты за секунду (Кб/с).

Скорость передачи информации отображает, как быстро передается информация от источника к получателю — безотносительно к тому, по каким каналам происходит передача.

Пропускная способность канала — максимальное количество переданной или полученной по этому каналу информации за единицу времени. Таким образом, пропускная способность канала — максимально возможная скорость передачи информации по этому каналу. Например, пропускная способность современных оптоволоконных каналов — более 100 Мбит/с, т. е. в миллиарды раз выше, чем у нервной системы человека при чтении текстов.

Пропускная способность канала измеряется в тех же единицах, что и скорость передачи информации.

В сетях передачи данных по одному каналу может одновременно происходить огромное количество процессов передачи информации (от многих источников ко многим получателям). При этом скорость передачи информации для каждой конкретной пары «источник — получатель» может быть разной, а пропускная способность канала — величина, как правило, постоянная.

Конспект урока по информатике «Процесс передачи информации».

Как передается информация в информатике

Передача информации

Передача информации – один из самых распространённых информационных процессов. Процесс передачи происходит по информационным каналам связи от источника к приёмнику информации. Передаваемая информация кодируется сигналами, знаками, переносится на носитель, передается на расстояние и читается получателем.

Схема Шеннона

Любой естественный язык обладает избыточностью.

Для систем дискретной цифровой связи потеря даже одного бита может привести к полному обесцениванию информации

Защита от шума

Устранение технических помех

• фильтры, отделяющие полезный сигнал от шума

Избыточное кодирование передаваемого сообщения

• дополнение контрольной информацией

• алгоритмы восстановления потерянной информации

Избыточность кода – это многократное повторение передаваемых данных.

Владимир Александрович Котельников (1908-2005) – советский и российский учёный. Внёс большой вклад в развитие теории связи. Его исследования посвящены проблемам совершенствования методов радиоприёма, изучению радиопомех и разработке методов борьбы с ними.

Технические характеристики

Важной характеристикой технических каналов передачи информации является их пропускная способность – максимальная скорость передачи информации.

Современные технические каналы характеризуют:

• высокая пропускная способность

Объём переданной информации I вычисляется по формуле: I = v ・ t , где v – пропускная способность канала (в битах в секунду), t – время передачи.

Хранение информации

Сохранить информацию – зафиксировать её на носителе.

Носитель информации – это материальная среда, используемая для записи и хранения информации.

По одной из версий, название «винчестер» накопитель получил благодаря Кеннету Хотону. При его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «30-30», что означало два модуля по 30 мегабайт каждый, что по созвучию совпало с обозначением популярного охотничьего оружия, использующего винтовочный патрон .30-30 Winchester. Также существует версия, что название произошло исключительно из-за названия патрона, также выпускавшегося Winchester Repeating Arms Company.

В Европе и США название «винчестер» вышло из употребления, в русском же языке сохранилось и получило полуофициальный статус, а в компьютерном сленге сократилось до слова «винт».

Первые фотографии

Цифровая фотография ведет историю с 1981 года. Информацию в виде аналогового сигнала записывали на диск, что позволило отказаться от фотопленки.

Грампластинка

Грампластинка – носитель звуковой информации. Аналоговый сигнал зависит от формы нанесенной непрерывной извилистой канавки.

При движении по дорожке грампластинки игла проигрывателя начинает вибрировать (поскольку форма дорожки неравномерна и зависит от записанного сигнала).

Для «проигрывания» с грампластинок используются аппараты: граммофоны, патефоны, электропроигрыватели.

Оптический способ записи

Процесс записи и считывания информации компакт-дисков при помощи лазера появился в 1980-х годах. Информационная ёмкость CD составляет от 190 до 700 MB.

Использование лазера с меньшей длиной волны обеспечило более плотную структуру рабочей поверхности ( DVD диски), позволяя увеличить информационную ёмкость до 17 GB.

В конце 2000-го года впервые был представлен Blu-ray Disc (BD) – оптический носитель, используемый для записи с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости. В BD для записи и чтения данных используется коротковолновый (405 нм) сине-фиолетовый лазер. Это позволяет при сохранении физических размеров CD и DVD (12 см) увеличить информационную ёмкость BD до 50 GB и более.

Выпуск флеш-накопителей, называемых в просторечии «флэшками», был начат в 2000 году. Сегодня широко используются флеш-накопители от 8 GB до 128 GB .

• большой информационной ёмкостью при небольших физических размерах;

• низким энергопотреблением при работе, обеспечивая наряду с этим высокие скорости записи и чтения данных;

• энергонезависимостью при хранении;

• долгим сроком службы.

В настоящее время активно ведутся работы по созданию ещё более компактных носителей информации на основе нано-технологий, имеющих дело с молекулами и атомами вещества. По предположениям экспертов приблизительно через 15 — 20 лет плотность хранения информации возрастёт настолько, что каждую секунду человеческой жизни можно будет записать на носитель с физическими размерами в 1 см 3 .

Пакетный принцип организации данных и маршрутизация

При последовательной передаче данные в сетях принято передавать не непрерывным потоком, а пакетами (порциями, сериями). Такой подход обладает следующими преимуществами:

- по одной и той же линии можно передавать данные для нескольких получателей, указывая их адреса в заголовочной части пакетов;

- получив определенный объем информации, можно убедиться, что содержащиеся в них данные точно соответствуют тому, что было отправлено; для этого в последовательность пакетов добавляются так называемые контрольные суммы — особым образом подсчитанные числа, на которые влияет каждый бит переданной информации; если хотя бы один бит на стороне приемника будет отличаться (например, из-за помех на линии), то контрольные суммы приемника и передатчика не совпадут и станет понятно, что информация принята с искажениями, следует повторить ее отправку/прием.

Пакетный принцип положен в основу протоколов (правил обмена информацией), используемых в современных компьютерных сетях. В большинстве из них используется семейство TCP/IP — набор протоколов для обмена данными в глобальной сети Интернет, представляющей собой объединение локальных сетей.

Ключевым методом, позволяющим компьютерам, подключенным к разным сетям обмениваться информацией, является маршрутизация. Пакеты, отправляемые внутри локальной сети, принимаются всеми компьютерами, но каждый обрабатывает лишь те, в которых находит свой адрес. Частью адреса является еще и номер сети, который тоже анализируется каждым получателем. Этот номер должен совпадать с заранее настроенным номером, хранящимся в памяти компьютера. Однако среди компьютеров есть такие, которые подключены одновременно к более чем одной сети. Они называются маршрутизаторами (в англоязычной традиции роутерами, а также шлюзами). Если роутер обнаруживает, что пакет предназначен компьютеру чужой по отношению к отправителю сети, он отправляет его во внешнюю сеть. Соседняя сеть также может передать пакет дальше, пока через цепочку шлюзов он не достигает адресата или не вернется с пометкой, что доставка невозможна.

Рисунок 2. Структура заголовка IP-пакета. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Замечание 2

Маршруты, по которым идут пакеты от отправителя к получателю, могут меняться. Интернет — децентрализованная система, в которой нет единого центра управления. Поэтому при повреждении части глобальной сети информация по ней все равно будет передаваться по альтернативным маршрутам, хотя, возможно, и с более низкой скоростью.

Служба доменных имен (DNS)

Структура пакетов протокола TCP/IP, а также правила адресации и маршрутизации в Интернете достаточно сложны для обычного пользователя. Для удобства обращения к ресурсам глобальной сети разработана система доменных имен.

Определение 1

Домен — совокупность сетевых сервисов, принадлежащих организации или частному лицу.

Домен характеризуется особыми именем, регистрируемым в международной организации ICANN, например, yandex.ru. Последние две буквы имени домена обозначают национальную принадлежность (ru — Россия, by — Беларусь, kz — Казахстан, us — Соединенные Штаты и т.п.) или назначение домена (biz — для бизнеса, org — некоммерческие организации, academy — образование и т.п.).

Для преобразования удобных для человеческого запоминания доменных имен в IP-адреса, обрабатываемые компьютерами, предназначена служба доменных имен (DNS, Domain Name Service).

Рисунок 3. Принцип работы DNS. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Замечание 3

Сервисы, принадлежащие домену, могут размешаться на разных компьютерах и даже в разных сетях. Поэтому фраза «компьютер принадлежит домену» не совсем корректна. На одном компьютере могут быть запущены сервисы, принадлежащие разным доменам.

Как передается информация в информатике

Информационные потоки на объекте делятся на входные, внутренние и выходные. В канале телекоммуникации они могут быть разделены на односторонние и двухсторонние.

Циркуляцией информационных потоков называется факт регулярного их движения между различными объектами или элементами одного и того же объекта.

Важен процесс передачи информации, заключающийся в ее транспортировке от места генерации (источника) к местам хранения, обработки или использования (потребителю).

Информация передается в виде сообщений от некоторого источника информации к ее приемнику посредством канала связи (информационного канала) между ними. Источник посылает передаваемое сообщение, кодируемое в передаваемый сигнал, посылаемый по каналу связи. В результате в приемнике появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым сообщением. Схематично процесс передачи информации показан на рисунке 1.12.

Рис. 1.12. Процесс передачи информации

В таком процессе информация представляется и передается в форме некоторой последовательности сигналов, символов, знаков. Например, при непосредственном разговоре между людьми происходит передача звуковых сигналов — речи, при чтении текста человек воспринимает буквы — графические символы. Передаваемая последовательность называется сообщением. От источника к приемнику сообщение передается через некоторую материальную среду (звук — акустические волны в атмосфере, изображение — световые электромагнитные волны).

Если в процессе передачи используются технические средства связи, то их называют каналами связи (информационными каналами).

Канал связи — совокупность технических средств (передатчик, линия связи, приемник), обеспечивающих передачу сигналов от источника к получателю сигнала.

По физической природе каналы связи делятся:

— на механические — используются для передачи материальных носителей информации;

— акустические — передают звуковой сигнал;

— оптические — передают световой сигнал;

— электрические — передают электрический сигнал.

Электрические каналы связи могут быть проводные и беспроводные (радиоканалы).

По форме представления передаваемой информации каналы связи делятся на аналоговые и дискретные. По аналоговым каналам передается информация, представленная в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины; по дискретным — в виде дискретных (цифровых, импульсных) сигналов той или иной физической природы.

К каналам связи относят телефон, радио, телевидение.

Передача информации по каналам связи часто сопровождается воздействием помех, вызывающих искажение и потерю информации.

В существующих информационных системах различных классов в зависимости от видов используемых носителей информации и средств обработки можно выделить несколько систем передачи, в которых информация распространяется посредством передачи устной речи при непосредственном общении; бумажных носителей с помощью фельдъегерско-почтовой связи; машиночитаемых носителей (магнитных карт, перфокарт, перфолент, магнитных дисков и лент) с помощью фельдъегерско-почтовой связи; в виде различных электрических сигналов по каналам телекоммуникаций, в том числе автоматизированным каналам связи.

В системах управления информация передается как путем переноски (перевозки) информационных документов курьером (фельдъегерем), так и использования систем автоматизированной передачи информации по каналам связи.

Ручная и механическая перевозка документов — весьма распространенный способ передачи информации. При минимальных капитальных затратах он полностью обеспечивает достоверность передачи информации, предварительно зафиксированной в документах и проконтролированной непосредственно в пунктах ее регистрации. Однако данный способ передачи имеет существенный недостаток — низкую оперативность (скорость) передачи.

Схема передачи информации посредством фельдъегерско-почтовой связи представлена на рисунке 1.13.

Рис. 1.13. Общая схема процесса передачи информации по каналам

Для оперативной передачи информации используют системы автоматизированной передачи информации. Американским ученым Клодом Шенноном была предложена схема процесса передачи информации по техническим каналам связи (рис. 1.14).

Источником информации и ее получателем могут быть как человек, так и различные технические устройства (средства связи, ЭВТ и др.).

С помощью кодера устройства источника (КИ) информация, имеющая любую физическую природу (изображение, звук и т. п.), преобразуется в первичный электрический сигнал b(t). Для непрерывной информации, например речевого сообщения, эта операция сводится к преобразованию звукового давления в пропорционально изменяющийся электрический ток микрофона, который в каждый момент отсчета (времени) можно представить конечным числом сигналов, соответствующих отдельным буквам алфавита источника. В телеграфии последовательность элементов сообщения (букв алфавита) большого объема заменяется (кодируется) символами (буквами) другого алфавита меньшего объема.

Рис. 1.14. Общая схема системы передачи информации по каналам

Процесс преобразования информации в систему символов, обеспечивает:

— простоту технических средств распознавания элементарных символов сообщения;

— снижение избыточности символов, требующихся на букву сообщения;

— минимальное время передачи или минимальный объем запоминающих устройств хранения информации;

— простоту выполнения арифметических и логических действий с хранимой информацией.

В дальнейшем с помощью технического устройства последовательность кодовых символов преобразуется в последовательность электрических сигналов. Связь, при которой передача производится в форме непрерывного электрического сигнала, называется аналоговой связью. В настоящее время широко используется цифровая связь, когда передаваемая информация кодируется в двоичную форму («0» и «1» — двоичные цифры), а затем декодируется в текст, изображение, звук. Цифровая связь является дискретной.

Рассмотренное кодирование при отсутствии помех в канале связи дает выигрыш во времени передачи или объеме запоминающего устройства, т. е. повышает эффективность системы. Оно получило название эффективного, или оптимального, кодирования.

В процессе передачи сигнала по каналу связи на него оказывают негативное воздействие различного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи возникают по техническим причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемой по одним и тем же каналам. В этих случаях применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Например, использование экранного кабеля вместо «голого» провода; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр.

Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, описывающая методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована.

Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и подорожанию связи. В современных системах цифровой связи часто применяется следующий прием борьбы с потерей информации при передаче. Все сообщение разбивается на порции — блоки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), передаваемая вместе с данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма принятого блока, и если она не совпадает с первоначальной, то передача данного блока повторяется. Так будет происходить до тех пор, пока исходная и конечная контрольные суммы не совпадут. Такое кодирование называется помехоустойчивым.

Выбор кодирующих и декодирующих устройств зависит от статистических свойств источника сообщений, уровня и характера помех в канале связи.

В передатчике (ПРД) первичный электрический сигнал преобразуется во вторичный u(t), пригодный для передачи по соответствующему каналу (линии) связи. Такое преобразование осуществляется с помощью модулятора.

Преобразование сообщения в сигнал должно быть обратимым. Это позволит по выходному сигналу восстановить входной первичный сигнал, т. е. получить всю информацию, содержащуюся в переданном сообщении. В противном случае часть информации будет потеряна.

Линия связи — среда, используемая для передачи сигналов от передатчика к приемнику.

В системах электросвязи такими линиями являются кабели, волноводы, в системах радиосвязи пространства, в которых распространяются электромагнитные волны от передатчика к приемнику.

При передаче по линии связи на сигналы могут накладываться помехи , в результате чего сигналы искажаются.

Приемное устройство в составе приемника (ПРМ) и декодирующего устройства информации (ДИ) обрабатывает принятый сигнал z(t) = s(t) + n(t) и восстанавливает по нему передаваемое сообщение а’, адекватное сообщению источника информации a.

Система связи — совокупность технических средств передачи сообщений от источника к потребителю, включающая передающие (КИ, ПРД) и приемные (ДИ, ПРМ) устройства и линию связи.

По виду передаваемых сообщений различают следующие системы связи: передачи речи (телефонная), текста (телеграфная), неподвижных изображений (фототелеграфная), изображений (телевизионная), данных, радиовещание, видеотекста, телетекста, конференцсвязи, телеизмерения и телеуправления и др.

По количеству передаваемых сообщений по одной линии связи системы делятся на одноканальные и многоканальные.

Одной из важных характеристик системы передачи информации является скорость передачи информации.

Основными качественными показателями системы передачи информации являются пропускная способность, достоверность, надежность работы.

Пропускная способность системы передачи информации — наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени. Она обусловливается скоростью преобразования информации в передатчике и приемнике и допустимой скоростью передачи информации по каналу связи, определяемой физическими свойствами канала связи и сигнала.

Достоверность передачи информации — это передача информации без искажения.

Надежность канала связи — полное и правильное выполнение системой всех своих функций.

Скорость передачи информации — это информационный объем сообщения, передаваемого в единицу времени. Единицы измерения скорости информационного потока: бит/с, байт/с и др.

Скорость передачи дискретной информации по каналу связи измеряется в бодах. Бод — это элемент сигнала, передаваемый в единицу времени (всплеск частоты, переворот фазы).

По пропускной способности каналы связи можно классифицировать на виды:

— низкоскоростные, скорость передачи информации в которых от 50 до 200 Бд; это дискретные (телеграфные) каналы связи как коммутируемые (абонентский телеграф), так и некоммутируемые;

— среднескоростные, использующие аналоговые (телефонные) линии связи; скорость передачи в них от 300 до 9 600 Бд, а в новых Стандартах Международного совета электросвязи (МСЭ) (ранее Международного консультационного комитета по телеграфии и телефонии — МККТТ) до 33 600 Бд (Стандарт V.34 бис);

— высокоскоростные (широкополосные), обеспечивающие скорость передачи информации выше 36 000 Бд; по этим каналам связи можно передавать и дискретную, и аналоговую информации.

Физической средой передачи информации в низкоскоростных и среднескоростных каналах связи (КС) обычно являются группы параллельных, либо скрученных проводов, называемых «витая пара» (скручивание проводов уменьшает влияние внешних помех).

В широкополосных каналах связи используются коаксиальные и оптоволоконные кабели. К ним относятся и беспроводные радиоканалы связи. Возможности широкополосных каналов связи огромны, например, по одному радиоканалу для миллиметровых волн можно одновременно организовать несколько тысяч телефонных, несколько тысяч видеотелефонных и около тысячи телевизионных каналов, при этом скорость передачи может составлять несколько миллионов бод. Не меньше возможностей и у волоконно-оптических каналов.

Следует особо отметить, что телефонный канал связи является более узкополосным, нежели телеграфный, но скорость передачи данных по нему выше ввиду обязательного наличия специального устройства согласования — модема.

Модем выполняет следующие функции:

— при передаче преобразование широкополосных импульсов (цифрового кода) в полосные аналоговые сигналы (амплитудно-, частотно- или фазомодулированные);

— при приеме фильтрацию принятого сигнала от помех и детектирование, т. е. обратное преобразование узкополосного аналогового сигнала в цифровой код.

Благодаря фильтрации сигнала повышается помехоустойчивость, что, в свою очередь, позволяет увеличивать пропускную способность системы. Модемы, выпускаемые промышленностью, различаются:

— конструкцией (автономные и встраиваемые в аппаратуру);

— интерфейсом с КС (контактные и бесконтактные (аудио));

— назначением для разных каналов связи и систем (например, для систем передачи данных — модемы, для систем передачи факсов — факс-модемы);

— скоростью передачи. Существует стандарт скоростей передачи данных, соответствующий стандарту протоколов (алгоритмов управления) МСЭ для телефонных КС; он включает скорости (в бодах): 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800,12 000, 14 400, 16 800,19 200, 28 800, 33 600.

Ранее модемы выпускались каждый на определенную скорость работы. Современные модемы более универсальны: некоторые из них (МТ 1932, МТ 2834 и др.) могут работать как с коммутируемыми, так и с некоммутируемыми КС, поддерживают почти всю шкалу названных скоростей, имеют режимы модема и факс-модема.

Классификация систем передачи информации:

1. Передача недокументированной информации. Телефонная связь — самый распространенный вид оперативной административно-управленческой связи. Ее абонентами являются как физические лица, так и организации. Телефонную связь можно разделить на общегосударственную и внутриучрежденческую. Виды телефонной связи: радиотелефонная, видеотелефонная, пейджинговая.

2. Передача документированной информации. Телеграфная связь предназначена для передачи на расстояние по электрическим проводным каналам связи алфавитно-цифровой информации для автоматизированного приема-передачи коротких текстовых документированных сообщений:

1. Телетайпная связь, при которой ввод информации в телетайп может осуществляться вручную с клавиатуры и автоматизированно с перфоленты.

2. Дейтефонная связь использует для передачи информации телефонные каналы связи, а в качестве приемопередающей аппаратуры может использоваться как обычная телетайпная аппаратура совместно с модемами, так и специальная. Примерный состав и назначение аппаратуры абонента дейтефонной связи:

1) телефонный аппарат — первоначальный вызов абонента;

2) фотосчитывающее устройство — автоматическое считывание информации с перфоленты при передаче;

3) перфоратор ленты — регистрация принятой информации на перфоленту;

4) модулятор-демодулятор (модем) — согласование приемопередающей аппаратуры с телефонным каналом связи;

5) устройство защиты от ошибок — для обеспечения достоверности передачи информации;

6) устройство алфавитно-цифровой печати (принтер, телетайп).

Факсимильный способ передачи информации заключается в дистанционном копировании документов. Назначение факсимильной связи — передача на расстояние информации в виде текстов, чертежей, рисунков, схем, фотоснимков и т. п.