1

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВА АНТЕНН

Лекция 1

НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ АНТЕНН

Любая радиолиния состоит из двух устройств – передающего и приемного, связь между которыми осуществляется с помощью электромагнитных волн, рас- пространяющихся в пространстве. Простейшая блок-схема радиолинии представ- лена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структурная схема радиолинии

Модулированные высокочастотные колебания, вырабатываемые передатчи- ком, подводятся к устройству, задачей которого является излучение свободно рас- пространяющихся радиоволн. Это устройство называется передающей антенной.

Таким образом, основным назначением передающей антенны является излу-

чение свободно распространяющихся электромагнитных волн.

Образовавшиеся электромагнитные волны распространяются в свободном пространстве и достигают приемника. Последний, очевидно, должен содержать устройство, которое улавливает часть энергии из поля приходящих электромаг- нитных волн. Это устройство называется приемной антенной.

Следовательно, основным назначением приемной антенны является улавли-

вание энергии из поля распространяющихся радиоволн и передача этой энергии в

приемник.

Если передающая антенна преобразует энергию токов высокой частоты в энергию свободно распространяющихся электромагнитных волн, то приемная ан- тенна выполняет обратную задачу – преобразует энергию свободно распростра- няющихся электромагнитных волн в энергию токов высокой частоты.

Обратный характер процессов, происходящих в передающей и приемной ан- теннах, определяет их обратимость. Последнее означает, что принципиально пе- редающую антенну можно использовать как приемную, и наоборот. Это свойство обратимости имеет большое практическое значение и широко используется в раз- личных радиотехнических системах, где весьма часто одна и та же антенна рабо- тает как на передачу, так и на прием. Такие антенны называются приемно-

передающими.

2

Ценность свойства обратимости состоит еще и в том, что имеется тесная связь между параметрами антенны в режиме передачи и приема. Это является весьма важным с точки зрения анализа антенн, так как позволяет обойтись изуче- нием параметров антенны при работе ее в одном из режимов.

Преобразование энергии токов высокой частоты в энергию радиоволн в

режиме передачи или обратное преобразование в режиме приема является пер-

вой функцией антенны. Вторая функция антенны – концентрация излучения в

определенных направлениях при заданной поляризации радиоволн в режиме пере-

дачи или преимущественный прием приходящих с определенных направлений ра-

диоволн заданной поляризации в режиме приема.

В настоящее время существует множество различных типов антенн. Каждая антенна может характеризоваться определенным набором параметров. Значение этих параметров определяется при электродинамическом анализе антенны либо при экспериментальном её исследовании. Эти параметры должны позволять каче- ственно и количественно оценивать свойства антенн, сопоставлять различные ти- пы антенн между собой, производить выбор необходимой антенны из множества существующих.

Фрактальные антенны против стержневых, принцип работы и сравнение характеристик

1.2. Классификация антенн

Классификация антенн возможна:

• по функциональному назначению. Например, приемные, передающие, связные, телевизионные, радиолокационные, бортовые и т.д;

• по конструкторско-технологическим признакам. Например, рупорные, спиральные, печатные, зеркальные, щелевые, линзовые, вибраторные и т.д.;

• по электродинамическим или электрическим свойствам и параметрам.

Здесь также возможны различные классификации. Например, по диапазону длин волн: антенны ДВ, СВ, КВ, УКВ, СВЧ; по относительной ширине полосы пропус- кания – широкополосные, сверхширокополосные, диапазонные, узкополосные, ре- зонансные. Антенны могут различаться своими направленными свойствами (на- правленные, слабонаправленные, ненаправленные) или по поляризационному признаку (антенны круговой, эллиптической, линейной, вертикальной, горизон- тальной поляризаций).

Однако, несмотря на такое многообразие, все антенны по принципу форми- рования диаграммы направленности можно разделить на три больших класса:

• линейные,

• апертурные,

• антенные решетки.

Линейные антенны

К линейным антеннам (ЛА) относят любые излучающие системы, малых по

сравнению с длиной волны поперечных размеров, в которых направление протека-

ния тока совпадает с осью системы (рис. 1.2).

3

В простейшем случае представляют собой тонкий металлический провод- ник, по которому протекает переменный во времени электрический ток, или узкую щель в металлическом экране, между краями которой приложено переменное на- пряжение. К линейным антеннам относят не только прямолинейные, но также ис- кривленные или изогнутые проводники и щели, если их поперечные размеры мно- го меньше длины волны. В более широком смысле к линейным можно отнести не- которые типы антенн, поперечные размеры которых сравнимы с длиной волны

(например, утолщенные вибраторные, спиральные, диэлектрические стержневые).

Рис. 1.2. Линейные антенны: штыревая, петлевой вибратор, директорная, логопериодическая

Линейные антенны могут быть антеннами стоячих волн (АСВ) и бегущих волн (АБВ) с различными амплитудно-фазовыми распределениями (АФР) вдоль них. В АБВ режим бегущей волны реализуется посредством возбуждения антенны с одного конца и включением поглощающей нагрузки на противоположном конце или за счет спадающего амплитудного распределения, например вследствие не- прерывного излучения бегущей волны тока. К АСВ относятся симметричные и не- симметричные вибраторы, щелевые антенны, рамочные антенны. К АБВ можно отнести спиральные, диэлектрические стержневые, антенны поверхностных волн.

Отличительной особенностью линейных антенн является последовательная схема питания (возбуждения) элементов антенны и, как следствие, возможность зависи- мости характеристик излучения от длины антенны или от её частоты.

Апертурные антенны

Характеризуются тем, что у них можно выделить некоторую ограничен-

ную поверхность, как правило плоскую, через которую проходит весь поток излу-

чаемой или принимаемой мощности. Эта поверхность называется апертурой или

раскрывом, размеры которых обычно много больше длины волны. К апертурным антеннам (АА) относятся рупорные, зеркальные, линзовые антенны, открытые концы волноводов (рис. 1.3). Принципы формирования диаграммы направленно- сти у них подобны оптическим. Отличительной особенностью этого класса антенн

4 является параллельная схема возбуждения элементов апертуры посредством сис- темы независимых лучей и, как следствие, независимость формы диаграммы на- правленности от размеров апертуры или от частоты.

Рис. 1.3. Апертурные антенны: зеркальная, рупорная, линзовая

Антенные решетки

Это системы однотипных излучателей, расположенных в пространстве по

определённому закону и конкретным образом возбуждаемых (рис. 1.4). Антенные

решетки (АР) могут быть одномерными (или линейными) и двумерными (или по-

верхностными). Примерами линейных решеток являются директорная антенна и система щелей, прорезанных в стенках волновода (волноводно-щелевая решетка).

Рис. 1.4. Антенные решетки: волноводно-щелевая, микрополосковая

Из совокупности одномерных решеток можно составить двумерную решет- ку. Излучатели в решетках могут располагаться на плоских поверхностях или на поверхностях с криволинейной образующей. Схема питания элементов решеток может быть как последовательной, так и параллельной, а также комбинированной.

5

Важное место в классе антенных решеток занимают фазированные антенные решетки (ФАР) с независимой регулировкой амплитудно-фазовых распределений на элементах.

1.3. Диапазоны радиочастот

Диапазоны радиочастот принято классифицировать по десятичному прин-

ципу: границы поддиапазонов отличаются по величине в десять раз. В табл. 1.1 приведены диапазоны частот и длин волн.

Табл.1.1. Диапазоны радиочастот

СВЧ-диапазон дополнительно подразделяется на поддиапазоны, обозначае- мые латинскими буквами (табл. 1.2).

Табл. 1.2. Поддиапазоны СВЧ

Децимальные приставки

На практике часто приходится сталкиваться с необходимостью перевода од- них десятичных множителей в другие, для напоминания они приведены в табл.

1.3.

Измерительные антенны

Антеннами называют устройства, предназначенные для приема и/или излучения электромагнитных колебаний при передаче информации через свободное пространство. Конструктивно антенна представляет собой проводник либо систему проводников специальной формы, обеспечивающих прием и излучение в заданном направлении.

Качество антенн характеризуют следующими параметрами: коэффициентом направленного действия, коэффициентом полезного действия, коэффициентом усиления, сопротивлением излучения, действующей длиной (высотой) либо эффективной поверхностью. Антенны обладают свойством обратимости, благодаря которому их параметры не меняются при переходе от режима приема в режим передачи.

К основным параметрам измерительных антенн (ИА) относятся действующая длина (высота), эффективная поверхность, а также параметры согласования. Эти параметры в первую очередь определяются конструкцией антенны.

Штыревая антенна

Такая антенна выполнена в виде короткого металлического штыря, который располагают в пространстве параллельно вектору электрического поля. Штыревую антенну можно представить в виде отрезка двухметровой линии передачи, нижний проводник которой соединен с землей, верхний повернут на угол 90° вверх, как показано на рис. 7.6. В силу свойств линии передачи, разомкнутой на конце, распределение тока по длине штыря имеет вид синусоиды с нулем на вершине штыря. Для определения действующей высоты (длины) такой антенны штырь разделяют на элементарные участки длиной d/, на каждом из которых амплитуда тока равна IJ и не меняется на длине d/.

Рис. 7.6. Эквивалентная схема штыревой антенны

Из теории антенн известно, что напряженность поля, создаваемая таким элементарным участком в режиме излучения на расстоянии г от него в направлении 0, пропорциональна длине излучения и току в нем

Суммарное поле, создаваемое всеми элементарными участками в заданной точке пространства, находим, выполняя интегрирование по длине штыря

Для упрощения рассуждений будем рассматривать поле в точке, удаленной от штыря на расстояние г, когда выполняется условие

При таком условии расстояние г и угловые координаты 0; для всех элементарных участков можно считать одинаковыми, а функцию F(, г> 0) — не зависящей от длины штыря. Тогда формула для Ет может быть записана в следующем виде

Для удобства введем понятие эквивалентной антенны, которая представляет собой антенну, создающую в точке пространства с координатами г и 0 такую же напряженность поля, что и рассматриваемый штырь. Условимся считать, что у эквивалентной антенны ток распределен по всей

длине равномерно и имеет амплитуду 1ЩУ равную амплитуде тока у основания реального штыря. Тогда

где h — длина эквивалентной антенны; 1Щ — амплитуда постоянного тока в ней.

Напряженность поля, создаваемая эквивалентной антенной,

В этом случае длина эквивалентной антенны /?„ называется действующей высотой (длиной).

Опираясь на предыдущие равенства, для h^ получим

Так как Iml = I sin р/, /ш = I sin р/П1, то

Используя известные тригонометрические соотношения, высоту h штыревой антенны можно определить

где Р=-^ — постоянная распространения.

Для короткого штыря (/ « X)

Штыревые измерительные антенны имеют длину штыря /ш = 1 м и применяются на частоте до 30 МГц (X > 10 м). Следовательно, во всем частотном диапазоне условие /ш « X выполняется.

Указанные антенны применяются для приема электрического поля диапазона 14 кГц — 30 МГц. В этом диапазоне используют как пассивные, так и активные штыревые антенны, которые иногда называются вибраторами. Обычно антенны этого типа используются при измерениях в открытом пространстве или внутри экранированных помещений (на /

АНТЕННЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН

Диэлектрические стержневые антенны. Диэлектрические стержневые антенны, относящиеся к антеннам осевого излучения, наиболее широко применяются в диапазоне сантиметровых волн. Антенны представляют собой диэлектрический стержень, выполненный из высокочастотного диэлектрика с малыми потерями (полистирол, тефлон). Возбуждение обычно осуществляется отрезком волновода прямоугольного или крутого сечения (рис. 8.6). Структура поля в волноводе соответствует волне основного типа — НЮ (прямоугольный волновод) или Н11 (круглый волновод).

При бесконечной длине стержня указанный способ возбуждения приводит к возникновению в стержне как в диэлектрическом волноводе бегущей волны гибридного типа НЕ11, имеющей продольные составляющие как магнитного, так и электрического поля.

Структура поля этой волны изображена на рис. 8.7.

Волна НЕП относится к так называемым поверхностным волнам, поле которых при удалении от поверхности стержня в радиальном направлении убывает по закону, близкому к экспоненциальному.

Рис. 8.7. Структура поля волны НЕп

Физически возникновение поверхностной волны объясняется эффектом полного внутреннего отражения на границе раздела диэлектрик — воздух. Фазовая скорость волны и зависит от материала стержня. Чем больше диаметр стержня, тем ближе о к скорости света в неограниченном диэлектрике, т. е. к величине с / » г Д е 8 г — отно

сительная диэлектрическая проницаемость материала стержня. С уменьшением d величина и -> с, при этом волна слабо связана со стержнем. Особенностью волны НЕ 11 в диэлектрическом волноводе является отсутствие критической длины волны (Лкр = оо), т. е. волна может распространяться в стержне при любом его диаметре. Однако при большом диаметре в стержне могут возбудиться волны высших типов, что нежелательно.

Отметим, что поверхностной волне НЕП, передается только часть мощности Рх, подведенной к возбуждающему волноводу. Остальная часть мощности Р2 непосредственно излучается возбудителем в окружающее пространство. Соотношение между этими мощностями определяет эффективность возбудителя =

При конечной длине диэлектрического стержня можно приближенно полагать, что структура поля остается такой же, как в бесконечном волноводе, однако обрыв стержня приводит к возникновению излучения. Результирующая ДН антенны определяется взаимодействием формируемого за счет конечности стержня излучения и непосредственного излучения возбудителя. Сложный характер формирования ДН затрудняет оценку точного положения фазового центра. В первом приближении считают, что он находится в средней точке по длине стержня.

Строгий расчет поля излучения чрезвычайно сложен и требует решения соответствующей задачи дифракции. Приближенно можно считать, что по направленным свойствам диэлектрическая антенна соответствует непрерывной системе излучателей, возбуждаемых с равной амплитудой и линейным изменением фазы, характерным для антенны бегущей волны. Роль излучателей играют так называемые токи поляризации, плотность которых определяется разностью диэлектрической проницаемости стержня и диэлектрической проницаемости окружающей среды [см. (1.10 [3])].

Как видно из рис. 8.7, токи поляризации, соответствующие волне НЕП имеют преимущественное направление, параллельное оси х, и формируют линейно поляризованное поле излучения. Направленные свойства каждого элементарного излучателя могут не учитываться в приближенных расчетах основного лепестка результирующей ДН. Однако в области первых боковых лепестков ДН излучающего элемента может оказать сильное влияние.

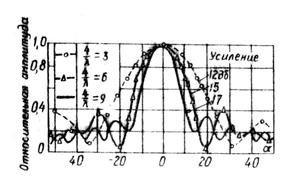

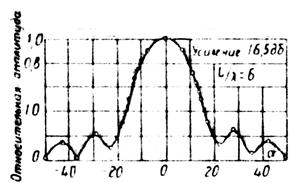

Отраженная волна от конца стержня приводит к появлению в ДН дополнительных боковых лепестков, соответствующих излучению антенны в обратную сторону. Коэффициент отражения зависит от скорости v волны в стержне. Для уменьшения отраженной волны стержню придают коническую форму (рис. 8.66), что приводит к постепенному росту фазовой скорости и приближению ее к скорости света с конца стержня. Расчет основного лепестка ДН такой антенны может быть осуществлен, как и для цилиндрической антенны, с использованием формулы (3.62 [3]) по величине v в середине стержня. Уровень боковых лепестков у конической антенны получается меньше. На рис. 8.8 приведены результаты точного расчета ДН двух антенн длиной ? = 3,ЗЛ: конического стержня с максимальным диаметром dmax =0,627Л (сплошная линия) и цилиндрического стержня с диаметром, равным среднему диаметру конического стержня (штриховая линия).

Диэлектрические антенны являются сравнительно широкополосными. Диапазон рабочих частот определяется в основном свойствами возбуждающего волновода.

Рис. 8.8. ДН антенн: конического стержня (сплошная линия) и цилиндрического стержня

Ширина ДН по уровню половинной мощности одиночной диэлектрической антенны составляет обычно не менее 20. 25°. Применяются диэлектрические антенны как самостоятельные излучатели, облучатели зеркал и элементы различных решеток.

Используются также ребристо-стержневые антенны, аналогичные по своим свойствам диэлектрическим стержневым антеннам (рис. 8.9а). Для получения вращающейся поляризации возбуждение ребристо-стержневых антенн осуществляется спиральным излучателем (рис. 8.96).

Плоские антенны поверхностных волн. Наряду с диэлектрическими стержневыми антеннами применяют плоские диэлектрические и ребристые (гофрированные) антенны, получившие также название импедансных.

Рис. 8.9. Ребристо-стержневая антенна

Антенны состоят из возбудителя, например, рупорного типа и структуры, направляющей волну, в виде слоя диэлектрика на металле или ребристой поверхности (рис. 8.10). Ребристые структуры обычно применяются в сантиметровом диапазоне волн. Диэлектрические структуры, имеющие несколько большие потери, предпочтительны в дециметровом диапазоне из-за конструктивных преимуществ. Антенны могут быть также снабжены экраном, выступающим перед направляющей структурой. Роль экрана может играть поверхность корпуса объекта, на котором расположена антенна.

Рис. 8.10. Плоские антенны поверхностных волн

При соответствующем выборе параметров направляющей структуры поле над ней имеет характер поверхностной волны типа Е, не обладающей критической длиной волны (Лкр = со) ? причем при указанном способе возбуждения вектор магнитного поля параллелен оси у, а электрическое поле, кроме Ez 9 имеет составляющую Ех. Направляющую структуру принято характеризовать поверхностным сопротивлением (импедансом), равным отношению касательных к поверхности составляющих векторов Е и Н:

Величина Zs для ребристой структуры зависит от глубины канавок, для диэлектрического слоя — от диэлектрической проницаемости и толщины слоя. Для поддержания поверхностной волны сопротивление Zs = IXs должно иметь индуктивный характер. Для ребристой поверхности это достигается, если глубина канавок не превосходит 0,25Х.

Направленные свойства плоской АПВ, как и диэлектрической стержневой антенны, определяются в основном взаимодействием излучения, вызываемого ограниченными размерами направляющей поверхности, и непосредственного излучения возбуждающего устройства. Приближенно ДН может быть вычислена так же, как для антенны бегущей волны длиной L с замедленной фазовой скоростью. Соответственно выражение для множителя системы определяется формулой (3.62 [3]). Излучающим элементом антенны можно считать полосу тока с амплитудным распределением по оси у, соответствующим распределению в раскрыве возбудителя, т. е. по закону cos(rcy/d). Поэтому в плоскости xOz (Е-плоскость) можно считать, что ДН излучающего элемента /0 = 1, а в плоскости yQz (Н-плоскость) вместо /0 следует подставить выражение (3.60 [3]). На форму ДН в Е-плоскости влияют также токи, возбуждаемые на экране. Конечность экрана приводит к отклонению максимума излучения от продольной оси антенны на некоторый угол. Отметим, что точный расчет оптимальной длины антенны затруднен ввиду сложной зависимости ее от эффективности работы возбудителя.

Преимуществом плоских антенн поверхностных волн (АПВ) является малая высота. Подобные антенны практически не выступают над поверхностью объекта, на котором они установлены, поэтому их особенно целесообразно использовать на самолетах и других передвижных объектах.

Синтез плоских АПВ, Направленные свойства АПВ можно существенно улучшить, если применить структуру с переменными по длине параметрами (модулированные антенны). Такими параметрами могут быть глубина канавок в ребристой структуре или толщина слоя диэлектрика и форма направляющей поверхности. С помощью модулированных антенн можно достичь повышения КНД или получить ДН специальной формы, например секторной, косекансной или с малым УБЛ. Нахождение параметров, характеризующих антенну, по заданным требованиям к ДН представляет задачу конструктивного ее синтеза. Наиболее разработаны методы решения такой задачи для ребристых поверхностей по заранее заданной структуре поля, соответствующей требуемой ДН.

Рассмотрим задачу синтеза антенн с высокой направленностью излучения. В обычных AIIB, излучение которых определяется длиной антенны и коэффициентом замедления волны, получение узких ДН не может быть реализовано по следующим причинам. Как следует из (3.31 [3]), в случае малых Д0О 5 необходима большая длина антенны, что требует согласно (3.55 [3]) малого значения у, т. е. малого замедления поверхностной волны. При уопт «1 амплитуда поверхностной волны медленно спадает при удалении от направляющей поверхности. Подобную волну трудно возбудить, в результате чего мощность, подведенная к антенне, в основном тратится на непосредственное излучение из возбудителя и почти не переходит в мощность поверхностной волны.

Представим теперь антенну, в которой с помощью рупорного возбудителя (рис. 8.11) формируется поверхностная волна с большим замедлением. Параметры такого возбудителя можно рассчитать таким образом, чтобы он обладал высокой эффективностью. Поверхностная волна с большим замедлением (волна питания) используется в дальнейшем только для подведения энергии к участкам, вызывающим излучение энергии.

Поле, формирующее ДН антенны (волна излучения), представим в виде поверхностной волны с малым замедлением, распространяющейся в общем случае под некоторым углом а к оси z (см. рис. 8.11). Естественно, что направление максимума излучения при этом будет совпадать с осью z’. Амплитуду поля излучения следует выбирать из условия энергетического баланса, т. е. из равенства мощностей волны питания, возбуждаемой рупором, и волны излучения.

Задача синтеза заключается в отыскании параметров антенны, при которых волна питания преобразуется за счет неоднородностей импедансной структуры в волну излучения.

Рис. 8.11. Формирование поверхностной волны с большим замедлением

Искомыми параметрами при решении данной Задачи являются глубина канавок и огибающая ребер (профиль антенны, рис. 8.12). Эти параметры находят исходя из следующих соображений. Поскольку направляющая поверхность антенны чисто реактивна, т. е. отсутствуют как поглощение, так и излучение энергии в целом по поверхности и в каждой ее точке, то вектор Пойнтинга, точнее, его среднее значение

ZZ„ = Re// , в каждой точке направлен по касательной к поверхности. Так как согласно постановке задачи структура полного поля является заданной, то профиль антенны может быть найден в виде кривой, касательная к которой в каждой точке совпадает с направлением вектора Re П, определяемого по полному полю (т. е. сумме волн питания и излучения).

Рис. 8.12. Профиль антенны

Глубина канавок находится по значению поверхностного импеданса Zs, под которым следует понимать отношение составляющих электрического и магнитного полей, касательных к поверхности антенны в данной точке.

Выполнение условия энергетического баланса, в соответствии с которым выбирается амплитуда поля излучения, обеспечивает полный переход энергии питающей волны в энергию волны излучения. Этому соответствует профиль антенны, конечная точка которого (точка В) лежит на линии, где интенсивность волны питания пренебрежимо мала (линия 1-Г, рис. 8.11). Поэтому направленные свойства подобных антенн могут быть рассчитаны с учетом эквивалентных электрических и магнитных токов в апертуре, соответствующих только волне излучения.

Возможно также представление поля, формирующего заданную ДН, в виде группы поверхностных волн с разным замедлением, распространяющихся под различными углами к продольной оси антенн, или в виде поля, соответствующего излучению решетки из элементов с заданным соотношением амплитуд и фаз токов. Подобное представление волны излучения позволяет реализовывать широкий класс ДН, т. е. существенно расширяет возможности схемы по сравнению с обычными конструкциями АПВ.

Вывод. Спиральные антенны широко применяются в диапазонах сантиметровых, дециметровых и реже — метровых волн. Антенна состоит из спирального провода, соединенного с внутренним проводником возбуждающего коаксиального кабеля. Внешний провод (оплетка) кабеля присоединяется к металлическому диску (экрану), который препятствует проникновению тока, текущего по внутренней поверхности кабеля, на его наружную поверхность. Кроме того, диск играет роль рефлектора, уменьшая излучение антенны в заднее полупространство.

Широкое применение находят плоские спиральные антенны, в том числе антенны в виде архимедовой спирали. Двухзарядная спиральная антенна может выполняться печатным способом и возбуждается либо двухпроводной линией, либо коаксиальным кабелем, проложенным вдоль одного из плеч. Антенну можно рассматривать как свернутую в спираль двухпроводную линию, причем в начальной части антенны токи в соседних витках находятся в противофазе и соответственно не излучают. С удалением от точек питания фазовый сдвиг между токами в соседних витках уменьшается за счет разности хода. Наряду с диэлектрическими стержневыми антеннами применяют плоские диэлектрические и ребристые (гофрированные) антенны, получившие также название импедансных. Рассмотренные типы антенн используются в диапазоне сантиметровых и дециметровых волн в станциях спутниковой и радиорелейной связи.

Вопросы для самопроверки

- 1. Поясните, почему диаметр цилиндрической спиральной антенны выбирается близким к Л / я.

- 2. Из каких соображений выбирают число витков и шаг цилиндрической спиральной антенны?

- 3. Докажите, что активная область плоской спиральной антенны соответствует виткам с диаметром Л / я.

- 4. Какова структура поля волны, возбуждаемой в диэлектрическом стержне антенны? Какова поляризация поля излучения этой антенны?

- 5. Устройство антенн АПВ.

- 6. Принцип работы АПВ.

Литература

- 1. Сомов А. М., Старостин В. В. Распространение радиоволн. М.: Гелиос АРВ, 2010. 264 с.

- 2. Нефедов Е. И. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2010. 320 с.

- 3. Ерохин Г. А. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн / Г. А. Ерохин, О. В. Чернышов, Н. Д. Козырев, В. Г. Копержев-ский. М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 531 с.

- 4. Нефедов Е. И. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: учебник. 2-е изд. М.: Академия, 2008. 316 с.

Классификация антенн

Классификация антенн. I. Условное деление: а) передающие б) приемные II. По диапазону волн: а) антенны метровых волн б) антенны более длинных волн в) СВЧ-антенны Такая классификация имеет недостаток: одна и та же антенна может использоваться в различных частотных диапазонах.

Маран Программная инженерия

Программная инженерия

Техническое задание

Инженерная графика

Подробный разбор экзаменационных билетов по теормеху. 1 часть

Теоретическая механика

Иностранный язык

Иностранный язык

Рис. 4. Симметричный вибратор (диполь) Симметричный вибратор может использоваться, как в метровом диапазоне, так и в ДМ, и в СМ диапазоне. Наиболее целесообразно делить антенны по типу излучающих элементов антенны. Выделяют три группы: 1. антенны с линейными токами – линейные антенны. d l d l 2. апертурные антенны 3. антенны поверхностных волн Линейные антенны делятся на: 1) открытые а) симметричные вибраторы (одинаковые потенциалы, но разные по знаку относительно земли)

Рис. 4. Симметричный вибратор (диполь) Симметричный вибратор может использоваться, как в метровом диапазоне, так и в ДМ, и в СМ диапазоне. Наиболее целесообразно делить антенны по типу излучающих элементов антенны. Выделяют три группы: 1. антенны с линейными токами – линейные антенны. d l d l 2. апертурные антенны 3. антенны поверхностных волн Линейные антенны делятся на: 1) открытые а) симметричные вибраторы (одинаковые потенциалы, но разные по знаку относительно земли)  б) нулевой потенциал земля (противовес)

б) нулевой потенциал земля (противовес)  2) замкнутые – рамочные (используются в радио навигации (ДВ, СВ, КВ) Апертурные антенны – это такие антенны, излучение у которых происходит через раскрыв – апертуру. Используются, как правило, в СВЧ-диапазоне. Существенно отличаются от линейных антенн, как по принципу действия, так и по анализу и по конструкции. К ним относятся: – рупорные – линзовые – зеркальные Размеры апертуры >>l – ДН осторонаправленная, то есть узкая. Как правило, в раскрыве амплитудное распределение – синфазное. Поле в раскрыве характеризуется двумя параметрами: амплитудным распределением и фазовым распределением.

2) замкнутые – рамочные (используются в радио навигации (ДВ, СВ, КВ) Апертурные антенны – это такие антенны, излучение у которых происходит через раскрыв – апертуру. Используются, как правило, в СВЧ-диапазоне. Существенно отличаются от линейных антенн, как по принципу действия, так и по анализу и по конструкции. К ним относятся: – рупорные – линзовые – зеркальные Размеры апертуры >>l – ДН осторонаправленная, то есть узкая. Как правило, в раскрыве амплитудное распределение – синфазное. Поле в раскрыве характеризуется двумя параметрами: амплитудным распределением и фазовым распределением.  Рис. 5. Рупорная антенна

Рис. 5. Рупорная антенна

Апертура поля в ней  , где

, где  – функция распределения амплитуду в раскрыве,

– функция распределения амплитуду в раскрыве,  – функция распределения фазы в раскрыве Рекомендация для Вас — 46 Тактика проверки показаний на месте. Эти антенны применяются в самых различных радиотехнических устройствах: РЛС, РР линии, телевидение, системы наведения и слежения за ЛА и т.д. Антенны поверхностных волн – возбуждаются бегущими электромагнитными волнами, распространяющимися вдоль антенн, и излучающими преимущественно вдоль распространения.

– функция распределения фазы в раскрыве Рекомендация для Вас — 46 Тактика проверки показаний на месте. Эти антенны применяются в самых различных радиотехнических устройствах: РЛС, РР линии, телевидение, системы наведения и слежения за ЛА и т.д. Антенны поверхностных волн – возбуждаются бегущими электромагнитными волнами, распространяющимися вдоль антенн, и излучающими преимущественно вдоль распространения.  Рис. 6. Поперечное сечение стержневой диэлектрической антенны

Рис. 6. Поперечное сечение стержневой диэлектрической антенны  Рис.7. Плоскостная прямоугольная антенна с системой прямоугольных канавок

Рис.7. Плоскостная прямоугольная антенна с системой прямоугольных канавок

Поделитесь ссылкой:

8. Настройка антенны

Антенна с заданной направленностью только в очень узкой полосе частот называется настроенной антенной или настроенной направленной антенной. Как правило, настроенная антенна сохраняет свою направленность только в 5%-м диапазоне вокруг своей частоты настройки, в то время как на других частотах направленность изменяется очень резко, так что связь нарушается. Настроенные антенны не подходят для коротковолновой связи с переменными частотами. Синфазные горизонтальные антенны, изогнутые антенны, зигзагообразные антенны и т. д. — все это настроенные антенны.

Вертикальная антенна относится к антенне, расположенной перпендикулярно земле. Он имеет две формы, симметричную и асимметричную, причем последняя широко используется. Симметричные вертикальные антенны часто питаются от центра. Асимметричная вертикальная антенна питается между нижней частью антенны и землей, и ее максимальное направление излучения сосредоточено в направлении земли, когда высота меньше 1/2 длины волны, поэтому она подходит для вещания. Асимметричные вертикальные антенны также называют вертикальными заземленными антеннами.

10. Перевернутая L-антенна

Антенна, образованная путем соединения вертикального токоотвода с одним концом одиночного горизонтального провода. Поскольку ее форма напоминает обратную сторону английской буквы L, ее называют перевернутой L-образной антенной. Слово 螕 в русском алфавите в точности противоположно английской букве L. Поэтому антенну типа 螕 удобнее называть. Это форма вертикально заземленной антенны. Для повышения эффективности антенны ее горизонтальная часть может быть составлена из нескольких проводов, расположенных в одной горизонтальной плоскости. Излучение, создаваемое этой частью, незначительно, в то время как вертикальная часть генерирует излучение. Перевернутые L-антенны обычно используются для длинноволновой связи. Его преимуществами являются простота конструкции и удобство монтажа; его недостатки — большая площадь пола и низкая долговечность.

В центре горизонтального провода подключите вертикальный нисходящий провод, по форме напоминающий английскую букву Т, поэтому антенна называется Т-образной. Это наиболее распространенный тип вертикально заземленной антенны. Горизонтальная часть излучения пренебрежимо мала, а вертикальная часть производит излучение. Для повышения эффективности горизонтальная часть также может состоять из нескольких проводов. Характеристики Т-образной антенны такие же, как у перевернутой Г-образной антенны. Он обычно используется для длинноволновой и средневолновой связи.

Диэлектрические стержневые антенны

Нет более безопасной в грозовом отношении антенны, чем антенна Бевереджа. Полотно ее заземлено с двух сторон, так что даже прямое попадание молнии в нее не приведет к поражению оператора и разрушению радиоаппаратуры. Антенна Бевереджа обычно расположена ниже других проводящих предметов, чем обеспечивается ее дополнительная защита от грозы. Антенна Бевереджа не накапливает статику, что особенно заметно при приеме перед грозой, на нее можно работать даже во время грозы, не опасаясь поражения.

Так как антенна Бевереджа эффективно принимает волны с вертикальной поляризацией (а молния как раз и излучает их), то антенну Бевереджа можно использовать как индикатор грозы. Для этого можно подключить к коаксиалу, идущему от нее, светодиод. При приближении грозы он начнет светиться в такт ударам молнии. Подключение же такого светодиода к другой антенне – диполю или штырю – часто вызывает выход из строя светодиода.

Литература: Г.З.Айзенберг, Коротковолновые антенны, М.: Радио и связь, 1985г.

Диэлектрические стержневые антенны представляют собой диэлектрические стержни круглого или прямоугольного сечения, возбуждаемые соответственно полем Hили Hв круглом или прямоугольном волноводе, в который вставляют один из концов диэлектрического стержня. Поперечное сечение стержня обычно выполняется несколько суживающимся к противоположному концу; длина стержня составляет 3—5 длин волн. Существует строгое решение [ 3] для волн, распространяющихся вдоль круглого цилиндрического бесконечно длинного диэлектрического стержня. Из этого решения следует, что в стержне могут распространяться поперечно-электрические и поперечно-магнитные волны, как симметричные (H, ), так и несимметричные (Н, Е) относительно оси стержня, весьма сходные с соответствующими волнами в круглом волноводе, причем несимметричные электрические и магнитные волны порознь существовать не могут.Симметричные волны не дают излучения вдоль оси стержня и поэтому не используются в диэлектрической антенне, где нужна волна, поле которой имеет преимущественное направление плоскости поляризации. Такой волной является несимметричная волна типа H.На основании строгого решения можно сделать следующие выводы относительно волны этого типа:

| Рис. I, 1. Электромагнитное поле в диэлектрическом стержне. |

1) Структура электромагнитного поля в стержне аналогична структуре поля в питающем волноводе, за исключением того, что на границе диэлектрик — воздух касательные составляющие поля непрерывны, т. е. поле существует и вне стержня; перенос энергии происходит как внутри, так и вне стержня. Поверхностные токи на стенках волновода в диэлектрическом стержне заменяются токами смещения в воздухе, поэтому кроме поперечно-электрической волны возбужденной волноводом, возникает и поперечно-магнитная волна (рис. I,1).

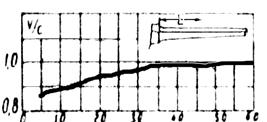

2) Отношение мощностей, переносимых внутри и вне стержня р/pи фазовая скорость распространения вдоль него являются функциями его относительного радиуса / и диэлектрической проницаемости. При постепенном увеличении радиуса мощность, переносимая внутри стержня, возрастает, причем при данном его радиусе она тем больше, чем выше диэлектрическая проницаемость (рис. 1,2); фазовая скорость распространения уменьшается, приближаясь к скорости в безграничной среде с диэлектрической проницаемостью стержня (рис. 1,3). В отличие от симметричных, несимметричные волны не имеют критической частоты, т. е. могут существовать при низких частотах.

Рис. I,2. Зависимость отношения мощностей волны внутри и вне диэлектрического стержня от его относительного радиуса /и диэлектрической проницаемости

Как уже упоминалось, в диэлектрических антеннах применяют обычно конусообразные стержни. Конусообразность стержня необходима, чтобы увеличить излучение с его боковой поверхности и сделать это излучение приблизительно одинаковым по всей длине стержня.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 /

Рис. 1,3. Зависимость фазовой скорости распространения в стержне от его относительного радиуса /

В цилиндрическом стержне из идеального диэлектрика излучение с боковой поверхности должно вообще отсутствовать, в реальном стержне оно невелико и. убывает к его концу. Благодаря конусообразной форме постепенно излучается почти вся энергия, переносимая волной, поэтому почти не возникает отражений и устанавливается режим, близкий к бегущей волне. Этому способствует также постепенное увеличение фазовой скорости, которая на конце стержня приближается к скорости в свободном пространстве, т.е. стержень согласуется со свободным пространством. Диэлектрическая стержневая антенна относится к антеннам бегущей волны и имеет осевое излучение.

Строгое решение для стержней конической формы и конечной длины отсутствует. Благодаря небольшой конусообразности и режиму бегущей волны в каждом сечении стержня используют при решении внешней задачи приведенные выше выводы.

Внешнюю задачу решают, считая известными либо поля на поверхности стержня [З], либополя в его поперечном сечении. Второй способ является более простым, но требует

замены полей в диэлектрике эквивалентными токами в соответствии с так так называемым «вторым принципом эквивалентности».

Уравнения Максвелла для области внутри диэлектрического стержня можно записать в виде

| rot Н =i, (6) rot E =-i, |

где предполагаем, что сторонние токи отсутствуют, а диэлектрик — идеальный (= 0). Прибавим и отнимем в правой части первого уравнения величину i, тогда получим

rot Н =i()E+ i. (7)

Величину j= i()E (8)

можно рассматривать как эквивалентный сторонний ток. Следовательно, диэлектрический стержень можно заменить системой эквивалентных токов (8), непрерывно распределенных в объеме, занимаемом стержнем. Амплитудное и фазовое распределение эквивалентного тока совпадает с амплитудным и фазовым распределением вектора электрического поля внутри стержня.

Можно представить диэлектрический стерженькак линейную систему дисковых излучателей, возбуждаемых бегущей водной. Амплитудное распределение эквивалентных токов в каждом диске приблизительно совпадает с амплитудным распределением полей в раскрыве круглого или прямоугольного волновода в зависимости от формы сечения диэлектрического стержня.

Диаграмма направленности антенны равна произведению диаграммы направленности диска на диаграмму направленности системы с бегущей волной:

Ограничимся рассмотрением диаграмм направленности стержневой антенны круглого поперечного сечения. В плоскостях E и H излучение полей поперечной поляризации взаимно компенсируется, т. е. можно считать, что каждый диск обтекается эквивалентным током одинакового направления, совпадающим с направлением оси стержня х (рис. 1.1).

Элементарными излучателями в случае диэлектрической антенны являются не излучатели Гюйгенса, а элементарные эквивалентные токи j. Поэтому диаграммы направленности дисков отличаются от диаграмм направленности раскрыва волновода только заменой множителей, характеризующих диаграмму направленности излучателя Гюйгенса, на множитель cos в электрической плоскости и на единицу — в магнитной.

Воспользовавшись этими заменами получим диаграмму направленности диэлектрической стержневой антенны круглого поперечного сечения в плоскостях Е и H:

F=cos(kasin) (10)

где aи L— средний радиус и длина стержня; J

—коэффициент укорочения волны в стержне (для замедленной волны >1); = 1,841 —первый корень производной бесселевой функции первого порядка; J- функция Бесселя и Лямбда — функция первого порядка;

N — нормирующий множитель.

Диаграмма направленности антенны почти одинакова в обеих плоскостях и определяется в основном последним множителем, тем точнее, чем тоньше и длиннее стержень. В соответствии с этим максимальный к. н. д. антенны получается при оптимальном коэффициенте укорочения волны

, при котором к. н. д. равен D.

При коэффициенте укорочения, отличающемся от оптимального, D= 4A, (12)

где А = находят по графикам.

В высококачественных диэлектриках (тролитул, полистирол и т. п.) потери весьма малы, коэффициент полезного действия антенны близок к единице, поэтому при расчетах можно полагать коэффициент усиления равным к. н. д.

Максимальный диаметр стержня выбирается из условия, чтобы в волноводе, заполненном диэлектриком, распространялась волна H, критическая длина которой в воздухе составляет =3,41a, и не возбуждались волны высших типов, начиная с волны Eс критической длиной волны =2.62a. Следовательно, максимальный диаметр стержня должен удовлетворять условию

Минимальный диаметр можно найти, определив предварительно из требований, предъявляемых либо к к. н. д. (I2), либо к ширине главного лепестка диаграммы направленности, длину стержня L. Затем можно вычислить значение оптимального коэффициента укорочения . Предполагая, что соответствует среднему диаметру стержня d, находим последний по графикам [3], после чего вычисляем и минимальный диаметр

В литературе [1] рекомендуется для обеспечения оптимального

к. н. д. выбирать диаметры стержня по следующим полуэмпирическим формулам:

На рио.1.4 приведены экспериментальные диаграммы направленности оптимальной диэлектрической антенны из полистирола однородного прямоугольного сечения с размерами около λ/2 – λ/3 для трех различных длин: L/ λ = 3, 6, 9. На этомже рисунке

приведены измеренные значения коэффициента направленного действия в децибелах. Рассмотрение приведенных кривых указывает на наличие у диэлектрических антенн больших боковых лепестков, а также на отсутствие нулей излучения между лепестками, что объясняется затуханием волны при распространении в диэлектрическом стержне, связанным с потерей энергии на нагревание диэлектрика. Ширина главного лепестка и коэффициент направленности действия с точностью до 20% согласуются с приведенными выше формулами. Кроме конических стержней круглого сечения применяют, как уже указывалось выше, суживающиеся прямоугольные стержни. На рис.1.5 показана диэлектрическая стержневая антенна прямоугольного поперечного сечения линейно заостряющаяся на протяжении более половины стержня (длина стержня 6λ). На этом же рисунке показана кривая изменения фазовой скорости волны в различных сечениях стержня. На рис.1.6 приведена экспериментально измеренная диаграмма направленности этой антенны.

С целью уменьшения габаритов антенны и конструктивных удобств срезают половину стержня вдоль оси и помещают его на металлический лист. Срезанная половина стержня при этом как бы восполняется зеркальным изображением. Известны также попытки уменьшить потери в стержне применением диэлектрических труб, однако это приводит к увеличению размеров антенны.

Для формирования диаграмм направленности с узким главным лепестком применяют системы из нескольких стержневых антенн. Особенный интерес представляют многостержневые антенны, в которых стержни изготовлены из феррита. Ферритовые излучатели имеют ряд преимуществ по сравнению со стержнями, изготовленными из обычных высококачественных диэлектриков — тролитула, полистирола и т. п.

Высокочастотные ферриты имеют малые потери и высокую диэлектрическую проницаемость (13). Благодаря весьма малым размерам (например, при = 3 см диаметр стержня — около 6 мм, длина около 11 см) питание излучателей осуществляют путем погружения одного их конца непосредственно в волновод или объемный резонатор. Это позволяет создавать многоэлементные остронаправленные антенны различных типов—резонансные, нерезонансные и c согласованными излучателями.

С помощью подмагничивающих устройств, которыми могут быть снабжены ферритовые стержни, можно осуществить поворот плоскости поляризации и быстрое электрическое качание луча по заданному закону.

22. Антенна Яги

Также называется рулевой антенной. Он состоит из нескольких металлических стержней, один из которых — излучатель, более длинный за излучателем — рефлектор, а более короткие спереди — директора. В излучателе обычно используется свернутый полуволновой генератор. Максимальное направление излучения антенны совпадает с направлением директора. Преимущества антенны Yagi: простая конструкция, малый вес и прочность, а также удобное питание; недостатки — узкая полоса частот и плохая защита от помех. Он используется в ультракоротковолновой связи и радиолокации.

Он имеет две формы: тип металлической пластины и тип металлической проволоки. Среди них это веерообразный тип металлической пластины и веерообразный тип металлической проволоки. Этот тип антенны увеличивает площадь поперечного сечения антенны, поэтому полоса частот антенны расширяется. Проволочная секторная антенна может использовать три, четыре или пять металлических проводов. Секторные антенны используются для приема ультракоротких волн.

24. Биконическая антенна

Биконическая антенна состоит из двух конусов с противоположными концами конусов, и питание подается на кончики конусов. Конус может быть изготовлен из металлической поверхности, металлической проволоки или металлической сетки. Как и в случае с решетчатой антенной, по мере увеличения площади поперечного сечения антенны, полоса частот антенны также расширяется. Биконические антенны в основном используются для приема ультракоротких волн.

Параболическая антенна представляет собой направленную микроволновую антенну, состоящую из параболического рефлектора и излучателя. Излучатель устанавливается на фокальной точке или фокальной оси параболического рефлектора. Электромагнитная волна, излучаемая излучателем, отражается параболой, образуя очень направленный луч.

Параболический рефлектор изготовлен из металла с хорошей проводимостью. Существует четыре основных метода: вращающийся параболоид, цилиндрический параболоид, вращающийся параболоид с отсечкой и параболоид с эллиптическим краем. Наиболее часто используются вращающийся параболоид и цилиндрический параболоид. В излучателе обычно используются полуволновые генераторы, открытые волноводы, щелевые волноводы и т. д.

Параболическая антенна имеет преимущества простой конструкции, сильной направленности и широкой рабочей полосы частот. Недостатки: поскольку излучатель находится в электрическом поле параболического рефлектора, рефлектор оказывает большое реактивное воздействие на излучатель, и антенна и фидер плохо согласованы; обратное излучение велико; степень защиты оставляет желать лучшего; и точность изготовления высокая. Эта антенна широко используется в радиорелейной связи, тропосферной рассеянной связи, радиолокации и телевидении.

Вышеизложенное представляет собой введение в 25 различных типов антенн, которые мы принесли вам. Если у вас есть дополнительные вопросы или вы заинтересованы в продуктах, посетите нашвеб-сайтили свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами сейчас!

Как самыйпрофессиональный производитель китайских спутниковых антенн, Shaanxi Newstar была основана в 2008 году. Предоставляет решения для микроволновых и беспроводных конвергентных сетей связи, включая исследования и разработку антенн спутниковой связи, производство и поставку, системную интеграцию, установку, отладку, обучение и услуги по эксплуатации для интернет-провайдеров. (интернет-провайдеры), вещательные компании, операторы спутниковых сетей и системные интеграторы планируют. В основном поставляемантенны спутниковых земных станций C-диапазона, антенны спутниковых земных станцийKu-диапазона, антенны спутниковых земных станцийKa-диапазона, другие типы антенн ииндивидуальные продукты. Если у вас есть какие-либо потребности, вы можете связаться с нами немедленно.