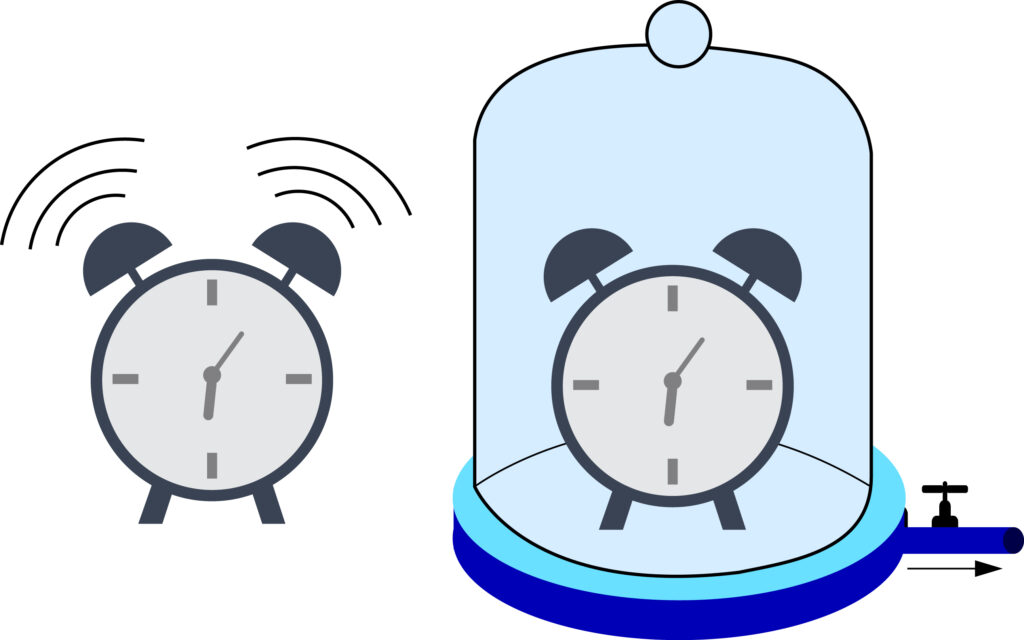

Для распространения звука необходима упругая среда. В вакууме звуковые волны распространяться не могут, так как там нечему колебаться. В этом можно убедиться на простом опыте. Если поместить под стеклянный колокол электрический звонок, то по мере выкачивания из-под колокола воздуха звук от звонка будет становиться все слабее и слабее, пока не прекратится совсем.

Известно, что во время грозы мы видим вспышку молнии и лишь через некоторое время слышим раскаты грома. Это запаздывание возникает из-за того, что скорость звука в воздухе значительно меньше скорости света, идущего от молнии.

Скорость звука в воздухе впервые была измерена в 1636 г. французским ученым М. Мерсенном. При температуре 20 °С она равна 343 м/с, т. е. 1235 км/ч. Заметим, что именно до такого значения уменьшается на расстоянии 800 м скорость пули, вылетевшей из автомата Калашникова. Начальная скорость пули 825 м/с, что значительно превышает скорость звука в воздухе. Поэтому человек, услышавший звук выстрела или свист пули, может не беспокоиться: эта пуля его уже миновала. Пуля обгоняет звук выстрела и достигает своей жертвы до того, как приходит этот звук.

Скорость звука в газах зависит от температуры среды: с увеличением температуры воздуха она возрастает, а с уменьшением — убывает. При 0 °С скорость звука в воздухе составляет 332 м/с.

В разных газах звук распространяется с разной скоростью. Чем больше масса молекул газа, тем меньше скорость звука в нем. Так, при температуре 0 °С скорость звука в водороде составляет 1284 м/с, в гелии — 965 м/с, а в кислороде — 316 м/с.

Скорость звука в жидкостях, как правило, больше скорости звука в газах. Скорость звука в воде впервые была измерена в 1826 г. Ж. Колладоном и Я. Штурмом. Свои опыты они проводили на Женевском озере в Швейцарии. На одной лодке поджигали порох и одновременно ударяли в колокол, опущенный в воду. Звук этого колокола, опущенного в воду, улавливался на другой лодке, которая находилась на расстоянии 14 км от первой. По интервалу времени между вспышкой светового сигнала и приходом звукового сигнала определили скорость звука в воде. При температуре 8°С она оказалась равной 1440 м/с.

Скорость звука в твердых телах больше, чем в жидкостях и газах. Если приложить ухо к рельсу, то после удара по другому концу рельса слышно два звука. Один из них достигает уха по рельсу, другой — по воздуху.

Хорошей проводимостью звука обладает земля. Поэтому в старые времена при осаде в крепостных стенах помещали «слухачей», которые по звуку, передаваемому землей, могли определить, ведет ли враг подкоп к стенам или нет. Прикладывая ухо к земле, также следили за приближением вражеской конницы.

Твердые тела хорошо проводят звук. Благодаря этому люди, потерявшие слух, иной раз способны танцевать под музыку, которая доходит до слуховых нервов не через воздух и наружное ухо, а через пол и кости.

Звуковые волны. Скорость звука

Скорость звука можно определить, зная длину волны и частоту (или период) колебаний:

Источники звуковых волн

Мы говорим, что звук есть волнообразные движения или колебания. Каждый, кто видел или чувствовал то, что происходит, когда рождается звук, тотчас согласится с этим. Так, например, если крепко натянуть нить и потом быстро ударить по ней, то можно видеть, как она заколеблется. И услышать при этом небольшой музыкальный звук. То же самое будет наблюдаться в звучащей фортепианной струне или в колоколе. И мы можем ощущать эти колебания, если дотронемся до них.

Мы также знаем, что при ударе по стеклу оно издает звук, который прекращается, если прикосновением пальца прекратить его колебания. Все эти явления служат доказательством того, что известные колебания производят звук. Каждый раз, когда колеблется колокольчик, стакан или струна, воздух получает от них легкие удары. В нем образуется ряд волн, доходящих до нашего уха, вот почему мы и слышим звук.

Опыт с электрическим звонком

Нетрудно доказать, что воздух проводит звуковые волны. Для этой цели производят следующий опыт: под стеклянный колпак воздушного насоса помещают электрический звонок, заставляют его непрерывно звенеть. Затем начинают насосом выкачивать воздух.

Когда уменьшается количество воздуха под колпаком, мы видим звонок так же хорошо, как и раньше, потому что свет распространяется, когда воздуха нет. Но звук делается все тише и наконец совершению прекращается. Колебания звонка продолжают совершаться, но так как вокруг него больше нет воздуха, то он не может производить те волны. которые мы называем звуковыми. Если же воздух начинает снова входить под колпак, то звук восстанавливается. Этот простой опыт показывает нам не только то, что воздух служит проводником звука, но и то, что сила звука в значительной степени зависит от состояния воздуха.

Когда у нас появляется возможность сравнить скорость света со скоростью звука, то мы находим между ними огромное различие. Но видим огонь и дым при стрельбе из отдаленной пушки на несколько секунд раньше звука от ее выстрела. Свет распространяется так быстро, что даже значительное расстояние, на котором находится от нас действующее орудие, он проходит в какую-нибудь тысячную долю секунды; тогда как звук распространяется гораздо медленнее, и скорость его распространения при таком опыте очень легко вычислить.

Источник звука

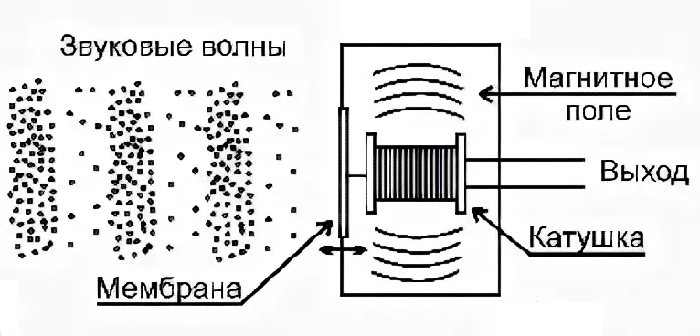

Под источником звука понимают вещь, спровоцировавшую волну. Например, динамик или музыкальный инструмент.

В громкоговорителе для извлечения шума используется подвижная мембрана. В духовых инструментах – движение воздуха по внутренним ходам различной геометрии.

Из струнных звук извлекают при помощи трения смычка или при помощи щипков, ударов. Человек выдает речь, вокал, при помощи голосовых связок.

Скорость звуковой волны

Скорость распространения акустической волны является важной физической характеристикой среды или материала, поскольку со скоростью звука передаются любые возмущения.

Величина зависит от упругих свойств среды. Например, от давления, температуры. Для атмосферного воздуха важна влажность.

В общем случае определяется отношением модуля всестороннего сжатия и номинальной плотностью.

Для практических целей замеряется опытным путем. В жидкостях звук распространяется быстрее, чем в газах.

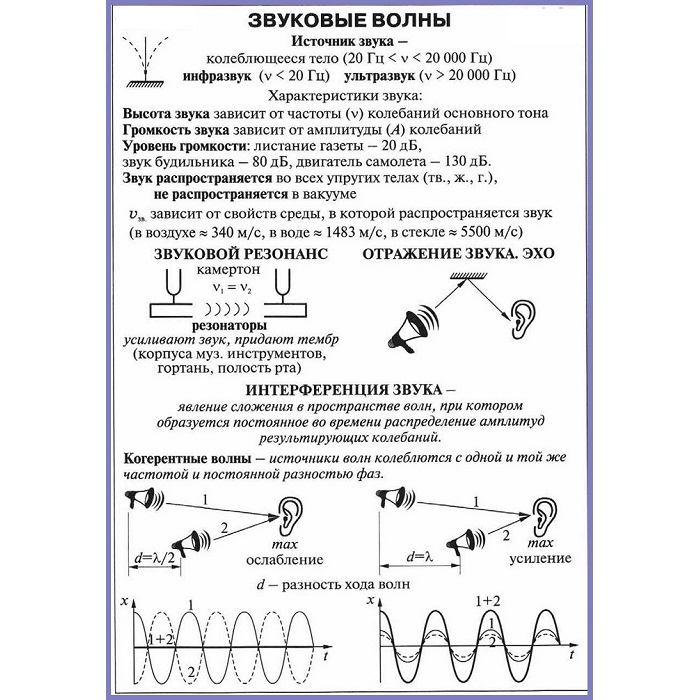

Физиологические характеристики

Физиологические характеристики представляют собой субъективные показатели, они описывают приёмник звука. Одной из таких характеристик является громкость звука, она показывает ощущение силы звука, которое возникает у слушателя. Она зависит от амплитуды колебаний, громкость повышается по мере её увеличения. На громкость оказывают влияние условия распространения звука и продолжительность времени, когда слушатель находится под его воздействием.

Громкость становится абсолютной величиной, её единицей измерения становится 1 сон. 1 сон составляет громкость чистого тона частотой 1 кГц, создающее звуковое давление 2 мПа. Уровень громкости является относительной величиной. Его единицей измерения становится 1 фон, он представляет собой уровень давления, которое создаётся тоном частотой 1 кГц громкости, как замеряемый звук. На частоте 1000 Гц громкость (в фонах) соответствует уровню интенсивности (в дБ).

Ещё одной субъективной характеристикой является частота звука. На неё влияет частота основного тона, также влияние оказывают интенсивность и сложность волны. Ухо человека воспринимает частоту, если основной тон характеризуется определённой периодичностью. Примером звука, у которого невозможно оценить высоту, является выстрел. Единицей измерения является мел, он соответствует ощущениям при частоте 1000 Гц и уровне шума 40 дБ.

Особым параметром музыкального звука является тембр, представляющий собой обертоновую окраску звука. На тембр звука влияет наличие в нём частичных тонов, то есть обертонов. В нём может отсутствовать основной тон, то есть звук определённой высоты. Важной характеристикой является длительность звука. Обычно она составляет от 0,015 секунд до нескольких минут. Наиболее длительным звуком характеризуется органная педаль.

Особенности работы слухового аппарата

Ухо человека улавливает упругие волны, которые создаются в результате колебаний источника звука. Восприятие звука слуховым аппаратом осуществляется в несколько этапов. Сначала звуковая волна касается наружного уха, где действует на барабанную перепонку. В результате барабанная перепонка вырабатывает колебания той же частоты, что были у источника звука.

Следующим шагом становится передача колебаний с барабанной перепонки на слуховые косточки среднего уха, после этого колебания поступают во внутреннее ухо. Там присутствует специальная улитка, на ней находятся волосковые клетки. Они необходимы для преобразования механических колебаний в нервные импульсы. На этом этапе колебания превращаются в нечто понятное для головного мозга.

Передача сформированных улиткой электрических нервных импульсов в головной мозг осуществляется при помощи слухового нерва. В головном мозге происходит обработка поступающего сигнала – распознавание, сравнивание, интерпретация. В этот момент человек начинает осознавать получение слуховой информации.

Скорость звука

Ско́рость зву́ка, скорость распространения в среде упругих волн . Определяется упругостью и плотностью среды. Для плоской гармонической волны в среде без дисперсии скорость звука равна c = ω / k > c = ω / k , где ω omega ω – частота , k boldsymbol k – волновое число . Со скоростью c c распространяется фаза гармонической волны, поэтому её называют также фазовой скоростью звука. В средах с дисперсией звука фазовая скорость различна для разных частот; в этих случаях используют понятие групповой скорости . При больших амплитудах упругой волны скорость распространения каждой точки профиля волны зависит от величины давления в этой точке, возрастая с ростом давления, что приводит к искажению формы волны (см. в статье нелинейная акустика ). Скорость звука в газах меньше, чем в жидкостях , а в жидкостях, как правило, меньше, чем в твёрдых телах . При температуре 20 °C и нормальном давлении скорость звука в воздухе составляет 343,1 м/c, в воде – 1490 м/c.

В газах и жидкостях звук распространяется в виде объёмных волн сжатия – разряжения. Если процесс распространения звука происходит адиабатически , то скорость звука равна c = x ( ∂ P / ∂ ρ ) s text= sqrt> c = x ( ∂ P / ∂ ρ ) s

, где P P – давление, ρ rho ρ – плотность вещества, индекс s s показывает, что производная берётся при постоянной энтропии . Эта скорость звука называется адиабатической.

В идеальном газе c = γ P / ρ = γ R T / μ =sqrt=sqrt c = γ P / ρ

, где R R – универсальная газовая постоянная , Т textit Т – абсолютная температура, μ mu μ – молекулярная масса газа, γ gamma γ – отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и постоянном объёме. Это т. н. лапласова скорость звука; в газе она совпадает по порядку величины со средней тепловой скоростью движения молекул. Величина c ′ = P / ρ >=sqrt c ′ = P / ρ

называется ньютоновой скоростью звука; она определяет скорость звука при изотермическом процессе распространения, который имеет место на очень низких частотах.

В идеальном газе при заданной температуре скорость звука не зависит от давления и растёт с ростом температуры как T sqrt> T

. При комнатной температуре относительное изменение скорости звука в воздухе составляет примерно 0,17 % на 1 °C. В жидкостях скорость звука, как правило, уменьшается с ростом температуры. Исключением является вода , в которой скорость звука при комнатной температуре увеличивается с ростом температуры, достигает максимума при температуре ≈ 74 approx 74 ≈ 74 °C и уменьшается с дальнейшим ростом температуры. Скорость звука в воде растёт с увеличением давления примерно на 0,01 % на 1 атм, а также с увеличением содержания растворённых в ней солей .

В морской воде скорость звука зависит от температуры, солёности и глубины. Эти зависимости имеют сложный вид; для расчёта скорости звука используются таблицы, рассчитанные по эмпирическим формулам. Поскольку температура, давление, а иногда и солёность меняются с глубиной, то скорость звука в океане является функцией глубины. Эта зависимость в значительной степени определяет характер распространения звука в океане, в частности определяет существование подводного звукового канала .

В неограниченной твёрдой среде распространяются продольные и сдвиговые (поперечные) упругие волны. В изотропном твёрдом теле фазовая скорость для продольной волны

c l = E ( 1 − σ ) ρ ( 1 + σ ) ( 1 − 2 σ ) = K + 4 / 3 G ρ , >=sqrt< frac> =sqrt< frac>, c l = ρ ( 1 + σ ) ( 1 − 2 σ ) E ( 1 − σ )

, для сдвиговой волны

c t = E 2 ρ ( 1 + σ ) = G ρ , >=sqrt< frac> =sqrt< frac>, c t = 2 ρ ( 1 + σ ) E

где E E – модуль Юнга , G G – модуль сдвига, σ sigma σ – коэффициент Пуассона , K K – модуль объёмного сжатия. Скорость распространения продольных волн всегда больше, чем скорость сдвиговых волн, причём обычно выполняется соотношение c l > 2 c t >>sqrt > c l > 2

c t . В монокристаллах скорость звука зависит от направления распространения волны в кристалле (см. статью Кристаллоакустика ). В тех направлениях, в которых возможно распространение чисто продольных и чисто поперечных волн, в общем случае имеется одно значение c l > c l и два значения c t > c t . Если значения c t > c t различны, то соответствующие волны иногда называют быстрой и медленной поперечными волнами. В общем случае для каждого направления распространения волны в кристалле могут существовать три смешанные волны с различными скоростями распространения, которые определяются соответствующими комбинациями модулей упругости.

В металлах и сплавах скорость звука существенно зависит от предшествующей механической и термической обработки; это явление частично связано с дислокациями , наличие которых также влияет на скорость звука. В металлах, как правило, скорость звука уменьшается с ростом температуры. При переходе металла в сверхпроводящее состояние величина ∂ c ∂ T frac ∂ T ∂ c в точке перехода меняет знак. В сильных магнитных полях проявляются некоторые эффекты в зависимости скорости звука от магнитного поля, отражающие особенности поведения электронов в металле.

Измерения скорости звука используются для определения многих свойств вещества, таких как величина отношения теплоёмкостей для газов, сжимаемости газов и жидкостей, модулей упругости твёрдых тел, температуры Дебая и др. Измерение малых изменений скорости звука – чувствительный метод определения примесей в газах и жидкостях. В твёрдых телах измерение скорости звука и её зависимости от температуры, магнитного поля и других параметров позволяет исследовать строение вещества: зонную структуру полупроводников , форму ферми-поверхности в металлах и многое другое.

Редакция физических наук

Опубликовано 4 мая 2023 г. в 18:54 (GMT+3). Последнее обновление 4 мая 2023 г. в 18:54 (GMT+3). Связаться с редакцией

Характеристики акустических волн

Частота, выраженная в герцах (Гц), является одной из основных характеристик звуковой волны. Таким образом, частоты звуковых волн, воспринимаемых человеком, составляют примерно от 20 Гц до 20 кГц.

Ниже этих значений мы находимся в диапазоне инфразвука, который, например, слоны используют для общения на больших расстояниях, и выше, в диапазоне ультразвука, который собаки и кошки способны слышать.

Есть и другие физические характеристики звука, такие как:

- интенсивность звука, выраженная в децибелах (дБ), соответствующая амплитуде связанной с ним волны; интенсивность звука может вызывать шумовые помехи; таким образом, уровень оживленного разговора может достигать 60 дБ, а болевой порог составляет около 130 дБ.

- тембр, связанный с формой волны; На самом деле звуковые волны обычно не представляются с помощью идеальных синусоид.

Скорость распространения звуковой волны

Скорость звука зависит от природы, температуры и давления среды, в которой распространяется акустическая волна. В случае распространения в идеальном газе скорость увеличивается с увеличением плотности и/или сжимаемости газа.

При нормальных условиях температуры и давления скорость звука в воздухе составляет около 340 м/с. В воде скорость звука почти в пять раз выше.

Когда объект движется быстрее звука в данной среде, считается, что он пересекает звуковой барьер.

«Лунариум»

Время работы: с 10:00 до 21:00,

Выходной день: вторник

«Ретро-кафе»: в дни работы Планетария с 10:00 до 20:00.

> Скорость звука

- Залы Планетария

- Схема Планетария

- Экспонаты

Экспонат музея Лунариум

Скорость звука

Звук — явление распространения в виде упругих волн механических колебаний в газообразной, жидкой или твёрдой средах. Важнейшим показателем является скорость звука, которая определяется упругостью и плотностью среды. Поэтому в вакууме звук не распространяется, в газах его скорость меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях — меньше, чем в твёрдых телах. Идея измерить скорость звука пришла учёным давно. Но попытки экспериментального определения скорости звука относятся к первой половине XVII века, когда английский учёный Фрэнсис Бэкон указал на возможность определения скорости звука путём измерения промежутка времени между вспышкой света и звуком выстрела, дошедшего до наблюдателя. Применив этот метод, исследователи получили в разные годы значение скорости звука в воздухе 350—450 м/с.

Исаак Ньютон вычислил скорость звука теоретически, исходя из упругих свойств воздуха и зависимости объема газа от давления, выраженной законом Бойля—Мариотта. Его показатель оказался намного ниже скорости, полученной в опытах. Постепенно пришло понимание, что скорость звука в воздухе зависит от многих факторов и в первую очередь — температуры, давления, влажности. Поэтому при 20 °C , нормальном атмосферном давлении и нормальной влажности скорость звука в воздухе составляет 343 м/с или 1235 км/ч.

Экспонат «Скорость звука» представляет собой пластиковую трубу длиной 100 метров, которая обмотана для наглядности вокруг столба. Нижний конец трубы соединён с рупором, который, в свою очередь, соединён с коротким шлангом, на конце которого установлен наушник. Верхний конец трубы соединён с другим шлангом, снабжённым наушником. Нужно приложить наушники к ушам и произнести громко в рупор какое-нибудь слово. В трубке с наушником, соединённым с верхним концом стометровой трубы, звук дойдёт до вас с небольшим опозданием, так как звук вашего голоса «путешествует» по воздуху внутри трубы не мгновенно, а со скоростью около 343 м/с.