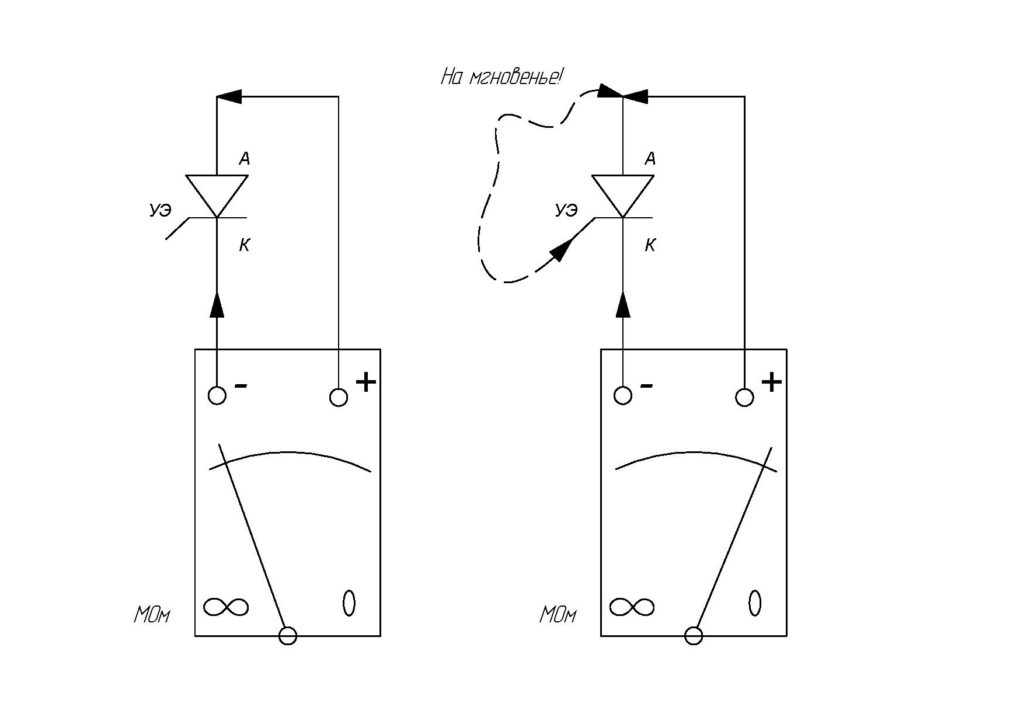

Для съема вольт-амперной характеристики тиристоров применяются следующие схемы:

(A) — схема для триодного тиристора, (B) — схема для диодного тиристора.

Вашему вниманию подборка материалов:

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Тиристоры относятся к приборам, управляемым силой тока. Так что снятие вольт-амперной характеристики производится путем задания силы тока анод — катод тиристора с некоторым шагом и измерения напряжения на нем.

В схемах применяются регулируемые источники стабильного тока. Чтобы иметь возможность достоверно получить всю вольт-амперную характеристику, нужно использовать именно источники тока в цепи анода. Применение вместо них переменных резисторов является распространенной ошибкой и приводит к тому, что данные на участке отрицательного дифференциального сопротивления получаются недостоверными. В результате бытует мнение, что рабочую точку тиристора вообще нельзя выбрать на этом участке. А это не так. Убедиться в том, что тиристоры прекрасно работают на этом участке можно, собрав две простые схемы: усилитель сигнала и генератор синусоидальных колебаний на динисторе. Дело в том, что в случае применения переменного резистора в цепи анода на участке отрицательного сопротивления полное сопротивление, подключенное к источнику питания, резко изменяется при изменении силы тока. Что в свою очередь влияет на эту самую силу тока. В результате задать нужное значение силы тока через тиристор на этом участке не удается.

Для триодных тиристоров (тринисторов / симисторов / триаков) кроме задания силы тока анод — катод, нужно задать силу тока управляющего электрода. Здесь тоже можно использовать источник тока, как это показано на схеме (A), но можно подключить вместо него резистор, так как падение напряжения управляющий электрод — катод практически не зависит от силы тока управляющего электрода и силы тока анода.

Динистор

Как мы видим из графика, постепенное увеличение силы тока через динистор от нуля приводит к постепенному росту напряжения на нем, пока сила тока не достигает тока отпирания (Io). При этом напряжение на динисторе становится равным напряжению отпирания (Uo). Участок графика от нулевого значения силы тока до Io отражает закрытое состояние динистора.

Когда сила тока превышает Io, напряжение на динисторе начинает снижаться. Таким образом наблюдается отрицательное сопротивление, то есть рост электрического тока через элемент на этом участке приводит к снижению падения напряжения на нем. Этот участок графика называется участком с отрицательным сопротивлением. Тиристоры относятся к приборам с отрицательным сопротивлением с характеристикой S — типа.

о ТИРИСТОРе

Когда сила тока достигает тока удержания (Ih), то напряжение становится равным напряжению запирания (Uc). Это напряжение еще называют напряжением насыщения при токе удержания. Далее рост силы тока через динистор приводит к росту напряжения на нем по логарифмическому закону.

Ток отпирания редко приводится в справочниках. Но он обычно составляет около половины от тока удержания.

Если рассмотреть поведение динистора при электрическом токе обратной полярности, то мы видим, что небольшой рост электрического тока приводит к быстрому росту напряжения вплоть до напряжения пробоя (Ubr). После пробоя напряжение на динисторе растет по логарифмическому закону в зависимости от силы тока.

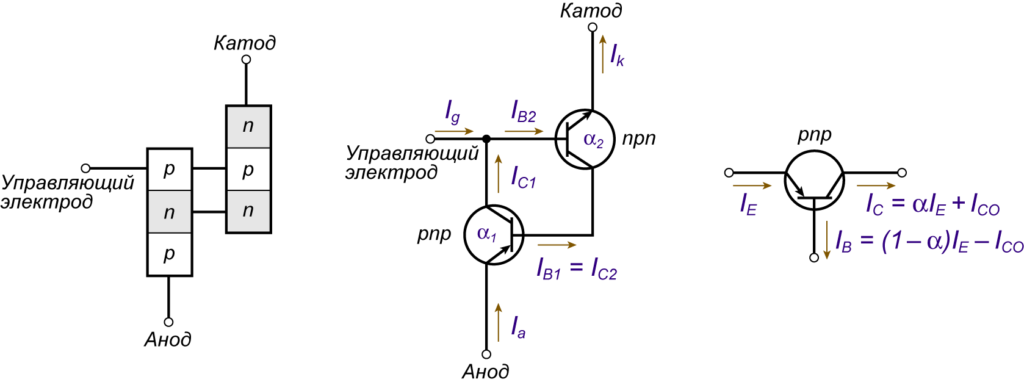

Принцип работы тиристора

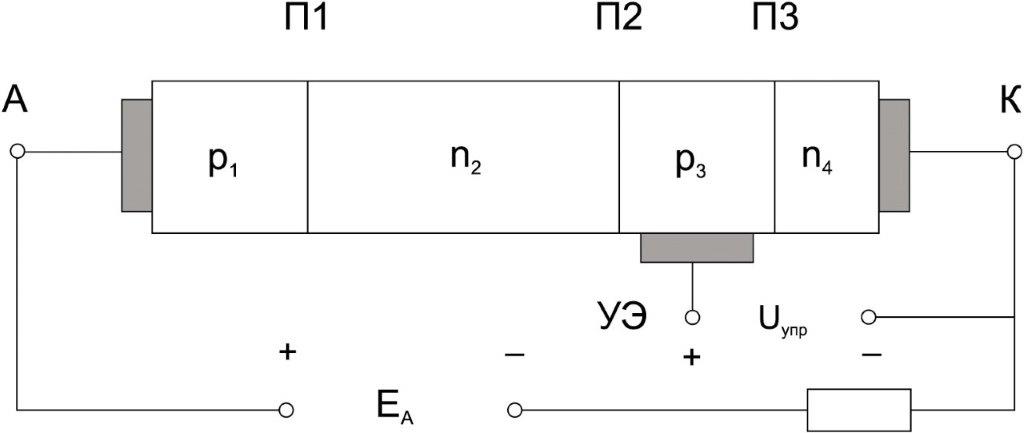

Принцип работы тиристора схож с принципом работы динистора, достаточно подробно описанным в статье «Динисторы. Принцип действия и применение». Поэтому мы не будем повторяться, лишь выделим принципиальное отличие между этими двумя приборами. Упрощенная структура тиристора и схема его включения показаны на рис. 2. Как видно из рис. 1, главным отличием тиристора от динистора является наличие управляющего электрода УЭ, чаще его обозначают символом G. При подаче на электрод УЭ положительного относительно катода импульса p-n-переход p3-n4 смещается в прямом направлении, и через него начинает протекать ток. Затем процессы в тиристоре развиваются по такому же сценарию, как и в динисторе. Отметим, что напряжение Е (рис. 2) должно быть ниже нормируемого напряжения тиристора.

Рис. 2. Упрощенные схемы устройства и включения тиристора

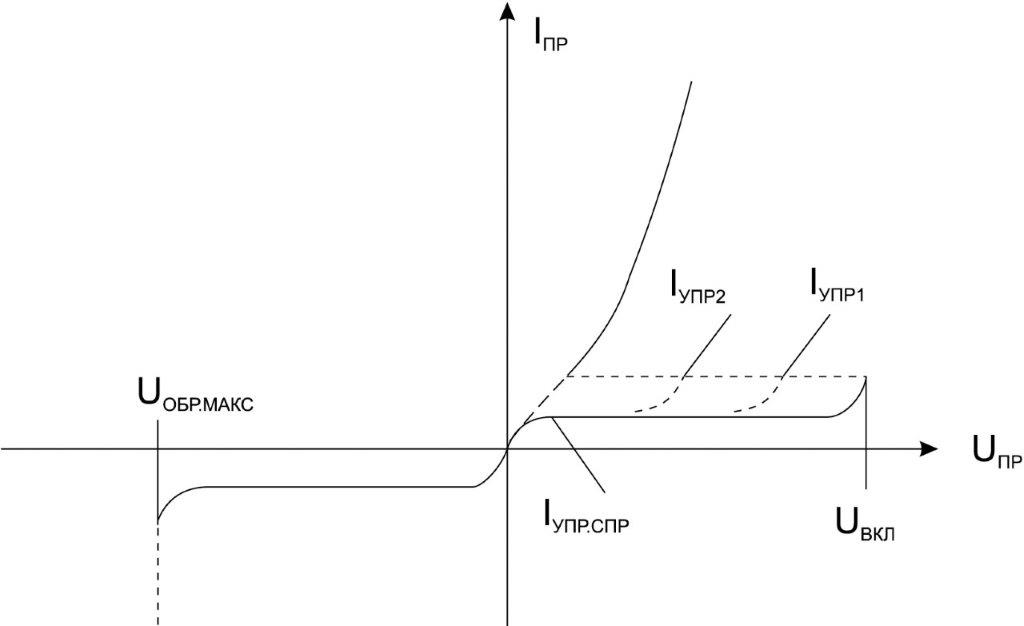

После отпирания тиристора напряжение на управляющем электроде следует снизить до нулевого уровня. Запирание тиристора происходит, когда ток тиристора становится ниже тока удержания IH. На рис. 3 приведена вольт-амперная характеристика тиристора. На ней отмечены значения тока управляющего электрода, при которых происходит включение (открытие) тиристора.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика тиристора

Между токами соблюдается следующее соотношение: IУПР.СПР > IУПР2 > IУПР1. Чем больше ток управления, тем меньше должно быть напряжение анода для включения тиристора. При токе управления IУПР.СПР на вольт-амперной характеристике тиристора отсутствуют участки с отрицательным сопротивлением, поэтому этот ток управления называется током спрямления. Производители тиристоров указывают его в документации. Там же приводится минимальная длительность импульса тока управления.

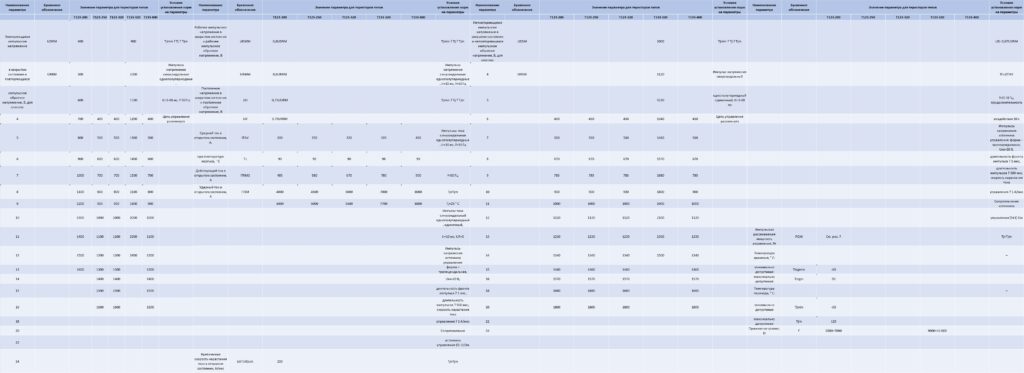

Перечислим основные параметры тиристора, которые указывают в документации производители:

- максимально допустимый ток в прямом направлении IT(AV);

- повторяющееся пиковое напряжение в прямом направлении VDRM;

- повторяющееся пиковое напряжение в обратном направленииVPRM;

- импульсный ток ITSM;

- I 2 t;

- максимальная скорость изменения приложенного напряжения dV/dt;

- максимальная скорость изменения прямого тока di/dt;

- ток удержания IH.

Ток IT(AV) определяется как средний ток синусоидальной полуволны частотой 50 Гц. Обычно VDRM =VPRM, именно эти величины напряжения нормирует производитель. Например, у 1200-В тиристора значения VDRM = VPRM = 1200 В. Производители гарантируют, что при этих значениях напряжения VPRM и VDRM не произойдет ни обратного пробоя тиристора, ни его ложного включения.

Импульсный ток ITSM это средний ток синусоидальной полуволны частотой 50 Гц при напряжении 0,6VPRM. Величина I 2 t позволяет определить значение всплесков тока, когда форма импульса отлична от синусоидальной полуволны, а длительность импульса заметно меньше 10 мс.

Ограничение скорости нарастания прикладываемого напряжения dV/dt определяется паразитными емкостями p-n-переходов. Если скорость нарастания напряжения превысит заданную производителем, возможно ложное включение тиристора. Ограничение скорости нарастания тока di/dt необходимо для защиты тиристора от локального перегрева в момент включения.

Примеры использования тиристора

Тиристоры нашли применение во многих устройствах, и существует множество схем их использования — от простейших регуляторов мощности (диммеров) до сложных многофазных реверсивных регулируемых выпрямителей.

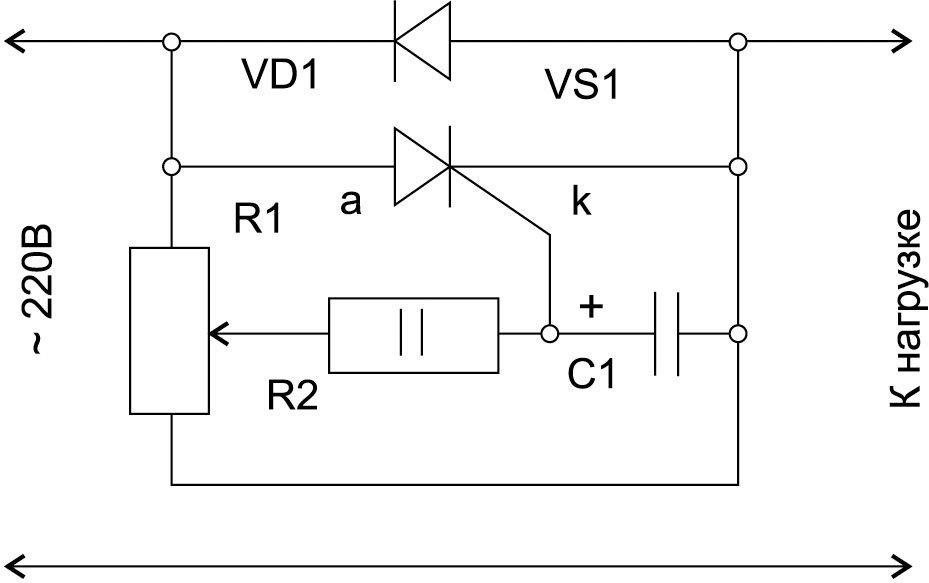

Рис. 4. Схема простейшего регулятора мощности

Схема простейшего регулятора мощности показана на рис. 4. По мере заряда конденсатора С1 возрастает напряжение на управляющем электроде и, следовательно, его ток, что и приводит к включению тиристора. Схема подкупает своей простотой, но может использоваться лишь при небольшой нагрузке. При плавном нарастании напряжения управляющего электрода включение тиристора произойдет при малом токе управления (рис. 3), что приведет к дополнительной потере мощности на тиристоре.

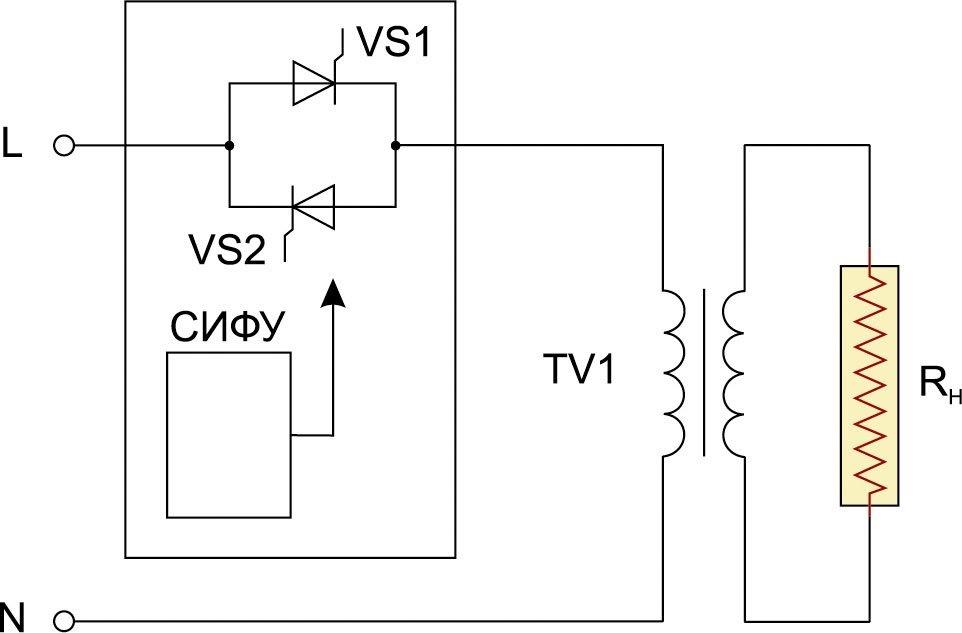

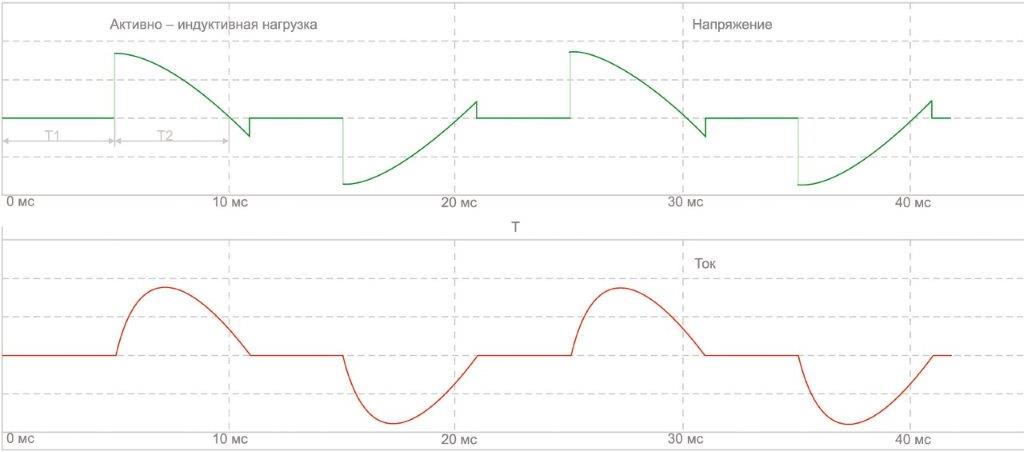

Рис. 5. Структурная схема двухполупериодного регулирования мощности с СИФУ

Рис. 6. Временная диаграмма работы схемы двухполупериодного регулирования мощности с СИФУ

Поэтому для управления тиристорами используют специальную систему импульсно-фазового управления (СИФУ), формирующую импульсы управления с крутым фронтом. Структурная схема двухполупериодного регулирования мощности с СИФУ и временная диаграмма работы показаны на рис. 5 и 6 соответственно. Импульс управления поступает на тиристор в конце интервала времени Т1. В данном случае Т1=Т2, угол открытия тиристора отсчитывается от точки перехода напряжения через 0 и в данном случае составляет 90°.

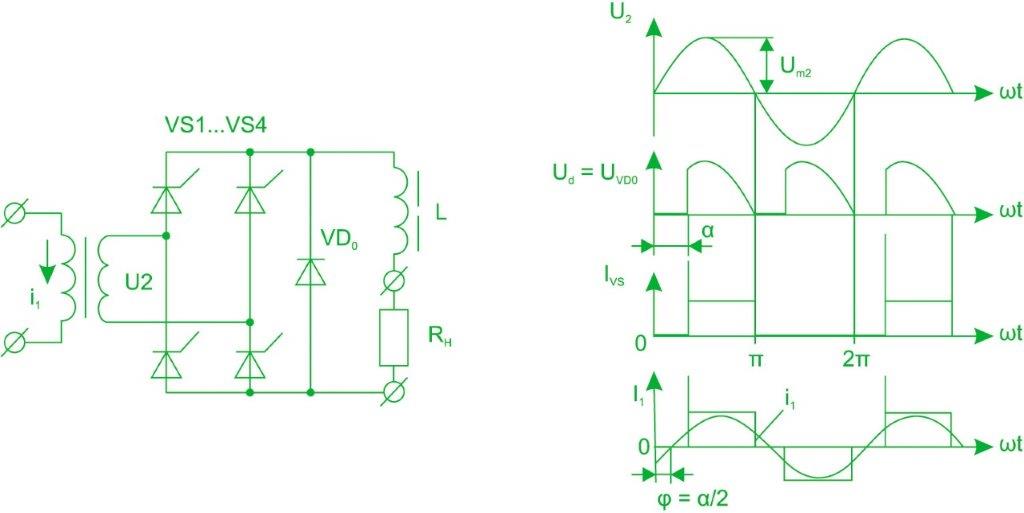

Рис. 7. Схема двухполупериодного выпрямителя и временная диаграмма его работы

Пожалуй, наиболее распространено применение тиристоров в управляемых выпрямителях. На рис. 7 показаны схема двухполупериодного выпрямителя и временная диаграмма его работы. Предполагается, что мост работает на активно-индуктивную нагрузку, постоянная времени которой существенно превышает длительность периода сетевого напряжения, поэтому токи через тиристоры и ток сети I1 имеют прямоугольную форму.

Обратный диод VD0 образует контур протекания тока нагрузки при выключенных тиристорах. Выходное напряжение зависит от угла управления тиристорами α следующим образом:

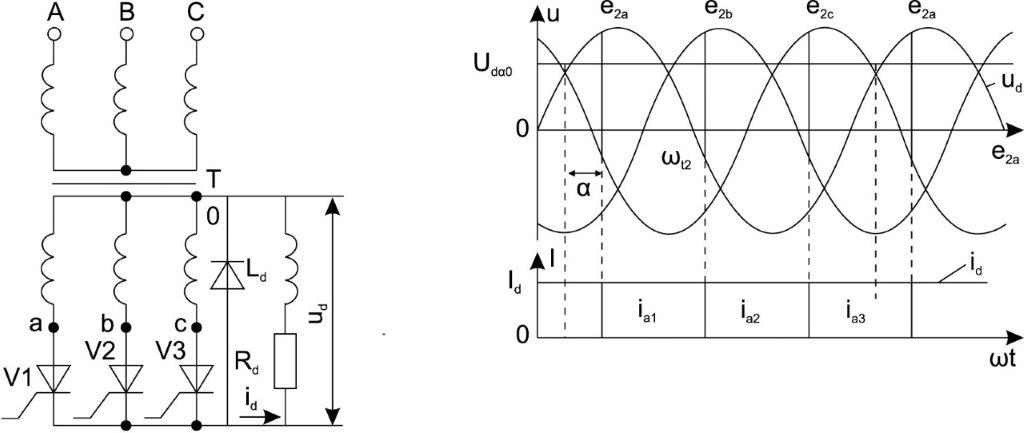

Рис. 8. Трехфазная выпрямительная схема с нулевым проводом (выпрямитель Ларионова)

На рис. 8 показаны трехфазная выпрямительная схема с нулевым проводом (выпрямитель Ларионова) и графики выпрямленного напряжения и тока. Так же, как и в предыдущем случае, предполагается, что постоянная времени нагрузки значительно превышает длительность периода сетевого напряжения. Среднее выпрямленное напряжение на нагрузке вычисляется из следующего соотношения:

где U2 — действующее напряжение на вторичной обмотке.

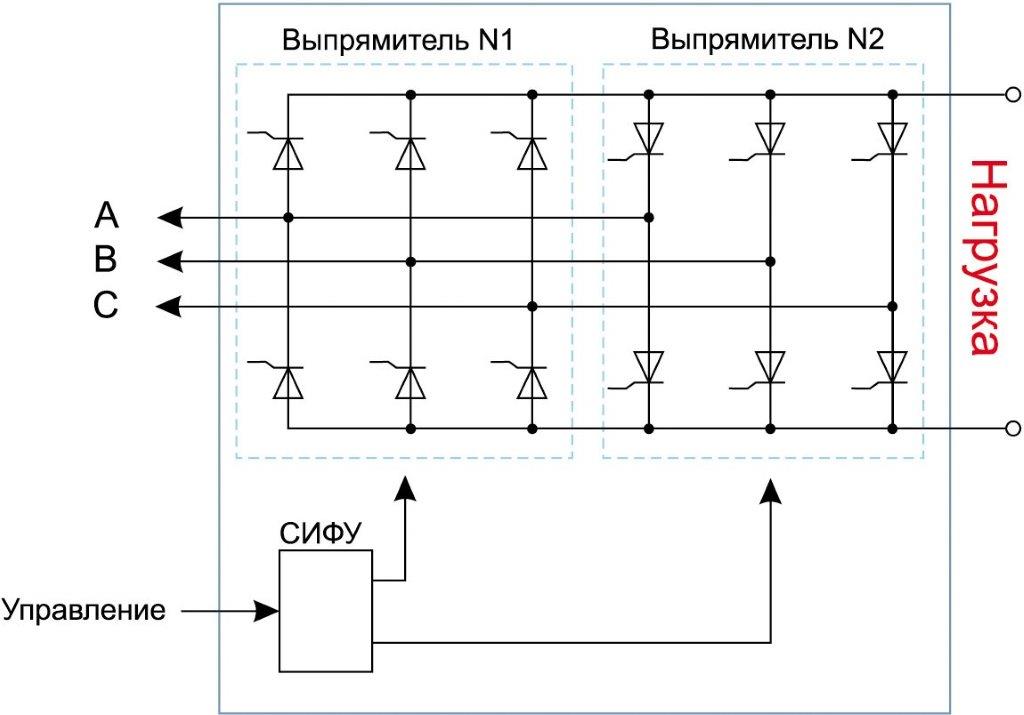

Рис. 9. Трехфазная мостовая реверсивная выпрямительная схема

Трехфазная мостовая реверсивная выпрямительная схема показана на рис. 9. Мостовые выпрямители работают в этой схеме поочередно. Обратные диоды в реверсивной схеме, разумеется, отсутствуют, поэтому переключение мостов возможно только в случае уменьшения тока нагрузки до нуля. В противном случае произойдет короткое замыкание.

Общие параметры тиристоров

1. Напряжение включения — это минимальное анодное напряжение, при котором тиристор переходит во включенное состояние.

2. Прямое напряжение — это прямое падение напряжения при максимальном токе анода.

3. Обратное напряжение — это максимально допустимое напряжение на тиристоре в закрытом состоянии.

4. Максимально допустимый прямой ток — это максимальный ток в открытом состоянии.

5. Обратный ток — ток при максимальной обратном напряжении.

6. Максимальный ток управления электрода

7. Время задержки включения/выключения

8. Максимально допустимая рассеиваемая мощность

Таким образом, в тиристоре существует положительная обратная связь по току — увеличение тока через один эмиттерный переход приводит к увеличению тока через другой эмиттерный переход.

Тиристор — не полностью управляющий ключ. То есть перейдя в открытое состояние, он остается в нем даже если прекращать подавать сигнал на управляющий переход, если подается ток выше некоторой величины, то есть ток удержания.

- полупроводниковые приборы

- электроника для начинающих

- электроника

- тиристор

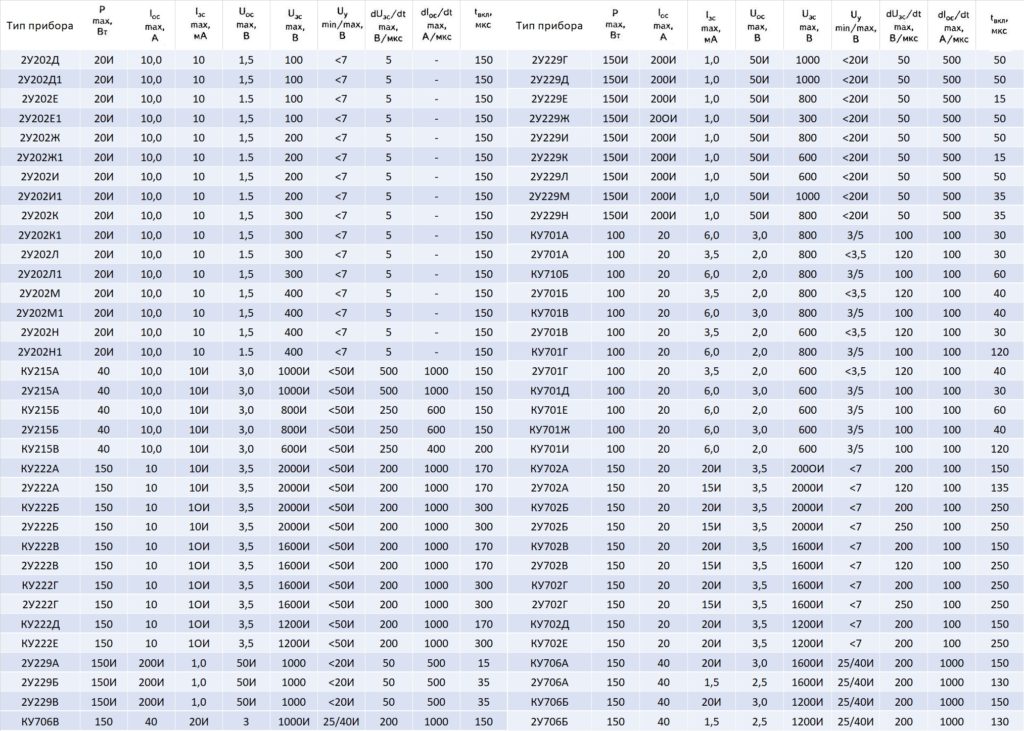

Основные характеристики тиристоров

Так как тиристоры в открытом состоянии ведут себя подобно диодам, часть технических характеристик аналогична обычным приборам с p-n переходом:

- максимально допустимый ток;

- наибольшее прямое напряжение;

- наибольшее обратное напряжение;

- прямое падение напряжения;

- максимальная рассеиваемая мощность.

Но имеются и специфические параметры:

- время включения;

- время выключения;

- отпирающий ток управляющего электрода;

- напряжение включения;

- минимальный ток удержания;

- наибольшее допустимое нарастание тока в открытом состоянии;

- наибольшее допустимое нарастание напряжения в открытом состоянии.

Превышение двух последних параметром могут вызвать ложные срабатывания приборов. Также для тиристоров характерны и другие параметры, определяющие, например, частотные свойства устройства. Найти их можно в соответствующих справочниках.

Виды тиристоров, их отличия и схемы подключения

На основе двух рассмотренных типов производятся ещё несколько разновидностей тиристоров. Каждый из них имеет свою сферу использования.

Динисторы

Динистор включается в схему подобно обычному диоду последовательно с нагрузкой. Питание может быть постоянным или переменным.

В цепи переменного напряжения также работают симметричные динисторы (двунаправленные динисторы, диаки), представляющие собой два обычных прибора, включенных встречно. Они открываются от любой полуволны синусоидального напряжения. Вольт-амперная характеристика диака симметрична – обратная ветвь также расположена в III квадранте и зеркально повторяет прямую.

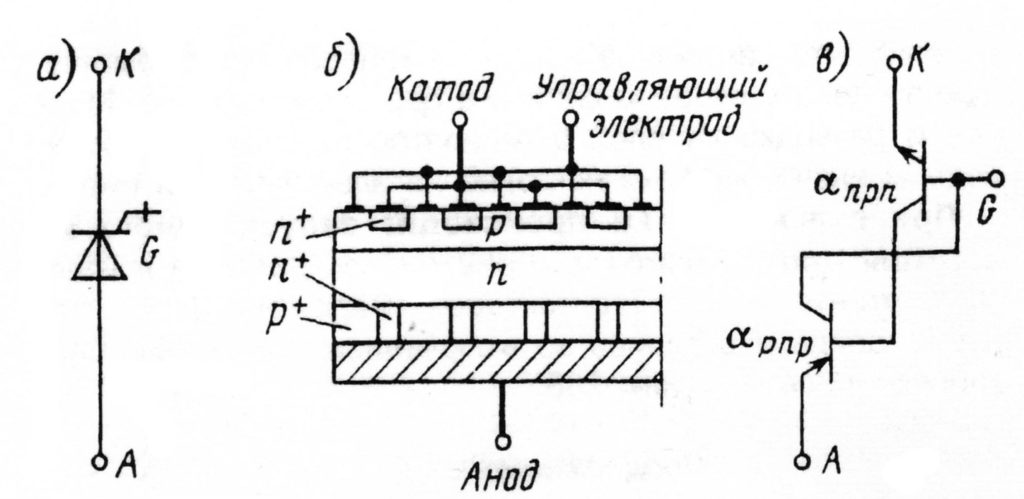

Тринисторы

Самый распространенный тип в данной категории полупроводниковых приборов. В профессиональной среде триодные тиристоры называют просто тиристорами, хотя принципиально это неверно. Включается в схему тринистор также подобно обычному диоду (в цепь постоянного или переменного напряжения). Отпирание происходит при подаче на УЭ положительного напряжения (совпадающего по знаку с напряжением анода при прямом включении). У двухоперационных приборов запирание осуществляется подачей на УЭ тока противоположного направления.

Симисторы

Наряду с симметричными динисторами, существуют и симметричные тринисторы (симисторы, триаки). Они представляют собой два тринистора с общим управлением, включенные встречно-параллельно и размещенные в одном корпусе. При необходимости триак можно заменить двумя отдельными приборами, подключив их по соответствующей схеме.

ВАХ симистора также симметрична относительно нуля.

Оптотиристоры

Существуют приборы, схожие по строению и принципу действия с обычными тиристорами, но отпирание которых происходит посредством света, падающего на открытую тиристорную структуру. Если в одном корпусе объединить такой ключ и светодиод, управляемый внешним источником сигнала, то получится устройство, называемое оптотиристором (тиристорным оптроном).

Оптотиристор имеет четыре вывода. Его силовой элемент включается последовательно с нагрузкой, на выводы светодиода подается управляющий сигнал.

Основные типы тиристоров

Кроме запираемых тиристоров разработана широкая гамма тиристоров различных типов, отличающихся быстродействием, процессами управления, направлением токов в проводящем состоянии и т.д. Среди них следует отметить следующие типы:

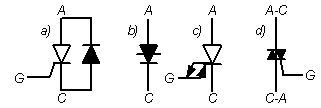

- тиристор-диод, который эквивалентен тиристору со встречно-параллельно включенным диодом (рис. 6.12,a);

- диодный тиристор (динистор), переходящий в проводящее состояние при превышении определённого уровня напряжения, приложенного между А и С (рис. 6,b);

- запираемый тиристор (рис. 6.12,c);

- симметричный тиристор или симистор, который эквивалентен двум встречно-параллельно включенным тиристорам (рис. 6.12,d);

- быстродействующий инверторный тиристор (время выключения 5-50 мкс);

- тиристор с полевым управлением по управляющему электроду, например, на основе комбинации МОП-транзистора с тиристором;

- оптотиристор, управляемый световым потоком.

Рис. 6. Условно-графическое обозначение тиристоров: a) – тиристор-диод; b) – диодный тиристор (динистор); c) – запираемый тиристор; d) — симистор

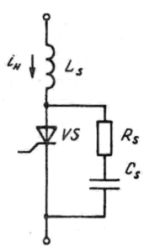

Защита тиристоров

Тиристоры являются приборами, критичными к скоростям нарастания прямого тока diA/dt и прямого напряжения duAC/dt. Тиристорам, как и диодам, присуще явление протекания обратного тока восстановления, резкое спадание которого до нуля усугубляет возможность возникновения перенапряжений с высоким значением duAC/dt. Такие перенапряжения являются следствием резкого прекращения тока в индуктивных элементах схемы, включая малые индуктивности монтажа. Поэтому для защиты тиристоров обычно используют различные схемы ЦФТП, которые в динамических режимах осуществляют защиту от недопустимых значений diA/dt и duAC/dt.

В большинстве случаев внутреннее индуктивное сопротивление источников напряжения, входящих в цепь включенного тиристора, оказывается достаточным, чтобы не вводить дополнительную индуктивность LS . Поэтому на практике чаще возникает необходимость в ЦФТП, снижающих уровень и скорость перенапряжений при выключении (рис. 7).

Рис. 7. Типовая схема защиты тиристора

Для этой цели обычно используют RC-цепи, подключаемые параллельно тиристору. Существуют различные схемотехнические модификации RC-цепей и методики расчета их параметров для разных условий использования тиристоров.

Для запираемых тиристоров применяются цепи формирования траектории переключения, аналогичных по схемотехнике ЦФТП транзисторов.

Методы запуска тиристора (SCR)

Существует множество способов запуска SCR, например:

- Запуск от прямого напряжению

- Запуск с помощью затвора

- Запуск dv/dt

- Температурный запуск

- Световой триггер

Рассмотрим каждый из этих методов более подробно.

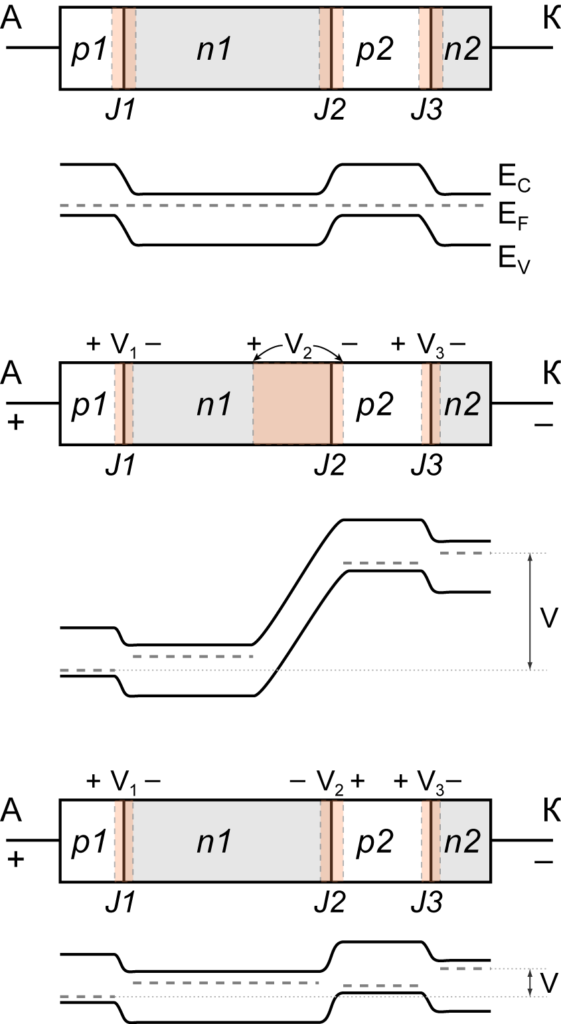

Запуск по прямому напряжению

При подаче прямого напряжения между анодом и катодом при открытой цепи затвора переход J2 смещается в обратном направлении. В результате поперек J2 происходит образование обедненного слоя. По мере увеличения прямого напряжения наступает этап, когда слой истощения исчезает, и говорят, что J2 имеет лавинный пробой . Следовательно, тиристор переходит в состояние проводимости. Напряжение, при котором возникает лавина, называется напряжением прямого пробоя V BO .

Срабатывание с помощью затвора

Это один из наиболее распространенных, надежных и эффективных способов включения тиристора (SCR). При срабатывании затвора для включения тиристора между затвором и катодом прикладывается положительное напряжение, что приводит к возникновению тока затвора, и заряд инжектируется во внутренний P-слой, и происходит прямой пробой. Чем выше ток затвора, тем ниже напряжение прямого пробоя.

Как показано на рисунке, в тиристоре имеется три соединения, теперь для включения тиристора соединение J2 должно разорваться . При использовании метода запуска затвора при подаче управляющего импульса переход J2 разрывается, переходы J1 и J2 смещаются вперед и тиристор переходит в состояние проводимости. Следовательно, это позволяет току течь через анод к катоду.

Согласно модели с двумя транзисторами, когда анод установлен положительно по отношению к катоду, т ок не будет течь через анод к катоду до тех пор, пока не сработает затвор. Когда ток протекает через вывод затвора, он открывает нижний транзистор. Поскольку нижний транзистор проводит, он включает верхний транзистор. Это своего рода внутренняя положительная обратная связь, поэтому, подав импульс на затвор один раз, тиристор остается во включенном состоянии. Когда оба транзистора открываются, ток начинает проходить через анод к катоду. Это состояние известно как прямое проведение, и именно так транзистор «фиксируется» или остается постоянно включенным. Для выключения тиристора вы не можете отключить его, просто убрав ток затвора, в этом состоянии тиристор становится независимым от тока затвора. Д ля выключения тиристора необходимо замкнуть цепь выключения.

dv/dt запуск

В обратносмещенном переходе J2 приобретает характеристики конденсатора из-за наличия заряда на переходе, что означает, что переход J2 ведет себя как емкость. Если прямое напряжение прикладывается внезапно, зарядный ток через емкость перехода Cj приведет к включению тиристора.

Зарядный ток i C определяется выражением;

Устройство и назначение.

Тиристором называется управляемый трехэлектродный полупроводниковый прибор с тремя p–n -переходами, обладающий двумя устойчивыми состояниями электрического равновесия: закрытым и открытым.

Тиристор совмещает в себе функции выпрямителя, выключателя и усилителя. Часто он используется как регулятор, главным образом, когда схема питается переменным напряжением. Нижеследующие пункты раскрывают три основных свойства тиристора:

- Тиристор, как и диод, проводит ток в одном направлении, проявляя себя как выпрямитель;

- Тиристор переводится из выключенного состояния во включенное при подаче сигнала на управляющий электрод и, следовательно, как выключатель имеет два устойчивых состояния.

- Управляющий ток, необходимый для перевода тиристора из «закрытого» состояния в «открытое», значительно меньше (несколько миллиампер) при рабочем токе в несколько ампер и даже в несколько десятков ампер. Следовательно, тиристор обладает свойствами усилителя тока.

Тиристор – это переключающий полупроводниковый прибор, пропускающий ток в одном направлении.

Устройство и основные виды

Основная схема тиристорной структуры показана на рис. 1. Она представляет собой четырёхслойный полупроводник структуры p-n-p-n , содержащий три последовательно соединённых p-n -перехода J1, J2, J3. Контакт к внешнему p -слою называется анодом, к внешнему n -слою – катодом.

В общем случае p-n-p-n -прибор может иметь до двух управляющих электродов (баз), присоединённых к внутренним слоям. Подачей сигнала на управляющий электрод производится управление тиристором (изменение его состояния). Прибор без управляющих электродов называется диодным иристором или динистором.

Такие приборы управляются напряжением, приложенным между основными электродами. Прибор с одним управляющим электродом называют триодным тиристором или тринистором (иногда просто тиристором, хотя это не совсем правильно).

[stextbox В зависимости от того, к какому слою полупроводника подключён управляющий электрод, тринисторы бывают управляемыми по аноду и по катоду. Наиболее распространены последние.[/stextbox]

Описанные выше приборы бывают двух разновидностей: пропускающие ток в одном направлении (от анода к катоду) и пропускающие ток в обоих направлениях. В последнем случае соответствующие приборы называются симметричными (так как ихВАХ симметрична) и обычно имеют пятислойную структуру полупроводника. Симметричный тринистор называется также симистором или триаком (от англ. triac). Следует заметить, что вместо симметричных динисторов , часто применяются их интегральные аналоги, обладающие лучшими параметрами.

Тиристоры, имеющие управляющий электрод, делятся на запираемые и незапираемые. Незапираемые тиристоры, как следует из названия, не могут быть переведены в закрытое состояние с помощью сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Такие тиристоры закрываются, когда протекающий через них ток становится меньше тока удержания. На практике это обычно происходит в конце полуволны сетевого напряжения.

Вольтамперная характеристика

Типичная ВАХ тиристора, проводящего в одном направлении (с управляющими электродами или без них), приведена на рис 2. Она имеет несколько участков:

- Между точками 0 и (Vвo,IL) находится участок, соответствующий высокому сопротивлению прибора – прямое запирание (нижняя ветвь).

- В точке Vво происходит включение тиристора (точка переключения динистора во включённое состояние).

- Между точками (Vво, IL) и (Vн,Iн) находится участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением-неустойчивая область переключения во включённое состояние. При подаче разности потенциалов между анодом и катодом тиристора прямой полярности больше Vно происходит отпирание тиристора (динисторный эффект).

- Участок от точки с координатами (Vн,Iн) и выше соответствует открытому состоянию (прямой проводимости)

Будет интересно➡ Как устроен туннельный диод?

Вольтамперная характеристика симметричных тиристоров отличается от приведённой на рис. 2 тем, что кривая в третьей четверти графика повторяет участки 0-3 симметрично относительно начала координат. По типу нелинейности ВАХ тиристор относят к S-приборам.

Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:

- Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).

- Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).

- Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).

- Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.

- Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.

- Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.

- Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).

- Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).

- Ток управления (IGT).

- Максимальный ток управления электрода IGM.

- Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)

Назначение устройства

Тиристорами называются полупроводниковые приборы с тремя (и более) р-п -переходами, предназначенными для использования в качестве электронных ключей в схемах переключения электрических токов. Они переключают электрические цепи, регулируют напряжение, преобразуют постоянный ток в переменный.

По устройству и принципу работы он очень похож на полупроводниковый диод, но в отличие от него тиристор управляемый. “Ключевой” характер действия тринистора позволяет использовать его для переключения электрических цепей там, где для этой цели до этого служили только электромагнитные реле.

Полупроводниковые переключатели легче, компактнее и во много раз надежнее в работе, чем электромагнитные реле с механически замыкаемыми контактами. В отличие от таких реле они производят переключение с очень большой скоростью – сотни и тысячи раз в секунду, а если нужно – еще быстрее. Тринисторы используют в современной аппаратуре электрической связи, в быстродействующих системах дистанционного управления, в вычислительных машинах и в энергетических устройствах.

Классификация

В зависимости от конструктивных особенностей и свойств тиристоры делят на диодные и триодные.

В диодных тиристорах различают:

- тиристоры, запираемые в обратном направлении;

- проводящие в обратном направлении;

- симметричные.

Триодные тиристоры подразделяют:

- на запираемые в обратном направлении с управлением по аноду или катоду;

- проводящие в обратном направлении с управлением по аноду или катоду;

- симметричные (двунаправленные).

Наиболее распространены динисторы – тиристоры с двумя выводами и тринисторы – приборы с тремя выводами. Кроме того, различают группу включаемых тиристоров.

Принцип действия

Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора. Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод.

Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.

Кроме управляющего тока, есть такой параметр как ток удержания – это минимальный ток анода для удержания тиристора в открытом состоянии. После открытия тиристора управляющий сигнал можно отключать, тиристор будет открыт до тех пор, пока через него протекает прямой ток и подано напряжение.

Будет интересно➡ Что такое Диод Зенера

То есть в цепи переменного тиристор будет открыт в течении той полуволны напряжение которой смещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение устремится к нулю, снизится и ток. Когда ток в цепи упадет ниже величины тока удержания тиристора – он закроется (выключится).

Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше. Управление симистором аналогично хоть и имеет некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока нужно два импульса управляющего напряжения – на каждую полуволну синусоиды соответственно. После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор.

После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах. Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.

Свойства и характеристики

По сути это аналог самоблокирующегося реле с одним нормально разомкнутым контактом, роль которого выполняет полупроводниковая структура, расположенная между анодом и катодом. Отличие от реле состоит в том, что для этого полупроводникового прибора может быть применено несколько способов включения и выключения. Все эти способы объясняются транзисторным эквивалентом тринистора.

Два эквивалентных транзистора охвачены положительной обратной связью. Она многократно усиливает любые изменения тока в их полупроводниковых переходах. Поэтому существует несколько видов воздействия на электроды тринистора для его включения и выключения. Первые два способа позволяют выполнить включение по аноду.

- Если напряжение на аноде увеличивать, при его определённом значении начнут сказываться эффекты начинающегося пробоя полупроводниковых структур транзисторов. Появившийся начальный ток лавинообразно усилится положительной обратной связью и оба транзистора включатся.

- При достаточно быстром увеличении напряжения на аноде происходит заряд межэлектродных ёмкостей, которые присутствуют в любых электронных компонентах. При этом в электродах появляются зарядные токи этих ёмкостей, которые подхватывает положительная обратная связь и всё заканчивается включением тринистора.

Если перечисленные выше изменения напряжения отсутствуют, включение обычно происходит током базы эквивалентного n-p-n транзистора. Выключить тринистор можно одним из двух способов, которые также становятся понятны из-за взаимодействия эквивалентных транзисторов. Положительная обратная связь в них действует, начиная с некоторых величин токов, протекающих в структуре p-n-p-n. Если величину тока сделать меньше этих величин, положительная обратная связь сработает на быстрое исчезновение токов.

[stextbox способ выключения использует прерывание положительной обратной связи импульсом напряжения, который меняет полярность на аноде и катоде. При таком воздействии направления токов между электродами изменяется на противоположные и тринистор выключается. [/stextbox]

Поскольку для полупроводниковых материалов характерно явление фотоэффекта, существуют фото- и оптотиристоры, у которых включение может быть обусловлено освещением либо приёмного окошка, либо светодиодом в корпусе этого полупроводникового прибора. Существуют ещё и так называемые динисторы (неуправляемые тиристоры). В этих полупроводниковых приборах нет управляющего электрода конструктивно.

По своей сути это тринистор с одним отсутствующим выводом. Поэтому их состояние зависит только от напряжения анода и катода и они не могут включиться управляющим сигналом. В остальном процессы в них аналогичны обычным тринисторам. То же относится и к симисторам, которые по сути являются двумя тринисторами соединёнными параллельно. Поэтому они применяются для управления переменным током без дополнительных диодов.

Запираемые тиристоры

Если определённым образом изготовить области структуры p-n-p-n вблизи баз эквивалентных транзисторов можно достичь полной управляемости тиристором со стороны управляющего электрода. Такая конструкция структуры p-n-p-n показана на изображении слева. Включать и выключать такой тиристор можно соответствующими сигналами в любой момент времени подавая их на управляющий электрод. Остальные способы включения, применяемые к тринисторам, для запираемых тиристоров так же годятся.

Будет интересно➡ Что такое светодиод

Однако эти способы не применяются к таким полупроводниковым приборам. Они наоборот исключаются теми или иными схемотехническими решениями. Целью является получение надёжного включения и выключения только по управляющему электроду. Это необходимо для использования таких тиристоров в мощных инверторах повышенной частоты. GTO работают на частотах до 300 Герц, а IGCT способны на существенно более высокие частоты, достигающие 2 кГц. Номинальные значения токов могут быть несколько тысяч ампер, а напряжение – несколько киловольт.

Тиристоры изготавливаются для широкого диапазона токов и напряжений. Конструкция их определяется размерами структуры p-n-p-n и необходимостью получения надёжного отвода тепла от неё. Современные тиристоры, а также их обозначения на электрических схемах показаны на изображениях ниже. Как мы уже выяснили – тиристор, это полупроводниковый прибор, обладающий свойствами электрического вентиля. Тиристор с двумя выводами (А — анод, К — катод) , это динистор. Тиристор с тремя выводами (А – анод, К – катод, Уэ – управляющий электрод) , это тринистор, или в обиходе его называют просто тиристор.

С помощью управляющего электрода (при определенных условиях) можно изменять электрическое состояние тиристора, то есть переводить его из состояния «выключено» в состояние «включено». Тиристор открывается в случае, если приложенное напряжение между анодом и катодом превысит величину U = Uпр , то есть величину напряжения пробоя тиристора.

- если уменьшить напряжение между анодом и катодом до U = 0 ;

- если снизить анодный ток тиристора до величины, меньше тока удержания Iуд .

- подачей запирающего напряжения на управляющий электрод, (только для запираемых тиристоров).

Тиристор может также находиться в закрытом состоянии сколько угодно долго, до прихода запускающего импульса.

Тиристоры и динисторы работают как в цепях постоянного, так и в цепях переменного тока.