Надежность работы радиоэлектронной аппаратуры во многом определяется качеством питающих электрических сетей, в которых могут иметь место перенапряжения длительностью от сотен миллисекунд до нескольких секунд, провалы напряжения длительностью до десятков миллисекунд, пропадания (отсутствие напряжения более одного периода) и так далее. По статистике на перепады напряжения приходится 12%, на перенапряжение 2%, на провалы напряжения 57%, высоковольтные выбросы 16% и на высокочастотные шумы приходится 13%. Особенно опасны высоковольтные импульсы амплитудой до нескольких киловольт и длительностью от десятков наносекунд до сотен микросекунд. Именно они могут приводить к серьезным сбоям электронной аппаратуры и выходу ее из строя, а также быть причиной пробоя изоляции проводов и даже их возгорания.

Импульсы напряжения, которые можно отнести к внешним сетевым помехам (рис. 1), возникают в различных цепях аппаратуры, в первую очередь, в проводах питания.

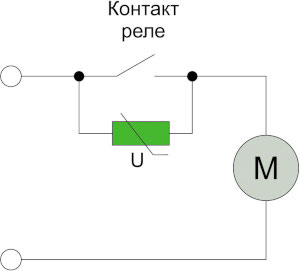

Они могут наводиться электромагнитными импульсами искусственного происхождения от передающих радиостанций, высоковольтных линий электропередач, сетей электрифицированных железных дорог, электросварочных аппаратов. Идентифицировать и систематизировать причины таких помех практически невозможно. Однако для бытовых электрических сетей напряжением 220В приняты следующие ориентировочные параметры внешних импульсных напряжений: амплитуда — до 6 кВ; частота — 0.05. 5 МГц; длительность — 0.1. 100 мкс. Они могут быть естественного происхождения и наводиться мощными грозовыми разрядами. Они могут создаваться статическим напряжением, разряд которого достигает 25 кВ. Высоковольтные импульсы способны возникать и в самой аппаратуре при ее функционировании в результате переходных процессов, при срабатывании электромагнитов, размыкании контактов реле, коммутации реактивных нагрузок и так далее. Наибольшую угрозу представляют импульсы, возникающие при отключении индуктивной нагрузки.

По указанным причинам радиоэлектронная аппаратура должна быть защищена от высоковольтных импульсных помех. Чтобы аппаратура могла быть сертифицирована, она должна пройти проверку на устойчивость к воздействию импульсных помех. Например, ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и устанавливает требования и методы их испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (НИП).

В настоящее время для защиты радиоэлектронной аппаратуры от внешних импульсных воздействий применяются различные виды экранировки, RC- и LC-фильтры, газоразрядные приборы (разрядники) и полупроводниковые ограничители напряжения. Разрядники не обладают необходимым быстродействием, а быстродействующие полупроводниковые ограничители напряжения, с высокой нелинейностью вольтамперной характеристики не способны рассеивать большую мощность из-за малого объема p-n-перехода. Это ограничивает величину допустимого тока в импульсе, протекающего через прибор.

Устройство защиты от перенапряжения SUNTEK-C. УЗОН. Обрыв нуля. Surge protection device.

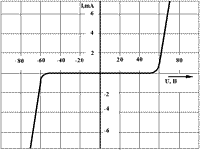

Наиболее эффективным средством защиты аппаратуры от любых импульсных напряжений признаны оксидно-цинковые варисторы. Варисторы — это нелинейные резисторы, сопротивление которых зависит от приложенного напряжения. Отличительной чертой варистора является двухсторонняя симметричная и резко выраженная нелинейная вольтамперная характеристика (рис. 2).

Электрические характеристики варистора определяются большим сопротивлением утечки и емкостью которая незначительно изменяется под воздействием напряжения и температуры. При больших напряжениях на варисторе, и соответственно, больших токах, проходящих через него, плотность тока в точечных контактах оказывается также большой. Разогрев точечных контактов приводит к уменьшению их сопротивления и, как следствие, к нелинейности вольтамперной характеристики.

Малые объемы активных областей обеспечивают малую инерционность тепловых процессов, что определяет их высокое быстродействие. Наряду с этим варисторы способны хорошо поглощать высокоэнергетические импульсы напряжения, так как тепловая энергия рассеивается не на отдельных зернах полупроводника, а на всем его объеме. Особенностью вольтамперной характеристики варистора является наличие участка малых токов (условно от нуля до нескольких миллиампер), в котором находится рабочая точка варистора и участок больших токов, который определяет защитные свойства и, в частности, напряжение ограничения. Для варисторов на основе оксида цинка коэффициент нелинейности обычно составляет 20. 60. Варисторы имеют достаточно большую емкость (100. 50000 пф) в рабочем режиме (когда нет импульсов напряжения). При воздействии импульса их емкость падает практически до нуля.

Одной из важнейших характеристик варистора является классификационное напряжение — напряжение на варисторе при токе, равном 1 мА. Иногда приводится коэффициент защиты варистора — отношение напряжения на варисторе при токе 100 А к напряжению при токе 1 мА (то есть к классификационному напряжению). Он характеризует способность варистора ограничивать импульсыперенапряжения и для варисторов на основе оксида цинка находится в пределах 1,4. 1,6. Таким образом, при росте напряжения в 1,4. 1,6 раза ток через них возрастает в 100 000 раз.

Важной характеристикой варистора является допустимая мощность рассеивания, определяемая его геометрическими размерами и конструкцией выводов. Для увеличения мощности рассеивания часто применяют массивные выводы, играющие роль радиатора.

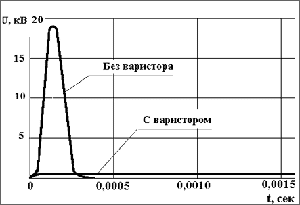

При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При этом через варистор может протекать импульсный ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после исчезновения помехи его сопротивление вновь становится большим. Таким образом, включение варистора параллельно защищаемому устройству не влияет на работу последнего в нормальных условиях, но гасит импульсы опасного напряжения (рис. 3).

Выбор типа варистора осуществляется на основе анализа его работы в двух режимах: в рабочем и импульсном. Рабочий режим определяется классификационным напряжением U кл , а импульсный — рассеиваемой мощностью. Для ориентировочных расчетов рекомендуется, чтобы рабочее постоянное напряжение на варисторе не превышало 0,85 U KЛ , а при переменном токе действующее значение рабочего напряжения не превышало 0,6 U кл .

В импульсном режиме через варистор протекает большой ток, вследствие чего необходимо опасаться выхода его из строя из-за перегрева. С этой целью необходимо использовать варисторы с рассеиваемой мощностью большей, чем расчетная.

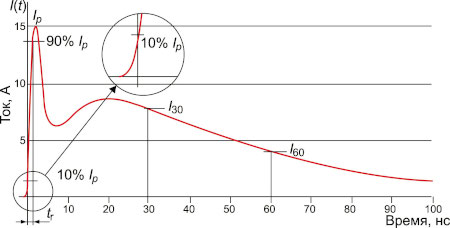

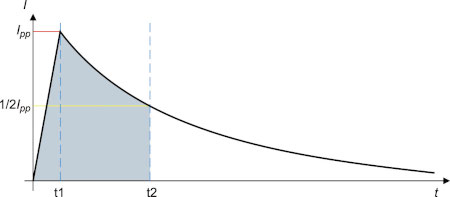

Для расчета варисторов, защищающих те или иные цепи от грозового разряда, иногда приводят сведения о напряжении на варисторе при воздействии стандартного грозового импульса. На рис. 4 показана форма этого импульса, который часто называют «импульсом 8/20 мкс».

Очевидно, что варисторы могут работать и при последовательном включении. При этом в них протекает одинаковый ток, а общее напряжение делится пропорционально сопротивлениям (в первом приближении — классификационным напряжениям), в той же пропорции разделится поглощаемая энергия. Сложнее обеспечить параллельную работу варисторов — необходимо строгое совпадение их вольтамперных характеристик. Эта задача вполне разрешима при последовательно-параллельной схеме включения — т.е. варисторы последовательно собираются в столбы, а столбы соединяются параллельно. При этом подбором варисторов обеспечивают совпадение вольтамперных характеристик столбов, которые собираются в блоки с нужными параметрами. Варисторы изготавливаются в обычном исполнении (дисковые, прямоугольные), в виде блоков различной формы и в виде чипов, что позволяет существенно экономить место на печатной плате. Отечественные предприятия выпускают варисторы для различных сфер применения, это серии СН, ВР, МЧВН/ВС, МОВН/ВС и другие, из зарубежных производителей варисторов большую номенклатуру выпускает компания EPCOS. Приборы имеют следующую систему обозначений (рис. 5):

Для эффективной защиты аппаратуры от воздействия различных сетевых помех необходимо использовать сетевые фильтры с многоступенчатой защитой. Например, в сетевом фильтре массивные стержневые индукторы должны обеспечивать фильтрацию электромагнитных помех, оксидно-цинковые варисторы обеспечивают общий и нормальный режимы защиты от высоковольтных импульсов, а конденсаторы фильтруют радиочастотные помехи и компенсируют средние и слабые колебания напряжения. В табл. 1, 2 приведены параметры оксидно-цинковых варисторов, выпускаемых компанией EPCOS.

Применение варисторной защиты, искрогасящие цепи

..Причиной возникновения грозовых импульсов напряжения являются удары молнии в электроустановку или вблизи нее.

По данным материалов полученных в США значения напряжения коммутационных импульсов даже в бытовых сетях могут достигать 20 кВ. Примерно такие же данные приводят японские, французские и другие исследователи. Исследования, проведенные нами по эксплуатации промышленного электрооборудования в сетях 0.4 кВ, позволяют утверждать, что, например, при тяжелых условиях коммутации силовых электродвигателей значение напряжения коммутационных импульсов может превышать 70 кВ. Нет необходимости говорить о последствиях такого воздействия на электрооборудование. Положение часто осложняется тем, что во многих случаях эксплуатация электрических машин производится в тяжелых условиях (загрязнение, увлажнение изоляции, частые пуски и остановки агрегатов), что обуславливает особую уязвимость изоляции электрооборудования из-за ее ускоренного износа и уменьшения электрической прочности.

Для защиты оборудования от импульсных напряжений в разных странах применяются вентильные разрядники, RC-цепочки, LC-фильтры и т.д. Однако в последние десятилетия во всем мире наиболее эффективным (и дешевым) средством защиты от импульсных напряжений любого вида признано использование нелинейных полупроводниковых резисторов, называемых варисторами. Отличительной чертой варистора является симметричная и резко выраженная нелинейная вольтамперная характеристика (ВАХ — см. рис.1).

За счет этого варисторы позволяют просто и эффективно решать задачи защиты различных устройств от импульсных напряжений. Основной принцип действия варистора весьма прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т.е. при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор.

При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но «срезает» импульсы опасного напряжения, что полностью обеспечивает сохранность даже ослабленной изоляции (см. рис 2).

Наиболее широкое применение находят варисторы на основе оксида цинка, что обусловлено, во-первых, относительной простотой их изготовления и, во-вторых, хорошей способностью оксида цинка поглощать высокоэнергетические импульсы напряжения. Варисторы изготавливают по обычной «керамической» технологии, включающей в себя прессование варисторов (чаще всего имеющих форму диска или шайбы), их обжиг, нанесение электродов, пайку выводов и нанесение электроизоляционных и влагозащитных покрытий. Такая технология в ряде случаев позволяет предприятиям-изготовителям выпускать варисторы по индивидуальным заказам.

Технические характеристики

Для получения информации о характеристиках используемых варисторных защит, приводим данные выпускаемых изделий промышленностью.

Устройством защиты от импульсного перенапряжения АЛЬБАТРОС-220/500 АС обеспечивается:

- Защита от импульсного, быстротекущего перенапряжения амплитудой до 10 кВ без перегорания предохранителя;

- Защита от импульсного аварийного значительного превышения напряжения, в этом случае происходит перегорание одного или обоих предохранителей.

| Номинальное напряжение питания нагрузки, В | 220 (+10/-15%) |  |

| Номинальная мощность нагрузки, Вт | 500 | |

| Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА | 10 | |

| Скорость срабатывания защиты, нс, не более | 25 | |

| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -40. +40 | |

| Габаритные размеры, мм, не более | 50х44х30 | |

| Масса, кг, не более | 0,02 |

* 8 мкс — длительность нарастания импульса; 20 мкс — длительность спада импульса.

По теме полезное. Схема подключения варистора в сетевом фильтре. Советы : Схемы подключения

Тестирование компонентов защиты

Рис. 6. Испытательный импульс тока

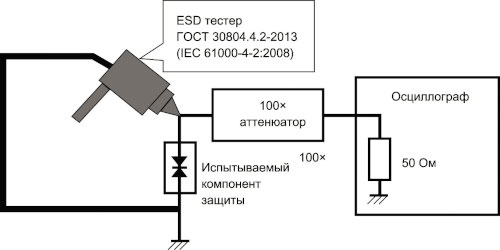

Тестирование компонентов защиты, в том числе варисторов, в зависимости от отрасли нормируется целым рядом стандартов. Однако во всех из них используются одинаковые тестовые импульсы напряжения и тока. На рис. 6 показана форма испытательного импульса тока, используемого для проверки на устойчивость к внешним электростатическим разрядам. Длительность фронта нарастания тока должна составлять 0,8 нс, а пиковое значение тока варьируется в зависимости от испытываемого компонента и области его применения.

Рис. 7. Испытательный импульс напряжения

На рис. 7 показан испытательный импульс напряжения. Мощность импульса вычисляется на закрашенном участке, а сам импульс описывается соотношением t1/t2, например 8/20 мкс, 5/50 нс, 10/100 нс. Возможны и другие формы импульса. Мощность и вид импульса зависят от типа испытываемого компонента и области его применения. Типовая испытательная установка показана на рис. 8 .

Рис. 8. Типовая испытательная установка

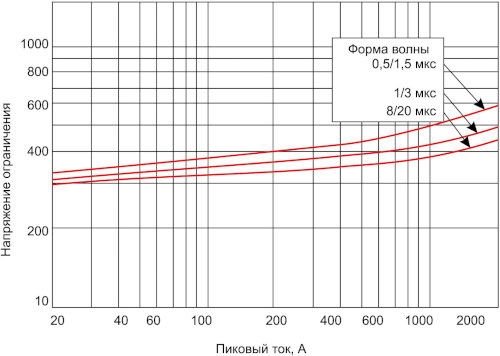

Выше было отмечено, что реакция варистора на импульс напряжения с быстрым фронтом нарастания лишь частично описывает быстродействие варистора. Поэтому более показательна реакция варистора на величину максимального тока испытательного импульса: эта реакция изображена на рис. 9 . Как видно из рисунка, чем больше амплитуда тока и чем быстрее фронт его нарастания, тем выше напряжение ограничения варистора. В этом результате нет ничего удивительного: быстродействие варистора, как и любого другого элемента электрической цепи, ограничено, поэтому его реакция на внешнее воздействие запаздывает.

Рис. 9. Реакция варистора на величину максимального тока испытательного импульса

Применение варисторов

Напряжение ограничения варисторов лежит в широком диапазоне, примерно 10–1000 В, максимальная рассеиваемая ими энергия также варьируется в очень широких пределах — от долей джоуля до нескольких тысяч джоулей. Поэтому и область их применения чрезвычайно широка: от низковольтных сигнальных до высоковольтных мощных цепей.

При использовании варисторов в низковольтных цепях следует иметь в виду, что помимо внешних защитных компонентов элементы схемы имеют и встроенную защиту. Например, микросхемы памяти EEPROM могут выдерживать кратковременное перенапряжение до 100 В, примерно такую же встроенную защиту имеют и микросхемы КМОП.

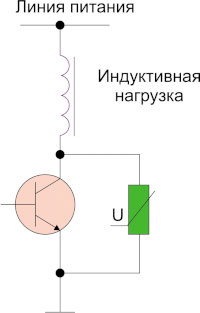

Рис. 10. Пример использование варистора для защиты транзистора

Рис. 11. Пример использование варистора для защиты контакта механического переключателя

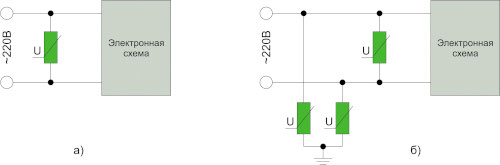

На рис. 10 показан пример использование варистора для защиты транзистора от перенапряжения, возникающего при его выключении из-за индуктивной нагрузки. На рис. 11 варистор защищает от перенапряжения контакт механического переключателя. На рис. 12 приведено включение варистора для защиты однофазной линии питания без заземления и с заземлением.

Рис. 12. Включение варистора для защиты однофазной линии питания без заземления (а) и с заземлением (б)

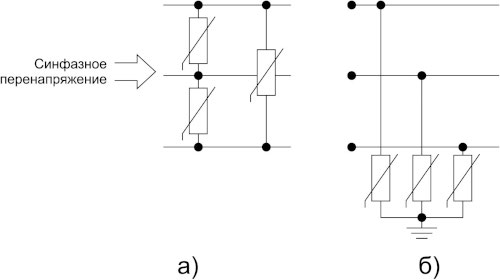

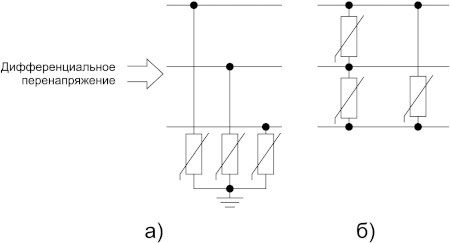

На рис. 13 и 14 показаны варианты корректного и неверного включения варисторов при защите трехфазных цепей от синфазного и дифференциального перенапряжения соответственно. Напомним, что синфазное перенапряжение одинаково во всех фазах трехфазной цепи и действует между фазами и землей, поэтому включение варисторов, ограничивающих синфазное пепренапряжение, между фазами (рис. 13а) не имеет смысла, они должны быть включены между фазами и землей, как показано на рис. 13б. Дифференциальное перенапряжение прикладывается между фазами, поэтому и варисторы, ограничивающие перенапряжение должны быть включены между фазами (14б), а не между фазами и землей (14а).

Рис. 13.Защита трехфазных цепей от синфазного перенапряжения. Неверное включение варисторов (а), правильное включение (б)

Рис. 14. Защита трехфазных цепей от дифференциального перенапряжения. Неверное включение варисторов (а), правильное включение (б)

Вы можете ознакомиться с ассортиментом варисторов по ссылке.

Маркировка, основные характеристики и параметры

Каждый производитель варисторов маркирует свой продукт определенным образом, поэтому существует достаточно большое количество вариантов обозначений и их расшифровок. Наиболее распространенным российским варистором является К275, а популярными компонентами иностранного производства являются 7n471k, kl472m и другие.

Расшифровать обозначение варистора CNR-10d751k можно следующим образом: CNR – металлооксидный варистор; d – означает, что компонент в форме диска; 10 – это диаметр диска; 751 –напряжение срабатывания для данного устройства (расчёт происходит путём умножения первых двух цифр на 10 в степени равной третьей цифре, то есть 75 умножаем на 10 в первой степени получатся 750 В); k – допустимое отклонение номинального напряжения, которое равно 10 % в любую сторону (l – 15%, M – 20%, P – 25 %).

Основными характеристиками варисторов являются следующие параметры:

Классификационное напряжение – напряжение при определенных значениях тока, протекающего через варистор (обычно данное значение составляет 1 мА). Этот параметр является условным и не влияет на выбор устройства;

Максимально допустимое напряжение – диапазон напряжения (среднеквадратичное или действующее значение), при котором варистор начинает понижать свое сопротивление;

Максимальная энергия поглощения – характеристика, показывающая значение энергии, которую варистор рассеивает и не выходит из строя при воздействии одиночного импульса (измеряется в Джоулях);

Максимальный импульсный ток – нормирует время нарастания и длительность действия импульса тока (измеряется в Амперах);

Ёмкость – очень важный параметр, который измеряется при закрытом состоянии и заданной частоте (падает до нуля, если к варистору приложен большой ток);

Допустимое отклонение – отклонение от номинальной разности потенциалов в обе стороны (указывается в процентах).

Время срабатывания – промежуток времени, за который варистор переходит из закрытого состояния в открытое (обычно несколько десятков наносекунд).

Преимущества и недостатки варисторов

Важными преимуществами нелинейного резистора (варистора) является его стабильная и надежная работа с высокими частотами и большими нагрузками. Он применяется во многих устройствах, работающих с напряжениями от 3 В до 20 кВ, относительно прост и дешёв в производстве и эффективен в эксплуатации. Дополнительными важными преимуществами являются:

- высокая скорость срабатывания (наносекунды);

- длительный срок службы;

- возможность отслеживания перепадов напряжения (безынерционный метод).

Несмотря на то, что данный электронный компонент имеет достаточно много преимуществ, он имеет и недостатки, которые влияют на его применение в различных системах. К ним можно отнести:

- низкочастотный шум при работе;

- старение компонента (утрата параметров со временем);

- большая емкость: зависит от напряжения и типа элемента, находится в диапазоне от 70 до 3200 пФ и влияет на работоспособность устройства;

- при максимальных значениях напряжения мощность не рассеивается – значительно перегревается и выходит из строя при длительных максимальных значениях напряжения.

Защита оборудования от импульсных перенапряжений и коммутационных помех

На написание данного текста меня сподвигло ощущение незнания многими принципов работы, использования (или даже незнание о существовании) параллельной защиты от импульсных перенапряжений в сети, в том числе и вызванных разрядами молний

Импульсные помехи в сети довольно распространены, они могут возникать во время грозы, при включении/выключении мощных нагрузок (поскольку сеть это RLC цепь, то в ней при этом возникают колебания, вызывающие выбросы напряжения) и многие другие факторы. В слаботочных, в том числе цифровых цепях, это еще более актуально, поскольку коммутационные помехи достаточно хорошо проникают через источники питания (больше всего защищенными являются Обратноходовые преобразователи — в них энергия трансформатора передается на нагрузку, когда первичная обмотка отключена от сети).

В Европе уже давно де-факто практически обязательна установка модулей защиты от импульсных перенапряжений (далее буду, для простоты, называть грозозащитой или УЗИП), хотя сети у них получше наших, а грозовых областей меньше.

Особо актуальна стало применение УЗИП последние 20 лет, когда ученые стали разрабатывать все больше вариантов полевых MOSFET транзисторов, которые очень боятся превышения обратного напряжения. А такие транзисторы используются практически во всех импульсных источниках питания до 1 кВА, в качестве ключей на первичной (сетевой) стороне.

Другой аспект применения УЗИП — обеспечение ограничения напряжения между нейтральным и земляным проводником. Перенапряжение на нейтральном проводнике в сети может возникать, например, при переключении Автомата ввода резерва с разделенной нейтралью. Во время переключения, нейтальный проводник окажется «в воздухе» и на нем может быть что угодно.

Импульсы перенапряжений в сети характеризуются формой волны и амплитудой тока. Форма импульса тока характеризуется временем его нарастания и спада — для европейских стандартов это импульсы 10/350 мкс и 8/20 мкс. В России, как это случается часто в последнее время, переняли стандарты Европы и появился ГОСТ Р 51992-2002. Числа в обозначении формы импульса означают следующее:

— первая — время (в микросекундах) нарастания импульса тока с 10% до 90% от максимального значения тока;

— вторая — время (в микросекундах) спада импульса тока до 50% от максимального значения тока;

Защитные устройства делятся на классы в зависимости от мощности импульса, который они могут рассеять:

1) Класс 0 (А) — внешняя грозозащита (в данном посте не рассматриваем);

2) Класс I (B) — защита от перенапряжений, характеризующихся импульсными токами амплитудой от 25 до 100 кА формой волны 10/350 мкс (защита в вводно-распределительных щитах здания);

3) Класс II ( C) — защита от перенапряжений, характеризующихся импульсными токами амплитудой от 10 до 40 кА формой волны 8/20 мкс (защита в этажных щитах, электрощитах помещений, вводах электропитающего оборудования);

3) Класс III (D) — защита от перенапряжений, характеризующихся импульсными токами амплитудой до 10 кА формой волны 8/20 мкс (в большинстве случаев защита встроена в оборудование — если оно изготовлено в соответствии с ГОСТ);

Приборы защиты от импульсных перенапряжений

Основными двумя приборами УЗИП являются разрядники и варисторы различной конструкции.

Разрядник

Разрядник — электрический прибор открытого (воздушного) или закрытого (наполненного инертными газами) типа, содержащий в простейшем случае два электрода. При превышении напряжения на электродах разрядника определенного значения, он «пробивается», тем самым ограничивая напряжение на электродах на определенном уровне. При пробое разрядника по нему протекает значительный ток (от сотен Ампер до десятков килоАмпер) за короткое время (до сотен микросекунд). После снятия импульса перенапряжения, если не была превышена мощность, которую способен рассеять разрядник — он переходит в исходное закрытое состояние до следующего импульса.

Основные характеристики разрядников:

1) Класс защиты (см. выше);

2) Номинальное рабочее напряжение — длительное, рекомендованное производителем рабочее напряжение разрядника;

3) Максимальное рабочее переменное напряжение — предельное длительное напряжение разрядника, при котором он гарантированно не сработает;

4) Максимальный импульсный разрядный ток (10/350) мкс — максимальное значение амплитуды тока с формой волны (10/350) мкс, при котором разрядник не выйдет из строя и обеспечит ограничение напряжения на заданном уровне;

5) Номинальный импульсный разрядный ток (8/20) мкс — номинальное значение амплитуды тока с формой волны (8/20) мкс, при котором разрядник обеспечит ограничение напряжения на заданном уровне;

6) Напряжение ограничения — максимальное напряжение на электродах разрядника при его пробое из-за возникновения импульса перенапряжения;

7) Время срабатывания — время открывания разрядника (практически для всех разрядников — менее 100 нс);

8) (редко указываемый производителями параметр) статическое напряжение пробоя разрядника — статическое напряжение (медленно изменяемое во времени), при котором произойдет открытие разрядника. Измеряется подачей постоянного напряжения. В большинстве случаев оно на 20-30% превышает максимальное рабочее переменное напряжение, приведенное к постоянному (переменное напряжение, умноженное на корень из 2) ;

Выбор разрядника достаточно творческий процесс с многочисленными «плевками в потолок» — ведь мы заранее не знаем значение тока, который возникнет в сети.

При выборе разрядника можно руководствоваться следующими правилами:

1) При установке защиты в вводных щитах от воздушной линии электропередач или в областях, где частые грозы, устанавливать разрядники с максимальным разрядным током (10/350) мкс не менее 35 кА;

2) Выбирать максимальное длительное напряжение немного больше предполагаемого максимального сетевого напряжения (в противном случае есть вероятность что при высоком сетевом напряжении, разрядник откроется и выйдет из строя от перегрева);

3) Выбирать разрядники с как можно меньшим напряжением ограничения (при этом обязательно выполнение правил 1 и 2). Обычно напряжение ограничения разрядников класса I от 2,5 до 5 кВ;

4) Между проводниками N и PE устанавливать разрядники, специально для этого предназначенные (производители указывают что они для подключения к N-PE проводникам). Кроме того, эти разрядники характеризуются более низкими рабочими напряжениями, обычно порядка 250 В переменного тока (между нейтралью и землей в нормальном режиме вообще напряжение отсутствует) и большим разрядным током — от 50 кА до 100 кА и выше.

5) Подключать разрядники к сети проводниками сечением не менее 10 мм2 (даже если сетевые проводники имеют меньшее сечение) и как можно меньшей длины. Например, при возникновении в проводнике длиной 2 мера сечением 4 мм2 тока 40 кА, на нем упадет (в идеальном случае без учена индуктивности — а она тут играет большую роль) около 350 В. Если таким проводником подключен разрядник, то в точке подключения к сети напряжение ограничения будет равным сумме напряжения ограничения разрядника и падения напряжения на проводнике при импульсном токе (наши 350 В). Таким образом, значительно ухудшаются защитные свойства.

6) По возможности устанавливать разрядники перед вводным автоматическим выключателем и обязательно перед УЗО (при этом необходимо последовательно с разрядником установить предохранитель с характеристикой gL на ток 80-125 А, для обеспечения отключения разрядника от сети при выходе его из строя). Поскольку установить УЗИП перед вводным автоматом никто не позволит — желательно чтобы автомат был на ток не менее 80А с характеристикой срабатывания D. Это снизит вероятность ложного срабатывания автомата при срабатывании разрядника. Установка УЗИП перед УЗО обусловлена низкой стойкостью УЗО к импульсным токам, кроме того, при срабатывании разрядника N-PE, УЗО будет ложно срабатывать. Также, желательно УЗИП устанавливать перед счетчиками электроэнергии (что опять же, энергетики не позволят сделать)

Варистор

Варистор — полупроводниковый прибор с «крутой» симметричной вольт-амперной характеристикой.

В исходном состоянии варистор имеет высокое внутреннее сопротивление (от сотен кОм до десятков и сотен МОм). При достижении напряжения на контактах варистора определенного уровня, он резко снижает свое сопротивление и начинает проводить значительный ток, при этом напряжение на контактах варистора изменяется незначительно. Как и разрядник, варистор способен поглотить энергию импульса перенапряжения длительностью до сотен микросекунд. Но при длительном повышенном напряжении, варистор выходит из строя с выделением большого количества тепла (взрывается).

Все варисторы в исполнении на DIN-рейку оснащены тепловой защитой, предназначенной для отключения варистора от сети при его недопустимом перегреве (при этом по локальной механической индикации можно определить, что варистор вышел из строя).

На фото варисторы с встроенным тепловым реле после превышения рабочего напряжения разных значений. При значительном перенапряжении такая встроенная тепловая защита практически не эффективна — варисторы взрываются так, что уши закладывает. Однако, встроенная тепловая защита в варисторных модулях на DIN-рейку достаточно эффективна при любых длительных перенапряжениях, и успевает отключить варистор от сети

Небольшое видео натуралистических испытаний 🙂 (подача на варистор диаметром 20 мм повышенного напряжения — превышение на 50 В)

Основные характеристики варисторов:

1) Класс защиты (см. выше). Обычно варисторы имеют класс защиты II ( C), III (D);

2) Номинальное рабочее напряжение — длительное, рекомендованное производителем рабочее напряжение варистора;

3) Максимальное рабочее переменное напряжение — предельное длительное напряжение варистора, при котором он гарантированно не откроется;

4) Максимальный импульсный разрядный ток (8/20) мкс — максимальное значение амплитуды тока с формой волны (8/20) мкс, при котором варистор не выйдет из строя и обеспечит ограничение напряжения на заданном уровне;

5) Номинальный импульсный разрядный ток (8/20) мкс — номинальное значение амплитуды тока с формой волны (8/20) мкс, при котором варистор обеспечит ограничение напряжения на заданном уровне;

6) Напряжение ограничения — максимальное напряжение на варисторе при его открытии из-за возникновения импульса перенапряжения;

7) Время срабатывания — время открывания варистора (практически для всех варисторов — менее 25 нс);

8) (редко указываемый производителями параметр) классификационное напряжение варистора — статическое напряжение (медленно изменяемое во времени), при котором ток утечки варистора достигает значения 1 мА. Измеряется подачей постоянного напряжения. В большинстве случаев оно на 15-20% превышает максимальное рабочее переменное напряжение, приведенное к постоянному (переменное напряжение, умноженное на корень из 2) ;

9) (очень редко указываемый производителями параметр) допустимая погрешность параметров варистора — практически для всех варисторов ±10%. Эту погрешность следует учитывать при выборе максимального рабочего напряжения варистора.

Выбор варисторов также как и разрядников сопряжен с трудностями, связанными с неизвестностью условий их работы.

При выборе варисторной защиты можно руководствоваться следующими правилами:

1) Варисторы устанавливаются как вторая-третья ступень защиты от импульсных перенапряжений;

2) При использовании варисторной защиты II класса совместно с защитой I класса, необходимо учитывать разную скорость срабатывания варисторов и разрядников. Поскольку разрядники медленнее варисторов, если УЗИП не согласовать, варисторы будут принимать на себя бОльшую часть импульса перенапряжения и быстро выйдут из строя. Для согласования I и II классов грозозащиты применяются специальные согласующие дроссели (производители УЗИ имеют их ассортимент для таких случаев), либо длина кабеля между УЗИП I и II классов должна быть не менее 10 метров. Недостатком такого решение является необходимость вреза дросселей в сеть или ее удлинение, что увеличивает ее индуктивную составляющую. Единственным исключением является немецкий производитель PhoenixContact, который разработал специальные разрядники I класса с так называемым «электронным поджигом», которые «согласованы» с варисторными модулями этого же производителя. Эти комбинации УЗИП можно устанавливать без дополнительного согласования;

3) Выбирать максимальное длительное напряжение немного больше предполагаемого максимального сетевого напряжения (в противном случае есть вероятность что при высоком сетевом напряжении, варистор откроется и выйдет из строя от перегрева). Но тут нельзя перебарщивать, поскольку напряжение ограничения варистора напрямую зависит от классификационного (а следовательно, от максимального рабочего напряжения). Примером неудачного выбора максимального рабочего напряжения являются варисторные модули ИЭК с максимальным длительным напряжением 440 В. Если их устанавливать в сеть с номинальным напряжением 220 В, то работа его будет крайне неэффективна. Кроме того, следует учитывать, что варисторы имеют тенденцию к «старению» (т.е. со временем, при многих срабатываниях варистора, его классификационное напряжение начинает снижаться). Оптимальным для России будет применение варисторов длительным рабочим напряжением от 320 до 350 В;

4) Выбирать нужно с как можно меньшим напряжением ограничения (при этом обязательно выполнение правил 1 — 3). Обычно напряжение ограничения варисторов класса II для сетевого напряжения от 900 В до 2,5 кВ;

5) Не соединять параллельно варисторы для увеличения суммарной рассеиваемой мощности. Многие производители защит УЗИП (особенно класса III (D)) грешат параллельным соединением варисторов. Но, поскольку 100% одинаковых варисторов не существует (даже из одной партии они разные), всегда один из варисторов окажется самым слабым звеном и выйдет из строя при импульсе перенапряжения. При последующих же импульсах выйдут из строя цепочной остальные варисторы, поскольку они уже не будет обеспечивать требуемую мощность рассеяния (это тоже самое что соединять параллельно диоды для увеличения общего тока — так делать нельзя)

6) Подключать варисторы к сети проводниками сечением не менее 10 мм2 (даже если сетевые проводники имеют меньшее сечение) и как можно меньшей длины (рассуждения те же, что и для разрядников).

7) По возможности устанавливать варисторы перед вводным автоматическим выключателем и обязательно перед УЗО. Поскольку установить УЗИП перед вводным автоматом никто не позволит — желательно чтобы автомат был на ток не менее 50А с характеристикой срабатывания D (для варисторов II класса). Это снизит вероятность ложного срабатывания автомата при срабатывании варистора.

Краткий обзор производителей УЗИП

Ведущими производителями, специализирующимися на УЗИП низковольтных сетей являются: Phoenix Contact; Dehn; OBO Bettermann; CITEL; Hakel. Также у многих производителей низковольтной аппаратуры, в продукции имеются модули УЗИП (ABB, Schneider Electric и др.). Кроме того, китай успешно копирует УЗИП мировых производителей (поскольку Варистор достаточно простой прибор, китайские производители изготавливают довольно качественную продукцию — например модули TYCOTIU).

Кроме того, на рынке довольно много готовых щитков защиты от импульсных перенапряжения, включающих в себя модули одного или двух классов защиты, а также предохранители для обеспечения безопасности, в случае выхода из строя защитных элементов. В этом случае, щиток закрепляется на стене и подключается к имеющейся электропроводке в соответствии с рекомендациями производителя.

Стоимость УЗИП разнится в зависимости от производителя в разы. В свое время (несколько лет назад), мною был проведен анализ рынка и выбран ряд производителей II класса защиты (некоторые в список не попали, в связи с отсутствием исполнений модулей на требуемое длительное рабочее напряжения 320 В или 350 В).

Как замечание по качеству, могу выделить только модули HAKEL (например PIIIMT 280 DS) — они имеют слабые контактные соединения вставок и изготовлены из горючего пластика, что запрещено ГОСТ Р 51992-2002. На данный момент HAKEL обновили ряд продукции — о ней ничего сказать не могу, т.к. не буду использовать HAKEL больше никогда

Применение УЗИП класса III (D) и защиту цифровых цепей устройств оставим на потом.

В заключение могу сказать, если после прочтения всего у вас появилось больше вопросов, чем после прочтения заголовка — это хорошо, поскольку тема заинтересовала, а она настолько необъятная, что можно не одну книгу написать.

- грозозащита

- УЗИП

- защита от перенапряжения

Функция варисторов

Способностью защищать схемы от перенапряжений варисторы обязаны нелинейному характеру их вольт-амперных характеристик. На практике это означает, что в области малых напряжений сопротивление этих компонентов поддерживается на уровне до килоом, а следовательно ток, протекающий через них, составляет порядка микроампер.

При более высоком напряжении ток начинает быстро повышаться. Если напряжение продолжает расти, варистор насыщается и его сопротивление становится на уровне нескольких Ом. Благодаря этому после превышения порогового напряжения подавляются перенапряжения, проводя ток очень большой силы, в то время как при нормальной работе защищаемой цепи они остаются фактически отключенными.

На рисунке показаны структура и условное обозначение варисторов. Это элементы изготовленные из зерен оксида цинка (ZnO) с добавлением других материалов, обычно оксидов висмута, кобальта или магния.

Как делают варисторы

Производство варисторов представляет собой многоэтапный процесс.

- Первым этапом будет предварительная подготовка материалов – зерен ZnO и других оксидов металлов (точный состав в силу его решающего значения для свойств конечного продукта обычно остается секретом производителя). На этом этапе они подлежат контролю качества. Затем их измельчают и смешивают между собой. Для получения однородной смеси требуется даже несколько часов.

- Следующий этап грануляция – для объединения измельченных материалов в более крупные структуры в них добавляют связующее. Далее их глажение. Для этого гранулированный порошок помещают в штампы, где под давлением пресса формуют в диски.

- Следующим этапом является обработка этих дисков. Его первая фаза заключается в испарении связующего. Затем их обжигают при строго контролируемой температуре, обычно превышающей +1000 °С, в течение определенного периода времени, пока они не приобретут требуемые им электрические свойства. Параметры процесса обжига, как и состав обжигаемой смеси, обычно изготовитель держит в секрете.

- Металлизация, лакировка, маркировка. Здесь стоит пояснить, что требуемые электрические свойства варисторов достигаются за счет образования стыков на границе между зернами ZnO. Другие материалы, входящие в состав прессованной и обожженной смеси, не только являются наполнителями между зернами ZnO, но и влияют на их рост при обжиге дисков.

- Затем диски варисторов металлизируются с обеих сторон. Электрические контакты обычно изготавливаются трафаретной печатью из пасты на основе серебра. В каждой партии периодически проводятся визуальные осмотры и проверяется паяемость контактов. Затем к металлизации припаиваются выводы — в рамках контроля качества выборочно проверяется их прочность.

- На следующем этапе варисторы покрывают погружением в бак эпоксидного лака – обычно наносится несколько слоев.

- Наконец, проводится окончательная проверка качества электрических параметров. Проходящие через него варисторы маркируются, например, лазером.

Полезное на сайте:

ДРАГМЕТАЛЛЫ В АВТОМОБИЛЯХ

Как проверить варистор?

Вот 3 способа, доступных практически каждому:

- Осмотр

- Проверить варистор мультиметром

- Прозвонить цепь.

Начнем с самого простого способа – посмотреть на варистор

Для доступа к нему придется разобрать бытовой прибор и очистить его от пыли. Тут вам понадобится отвертка и щеточка. Запыленность – основная проблема блоков питания.

Поврежденный варистор можно обнаружить по трещинам на корпусе, вздутиям, явным признакам воздействия высоких температур. (Как минимум немного оплавленный корпус, как максимум – следы короткого замыкания).

Варистор покрыт снаружи, как правило, керамикой или эпоксидным покрытием. При перегревании варистора – покрытие трескается.

Мультиметр

Проверить варистор мультиметром довольно просто. Выставляем на мультиметре предел измерения. Выкручиваем его на максимум, как правило это 2 мегаОма (2МОм, 2М, реже 2000К). При измерении, мультиметр должен показывать сопротивление ближе к бесконечности. Зачастую, он показывает 1-2 мегаома.

Касаться варистора руками при измерении нельзя! В таком случае мультиметр покажет вам сопротивление вашего тела, а не варистора.

Прозвон

При прозвоне придется отпаять одну из ножек варистора из цепи. Прозвон, следует осуществлять с разных направлений. Рабочий варистор не прозванивается, что понятно. Ток через него не идет. Сопротивление не позволяет.

Маркировка варистора

Если же ваш варистор вышел из строя, то для его замены нам здорово поможет знание маркировки варистора. Сама маркировка располагается на корпусе и представляет собой набор латинских букв и цифр. Несмотря на разных производителей, в большинстве своем, маркировка на варисторах не сильно отличается и её вполне возможно прочитать.

В качестве примера, приведем 2 разных варистора от разных производителей:

- CNR -12D182K

- ZNR V12182U.

Первая цифра 12 – обозначает диаметр варистора в миллиметрах. Вторая цифра – 182К напряжение открытия. 18 – напряжение, 2- коэффициент. CNR же – обозначение материала варистора. В данном конкретном примере, варистор изготовлен из оксидов металлов.

K – используется для обозначения класса точности. То есть, если написано на корпусе варистора – 275К, то К – точность 10%, а 275 – напряжение открытия. И напряжение открытия рассчитывается так – 275 +- 27,5.

То есть, например, наш варистор 20D471K можно заменить варистором TVR20471. Или любым другим аналогом варистора. Например – SAS471D20. Нужно лишь знать основные принципы маркировки.

Правда, с отечественными варисторами так не получится. Придется воспользоваться справочными материалами. Наши варисторы обозначаются так – СН2-1, ВР-1 и СН2-2. Например: CН-2 – оксидо цинковые варисторы. Но узнать это можно только из справочных материалов.

Несмотря на вышеописанные принципы маркировки, настоятельно рекомендуем пользоваться справочной литературой при выборе варистора. В ней указываются все необходимые характеристики варистора, в том числе и те, которые не узнать по маркировке.

Что делать, если у вашего варистора стерта маркировка?

Узнать, на какое напряжение рассчитан ваш варистор вам поможет мегомметр. Чтобы проверить варистор, надо подключить его к мегомметру и прогонять его по пределам. То есть, если варистор на 470В, то проверять его стоит на 500В.

Есть способ, с использованием блока питания. Правда, для этого нужен блок питания, с регулируемым напряжением и максимальной силой тока. Силу тока нужна выставить такую, чтобы варистор не сгорел. А как мы писали выше, они имеют тенденцию взрываться.

Соответственно, перед подключением его следует визуально осмотреть. Если на корпусе варистора имеются трещины, вздутия, визуально видно, что он плавился – то такой варистор точно не рабочий. Но зачастую – это трещины. Материал варисторов склонен к старению, об этом всегда следует помнить. Варисторы, с такими повреждениями, можно не проверять. Они не рабочие.

Множество варисторов по хорошим ценам на Алиэкспресс — кликай.

Подробнее о варисторах в видео:

Подбор варистора

Чтобы правильно подобрать варистор для определенного устройства необходимо знать характеристики его источника питания: сопротивление и мощность импульсов переходных процессов. Максимально допустимое значение тока определяется в том числе длительностью его воздействия и количеством повторений, поэтому при установке варистора с заниженным значением пикового тока, он достаточно быстро выйдет из строя. Если говорить кратко, то для эффективной защиты прибора необходимо выбирать варистор с напряжением, имеющим небольшой запас к номинальному.

Также для безотказной работы такого электронного компонента очень важна скорость рассеивания поглощенной тепловой энергии и возможность быстро возвращаться в состояние нормальной работы.

Обозначение на схеме и варианты подключения варистора

На схемах варистор обычно обозначается, как обычный резистор, но с добавлением буквы U рядом с наклонной чертой. Эта черта и указывает в схемах на то, что данный элемент имеет зависимость сопротивления от напряжения в цепи. Также на электрической схеме этот элемент маркируется двумя буквами R и U с добавлением порядкового номера (RU1, RU2 … и т.д.).

Существует большое количество вариантов подключения варисторов, но общее для всех способов – это то, что данный компонент подключается параллельно цепи питания. Поэтому при отсутствии опасных значений импульсов напряжения, ток, который протекает через варистор имеет малую величину (ввиду больших значений сопротивления) и никак не влияет на работоспособность системы. При возникновении перенапряжения, варистор изменяет сопротивление до малых величин, нагрузка шунтируется, и поглощенная энергия рассеивается в окружающее пространство.

Похожие статьи:

Что такое резистор и для чего он нужен?

УЗИП — что это такое, описание и схемы подключения в частном доме

Как правильно рассчитать резистор для светодиода?

Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

Принцип работы и схема подключения теплового реле

Защита от перенапряжения: что лучше стабилизатор или реле контроля напряжения?