порядка от десятых до десятков микровольт на вольт приложенного напряжения.

Собственные шумы определяются однородностью резистивного элемента. Наибольший

уровень собственных шумов у композиционных резисторов.,

Классификация конденсаторов

Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика определяет основные электрические параметры конденсаторов: сопротивление изоляции, стабильность ёмкости, величину потерь и др.

По виду диэлектрика различают:

Конденсаторы вакуумные (обкладки без диэлектрика находятся в вакууме).

Конденсаторы с газообразным диэлектриком.

Конденсаторы с жидким диэлектриком.

Конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком: стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок.

Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком: бумажные, металлобумажные, плёночные, комбинированные — бумажноплёночные, тонкослойные из органических синтетических плёнок.

Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слойполупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой илитанталовой фольги или спечённого порошка.

Кроме того, конденсаторы различаются по возможности изменения своей ёмкости:

Постоянные конденсаторы — основной класс конденсаторов, не меняющие своей ёмкости (кроме как в течение срока службы).

Переменные конденсаторы — конденсаторы, которые допускают изменение ёмкости в процессе функционирования аппаратуры. Управление ёмкостью может осуществляться механически, электрическим напряжением (вариконды, варикапы) и температурой (термоконденсаторы). Применяются, например, врадиоприёмниках для перестройки частоты резонансного контура.

Подстроечные конденсаторы — конденсаторы, ёмкость которых изменяется при разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе функционирования аппаратуры. Их используют для подстройки и выравнивания начальных ёмкостей сопрягаемых контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где требуется незначительное изменение ёмкости.

В зависимости от назначения можно условно разделить конденсаторы на конденсаторы общего и специального назначения. Конденсаторы общего назначения используются практически в большинстве видов и классов аппаратуры. Традиционно к ним относят наиболее распространённые низковольтные конденсаторы, к которым не предъявляются особые требования. Все остальные конденсаторы являются специальными. К ним относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические, пусковые и другие конденсаторы.

Также различают конденсаторы по форме обкладок: плоские, цилиндрические, сферические и другие.

Температурный коэффициент сопротивления

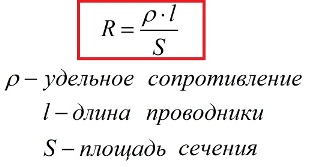

Электрическое сопротивление проводника в общем случае зависит от материала проводника, от его длины и от поперечного сечения, или более кратко — от удельного сопротивления и от геометрических размеров проводника. Данная зависимость общеизвестна и выражается формулой:

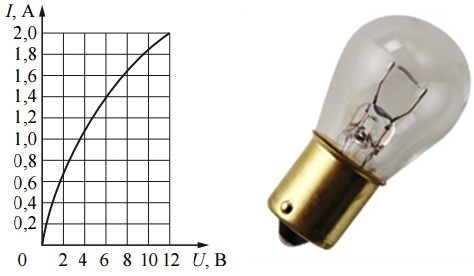

Известен каждому и закон Ома для однородного участка электрической цепи, из которого видно, что ток тем меньше, чем сопротивление выше. Таким образом, если сопротивление проводника постоянно, то с ростом приложенного напряжения ток должен бы линейно расти. Но в реальности это не так. Сопротивление проводников не постоянно.

За примерами далеко ходить не надо. Если к регулируемому блоку питания (с вольтметром и амперметром) подключить лампочку, и постепенно повышать напряжение на ней, доводя до номинала, то легко заметить, что ток растет не линейно: с приближением напряжения к номиналу лампы, ток через ее спираль растет все медленнее, причем лампочка светится все ярче.

Нет такого, что с увеличением вдвое приложенного к спирали напряжения, вдвое возрос и ток. Закон Ома как-будто не выполняется. На самом деле закон Ома выполняется, и точно, просто сопротивление нити накала лампы непостоянно, оно зависит температуры.

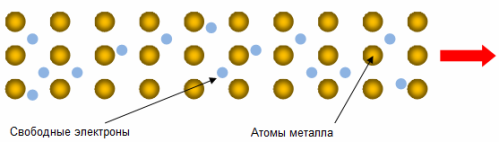

Вспомним, с чем связана высокая электрическая проводимость металлов. Она связана с наличием в металлах большого количества носителей заряда — составных частей тока — электронов проводимости. Это электроны, образующиеся из валентных электронов атомов металла, которые для всего проводника являются общими, они не принадлежат каждый отдельному атому.

Под действием приложенного к проводнику электрического поля, свободные электроны проводимости переходят из хаотичного в более-менее упорядоченное движение — образуется электрический ток. Но электроны на своем пути встречают препятствия, неоднородности ионной решетки, такие как дефекты решетки, неоднородная структура, вызванные ее тепловыми колебаниями.

Электроны взаимодействуют с ионами, теряют импульс, их энергия передается ионам решетки, переходит в колебания ионов решетки, и хаос теплового движения самих электронов усиливается, от того проводник и нагревается при прохождении по нему тока.

В диэлектриках, полупроводниках, электролитах, газах, неполярных жидкостях — причина сопротивления может быть иной, однако закон Ома, очевидно, не остается постоянно линейным.

Таким образом, для металлов, рост температуры приводит к еще большему возрастанию тепловых колебаний кристаллической решетки, и сопротивление движению электронов проводимости возрастает. Это видно по эксперименту с лампой: яркость свечения увеличилась, но ток возрос слабее. То есть изменение температуры повлияло на сопротивление нити накаливания лампы.

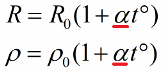

В итоге становится ясно, что сопротивление металлических проводников зависит почти линейно от температуры. А если принять во внимание, что при нагревании геометрические размеры проводника меняются слабо, то и удельное электрическое сопротивление почти линейно зависит от температуры. Зависимости эти можно выразить формулами:

Обратим внимание на коэффициенты. Пусть при 0°C сопротивление проводника равно R0, тогда при температуре t°C оно примет значение R(t), и относительное изменение сопротивления будет равно α*t°C. Вот этот коэффициент пропорциональности α и называется температурным коэффициентом сопротивления . Он характеризует зависимость электрического сопротивления вещества от его текущей температуры.

Данный коэффициент численно равен относительному изменению электрического сопротивления проводника при изменении его температуры на 1К (на один градус Кельвина, что равноценно изменению температуры на один градус Цельсия).

Для металлов ТКС (температурный коэффициент сопротивления α) хоть и относительно мал, но всегда больше нуля, ведь при прохождении тока электроны тем чаще сталкиваются с ионами кристаллической решетки, чем выше температура, то есть чем выше тепловое хаотичное их движение и чем выше их скорость. Сталкиваясь в хаотичном движении с ионами решетки, электроны металла теряют энергию, что мы и видим в результате — сопротивление при нагревании проводника возрастает. Данное явление используется технически в термометрах сопротивления.

Итак, температурный коэффициент сопротивления α характеризует зависимость электрического сопротивления вещества от температуры и измеряется в 1/К — кельвин в степени -1. Величину с обратным знаком называют температурным коэффициентом проводимости.

Что касается чистых полупроводников, то для них ТКС отрицателен, то есть сопротивление снижается с ростом температуры, это связано с тем, что с ростом температуры все больше электронов переходят в зону проводимости, растет при этом и концентрация дырок. Этот же механизм свойственен для жидких неполярных и твердых диэлектриков.

Полярные жидкости свое сопротивление резко уменьшают с ростом температуры из-за снижения вязкости и роста диссоциации. Это свойство применяется для защиты электронных ламп от разрушительного действия больших пусковых токов.

У сплавов, легированных полупроводников, газов и электролитов тепловая зависимость сопротивления более сложна чем у чистых металлов. Сплавы с очень малым ТКС, такие как манганин и константан, применяют в электроизмерительных приборах.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Знак ТКС

Чтобы определить температурный коэффициент сопротивления вольфрама или температурный коэффициент сопротивления алюминия, никеля, серебра и пр. материалов и сплавов, нужно знать проводимость исследуемого материала. Она измеряется при разной температуре. TКС характеризует средний наклон графика сопротивления проводника в исследуемом температурном интервале. Если наклон линии зависимости сопротивления от температуры постоянен, зависимость называется линейной. Но для многих материалов, например, для нихромовой проволоки свойственна нелинейная форма температурной зависимости сопротивления. Поэтому важно указывать, какая температура соответствует определенному значению ТКС. Например, температурный коэффициент сопротивления платины равен 3900 при температуре 20 градусов.

ТКС материала может быть положительным или отрицательным по знаку. Плюсовое значение показывает, что с увеличением нагрева сопротивление также увеличивается. Отрицательный коэффициент означает, что с ростом температуры сопротивление уменьшается. Следует также знать, что в разных температурных интервалах знак может отличаться.

ТКС чистых металлов обычно имеет положительное значение, например, температурный коэффициент сопротивления никеля никогда не бывает отрицательным. Материалы с большим (по модулю) параметром используются для измерения температуры в составе датчиков температуры. Резисторы для подобных применений называют терморезисторами или термисторами.

У электролитов ТКС отрицательный. Это связано с тем, что при нагреве в растворе увеличивается количество обеспечивающих электрическая проводимость свободных ионов. Таким образом, электролиты при нагревании начинают проводить лучше, но характер этой зависимости резко нелинейный.

Отрицателен этот параметр и у чистых (беспримесных) полупроводников. Связано это с тем, что при нагреве в зону проводимости переходит большее количество электронов, тем самым увеличивая концентрацию дырок в полупроводнике.

Материалами для изготовления эталонных (образцовых) сопротивлений (резисторов) служат сплавы с равным или очень близким к нулю ТКС. Одним из таких сплавов является проволока из манганина (сплава на основе меди с добавкой марганца и никеля).

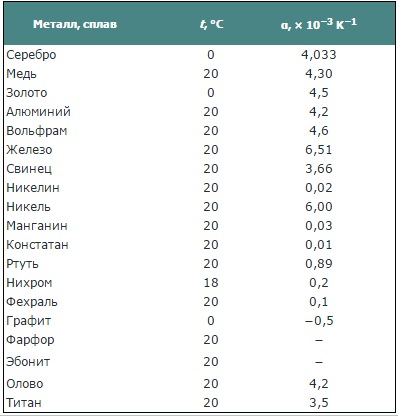

ТКС можно узнать из справочной литературы. Например, таблица, представленная ниже, позволяет определить температурный коэффициент сопротивления железа или сопротивления нихрома, а также серебра, меди, алюминия и прочих материалов.

Термин ТКС был введен с целью обозначения термической стабильности резисторов, поскольку удельное сопротивление их резистивного слоя под воздействием температуры может меняться. Температурную зависимость сопротивления используют в устройствах, называемых термометрами сопротивления. Основным их элементом является проволока из меди или платины, намотанная на жесткий каркас из диэлектрика. Платиновый термометр обычно используется для измерения температуры от +263 до 1064, а медный — 180…–50 градусов.

Если при создании электроизмерительных приборов требуются проводники с сопротивлением, мало зависящим от температурных показателей, используют специальные сплавы, такие как манганин или константан. Например, ТКС последнего в 820 раз меньше, чем температурный коэффициент сопротивления серебра.

Температурный коэффициент электрического сопротивления

Температу́рный коэффицие́нт электри́ческого сопротивле́ния, величина, равная относительному изменению при данной температуре электрического сопротивления участка электрической цепи ( R R R ) при изменении температуры на единицу:

α = 1 R d R d T alpha = frac frac α = R 1 d T d R , [ α ] = K − 1 [alpha]=K^ [ α ] = K − 1 .

Для сравнительно небольших диапазонов температур температурный коэффициент электрического сопротивления принимают постоянным и температурная зависимость сопротивления выражается формулой:

R ( T ) = R 0 ⋅ ( 1 + α ⋅ ( T − T 0 ) ) R(T)=R_0 cdot (1+ alpha cdot (T-T_0)) R ( T ) = R 0 ⋅ ( 1 + α ⋅ ( T − T 0 )) ,

где R 0 R_0 R 0 – сопротивление при температуре T 0 T_0 T 0 , для которой дано справочное значение температурного коэффициента электрического сопротивления, измеренное при нормальной температуре (20 ℃, ГОСТ 9249 ). Характерные значения для металлов α ∼ 1 0 − 3 K − 1 alphasim 10^K^ α ∼ 1 0 − 3 K − 1 , специальные сплавы (констатан, манганин) α ∼ 1 0 − 5 K − 1 alphasim 10^ K^ α ∼ 1 0 − 5 K − 1 . Для многих полупроводников α < 0 alpha

Редакция технологий и техники

Опубликовано 21 ноября 2022 г. в 10:57 (GMT+3). Последнее обновление 21 ноября 2022 г. в 10:57 (GMT+3). Связаться с редакцией

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) — физическая величина, равная относительному изменению удельного сопротивления вещества при изменении температуры на единицу.

Зачастую, данный коэффициент применим к сопротивлению металлов. На практике, данная характеристика наиболее часто используется в отношении постоянных резисторов и терморезисторов (термисторов).

Грубо говоря, при помощи этого коэффициента можно определить, на какую величину изменится сопротивление резистора, если изменить его температуру на определённую величину градусов.

Для начала фундаментально вспомним причины изменения сопротивления проводника при изменении температуры. Электрическая проводимость металлов обусловлена наличием в них носителей заряда — свободных электронов, которые образуются из валентных электронов атомов металла. Электрический ток обусловлен направленным движением этих свободных электронов под воздействием электрического поля.

Однако, движению электронов оказывается сопротивление из-за неоднородной структуры кристаллической решётки металла. Электроны взаимодействуют с ионами решётки, теряя свою энергию движения, посредством чего создаются колебания ионов решётки. Из-за этого хаотическое тепловое движение электронов усиливается, вследствие чего проводник нагревается. А нагрев, в свою очередь, увеличивает число столкновений свободных электронов с атомами кристаллической решётки проводника. Из-за этого уменьшается скорость направленного движения заряженных частиц, и, как следствие, уменьшается сила тока. Таким образом, чем выше температура проводника, тем выше его сопротивление. Эту прямую зависимость величины сопротивления от температуры можно описать следующим уравнением:

где R — искомое сопротивление проводника при изменении температуры;

R0 — сопротивление проводника в исходном состоянии (обычно рассматривают температуру +20 ℃);

T — значение температуры проводника после её изменения;

T0 — значение температуры проводника в исходном состоянии;

α — температурный коэффициент сопротивления (для конкретно рассматриваемого проводника).

Температурный коэффициент показывает относительное изменение сопротивление проводника на единицу изменения температуры. В системе СИ температура измеряется в кельвинах [K], но так как 1 градус по шкале Кельвина равен 1 градусу по шкале Цельсия, а также нам привычнее использовать именно шкалу Цельсия, то не будет ошибкой рассматривать величину коэффициента как [1/℃]. Ниже представлена таблица со значениями температурного коэффициента сопротивления для некоторых материалов.

В документации на отечественные компоненты исходной температурой определения ТКС считается +20°C, а для иностранных компонентов исходной температурой является +25°C.

В англоязычной документации эта характеристика обозначается как TCR (Temperature Coefficient of Resistance), а единица измерения ppm/℃. В данном случае используется сокращение ppm (Parts Per Million — одна миллионная часть). Именно поэтому иногда можно встретить в документации такое обозначение ТКС для, например, алюминия: 4200×10 -6 [1/℃] .

Температурный коэффициент сопротивления часто применим по отношению к постоянным резисторам. Рассмотрим максимально подробно, что значит ppm/℃ для резистора на практике.

К примеру, возьмём постоянный металлооксидный резистор MO-200 (аналог советского С2-23) с номинальным сопротивлением 10 кОм. В документации указано, что температурный коэффициент сопротивления составляет 100×10 -6 [1/℃] или ±100 ppm/℃. В данном случае «100» — это означает 100 долей от 1 миллиона, то есть 0,0001. Теперь, чтобы узнать, на сколько Ом изменится сопротивление резистора с номинальным сопротивлением 10 кОм, умножим 0,0001 на 10000. Получается 1. Таким образом, 100 ppm/℃ означает, что при изменении на 1 ℃ температуры резистора с номинальным сопротивлением 10 кОм его сопротивление изменится на 1 Ом. Кстати, если температура повысится, то и сопротивление увеличится.

Для закрепления материала рассмотрим более реальный пример. Допустим, имеется резистивный делитель напряжения с коэффициентом деления 2 для работы в помещении (например, университетская лаборатория). Для верхнего и нижнего плеч делителя использованы одинаковые прецизионные тонкоплёночные постоянные резисторы С2-29В с номинальным сопротивлением 100 кОм и мощностью рассеивания 0,5 Вт. Для таких резисторов ТКС составляет ±100 ppm/℃ в диапазоне температур от +20 ℃ до +155 ℃. Определим, в каких пределах будет меняться сопротивление резисторов при изменении температуры в помещении от +20 ℃ до +30 ℃ (диапазон изменения температуры составляет 10 ℃). Как было указано выше, для советских резисторов ТКС определяется при температуре +20 ℃.

Воспользуемся следующей формулой:

где ΔR, Ом — величина, на которое изменится сопротивление резистора при изменении температуры;

R0 = 100 кОм — сопротивление резистора при нормальной температуре (+20 ℃);

α = ± 100×10 -6 [1/℃] — температурный коэффициент сопротивления;

ΔT = 10 ℃ — величина изменения температуры.

Подставим значения в формулу:

ΔR = 100×10 3 × 100×10 -6 × 10 = 100 Ом.

В результате определили, что при повышении температуры резисторов на 10 ℃ их сопротивление увеличится на 100 Ом, то есть на 0,1 %.

Информацию о температурном коэффициенте редко указывается на корпусе резистора. На резисторах с цветовой маркировкой с 6 кольцами зашифрована эта информация.

Однако, чаще всего полную информацию о температурном коэффициенте сопротивления на ту или иную модель резистора можно почерпнуть из документации к ним. Например, ниже представлен фрагмент из паспорта на резистор С2-23 (аналог MO-200), в котором указано, что для каждого температурного диапазона и диапазона номинальных сопротивление значение ТКС отличается. И чем шире диапазоны, тем больше величина температурного коэффициента.

Также стоит отметить, что величина ТКС весьма сильно связана с допуском (точность резистора — разброс реального сопротивления) резистора. Как правило, чем выше ТКС, тем больше допуск, что обуславливается технологией изготовления и применяемыми материалами.

Как определяется температурный коэффициент сопротивления

Количественной мерой изменения электрического сопротивления проводника служит температурный коэффициент удельного сопротивления (ТКС). Ввиду малости значений ТКС выражается в особых единицах — миллионных долях на один Кельвин или градус Цельсия и обозначается ppm/°C или К -1 .

Чтобы рассчитать температурный коэффициент сопротивления меди или любого другого материала, применяют метод, основанный на измерении электрического сопротивления при различных температурных показателях. Затем используется формула:

Температурный коэффициент сопротивлений обозначают буквой α. Его можно выразить через удельное сопротивление:

Исходя из этого, для расчета сопротивления резистора R или любого другого проводника применяется следующее выражение:

Знак ТКС

Чтобы определить температурный коэффициент сопротивления вольфрама или температурный коэффициент сопротивления алюминия, никеля, серебра и пр. материалов и сплавов, нужно знать проводимость исследуемого материала. Она измеряется при разной температуре. TКС характеризует средний наклон графика сопротивления проводника в исследуемом температурном интервале. Если наклон линии зависимости сопротивления от температуры постоянен, зависимость называется линейной. Но для многих материалов, например, для нихромовой проволоки свойственна нелинейная форма температурной зависимости сопротивления. Поэтому важно указывать, какая температура соответствует определенному значению ТКС. Например, температурный коэффициент сопротивления платины равен 3900 при температуре 20 градусов.

ТКС материала может быть положительным или отрицательным по знаку. Плюсовое значение показывает, что с увеличением нагрева сопротивление также увеличивается. Отрицательный коэффициент означает, что с ростом температуры сопротивление уменьшается. Следует также знать, что в разных температурных интервалах знак может отличаться.

ТКС чистых металлов обычно имеет положительное значение, например, температурный коэффициент сопротивления никеля никогда не бывает отрицательным. Материалы с большим (по модулю) параметром используются для измерения температуры в составе датчиков температуры. Резисторы для подобных применений называют терморезисторами или термисторами.

У электролитов ТКС отрицательный. Это связано с тем, что при нагреве в растворе увеличивается количество обеспечивающих электрическая проводимость свободных ионов. Таким образом, электролиты при нагревании начинают проводить лучше, но характер этой зависимости резко нелинейный.

Отрицателен этот параметр и у чистых (беспримесных) полупроводников. Связано это с тем, что при нагреве в зону проводимости переходит большее количество электронов, тем самым увеличивая концентрацию дырок в полупроводнике.

Материалами для изготовления эталонных (образцовых) сопротивлений (резисторов) служат сплавы с равным или очень близким к нулю ТКС. Одним из таких сплавов является проволока из манганина (сплава на основе меди с добавкой марганца и никеля).

ТКС можно узнать из справочной литературы. Например, таблица, представленная ниже, позволяет определить температурный коэффициент сопротивления железа или сопротивления нихрома, а также серебра, меди, алюминия и прочих материалов.

Термин ТКС был введен с целью обозначения термической стабильности резисторов, поскольку удельное сопротивление их резистивного слоя под воздействием температуры может меняться. Температурную зависимость сопротивления используют в устройствах, называемых термометрами сопротивления. Основным их элементом является проволока из меди или платины, намотанная на жесткий каркас из диэлектрика. Платиновый термометр обычно используется для измерения температуры от +263 до 1064, а медный — 180…–50 градусов.

Если при создании электроизмерительных приборов требуются проводники с сопротивлением, мало зависящим от температурных показателей, используют специальные сплавы, такие как манганин или константан. Например, ТКС последнего в 820 раз меньше, чем температурный коэффициент сопротивления серебра.

Температурный коэффициент сопротивления это

1. Что же такое «ТК»?

«ТК» — это сокращение от «Температурный Коэффициент». Это свойство радиодеталей изменять свои характеристики в зависимости от температуры. Возникает он оттого, что материалы, из которых делаются радиодетали, при изменении температуры расширяются, сжимаются, и с ними происходят другие странные вещи, о которых физики лучше знают.

2. Что происходит, когда мы забываем про «ТК»?

Многие котята не знают или просто забывают про «ТК». А иногда происходит всё гораздо проще, например, нужен конденсатор какой-нибудь ёмкости, а нужного ТКЕ нет или он не известен. Часто торгаши вообще не знают (или не хотят знать, что гораздо вероятнее), чем они торгуют. Вот и приходится впаивать в конструкцию то, что удалось добыть.

А этот параметр очень важный. Если его не принимать во внимание, то при изменении температуры (просто окружающего воздуха или даже от нагрева аппаратуры во время её работы), характеристики детали с неучтённым ТК могут измениться настолько, что аппаратура станет работать плохо или вообще перестанет работать. Но самое интересное, что как только температура опять станет «нормальной», аппаратура опять начинает работать как ни в чём не бывало. И сколько сил уйдёт на то, что бы отыскать эту «мерцающую неисправность» — а виноват во всём «ТК».

4. А теперь поговорим о «ТК» подробнее:

ТКС — температурный коэффициент сопротивления

Резисторы делают из разных материалов.

Самые простые из них проволочные. Температурная зависимость сопротивления у них линейная, самый маленький ТКС из них имеют резисторы сделанные из константана (ТКС -5 ) и манганина (ТКС -5 ), поэтому их используют в измерительной технике.

Очень дешёвые резисторы углеродистые, типа С1-4 или CF. Но ТКС у них довольно большой: от +350 до минус 2500 ppm/°. Поэтому они в основном и применяются в бытовой аппаратуре, которая в комнатных условиях работает.

Металлизированные и металлоплёночные резисторы, типа С2-23, С2-33 (МЛТ, МТ старые) или MF. ТКС у них средний: от 15 до 500 ppm/°, максимум до 1200 ppm/°. Подходят для большинства применений в широком диапазоне температур.

Самые дорогие — прецизионные, типа С2-29В или RN. ТКС у них самый маленький: от 5 до 300 ppm/°. Их и применяют в измерительной аппаратуре или в ответственных местах обычной аппаратуры, где важна стабильность сопротивления при изменении температуры, например в RC — фильтрах.

В отечественных резисторах группа ТКС обозначается буквой, которую, к сожалению, указывают только на заводской упаковке. Конкретные обозначения и величины ТКС можно узнать, заглянув в справочники или в ТУ (технические условия по-нашему или ДатаШиты по-ихнему). Вот только не каждому они доступны.

Внимание! Сейчас среди импортных резисторов (как правило, неизвестного происхождения) встречается подмена понятия «Допуск номинала» — т.е. точности, с которой изготовлен резистор на заводе. В понятие «Допуск» в этом случае закладывается огромный ТКС. Имеется в виду, что сопротивление данного резистора не выйдет за пределы, к примеру, +/-10% при изменении температуры. Этот якобы «Допуск» и обозначается на резисторе. Товарищи, будьте бдительны!

Существует класс резисторов, где наоборот важен большой ТКС. Это терморезисторы или термисторы и термометры-сопротивления. Терморезисторы или термисторы (иногда встречается «позистор» — терморезистор с положительным ТКС) очень широко применяются в радиоэлектронной аппаратуре в различных целях, например: защита мощных транзисторов, термостабилизация каких-либо частей схемы и т.д. Термометры-сопротивления, как правило, делаются из медной или даже платиновой проволоки и служат для точного измерения температуры в промышленности.

ТКЕ — температурный коэффициент ёмкости

ТКЕ конденсатора очень сильно зависит от материала диэлектрика между обкладками. Ведь малейшее температурное изменение толщины диэлектрика, вызывает очень большое изменение ёмкости конденсатора.

Наиболее подвержены влиянию температуры керамические конденсаторы. Так как полностью победить ТКЕ не удаётся, (а иногда, наоборот, клин клином вышибают: например, в LC-контуре, у катушки ТКИ положительный, тогда конденсатор с отрицательным ТКЕ ставят, чтобы частота настройки контура от температуры не уходила), у керамических конденсаторов очень много всяких ТКЕ имеется. ТКЕ у керамических конденсаторов настолько важен, что его на корпусе конденсатора каким-либо способом практически всегда обозначают.

Поэтому про них мы поговорим подробнее:

Отечественная система обозначений ТКЕ (в том числе старая и очень старая)

Примечание: там, где для цветового обозначения ТКЕ требуется 2 цвета, то одним из них может быть цвет корпуса.

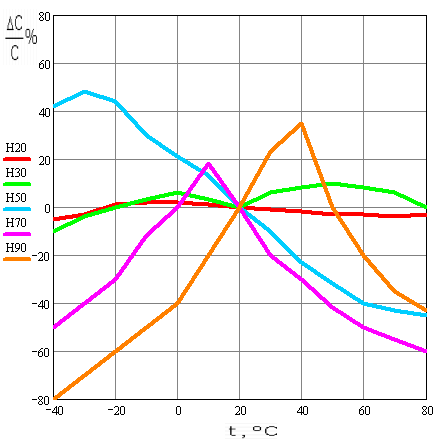

Группы ТКЕ, обозначенные буквами «П» (плюс) и «М» (минус) имеют линейную зависимость ёмкости от температуры. Группа МП0 самая стойкая — никакое изменение температуры на ёмкость конденсатора не влияет. А вот группы ТКЕ, буквой «Н» (нелинейные) обозначенные, имеют очень хитрую зависимость ёмкости от температуры, поэтому их лучше на картинке посмотреть:

Картинка эта для примера нарисована, у разных типов конденсаторов эти «Н» и по другому могут кривиться. Главное в том, что ёмкость этих конденсаторов при изменении температуры не изменится больше, чем процентов с буквой «Н» написано.

Конденсаторы слюдяные — у них всего 4 группы ТКЕ имеется:

Группа ТКЕ

Номинальное значение ТКЕ, ppm/ °C