Как создаются современные процессоры? Насколько это сложный и интересный процесс и почему так важна некая Экстремальная УФ-литография? В этот раз мы копнули действительно глубоко и готовы рассказать вам об этой магии технологий. Располагайтесь поудобнее, будет интересно.

Вот вам затравочка — 30-килоВаттный лазер в вакууме стреляет по капле олова и превращает ее в плазму — скажете фантастика?

А мы разберемся как это работает и расскажем об одной компании из Европы, которая стоит тенью за всеми гигантами Apple, AMD, Intel, Qualcomm, Samsung и другими и без нее никаких новых процессоров бы и не было. И нет это, к сожалению, не Чебоксарский завод электроники.

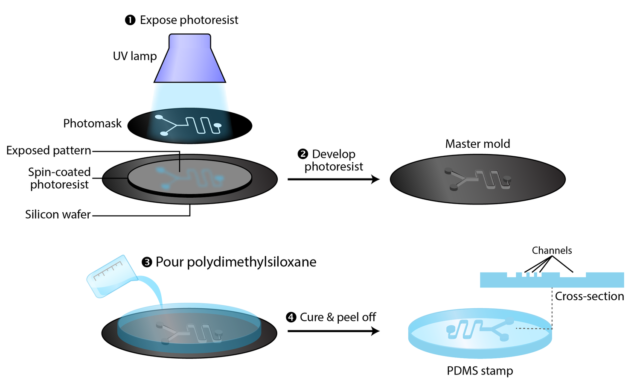

Чтобы понять процесс экстремальной ультрафиолетовой литографии — нам надо для начала понять, что вообще такое фотолитография. Сам процесс по своей сути очень похож на то как печатаются фотографии с пленочных негативов на фотобумагу! Не верите — сейчас все объясним.

Фотолитография

Начнем с простого примера — возьмем прозрачное стекло и нанесем на него какой-то геометрический рисунок, оставив при этом какие-то участки без краски. По сути, сделаем трафарет. Приложим этот кусок стекла к фонарику и включим его. Мы получим ровно тот же рисунок в виде тени, который мы нанесли на кусок стекла.

В производстве процессоров этот кусок стекла с рисунком называется маска. Маска позволяет получить на поверхности любого материала “засвеченные и незасвеченные” участки любой плоской формы.

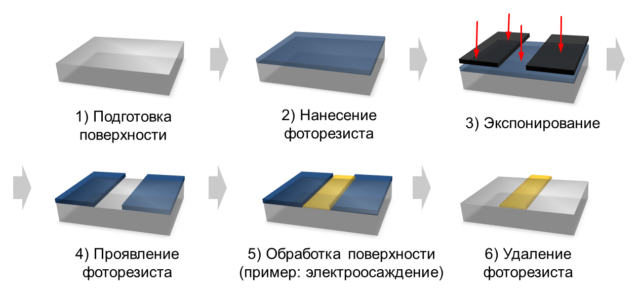

Хорошо — рисунок на поверхности мы получили, но это всего лишь тень. Теперь надо как-то его там сохранить. Для этого на поверхность кремниевой пластины наносится специальный светочувствительный слой, который называют Фоторезистом. Для простоты мы не будем тут говорить о позитивных и негативных фоторезистах, почему они так реагируют, все-таки мы не на уроке Физической химии. Просто скажем, что это такое вещество, которое меняет свои свойства, когда на него попадает свет на определенной частоте, то есть на определенной длине волны.

Опять же как и на фотопленке или фотобумаге — специальные слои материалов реагируют на свет!

После того как нужные нам участки на кремнии мы засветили, именно их мы можем убрать, оставив при этом на месте остальные, то есть незасвеченные участки. В итоге мы получили тот рисунок, который и хотели. Это и есть фотолитография!

Конечно, кроме фотолитографии в производстве процессоров участвуют и другие процессы, такие как травление и осаждение, фактически комбинацией этих процессов вместе с фотолитографией транзисторы как-бы печатаются слой за слоем на кремнии.

Технология не новая, почти все процессоры начиная с 1960-х производятся при помощи фотолитографии. Именно эта технология открыла мир полевых транзисторов и путь ко всей современной микроэлектронике.

Что такое техпроцесс и как он влияет на производительность?

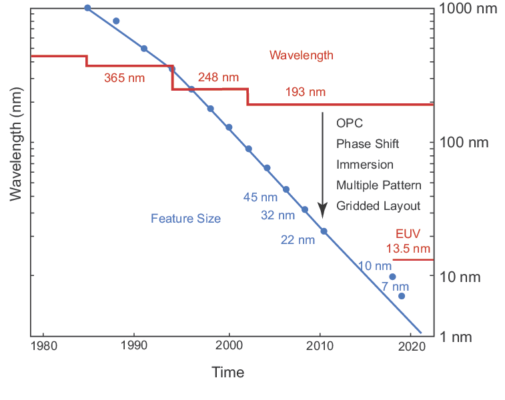

Но по-настоящему большой скачок в этой области произошел только недавно! С переходом на EUV. И всё из-за длины волны в 13.5 нм. Не переживайте, сейчас объясню!

Длина волны на которой светит наш “фонарик” — это невероятно важный параметр. Именно она и определяет насколько маленьким вы можете получить элементы на кристалле.

Правило максимально простое: Меньше длина волны — больше разрешение, и меньше техпроцесс!

Обратите внимание на картинку. Абсолютно все процессоры начиная с начала 90-х до 2019 года производились с использованием процесса Глубокой УФ-литографии, или DUV литографии. Это то, что было до Экстремальной.

Он основывался на использовании фторид-аргонового лазера, который испускает свет с длиной волны в 193 нанометра. Этот свет лежит в области глубокого ультрафиолета — отсюда и название.

Он проходит через систему линз, маску и попадает на наш кристалл покрытый фоторезистом, создавая необходимый рисунок.

Но у этой технологии тоже были свои ограничения, завязанные на фундаментальных законах физики.

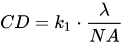

Какой же минимальный техпроцесс возможен? Смотрим на формулу (только не пугайтесь):

Здесь Лямбда — это и есть наша длина волны, а CD — это critical dimension, то есть минимальный размер получаемой структуры. То есть с использованием “старой” DUV литографии можно получить структуры не меньше примерно 50 нм. Но как же это так спросите вы? Ведь производители отлично делали и 14 и 10 нм, а кто-то даже и 7 нм с использованием DUV литографии.

Они пошли на хитрости. Вместо одного засвета через одну единую маску, они стали использовать несколько масок, с разными рисунками, которые дополняют друг-друга. Это процесс получил название множественное экспонирование. Назовем это принципом слоеного пирога!

Да — производители обошли прямые физические ограничения, но физику не обманули!

Появилась серьезная проблема: эти дополнительные шаги сделали производство каждого чипа гораздо дороже, из-за них увеличивается количества брака, есть и другие проблемы.

То есть в теории можно продолжить работать со старой технологией и путем игры с масками и экспонированием (двойная, тройная, четверная экспозиция) уменьшать размеры и дальше, но это сделает процы золотыми. Ведь с каждым слоем процент брака возрастает все выше, а ошибка накапливается!

То есть можно сказать, что DUV — это тупик! Что делать дальше, как уменьшать?

И тут на помощь приходит великая и ужасная технология Экстремальной УФ-литографии, или EUV-литографии!

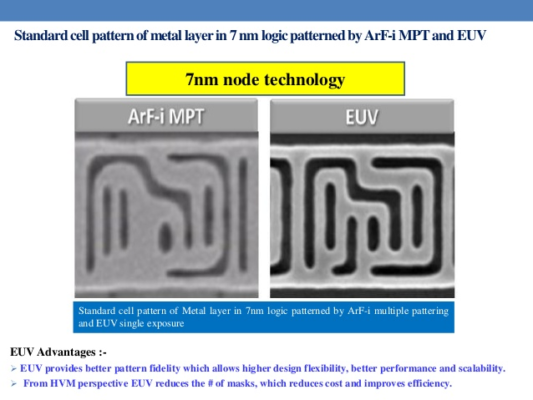

Посмотрите на фото — оно прекрасно демонстрирует различие двух технологий. Обе получены с использованием 7-нанометрового техпроцесса, но та что слева получена с использованием DUV-литографии и с теми самыми хитростями о которых мы говорили — тройное экспонирование, то есть с поэтапным использованием 3 разных масок. Справа же — технология EUV литографии на 13.5 нанометрах, с использованием одной единственной маски — разница очевидна — границы гораздо четче, лучший контроль геометрии, ну и сам процесс намного быстрее, меньше процент брака, то есть в конце концов дешевле. Вот она дорога в светлое будущее, почему бы сразу так не делать, в чем проблема?

Что делают транзисторы в процессорах

Любое вычислительное устройство, будь то компьютер, смартфон или ваши AirPods, работает в двоичной системе счисления. То есть все операции записываются, просчитываются и выводятся в последовательности нулей и единиц.

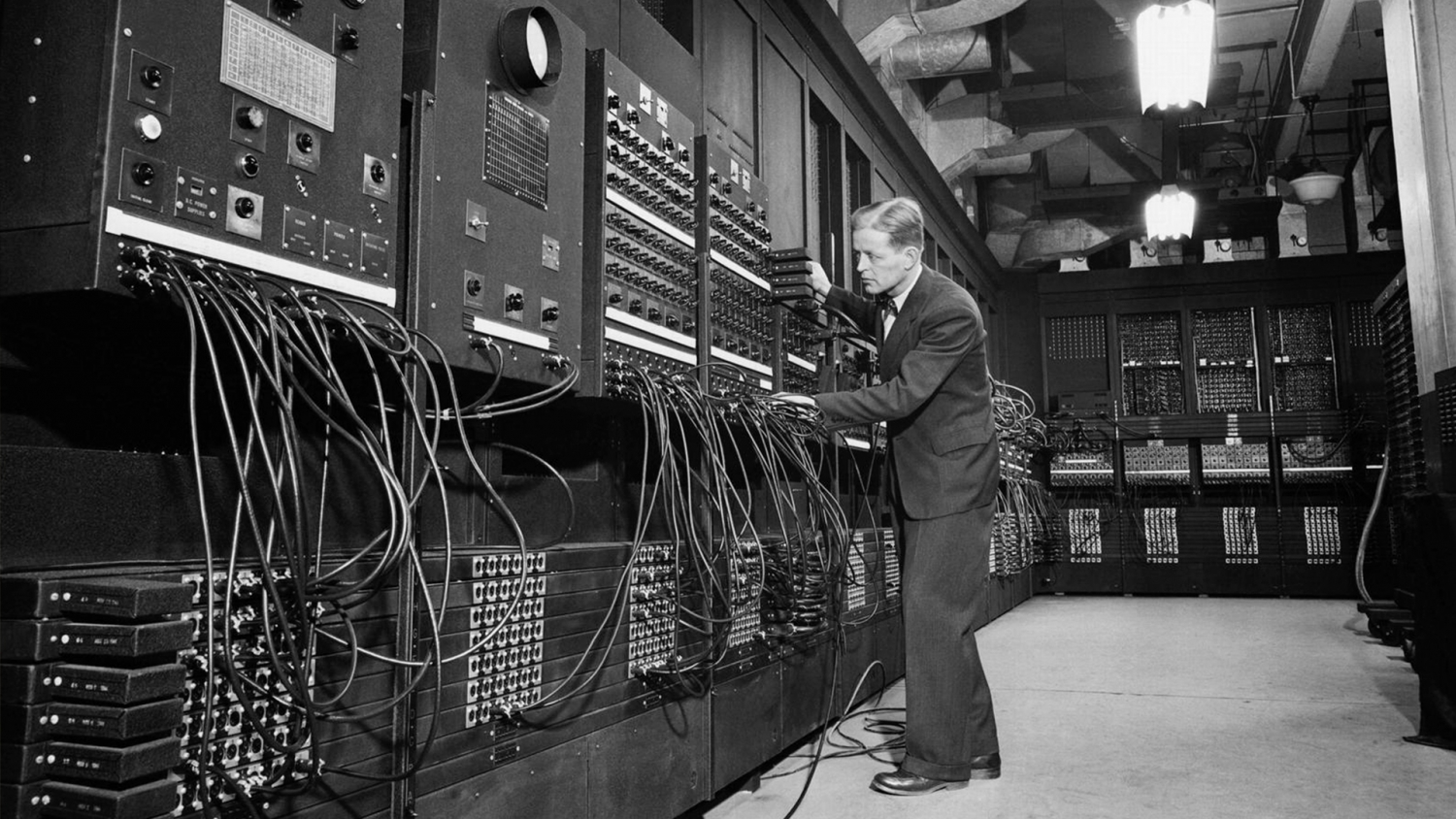

Транзистор в процессоре можно представить в роли своеобразного переключателя. Если ток через него проходит — это 1, если нет — то это 0. И таких переключателей в современных процессорах миллиарды. Разная последовательность нулей и единиц образует информацию — программы, музыку, картинки, видео и даже этот текст. Раньше роль транзисторов в первых ЭВМ выполняли вакуумные лампы.

Например, в ENIAC (это первый компьютер общего назначения) использовалось 17,5 тысяч вакуумных ламп. На этом компьютере производили вычисления для создания водородной бомбы, а ещё составляли прогнозы погоды и решали задачи из математики и физики. Суммарное энергопотребление этих 17 с половиной тысяч вакуумных ламп составляло целых 150 кВт, а сама ЭВМ требовала площадь для её сборки в 167 квадратных метров при весе в 27 тонн.

Само собой, всё это очень ограничивало технические возможности таких компьютеров, благо в январе 1959 года Роберт Нойс, по совместительству один из восьми основателей легендарной компании Fairсhild Semiconductor Company в Кремниевой долине, изобрёл интегральную схему на основе кремния, принципы которой легли в основу производства всех микропроцессоров.

Почему кремний?

Все чипы, которые производятся для массового рынка, делаются на кремниевой основе. Если не углубляться совсем в какие-то страшные и непонятные цифры с формулами, то причина кроется в атомной структуре кремния, которая идеально подходит для того, чтобы делать микросхемы и процессоры практически любой конфигурации.

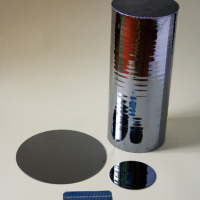

Получают кремний, к слову, из песка. Да, самого обычного, который у вас есть на ближайшем берегу. Но вот в чём подвох — его чистота, если говорить в цифрах, составляет 99,5% (0,5% в таком кремнии составляют разные примеси). Может показаться, что это уже суперблизко к идеальной чистоте, но нет, для процессора необходимо, чтобы кремний имел чистоту 99,9999999%. Для этого материал проводят через цепочку определённых химических реакций. После этого кремний плавят и наращивают в один большой кристалл. Весит он под сотню килограмм и выглядит следующим образом:

После этот кристалл нарезается на пластины с диаметром около 30-сантиметров, которые тщательно шлифуются, чтобы не было никаких зазубрин. Дополнительно применяется ещё химическая шлифовка. Если хотя бы на одной пластине будут шероховатости — её забракуют. А вот готовые пластины кремния отправляют на дальнейшее производство.

Технологический процесс в электронной промышленности

Технологический процесс полупроводникового производства – технологический процесс изготовления полупроводниковых (ПП) изделий и материалов. Он состоит из последовательности технологических (обработка, сборка) и контрольных операций, часть производственного процесса производства ПП изделий (транзисторов, диодов и тп.).

При производстве ПП интегральных микросхем применяется фотолитография и литографическое оборудование. Разрешающая способность (в микрометрах и нанометрах) этого оборудования (так называемые проектные нормы) и определяет название применяемого конкретного технологического процесса.

Совершенствование технологии и пропорциональное уменьшение размеров ПП структур способствуют улучшению характеристик (размеров, энергопотребления, стоимости) полупроводниковых приборов (микросхем, процессоров, микроконтроллеров и т.д.). Особую значимость это имеет для процессорных ядер, в аспектах потребления электроэнергии и повышения производительности, поэтому ниже указаны процессоры (ядра) массового производства на данном техпроцессе.

Технологический процесс производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (микропроцессоров, модулей памяти и др.) включает следующие операции:

1) механическую обработку;

2) химическую обработку;

3) эпитаксиальное наращивание слоя полупроводника;

4) получение маскирующего покрытия;

6) введение электрически активных примесей в пластину для образования отдельных p— и n-областей;

7) термическую диффузию;

9) получение омических контактов и создание пассивных элементов на пластине;

10) добавление дополнительных слоев металла;

11) пассивацию поверхности пластины;

12) тестирование неразрезанной пластины;

13) разделение пластин на кристаллы;

14) сборку кристалла и последующие операции монтажа кристалла в корпус и герметизацию;

15) электрические измерения и испытания;

16) выходной контроль;

17) маркировку, нанесение защитного покрытия, упаковку.

При механической обработке полупроводниковых пластин получают пластины полупроводника со строго заданной геометрией, нужной кристаллографической ориентацией (не хуже ±5%) и классом чистоты поверхности. Эти пластины в дальнейшем служат заготовками в производстве приборов или подложками для нанесения эпитаксиального слоя.

При химической обработке (предшествующей всем термическим операциям) удаляют механически нарушенный слой полупроводника и очищают поверхность пластины. Основные методы химической обработки: жидкостное и газовое травление, плазмохимические методы. Для получения на пластине рельефа (профилирования поверхности) в виде чередующихся выступов и впадин определённой геометрии, для вы

травливания окон в маскирующих покрытиях, для проявления скрытого изображения в слое экспонированного фоторезиста, для удаления его заполимеризированных остатков, для получения контактных площадок и разводки в слое металлизации применяют химическую (электрохимическую) обработку.

Эпитаксиальное наращивание слоя полупроводника – это осаждение атомов полупроводника на подложку, в результате чего на ней образуется слой, кристаллическая структура которого подобна структуре подложки. При этом подложка часто выполняет лишь функции механического носителя.

Маскирующее покрытие получают для защиты слоя полупроводника от проникновения примесей на последующих операциях легирования. Чаще всего оно проводится путём окисления эпитаксиального слоя кремния в среде кислорода при высокой температуре.

Фотолитография производится для образования рельефа в диэлектрической плёнке.

Введение электрически активных примесей в пластину для образования отдельных p— и n-областей нужно для создания электрических переходов, изолирующих участков. Производится методом диффузии из твёрдых, жидких или газообразных источников, основными диффузантами в кремний являются фосфор и бор.

Термическая диффузия – это направленное перемещение частиц вещества в сторону убывания их концентрации: определяется градиентом концентрации. Часто применяется для получения введения легирующих примесей в п

Новости

01.12.2023 Технологический процесс и его роль в электронной промышленности

Электронная промышленность считается одной из наиболее важных, а также быстро развивающихся отраслей экономики. Она занимается разработкой, производством, а также продажей электронных компонентов, оборудования и систем. Технологический процесс в этой отрасли включает множество стадий, от проектирования, изготовления, тестирования до доставки готовой продукции.

- На этапе проектирования происходит разработка новых электронных устройств или же улучшение уже существующих. Процесс начинается с определения требований, а также технических спецификаций, а затем переходит к разработке схем и моделей устройств. Важным этапом проектирования является выбор составляющих частей, материалов, а также технологий производства.

- Этап производства деталей включает в себя изготовление отдельных электронных компонентов и деталей для будущих устройств. Например: микросхемы, транзисторы, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и другие элементы. Для изготовления составляющих элементов используют различные технологии, например: фотолитография, травление, осаждение тонких пленок, напыление и т. д.

- На этапе сборки и монтажа отдельные детали устанавливаются вместе, чтобы сформировать готовые продукты. Этот этап включает операции пайку, сварку, склеивание, а также установку компонентов на печатную плату или корпус устройства.

Станки для производства

Для производства электронных компонентов в промышленности применяются различные виды станков. Рассмотрим виды станков более подробно:

- Фотолитографические станки подходят для создания слоев полупроводниковых материалов на поверхности подложек;

- Травильные станки применяются для удаления лишних слоев материала с поверхности полупроводниковых пластин;

- Станки для нанесения тонких пленок используются для нанесения разного вида материалов на поверхность подложек, таких как металлы, диэлектрики и полупроводники;

- Сверлильные станки предназначены для создания отверстий в печатных платах и корпусах электронного оборудования;

- Паяльные станции используются для пайки электронных компонентов на печатные платы;

- Сварочные аппараты применяются для сварки металлических элементов электронных устройств, таких как корпуса и разъемы;

- Клеевые пистолеты предназначены для склеивания различных элементов электронных устройств.

Материалы для изготовления электронных компонентов

Для промышленного производства электронных составляющих и оборудования использует разные материалы, в том числе:

- Полупроводниковые материалы, такие как кремний, германий и арсенид галлия используются для создания транзисторов, диодов, а также других электронных деталей;

- Диэлектрические материалы применяются для изоляции электрических цепей и компонентов, таких как конденсаторы и катушки индуктивности;

- Металлы, например: медь, алюминий и золото применяют для изготовления проводников, печатных плат, а также электронных элементов;

- Керамические материалы применяются для производства корпусов электронных изделий и составляющих;

- Пластмассы применяются в производстве корпусов и деталей электронных устройств.

Этапы изготовления электронных компонентов

Изготовление электронных составляющих включает в себя несколько стадий производства:

1. Разработка и проектирование компонентов .

Сначала определяются требования к прибору и его функциональности. Затем создается схема устройства и выбираются компоненты. На этом же этапе составляются технические спецификации и чертежи составляющих элементов. После этого проводится изготовление отдельных деталей.

2. Изготовление отдельных компонентов .

Для производства отдельных электронных деталей применяются различные технологии и материалы. Среди них — создание полупроводниковых структур, изготовление печатных плат, а также изготовление корпусов и других элементов изделий. Каждый компонент производится с использованием специальных материалов и технологий.

3. Сборка деталей в готовое изделие .

После того как все составляющие детали изготовлены, они устанавливаются вместе в готовое устройство. Этот процесс включает в себя установку составляющих на печатную плату, подключение электрических соединений, монтаж изделия в корпус и т.д.

4. Тестирование и контроль качества изготовленной продукции .

После сборки устройства проводится его тестирование на работоспособность, а также соответствие техническим требованиям. Помимо этого, проводится контроль качества изготовленной продукции, чтобы убедиться в ее соответствии стандартам и требованиям заказчика.

5. Упаковка и доставка готовой продукции заказчику .

Завершив этап тестирования и контроля, продукция упаковывается, а затем доставляется клиенту. Упаковка гарантирует сохранность товара во время его перевозки, а доставка осуществляется с использованием различных видов транспорта, в зависимости от расстояния и требований заказчика.

Стандарты качества и безопасности при производстве электронных компонентов

При изготовлении электронных компонентов необходимо соблюдать стандарты качества и безопасности, чтобы обеспечить надежность и долговечность продукции, а также защитить окружающую среду от вредных воздействий. Основные стандарты, применяемые в электронной промышленности, включают ISO 9001 (регулирует качество продукции), ISO 14001 (экология), а также OHSAS 18001 (промышленная безопасность, охрана труда). Также существуют стандарты безопасности, связанные с использованием опасных материалов в производстве, такие как REACH и RoHS.

Акцент на качество в процессе производства электроники

Качество продукции является ключевым показателем успеха в электронной промышленности. Для этого необходимо применять контроль качества на всех этапах производства от разработки и проектирования до сборки и тестирования готового продукта. Надежное и высококачественное изделие, в свою очередь, повышает ее рыночную устойчивость.

В дополнение к этому, также необходимо соблюдать законодательные требования, а также использовать безопасные материалы и технологии.

Необходимость высокотехнологичных процессов в электронике

В связи с развитием технологий, а также увеличением спроса на электронику растет потребность в высокотехнологичных микросхемах. Эффективные технологические процессы играют ключевую роль в развитии электронной промышленности. Благодаря применению технологических процессов создаются более прочные и долговечные электронные компоненты, а также оборудование. Еще одним преимуществом является возможность сократить время и затраты на их производство. Микросхемы используются в различных устройствах, таких как компьютеры, смартфоны, планшеты, а также другие электронные приборы. Высокотехнологичные микросхемы позволяют улучшить производительность механизмов увеличить их скорость работы, а также снизить энергопотребление.

Более того, применение современных технологий и материалов способствует разработке продуктов с улучшенными характеристиками и функциональностью. В результате этого создаются новые рынки и растет спрос на продукцию электронной промышленности.

АО “Промтехкомплект” уже более 25 лет занимается поставками электронных компонентов. Наша компания активно следит за развитием технологий, предлагая продукцию и оборудование, соответствующие Вашим потребностям и требованиям к качеству и безопасности. Наша цель – помочь Вам в реализации ваших проектов, а также обеспечить надежные, эффективные решения для электронной промышленности.

Как нас обманывают производители смартфонов

К сожалению, иногда производители используют прогресс в корыстных целях. Точнее, в маркетинговых. Зачастую заявление об очередном уменьшении техпроцесса — настоящий обман. Так однажды техноблогер Roman Hartug провел собственное исследование, сравнив процессоры Intel и AMD. Выяснилось, что различия в архитектуре оказались минимальными и незначительными — 24-нанометровая технология процессора Intel и 22-нанометровая у AMD были схожи, а погрешность незначительна. Безумной разницы в разработках, о которых говорили производители, просто не может быть — это всё маркетинговые уловки, на которые идут компании ради красного словца.

Зачастую уменьшение техпроцесса — обычная маркетинговая уловка

Samsung не раз ловили на обмане пользователей: компания заявляла, что ее 8-нанометровая технология — это доработанная 10-нанометровая. Некоторые всё же стараются не использовать маркетинговые уловки. Например, производительность процессоров AMD Ryzen действительно является плодом упорной работы инженеров над архитектурой. Основной минус этой гонки техпроцессов — однажды производители упрутся в потолок возможностей, придется думать над дальнейшим совершенствованием продукции. Как это будет происходить — покажет лишь время.

Что такое деградация процессора

Убить процессор весьма сложно. Но этому способствует естественная деградация — процесс разрушения внутренних элементов. Под воздействием тока, протекающего через внутренние элементы, и высоких температур характеристики со временем ухудшаются. Проявляется это в частых ошибках, невозможности работы на прежних скоростях. Уменьшение техпроцесса играет в этом определенную роль: с уменьшением внутренней архитектуры увеличивается и плотность «упаковки» элементов, а также плотность электрического тока. Процесс деградации ускоряется при неправильном температурном режиме и повышенном напряжении. Заметили что-то неладное в своем смартфоне? Поможем советом в нашем Telegram-чате!

Стал чаще зависать смартфон? Возможно, в этом виновата деградация процессора

Деградация процессора — одна из причин, почему смартфоны и другие устройства начинают хуже работать спустя какое-то время. Если присматриваете устройство, но слишком много внимания уделяете цифрам техпроцесса, по которому изготовлен чип, задумайтесь о последствиях. Практика показывает, что чем новее техпроцесс, тем быстрее начинается деградация процессора.

Мы попытались объяснить простым языком нюансы техпроцесса. На самом деле он намного сложнее. Но уменьшение техпроцесса изготовления чипов — нормальное явление. Оно влияет на энергоэффективность и производительность. К сожалению, иногда мы становимся жертвами маркетинговых приемов, переплачивая за то, чего, по сути, нет. К тому же, у уменьшения техпроцесса есть свои минусы, например, более быстрая деградация процессора. В достижениях могут соревноваться производители, но нам, покупателям, пожалуй, в этом не стоит участвовать.

Теги

- Китайские смартфоны

- Компания Qualcomm

- Мобильные технологии

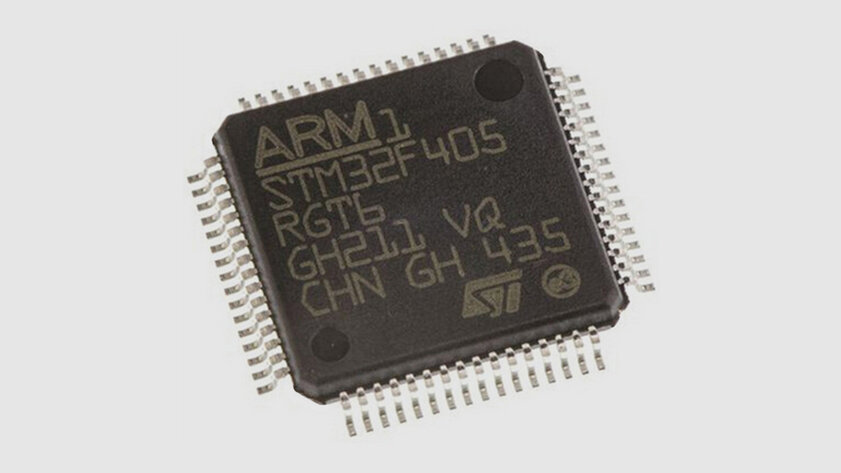

Что собой в принципе представляет каждый микропроцессор

Каждый микропроцессор представляет собой специальную интегральную схему, которая расположена на микроскопическом кристалле кремния. Этот материал используется только из-за того, что обладает свойствами полупроводников: он проводит электроэнергию быстрее диэлектриков и медленнее металлов. Его можно сделать и изолятором, который останавливает движение зарядов, и проводником, который зажигает для них зелёный свет. Этим параметром получится управлять с помощью специальных примесей.

Внутри микропроцессора нашлось место для миллионов транзисторов, которые объединены невероятно тонкими проводниками. Для их производства используют алюминий, медь и другие материалы — они предназначены для того, чтобы переваривать информацию. Из них складываются внутренние шины, которые дают процессору возможность работать с математическими и логическими операциями, а также управлять остальными микросхемами устройства в общем и целом.

Одним из самых важных параметров качества микропроцессора всегда была частота работы его кристалла. Именно она определяет число действий, которые могут выполняться за отведённое время — это зависит от того, насколько быстро транзисторы могут переходить из закрытого состояния в открытое. На это далеко не в последнюю очередь влияет технология производства кремниевых пластин — основного компонента процессоров. Чем они меньше, тем разогнать их частоту обычно можно до больших значений.

Технологический процесс, который используется при производстве микропроцессоров, влияет на их размер. Если обрезать количество нанометров, о котором сегодня все говорят, можно уменьшить габариты самого чипа. Это сделает его не только более быстрым — он будет выделять меньше тепла и расходовать меньше энергии. Данные показатели всегда были очень важны в полноценных компьютерах, но теперь выходят чуть ли не на первое место и в современных смартфонах.

Какие этапы проходят процессоры во время производства

Даже если верить «Википедии», производство процессоров можно разделить на полтора десятка этапов. Мы решили вкратце расписать каждый из них именно для того, чтобы стало понятно, насколько сложный это процесс. В реальности же он ещё более замысловатый, уж поверьте.

1. Механическая обработка. На этом этапе производитель готовит пластины проводника с определённой геометрией и кристаллографической ориентацией, которая не может отличаться от эталона более чем на 5%. Отдельного внимания также заслуживает класс чистоты поверхности.

2. Химическая обработка. В рамках этого этапа с поверхности удаляются все мельчайшие неровности, которые были созданы во время механической обработки. Для этого, а также для получения необходимых нюансов формы используют плазмохимические методы, а также жидкостное и газовое травление.

3. Эпитаксиальное наращивание. В данном случае проходит добавление слоя полупроводника — осаждение его атомов на подложку. Именно на этом этапе образуется кристаллическая структура, аналогичная структуре подложки, которая часто выполняет роль только лишь механического носителя.

4. Получение маскировки. Чтобы защитить слой полупроводника от последующего проникновения примесей, на этом этапе на него добавляется специальное защитное покрытие. Это происходит путём окисления эпитаксиального слоя кремния, которое становится возможным за счёт высокой температуры или кислорода.

5. Фотолитография. На этом этапе на диэлектрической плёнке создаётся необходимый рельеф. Если до данного этапа в этом пункте статьи вы мало что вообще поняли, то наша задача выполнена — вы осознали, насколько сложно создать процессор, и можете двигаться к следующему пункту.

6. Введение примесей. Здесь речь, конечно же, про электрически активные примеси, которые нужны для образования изолирующих участков, а также электрических переходов, источниками которых могут быть твёрдые, жидкие и газообразные вещества. Для этого используется метод диффузии.

7. Получение омических контактов. Кроме этого, на данном этапе также создают пассивные элементы на пластине. Для этого используется фотолитографическая обработка на поверхности оксида, который покрывает области успешно сформированных структур.

8. Добавление слоёв металла. На этом этапе будущий процессор получает несколько дополнительных слоёв металла, общее количество которых может лихо отличаться и зависит от его уровня. Между ним нужно расположить диэлектрик, в котором есть сквозные отверстия.

9. Пассивация поверхности. Чтобы правильно протестировать кристалл, нужно максимально сильно очистить его от любых возможных загрязнений. Чаще всего это происходит в деионизированной воде на установках гидромеханической или кистьевой отмывки.

10. Тестирование пластины. Для этого обычно используются зондовые головки, которые установлены на специальных установках, используемых для разбраковки пластин. Кстати, до этого самого момента они находятся в неразрезанном на отдельные части состоянии.

11. Разделение пластины. На этом этапе пластину механически разделяют на отдельные кристаллы. Сейчас это делают не только из-за удобства, но и по причине поддержания электронной гигиены. В её рамках в воздухе должно быть критически малое количество пыли, а в процессе разрезания она появится.

12. Сборка кристалла. На этом этапе готовый кристалл упаковывают в специальный корпус, который в дальнейшем герметизируют. Здесь к нему также подключают все необходимые выводы, которые нужны для его дальнейшего использования — это практически готовый чип.

13. Измерения и испытания. На данном этапе происходит проверка чипа на соответствие заданным техническим параметрам. Да, даже в настолько точном и высокотехнологическом производстве случается брак, который возрастает при увеличении сложности задачи. Отсюда и немаленькая цена.

14. Контроль и маркировка. Это пара финальных этапов в производстве чипов. В данном случае их снова проверяют, потом наносят на них специальное защитное покрытие, а также упаковывают, чтобы доставить готовое изделие конкретному заказчику.

Что такое транзистор в процессоре смартфона? Как он работает и зачем вообще нужен?

Транзистор — это основа любого процессора, памяти и других микросхем. Он представляет собой крошечное устройство, способное работать в двух режимах: усиления или переключения электрического сигнала. Нас интересует именно режим переключателя.

Основа любой вычислительной техники — это единички и нолики. Просмотр видео на смартфоне, прослушивание музыки, дополненная реальность и нейронные сети — все это работает на «единичках и ноликах»:

Именно для получения единиц и нулей мы используем транзисторы. Когда из этого миниатюрного устройства выходит ток, мы говорим, что это единица, когда нет никакого электрического сигнала — получаем ноль.

Соответственно, один транзистор — это совершенно бесполезная ерунда, которая не сможет сделать ничего. Даже, чтобы посчитать 2+2 нам нужны десятки транзисторов.

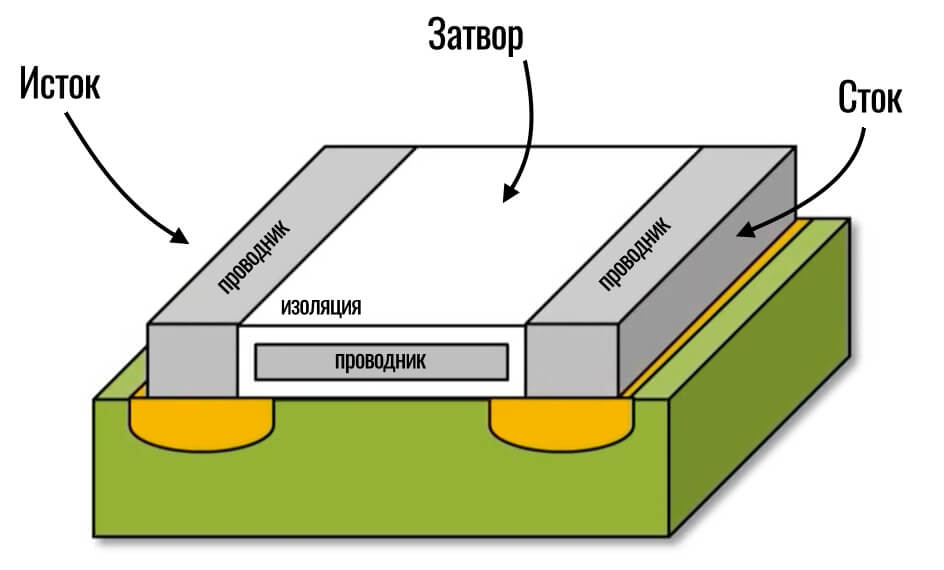

Итак, для создания транзистора мы берем немножко песка (условно какую-то часть одной песчинки) и делаем из него микроскопическую основу:

Это будет наша кремниевая подложка (кремний получают именно из песка). Теперь нужно на эту основу нанести две области. Я думал, стоит ли погружаться в физику этого процесса и объяснять, как эти области делаются и что там происходит на уровне электронов, но решил не перегружать статью излишней информацией. Поэтому будем немножко абстрагироваться.

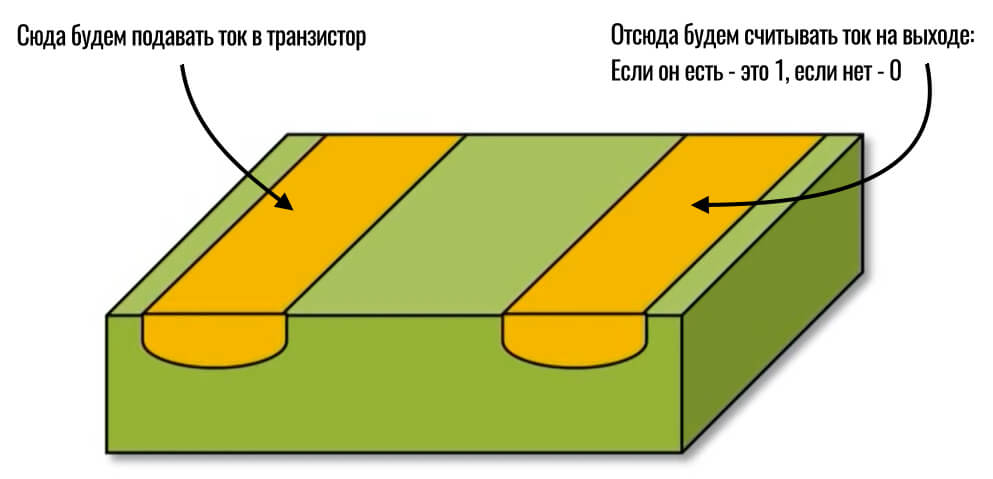

Итак, делаем две области: в одну ток подаем (вход в транзистор), а из другой — считываем (выход):

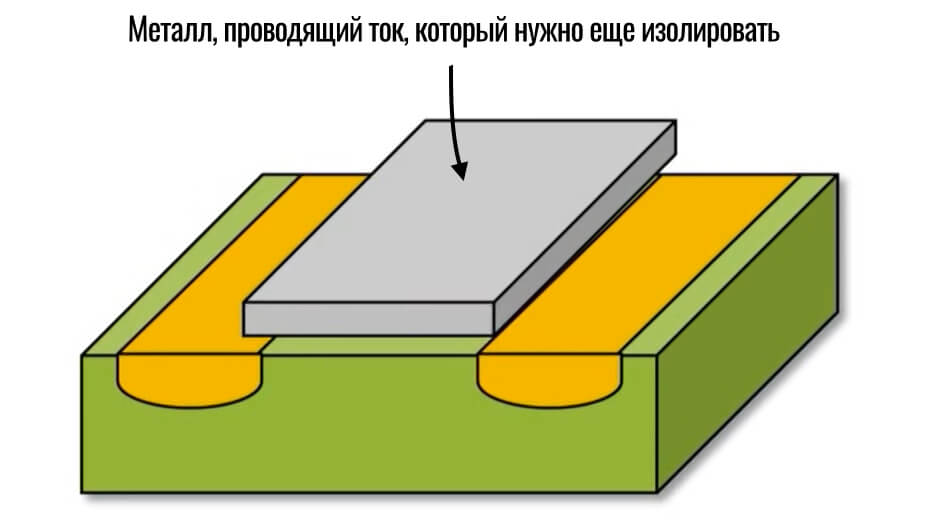

Мы сделали эти области внутри кремниевой подложки таким образом, чтобы ток не смог пройти от входа к выходу. Он будет останавливаться самим кремнием (показан зеленым цветом). Чтобы ток смог пройти от входа к выходу по поверхности кремниевой подложки, нужно сверху разместить проводящий материал (скажем, металл) и хорошенько его изолировать:

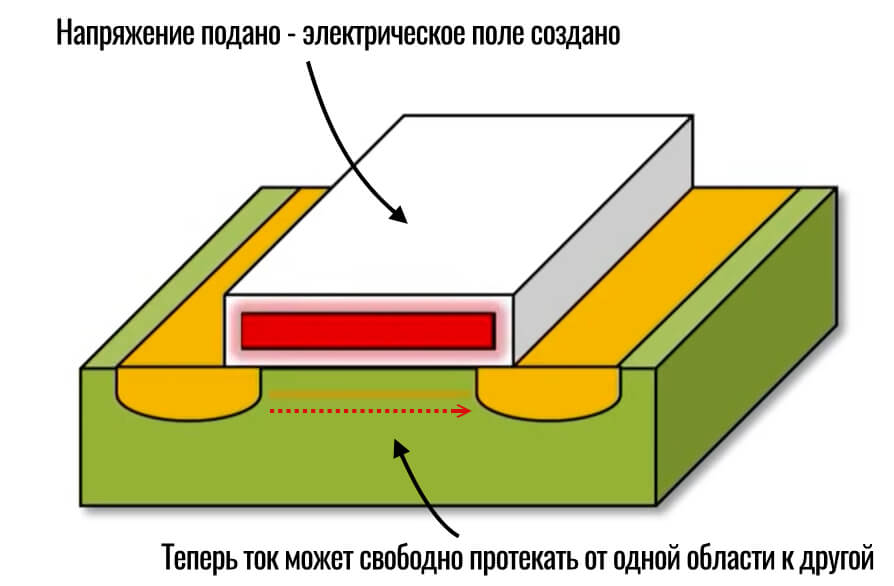

А теперь самое важное! Когда мы подадим напряжение на этот изолированный кусочек металла, размещенный над кремниевой подложкой, он создаст вокруг себя электрическое поле. Изоляция никак не будет влиять на действие этого электрического поля. И здесь происходит вся «магия»: слой кремния под действием этого электрического поля начинает проводить ток от входа к выходу! То есть, когда мы подаем напряжение, ток может легко протекать между двумя областями:

Вот и все! Осталось дело за малым — подключить «провода» (электроды) ко входу, выходу и кусочку изолированного металла, с помощью которого мы и будем включать/выключать транзистор. Назовем их так:

Для закрепления материала немножко поиграемся с этим транзистором.

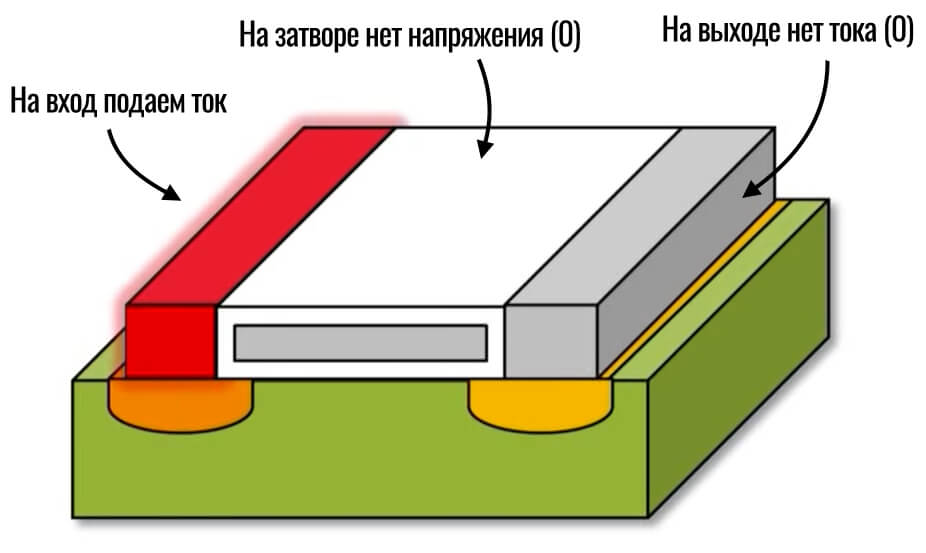

Итак, транзистор находится под напряжением, то есть, электричество подается на исток. Но на затворе тока нет, так как на наш транзистор не «пришла единица». Соответственно затвор «закрыл» транзистор и ток по нему пройти дальше не сможет, так что и на выходе из транзистора мы получаем ноль:

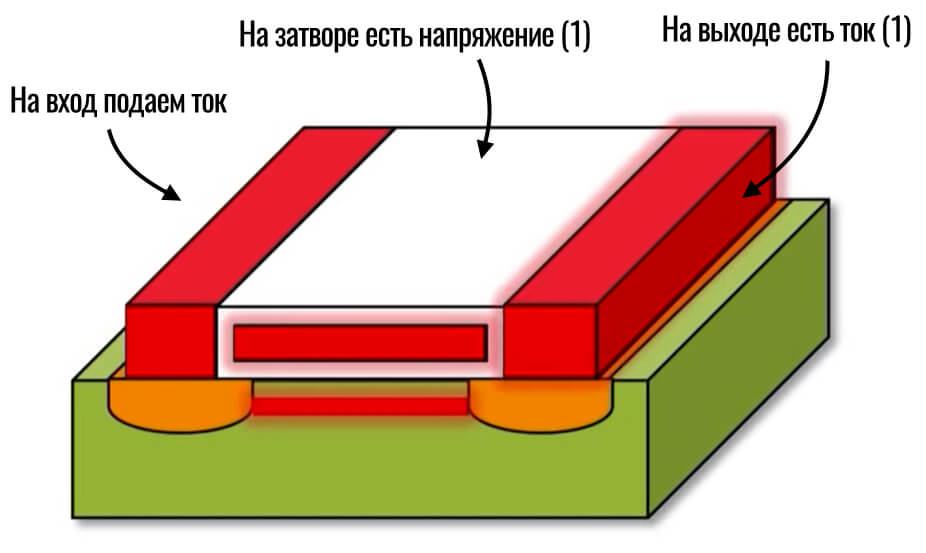

Теперь ситуация изменилась и на затворе транзистора появилось напряжение, которое создало электрическое поле, позволившее току пройти через транзистор от истока к стоку. Как результат — транзистор выдал единицу (есть электрический сигнал):

Вот так все просто! То есть, основное напряжение поступает на вход ко всем транзисторам, но будет ли каждый конкретный транзистор пропускать этот ток дальше — зависит от незначительного напряжения на затворе. Это напряжение может появляться, например, когда другой транзистор, подключенный к этому, отправил электрический импульс («единичку»).

Этого знания более, чем достаточно для того, чтобы ответить на все остальные вопросы, касательно нанометров и логики работы процессора.

О том, какие физические процессы стоят за таким нехитрым переключателем, то есть, что именно заставляет электроны проходить по кремнию, когда над ним появляется электрическое поле, я рассказывать не буду. Возможно, о легировании кремния фосфором и бором, p-n переходах и электрических полях мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас перейдем к основному вопросу.

Что такое техпроцесс или где же спрятаны эти «7 нанометров»?

Предположим, у нас есть современный смартфон, процессор которого выполнен по 7-нм техпроцессу. Что внутри такого процессора имеет размер 7 нанометров? Предлагаю вам выбрать правильный вариант ответа:

- Длина транзистора

- Ширина транзистора

- Расстояние между двумя транзисторами

- Длина затвора

- Ширина затвора

- Расстояние между затворами соседних транзисторов

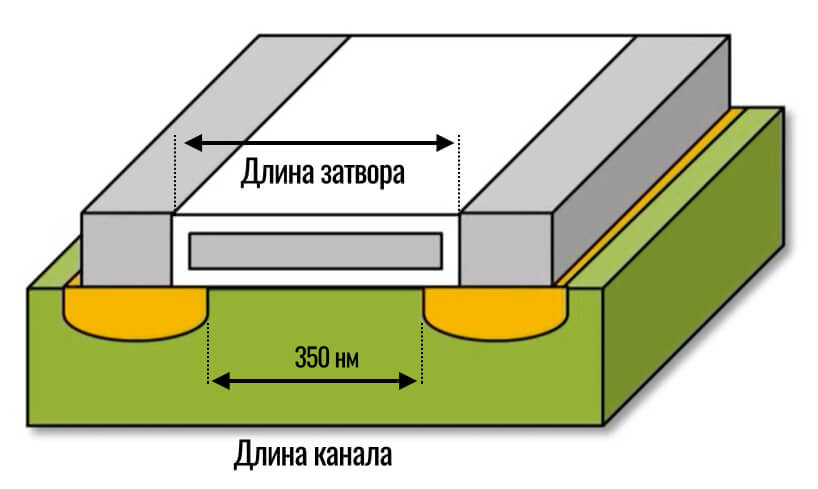

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваш ответ — неверный, так как ничего из перечисленного не имеет такого размера. Если бы этот же вопрос я задал лет 20 назад, правильным ответом была бы длина затвора (или длина канала, по которому протекает ток от стока к истоку):

Стоп! Длина канала, ширина, площадь — да какая разница, что в чем измеряется!? Зачем вообще придумали эти названия техпроцессов, для чего они нужны простым людям? Что вообще должен показывать техпроцесс обычному покупателю? Зачем ему знать ту же длину затвора транзистора?

Давным давно один человек по имени Гордон Мур (основатель корпорации Intel) задумался о том, как быстро развиваются технологии. Под словом «развитие» он подразумевал рост количества транзисторов, помещающихся на одной и той же площади. Дело в том, что этот показатель напрямую влияет на скорость вычислений. Процессор, вмещающий всего 1 млн транзисторов будет работать гораздо медленней, чем тот, внутри которого находятся 10 млн транзисторов.

Более того, уменьшая размер транзистора, автоматически снижается его энергопотребление (ток, проходящий через транзистор пропорционален отношению его ширины к длине). Также уменьшается размер затвора и его емкость, позволяя ему переключаться еще быстрее. В общем, одни плюсы!

Так вот, этот человек наблюдал за историей развития вычислительной техники и заметил, что количество транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые 2 года. Соответственно, размеры транзисторов уменьшаются на корень из двух раз.

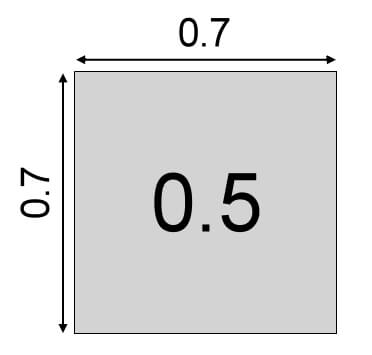

Другими словами, нужно умножать каждую сторону квадратного транзистора на 0.7, чтобы его площадь уменьшилась вдвое:

Это наблюдение получило название «закон Мура» и так родилась маркировка техпроцесса: каждые два года эту цифру умножали на 0.7. Например, при переходе от 1000-нм техпроцесса к 700-нм, количество транзисторов на чипе возросло в 2 раза. Примерно то же можно сказать и обо всех современных процессорах: 14 нм -> 10 нм -> 7 нм -> 5 нм. Каждое последующее поколение просто умножаем на 0.7, предполагая, что количество транзисторов там увеличивалось вдвое.

Повторюсь, до определенного момента эта цифра означала длину канала (или длину затвора), так как эти элементы уменьшались пропорционально размеру транзистора.

Но затем удалось сокращать длину затвора быстрее, чем другие части транзистора. С тех пор связывать размер затвора с техпроцессом стало не совсем корректно, так как это уже не отражало реального увеличения плотности размещения транзисторов на кристалле.

Например, в 250-нм техпроцессе длина затвора составляла 190 нанометров, но транзисторы не были упакованы настолько плотно по сравнению с предыдущим техпроцессом, чтобы называть его 190-нанометровым (по размеру затвора). Это не отражало бы реальную плотность.

Затем длина канала и вовсе перестала уменьшаться каждые два года, так как появилась новая проблема. При дальнейшем уменьшении длины канала, электроны могли обходить узкий затвор, так как блокирующий эффект был недостаточно сильным. Более того, такие утечки возникали постоянно, вызывая повышенное энергопотребление и нагрев транзистора (и, как следствие, всего процессора).

В общем, техпроцесс отвязали от длины затвора и взяли просто группу из нескольких транзисторов (так называемую ячейку) и площадь этой ячейки использовали для названия техпроцесса.

К примеру, в 100-нм техпроцессе ячейка из 6 транзисторов занимала, скажем, 100 000 нанометров (это условная цифра из головы). Компания упорно работала над уменьшением размеров транзисторов или увеличением плотности их размещения и через пару лет добилась того, что в новом процессоре эта же ячейка занимает уже 50 000 нм.

Не важно, уменьшился ли размер транзисторов или просто удалось упаковать их более плотно (за счет сокращения слоя металла и других ухищрений), можно смело говорить, что количество транзисторов на кристалле выросло в два раза. А значит мы умножаем предыдущий техпроцесс (100 нм) на 0.7 и получаем новенький процессор, выполненный по 70-нм техпроцессу.

Однако, когда мы дошли до 22-нанометрового техпроцесса, уменьшать длину затвора уже было нереально, так как электроны проходили бы сквозь этот затвор и транзисторы постоянно бы пропускали ток.

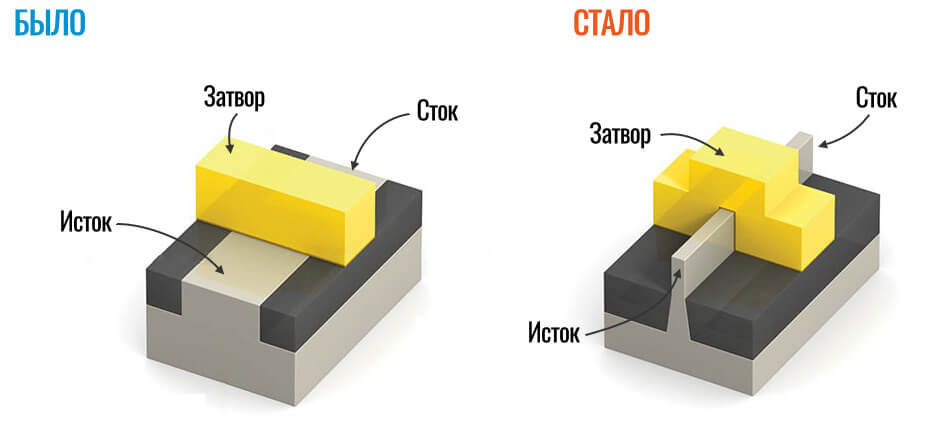

Решение оказалось простым и гениальным — нужно взять канал, по которому проходит ток и поднять его вверх, над кремниевой основной, чтобы он полностью проходил через затвор:

Теперь всё пространство, по которому идет ток, управляется затвором, так как полностью им окружено. А раньше, как мы видим, этот затвор находился сверху над каналом и создавал сравнительно слабый блокирующий эффект.

С новой технологией, получившей название FinFET, можно было продолжать уменьшать длину затвора и размещать еще больше транзисторов, так как они стали более узкими (сравните на картинке ширину канала). Но говорить о размерах транзистора стало вообще бессмысленно. Не совсем понятно даже, как эти размеры теперь высчитывать, когда транзистор из плоского превратился в трехмерный.

Таким образом, техпроцесс полностью «оторвался» от каких-либо реальных величин и просто условно обозначает увеличение плотности транзисторов относительно предыдущего техпроцесса.

К примеру, длина канала в 14-нм процессоре от Intel составляет 24 нанометра, а у Samsung — 30 нанометров. Отличаются и другие метрики этих процессоров, сделанных, казалось бы, по одинаковому техпроцессу. Более того, длина затвора — не самая миниатюрная часть транзистора. В том же 14-нм процессоре ширина канала вообще состоит из нескольких атомов и составляет 8 нанометров! То есть, техпроцесс — это даже не описание самой маленькой части транзистора.

Другими словами, нанометровый техпроцесс не описывает размеры транзисторов. Сегодня это условная цифра, означающая плотность размещения транзисторов или увеличение количества транзисторов относительно предыдущего техпроцесса (что напрямую влияет на быстродействие процессора).

В любом случае, важно запомнить простое правило и пользоваться им при анализе характеристик смартфона:

Разница техпроцесса в 0.7 раз означает двукратное увеличение количества транзисторов

Для примера можем посмотреть на последние чипы от Apple. В 10-нм процессоре Apple A11 Bionic содержится 4.3 млрд транзисторов, а в 7-нм Apple A13 Bionic — 8.5 млрд транзисторов. То есть, видим, что техпроцесс отличается в 0.7 раз, а количество транзисторов — в 2 раза. Соответственно, 7-нм процессор гораздо производительней 10-нанометрового.

Продолжая аналогию, в 5-нм процессоре должно вмещаться в 2 раза больше транзисторов, чем в 7-нанометровом! Если вас не очень удивляет этот факт, обязательно почитайте на досуге мою заметку об экспоненциальном развитии технологий.

Итак, когда вы будете смотреть на два смартфона с 14-нм и 10-нм процессорами, то знайте что в последнем гораздо больше транзисторов, соответственно, его вычислительная мощность заметно выше. Так и следует пользоваться «техпроцессом» при выборе смартфона.

А если вам интересно, как эти бездушные транзисторы умеют «думать», делать сложные вычисления, показывать фильмы или проигрывать музыку, тогда ответы на эти вопросы читайте в нашем новом материале!

Алексей, глав. редактор Deep-Review

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon — там еще интересней!

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии.

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?