Чтобы управлять включением и отключением мощных нагрузок в цепях переменного тока используются электромеханические реле различных конструкций (включая контакторы, пускатели и т.п.). Этот способ имеет недостатки, связанные с наличием механических контактов – они могут обгорать, привариваться и т.п. Удобнее использовать бесконтактную коммутацию с помощью электронных ключей.

Часто вместо реле в силовой электронике применяют бесконтактные силовые элементы — тринисторы. Упрощенно говоря, они представляют собой управляемый диод – в обычном состоянии тиристор закрыт (если не рассматривать область возникновения динисторного эффекта), при подаче токового сигнала в управляющий электрод тринистор открывается. Закрывается электронный ключ при прекращении тока через главную цепь (катод-анод) ниже установленного уровня. Это достигается снижением напряжения между выводами главной цепи (катодом и анодом) или подачей напряжения обратной полярности.

Следовательно, в цепях переменного или пульсирующего напряжения ключевой элемент закрывается каждый раз при переходе напряжения через ноль. Далее его надо открывать снова.

Недостатком такого ключа является его односторонняя проводимость. Чтобы запитать нагрузку, требующую переменного тока, приходится усложнять схему, добавляя другие элементы – например, устанавливая два тиристора встречно-параллельно или вводя в силовую цепь диодный мост.

Соответственно, усложняется схема управления. А можно пойти другим путем – использовать симистор (симметричный тиристор), в зарубежной технической литературе – Triac (триак)). Он тоже управляется внешним сигналом, а его ключевое отличие от тринистора – способность пропускать ток как в одном, так и в другом направлении.

Принцип работы и конструкция

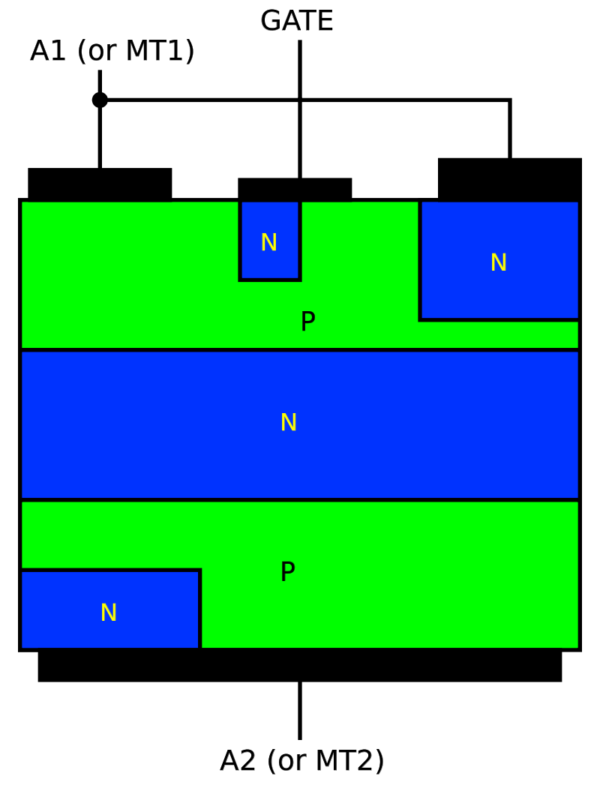

Конструктивно симистор представляет собой сложную структуру из полупроводниковых материалов p- и n-типов. Так как силовая цепь этого прибора имеет двустороннюю проводимость, то называть противоположные выводы катодом и анодом некорректно. При этом структура электронного ключа несимметрична и выводы в общем случае неравноценны. Для анализа устройства и работы симистора применяют термины:

- условный анод (А2, МТ2);

- условный катод (А1,МТ1).

Симисторы: от простого к сложному

В 1963 году у многочисленного семейства тринисторов появился еще один «родственник» — симистор. Чем же он отличается от своих «собратьев» — тринисторов (тиристоров)? Вспомните о свойствах этих приборов. Их работу часто сравнивают с действием обычной двери: прибор заперт — ток в цепи отсутствует (дверь закрыта — прохода нет), прибор открыт — в цепи возникает электрический ток (дверь отворилась — входите). Но у них есть общий недостаток. Тиристоры пропускают ток только в прямом направлении — так обычная дверь легко открывается «от себя», но сколько ни тяни ее на себя — в противоположную сторону, все усилия окажутся бесполезными.

ЧТО ТАКОЕ СИМИСТОР И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ

Увеличив число полупроводниковых слоев тиристора с четырех до пяти и снабдив его управляющим электродом, ученые обнаружили, что прибор с такой структурой (названный впоследствии симистором) способен пропускать электрический ток как в прямом, так и в обратном направлениях.

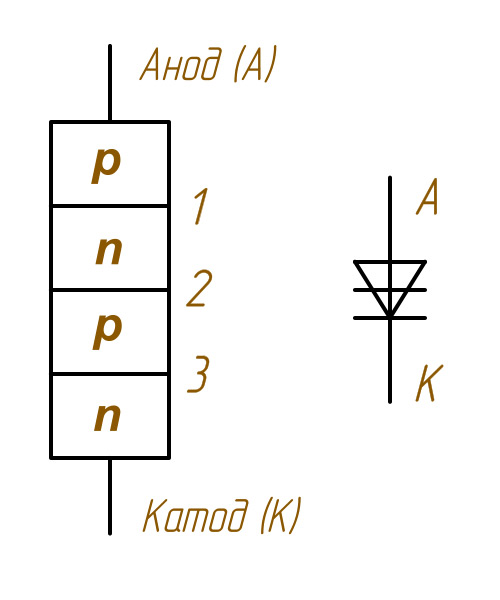

Посмотрите на рисунок 1, изображающий строение полупроводниковых слоев симистора. Внешне они напоминают транзисторную структуру р- n -р типа, но отличаются тем, что имеют три дополнительные области с n -проводимостью. И вот что интересно: оказывается, две из них, расположенные у катода и анода, выполняют функции только одного полупроводникового слоя — четвертого. Пятый образует область с n -проводимостью, лежащая около управляющего электрода.

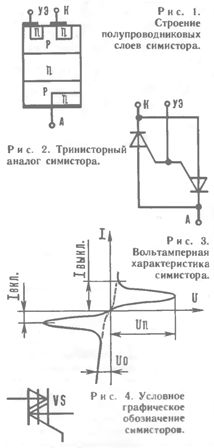

Ясно, что работа такого прибора основана на более сложных физических процессах, чем у других типов тиристоров. Чтобы лучше разобраться в принципе действия симистора, воспользуемся его тиристорным аналогом. Почему именно тиристорным? Дело в том, что разделение четвертого полупроводникового слоя симистора не случайно. Благодаря такой структуре при прямом направлении тока, протекающего через прибор, анод и катод выполняют свои основные функции, а при обратном они как бы меняются местами — анод становится катодом, а катод, наоборот, анодом, то есть симистор можно рассматривать как два встречно-параллельно включенных тиристора (рис. 2).

Тринисторный аналог симистора

Представим, что на управляющий электрод подан отпирающий сигнал. Когда на аноде прибора напряжение положительной полярности, а на катоде — отрицательной, электрический ток потечет через левый по схеме тринистор. Если полярность напряжения на силовых электродах поменять на противоположную, включится правый по схеме тринистор. Пятый полупроводниковый слой, подобно регулировщику, руководящему движением автомобилей на перекрестке, направляет отпирающий сигнал, зависимости от фазы тока на один из тринисторов. При отсутствии отпирающего сигнала симистор закрыт.

В целом его действие можно сравнить, например, с вращающейся дверью на станции метро — в какую сторону ни толкни ее, она обязательно откроется. Действительно, подадим отпирающее напряжение на управляющий электрод симистора — «подтолкнем» его, и электроны, словно спешащие на посадку или выход пассажиры, потекут через прибор в направлении, диктуемом полярностью включения анода и катода.

Этот вывод подтверждается и вольтамперной характеристикой прибора (рис. 3). Она состоит из двух одинаковых кривых, повернутых относительно друг друга на 180°. Их форма соответствует вольтамперной характеристике динистора, а области непроводящего состояния, как и у тринистора, легко преодолеваются, если на управляющий электрод подать отпирающее напряжение (изменяющиеся участки кривых показаны штриховыми линиями).

Благодаря симметричности вольтамперной характеристики новый полупроводниковый прибор был назван симметричным тиристором (сокращенно — симистор). Иногда его называют триаком (термин, пришедший из английского языка).

Симистор унаследовал от своего предшественника — тиристора все его лучшие свойства. Но самое главное достоинство новинки в том, что в ее корпусе расположили сразу два полупроводниковых прибора. Судите сами. Для управления цепью постоянного тока необходим один тиристор, для цепи переменного тока приборов должно быть два (включены встречно-параллельно). А если учесть, что для каждого из них нужен отдельный источник отпирающего напряжения, который к тому же должен включать прибор точно в момент изменения фазы тока, становится ясно, каким сложным будет такой управляющий узел. Для симистора же род тока не имеет значения. Достаточно лишь одного такого прибора с источником отпирающего напряжения, и универсальное управляющее устройство готово. Его можно использовать в силовой цепи постоянного или переменного тока.

Близкое родство тиристора и симистора привело к тому, что у этих приборов оказалось много общего. Так электрические свойства симистора характеризуются теми же параметрами, что и у тиристора. Маркируются они тоже одинаково — буквами КУ, трехзначным числом и буквенным индексом в конце обозначения. Иногда симисторы обозначают несколько иначе — буквами ТС, что означает «тиристор симметричный».

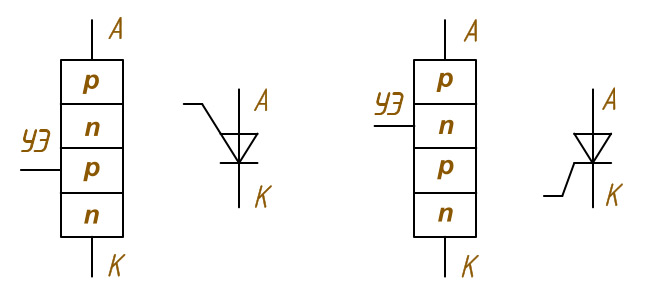

Условное графическое обозначение симисторов на принципиальных схемах показано на рисунке 4.

Для практического знакомства с симисторами выберем приборы серии КУ208 — триодные симметричные тиристоры п-р-п-р типа. На разновидности приборов указывают буквенные индексы в их обозначении — А, Б, В или Г. Постоянное напряжение, которое выдерживает в закрытом состоянии симистор с индексом А, составляет 100 В, Б — 200 В, В — 300 В и Г — 400 В. Остальные параметры у этих приборов идентичные: максимальный постоянный ток в открытом состоянии — 5 А, импульсный —10 А, ток утечки в закрытом состоянии — 5 мА, напряжение между катодом и анодом в проводящем состоянии — -2 В, величина отпирающего напряжения на управляющем электроде равна 5 В при токе 160 мА, рассеиваемая корпусом прибора мощность— 10 Вт, предельная рабочая частота — 400 Гц.

А теперь обратимся к электроосветительным приборам. Нет ничего проще управлять работой любого из них. Нажал, к примеру, клавишу выключателя — ив комнате загорелась люстра, нажал еще раз — погасла. Иногда, правда, это достоинство неожиданно превращается в недостаток, особенно если вы хотите сделать свою комнату уютной, создать ощущение комфорта, а для этого так важно удачно подобрать освещение. Вот если бы свечение ламп менялось плавно.

Оказывается, в этом нет ничего невозможного. Нужно только вместо обычного выключателя подсоединить электронное устройство, управляющее яркостью светильника. Функции регулятора, «командующего» лампами, в таком приборе выполняет полупроводниковый симистор.

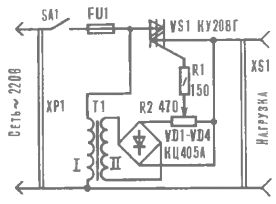

Построить простое регулирующее устройство, которое поможет управлять яркостью свечения настольной лампы или люстры, изменять температуру электроплитки или жала паяльника, вы сможете, воспользовавшись схемой, представленной на рисунке 5.

Рис. 5. Принципиальная схема регулятора

Трансформатор Т1 преобразует сетевое напряжение 220 В в 12 — 25 В. Оно выпрямляется диодным блоком VD1—VD4 и подается на управляющий электрод симистора VS1. Резистор R1 ограничивает ток управляющего электрода, а переменным резистором R2 регулируют величину управляющего напряжения.

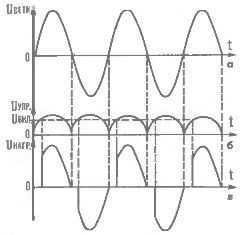

Рис. 6. Временные диаграммы напряжения: а — в сети; б — на управляющем электроде симистора, в — на нагрузке.

Чтобы легче было разобраться в работе прибора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке (рис. 6). После включения устройства в сеть на его вход поступает переменное напряжение 220 В (рис. 6а). Одновременно на управляющий электрод симистора VS1 подается отрицательное напряжение синусоидальной формы (рис. 66). В момент, когда его величина превысит напряжение включения, прибор откроется и сетевой ток потечет через нагрузку. После того как величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания прибора. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагрузке будет иметь пилообразную форму (рис. 6в)

Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке. И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. При крайнем левом по схеме положении движка переменного резистора R2 нагрузка станет поглощать полные «порции» мощности. Если регулятор R2 повернуть в противоположную сторону, амплитуда управляющего сигнала окажется ниже порогового значения, симистор останется в закрытом состоянии и ток через нагрузку не потечет.

Нетрудно догадаться, что наш прибор регулирует мощность, потребляемую нагрузкой, изменяя тем самым яркость свечения лампы или температуру нагревательного элемента.

В устройстве можно применить следующие элементы. Симистор КУ208 с буквой В или Г. Диодный блок КЦ405 или КЦ407 с любым буквенным индексом, подойдут также четыре полупроводниковых диода серий Д226, Д237. Постоянный резистор — МЛТ-0,25, переменный — СПО-2 или любой другой мощностью не менее 1 Вт. ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка. Трансформатор Т1 рассчитан на напряжение вторичной обмотки 12—25 В.

Если подходящего трансформатора нет, изготовьте его самостоятельно. Сердечник из пластин Ш16, толщина набора 20 мм, обмотка I содержит 3300 витков провода ПЭЛ-1 0,1, а обмотка II — 300 витков ПЭЛ-1 0,3.

Тумблер — любой сетевой, предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки.

Регулятор собирается в пластмассовом корпусе. На верхней панели крепятся тумблер, переменный резистор, держатель предохранителя и розетка. Трансформатор, диодный блок и симистор устанавливаются на дне корпуса. Симистор необходимо снабдить теплорассеивающим радиатором толщиной 1 — 2 мм и площадью не менее 14 см2. В одной из боковых стенок корпуса просверлите отверстие для сетевого шнура.

Устройство не нуждается в налаживании и при правильном монтаже и исправных деталях начинает работать сразу после включения в сеть.

ПОЛЬЗУЯСЬ РЕГУЛЯТОРОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ. ВСКРЫВАТЬ КОРПУС МОЖНО, ТОЛЬКО ОТКЛЮЧИВ ПРИБОР ОТ СЕТИ!

- Самодельный блок питания для паяльника

- Как сделать простой регулятор тока для сварочного трансформатора

- «Всё течёт», или Закон Ома для любознательных

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Практическая электроника, В помощь начинающим электрикам

Подписывайтесь на канал в Telegram про электронику для профессионалов и любителей: Практическая электроника на каждый день

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Вольт-амперные характеристики симистора

На рисунке ниже показано состояние TRIAC в каждом квадранте.

Характеристики включения и выключения симистора можно понять, посмотрев на представленный график характеристик симистора. Поскольку TRIAC представляет собой всего лишь комбинацию двух тиристоров (SCR) в антипараллельном направлении, его график вольт-амперных характеристик выглядит аналогично графику тиристора. Как вы можете видеть, симистор в основном работает в 1-м и 3-м квадранте.

Характеристики включения

Для включения симистора на вывод затвора симистора необходимо подать положительное или отрицательное напряжение/импульс затвора. При срабатывании одного из двух внутренних SCR симистор начинает проводить ток в зависимости от полярности клемм МТ1 и МТ2. Если MT2 положительный, а MT1 отрицательный, первый SCR проводит, а если терминал MT2 отрицательный, а MT1 положительный, то второй SCR проводит. Таким образом, любой из тиристоров всегда остается включенным, что делает симистор идеальным для приложений переменного тока.

Минимальное напряжение, которое необходимо приложить к выводу затвора для включения симистора, называется пороговым напряжением затвора (VGT ) , а результирующий ток через вывод затвора называется пороговым током затвора (IGT ). Как только это напряжение подается, вывод затвора симистора смещается в прямом направлении и начинает проводить ток, время, необходимое симистору для перехода из выключенного состояния во включенное состояние, называется временем включения (ton ).

Как и в случае с SCR, однажды включенный симистор останется включенным, пока он не будет коммутирован. Но в этом случае ток нагрузки через симистор должен быть больше или равен току фиксации (IL ) симистора . Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что симистор будет оставаться включенным даже после снятия импульса затвора, пока ток нагрузки превышает значение тока фиксации.

Подобно току фиксации, существует еще одна важная величина тока, называемая током удержания. Минимальное значение тока, при котором симистор удерживается в режиме прямой проводимости, называется током удержания (IH ). Симистор перейдет в режим непрерывной проводимости только после прохождения тока удержания и тока фиксации, как показано на графике выше. Также значение тока фиксации любого симистора всегда будет больше, чем значение тока удержания.

Характеристики выключения

Процесс отключения симистора или любого другого силового устройства называется коммутацией, а связанная с ним схема для выполнения задачи — коммутационной схемой. Наиболее распространенный метод отключения симистора — это уменьшение тока нагрузки через симистор до тех пор, пока он не станет ниже значения тока удержания (IH ). Такой тип коммутации называется принудительной коммутацией в цепях постоянного тока. Мы узнаем больше о том, как симистор включается и выключается через его прикладные схемы.

Приложения ТРИАК

Симистор очень часто используется в местах, где необходимо контролировать мощность переменного тока, например, он используется в регуляторах скорости потолочных вентиляторов, схемах диммирования ламп переменного тока и т. д. Давайте рассмотрим простую схему переключения триака, чтобы понять, как она работает на практике.

Здесь мы использовали симистор для включения и выключения нагрузки переменного тока с помощью кнопки. Затем источник питания подключается к небольшой лампочке через симистор, как показано выше. Когда ключ замкнут, фазное напряжение подается на вывод затвора симистора через резистор R1. Если это напряжение затвора превышает пороговое напряжение затвора, то через вывод затвора течет ток, который будет больше, чем пороговый ток затвора.

В этом случае симистор переходит в прямое смещение, и ток нагрузки будет течь через лампочку. Если нагрузка потребляет достаточный ток, симистор переходит в состояние фиксации. Но поскольку это источник переменного тока, напряжение будет достигать нуля в течение каждого полупериода, и, следовательно, ток также на мгновение достигнет нуля. Следовательно, в этой схеме фиксация невозможна, и симистор выключится, как только переключатель будет разомкнут, и здесь не требуется никакой схемы коммутации. Этот тип коммутации симистора называется естественной коммутацией. Теперь давайте построим эту схему на макете с использованием симистора BT136 и проверим как она работает.

При работе с источниками переменного тока необходима повышенная осторожность. В целях безопасности рабочее напряжение снижается. Стандартное напряжение переменного тока 230 В, 50 Гц понижается до 12 В, 50 Гц с помощью трансформатора. В качестве нагрузки подключена маленькая лампочка. После завершения экспериментальная установка выглядит следующим образом.

Когда кнопка нажата, вывод затвора получает напряжение затвора и, таким образом, симистор включается. Лампа будет светиться, пока кнопка удерживается нажатой. Как только кнопка будет отпущена, симистор перейдет в защелкнутое состояние, но, поскольку входное напряжение является переменным, ток через симистор упадет ниже тока удержания и, таким образом, симистор выключится. Более подробно работу симистора вы также можете посмотреть найти на видео, приведенном в конце статьи.

Управление симистором с помощью микроконтроллеров

Когда симисторы используются в качестве регуляторов освещенности или для управления фазой, импульс затвора, подаваемый на вывод затвора, необходимо контролировать с помощью микроконтроллера. В этом случае вывод затвора также будет изолирован с помощью оптопары. Принципиальная схема этого устройства показана ниже.

Для управления симистором с помощью сигнала 5 В/3,3 В мы будем использовать оптрон, например MOC3021, внутри которого находится симистор. Этот триак может запускаться напряжением 5 В/3,3 В через светоизлучающий диод. Обычно сигнал ШИМ подается на 1- й вывод MOC3021, а частота и рабочий цикл сигнала ШИМ изменяются для получения желаемого выходного сигнала. Этот тип схемы обычно используется для управления яркостью лампы или управления скоростью двигателя.

Эффект скорости – демпферные цепи

Все симисторы страдают от проблемы, называемой «эффект скорости». То есть, когда клемма MT1 подвергается резкому увеличению напряжения из-за шума переключения, переходных процессов или скачков напряжения, TRIAC прерывает его как сигнал переключения и автоматически включается. Это происходит из-за наличия внутренней емкости между клеммами MT1 и MT2.

Самый простой способ решить эту проблему — использовать демпферную схему. В приведенной выше схеме резистор R2 (50R) и конденсатор C1 (10 нФ) вместе образуют RC-цепь, которая действует как демпферная цепь. Любые пиковые напряжения, подаваемые на МТ1, будут отслеживаться этой RC-цепью.

Эффект обратной реакции

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются дизайнеры при использовании TRIAC — это эффект обратной реакции. Эта проблема возникает, когда для управления напряжением затвора симистора используется потенциометр. Когда потенциометр повернут в минимальное значение, на вывод затвора не будет подаваться напряжение и, следовательно, нагрузка будет отключена. Но когда потенциометр повернут на максимальное значение, симистор не включится из-за эффекта емкости между выводами MT1 и MT2, этот конденсатор должен найти путь для разрядки, иначе он не позволит симистору включиться. Этот эффект называется эффектом обратной реакции. Эту проблему можно решить, просто включив резистор последовательно с коммутационной цепью, чтобы обеспечить путь для разряда конденсатора.

Радиочастотные помехи (RFI) и симисторы

Цепи переключения TRIAC более подвержены радиочастотным помехам (EFI), поскольку при включении нагрузки ток внезапно возрастает от 0 А до максимального значения, создавая всплеск электрических импульсов, который вызывает радиочастотный интерфейс. Чем больше ток нагрузки, тем хуже будут помехи. Использование схем подавления, таких как LC-подавитель, решит эту проблему.

Оптосимистор.

Современная и перспективная разновидность симистора – это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод, и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство.

Оптосимистор MOC3023

Устройство оптосимистора

Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC, не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC – это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как «не подключается».

Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы.

Как проверить работоспособность симистора?

В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:

- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).

- Собрать специальную схему.

Алгоритм проверки омметром:

- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).

- Устанавливаем кратность на омметре х1.

- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.

- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.

- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.

Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.

Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).

Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.

Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.

Обозначения:

- Резистор R1 – 51 Ом.

- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.

- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.

- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.

Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.

Алгоритм проверки:

- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).

- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.

- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).

- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.

- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.

Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.

Обозначения:

- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.

- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.

- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.

В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.

Тестирование тринисторов производится следующим образом:

- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).

- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD

- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.

- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.

Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.

Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:

- Выполняем пункты 1-4.

- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD

То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).

Схема управления мощностью паяльника

В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.

Обозначения:

- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.

- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 — 0,05 мкФ.

- Симметричный тринистор BTA41-600.

Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.

Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.

Обозначения:

- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 — 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).

- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.

- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.

- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.

Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:

- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.

- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),

Двухэлектродные тиристоры ( динисторы )

Динистором (или диодным тиристором) в электронике принято именовать неуправляемый тиристор, у которого наличествует только два выхода. Один из них называется анодом (это крайняя p -область), а второй – катодом (это крайняя n -область).

Двухэлектродный тиристор ( динистор )

В тех случаях, когда на анод динистора от источника напряжения подается «минус», а на катод, соответственно, «плюс», то через него протекает совсем небольшой обратный ток. Это происходит потому, что при таком подключении крайние p — n -переходы оказываются включенными не в прямом, а в обратном направлении.

Если полярность подключения внешнего источника изменяется на обратную, то в прямом направлении включаются переходы 1 и 3 , а переход 2 , расположенный между ними – в направлении обратном. Что касается такого показателя, как сопротивление между катодом динистора и его анодом, то оно при этом также достаточно велико. Это приводит к тому, что через прибор протекает ток I зкр , имеющий небольшое значение. Его измеряют при напряжении U пр.зкр.макс , то есть максимально допустимым тогда, когда тиристор находится в закрытом положении.

В тех случаях, когда происходит дальнейшее увеличение прямого напряжения, обратное напряжение, имеющееся на среднем p — n переходе, падает. Как следствие, растет проходящий через динистор прямой ток. Когда прямое напряжение достигает некоторого значения, называющегося напряжением включения ( U вкл ), происходит открытие среднего перехода. Вследствие этого сопротивление между катодом и анодом падает достаточно серьезно и составляет всего несколько десятых долей Ом. В таких случаях говорят, что динистор находится в открытом состоянии, и при этом падение напряжения на нем составляет только около 1 — 2 В. Следует заметить, что оно очень незначительно зависит от величины того тока, который протекает через этот полупроводниковый прибор. Чаще всего в справочниках указывается только то значение напряжения открытого динистора U откр , которое возникает тогда, когда через него протекает максимально допустимый постоянный ток I откр. макс. .

Для того чтобы привести динистор в открытое состояние требуется такое напряжение его включения, которое составляет несколько сотен вольт. До тех пор, пока через этот прибор протекает ток, величина которого не меньше, чем ток удержания I уд. , он находится в открытом состоянии. Чтобы перевести его в состояние закрытое, надо или произвести полное отключение, или хотя бы уменьшить напряжение внешнего источника до величины 1 В .

Трехэлектродные тиристоры ( тринисторы )

От динистра тринистор с точки зрения своей конструкции отличается только тем, что у него есть еще один, третий вывод, который выведен от одной из средних областей. Он является управляющим, и именно благодаря его наличию прибор можно открывать даже тогда, когда значение напряжения меньше, чем U вкл. и даже U пр.зкр.макс. . Чтобы это сделать, нужно всего лишь пропустить открывающий ток I у.от. через управляющий электрод. Чем большее значение этого тока, тем меньше величина напряжения U вкл. , при котором тринистор отпирается.

Трехэлектродный тиристор ( тринистор )

Если в качестве нагрузки в анодную цепь тринистора включено активное сопротивление (лампа накаливания, резистор, паяльник и т.п.), то следующий от анода к катоду основной ток растет очень быстро, практически мгновенно. Для того чтобы открыть тринистор, достаточно подать на управляющий электрод очень короткий импульс (несколько микросекунд). Стоит отметить, что положительный импульс подаётся если управляющий электрод присоединен к р -базе, а отрицательный импульс если соединение планируется с n -базой.

Чтобы перевести тринистор в закрытое состояние из состояния открытого, то нужно всего лишь значение основного тока сделать меньше, чем I уд. . Чаще всего в цепях, где протекает постоянный ток, это делается краткосрочным пропусканием через прибор обратного тока (его значение должно быть больше, чем значение тока основного). Чтобы это сделать, применяют специализированное коммутационное устройство.

Те тринисторы, которые функционируют в цепях переменного тока, автоматически запираются тогда, когда полуволна основного тока завершается. Именно этим объясняется то обстоятельство, что тринисторы весьма широко используются для того, чтобы управлять электродвигателями переменного тока, в импульсных схемах, инверторах, выпрямителях, различных устройствах автоматики и т.п.

Что касается значений напряжения и тока цепи управления, то они совсем невелики, а вот значение основного тока порой достигает сотен ампер, а основного напряжения – нескольких тысяч вольт. По этой причине у тринисторов такой показатель, как коэффициент усиления по мощности, может достигать 10 4 – 10 5 .

Технические характеристики

У триаков существуют характеристики, позволяющие применять их в какой-либо схеме. Кроме того, они отличаются также и производителем — бывают отечественные и импортные. Основное отличие импортных состоит в том, что нет необходимости подстраивать их работу при помощи дополнительных радиоэлементов, т. е. собирать дополнительную схему управления симистором. У симисторов существуют следующие характеристики:

- Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.

- Минимальное и максимальное значения тока, при котором происходит открытие его перехода, а также значение максимального импульсного тока, необходимого для его открытия.

- Период включения и выключения.

- Коэффициент dv/dt.

Характеристики в основном определяются по маркировке триаков с использованием справочника. В справочной информации имеется информация о том, как он выглядит, и дается его распиновка. При использовании триака следует учитывать такую характеристику, как dv/dt. Она показывает значения коэффициента, при котором не происходит самопроизвольное включение из-за скачков напряжения. Причинами такого включения могут служить помехи импульсного происхождения и падение напряжения при коммутации ключа. Кроме того, чтобы избежать последствий, следует применять RC-цепочку, а также ограничивающие диоды или варистор. Эта цепочка подсоединяется к эмиттеру и коллектору симистора.

Вам это будет интересно Что такое удельное сопротивление

При выборе триака следует обратить внимание на все характеристики, поскольку не имеет смысла использовать высоковольтный тип в схемах с низким напряжением. Например, если устройство работает от напряжения 36 В, то зарубежный симистор Zo607 с напряжением 600 В (его аналог — вта41600в) не следует применять.

Кроме того, в некоторых источниках можно встретить понятие бесснабберного симистора. Это тип, который применяется при индуктивных нагрузках. Примером такой модели являются m10lz47, mac12n и tg35c60.

Диагностика в схемах

В некоторых случаях радиолюбитель сталкивается с проверкой симистора, однако не всегда может ее корректно произвести. В случае выхода триака из строя его желательно выпаять из платы и произвести его проверку. Обычный цифровой мультиметр для этой цели не подойдет, поскольку его ток слишком мал, чтобы открыть переход детали. Для этого подойдет обыкновенный стрелочный омметр. Вариантов проверки всего два: использовать стрелочный прибор или собрать спецсхему для этой операции. Для осуществления проверки по первому варианту необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:

- Включить прибор в режим измерения величины сопротивления.

- Подключить щупы тестера к эмиттеру и коллектору. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то деталь исправна. Остальные случаи указывают на ее неисправность.

- Соединить базу и вывод Т2. В этом случае сопротивление будет в пределах от 40 до 250 Ом. Если поменять местами щупы, то прибор снова покажет бесконечность. Это свидетельствует об исправности симистора.

Однако первый метод диагностики в некоторых случаях дает не совсем нужные и верные результаты. Очень часто проверенная таким способом деталь в схеме не работает. Это связано с тем, что герметичность ее корпуса нарушена. Недостаток метода — неточная диагностика. Для более точной диагностики следует проверить триак в работе (схема 1). Для этого необходимо использовать лампу накаливания и аккумулятор.

Схема 1. Проверка симметричного тиристора при помощи лампы накаливания и источника питания

В этой схеме симистор будет проверен под нагрузкой. При касании управляющего электрода, лампочка загорится и будет гореть некоторое время, пока не пропадет питание на аноде или ток на базе не будет малой величины. Недостаток метода — простая конструкция, при которой неудобно осуществлять проверку, поскольку следует напаивать провода на выводы триака. После проверки при неисправной детали следует произвести замену.

Таким образом, симисторы используются в управляемых устройствах в качестве электронных ключей, способных пропускать ток в двух направлениях. Их несложно проверить и желательно использовать специальную схему для этой операции.

Помогла статья? Оцените