Закон Кирхгофа (правила Кирхгофа), сформулированные Густавом Кирхгофом в 1845 году, являются следствиями из фундаментальных законов сохранения заряда и безвихревости электростатического поля.

Закон Кирхгофа – это соотношения, выполняемые между токами и напряжениями на участках любых электрических цепей. Они позволяют рассчитывать любые электрические цепи: постоянного, переменного или квазистационарного тока.

При формулировании правил Кирхгофа используют такие понятия, как ветвь, контур и узел электрической цепи.

- Ветвь – участок электрической цепи с одни и тем же током.

- Узел – точка соединения трех или более ветвей.

- Контур – замкнутый путь, проходящий через несколько узлов и ветвей разветвлённой электрической цепи.

При обходе надо учесть, что ветвь и узел могут одновременно принадлежать нескольким контурам. Правила Кирхгофа справедливы как для линейных, так и для нелинейных цепей при любом характере изменения во времени токов и напряжений. Правила Кирхгофа широко применяются при решении задач электротехники за счет легкости в расчетах.

1 закон Кирхгофа

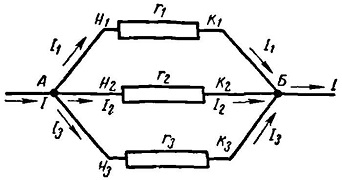

В цепях, состоящих из последовательно соединенных источника и приемника энергии, соотношения между током, сопротивлением и ЭДС всей цепи или на каком-либо участке цепи определяются законом Ома. Но на практике в цепях токи от какой-либо точки идут по разным путям (Рис. 1). Поэтому становиться актуальным введение новых правил для проведения расчетов электрических цепей.

Рис. 1. Схема параллельного соединения проводников.

Так, при параллельном соединении проводников начала всех проводников соединены в одну точку, а концы проводников – в другую точку. Начало цепи присоединяется к одному полюсу источника напряжения, а конец цепи – к другому полюсу.

Из рисунка видно, что при параллельном соединении проводников для прохождения тока имеется несколько путей. Ток, протекая к точке разветвления А, растекается далее по трем сопротивлениям и равен сумме токов, выходящих из этой точки: I = I1 + I2 + I3.

Согласно первому правилу Кирхгофа алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом направленный к узлу ток принято считать положительным, а направленный от узла – отрицательным.

Запишем первый закон Кирхгофа в комплексной форме:

Первый закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла. То есть, сколько тока втекает в узел, столько же вытекает (как следствие закона сохранения электрического заряда). Алгебраическая сумма — это сумма, в которую входят слагаемые со знаком плюс и со знаком минус.

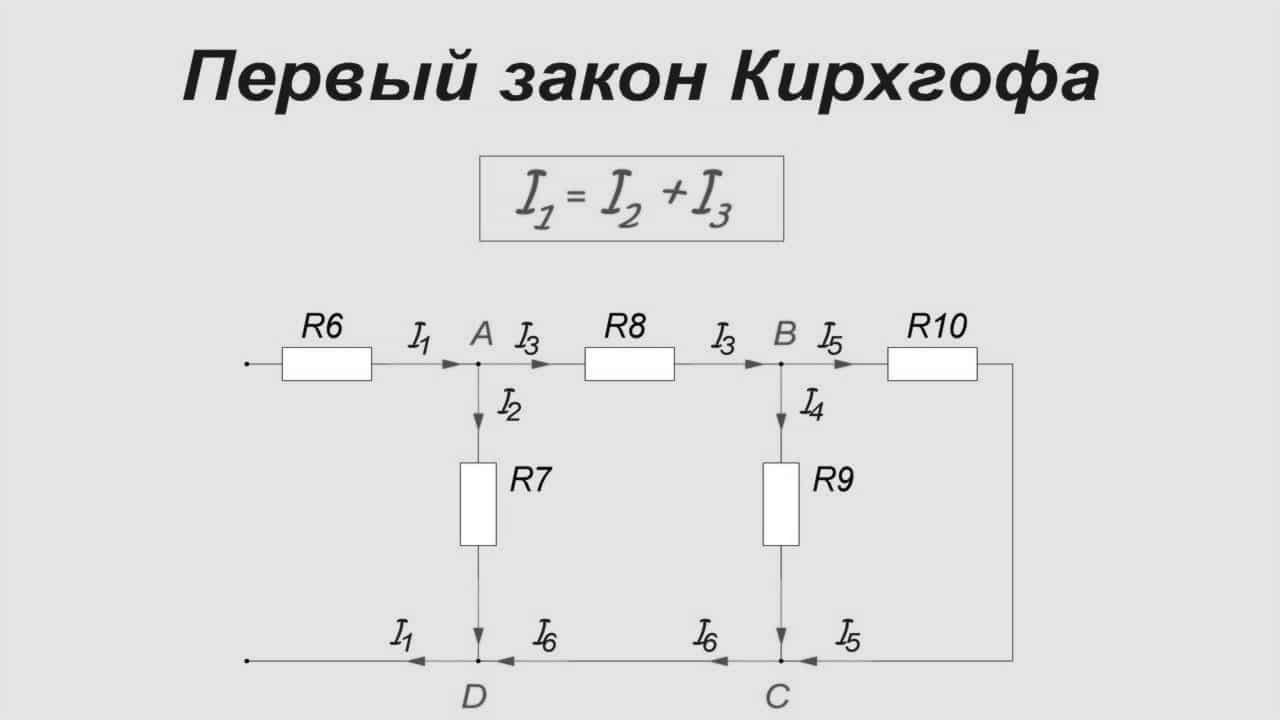

Первый закон Кирхгофа! Хочешь понять? Посмотри!

Рис. 2. i_1+i_4=i_2+i_3.

Рассмотрим применение 1 закона Кирхгофа на следующем примере:

- I1 – это полный ток, текущий к узлу А, а I2 и I3 — токи, вытекающие из узла А.

- Тогда мы можем записать: I1 = I2 + I3.

- Аналогично для узла B: I3 = I4 + I5.

- Пусть, что I4 = 5 А и I5 = 1 А, получим: I3 = 5 + 1 = 6 (А).

- Пусть I2 = 10 А, получим: I1 = I2 + I3 = 10 + 6 = 16 (А).

- Запишем подобное соотношение для узла C: I6 = I4 + I5 = 5 + 1 = 6 А.

- А для узла D: I1 = I2 + I6 = 10 + 6 = 16 А

- Таким образом мы наглядно видим справедливость первого закона Кирхгофа.

Первое правило Кирхгофа

Первое правило Густава Кирхгофа сформулировано исходя из закона сохранения заряда. Физик понимал, что заряд не может задерживаться в узле, а распределяется по ветвям контура, образующим это соединение.

Кирхгоф предположил, а впоследствии обосновал на основании экспериментов, что количество зарядов зашедших в узел такое же, как и количество тока вытекающего из него.

На рисунке 1 изображена простая схема, состоящая из контуров. Точками A, B, C, D обозначены узлы контура в центре схемы.

Ток I1 входит в узел A, образованный ветвями контура. На схеме электрический заряд распределяется в двух направлениях – по ветвям AB и AD. Согласно правилу Кирхгофа, входящий ток равен сумме выходящих: I1 = I2 + I3.

На рисунке 2 представлен абстрактный узел, по ветвям которого течёт ток в разных направлениях. Если сложить векторы i1, i2, i3, i4 то, согласно первому правилу Кирхгофа, векторная сумма будет равняться 0: i1 + i2 + i3 + i4 = 0. Ветвей может быть сколько угодно много, но равенство всегда будет справедливым, с учётом направления векторов.

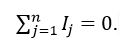

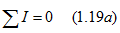

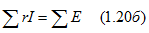

Запишем наши выводы в алгебраической форме, для общего случая:

Для использования этой формулы, требуется учитывать знаки. Для этого необходимо выбрать направление одного из векторов тока (не важно, какого) и обозначить его знаком «плюс». При этом знаки всех других величин определить, исходя от их направления, по отношению к выбранному вектору.

Чтобы избежать путаницы, ток, направленный в точку узла, принято считать положительным, а векторы, направленные от узла – отрицательными.

Изложим первое правило Кирхгофа, выраженное приведённой выше формулой: «Алгебраическая сумма сходящихся в определённом узле токов, равна нулю, если считать входящие токи положительными, а отходящими – отрицательными».

Первое правило дополняет второе правило, сформулированное Кирхгофом. Перейдём к его рассмотрению.

Второе правило Киргхофа

Из третьего уравнения Максвелла вытекает правило Кирхгофа для напряжений. Его ещё называют вторым законом.

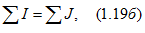

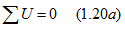

Это правило гласит, что в замкнутом контуре, на резистивных элементах, алгебраическая сумма напряжений (включая внутренние), равна сумме ЭДС, присутствующих в этом же замкнутом контуре.

При этом токи и ЭДС, векторы которых совпадают с направлением (выбирается произвольно) обхода контура, считаются положительными, а встречные к обходу токи – отрицательными.

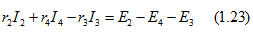

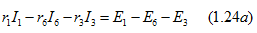

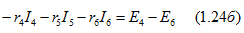

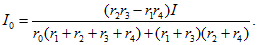

Формулы, которые изображены на рисунке применяются в частных случаях для вычисления параметров простых схем.

Формулировки уравнений общего характера:

, где где Lk и Ck – это индуктивности и ёмкости, соответственно.

Линейные уравнения справедливы как для линейных, так и для нелинейных линеаризованных цепей. Они применяются при любом характере временных изменений токов и напряжений, для разных источников ЭДС. При этом законы Кирхгофа справедливы и для магнитных цепей. Это позволяет выполнять вычисления для поиска соответствующие параметров.

Второй закон Кирхгофа

Когда рассматривается электрическая цепь, подключённая к источнику тока, в каждой её точке имеется определённый потенциал. Разность между ними создаёт электрическое поле, которое вызывает перемещение зарядов.

Цепь представляет собой замкнутый контур, по которому движутся электроны. Электрическое поле выполняет определённую работу по их перемещению. Каждый заряд перемещается по цепи, а затем под действием ЭДС источника замыкает круг.

Второй закон Кирхгофа гласит, что работа по перемещению заряда вдоль любого контура электроцепи с возвратом в начальную точку равна нулю. В этой формулировке подразумевается любой замкнутый контур, причем как тот, который включает источник питания, так и о тот, где его нет.

Работа электрического поля при перемещении заряда в рассматриваемом случае представляет собой сумму падений напряжения для каждого из участков контура. Таким образом, второе правило или закон Кирхгофа гласит, что сумма напряжений всех ветвей в контуре равняется нулю. Это можно выразить в виде следующего уравнения:

Если напряжение и направление обхода контура совпадают, то U записывают со знаком плюс, в противном случае — со знаком минус. Направление обхода выбранного контура может быть определено произвольным образом. Второе правило Густава Кирхгофа его не регламентирует.

Если в контуре есть один или несколько источников питания, то формулу можно выразить следующим образом:

Здесь имеется p источников питания, q участков контура. Сумма всех ЭДС имеющихся источников питания равна сумме падений напряжения.

Значение правил Кирхгофа

Законы Кирхгофа выражают фундаментальные принципы физики. Их формулировки кажутся очень простыми и очевидными. Но на самом деле они представляют собой метод, позволяющий рассчитать электрические параметры сетей очень сложной конфигурации.

С помощью законов Кирхгофа можно составить систему независимых уравнений для расчета параметров электрической цепи. Важно, чтобы их количество было не меньше, чем число параметров, которые необходимо определить.

На приведённом рисунке представлена электроцепь, для которой будет проводиться расчёт. Используя первый закон или правило Кирхгофа, для узла A можно записать:

В этот узел входят два тока, а выходит один. Далее необходимо применить второе правило. Для этого можно выбрать внешний контур. Видно, что здесь имеется два источника тока и два резистора. Поэтому будут получены уравнения:

Здесь приведены 2 эквивалентные формулы. В левой части равенства учтены электродвижущие силы двух источников тока, в правой — падение напряжения на обоих резисторах с учётом направления токов. Ещё одно уравнение можно получить из 2 закона при обходе по правому внутреннему контуру:

В результате получена система, включающая в себя три уравнения с тремя неизвестными:

Используя конкретные данные, можно подставить в систему уравнений численные значения и найти, чему равна сила тока для каждой ветви, относящейся к узлу A. При расчётах важно понимать, что при достаточно сложной конфигурации электроцепи иногда бывает непросто определить направление силы тока для каждой ветви.

Первый и второй законы Густава Кирхгофа позволяют точно определить не только величину тока, но и его знак. Если в приведённом примере после вычисления искомых значений с помощью представленной системы уравнений окажется, что ток с индексом 2 принимает отрицательное значение, то это означает, что на самом деле он имеет направление, противоположное указанному на рисунке.

Расчеты электрических цепей с помощью законов Кирхгофа.

Теперь давайте рассмотрим вариант сложной цепи, и я вам расскажу, как на практике применять законы Кирхгофа.

Итак, на рисунке 4 имеется сложная цепь с двумя источниками ЭДС величиной E1=12 в и E2=5 в , с внутренним сопротивлением источников r1=r2=0,1 Ом, работающих на общую нагрузку R = 2 Ома. Как же будут распределены токи в этой цепи, и какие они имеют значения, нам предстоит выяснить.

Рисунок 4. Пример расчета сложной электрической цепи.

Теперь согласно первому закону Кирхгофа для узла А составляем такое выражение:

так как I1 и I 2 втекают в узел А , а ток I вытекает из него.

Используя второй закон Кирхгофа, запишем еще два выражения для внешнего контура и внутреннего левого контура, выбрав направление обхода по часовой стрелке.

Для внешнего контура:

Для внутреннего левого контура:

Итак, у нас получилась система их трех уравнений с тремя неизвестными:

Теперь подставим в эту систему известные нам величины напряжений и сопротивлений:

12 = 0,1I1 +2I.

Далее из первого и второго уравнения выразим ток I2

12 = 0,1I1 + 2I.

Следующим шагом приравняем первое и второе уравнение и получим систему из двух уравнений:

12 = 0,1I1 + 2I.

Выражаем из первого уравнения значение I

I = 2I1– 70;

И подставляем его значение во второе уравнение

Решаем полученное уравнение

12 = 0,1I1 + 4I1 – 140.

12 + 140= 4,1I1

Теперь в выражение I = 2I1– 70 подставим значение

I1=37,073 (А) и получим:

I = 2*37,073 – 70 = 4,146 А

Ну, а согласно первому закона Кирхгофа ток I2=I — I1

I2=4,146 — 37,073 = -32,927

Знак «минус» для тока I2 означает, то что мы не правильно выбрали направление тока, то есть в нашем случае ток I 2 вытекает из узла А .

Теперь полученные данные можно проверить на практике или смоделировать данную схему например в программе Multisim.

Скриншот моделирования схемы для проверки законов Кирхгофа вы можете посмотреть на рисунке 5.

Рисунок 5. Сравнение результатов расчета и моделирования работы цепи.

Для закрепления результатата предлагаю посмотреть подготовленное мной видео:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Правила Кирхгофа

1. П ервое уравнение Кирхгофа для сил токов (следует из закона сохранения электрического заряда):

где (n) — количество токов, проходящих через конкретную точку ( узел ) соединения токов, где:

- знак «(+)» ставится для входящего в узел тока;

- «(-)» — для выходящего из него тока.

2. В торое уравнение Кирхгофа для электрического контура (следует из закона Ома для полной цепи) при наличии (m) ЭДС ((varepsilon_m), (r_m)), (l) токов ((I_l)) и (k) активных сопротивлений ((R_k)):

- знак «(+)» для произведения с силой тока (I_l) ставится при одинаковых направлениях обхода контура и выбранного произвольно направления силы тока на участке контура, знак «(-)» — при несовпадении (правильность выбора знака для силы тока определяется по знаку в ответе задачи);

- знак «(+)» для ЭДС (varepsilon_m) ставится при совпадении направлений обхода контура и тока внутри источника от «(-)» к «(+)», знак «(-)» — при несовпадении.

Примечание : обход каждого электрического контура является независимым.

Математический принцип составления уравнений : количество уравнений равно количеству неизвестных физических величин.

Первый закон Кирхгофа

Закон Ома описывает взаимосвязь между напряжением, сопротивлением и силой тока в простых одноконтурных цепях. На практике чаще встречаются сложные разветвленные цепи, состоящие из нескольких контуров и многих узлов, которые невозможно описать, применяя стандартные правила для расчета последовательных и параллельных цепей.

Определить напряжение и силу тока в разветвленных цепях позволяют правила Кирхгофа, которые в технической литературе обычно называют законами Кирхгофа. Хотя более корректным следует считать название «правила», поскольку они не являются фундаментальными законами природы. Например, первое правило Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Оно гласит, что сумма всех токов в каждом узле электроцепи равна нулю.

Формулировка закона требует уточнения следующих терминов:

- Узел — это определённое место на схеме, в котором сходится 3 или большее количество проводов. Узлами можно назвать точки, расположенные на протяжении 1 провода, если в этих местах подсоединены ещё провода.

- Движение тока, направленного к определённому узлу, условно называют положительным, противоположное — отрицательным.

Закон Кирхгофа, если говорить простыми словами, может быть сформулирован так: сколько токов втекает в узел, столько же и вытекает. Это свидетельствует о непрерывности тока для электрической цепи. Поэтому существует ещё одна формула, выражающая первое правило Кирхгофа:

Здесь с одной стороны знака равенства рассматриваются токи, входящие в определённый узел, а с другой — выходящие.

При использовании первого закона Кирхгофа для цепи переменного тока применяются мгновенные значения напряжений, которые принято обозначать буквой İ. Расчеты в этом случае проводятся по уравнению, представленному в комплексной форме.

Второй закон Кирхгофа

Когда рассматривается электрическая цепь, подключённая к источнику тока, в каждой её точке имеется определённый потенциал. Разность между ними создаёт электрическое поле, которое вызывает перемещение зарядов.

Цепь представляет собой замкнутый контур, по которому движутся электроны. Электрическое поле выполняет определённую работу по их перемещению. Каждый заряд перемещается по цепи, а затем под действием ЭДС источника замыкает круг.

Второй закон Кирхгофа гласит, что работа по перемещению заряда вдоль любого контура электроцепи с возвратом в начальную точку равна нулю. В этой формулировке подразумевается любой замкнутый контур, причем как тот, который включает источник питания, так и о тот, где его нет.

Работа электрического поля при перемещении заряда в рассматриваемом случае представляет собой сумму падений напряжения для каждого из участков контура. Таким образом, второе правило или закон Кирхгофа гласит, что сумма напряжений всех ветвей в контуре равняется нулю. Это можно выразить в виде следующего уравнения:

Если напряжение и направление обхода контура совпадают, то U записывают со знаком плюс, в противном случае — со знаком минус. Направление обхода выбранного контура может быть определено произвольным образом. Второе правило Густава Кирхгофа его не регламентирует.

Если в контуре есть один или несколько источников питания, то формулу можно выразить следующим образом:

Здесь имеется p источников питания, q участков контура. Сумма всех ЭДС имеющихся источников питания равна сумме падений напряжения.

Законы Кирхгофа и их применение

Для расчета разветвленной сложной электрической цепи существенное значение имеет число ветвей и узлов.

Ветвью электрической цепи и ее схемы называется участок, состоящий только из последовательно включенных источников ЭДС и приемников с одним и тем же током. Узлом цепи и схемы называется место или точка соединения трех и более ветвей (узлом иногда называют и точку соединения двух ветвей).

При обходе по соединенным в узлах ветвям можно получить замкнутый контур электрической цепи; каждый контур представляет собой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, при этом каждый узел в рассматриваемом контуре встречается не более одного раза.

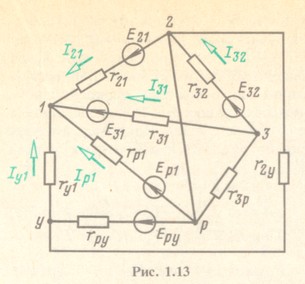

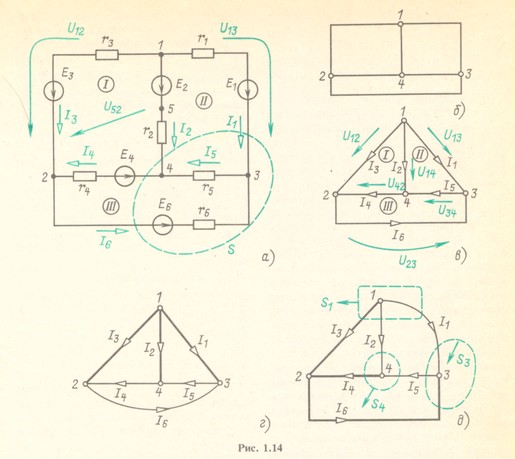

На рис. 1.13 в качестве примера показана схема электрической цепи с пятью узлами и девятью ветвями. В частных случаях встречаются ветви только с резистивными элементами без источников ЭДС (ветвь 1 — у) и с сопротивлениями, практически равными нулю (ветвь 2 — р). Так как напряжение между выводами ветви 2 — р равно нулю (сопротивление равно нулю), то потенциалы точек 2 и р одинаковы и оба узла можно объединить в один.

Режим электрической цепи произвольной конфигурации полностью определяется первым и вторым законами Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам и формулируется следующим образом: алгебраическая сумма токов в узле равна пулю:

В этом уравнении одинаковые знаки должны быть взяты для токов, имеющих одинаковые положительные направления относительно узловой точки. В дальнейшем будем в уравнениях, составленных по первому закону Кирхгофа, записывать токи, направленные к узлу, с отрицательными знаками, а направленные от узла, — с положительными.

Если к данному узлу присоединен источник тока, то ток этого источника также должен быть учтен. В дальнейшем будет показано, что в ряде случаев целесообразно писать в одной части равенства (1.19а) алгебраическую сумму токов в ветвях, а в другой части алгебраическую сумму токов, обусловленных источниками токов:

где I — ток одной из ветвей, присоединенной к рассматриваемому узлу, a J — ток одного из источников тока, присоединенного к тому же самому узлу; этот ток входит в (1.196) с положительным знаком, если направлен к узлу, и с отрицательным, если направлен от узла.

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрической цепи и формулируется следующим образом: в любом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех элементах и участках цепи, входящих в этот контур, равна нулю :

при этом положительные направления для напряжений на элементах и участках выбираются произвольно; в уравнении (1.20а) положительные знаки принимаются для тех напряжений, положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода контура.

Часто применяется другая формулировка второго закона Кирхгофа: в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех участках с сопротивлениями, входящими в этот контур, равна алгебраической сумме ЭДС :

В этом уравнении положительные знаки принимаются для токов и ЭДС, положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода рассматриваемого контура.

В теории электрических цепей решаются задачи двух типов. К первому типу относятся задачи анализа электрических цепей, когда, например, известны конфигурация и элементы цепи, а требуется определить токи, напряжения и мощности тех или иных участков. Ко второму типу относятся обратные задачи, в которых, например, заданы токи и напряжения на некоторых участках, а требуется найти конфигурацию цепи и выбрать ее элементы. Такие задачи называются задачами синтеза электрических цепей. Отметим, что решение задач анализа намного проще решения задач синтеза.

В практической электротехнике довольно часто встречаются задачи анализа. Кроме того, для овладения приемами синтеза цепей необходимо предварительно изучить методы их анализа, которые преимущественно и будут в дальнейшем рассматриваться.

Задачи анализа могут быть решены при помощи законов Кирхгофа. Если известны параметры всех элементов цепи и ее конфигурация, а требуется определить токи, то при составлении уравнений по законам Кирхгофа рекомендуется придерживаться такой последовательности: сначала выбрать произвольные положительные направления токов во всех ветвях электрической цепи, затем составить уравнения для узлов на основании первого закона Кирхгофа и, наконец, составить уравнения для контуров на основании второго закона Кирхгофа.

Пусть электрическая цепь содержит В ветвей и У узлов. Покажем, что на основании первого и второго законов Кирхгофа можно составить соответственно У — 1 и В — У + 1 взаимно независимых уравнений, что в сумме дает необходимое и достаточное число уравнений для определения В токов (во всех ветвях).

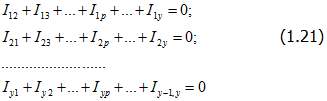

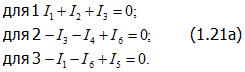

На основании первого закона Кирхгофа для У узлов (рис. 1.13) можно написать У уравнений:

Так как любая ветвь связывает между собой только два узла, то ток каждой ветви должен обязательно войти в эти уравнения 2 раза, причем I12 =-I21 ; I13 =-I31 и т.д.

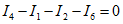

Следовательно, сумма левых частей всех У уравнений дает тождественно нуль. Иначе говоря, одно из У уравнений может быть получено как следствие остальных У — 1 уравнений или число взаимно независимых уравнений, составленных на основании первого закона Кирхгофа, равно У — 1, т. е. на единицу меньше числа узлов. Например, в случае цепи по рис. 1.14,о с четырьмя узлами

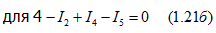

Добавим к этим У — 1 = 3 уравнениям уравнение

Суммируя четыре уравнения, получаем тождество 0 = 0; следовательно, из этих четырех уравнений любые три независимые, например первые три (1.21а).

Так как беспредельное накопление электрических зарядов не может происходить как в отдельных узлах электрической цепи, так и в любых ее частях, ограниченных замкнутыми поверхностями, то первый закон Кирхгофа можно применить не только к какому-либо узлу, но и к любой замкнутой поверхности — сечению.

Например, для поверхности S (рис. 1.14,а), как бы рассекающей электрическую схему на две части, справедливо уравнение

Например, для поверхности S (рис. 1.14,а), как бы рассекающей электрическую схему на две части, справедливо уравнение  , что можно также получить из уравнений (1.21) для узлов 3 и 4.

, что можно также получить из уравнений (1.21) для узлов 3 и 4.

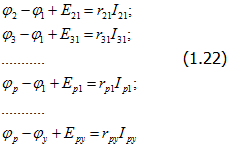

Чтобы установить число взаимно независимых уравнений, вытекающих из второго закона Кирхгофа, напишем для всех В ветвей схемы (рис. 1.13) В уравнений на основании закона Ома (1.11а):

где  — сопротивление ветви, соединяющей узлы р и у; Е ру — суммарная ЭДС, действующая в ветви р — у в направлении от р к у;

— сопротивление ветви, соединяющей узлы р и у; Е ру — суммарная ЭДС, действующая в ветви р — у в направлении от р к у;  — потенциалы узлов р и у.

— потенциалы узлов р и у.

В этих уравнениях суммарное число неизвестных токов В ветвей и потенциалов У узлов равняется В + У.

Не изменяя условий задачи, можно принять потенциал одного из узлов равным любому значению, в частности нулю. Если теперь из системы В уравнений (1.22) исключить оставшиеся неизвестными У — 1 потенциалов, то число уравнений уменьшится до В — (У — 1). Но исключение потенциалов из уравнений (1.22) приводит к уравнениям, связывающим ЭДС источников с напряжениями на резистивных элементах, т. е. к уравнениям, составленным на основании второго закона Кирхгофа.

Таким образом, число независимых уравнений, которые можно составить на основании второго закона Кирхгофа, равно В — (У- 1).

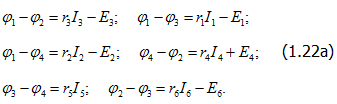

В качестве примера напишем уравнения, связывающие потенциалы узлов с токами и ЭДС для схемы рис. 1.14, а по ( 1.126):

Сложив третье и четвертое уравнения и вычтя полученную сумму из первого, получим

Если применим второй закон Кирхгофа (1.206) к контуру 1-4-2-1 (при обходе вдоль контура по направлению движения часовой стрелки), то получим это же уравнение.

Аналогичным путем можно получить уравнения для других контуров:

для контура 1-3-2-1

для котуpa 2-4-3-2

Совместное решение любых пяти уравнений (1.21), (1.23) и (1.24) дает значения токов во всех ветвях электрической цепи, показанной на рис. 1.14, а. Если и результате решения этих уравнений получится отрицательное значение для какого-либо тока, то это значит, что действительное направление противоположно принятому за положительное.

При записи уравнений по второму закону Кирхгофа следует обращать особое внимание на то, чтобы составленные уравнения были взаимно независимыми. Контуры необходимо выбрать гак. чтобы в них вошли все ветви схемы, а в каждый из контуров — возможно меньшее число ветвей. Контуры взаимно независимы, если каждый последующий контур, для которого составляется уравнение, имеет не меньше одной новой ветви и не получается из контуров, для которых уже написаны уравнения, путем удаления из этих контуров общих ветвей. Например, контур 1-3-4-2-1 (рис. 1.14, а) можно получить из контуров 1-3-4-1 и 1-4-2-1 путем удаления ветви 1-4. Поэтому уравнение для контура 1-3-4-2-1 является следствием уравнений (1.23), (1.24а) и получается путем их суммирования. Далее будет дано наиболее общее правило выбора контуров, обеспечивающих получение независимых уравнений.

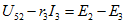

Вторым законом Кирхгофа можно пользоваться для определения напряжения между двумя произвольными точками схемы. В этом случае необходимо ввести в левую часть уравнений (1.20) искомое напряжение вдоль пути, как бы дополняющего незамкнутый контур до замкнутого. Например, для определения напряжения U 52 (рис. 1.14, а) можно написать уравнение для контура 2-1-5-2

или для контура 5-4-2-5

откуда легко найти искомое напряжение.

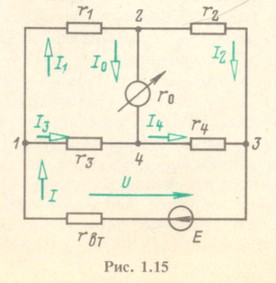

Пример 1.2.

Пользуясь законами Кирхгофа, написать два выражения для тока I 0 в ветви с гальванометром (рис. 1.15), приняв известным в одном случае ток I , а в другом напряжение U .

Решение.

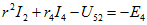

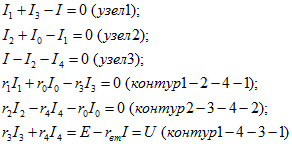

На основании законов Кирхгофа напишем для заданной схемы с шестью неизвестными токами уравнения:

На основании законов Кирхгофа напишем для заданной схемы с шестью неизвестными токами уравнения:

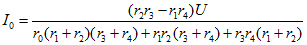

Решив совместно эти уравнения, получим выражения для тока I 0 при заданном напряжении U

и при заданном токе I

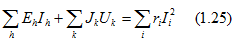

Для полной характеристики электрического состояния цепи надо знать не только токи и напряжения, но также мощности источников и приемников энергии.

В соответствии с законом сохранения энергии развиваемая всеми источниками мощность равна суммарной мощности приемников и мощности потерь в источниках (из-за внутренних сопротивлений)

В левой части (1.25) суммы алгебраические. Это значит, что если при заданных направлениях действия источника ЭДС (см. рис. 1.7) или тока (см. рис. 1.8) для тока I в источнике ЭДС или напряжения U 12 на выводах источника тока получится отрицательное численное значение, то этот источник в действительности не разовьет мощность, а получит ее от других источников. Соответствующее слагаемое в левой части (1.25) получится со знаком минус. Если требуется найти необходимую мощность источников питания цепи, то такие слагаемые следует записать с обратным знаком в правой части (1.25).