Скорость света – абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн в вакууме. В физике традиционно обозначается латинской буквой «c» (произносится как [цэ]). Скорость света относится к фундаментальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела, а свойства мира в целом. По современным представлениям скорость света в вакууме — предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействий.

Значимость скорости света

Скорость света в вакууме — фундаментальная постоянная, не зависящая от выбора инерциальной системы отсчёта (ИСО). Это постоянная, по размерности и по величине совпадающая со скоростью света.

Также важен тот факт, что эта величина абсолютна. Это один из постулатов СТО.

В вакууме (пустоте)

Распространение светового луча в масштабной модели Земля-Луна

Скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная 299 792 458 м/с, или же 1 079 252 848.8 км/ч. Точное значение связано с тем, что с 1983 года за эталон метра принято расстояние, которое проходит свет в вакууме за промежуток времени, равный 1 / 299 792 458 секунды. Скорость света обозначается буквой c.

Основополагающий для СТО опыт Майкельсона показал, что скорость света в вакууме не зависит ни от скорости движения источника света, ни от скорости движения наблюдателя. В природе со скоростью света распространяются:

– собственно видимый свет

– другие виды электромагнитного излучения (радиоволны, рентгеновские лучи и др.)

Из специальной теории относительности следует, что движение любых материальных объектов быстрее скорости света невозможно, поскольку наличие частиц, обладающих подобным свойством (называемых тахионами), привело бы к противоречию с принципом причинности.

Действительно, если начало и конец пути тахиона отстоят друг от друга на расстояние большее, чем мог пройти за время пути свет, то согласно преобразованиям Лоренца получается, что в некоторой системе отсчёта, процесс будет выглядеть так, что конец пути предшествует во времени его началу. Иными словами, наблюдатель этой системы отсчёта придёт к заключению, что источник тахионов влияет на прошлое, что является нарушением принципа причинности. Принцип причинности является несомненным опытным фактом, хотя и не является логически обязательным (ни одна теория не использует его в качестве постулата).

Частицы, движущиеся медленнее света, называются тардионами. Тардионы не могут достичь скорости света, а только лишь сколь угодно близко подойти к ней, так как при этом их энергия становится неограниченно большой. Все тардионы обладают массой покоя, в отличие от безмассовых фотонов и гравитонов, которые всегда движутся со скоростью света.

В планковских единицах скорость света в вакууме равна 1, то есть свет проходит 1 единицу планковской длины за единицу планковского времени.

Скорость света никто не измерял [Veritasium]

Отрицание постулата о максимальности скорости света

В последние годы нередко появляются сообщения о том, что в так называемой квантовой телепортации взаимодействие распространяется быстрее скорости света. Например, 15 августа 2008 г. исследовательская группа доктора Николаса Гизена (Nicolas Gisin) из университета Женевы, исследуя разнесенные на 18 км в пространстве связанные фотонные состояния, якобы показала, что «взаимодействие между частицами осуществляется со скоростью, примерно в сто тысяч раз большей скорости света». Ранее также обсуждался так называемый парадокс Хартмана — сверхсветовая скорость при туннельном эффекте.

Научный анализ значимости этих и подобных результатов показывает, что они принципиально не могут быть использованы для сверхсветовой передачи какого-либо сигнала или перемещения вещества.

Скорость света

Ско́рость све́та (в вакууме ), скорость распространения электромагнитных волн любых частот, предельная скорость распространения любых физических воздействий; одна из фундаментальных физических постоянных. Скорость света ( c c c ) инвариантна при переходе от одной системы отсчёта к другой.

В среде cкорость света ( c ′ c’ c ′ ) зависит от показателя преломления n n n среды, различного для разных частот ν излучения ( дисперсия света ) c ′ ( ν ) = c / n ( ν ) c'(ν)=c/n(ν) c ′ ( ν ) = c / n ( ν ) . Эта зависимость приводит к отличию групповой скорости от фазовой скорости , которые для вакуума совпадают. При экспериментальном определении скорости света всегда измеряют групповую скорость (т. н. скорость сигнала, скорость передачи энергии).

Впервые скорость света определил в 1675 г. О. Рёмер по измерению промежутков времени между затмениями спутников Юпитера . В 1728 г. скорость света измерил Дж. Брадлей на основе наблюдений аберрации звёзд. В 19 в. измерения скорости света проводили многие учёные ( опыт Майкельсона , опыт Физо , опыт Фуко ). Полученное А. Майкельсоном значение скорости света было в то время самым точным: c c c = 299796 ± 4 км/с. Эти измерения дополнительно подтвердили волновую теорию света. Выполненное Ж. Б. Л. Фуко в 1850 г. сравнение скорости света одной и той же частоты ν в воде и в воздухе показало, что скорость света в воде u = c / n ( ν ) u=c/n(ν) u = c / n ( ν ) соответствует предсказаниям волновой теории. Таким образом, была установлена связь оптики с теорией электромагнетизма: скорости света и электромагнитных волн совпали.

Современные определения скорости света на основе модернизированного метода Фуко с использованием лазера позволили повысить точность измерений и получить значение c c c = 299792,5 ± 0,1 км/с. Косвенные методы измерения скорости света, например определение скорости света как частного от деления независимо найденных длин волн λ λ λ и частот атомарных или молекулярных спектральных линий, дают ещё бóльшую точность. Так, в 1972 г. по цезиевому стандарту частоты была определена с точностью до 11-го знака частота излучения СН 4 text_4 СН 4 -лазера, а по криптоновому стандарту частоты – его длина волны (около 3,39 мкм). В результате получено значение c c c = 299792456,2 ± 0,8 м/с. Международный комитет по численным данным для науки и техники (CODATA) в 1973 г. принял решение считать скорость света в вакууме c c c = 299792458 м/с. Эта величина действительна доныне.

Редакция физических наук

Опубликовано 16 августа 2022 г. в 14:09 (GMT+3). Последнее обновление 16 августа 2022 г. в 14:09 (GMT+3). Связаться с редакцией

Скорость света в различных средах

Свет распространяется в разных средах по-разному. В вакууме и в воздухе скорость света почти не различается, а вот в других средах она меньше. Это зависит от оптической плотности среды — чем она больше, тем меньше скорость распространения света.

Основной характеристикой в данном случае служит показатель преломления среды. Он равен отношению скорости света в вакууме к скорости распространения света в среде.

Абсолютный оказатель преломления среды

n — показатель преломления среды [—]

с — скорость света [м/с]

v — скорость света в заданной среде [м/с]

Ниже представлена таблица скоростей света в разных средах и показателей преломления в них.

Среда

Скорость света, км/с

Абсолютный показатель преломления среды

Выберите идеального репетитора по физике

15 000+ проверенных преподавателей со средним рейтингом 4,8. Учтём ваш график и цель обучения

Параметры, связанные со скоростью света

Самые важные параметры — это длина волны и период.

Формула скорости света

с — скорость света [м/с]

λ — длина волны [м]

T — период [с]

Задачка для практики

Определите цвет освещения, проходящий расстояние в 1000 раз больше его длины волны за 2 пикосекунды.

Решение

Для начала переведем 2 пикосекунды в секунды — это 2 * 10 -12 с.

Теперь возьмем формулу скорости: v = S/t

По условию S = 1000λ, то есть v = 1000λ/t.

Выражаем длину волны:

Подставляем значения скорости света и известного нам времени:

λ = (3 * 10 8 * 2 * 10 -12 )/1000 = 600

И соотносим со шкалой видимого света:

На шкале видно, что длине волны в 600 нм соответствует оранжевый цвет излучения.

Ответ: цвет освещения при заданных условиях будет оранжевым.

Чему равна скорость света?

При нахождении не в вакууме, на свет влияют различные условия. Вещество, через которое проходят лучи, в том числе. Если без доступа кислорода количество метров в секунду не меняется, то в среде с доступом воздуха значение изменяется.

Свет проходит медленнее через различные материалы, такие как стекло, вода и воздух. Этому явлению дан показатель преломления, чтобы описать, насколько они замедляют движение света. Стекло имеет показатель преломления 1,5, это означает, что свет проходит через него со скоростью около 200 тысяч километров в секунду. Показатель преломления воды равен 1,3, а показатель преломления воздуха — немного больше 1, это означает, что воздух лишь слегка замедляет свет.

Интересно: Бьет ли током в море, когда в него ударяет молния?

Следовательно, после прохождения через воздух или жидкость, скорость замедляется, становится меньшей, чем в вакууме. Например, в различных водоемах скорость передвижения лучей равна 0.75 от быстроты в космосе. Также при стандартном давлении в 1.01 бар, показатель замедляется на 1.5-2%. То есть при земных условиях скорость света варьируется в зависимости от условий окружающей среды.

Для такого явление придумали специальное понятие — рефракция. То есть преломление света. Это широко используется в различных изобретениях. К примеру, рефрактор — телескоп с оптической системой. Также с помощью этого также создают бинокли и другую технику, суть работы которой заключается в использовании оптики.

В общем, меньше всего луч поддается рефракции, проходя через обычный воздух. При прохождении через специально созданное оптическое стекло, скорость равняется примерно 195 тысячам километров в секунду. Это практически на 105 тыс км/сек меньше константы.

Самое точное значение скорости света

Ученые-физики за многие года накопили опыт исследований скорости световых лучей. На текущий момент самое точное значение скорости света — 299 792 километра в секунду. Константу установили в 1933 году. Число актуально до сих пор.

Однако в дальнейшем появились сложности с определением показателя. Это произошло из-за погрешностей в измерении метра. Сейчас само значение метра напрямую зависит от скорости света. Оно равняется расстоянию, которое лучи проходят за определенное количество секунд — 1/скорость света.

Калькуляторы по физике

Мы в соцсетях Присоединяйтесь!

Нашли ошибку? Есть предложения? Сообщите нам

Этот калькулятор можно вставить на сайт, в блог

Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт

Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт

Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор.

Материалы по теме

Парадокс относительности одновременности СТО

Говоря кратко, явление относительности одновременности состоит в том, что часы, которые располагаются в разных точках пространства, могут идти «одновременно» только если они находятся в одной и той же инерциальной системе отсчета. То есть время на часах зависит от выбора системы отсчета.

Из этого же следует такой парадокс, что событие B, которое является следствием события A, может произойти одновременно с ним. Кроме того, можно выбрать системы отсчета таким образом, что событие B произойдет раньше, чем вызвавшее его событие A. Подобное явление нарушает принцип причинности, который довольно прочно укрепился в науке и ни разу не ставился под сомнение. Однако, данная гипотетическая ситуация наблюдается лишь в том случае, когда расстояние между событиями A и B больше, чем временной промежуток между ними, умноженный на «электромагнитную постоянную» — с. Таким образом, постоянная c, которой равна скорость света, является максимальной скоростью передачи информации. В противном бы случае нарушался бы принцип причинности.

Как измеряют скорость света?

Наблюдения Олаф Рёмера

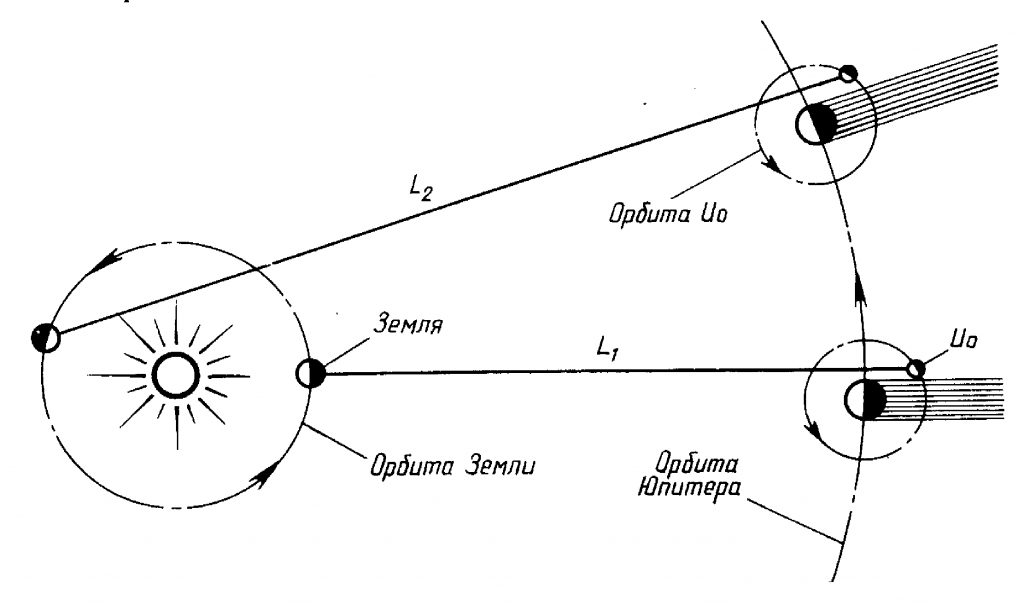

Ученые античности в своем большинстве полагали, что свет движется с бесконечной скоростью, и первая оценка скорости света была получена аж в 1676-м году. Датский астроном Олаф Рёмер наблюдал за Юпитером и его спутниками. В момент, когда Земля и Юпитер оказались с противоположных сторон Солнца, затмение спутника Юпитера – Ио запаздывало на 22 минуты, по сравнению с рассчитанным временем. Единственное решение, которое нашел Олаф Рёмер – скорость света предельна. По этой причине информация о наблюдаемом событии запаздывает на 22 минуты, так как на прохождение расстояния от спутника Ио до телескопа астронома требуется некоторое время. Согласно подсчетам Рёмера скорость света составила 220 000 км/с.

Измерение скорости света Олафом Рёмером

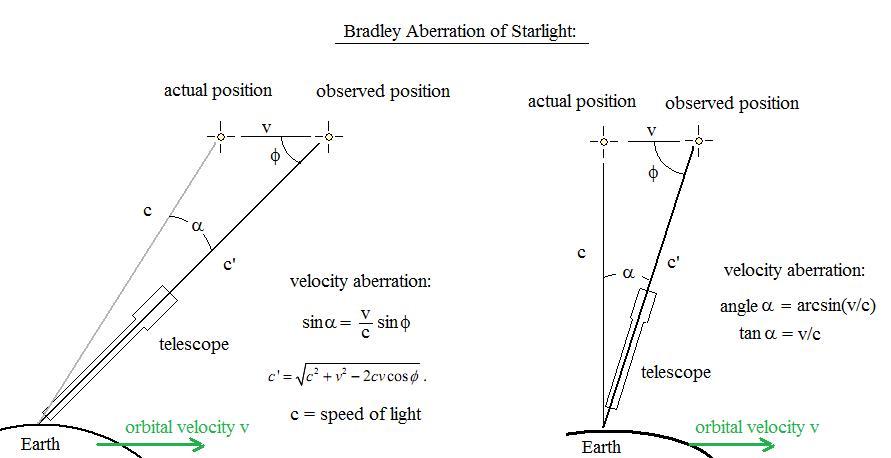

Наблюдения Джеймса Брэдли

В 1727-м году английский астроном Джеймс Брэдли открыл явление аберрации света. Суть данного явления состоит в том, что при движении Земли вокруг Солнца, а также во время собственного вращения Земли наблюдается смещение звезд в ночном небе. Так как наблюдатель землянин и сама Земля постоянно меняют свое направление движения относительно наблюдаемой звезды, свет, излучаемый звездой, проходит различное расстояние и падает под разным углом к наблюдателю с течением времени. Ограниченность скорости света приводит к тому, что звезды на небосводе описывают эллипс в течение года. Данный эксперимент позволил Джеймсу Брэдли оценить скорость света — 308 000 км/с.

Звездная аберрация, обнаруженная Брэдли

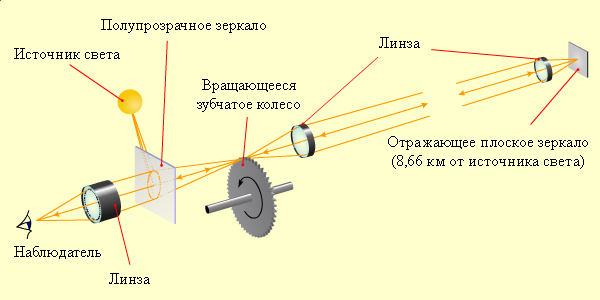

Опыт Луи Физо

В 1849-м году французским физиком Луи Физо был поставлен лабораторный опыт по измерению скорости света. Физик установил зеркало в Париже на расстоянии 8 633 метров от источника, однако согласно расчетам Рёмера свет пройдет данное расстояние за стотысячные доли секунды. Подобная точность часов тогда была недостижима. Тогда Физо использовал зубчатое колесо, которое вращалось на пути от источника к зеркалу и от зеркала к наблюдателю, зубцы которого периодически закрывали свет. В случае, когда световой луч от источника к зеркалу проходил между зубцами, а на обратном пути попадал в зубец – физик увеличивал скорость вращения колеса вдвое. С увеличением скорости вращения колеса свет практически перестал пропадать, пока скорость вращения не дошла до 12,67 оборотов в секунду. В этот момент свет снова исчез.

Подобное наблюдение означало, что свет постоянно «натыкался» на зубцы и не успевал «проскочить» между ними. Зная скорость вращения колеса, количество зубцов и удвоенное расстояние от источника к зеркалу, Физо высчитал скорость света, которая оказалась равной 315 000 км/сек.

Схема опыта Луи Физо

Спустя год другой французский физик Леон Фуко провел похожий эксперимент, в котором вместо зубчатого колеса использовал вращающееся зеркало. Полученное ним значение скорости света в воздухе равнялось 298 000 км/с.

Спустя столетие метод Физо был усовершенствован настолько, что аналогичный эксперимент, поставленный в 1950-м году Э. Бергштрандом дал значение скорости равное 299 793,1 км/с. Данное число всего на 1 км/с расходится с нынешним значением скорости света.

Дальнейшие измерения

С возникновением лазеров и повышением точности измерительных приборов удалось снизить погрешность измерения вплоть до 1 м/с. Так в 1972-м году американские ученые использовали лазер для своих опытов. Измерив частоту и длину волны лазерного луча, им удалось получить значение – 299 792 458 м/с. Примечательно, что дальнейшее увеличение точности измерения скорости света в вакууме было нереализуемо в не в силу технического несовершенства инструментов, а из-за погрешности самого эталона метра. По этой причине в 1983-м году XVII Генеральная конференция по мерам и весам определила метр как расстояние, которое преодолевает свет в вакууме за время, равное 1 / 299 792 458 секунды.

Расстояние от Земли до Луны равняется 1,25 световых секунды

Как измеряли скорость света?

Люди пытались узнать, насколько же быстр световой луч еще с древности. Но учитывая чересчур высокие скоростные характеристики исследуемого объекта, большинство ученых приходили к выводу, что свет распространяется мгновенно. Есть 3 самых известных опыта, которые отлично демонстрируют эволюцию подхода к изучению вопроса.

Опыт Галилея

В 1607 году великий Галилео Галилей усомнился, что скорость светового луча бесконечна и предложил простую идею для опровержения. Он с помощником встал на разные холмы, расстояние между которыми было заранее посчитано. Вначале один из них должен был открыть заслонку фонаря. Как только второй исследователь увидит свет, он тоже должен был посветить в обратную сторону.

Дальше предстояла задача школьного уровня. Удвоенное расстояние надо было поделить на время. Но визуальных задержек движения света ученый не заметил, поэтому признал затею провальной. Проблема измерения была не только в реально слишком большой стремительности изучаемого объекта, но и в физиологических ограничениях скорости реакции самих исследователей.

Опыт Рёмера и Брэдли

Почти 70 лет спустя проблему бесконечной скорости света частично решил датский астроном Олаф Рёмер. Он следил за Юпитером. Оказалось, что когда Земля улетает от планеты дальше, то затмения спутника Ио начинают запаздывать на 22 минуты. Это отклонение от расчетных значений астроном приписал скорости света в космосе, приблизительно получив значение 212000 км/с. Такая большая погрешность возникла потому, что ученый не смог учесть элипсовый изгиб траекторий движения планет.

В 1676 году Олаф Рёмер сообщил о своем открытии в Парижской академии, но не стал писать полноценного научного труда. Поэтому официально идею признали после открытия Джеймсом Брэдли аберрации – изменения направления излучения в зависимости от выбранной системы отсчета. Проще говоря, англичанин математически доказал, что небесные тела движутся не по кругу, а по элипсовидной траектории, вычислил ее и уточнил скорость света до 308000 км/с.

Однако нетрудно догадаться, что погрешности астрономических вычислений не позволяют максимально точно вычислить, насколько же быстр свет. Для этого надо было иметь более контролируемые лабораторные условия на Земле.

Опыт Физо

В 1849 году новую задачу смог решить французский ученый Арман Ипполит Луи Физо, усовершенствовав идею Галилео и исключив из нее человеческий фактор. В его опыте световой луч проходил через зубчатое колесо, постоянно прерываясь. Эти прерывания фиксировались на расстоянии 8,63 км. По его вычислениям получилось значение 313300 км/с.

Но основная суть этого опыта в том, что впервые ученые получили возможность полностью контролировать все этапы эксперимента. Осталось только подождать чуть более 100 лет, чтобы наука получила более точные методы измерения. Что и случилось в 1975 году, когда с помощью лазеров исследователи смогли достигнуть пределов точности в рамках метрической системы.

Возможна ли сверхсветовая скорость?

Физики предполагают несколько вариантов, как нечто может двигаться быстрее световой скорости. Но в них есть несколько оговорок: таким образом невозможно передать информацию, массу или энергию.

Для примера:

- Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. В нем предполагается, что если 2 квантовые частицы запутаны, то одна изменяется одновременно с другой. Но это происходит только в том случае, когда ее видит наблюдатель. То есть, если они расположены далеко друг от друга, это изменение может передаваться и определяться быстрее скорости света. Но так как наблюдатель не может предсказать, как изменится квантовая частица, то информация не передается так быстро.

- Эффект Хартмана. Он подразумевает, что скорость волны, проходящей через непрозрачный туннель увеличивается пропорционально толщине барьера, независимо от времени. Теоретически, виртуальные частицы таким образом могут преодолеть скоростной предел. Но с их помощью не получится передать энергию или информацию.

- Сфера Хаббла. Вселенная расширяется. Люди способны ее наблюдать только в тех пределах, в которых скорость расширения меньше, чем у света. Фактически за этой границей объекты движутся быстрее предела. Но и здесь стоит уточнить, что это не их собственная скорость, а скорее изменение самого пространства.

На данный момент не существует теории, которая смогла бы обеспечить возможность преодолеть скорость света на Земле или в космосе. Но исследования данного вопроса продолжаются.