1 Архитектура персонального компьютера

2 Компьютер – представляет собой программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипулирования символами.

3 Под архитектурой компьютера понимается его логическая организация, структура и ресурсы, которые могут быть выделены процессу обработки данных на определенный интервал времени.

4 Структура ПК: 1.Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Выполняет арифметические и логические операции. 2. Устройство управления (УУ). Организует процесс выполнения программы. 3. Запоминающие устройства: 1. ОЗУ – оперативно запоминающиеся устройства. 2. Внешняя память (ПЗУ, ЖМД, CD-, DVD-) 4. Устройства ввода 5. Устройства вывода

5 Устройство ПК 1. Корпус 2. Материнская плата 3. Центральный процессор 4. Оперативная память 5. Видеокарта и др. карты 6. Жесткий диск 7. Запоминающие устройства 8. Блок питания 9. Охлаждающие устройства (вентилятор) 10. Внешние устройства

6 Принцип Фон-Неймана 1. Принцип двоичного кодирования: вся информация кодируется двоичным кодом. 2. Принцип программного управления: программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности. 3. Принцип однородности памяти: программы и данные хранятся в одной и той же памяти. 4. Принцип адресности: память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в любой момент времени доступна любая ячейка.

7 Магистрально-модульный принцип построения компьютера

8 Магистральный принцип: Магистраль ШИНА ШИНА ШИНА данных адреса управления

9 Магистрально-модульный принцип позволяет: Для работы с внешними устройствами использовать те же команды процессора, что и для работы с памятью; Подключать к магистрали дополнительные устройства не внося дополнительных изменений; Меняя состав модулей, изменять мощность и назначение компьютера.

10 Модульный принцип: Позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости её модернизацию

11 Принцип открытой архитектуры — правила построения компьютера, в соответствии с которыми каждый новый блок должен быть совместим со старым и легко устанавливаться в том же месте в компьютере.

12 Чипсет — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. контроллер- концентратор памяти или Северный мост контроллер- концентратор ввода-вывода или Южный мост

14 Пропускная способность шины Такт — ? Разрядность — ? Быстродействие — ? Пропускная способность шины = ? Такт – промежуток времени между подачами электрических импульсов, синхронизирующих работу устройств компьютера Разрядность – количество битов данных, обрабатываемых за один такт. Быстродействие устройства зависит от тактовой частоты обработки данных (МГц) и разрядности Пропускная способность шины (бит/с)= разрядность шины (бит) х частота шины (Гц)

Информатика 10 класс (Урок№6 — Основополагающие принципы устройства компьютеров.)

15 Заполните таблицу Название Пропускная способность Назначение Системная шина Шина памяти Шина PCI Express Шина SATA Шина USB

16 Системная шина — подсистема, которая передаёт данные между функциональными блоками компьютера. Осуществляет передачу данных между северным мостом и процессором. Пропускная способность системной шины равна 12,5 Гбайт

17 Шина данных Передаются данные между различными устройствами Разрядность шины определяется разрядностью процессора – количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт

18 Шина адреса Устанавливается адрес ячейки оперативной памяти или устройства, с которым будет происходить обмен информацией.

19 Шина адреса Разрядность ША определяет объем памяти, т.е. количество однобайтовых ячеек. Количество ячеек определяется по формуле N = 2 i N = 2 i, i – разрядность шины (36 бит)

20 Шина управления Передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали Сигналы показывают вид информации (считывание или запись) и синхронизируют обмен информации

21 Шина памяти Частота шины памяти может составлять 1600 МГц Разрядность шины памяти = разрядности процессора = 64 бита => пропускная способность шины памяти = 64 бита х 1600 МГц = Мбит/с=100Гбит/c=12.5Гбайт/c=12800Мбайт/c

22 Шина PCI Express – ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств Применяется для подключения видеоплаты к Северному мосту Пропускная способность может достигать 32 Гбайт/с

23 Шина SATA – последовательная шина подключения накопителей Используется для подключения устройств внешней памяти к Южному мосту Скорость передачи данных может достигать 300 Мбайт/с

24 Шина USB – универсальная последовательная шина Используется для подключения периферийных устройств Пропускная способность до 60 Мбайт/с Обеспечивает одновременное подключение до 127 периферийных устройств

25 Проверьте Название Пропускная способность Назначение Системная шина 12,5 Гб/с Передача данных между северным мостом и процессором Шина памяти Мб/с Обмен данными между северным мостом и оперативной памятью Шина PCI Express32 Гб/с Ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств Шина SATA300 Мб/с Последовательная шина подключения накопителей Шина USB60 Мб/с Универсальная последовательная шина

26 Вопросы: Какие устройства обмениваются информацией через Северный мост? Какие устройства обмениваются информацией через Южный мост?

Центральный процессор (ЦП): определение, функции, классификация.

Центральный процессор – это высокоинтегрированная сверхбольшая интегральная схема сложной структуры в едином полупроводниковом кристалле. В англоязычной литературе ЦП называют CPU — central processor unit или main processor.

Центральный процессор – это основной рабочий компонент компьютера, который выполняет основные логические и арифметические операции, заданные программой, управляет вычислительным процессом и координирует работу всех устройств компьютера.

Осуществляет координацию потоков данных и их обработку. Аппаратура ЦП обеспечивает эффективную и гибкую защиту памяти, контролируемый доступ к ресурсам оперативной системы, изоляцию индивидуальных прикладных программ, малое время реакций на прерывания.

ЦП можно назвать сердцем ЭВМ. Архитектура ЭВМ определяется типом центрального процессора. Для размещения процессора на материнской плате используется специальное гнездо, называемое Socket или другое гнездо, похожее на разъем для плат расширения – Slot1 (рис.1).

Проблема теплообмена стала актуальной с повышением рабочей тактовой частоты процессоров и ужесточением технологических норм при производстве кристаллов. Снижение рабочей температуры процессора на 10 градусов ведет к удвоению времени его безотказной работы, при этом скорость движения электронов в полупроводниках также возрастает вдвое. Для охлаждения процессора используется малогабаритный вентилятор, установленный на радиаторе — CPU Cooler. Эта система снижает температуру процессора примерно на 40 градусов.

Современные процессоры выполняются в виде микропроцессоров (МП). Физически МП представляет собой интегральную схему – тонкую пластинку кристаллического кремния прямоугольной формы площадью всего несколько квадратных миллиметров, на которой размещены схемы, реализующие все функции процессора. Кристалл-пластинка обычно помещается в пластмассовый или керамический плоский корпус и соединяется золотыми проводками с металлическими штырьками, что бы его можно было присоединить к системной плате компьютера.

Микропроцессор выполняет следующие функции:

· Выборку команд программы из основной памяти;

· Выполнение арифметических, логических и других операций, закодированных в командах;

· Управление пересылкой информации между регистрами (регистр-быстродействующая ячейка памяти) и основной памятью, между устройствами ввода/вывода;

· Отработку сигналов от устройств ввода/вывода, в том числе реализацию прерываний с этих устройств;

· Управление и координацию работы основных узлов МП.

Большинство современных процессоров для ПК основаны на той или иной версии циклического процесса последовательной обработки информации, изобретенного Джоном Фон Нейманом.

Этапы цикла выполнения:

1. процессор выставляет число, хранящееся в регистре счетчика команд, на шину адреса, и отдает памяти команду чтения;

2. выставленное число является для памяти адресом;

3. память, получив адрес и команду чтения, выставляет содержимое, хранящееся по этому адресу, на шину данных и сообщает о готовности;

4. процессор получает число с шины данных, интерпретирует его как команду (машинную инструкцию) из своей системы команд и исполняет ее;

5. если последняя команда не является командой перехода, процессор увеличивает на 1-цу число, хранящееся в счетчике команд. В результате там образуется адрес следующей команды;

6. снова выполняется п.1.

Микропроцессоры можно классифицировать (рис.2) по:

· принципу реализации (RISC, CISC, VLIW, MISC);

· внутренней структуре (гарвардская, фон-Неймана);

· системе команд (аккумуляторные, с регистрами общего назначения).

Рис.2. Классификация микропроцессоров.

Структура ЦП

Каждый ЦП имеет:

1) определённое число элементов памяти — регистров (разрядность внутренних регистров — 1 — 4 машинных слова — 8- 64 бита);

2) арифметико — логическое устройство (АЛУ);

3) устройство управления (УУ).

МПП (микро-процессорная память, кэш) служит для кратковременного хранения, записи и выдачи информации, непосредственно используемой в вычислениях в ближайшие такты работы машины.

МПП строится на регистрах и используется для обеспечения высокого быстродействия. Регистры (или ЗУ) используются для временного хранения исполняемой команды, адресов памяти, обрабатываемых данных и другой внутренней информации ЦП. Над содержимым некоторых регистров специальные электронные схемы могут выполнять некоторые манипуляции. Например, «вырезать» отдельные части команды для последующего их использования или выполнять определенные арифметические операции над числами. Основным элементом регистра является электронная схема, называемая триггером, которая способна хранить одну двоичную цифру (разряд двоичного кода). Регистр представляет собой совокупность триггеров, связанных друг с другом определённым образом общей системой управления.

Существует несколько типов регистров, отличающихся видом выполняемых операций. Некоторые важные регистры имеют свои названия, например:

— сумматор — регистр АЛУ, участвующий в выполнении каждой операции;

— счетчик команд — регистр УУ, содержимое которого соответствует адресу очередной выполняемой команды; служит для автоматической выборки программы из последовательных ячеек памяти;

— регистр команд — регистр УУ для хранения кода команды на период времени, необходимый для ее выполнения. Часть его разрядов используется для хранения кода операции, остальные — для хранения кодов адресов операндов.

Команда — это описание элементарной операции, которую должен выполнить компьютер. В общем случае, команда содержит следующую информацию: код выполняемой операции; указания по определению операндов (или их адресов);

указания по размещению получаемого результата.

Адрес (указатель на ячейку памяти) символ или группа символов (код), которые идентифицируют регистр, отдельные части памяти и другие источники данных. Каждый адрес уникален, процессор использует его для поиска инструкций программы и данных, хранящихся в этой области памяти.

Помимо регистров в процессорах (начиная с 80486) имеется и сверхбыстрая память небольшого объёма – кэш (сache) — запоминающее устройство с малым временем доступа. Кэш — буфер между ЦП и оперативной памятью (буфер обмена между медленным устройством хранения данных и более быстрым) — процессорная память. Принцип его действия основан на том, что простой более быстрого устройства сильно влияет на суммарную производительность, а также — что с наибольшей вероятностью запрашиваются данные, сохраненные сравнительно недавно. Поэтому между устройствами помещают небольшой (по сравнению со всеми хранимыми данными) буфер относительно быстрой памяти (обычно статической памяти SRAM, Static Random Access Memory, которая использует статический триггер, выполненный на транзисторных ключах). Это позволяет снизить потери быстрого устройства как на записи (запись производится в быстрый буфер, а последующая перезапись в медленное устройство производится уже без участия быстрого), так и на чтении (недавно записанные данные доступны для чтения из «быстрого» буфера

Применение статической памяти, как правило, ограничено относительно небольшой по объему кэш-памятью первого (Level 1 — L1), второго (L2) или третьего (L3) уровней (если она не интегрирована на один кристалл с процессором). Так, объем L2 (L3) обычно не превышает 1-2 Мб (чаще всего он составляет 256-512 Кб). Объем еще более быстрого L1 (как правило, интегрируемого на кристалле с процессором) — вообще до 64 Кб.

Арифметико — логическое устройство производит арифметическую и логическую обработку данных.

Устройство управления формирует и подает во все блоки машины в нужные моменты времени определенные сигналы управления (управляющие импульсы), обусловленные спецификой выполняемой операции и результатами предыдущих операций; формирует адреса ячеек памяти, используемых выполняемой операцией, и передает эти адреса в соответствующие блоки ЭВМ; опорную последовательность импульсов устройство управления получает от генератора тактовых импульсов.

Генератор тактовых импульсов вырабатывает последовательность электрических импульсов; частота генерируемых импульсов определяет тактовую частоту машины. Каждый импульс переключает шаг обработки, необходимый для завершения машинной команды (на одну команду может потребоваться несколько шагов). Промежуток времени между соседними импульсами определяет время одного такта работы машины или просто такт работы машины.

Такт — время для передачи некоторого значения от одного регистра к другому внутри ЦП.

Параметры ЦП

1) тип архитектуры или серия;

2) система поддерживаемых команд;

3) тактовая частота;

4) разрядность шины адреса и шины данных.

Тип архитектуры, как правило, определяется фирмой производителем оборудования (Intel, AMD – 95% рынка платформы х86 IBM PC, VIA). С типом архитектуры тесно связан набор поддерживаемых команд или инструкций, и их расширений. Эти два параметра, в основном, определяют качественный уровень возможностей персонального компьютера и в большой степени уровень его производительности.

Тактовая частота обработки информации. Тактом называют интервал времени менаду началом подачи двух последовательных импульсов электрического тока, синхронизирующих работу, различных устройств компьютера. Специальные импульсы для отсчета времени для всех электронных устройств вырабатывает тактовый генератор частоты, расположенный на СИСТЕМНОЙ плате Его главный элемент представляет собой кристалл кварца, обладающий стабильностью резонансной частоты. Тактовая частота определяется как количество тактов в секунду и измеряется в мегагерцах (1МГц = 1 млн тактов/с). Тактовая частота влияет на скорость работы, быстродействие МП. Переход к микропроцессору с большей тактовой частотой означает повышение скорое обработки информации. Говоря о быстродействии процессора имеют в виду количество операций, выполняемых им в секунду

Один из способов повышения быстродействия МП — использование кэш-памяти. Это позволяет избежать циклов ожидания в работе МП, пока информация из соответствующих схем памяти установится на системной шине данных компьютера. Таким образом, кэш-память функционально предназначена для согласования скорости-работы сравнительно медленных устройств с относительно быстрым МП. Благодаря преимуществам в архитектуре процессоры с меньшей тактовой частотой могут иметь большее быстродействие.

Частота генератора тактовых импульсов (тактовая частота – CPU-clock) является одной из основных характеристик персонального компьютера и во многом определяет скорость его работы, ибо каждая операция в машине выполняется за определенное количество тактов. Единица измерения – МГц (миллион тактов в секунду) или ГГц (миллиард тактов в секунду).

Разрядность — максимальная длина слова, которое может храниться в регистре. (1 разряд = бит — единица объёма памяти).

Шина — физический канал передачи электрических сигналов в ПК и связи между устройствами.

Шина адреса (адресная) ША — часть шины ЦП, выделенная для передачи адреса памяти или устройства.

Шина данных ШД — группа сигнальных линий (проводников), предназначенная для параллельной передачи данных между элементами ПК. Разрядность шины определяет пропускную способность ЦП.

Разрядность ШД ≤ ША.

Ёмкость регистров зависит от разрядности шины данных и определяет количество информации, которое может быть обработано одновременно.

Адресное пространство памяти — определяется разрядностью адресных регистров и адресной шины ЦП.

Быстродействие ЦП – определяется тактовой частотой внутреннего генератора ЦП, набором команд, гибкостью, системой прерываний. Чем выше частота, тем выше быстродействие.

Производительность процессора = Количество исполняемых за такт инструкций х Тактовая частота

2. В виде чего выполняются современные процессоры?

3. Какие функции выполняет центральный процессор?

4. Что входит в структуру центрального процессора?

5. Какие параметры центрального процессора вы знаете?

Такт как единица измерения

С коллегами обсуждаем до смешного простой вопрос: чем является такт работы процессора? Википедия уточняет:

В самом первом приближении тактовая частота характеризует производительность подсистемы (процессора, памяти и пр.), то есть количество выполняемых операций в секунду.

- изменение значения бита (одного)

- ассемблерная операция (над рядом битов)

Отслеживать

81.2k 9 9 золотых знаков 78 78 серебряных знаков 135 135 бронзовых знаков

задан 7 авг 2013 в 13:55

3,209 1 1 золотой знак 17 17 серебряных знаков 34 34 бронзовых знака

IMHO более правильно обратить внимание на другую цитату Такт процессора или такт ядра процессора — промежуток между двумя импульсами тактового генератора, который синхронизирует выполнение всех операций процессора. из той же Википедии. — Тут можно добавить, что в разных устройствах процессора могут использоваться разные тактовые частоты (обычно кратные). Напрямую связывать один такт процессора ни с изменением одного бита, ни с одной ассемблерной операцией в большинстве современных процессоров не следует.

7 авг 2013 в 15:24

7 авг 2013 в 17:41

Тем более, современные «суперскалярные» архитектуры означают, что за «один такт» происходит кусочек отработки целой цепочки команд, некоторые из которых могут и никогда не быть выполнены на самом деле. В общем, такт — эфемерное понятие.

7 авг 2013 в 18:23

9 авг 2013 в 9:05

9 авг 2013 в 9:08

4 ответа 4

Сортировка: Сброс на вариант по умолчанию

Такт работы — это такт работы, т.е. промежуток времени между двумя соседними «пиками» некоего задающего тактового сигнала. Увы, без него не обойтись, т.к. схемы у нас цифровые и нам нужно фиксировать состояние сигналов. Физически к изменению битов и выполнению команд такт относится опосредованно. Во-первых, разные блоки процессора работают на разной частоте. Но если рассматривать простейший случай, то одна команда выполняется минимум за один такт работы исполнительного у-ва. Всякие команды типа умножения или деления могут выполняться за сотни тактов. Во-вторых, общение с внешним миром у процессора происходит через шины, например, шину данных. У этой шины есть разрядность, например, 64 бит. Опять же в простейшем случае мы можем по этой шине передать за единицу времени кол-во информации равное произведению частоты на битность. Т.е. за такт можно сделать одну передачу, при этом все 64 бита передаются одновременно

Еще раз поясню, что «кол-во тактов» — это по сути единица измерения времени. Связь со временем через частоту:

Устройства компьютера и их свойства (Босова, 8 кл.)

Центральным устройством компьютера является процессор. Он организует прием данных, считывание из памяти очередной команды, ее анализ и выполнение, а также отправку результатов работы на требуемое устройство. Основными характеристиками процессора является его тактовая частота и разрядность.

Тактовая частота процессора равна количеству тактов обработки данных, которые процессор производит за 1 секунду. Такт – это промежуток времени между подачами двух последовательных электрических импульсов. На выполнение процессором некоторой операции выделяется определенное количество тактов. Тактовая частота определяется в мегагерцах (МГц) – миллионах тактов в секунду.

Разрядность процессора – это максимальная длина двоичного кода, который может обрабатываться или передаваться одновременно.

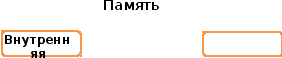

Память

Внешняя

В состав внутренней памяти входят оперативная память, кэш-память и специальная память.

Оперативная память (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным доступом) — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами. Оперативная память используется только для временного хранения данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает. Доступ к элементам оперативной памяти прямой — это означает, что каждый байт памяти имеет свой индивидуальный адрес.

Кэш (англ. cache), или сверхоперативная память — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.

Кэш-памятью управляет специальное устройство — контроллер, который, анализируя выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды вероятнее всего понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их в кэш-память. При этом возможны как «попадания», так и «промахи». В случае попадания, то есть, если в кэш подкачаны нужные данные, извлечение их из памяти происходит без задержки. Если же требуемая информация в кэше отсутствует, то процессор считывает её непосредственно из оперативной памяти. Соотношение числа попаданий и промахов определяет эффективность кэширования.

К устройствам специальной памяти относятся постоянная память (ROM), перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory), память CMOS RAM, питаемая от батарейки, видеопамять и некоторые другие виды памяти.

Постоянная память (ПЗУ, англ. ROM, Read Only Memory — память только для чтения) — энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом «зашивается» в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно только читать.

Перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory) — энергонезависимая память, допускающая многократную перезапись своего содержимого с диска.

Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.

Важнейшая микросхема постоянной или Flash-памяти — модуль BIOS. Роль BIOS двоякая: с одной стороны это неотъемлемый элемент аппаратуры, а с другой строны — важный модуль любой операционной системы.

BIOS (Basic Input/Output System — базовая система ввода-вывода) — совокупность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операционной системы в оперативную память.

Разновидность постоянного ЗУ — CMOS RAM.

CMOS RAM — это память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы.

Интегральные схемы BIOS и CMOS

Содержимое CMOS изменяется специальной программой Setup, находящейся в BIOS (англ. Set-up — устанавливать, читается «сетап»).

Для хранения графической информации используется видеопамять.

Видеопамять (VRAM) — разновидность оперативного ЗУ, в котором хранятся закодированные изображения. Это ЗУ организовано так, что его содержимое доступно сразу двум устройствам — процессору и дисплею. Поэтому изображение на экране меняется одновременно с обновлением видеоданных в памяти.

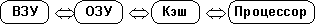

Внешняя память (ВЗУ) предназначена для длительного хранения программ и данных, и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер. В отличие от оперативной памяти, внешняя память не имеет прямой связи с процессором. Информация от ВЗУ к процессору и наоборот циркулирует примерно по следующей цепочке:

В состав внешней памяти компьютера входят:

- накопители на жёстких магнитных дисках;

- накопители на гибких магнитных дисках;

- накопители на компакт-дисках;

- накопители на магнито – оптических компакт-дисках;

- накопители на магнитной ленте (стримеры) и др.

- Все устройства, сходящие в состав ПК, можно разделить на 2 группы: устройства, образующие системный блок; внешние устройства.

- Материнская плата;

- Центральный процессор (CPU);

- Оперативная память (RAM);

- Жесткий диск (HDD);

- Дисковод и накопитель;

- Карты расширений (видеокарта, звуковая карта, сетевая карта);

- Блок питания;

- Порты компьютера.

- Клавиатура;

- Мышь;

- Сканер;

- Микрофон.

- Монитор;

- Принтер;

- Акустические колонки;

- Наушники.

- Программы, обслуживающие диски;

- Архиваторы;

- Антивирусные программы;

- Коммуникационные программы

- Текстовые редакторы;

- Электронные таблицы;

- Графические редакторы;

- Мультимедийные проигрыватели;

- Редакторы презентаций;

- Системы управления базами данных

- Издательские системы;

- Бухгалтерские программы;

- Системы автоматизированного проектирования;

- Программы компьютерного моделирования;

- Математические пакеты;

- Геоинформационные системы;

- Медицинские экспертные системы;

- Образовательные программы.

Пропускная способность шины

Современные ЭВМ весьма разнообразны как по своему устройству, так и по исполняемым функциям.

Если рассматривать ЭВМ по их функциональности, можно условно классифицировать их:

1. «Бытовые» ЭВМ (ПК);

2. «Учебные» ЭВМ (упрощенной архитектуры);

3. «Профессиональные» ЭВМ (рабочие станции на производстве, в офисе и др.);

4. ЭВМ-серверы (управление рабочими станциями, объединенными в сети, хранение больших массивов информации и т.д.) и др.

В зависимости от выполняемых функций и, благодаря открытой архитектуре устройство ЭВМ весьма разнообразно. В результате научно-технического развития архитектура ЭВМ постоянно усовершенствуется (эволюционирует).

Открытая архитектура современных ПК:

| Интерфейсная система |

Архитектура ЭВМ – это наиболее общие принципы построения, реализующие программное управление взаимодействием её основных узлов. Архитектура ЭВМ – это, прежде всего блоки и устройства, а также структура связей между ними.

Блоки и устройства, составляющие архитектуру ПК, кроме того разделяют на две группы:

· внутренние устройства;

· внешние (периферийные) устройства.

2.

Внутренние устройства, вероятно, получили такое обобщающее название, так как объединены в одном корпусе, называемом системным блокомПК.

Внешний вид и размеры корпусов системных блоков разнообразны. Однако обязательным для всех корпусов элементом являются разъёмы для подключения внешних устройств и интерфейс управления.

При огромном разнообразии вариантов, составляемых из устройств, систем, помещенных в корпус системного блока, обязательно наличие минимальной их комплектации.

К «обязательным» относятся:

· Блок питания. В среднем мощность их составляет 100 – 400 Вт. Чем больше устройств в системе, тем большую мощность должен иметь блок питания. (Средняя мощность 200 – 300 Вт).

· Системная (материнская) плата. Это многофункциональное устройство является центральным для ЭВМ с открытой архитектурой. По физическому строению она представляет собой очень сложно организованную многослойную печатную плату.

С точки зрения функциональности системная плата выполняет комплекс функций по интеграции устройств и обеспечению их взаимодействия.

По мере того, как элементы конфигурации архитектуры ЭВМ стандартизируется, реализуется тенденция включения их в состав материнской платы.

Первая материнская плата была разработана фирмой IBM в августе 1981 года (PC-1). С самого начала материнская плата задумывалась как компонент, обеспечивающий механическое соединение и электрическую связь между всеми прочими аппаратными средствами. Кроме этих функций, она также осуществляет подачу электроэнергии (питание) на компоненты компьютера.

Архитектура современной системной платы (обобщенная).

Современная МП содержит большое количество контроллеров (специализированных микропроцессоров) обеспечивающих взаимодействие всех устройств. Они реализованы в двух наборах микросхем, исторически получивших название «северный мост» и «южный мост» или чипсетов.

· Контроллер-концентратор памяти, или «северный мост» (англ. North Bridge) обеспечивает работу процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы;

· Контроллер-концентратор ввода-вывода, или «Южный мост» (англ. South Bridge) обеспечивает работу с внешними устройствами.

Пропускная способность шины.

Быстродействие процессора, оперативной памяти и периферийных устройств существенно различаются.

Быстродействие устройства зависит от:

· тактовой частоты обработки данных (обычно измеряется в мегагерцах – МГц);

· и разрядности, т.е. количества битов данных, обрабатываемых за один такт (промежуток времени между подачей электрических импульсов, синхронизирующих работу устройств ПК).

Соответственно скорость передачи данных – пропускная способность соединяющих эти устройства шин также должна различаться. Пропускная способность шины равна разрядности шины (биты) умноженной на частоту шины (Гц – герцы. 1Гц = 1 такт в секунду).

Системная шина (FSB от англ. Front Side Bus) осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и микропроцессором. В современных ПК системная шина имеет разрядность 64 бита и частоту 400 МГц – 1600 МГц.

Пропускная способность может достигать 12,5 Гбайт/с.

Шина памяти осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и оперативной памятью ПК. Имеет те же показатели, что и системная шина.

Шина PCI Express (Peripherial Component Interconnect Bus Express – ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств) осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и видеоплатой (видеокартой). Пропускная способность этой шины может достигать 32 Гбайт/с.

Шина SATA (англ. Serial Advanced Technology Attachment – последовательная шина подключения накопителей) осуществляет передачу данных между «Южным мостом» и устройством внешней памяти (жесткие диски, CD и DVD дисководы, дискеты). Пропускная способность может достигать 300 Мбайт/с.

Шина USB (англ. Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) осуществляет передачу данных между «Южным мостом» и разнообразными внешними устройствами (сканерами, цифровыми камерами и др.). Пропускная способность до 60 Мбайт/с. Обеспечивает подключение к ПК одновременно до 127 периферийных устройств.

Другие важные функции системной платы – обеспечение механического соединения и электрической связи между всеми прочими аппаратными средствами, а также подачи на них питания.

Существует большое разнообразие конструктивных решений системных плат.

Одной из характеристик системной платы является форм-фактор (AT/ATX). Она определяет размеры системной платы и расположений на ней компонентов аппаратных средств.

Упрощенная схема размещения компонентов СП.

Центральным блоком ПК считается расположенный в специальном разъёме системной платы электронный блок получивший название процессорили микропроцессор.

Первоначально микропроцессор объединил на одном кристалле кремния СБИС арифметико-логического устройства (АЛУ) и устройства управления (УУ).

Выполняемые микропроцессором команды предусматривают обычно арифметические действия, логические операции, передачу управления и перемещение данных между регистрами, оперативной памятью и портами ввода-вывода. С внешними устройствами микропроцессор сообщается благодаря своим шинам адреса, данных и управления, выведенным на специальные контакты корпуса микросхемы.

Устройство управления вырабатывает управляющие сигналы, поступающие по шинам инструкций во все блоки ЭВМ.

Упрощенная схема УУ

Регистр команд – запоминающий регистр, в котором хранится код команды: код выполняемой операции и адреса операндов, участвующих в операции.

Постоянное запоминающее устройство микропрограмм – хранит в своих ячейках управляющие сигналы (импульсы), необходимые для выполнения в блоках ПК операций обработки информации. Дешифратор операций, считывая код операции из регистратора команд, выбирает в ПЗУ микропрограмм необходимую последовательность управляющих сигналов – код команды.

Узел формирования адреса – устройство, вычисляющее полный адрес ячейки памяти (регистра) по реквизитам, поступающим из регистра команд.

Кодовые шины данных, адреса и инструкций – части внутренней шины микропроцессора, осуществляющие передачу сигналов между процессором и другими устройствами ПК.

В общем случае УУ формирует управляющие сигналы для выполнения следующих основных процедур:

· выборки из регистра — счетчика адреса ячейки ОЗУ, где хранится очередная команда программы;

· выборки из ячеек ОЗУ, когда очередной команды и приёма считанной команды в регистр команд;

· расшифровки кода операции и признаков выбранной команды;

· считывания из соответствующих расшифрованному коду операций ячеек ПЗУ микропрограмм управляющих сигналов (импульсов), определяющих во всех блоках ЭВМ процедуры выполнения заданной операции, и пересылки управляющих сигналов в эти блоки;

· считывания из регистра команд и регистром МПП (микропроцессорной памяти) отдельных составляющих адресов операндов;

· выборки операндов и выполнения заданной операции их обработки;

· записи результатов в памяти;

· формирование адреса следующей команды программы.

Арифметико-логическое устройство предназначено для выполнения арифметических и логических операций преобразования информации.

Пропускная способность шины

Современные ЭВМ весьма разнообразны как по своему устройству, так и по исполняемым функциям.

Если рассматривать ЭВМ по их функциональности, можно условно классифицировать их:

1. «Бытовые» ЭВМ (ПК);

2. «Учебные» ЭВМ (упрощенной архитектуры);

3. «Профессиональные» ЭВМ (рабочие станции на производстве, в офисе и др.);

4. ЭВМ-серверы (управление рабочими станциями, объединенными в сети, хранение больших массивов информации и т.д.) и др.

В зависимости от выполняемых функций и, благодаря открытой архитектуре устройство ЭВМ весьма разнообразно. В результате научно-технического развития архитектура ЭВМ постоянно усовершенствуется (эволюционирует).

Открытая архитектура современных ПК:

| Интерфейсная система |

Архитектура ЭВМ – это наиболее общие принципы построения, реализующие программное управление взаимодействием её основных узлов. Архитектура ЭВМ – это, прежде всего блоки и устройства, а также структура связей между ними.

Блоки и устройства, составляющие архитектуру ПК, кроме того разделяют на две группы:

· внутренние устройства;

· внешние (периферийные) устройства.

2.

Внутренние устройства, вероятно, получили такое обобщающее название, так как объединены в одном корпусе, называемом системным блокомПК.

Внешний вид и размеры корпусов системных блоков разнообразны. Однако обязательным для всех корпусов элементом являются разъёмы для подключения внешних устройств и интерфейс управления.

При огромном разнообразии вариантов, составляемых из устройств, систем, помещенных в корпус системного блока, обязательно наличие минимальной их комплектации.

К «обязательным» относятся:

· Блок питания. В среднем мощность их составляет 100 – 400 Вт. Чем больше устройств в системе, тем большую мощность должен иметь блок питания. (Средняя мощность 200 – 300 Вт).

· Системная (материнская) плата. Это многофункциональное устройство является центральным для ЭВМ с открытой архитектурой. По физическому строению она представляет собой очень сложно организованную многослойную печатную плату.

С точки зрения функциональности системная плата выполняет комплекс функций по интеграции устройств и обеспечению их взаимодействия.

По мере того, как элементы конфигурации архитектуры ЭВМ стандартизируется, реализуется тенденция включения их в состав материнской платы.

Первая материнская плата была разработана фирмой IBM в августе 1981 года (PC-1). С самого начала материнская плата задумывалась как компонент, обеспечивающий механическое соединение и электрическую связь между всеми прочими аппаратными средствами. Кроме этих функций, она также осуществляет подачу электроэнергии (питание) на компоненты компьютера.

Архитектура современной системной платы (обобщенная).

Современная МП содержит большое количество контроллеров (специализированных микропроцессоров) обеспечивающих взаимодействие всех устройств. Они реализованы в двух наборах микросхем, исторически получивших название «северный мост» и «южный мост» или чипсетов.

· Контроллер-концентратор памяти, или «северный мост» (англ. North Bridge) обеспечивает работу процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы;

· Контроллер-концентратор ввода-вывода, или «Южный мост» (англ. South Bridge) обеспечивает работу с внешними устройствами.

Пропускная способность шины.

Быстродействие процессора, оперативной памяти и периферийных устройств существенно различаются.

Быстродействие устройства зависит от:

· тактовой частоты обработки данных (обычно измеряется в мегагерцах – МГц);

· и разрядности, т.е. количества битов данных, обрабатываемых за один такт (промежуток времени между подачей электрических импульсов, синхронизирующих работу устройств ПК).

Соответственно скорость передачи данных – пропускная способность соединяющих эти устройства шин также должна различаться. Пропускная способность шины равна разрядности шины (биты) умноженной на частоту шины (Гц – герцы. 1Гц = 1 такт в секунду).

Системная шина (FSB от англ. Front Side Bus) осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и микропроцессором. В современных ПК системная шина имеет разрядность 64 бита и частоту 400 МГц – 1600 МГц.

Пропускная способность может достигать 12,5 Гбайт/с.

Шина памяти осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и оперативной памятью ПК. Имеет те же показатели, что и системная шина.

Шина PCI Express (Peripherial Component Interconnect Bus Express – ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств) осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и видеоплатой (видеокартой). Пропускная способность этой шины может достигать 32 Гбайт/с.

Шина SATA (англ. Serial Advanced Technology Attachment – последовательная шина подключения накопителей) осуществляет передачу данных между «Южным мостом» и устройством внешней памяти (жесткие диски, CD и DVD дисководы, дискеты). Пропускная способность может достигать 300 Мбайт/с.

Шина USB (англ. Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) осуществляет передачу данных между «Южным мостом» и разнообразными внешними устройствами (сканерами, цифровыми камерами и др.). Пропускная способность до 60 Мбайт/с. Обеспечивает подключение к ПК одновременно до 127 периферийных устройств.

Другие важные функции системной платы – обеспечение механического соединения и электрической связи между всеми прочими аппаратными средствами, а также подачи на них питания.

Существует большое разнообразие конструктивных решений системных плат.

Одной из характеристик системной платы является форм-фактор (AT/ATX). Она определяет размеры системной платы и расположений на ней компонентов аппаратных средств.

Упрощенная схема размещения компонентов СП.

Центральным блоком ПК считается расположенный в специальном разъёме системной платы электронный блок получивший название процессорили микропроцессор.

Первоначально микропроцессор объединил на одном кристалле кремния СБИС арифметико-логического устройства (АЛУ) и устройства управления (УУ).

Выполняемые микропроцессором команды предусматривают обычно арифметические действия, логические операции, передачу управления и перемещение данных между регистрами, оперативной памятью и портами ввода-вывода. С внешними устройствами микропроцессор сообщается благодаря своим шинам адреса, данных и управления, выведенным на специальные контакты корпуса микросхемы.

Устройство управления вырабатывает управляющие сигналы, поступающие по шинам инструкций во все блоки ЭВМ.

Упрощенная схема УУ

Регистр команд – запоминающий регистр, в котором хранится код команды: код выполняемой операции и адреса операндов, участвующих в операции.

Постоянное запоминающее устройство микропрограмм – хранит в своих ячейках управляющие сигналы (импульсы), необходимые для выполнения в блоках ПК операций обработки информации. Дешифратор операций, считывая код операции из регистратора команд, выбирает в ПЗУ микропрограмм необходимую последовательность управляющих сигналов – код команды.

Узел формирования адреса – устройство, вычисляющее полный адрес ячейки памяти (регистра) по реквизитам, поступающим из регистра команд.

Кодовые шины данных, адреса и инструкций – части внутренней шины микропроцессора, осуществляющие передачу сигналов между процессором и другими устройствами ПК.

В общем случае УУ формирует управляющие сигналы для выполнения следующих основных процедур:

· выборки из регистра — счетчика адреса ячейки ОЗУ, где хранится очередная команда программы;

· выборки из ячеек ОЗУ, когда очередной команды и приёма считанной команды в регистр команд;

· расшифровки кода операции и признаков выбранной команды;

· считывания из соответствующих расшифрованному коду операций ячеек ПЗУ микропрограмм управляющих сигналов (импульсов), определяющих во всех блоках ЭВМ процедуры выполнения заданной операции, и пересылки управляющих сигналов в эти блоки;

· считывания из регистра команд и регистром МПП (микропроцессорной памяти) отдельных составляющих адресов операндов;

· выборки операндов и выполнения заданной операции их обработки;

· записи результатов в памяти;

· формирование адреса следующей команды программы.

Арифметико-логическое устройство предназначено для выполнения арифметических и логических операций преобразования информации.