Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. Электрод, подключенный к положительному полюсу прибора, называют анодом, к отрицательному – катодом. Если к прибору приложено прямое напряжение, то он находится в открытом состоянии, при котором сопротивление мало, а ток протекает беспрепятственно. Если прикладывается обратное напряжение, прибор, благодаря высокому сопротивлению, является закрытым. Обратный ток присутствует, но он настолько мал, что условно принимается равным нулю.

Диоды делятся на большие группы – неполупроводниковые и полупроводниковые.

Неполупроводниковые

Одной из наиболее давних разновидностей являются ламповые (электровакуумные) диоды. Они представляют собой радиолампы с двумя электродами, один из которых нагревается нитью накала. В открытом состоянии с поверхности нагреваемого катода заряды движутся к аноду. При противоположном направлении поля прибор переходит в закрытую позицию и ток практически не пропускает.

Еще одни вид неполупроводниковых приборов – газонаполненные, из которых сегодня используются только модели с дуговым разрядом. Газотроны (приборы с термокатодами) наполняются инертными газами, ртутными парами или парами других металлов. Специальные оксидные аноды, используемые в газонаполненных диодах, способны выдерживать высокие нагрузки по току.

Полупроводниковые

В основе полупроводниковых приборов лежит принцип p-n перехода. Существует два типа полупроводников – p-типа и n-типа. Для полупроводников p-типа характерен избыток положительных зарядов, n-типа – избыток отрицательных зарядов (электронов). Если полупроводники этих двух типов находятся рядом, то возле разделяющей их границы располагаются две узкие заряженные области, которые называются p-n переходом. Такой прибор с двумя типами полупроводников с разной примесной проводимостью (или полупроводника и металла) и p-n-переходом называется полупроводниковым диодом. Именно полупроводниковые диодные устройства наиболее востребованы в современных аппаратах различного назначения. Для разных областей применения разработано множество модификаций таких приборов.

Виды диодов по размеру перехода

По размерам и характеру p-n перехода различают три вида приборов – плоскостные, точечные и микросплавные.

Плоскостные детали представляют одну полупроводниковую пластину, в которой имеются две области с различной примесной проводимостью. Наиболее популярны изделия из германия и кремния. Преимущества таких моделей – возможность эксплуатации при значительных прямых токах, в условиях высокой влажности. Из-за высокой барьерной емкости они могут работать только с низкими частотами. Их главные области применения – выпрямители переменного тока, устанавливаемые в блоках питания. Эти модели называются выпрямительными.

Полупроводниковый диод

Точечные диоды имеют крайне малую площадь p-n перехода и приспособлены для работы с малыми токами. Называются высокочастотными, поскольку используются в основном для преобразования модулированных колебаний значительной частоты.

Микросплавные модели получают путем сплавления монокристаллов полупроводников p-типа и n-типа. По принципу действия такие приборы – плоскостные, но по характеристикам они аналогичны точечным.

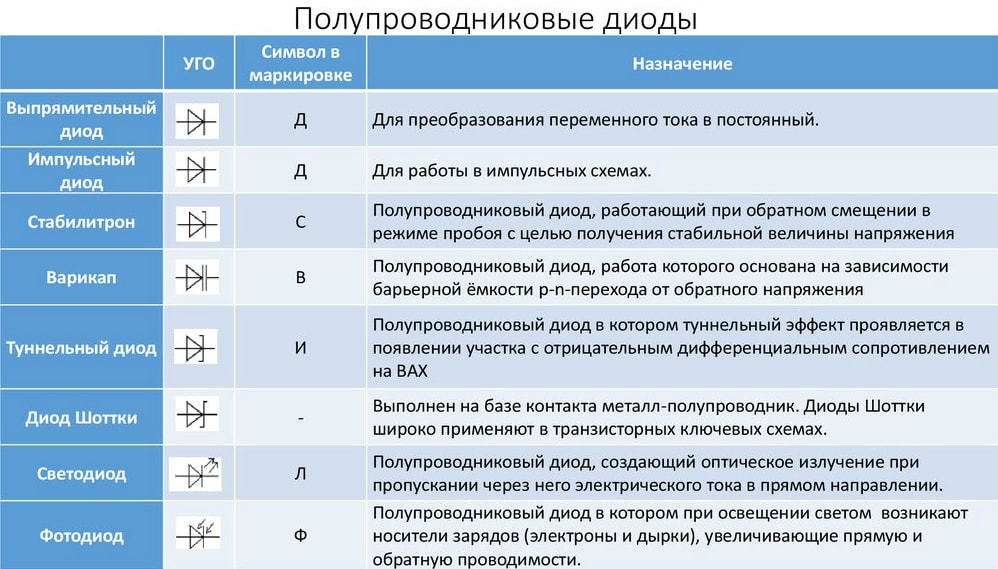

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковым диодом называется электропреобразовательный полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом, имеющим два вывода.

Структура полупроводникового диода с электронно-дырочным переходом и его условное графическое обозначение приведены на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Схема структуры полупроводникового диода (а)

и его графическое обозначение (б)

Буквами p и n обозначены слои полупроводника с проводимостями соответственно p-типа и n-типа. В контактирующих слоях полупроводника (область p-n-перехода на рис. 2.2) имеет место диффузия дырок из слоя p в слой n, причиной которой является то, что их концентрация в слое p значительно больше их концентрации в слое n. В итоге в приграничных областях слоя p и слоя n возникает так называемый обедненный слой, в котором мала концентрация подвижных носителей заряда (электронов и дырок). Обедненный слой имеет большое удельное сопротивление. Ионы примесей обедненного слоя не компенсированы дырками или электронами. В совокупности ионы образуют некомпенсированные объемные заряды, создающие электрическое поле с напряженностью Е. Это поле препятствует переходу дырок из слоя p в слой n и переходу электронов из слоя n в слой p. Оно создает так называемый дрейфовый поток подвижных носителей заряда, перемещающий дырки из слоя n в слой p и электроны из слоя p в слой n. Таким образом, в зависимости от полярности проходящего через диод тока, проводимость диода существенно изменяется, приводя к изменению величину проходящего тока.

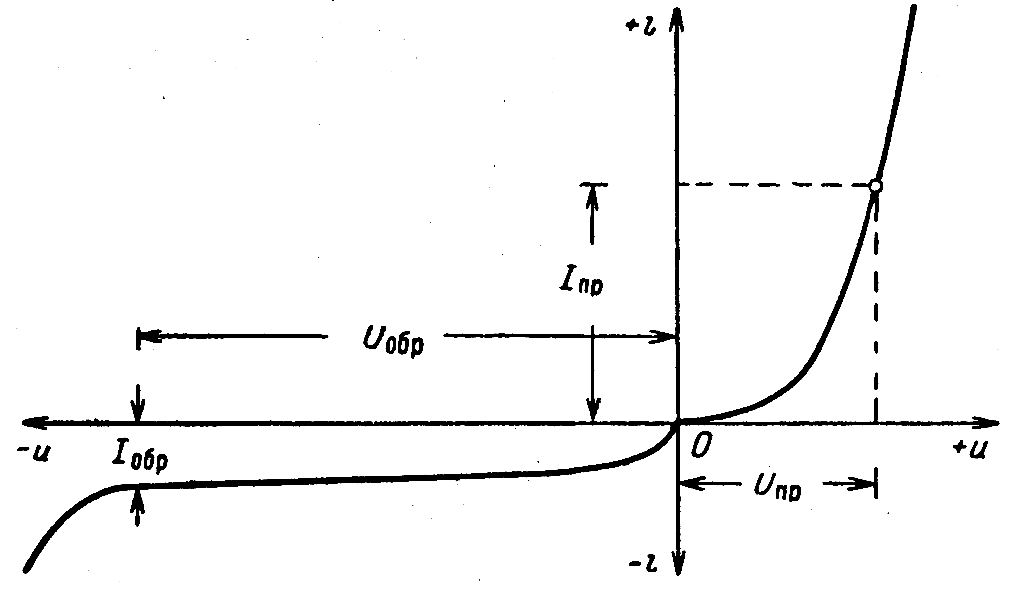

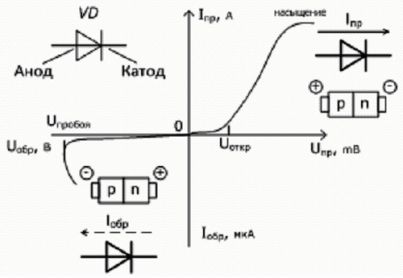

Основные характеристики полупроводникового диода представляются его вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Вольт-амперная характеристика – это зависимость тока i, протекающего через диод, от напряжения u, приложенного к диоду. Вольт-амперной характеристикой называют и график этой зависимости (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Вольт-амперная характеристика и основные параметры полупроводникового диода

Диоды обычно характеризуются следующими параметрами (рис. 2.3):

- обратный ток при некоторой величине обратного напряжения Iобр, мкА;

- падение напряжения на диоде при некотором значении прямого тока через диод Uпр, в;

- емкость диода при подаче на него обратного напряжения некоторой величины С, пФ;

- диапазон частот, в котором возможна работа без снижения выпрямленного тока fгр, кГц;

- рабочий диапазон температур.

Техническими условиями задаются обычно максимальные (или минимальные) значения параметров для диодов каждого типа. Так, например, задается максимально возможное значение обратного тока, прямого падения напряжения и емкости диода. Диапазон частот задается минимальным значением граничной частоты fгр. Это значит, что параметры всех диодов не превышает (а в случае частоты – не ниже) заданного техническими условиями значения. Общий вид диодов показан на рис 2.4.

Рис. 2.4. Конструкция диодов малой мощности (а) и средней мощности (б) Стабилитрон. Это полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя. Условное графическое обозначение стабилитрона представлено на рис. 2.5,а.

Рис. 2.4. Конструкция диодов малой мощности (а) и средней мощности (б) Стабилитрон. Это полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя. Условное графическое обозначение стабилитрона представлено на рис. 2.5,а.  Рис. 2.5. Графическое изображение полупроводниковых диодов: а) стабилитрон; б) диод Шоттки; в) варикап; г) туннельный диод; д) обращенный диод В указанном режиме при значительном изменении тока стабилитрона напряжение изменяется незначительно, т. е. стабилитрон стабилизирует напряжение. Вольт-амперная характеристика кремниевого стабилитрона Д814Д представлена на рис. 2.6.

Рис. 2.5. Графическое изображение полупроводниковых диодов: а) стабилитрон; б) диод Шоттки; в) варикап; г) туннельный диод; д) обращенный диод В указанном режиме при значительном изменении тока стабилитрона напряжение изменяется незначительно, т. е. стабилитрон стабилизирует напряжение. Вольт-амперная характеристика кремниевого стабилитрона Д814Д представлена на рис. 2.6.  Рис. 2.6. Вольт-амперная характеристика кремниевого стабилитрона Д814Д В стабилитронах может иметь место и туннельный, и лавинный, и смешанный пробой в зависимости от удельного сопротивления базы. В стабилитронах с низкоомной базой (низковольтных, до 5,7 В) имеет место туннельный пробой, а в стабилитронах с высокоомной базой (высоковольтных) – лавинный пробой. Основными является следующие параметры стабилитрона:

Рис. 2.6. Вольт-амперная характеристика кремниевого стабилитрона Д814Д В стабилитронах может иметь место и туннельный, и лавинный, и смешанный пробой в зависимости от удельного сопротивления базы. В стабилитронах с низкоомной базой (низковольтных, до 5,7 В) имеет место туннельный пробой, а в стабилитронах с высокоомной базой (высоковольтных) – лавинный пробой. Основными является следующие параметры стабилитрона:

- Uст – напряжение стабилизации (при заданном токе в режиме пробоя);

- Iст.мин – минимально допустимый ток стабилизации;

- Iст.макс– максимально допустимый ток стабилизации;

- rст– дифференциальное сопротивление стабилитрона (на участке пробоя),

;

;  (ТКН) – температурный коэффициент напряжения стабилизации.

(ТКН) – температурный коэффициент напряжения стабилизации.

Величины Uст,Iст.мин и Iст.макс принято указывать как положительные. Для примера применения стабилитрона обратимся к схеме так называемого параметрического стабилизатора напряжения (рис. 2.7.). Легко заметить, что если напряжение uвх настолько велико, что стабилитрон находится в режиме пробоя, то изменения этого напряжения практически не вызывают изменения напряжения uвых (при изменении напряжения uвх изменяется только ток i, а также напряжение  ).

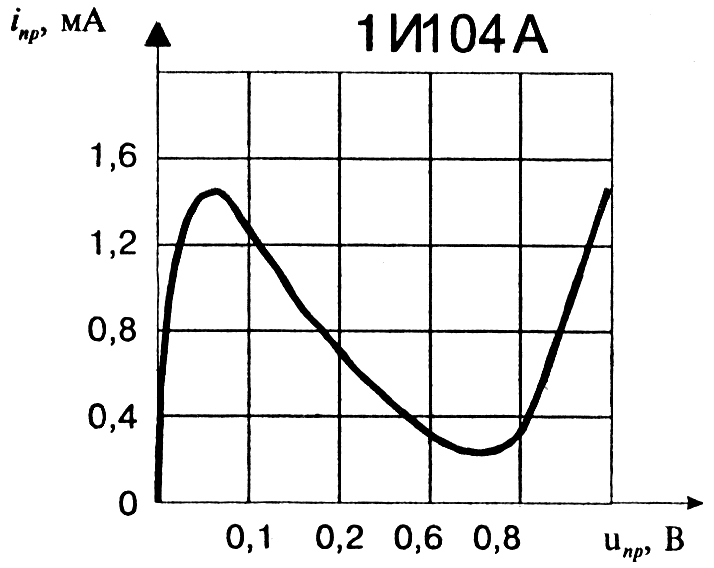

).  Рис. 2.7. Схема параметрического стабилизатора напряжения Стабилитрон является быстродействующим прибором и хорошо работает в импульсных схемах. Стабистор. Это полупроводниковый диод, напряжение на котором при прямом включении (около 0,7 В) мало зависит от тока (прямая ветвь на соответствующем участке почти вертикальная). Стабистор предназначен для стабилизации малых напряжений. Диод Шоттки. В диоде Шоттки используется не p-n-переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник. Условное графическое обозначение диода Шоттки представлено на рис. 2.5, б. В обычных условиях прямой ток, образованный электронами зоны проводимости, переходящими из полупроводника в металл, имеет очень малую величину. Это является следствием недостатка электронов, энергия которых позволила бы им преодолеть данный барьер. Для увеличения прямого тока необходимо «разогреть» электроны в полупроводнике, поднять их энергию. Такой разогрев может быть осуществлен с помощью электрического поля. Если подключить источник внешнего напряжения плюсом к металлу, а минусом к полупроводнику n-типа, то потенциальный барьер понизится и через переход начнет протекать прямой ток. При противоположном подключении потенциальный барьер увеличивается и ток оказывается весьма малым. Диоды Шоттки – очень быстродействующие приборы, они могут работать на частотах до десятков гигагерц (1 ГГц=1·10 9 Гц). У диода Шоттки может быть малый обратный ток и малое прямое напряжение (при малых прямых токах) – около 0,5 В, что меньше, чем у кремниевых приборов. Максимально допустимый прямой ток может составлять десятки и сотни ампер, а максимально допустимое напряжение – сотни вольт. Варикап. Это полупроводниковый диод, предназначенный для работы в качестве конденсатора, емкость которого управляется напряжением. Условное графическое обозначение варикапа представлено на рис. 2,5, в. На варикап подают обратное напряжение. Барьерная емкость варикапа уменьшается при увеличении (по модулю) обратного напряжения. Характер изменения емкости у варикапа такой же, как и у обычного диода. Туннельный диод. Это полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении. Характерной особенностью туннельного диода является наличие на прямой ветви вольт-амперной характеристики участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Условное графическое обозначение диода представлено на рис. 2.5,г. Для примера изобразим (рис. 2.8) прямую ветвь вольт-амперной характеристики германиевого туннельного усилительного диода 1И104А (Iпр.макс=20 мА – постоянный прямой ток, Uобр.макс=20 мВ), предназначенного для усиления в диапазоне волн 2…10 см (это соответствует частоте более 1 ГГц).

Рис. 2.7. Схема параметрического стабилизатора напряжения Стабилитрон является быстродействующим прибором и хорошо работает в импульсных схемах. Стабистор. Это полупроводниковый диод, напряжение на котором при прямом включении (около 0,7 В) мало зависит от тока (прямая ветвь на соответствующем участке почти вертикальная). Стабистор предназначен для стабилизации малых напряжений. Диод Шоттки. В диоде Шоттки используется не p-n-переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник. Условное графическое обозначение диода Шоттки представлено на рис. 2.5, б. В обычных условиях прямой ток, образованный электронами зоны проводимости, переходящими из полупроводника в металл, имеет очень малую величину. Это является следствием недостатка электронов, энергия которых позволила бы им преодолеть данный барьер. Для увеличения прямого тока необходимо «разогреть» электроны в полупроводнике, поднять их энергию. Такой разогрев может быть осуществлен с помощью электрического поля. Если подключить источник внешнего напряжения плюсом к металлу, а минусом к полупроводнику n-типа, то потенциальный барьер понизится и через переход начнет протекать прямой ток. При противоположном подключении потенциальный барьер увеличивается и ток оказывается весьма малым. Диоды Шоттки – очень быстродействующие приборы, они могут работать на частотах до десятков гигагерц (1 ГГц=1·10 9 Гц). У диода Шоттки может быть малый обратный ток и малое прямое напряжение (при малых прямых токах) – около 0,5 В, что меньше, чем у кремниевых приборов. Максимально допустимый прямой ток может составлять десятки и сотни ампер, а максимально допустимое напряжение – сотни вольт. Варикап. Это полупроводниковый диод, предназначенный для работы в качестве конденсатора, емкость которого управляется напряжением. Условное графическое обозначение варикапа представлено на рис. 2,5, в. На варикап подают обратное напряжение. Барьерная емкость варикапа уменьшается при увеличении (по модулю) обратного напряжения. Характер изменения емкости у варикапа такой же, как и у обычного диода. Туннельный диод. Это полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении. Характерной особенностью туннельного диода является наличие на прямой ветви вольт-амперной характеристики участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Условное графическое обозначение диода представлено на рис. 2.5,г. Для примера изобразим (рис. 2.8) прямую ветвь вольт-амперной характеристики германиевого туннельного усилительного диода 1И104А (Iпр.макс=20 мА – постоянный прямой ток, Uобр.макс=20 мВ), предназначенного для усиления в диапазоне волн 2…10 см (это соответствует частоте более 1 ГГц).  Рис. 2.8. Вольт-амперная характеристика германиевого туннельного диода Общая емкость диода в точке минимума характеристики составляет 0,8…1,9 пФ. Полезно отметить, что проверка диода тестером не допускается. Туннельные диоды могут работать на очень высоких частотах – более 1 ГГц. Наличие участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольт-амперной характеристике обеспечивает возможность использования туннельных диодов в качестве усилительного элемента и в качестве основного элемента генераторов. В настоящее время туннельные диоды используются именно в этом качестве в области сверхвысоких частот. Обращенный диод. Это полупроводниковый диод, физические явления в котором подобны физическим явлениям в туннельном диоде, поэтому зачастую обращенный диод рассматривают как вариант туннельного диода. При этом участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольт-амперной характеристике обращенного диода отсутствует или очень слабо выражен. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики обращенного диода (отличающаяся очень малым падением напряжения) используется в качестве прямой ветви «обычного диода», а прямая ветвь – в качестве обратной ветви. Отсюда и название – обращенный диод. Условное графическое обозначение обращенного диода представлено на рис. 2.5,д. Рассмотрим для примера вольт-амперные характеристики германиевого обращенного диода 1И104А (рис. 2.9), предназначенного, кроме прочего, для работы в импульсных устройствах (постоянный прямой ток – не более 0,3 мА, постоянный обратный ток – не более 4 мА (при

Рис. 2.8. Вольт-амперная характеристика германиевого туннельного диода Общая емкость диода в точке минимума характеристики составляет 0,8…1,9 пФ. Полезно отметить, что проверка диода тестером не допускается. Туннельные диоды могут работать на очень высоких частотах – более 1 ГГц. Наличие участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольт-амперной характеристике обеспечивает возможность использования туннельных диодов в качестве усилительного элемента и в качестве основного элемента генераторов. В настоящее время туннельные диоды используются именно в этом качестве в области сверхвысоких частот. Обращенный диод. Это полупроводниковый диод, физические явления в котором подобны физическим явлениям в туннельном диоде, поэтому зачастую обращенный диод рассматривают как вариант туннельного диода. При этом участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольт-амперной характеристике обращенного диода отсутствует или очень слабо выражен. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики обращенного диода (отличающаяся очень малым падением напряжения) используется в качестве прямой ветви «обычного диода», а прямая ветвь – в качестве обратной ветви. Отсюда и название – обращенный диод. Условное графическое обозначение обращенного диода представлено на рис. 2.5,д. Рассмотрим для примера вольт-амперные характеристики германиевого обращенного диода 1И104А (рис. 2.9), предназначенного, кроме прочего, для работы в импульсных устройствах (постоянный прямой ток – не более 0,3 мА, постоянный обратный ток – не более 4 мА (при  ), общая емкость в точке минимума вольт-амперной характеристики 1,2…1,5пФ). Как видно из графика (рис. 2.9), обе ветви вольт-амперной характеристики практически симметричны (в зеркальном отражении) относительно начала координат. Участок отрицательного дифференциального сопротивления размещен на участке положительного напряжения между 0,1 и 0,3 В. При этом амплитуда тока на участке с отрицательным дифференциальным сопротивлением не превышает 0,05 мА.

), общая емкость в точке минимума вольт-амперной характеристики 1,2…1,5пФ). Как видно из графика (рис. 2.9), обе ветви вольт-амперной характеристики практически симметричны (в зеркальном отражении) относительно начала координат. Участок отрицательного дифференциального сопротивления размещен на участке положительного напряжения между 0,1 и 0,3 В. При этом амплитуда тока на участке с отрицательным дифференциальным сопротивлением не превышает 0,05 мА.  Рис. 2.9. Вольт-амперная характеристика обращенного диода Классификация и система обозначений. Классификация современных полупроводниковых диодов (ПД) по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, исходному полупроводниковому материалу находит отражение в системе условных обозначений диодов в соответствии с ГОСТ 20859.1-89. Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, второй (буква) – подкласс приборов, третий (цифра) – основные функциональные возможности прибора, четвертый – число, обозначающее порядковый номер разработки, пятый элемент – буква, условно определяющая классификацию (разбраковку по параметрам) приборов, изготовленных по единой технологии. Для обозначения исходного полупроводникового материала используются следующие символы: Г, или 1 – германий или его соединения; К, или 2 – кремний или его соединения; А, или 3 – соединения галлия; И, или 4 – соединения индия. Для обозначения подклассов диодов используется одна из следующих букв: Д – диоды выпрямительные и импульсные; Ц – выпрямительные столбы и блоки; В – варикапы; И – туннельные диоды; А – сверхвысокочастотные диоды; С – стабилитроны; Г – генераторы шума; Л – излучающие оптоэлектронные приборы; О – оптопары. Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков приборов (их функциональных возможностей) используются следующие цифры. Диоды (подкласс Д): 1 – выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А; 2 – выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока более 0,3 А, но не свыше 10 А; 4 – импульсные диоды с временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс; 5 – импульсные диоды с временем восстановления более 150 нс, но не свыше 500 нс; 6 – импульсные диоды с временем восстановления 30…150 нс; 7 – импульсные диоды с временем восстановления 5…30 нс; 8 – импульсные диоды с временем восстановления 1…5 нс; 9 – импульсные диоды с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс. Выпрямительные столбы и блоки (подкласс Ц): 1 – столбы с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А; 2 – столбы с постоянным или средним значением прямого тока 0,3…10 А; 3 – блоки с постоянным или средним значением прямого тока 0,3 А; 4 – блоки с постоянным или средним значением прямого тока 0,3…10 А. Варикапы (подкласс В): 1 – подстроечные варикапы; 2 – умножительные варикапы; Туннельные диоды (подкласс И): 1 – усилительные туннельные диоды; 2 – генераторные туннельные диоды; 3 – переключательные туннельные диоды; 4 – обращенные диоды. Сверхвысокочастотные диоды (подкласс А): 1 – смесительные диоды; 2 – детекторные диоды; 3 – усилительные диоды; 4 – параметрические диоды; 5 – переключательные и ограничительные диоды; 6 – умножительные и надстроечные диоды; 7 – генераторные диоды; 8 – импульсные диоды. Стабилитроны (подкласс С): 1 – стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В; 2 – стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10…100 В; 3 – стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В; 4 – стабилитроны мощностью не более 0,3…5 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В; 5 — стабилитроны мощностью 0,3…5 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10…100 В; 6 — стабилитроны мощностью 0,3…5 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В; 7 – стабилитроны мощностью 5…10 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В; 8 – стабилитроны мощностью 5…10 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10…100 В; 9 – стабилитроны мощностью 5…10 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В. Генераторы шума (подкласс Г): 1 – низкочастотные генераторы шума; 2 – высокочастотные генераторы шума.

Рис. 2.9. Вольт-амперная характеристика обращенного диода Классификация и система обозначений. Классификация современных полупроводниковых диодов (ПД) по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, исходному полупроводниковому материалу находит отражение в системе условных обозначений диодов в соответствии с ГОСТ 20859.1-89. Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, второй (буква) – подкласс приборов, третий (цифра) – основные функциональные возможности прибора, четвертый – число, обозначающее порядковый номер разработки, пятый элемент – буква, условно определяющая классификацию (разбраковку по параметрам) приборов, изготовленных по единой технологии. Для обозначения исходного полупроводникового материала используются следующие символы: Г, или 1 – германий или его соединения; К, или 2 – кремний или его соединения; А, или 3 – соединения галлия; И, или 4 – соединения индия. Для обозначения подклассов диодов используется одна из следующих букв: Д – диоды выпрямительные и импульсные; Ц – выпрямительные столбы и блоки; В – варикапы; И – туннельные диоды; А – сверхвысокочастотные диоды; С – стабилитроны; Г – генераторы шума; Л – излучающие оптоэлектронные приборы; О – оптопары. Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков приборов (их функциональных возможностей) используются следующие цифры. Диоды (подкласс Д): 1 – выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А; 2 – выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока более 0,3 А, но не свыше 10 А; 4 – импульсные диоды с временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс; 5 – импульсные диоды с временем восстановления более 150 нс, но не свыше 500 нс; 6 – импульсные диоды с временем восстановления 30…150 нс; 7 – импульсные диоды с временем восстановления 5…30 нс; 8 – импульсные диоды с временем восстановления 1…5 нс; 9 – импульсные диоды с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс. Выпрямительные столбы и блоки (подкласс Ц): 1 – столбы с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А; 2 – столбы с постоянным или средним значением прямого тока 0,3…10 А; 3 – блоки с постоянным или средним значением прямого тока 0,3 А; 4 – блоки с постоянным или средним значением прямого тока 0,3…10 А. Варикапы (подкласс В): 1 – подстроечные варикапы; 2 – умножительные варикапы; Туннельные диоды (подкласс И): 1 – усилительные туннельные диоды; 2 – генераторные туннельные диоды; 3 – переключательные туннельные диоды; 4 – обращенные диоды. Сверхвысокочастотные диоды (подкласс А): 1 – смесительные диоды; 2 – детекторные диоды; 3 – усилительные диоды; 4 – параметрические диоды; 5 – переключательные и ограничительные диоды; 6 – умножительные и надстроечные диоды; 7 – генераторные диоды; 8 – импульсные диоды. Стабилитроны (подкласс С): 1 – стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В; 2 – стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10…100 В; 3 – стабилитроны мощностью не более 0,3 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В; 4 – стабилитроны мощностью не более 0,3…5 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В; 5 — стабилитроны мощностью 0,3…5 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10…100 В; 6 — стабилитроны мощностью 0,3…5 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В; 7 – стабилитроны мощностью 5…10 Вт с номинальным напряжением стабилизации менее 10 В; 8 – стабилитроны мощностью 5…10 Вт с номинальным напряжением стабилизации 10…100 В; 9 – стабилитроны мощностью 5…10 Вт с номинальным напряжением стабилизации более 100 В. Генераторы шума (подкласс Г): 1 – низкочастотные генераторы шума; 2 – высокочастотные генераторы шума.

В заключении

Прошу прощения за рисунки, элементы схем не по госту(их соотношение), но думаю для наглядного примера сойдет.

PS: стоит ли рассказать о транзисторах?

- диод

- p-n переход

- полупроводниковые приборы

Полупроводниковый диод

Полупроводнико́вый дио́д, двухэлектродный электронный прибор, изготовленный на основе полупроводникового кристалла ; разновидность полупроводникового прибора . Понятие «полупроводниковый диод» объединяет приборы с различными принципами действия, имеющие разнообразное назначение. Действие полупроводникового диода обусловлено свойствами либо электронно-дырочного перехода, либо контакта металл – полупроводник ( диоды Шоттки ), либо объёмным эффектом доменной неустойчивости однородного полупроводника (диоды с междолинным переходом электронов ).

Полупроводниковые диоды, работа которых основана на использовании р–n-перехода , получили наибольшее распространение. Если к p–n-переходу диода приложить напряжение в прямом направлении, когда положительный полюс источника питания соединяется с областью р-типа, а отрицательный – с областью n-типа, то потенциальный барьер перехода понижается и через диод протекает большой прямой ток. При подаче напряжения обратной полярности потенциальный барьер повышается и через p–n-переход протекает лишь очень малый ток неосновных носителей заряда (обратный ток). Вольт-амперная характеристика полупроводниковой структуры с p–n-переходом является несимметричной. На этом свойстве основана работа выпрямительных полупроводниковых диодов, предназначенных для преобразования переменного тока (с частотой, как правило, до 5 кГц) в постоянный ток . Частотный предел выпрямительного полупроводникового диода ограничен инерционностью, определяемой временем жизни неосновных носителей заряда. Для выпрямительных устройств и других сильноточных электрических цепей выпускают выпрямительные полупроводниковые диоды, имеющие допустимый выпрямленный ток до 300 А и максимальное допустимое обратное напряжение Uобр до нескольких киловольт. Для повышения Uобр до нескольких десятков киловольт используют выпрямительные столбы.

Легирование полупроводников примесями (в основном золотом ) позволило существенно уменьшить время жизни носителей заряда и создать быстродействующие импульсные полупроводниковые диоды (со временем переключения 10 –7 –10 –10 с), предназначенные главным образом для работы в режиме переключения электрических цепей.

При определённых обратных (т. н. пробивных) напряжениях в p–n-переходе возникает электрический пробой , приводящий к резкому возрастанию тока при практически неизменном напряжении на полупроводниковом диоде. На этом эффекте основана работа полупроводниковых стабилитронов , применяемых главным образом в стабилизаторах и ограничителях постоянного и импульсного напряжения, в качестве источника опорного напряжения и в потенциометрических устройствах.

Инерционность развития лавинного пробоя в p–n-переходе обусловливает возникновение отрицательного дифференциального сопротивления в диапазоне СВЧ, связанного со сдвигом фаз между током и напряжением в диоде. Этот принцип лежит в основе работы лавинно-пролётных диодов , применяемых для генерации СВЧ-колебаний, частотный предел которых достигает 150 ГГц. Лавинный пробой p–n-перехода сопровождается значительными флуктуациями , приводящими к большой величине шума, что используется в шумовых диодах.

Полупроводниковый переход при подаче обратного напряжения (не превышающего Uобр) ведёт себя как конденсатор, ёмкость СБ которого зависит от приложенного напряжения. Это свойство используют в варикапах , применяемых для электронной перестройки резонансных частот колебательных контуров , в параметрических СВЧ-диодах, служащих для усиления амплитуды сигнала, в умножительных СВЧ-диодах – для умножения частоты сигнала. Полупроводниковые СВЧ-диоды, служащие для детектирования и преобразования электрических сигналов в СВЧ-диапазоне (детекторные СВЧ-диоды, смесительные СВЧ-диоды и др.), обычно монтируют непосредственно в волноводных системах, что предъявляет определённые требования к конструктивному оформлению таких диодов, а также к выбору структуры и геометрии полупроводникового кристалла. В большинстве случаев они представляют собой точечные диоды с выпрямляющим контактом металл – полупроводник. Уменьшение площади p–n-перехода и использование структуры с барьером Шоттки обеспечивают малое значение ёмкости СБ таких полупроводниковых диодов. Для получения низкого сопротивления базы rб (основной источник активных потерь) обычно на исходную полупроводниковую пластинку с малым удельным сопротивлением (подложку) наносят тонкий слой высокоомного полупроводника методом эпитаксиального наращивания. Для управления уровнем мощности в линиях передачи СВЧ применяются переключательные СВЧ-диоды, работа которых основана на резком изменении их электрического сопротивления при изменении полярности подводимого напряжения, а также ограничительные диоды .

К полупроводниковым СВЧ-диодам относят также туннельные диоды и обращённые диоды , действие которых основано на туннельном эффекте , возникающем в p–n-переходе шириной не более 10 –2 мкм. Практическая безынерционность этих приборов в диапазоне СВЧ обеспечивает успешную работу туннельных диодов в быстродействующих импульсных устройствах ( мультивибраторах , триггерах и др.), в усилителях и генераторах электрических колебаний, а обращённых диодов – в качестве детекторов и смесителей СВЧ-сигнала.

Особую группу полупроводниковых диодов (не содержащих p–n-перехода) составляют диоды с междолинным переходом электронов ( диоды Ганна ), в которых благодаря особенностям зонной структуры определённого класса полупроводников (главным образом GaAs, InP) в сильном электрическом поле возникает отрицательная дифференциальная проводимость. Диоды Ганна используются для усиления и генерации СВЧ-колебаний с частотой до 100 ГГц.

Свойство фотонов и ядерных частиц образовывать электронно-дырочные пары и увеличивать тем самым обратный ток p–n-перехода при поглощении излучения в активной области полупроводникового кристалла, непосредственно примыкающей к переходу, положено в основу фотодиодов и полупроводниковых детекторов ядерных излучений. Оптимальной для данного типа диодов является p–i–n-структура, характеристики которой во многом сходны с характеристиками p–n-перехода. Излучательная рекомбинация электронов и дырок в условиях протекания через p–n-переход прямого тока, характерная для некоторых полупроводниковых структур, используется в излучающих диодах и полупроводниковых лазерах , которые также могут быть отнесены к полупроводниковым диодам. Спектр излучения определяется шириной запрещённой зоны полупроводника, а кроме того, легирующими примесями, образующими излучательные центры рекомбинации.

К полупроводниковым диодам относят также неуправляемую четырёхслойную p–n–p–n-структуру; такие приборы называются динисторами.

Для изготовления полупроводниковых диодов широко применяют планарную технологию , при этом получили распространение различные технологические методы (сплавление, диффузия , эпитаксиальное наращивание и др.). В качестве полупроводниковых материалов используют главным образом кремний и германий , полупроводники группы А Ⅲ –В Ⅴ (например, GaAs, GaP, InP) и их твёрдые растворы‚ в качестве контактных материалов – золото, алюминий , олово , никель , медь . Для защиты полупроводникового кристалла полупроводниковый диод обычно помещают в металлостеклянный, металлокерамический‚ стеклянный или пластмассовый корпус.

С развитием полупроводниковой электроники совершился переход к производству (наряду с дискретными полупроводниковыми диодами) диодных структур в полупроводниковых монолитных интегральных схемах и функциональных устройствах.

От своих электровакуумных аналогов (например, кенотрона , газоразрядного стабилитрона) полупроводниковые диоды отличаются, как правило, значительно большей надёжностью и долговечностью , меньшими габаритными размерами и массой, лучшими техническими характеристиками, меньшей стоимостью и поэтому вытесняют их в большинстве областей. Полупроводниковые диоды применяются в радиоэлектронике, электротехнике , вычислительной технике и автоматике ; используются в устройствах передачи и отображения информации и др.

Аладинский Владимир Константинович . Первая публикация: Электроника: энциклопедический словарь, 1991.

Опубликовано 23 ноября 2023 г. в 10:54 (GMT+3). Последнее обновление 23 ноября 2023 г. в 10:54 (GMT+3). Связаться с редакцией

Варикапы

Полупроводниковые диоды, предназначенные для применения в качестве элемента ёмкость, которого зависит от приложенного к нему обратного напряжения называются варикапами (variable capacitance diodes). Изменение ёмкости варикапа под действием обратного напряжения описывается следующим выражением

где CU – ёмкость варикапа,

С0 – емкость варикапа при нулевом обратном напряжении,

φК – контактная разность потенциалов,

n – коэффициент, зависящий от типа варикапа.

К основным характеристикам варикапа относятся следующие параметры.

Коэффициент перекрытия по ёмкости kC (Cd(U0)/Cd(U)) – отношение ёмкостей варикапа при двух крайних значениях обратного напряжения.

Добротность варикапа Q – отношение реактивного сопротивления на заданной частоте сигнала к сопротивлению потерь при заданной ёмкости или обратном напряжении.

Обратный ток варикапа Iобр. (IR) – постоянный ток, протекающий через варикап в обратном направлении при заданном обратном напряжении.

Максимально допустимое обратное напряжение Uобр.max (URRM) – постоянное обратное напряжение, превышение которого резко сокращает долговечность диода или приводит к его немедленному повреждению.

Туннельный диоды

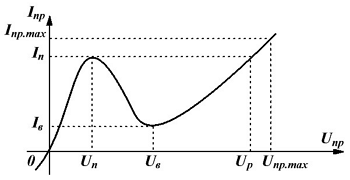

В отличии от обычных диодов туннельные диоды проводят ток не только в прямом, но и в обратном направлении. Кроме того, на прямой ветви вольт-амперной характеристики имеется падающий участок. На данном участке дифференциальное сопротивление отрицательно, из-за того, что приращение напряжения вызывает уменьшение тока через диод.

Вольт-амперная характеристика туннельного диода.

Аномальный участок характеристики связан с тем, что в сильно легированных p-n-структурах возникает туннельный эффект. Поэтому полупроводниковые диоды с такой характеристикой называют туннельными (Tunnel Diode). Данное свойство позволяет применять туннельный диод в усилителях и генераторах, а также импульсных устройствах.

Дифференциальное сопротивление туннельного диода остаётся отрицательным до некоторого значения частоты переменного тока, которое воздействует на диод. Значение данной частоты можно определит по формуле

где Rдиф – дифференциальное сопротивление диода,

RП – общее сопротивление диода (кристалла, контактов и выводов),

СД – общая ёмкость диода.

Основные параметры туннельного диода представлены ниже.

Прямой ток в точке максимума ВАХ IП (Ip) – ток в точке максимума воль-амперной характеристики, при котором dI/dU = 0.

Прямой ток в точке минимума ВАХ IВ (Iv) – ток в точке минимума воль-амперной характеристики, при котором dI/dU = 0.

Напряжение пика UП (Up) – прямое напряжение на диоде, соответствующее току пика.

Напряжение впадины UB (Uv) – прямое напряжение на диоде, соответствующее току впадины.

Напряжение раствора UР (UFp) – прямое напряжение, больше напряжения впадины, при котором ток равен пиковому.

Индуктивность диода LД (LS) – полная последовательная индуктивность диода при заданных условиях.

Ёмкость туннельного диода CД.

Дифференциальное сопротивление диода Rдиф (RS) – величина равная отношению приращения напряжения к приращению тока.

Резонансная частота туннельного диода f0 (FOSC) – расчётная частота, при которой общее реактивное сопротивление p-n-перехода и индуктивности корпуса туннельного диода обращается в нуль.

Предельная резистивная частота fR (fXO) – расчётная частота, при которой активная составляющая полного сопротивления последовательной цепи, состоящая из p-n-перехода и сопротивления потерь, обращается в нуль.

Шумовая постоянная туннельного диода Кш – величина, определяющая коэффициент шума диода.

Сопротивление потерь туннельного диода Rп – суммарное сопротивление кристалла, контактных соединений и выводов.

Полупроводниковые приборы — виды, обзор и использование

Стремительное развитие и расширение областей применения электронных устройств обусловлено совершенствованием элементной базы, основу которой составляют полупроводниковые приборы . Поэтому, для понимания процессов функционирования электронных устройств необходимо знание устройства и принципа действия основных типов полупроводниковых приборов.

Полупроводниковые материалы по своему удельному сопротивлению занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками.

Основными материалами для производства полупроводниковых приборов являются кремний (Si), карбид кремния (SiС), соединения галлия и индия.

Электропроводность полупроводников зависит от наличия примесей и внешних энергетических воздействий (температуры, излучения, давления и т.д.). Протекание тока обуславливают два типа носителей заряда – электроны и дырки. В зависимости от химического состава различают чистые и примесные полупроводники.

Для изготовления электронных приборов используют твердые полупроводники, имеющие кристаллическое строение.

Полупроводниковыми приборами называются приборы, действие которых основано на использовании свойств полупроводниковых материалов.

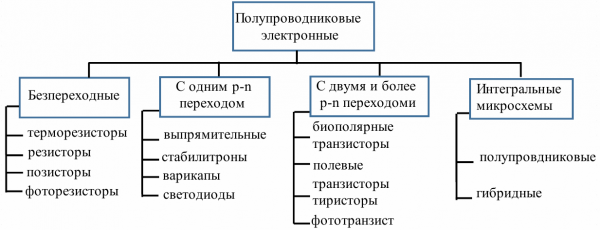

Классификация полупроводниковых приборов

На основе беспереходных полупроводников изготавливаются полупроводниковые резисторы :

Линейный резистор — удельное сопротивление мало зависит от напряжения и тока. Является «элементом» интегральных микросхемах.

Варистор — сопротивление зависит от приложенного напряжения.

Терморезистор — сопротивление зависит от температуры. Различают два типа: термистор (с увеличением температуры сопротивление падает) и позисторы (с увеличением температуры сопротивление возрастает).

Фоторезистор — сопротивление зависит от освещенности (излучения). Тензорезистор — сопротивление зависит от механических деформаций.

Принцип работы большинства полупроводниковых приборов основывается на свойствах электронно-дырочного перехода p-n – перехода .

Это полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя выводами, работа которого основана на свойствах p-n — перехода.

Основным свойством p-n – перехода является односторонняя проводимость – ток протекает только в одну сторону. Условно-графическое обозначение (УГО) диода имеет форму стрелки, которая и указывает направление протекания тока через прибор.

Конструктивно диод состоит из p-n-перехода, заключенного в корпус (за исключением микромодульных бескорпусных) и двух выводов: от p-области – анод, от n-области – катод.

Т.е. диод – это полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении – от анода к катоду.

Зависимость тока через прибор от приложенного напряжения называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) прибора I=f(U). Односторонняя проводимость диода видна из его ВАХ (рис. 1).

Рисунок 1 – Вольт-амперная характеристика диода

В зависимости от назначения полупроводниковые диоды подразделяют на выпрямительные, универсальные, импульсные, стабилитроны и стабисторы, туннельные и обращенные диоды, светодиоды и фотодиоды.

Односторонняя проводимость определяет выпрямительные свойства диода. При прямом включении («+» на анод и «-» на катод) диод открыт и через него протекает достаточно большой прямой ток. В обратном включении («-» на анод и «+» на катод) диод заперт, но протекает малый обратный ток.

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока низкой частоты (обычно менее 50 кГц) в постоянны, т.е. для выпрямления. Их основными параметрами являются максимально допустимый прямой ток Iпр mах и максимально допустимое обратное напряжение Uo6p max. Данные параметры называют предельными – их превышение может частично или полностью вывести прибор из строя.

С целью увеличения этих параметров изготавливают диодные столбы, сборки, матрицы, представляющие собой последовательно-параллальное, мостовое или другие соединения p-n-переходов.

Универсальные диоды служат для выпрямления токов в широком диапазоне частот (до нескольких сотен мегагерц). Параметры этих диодов те же, что и у выпрямительных, только вводятся еще дополнительные: максимальная рабочая частота (мГц) и емкость диода (пФ).

Импульсные диоды предназначены для преобразования импульсного сигнала, применяются в быстродействующих импульсных схемах. Требования, предъявляемые к этим диодам, связаны с обеспечением быстрой реакции прибора на импульсный характер подводимого напряжения — малым временем перехода диода из закрытого состояния в открытое и обратно.

Стабилитроны — это полупроводниковые диоды, падение напряжения на которых мало зависит от протекающего тока. Служат для стабилизации напряжения.

Варикапы — принцип действия основан на свойстве p-n-перехода изменять значение барьерной емкости при изменении на нем величины обратного напряжения. Применяются в качестве конденсаторов переменной емкости, управляемых напряжением. В схемах варикапы включаются в обратном направлении.

Светодиоды — это полупроводниковые диоды, принцип действия которых основан на излучении p-n-переходом света при прохождении через него прямого тока.

Фотодиоды – обратный ток зависит от освещенности p-n-перехода.

Диоды Шоттки – основаны на переходе металл-полупроводник, за счет чего обладают значительно более высоким быстродействием, нежели обычные диоды.

Рисунок 2 – Условно-графическое обозначение диоды

Подробнее о диодах смотрите здесь:

Транзистор — это полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов, а также коммутации электрических цепей.

Отличительной особенностью транзистора является способность усиливать напряжение и ток — действующие на входе транзистора напряжения и токи приводят к появлению на его выходе напряжений и токов значительно большей величины.

С распространением цифровой электроники и импульсных схем основным свойством транзистора является его способность находиться в открытом и закрытом состояниях под действием управляющего сигнала.

Свое название транзистор получил от сокращения двух английских слов tran(sfer) (re)sistor — управляемый резистор. Это название неслучайно, так как под действием приложенного к транзистору входного напряжения сопротивление между его выходными зажимами может регулироваться в очень широких пределах.

Транзистор позволяет регулировать ток в цепи от нуля до максимального значения.

— по принципу действия: полевые (униполярные), биполярные, комбинированные.

— по значению рассеиваемой мощности: малой, средней и большой.

— по значению предельной частоты: низко-, средне-, высоко- и сверхвысокочастотные.

— по значению рабочего напряжения: низко- и высоковольтные.

— по функциональному назначению: универсальные, усилительные, ключевые и др.

— по конструктивному исполнению: бескорпусные и в корпусном исполнении, с жесткими и гибкими выводами.

В зависимости от выполняемых функций транзисторы могут работать в трех режимах:

1) Активный режим — используется для усиления электрических сигналов в аналоговых устройствах. Сопротивление транзистора изменяется от нуля до максимального значения — говорят транзистор «приоткрывается» или «подзакрывается».

2) Режим насыщения — сопротивление транзистора стремится к нулю. При этом транзистор эквивалентен замкнутому контакту реле.

3) Режим отсечки — транзистор закрыт и обладает высоким сопротивлением, т.е. он эквивалентен разомкнутому контакту реле.

Режимы насыщения и отсечки используются в цифровых, импульсных и коммутационных схемах.

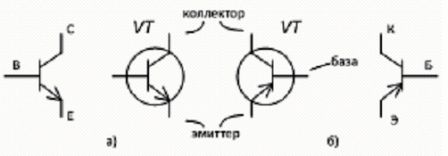

Биполярный транзистор — это полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами и тремя выводами, обеспечивающей усиление мощности электрических сигналов.

В биполярных транзисторах ток обусловлен движением носителей заряда двух типов: электронов и дырок, что и определяет их название.

На схемах транзисторы допускается изображать, как в окружности, так и без неё (рис. 3). Стрелка указывает направление протекания тока в транзисторе.

Рисунок 3 — Условно — графическое обозначения транзисторов n-p-n (а) и p-n-p (б)

Основой транзистора является пластина полупроводника, в которой сформированы три участка с чередующимся типом проводимости — электронным и дырочным. В зависимости от чередования слоев различают два вида структуры транзисторов: n-p-n (рис. 3, а) и p-n-p (рис. 3, б).

Эмиттер (Э) — слой, являющийся источником носителей заряда (электронов или дырок) и создающий ток прибора;

Коллектор (К) – слой, принимающий носители заряда, поступающие от эмиттера;

База (Б) — средний слой, управляющий током транзистора.

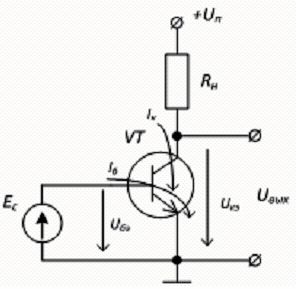

При включении транзистора в электрическую цепь один из его электродов является входным (включается источник входного переменного сигнала), другой — выходным (включается нагрузка), третий электрод — общий относительно входа и выхода. В большинстве случаев используется схема с общим эмиттером (рис 4). На базу подается напряжение не более 1 В, на коллектор более 1 В, например +5 В, +12 В, +24 В и т.п.

Рисунок 4 – Схемы включения биполярного транзистора с общим эмиттером

Ток коллектора возникает только при протекании тока базы Iб (определяется Uбэ). Чем больше Iб, тем больше Iк. Iб измеряется в единицах мА, а ток коллектора — в десятках и сотнях мА, т.е. IбIк. Поэтому при подаче на базу переменного сигнала малой амплитуды, малый Iб будет изменяться, и пропорционально ему будет изменяться большой Iк. При включении в цепь коллектора сопротивления нагрузки, на нем будет выделяться сигнал, повторяющий по форме входной, но большей амплитуды, т.е. усиленный сигнал.

К числу предельно допустимых параметров транзисторов в первую очередь относятся: максимально допустимая мощность, рассеиваемая на коллекторе Рк.mах, напряжение между коллектором и эмиттером Uкэ.mах, ток коллектора Iк.mах.

Для повышения предельных параметров выпускаются транзисторные сборки, которые могут насчитывать до нескольких сотен параллельно соединенных транзисторов, заключенных в один корпус.

Биполярные транзисторы ныне используются все реже и реже, особенно в импульсной силовой технике. Их место занимают полевые транзисторы MOSFET и комбинированные транзисторы IGBT , имеющие в этой области электроники несомненные преимущества.

В полевых транзисторах ток определяется движением носителей только одного знака (электронами или дырками). В отличии от биполярных, ток транзистора управляется электрическим полем, которое изменяет сечение проводящего канала.

Так как нет протекания тока во входной цепи, то и потребляемая мощность из этой цепи практически равна нулю, что несомненно является достоинством полевого транзистора.

Конструктивно транзистор состоит из проводящего канала n- или p-типа, на концах которого находятся области: исток, испускающий носители заряда и сток, принимающий носители. Электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала, называют затвором.

Полевой транзистор — это полупроводниковый прибор, регулирующий ток в цепи за счет изменения сечения проводящего канала.

Различают полевые транзисторы с затвором в виде p-n перехода и с изолированным затвором.

У полевых транзисторов с изолированным затвором между полупроводниковым каналом и металлическим затвором расположен изолирующий слой из диэлектрика — МДП-транзисторы (металл — диэлектрик — полупроводник), частный случай — окисел кремния — МОП-транзисторы.

МДП-транзистор со встроенным каналом имеет начальную проводимость, которая при отсутствии входного сигнала (Uзи = 0) составляет примерно половине от максимальной. В МДП-транзисторы с индуцированным каналом при напряжении Uзи=0 выходной ток отсутствует, Iс =0, так как проводящего канала изначально нет.

МДП-транзисторы с индуцированным каналом называют также MOSFET транзисторы. Используются в основном в качестве ключевых элементов, например в импульсных источниках питания.

Ключевые элементы на МДП-транзисторах имеют ряд преимуществ: цепь сигнала гальванически не связана с источником управляющего воздействия, цепь управления не потребляет тока, обладают двухсторонней проводимостью. Полевые транзисторы, в отличие от биполярных, не боятся перегрева.

Подробнее о транзисторах смотрите здесь:

Тиристор — это полупроводниковый прибор, работающие в двух устойчивых состояниях – низкой проводимости (тиристор закрыт) и высокой проводимости (тиристор открыт). Конструктивно тиристор имеет три или более p-n – переходов и три вывода.

Кроме анода и катода, в конструкции тиристора предусмотрен третий вывод (электрод), который называется управляющим.

Тиристор предназначен для бесконтактной коммутации (включения и выключения) электрических цепей. Характеризуются высоким быстродействием и способностью коммутировать токи весьма значительной величины (до 1000 А). Постепенно вытесняются коммутационными транзисторами.

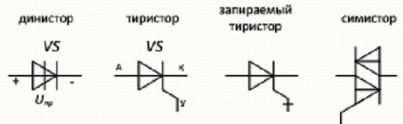

Рисунок 5 — Условно — графическое обозначение тиристоров

Динисторы (двухэлектродные) — как и обычные выпрямительные диоды имеют анод и катод. С увеличением прямого напряжения при определенном значении Ua = Uвкл динистор открывается.

Тиристоры (тринисторы — трехэлектродные) — имеют дополнительный управляющий электрод; Uвкл изменяется током управления, протекающим через управляющий электрод.

Для перевода тиристора в закрытое состояние необходимо подать напряжение обратное (- на анод, + на катод) или уменьшить прямой ток ниже значения, называемого током удержания Iудер.

Запираемый тиристор – может быть переведен в закрытое состояние подачей управляющего импульса обратной полярности.

Симисторы (симметричные тиристоры) — проводят ток в обоих направлениях.

Тиристоры применяются в качестве бесконтактных переключателей и управляемых выпрямителей в устройствах автоматики и преобразователях электрического тока. В цепях переменного и импульсных токов можно изменять время открытого состояния тиристора, а значит и время протекания тока через нагрузку. Это позволяет регулировать мощность, выделяемую в нагрузке.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Вольт-амперная характеристика ПД

ВАХ — это зависимость тока, протекающего через диод, от приложенного к его электродам напряжения. Вольтамперная характеристика типичного полупроводникового диода описывается следующей формулой:

Графическое представление ВАХ кремниевого и германиевого полупроводникового диода показано на картинке ниже. По оси ординат в положительном направлении ток Iпр (прямой ток) растёт экспоненциально от Uпр. При обратном напряжении (минус на аноде, плюс на катоде) ток выходит на постоянное значение Iобр, что соответствует состоянию диода «закрыто». Ток прямого включения Iпр на несколько порядков превышает обратный ток.

У германиевого диода «открывание» начинается при U * = 0.1-0.2 В, а у кремниевого при 0.5-0.6 В. Чтобы экспоненциальный рост тока не привёл к перегреву и разрушению кристаллической структуры, последовательно с ПД включается резистор-ограничитель.

Uпр для всех величин рабочих токов не превышает следующих значений:

- Для кремниевых ПД — 1.5 В.

- Для германиевых — 1.0 В.

При дальнейшем увеличении обратного напряжения происходит лавинообразный большой скачок тока, рост температуры кристалла, что приводит к пробою p-n-перехода.

Типы полупроводниковых диодов

В настоящее время разработаны и тиражируются виды электронных и оптических полупроводниковых диодов в широком ассортименте. Классифицируются они по целому ряду признаков, среди которых конструктивные особенности, назначение, материал изготовления. Есть полупроводниковые диоды, работающие без p-n-перехода. В них используется только свойство контакта металл-полупроводник. По конструктивному исполнению диоды могут быть точечные и плоскостные, а по изготовлению — сплавные и диффузионные.

Классификация диодов отражается в их условных обозначениях. Маркировка основывается на буквенно-цифровом коде. Все знаки системы обозначений указаны в отраслевых стандартах — ОСТ 11336.919-81 и ГОСТ 20859.1-89. Например, маркировка КД196В расшифровывается как кремниевый выпрямительный диод напряжением 9.6 В с характеристиками класса «В».

Выпрямительные ПД

Для начала рассмотрим, что такое выпрямительный полупроводниковый диод (ВД). Основное назначение данного электротехнического устройства — превращение переменного тока в постоянный.

На рынке представлены ВД с разными физическими параметрами. Устройства имеют разнообразные геометрические размеры и монтажные особенности. Различают три группы ВД:

- Большой мощности, способные обеспечивать работу при токах до 400 А. Производятся в корпусах двух типов: штыревом и в виде таблетки (корпус из керамики).

- Средней мощности. Способны работать в диапазоне 300 мА-10 А.

- Малой мощности. Максимальный рабочий ток — 300 мА.

Стабилитроны

Этот тип ПД имеет ещё одно название — диод Зенера, по имени изобретателя — американского физика К. М. Зенера. Этот тип ПД на основе слаболегированного кремния работает при обратном напряжении в режиме электрического пробоя. Основное предназначение стабилитрона — стабилизация напряжения. Диоды Зенера, выпускаемые промышленностью могут обеспечивать стабильное напряжение с необходимой точностью в диапазоне от 1.8 В до 400.0 В.

Стабисторы

Устройство и принцип работы стабисторов также позволяет использовать их для целей стабилизации напряжения, но в отличие от стабилитронов они работают на ветви ВАХ в области прямого смещения, поскольку напряжение на этом участке почти не зависит от тока. Стабилизируемое одним ПД напряжение составляет порядка 0.7 В. Набор последовательно соединённых стабисторов позволяет удвоить или утроить это значение. На рисунке ниже показана ВАХ ПД, на одном из участков которой функционирует стабистор, а на другом — стабилитрон. Эти радиодетали на схеме имеют одинаковое условное обозначение. На рисунке показано также как обозначается симметричный стабистор.

Варикапы

Этот вид ПД работает при обратном смещении в качестве переменной ёмкости (конденсатора), величина которого меняется в зависимости от поданного электрического сигнала. Принцип действия устройства основан на реагировании барьерной ёмкости p-n-перехода от обратного смещения.

Варикапы находят своё применение в электронных схемах настройки частоты колебательных контуров, частотных делителях и умножителях, частотных модуляторах, фазовращателях.

PIN-диоды

Полупроводниковый PIN-диод — это устройство, в котором между электронной n-областью и дырочной p-областью имеется значительный нелегированный i-слой, подавляющий выпрямительные свойства ПД. PIN-диоды используются в аттенюаторах (ослабителях уровней сигналов), фотодекторах, быстродействующих переключателях и высоковольтной электронике.

Лавинно-пролётные диоды (ЛПД)

Работа ЛПД (английское название IMPATT-diode) базируется на эффекте лавинного умножения заряженных частиц. ЛПД применяются в схемах СВЧ-генерации. Рабочая область ЛПД — участок лавинного пробоя.

Туннельный диод

Это полупроводниковый прибор, который часто называют диодом Эсаки по имени автора изобретения — японского физика Лео Эсаки. В структуру туннельного диода включен p-n-переход, обе области проводимости которого легированы до предельно возможных концентраций 10 19 см -3 и выше. На участке ВАХ в прямом направлении появляется участок с отрицательным дифференциальным настроением, возникающий благодаря квантовому эффекту туннелирования.

Туннельный диод предназначен в основном для использования в качестве предварительных усилителей, генераторов и высокочастотных переключателей. Рабочие частоты диода имеют достаточно высокие параметры, могут достигать 100 ГГц. В качестве исходных полупроводников применяются германий (Ge), арсенид галлия (GaAs), антимонид галлия (GaSb).

Диоды Шоттки

Данные радиоэлементы называются так в честь изобретателя — немецкого исследователя В. Шоттки. В них отсутствует p-n-переход. Вместо него применяется барьер Шоттки, образованный контактом металл-полупроводник. Использование данного барьера обусловливает совершенно другие физические механизмы. При работе ПД использует исключительно основные носители заряда, при этом быстродействие ограничивается только величиной барьерной ёмкости.

Диоды Шоттки применяются везде, где необходимо минимальное значение прямого падения напряжения (менее 0.6 В), а также в высокочастотных схемах. Чаще всего их можно встретить в импульсных стабилизаторах напряжения, а также в блоках питания компьютеров.

Приведённая классификация ПД можно быть дополнена диодами, в которых используются оптические свойства полупроводников. В светодиодах (LED — light emitted diode) p-n-переход излучает свет в широком диапазоне спектра: от инфракрасного до ультрафиолетового. В фотодиодах используются свойства перехода генерировать ток при освещении его светом. На базе светодиодов дополненных компактными резонаторами реализованы полупроводниковые лазеры.

;

; (ТКН) – температурный коэффициент напряжения стабилизации.

(ТКН) – температурный коэффициент напряжения стабилизации.