Электронные микроскопы появились в 1930-х годах и вошли в повсеместное употребление в 1950-х.

На рисунке изображен современный трансмиссионный (просвечивающий) электронный микроскоп, а на рисунке показан путь электронного пучка в этом микроскопе. В трансмиссионном электронном микроскопе электроны, прежде чем сформируется изображение, проходят сквозь образец. Такой электронный микроскоп был сконструирован первым.

Электронный микроскоп перевернут «вверх дном» по сравнению со световым микроскопом. Излучение подается на образец сверху, а изображение формируется внизу. Принцип действия электронного микроскопа в сущности тот же, что и светового микроскопа. Электронный пучок направляется конденсорными линзами на образец, а полученное изображение затем увеличивается с помощью других линз.

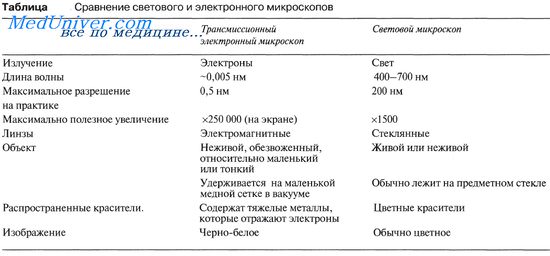

В таблице суммированы некоторые сходства и различия между световым и электронным микроскопами. В верхней части колонны электронного микроскопа находится источник электронов — вольфрамовая нить накала, сходная с той, какая имеется в обычной электрической лампочке. На нее подается высокое напряжение (например, 50 000 В), и нить накала излучает поток электронов. Электромагниты фокусируют электронный пучок.

Внутри колонны создается глубокий вакуум. Это необходимо для того, чтобы сократить до минимума рассеивание электронов из-за столкновения их с частицами воздуха. Для изучения в электронном микроскопе можно использовать только очень тонкие срезы или частицы, так как более крупными объектами электронный пучок почти полностью поглощается. Части объекта, отличающиеся относительно более высокой плотностью, поглощают электроны и потому на сформировавшемся изображении кажутся более темными. Для окрашивания образца с целью увеличения контраста используют тяжелые металлы, такие как свинец и уран.

Электроны невидимы для человеческого глаза, поэтому они направляются на флуоресцирующий экран, который воспроизводит видимое (черно-белое) изображение. Чтобы получить фотоснимок, экран убирают и направляют электроны непосредственно на фотопленку. Полученный в электронном микроскопе фотоснимок называется электронной микрофотографией.

Преимущество электронного микроскопа:

1) высокое разрешение (0,5 нм на практике)

Недостатки электронного микроскопа:

1) подготовленный к исследованию материал должен быть мертвым, так как в процессе наблюдения он находится в вакууме;

2) трудно быть уверенным, что объект воспроизводит живую клетку во всех ее деталях, поскольку фиксация и окрашивание исследуемого материала могут изменить или повредить ее структуру;

Электронный микроскоп Химия – просто

3) дорого стоит и сам электронный микроскоп и его обслуживание;

4) подготовка материала для работы с микроскопом отнимает много времени и требует высокой квалификации персонала;

5) исследуемые образцы под действием пучка электронов постепенно разрушаются. Поэтому, если требуется детальное изучение образца, необходимо его фотографировать.

Просвечивающий (трансмиссионный)

Используется для исследования образцов, через которые могут проходить электроны. Поэтому образцы должны быть тонкими (менее 100 нанометров (10 -9 м)). Изображение создается в результате прохождения пучка электронов через образец и их взаимодействия. Современные трансмиссионные электронные микроскопы могут достичь разрешения в 50*10 -12 м (50 пикометров) с увеличением, более чем в 50 млн крат.

Создаёт изображения поверхности образца, при отражении от неё пучка электронов. Также от такого взаимодействия можно получить представление о составе образца. Поскольку эти микроскопы отображают только внешнюю часть образца, они обеспечивают более низкое разрешение изображения, чем просвечивающие. Однако по сравнению со световыми микроскопами, они могут обеспечить высокое качество трехмерных изображений поверхности образца.

Электронный цифровой микроскоп.

Оптический микроскоп, объектив которого соединен с электронной системой оцифровки изображения и вывода его на экран или программное обеспечение компьютера. Такой прибор не имеет привычных окуляров и производит прямую передачу изображения на дисплей.

Ознакомиться с ценами и купить электронные цифровые микроскопы можно в разделах:

» Микроскопы для пайки и ремонта электроники »

и

» Цифровые микроскопы и сканеры »

каталога товаров.

Как можно управлять движением электронов

На рис. 2 схематично изображена стеклянная трубка, из которой выкачан воздух, снабжённая несколькими электродами, к которым можно подводить электрическое напряжение.

Электрод К (катод) заряжен отрицательно по отношению к пластинке А (анод) настолько сильно, что из него будут вылетать электроны. Обычно катод нагревают до высокой температуры, тогда напряжение между катодом и анодом может быть значительно меньше.

Электроны полетят от электрода к пластинке, и их скорость будет всё время возрастать; если в аноде сделано отверстие, то разогнавшиеся электроны, пролетая через отверстие, будут продолжать лететь с достигнутой скоростью по инерции прямолинейным пучком.

Если вдоль пучка расположить пластинку, покрытую веществом, светящимся от ударов электронов, то этот пучок делается видным в виде узкой светящейся полоски, указывающей путь электронов.

Статья об электронном микроскопе, написанная блестящим популяризатором науки, физиком и педагогом Дмитрием Дмитриевичем Галаниным, была опубликована в «Науке и жизни» 75 лет назад. Автор статьи не ошибся в своих предсказаниях: сейчас электронный микроскоп — вполне обычный научный прибор в арсенале физиков, химиков, биологов, благодаря которому можно увидеть отдельные молекулы и даже атомы. Более того, электронный микроскоп стал важнейшим инструментом нанотехнологий.

Вспомним некоторые важные научные вехи в развитии электронной микроскопии.

- 1897 год. Джозеф Джон Томсон открывает электрон. Нобелевская премия 1906 года.

- 1924 год. Луи де Бройль высказывает идею, что движение электрона (и других элементарных частиц) можно представить как распространение волны. Нобелевская премия 1929 года.

- 1928 год. Джордж Паджет Томсон (сын Дж. Дж. Томсона) обнаруживает дифракцию электронов, экспериментально доказав волновую природу этих частиц. Нобелевская премия 1937 года (совместно с К. Дэвиссоном).

- 1928 год. Георгий Гамов предлагает теорию туннельного перехода элементарной частицы через энергетический барьер.

- 1931 год. Немецкий инженер Райнхольд Руденберг патентует просвечивающий электронный микроскоп с электростатической фокусировкой электронов.

- 1931 год. Эрнст Руска (Нобелевская премия 1986 года) и Макс Кнолль создают прототип просвечивающего электронного микроскопа с фокусировкой магнитными линзами. В 1933 году создан прибор с разрешением выше, чем у светового микроскопа.

- 1937 год. Манфред фон Арденне изобретает растровый (сканирующий) электронный микроскоп с разрешением выше 100 нм.

- 1951 год. Чарльз Отли создаёт сканирующий электронный микроскоп с регистрацией вторичных (испускаемых исследуемой поверхностью) электронов с разрешением 50 нм, который к тому же позволяет увидеть трёхмерную структуру поверхности.

- 1965 год. Начинается промышленное производство электронных микроскопов с разрешением около 10 нм.

- 1981 год. Герд Биннинг и Генрих Рорер создают электронный туннельный микроскоп (Нобелевская премия 1986 года). В этом приборе электроны могут туннелировать между иглой зонда и поверхностью образца. По величине тока туннелирующих электронов определяют расстояние между образцом и кончиком иглы. Сканируя таким образом образец, получают рельефное изображение поверхности.

Поставим сверху и снизу от этого пучка летящих электронов две металлические пластинки и зарядим верхнюю пластинку (M) отрицательно, а нижнюю (N) положительно. Тогда электроны, отталкиваясь от верхней и притягиваясь к нижней, изогнут свой путь. Этот изгиб будет вполне похож на изгиб под влиянием силы тяжести струи воды, вытекающей из горизонтальной трубы. Величина изгиба будет зависеть от величины напряжения между пластинками M и N и от скорости электронов. Понятно, чем скорость будет больше, тем изгиб будет меньше и чем напряжение будет больше, тем больше будет и изгиб.

Придавая пластинкам соответствующую форму и меняя напряжение и скорость электронов, получают возможность управлять движением электронов. Надо только точно рассчитать, как эти пластинки будут влиять на полёт электронов. Это довольно трудная задача, но с ней легко может справиться хороший математик. То же отклонение пучка можно сделать при помощи магнитного поля.

Электронная линза

На рис. 3 изображён опыт с электронной линзой, из которого видно, как хорошо удаётся управлять потоком летящих электронов. Из ряда отверстий с левой стороны рисунка выходят несколько расходящихся пучков электронов, дальше они проходят через так называемую электронную линзу, состоящую из заряженных пластинок. Крайние пластинки линзы заряжены отрицательно, а средняя пластинка — положительно. Пучки электронов отклоняются линзой и пересекаются совершенно так же, как лучи света, проходящие через стеклянное оптическое стекло. На среднем рисунке напряжение сделано меньше, и пучки, отклоняясь, делаются параллельными, а на нижнем рисунке (без напряжения) остаются расходящимися. На практике оказывается гораздо удобнее пользоваться не заряженными пластинками, а катушками, создающими магнитное поле. Влияние магнитных сил на полёт электрона несколько сложнее, но, по существу, ничем не отличается от влияния электрических сил, и при помощи магнитного поля соответственно подобранной катушки, по которой проходит электрический ток, можно также построить электронную линзу.

Получив возможность построить электронную линзу, нетрудно осуществить и сложный электронный микроскоп.

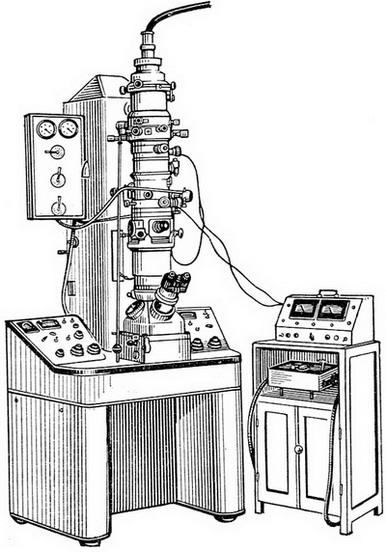

С внешней стороны электронный микроскоп изображён на рис. 4. Назначение отдельных частей указано на самом рисунке.

Электронная микроскопия

Электронная микроскопия — это метод исследования структур, находящихся вне пределов видимости светового микроскопа и имеющих размеры менее одного микрона (от 1 мк до 1—5 Å).

Действие электронного микроскопа (рис.) основано на использовании направленного потока электронов, который выполняет роль светового луча в световом микроскопе, а роль линз играют магниты (магнитные линзы).

Вследствие того, что различные участки исследуемого объекта по-разному задерживают электроны, на экране электронного микроскопа получается черно-белое изображение изучаемого объекта, увеличенное в десятки и сотни тысяч раз. В биологии и медицине в основном используются электронные микроскопы просвечивающего типа.

Электронная микроскопия возникла в 30-х годах, когда были получены первые изображения некоторых вирусов (вируса табачной мозаики и бактериофагов). В настоящее время электронная микроскопия нашла наиболее широкое применение в цитологии, микробиологии и вирусологии, обусловив создание новых отраслей науки. При электронной микроскопии биологических объектов применяют специальные методы приготовления препаратов. Это необходимо для выявления отдельных компонентов изучаемых объектов (клетки, бактерии, вируса и т. д.), а также для сохранения их структуры в условиях высокого вакуума под пучком электронов. При помощи электронной микроскопии изучается внешняя форма объекта, молекулярная организация его поверхности, с помощью метода ультратонких срезов исследуется внутреннее строение объекта.

Электронная микроскопия в сочетании с биохимическими, цитохимическими методами исследования, иммунофлюоресценцией, а также рентгеноструктурным анализом позволяют судить о составе и функции структурных элементов клеток и вирусов.

Электронный микроскоп 70-х годов прошлого века

Электронная микроскопия — изучение микроскопических объектов при помощи электронного микроскопа.

Электронный микроскоп представляет электронно-оптический инструмент, обладающий разрешающей способностью в несколько ангстрем и позволяющий визуально изучать тонкое строение микроскопических структур и даже некоторых молекул.

В качестве источника электронов для создания электронного пучка, заменяющего световой пучок, служит трехэлектродная пушка, состоящая из катода, управляющего электрода и анода (рис. 1).

Рис. 1. Трехэлектродная пушка: 1 — катод; 2 — управляющий электрод; 3 — пучок электронов; 4 — анод.

Электромагнитные линзы, применяемые в электронном микроскопе вместо оптических, представляют многослойные соленоиды, заключенные в панцири из магнитно-мягкого материала, имеющие на внутренней стороне немагнитный зазор (рис. 2).

Рис. 2. Электромагнитная линза: 1 — полюсной наконечник; 2 — латунное кольцо; 3 — обмотка; 4 — панцирь.

Электрические и магнитные поля, создаваемые в электронном микроскопе, являются аксиально симметричными. Благодаря действию этих полей заряженные частицы (электроны), выходящие из одной точки объекта в пределах небольшого угла, вновь собираются в плоскости изображения. Вся электронно-оптическая система заключена в колонне электронного микроскопа (рис. 3).

Рис. 3. Электронно-оптическая система: 1 — управляющий электрод; 2 — диафрагма первого конденсатора; 3 — диафрагма второго конденсатора; 4 — стигматор второго конденсатора; 5 — объект; 6 — линза объектива; 7 — стигматор линзы объектива; 8 — стигматор промежуточной линзы; 9 — диафрагма проекционной линзы; 10 — катод; 11 — анод; 12 — первый конденсатор; 13 — второй конденсатор; 14 — корректор фокусировки; 15 — столик объектодержателя; 16 — диафрагма линзы объектива; 17 — селекторная диафрагма; 18 — промежуточная линза; 19 — проекционная линза; 20 — экран.

Созданный электронной пушкой пучок электронов направляется в поле действия конденсорных линз, которые позволяют в широких пределах изменять плотность, диаметр и апертуру пучка, падающего на исследуемый объект. В камере объекта установлен столик, конструкция которого обеспечивает перемещение объекта во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом можно последовательно осмотреть площадь, равную 4 мм 2 , и выбрать наиболее интересные участки.

За камерой объекта расположена линза объектива, которая позволяет достигать резкого изображения объекта. Она же дает первое увеличенное изображение объекта, и с помощью последующих, промежуточной и проекционной, линз общее увеличение можно довести до максимального. Изображение объекта возникает на экране, люминесцирующем под действием электронов. За экраном расположены фотопластины. Стабильность действия электронной пушки, а также четкость изображения наряду с другими факторами (постоянство высокого напряжения и др.) во многом зависят от глубины разрежения в колонне электронного микроскопа, поэтому качество работы прибора в значительной степени определяется вакуумной системой (насосы, каналы откачки, краны, клапаны, уплотнения) (рис. 4). Необходимое разрежение внутри колонны достигается благодаря высокой эффективности вакуумных насосов.

Предварительное разрежение во всей вакуумной системе создает механический форвакуумный насос, затем вступает в действие масляный диффузионный насос; оба насоса включены последовательно и обеспечивают в колонне микроскопа высокое разрежение. Введение в систему электронного микроскопа масляного бустерного насоса позволило на длительное время отключать форвакуумный насос.

Рис. 4. Вакуумная схема электронного микроскопа: 1 — ловушка, охлаждаемая жидким азотом (хладопровод); 2 — высоковакуумный кран; 3 — диффузионный насос; 4 — обходной клапан; 5 — малый буферный баллон; 6 — бустерный насос; 7 — механический форвакуумный насос предварительного разрежения; 8 — четырехходовой клапанный кран; 9 — большой буферный баллон; 10 — колонна электронного микроскопа; 11 — клапан напуска воздуха в колонну микроскопа.

Электрическая схема микроскопа состоит из источников высокого напряжения, накала катода, питания электромагнитных линз, а также системы, обеспечивающей переменным сетевым напряжением электродвигатель форвакуумного насоса, печь диффузионного насоса и освещение пульта управления. К питающему устройству предъявляются очень высокие требования: например, для высокоразрешающего электронного микроскопа степень нестабильности высокого напряжения не должна превышать 5·10 -6 за 30 сек.

Интенсивный электронный пучок образуется в результате термоэмиссии. Источником накала катода, который представляет собой V-образную вольфрамовую нить, служит высокочастотный генератор. Генерируемое напряжение с частотой колебаний 100—200 кГц обеспечивает получение монохроматического электронного пучка. Питание линз электронного микроскопа обеспечивается постоянным высокостабилизированным током.

Рис. 5. Электронный микроскоп УЭМВ-100Б для исследования живых микроорганизмов.

Выпускаются приборы (рис. 5) с гарантированной разрешающей способностью 4,5 Å; на отдельных уникальных снимках получено разрешение 1,27 Å, приближающееся к размеру атома. Полезное увеличение при этом равно 200 000.

Электронный микроскоп — прецезионный прибор, который требует особых методов приготовления препаратов. Биологические объекты малоконтрастны, поэтому приходится искусственно усиливать контраст препарата. Имеется несколько способов повышения контрастности препаратов. При оттенении препарата под углом платиной, вольфрамом, углеродом и т. д. становится возможным определять на электронномикроскопических снимках размеры по всем трем осям пространственной системы координат. При позитивном контрастировании препарат соединяется с водорастворимыми солями тяжелых металлов (уранилацетат, моноокись свинца, перманганат калия и др.). При негативном контрастировании препарат окружают тонким слоем аморфного вещества высокой плотности, непроницаемого для электронов (молибденовокислый аммоний, уранилацетат, фосфорно-вольфрамовая кислота и др.).

Электронная микроскопия вирусов (вирусоскопия) обусловила значительный прогресс в изучении ультратонкой, субмолекулярной структуры вирусов (см.). Наряду с физическими, биохимическими и генетическими методами исследования применение электронной микроскопии способствовало также возникновению и развитию молекулярной биологии. Предметом изучения этого нового раздела биологии является субмикроскопическая организация и функционирование клеток человека, животных, растений, бактерий и микоплазм, а также организация риккетсий и вирусов (рис. 6). Вирусы, крупные молекулы белка и нуклеиновых кислот (РНК, ДНК), отдельные фрагменты клеток (например, молекулярное строение оболочки бактериальных клеток) можно исследовать при помощи электронного микроскопа после специальной обработки: оттенения металлом, позитивного или негативного контрастирования уранилацетатом или фосфорно-вольфрамовой кислотой, а также другими соединениями (рис. 7).

Рис. 6. Клетка культуры ткани сердца обезьяны циномольгус, инфицированная вирусом натуральной оспы (X 12 000): 1 — ядро; 2 — митохондрии; 3 — цитоплазма; 4 — вирус.

Рис. 7. Вирус гриппа (негативное контрастирование (Х450 000): 1 — оболочка; 2 — рибонуклеопротеид.

Методом негативного контрастирования на поверхности многих вирусов были обнаружены закономерно расположенные группы белковых молекул — капсомеры (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент поверхности капсида вируса герпеса. Видны отдельные капсомеры (X500 000): 1 — вид сбоку; 2 — вид сверху.

Рис. 9. Ультратонкий срез бактерии Salmonella typhimurium (Х80 000): 1 — ядро; 2 — оболочка; 3 — цитоплазма.

Внутреннее строение бактерий и вирусов, а также других более крупных биологических объектов можно изучать только после рассечения их при помощи ультратома и приготовления тончайших срезов толщиной 100—300 Å. (рис. 9). Благодаря улучшению методов фиксации, заливки и полимеризации биологических объектов, применению алмазных и стеклянных ножей при ультратомировании, а также использованию высококонтрастирующих соединений для окрашивания серийных срезов удалось получить ультратонкие срезы не только крупных, но и самых мелких вирусов человека, животных, растений и бактерий.

- Анатомический атлас

- Физиология человека

- Детские болезни

- Йога

- Правильное питание

- Как похудеть

- ЛФК (лечебная физкультура)

- Лучшие курорты мира

- Лечение народными средствами

- Лекарственные растения

- Проктология

- Психиатрия

- Алкоголизм

- Курение

- Спортивная медицина

- Судебная медицина

Ваш браузер не поддерживается

Интернет-сервис Студворк построен на передовых, современных технологиях и не может гарантировать полную поддержку текущего браузера.

Установить новый браузер

- Google Chrome

Скачать

Яндекс Браузер

Скачать

Opera

Скачать

Firefox

Скачать

Microsoft Edge

Нажимая на эту кнопку, вы соглашаетесь с тем, что сайт в вашем браузере может отображаться некорректно. Связаться с техподдержкой

Работаем по будням с 8.00 до 18.00 по МСК

Как выглядит электронный микроскоп

Виктор Виктор fizfiz написал 19 марта 2013 в 17:05 [ Назад ]

Эта статья посвящается тем, кого интересует, как работает электронный микроскоп, как он выглядит и что же через него видно.

Недавно я выполнял работу по изучению просвечивающего электронного микроскопа. Одновременно старался заснять весь процесс.

Сначала я проведу небольшой экскурс в теорию, потом покажу несколько установок, и, наконец, опишу сам процесс работы.

Хочу сразу извиниться — я был очень увлечён процессом и, иногда, забывал делать фотографии.  Как известно, микроскопы используются для увеличения различных объектов. Способность оптической системы к увеличению связана с её разрешающей способность (возможностью выдавать чёткое изображение двух соседних точек объекта) — сколь сильно ты не увеличивай, если разрешающая способность не позволяет — получишь какую-то мутоту. Разрешающая способность зависит от самой оптической системы и от длины используемого электромагнитного излучения — мы не можем увидеть объекты меньше, чем половина длины волны. Длина волны зеленого цвета 555 нм, синего — 440 нм или 0,4 мкм. То есть максимальная разрешающая способность оптического микроскопа — 0,2 мкм — максимальная, но трудно достижимая. При этом максимальное увеличение составляет примерно 2000 раз.

Как известно, микроскопы используются для увеличения различных объектов. Способность оптической системы к увеличению связана с её разрешающей способность (возможностью выдавать чёткое изображение двух соседних точек объекта) — сколь сильно ты не увеличивай, если разрешающая способность не позволяет — получишь какую-то мутоту. Разрешающая способность зависит от самой оптической системы и от длины используемого электромагнитного излучения — мы не можем увидеть объекты меньше, чем половина длины волны. Длина волны зеленого цвета 555 нм, синего — 440 нм или 0,4 мкм. То есть максимальная разрешающая способность оптического микроскопа — 0,2 мкм — максимальная, но трудно достижимая. При этом максимальное увеличение составляет примерно 2000 раз.

Если мы будем использовать электроны в виде излучения, разгоняя их до разности потенциалов около 100 кэВ, то можно получить увеличение порядка 1000000. При этом длину волны электрона можно посчитать по формуле E = eV = hν.

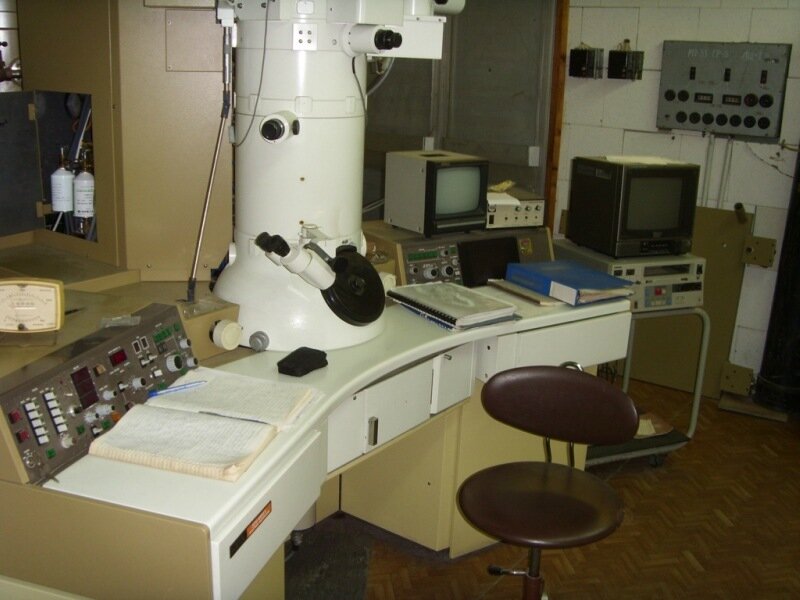

В просвечивающем микроскопе электроны пропускаются через образец, одни проходят через него — другие нет. Так формируется изображение. Потом оно увеличивается с помощью магнитных линз. Самый главный недостаток такой конструкции — исследуемый образец должен быть очень тонким.  На фотографии выше показан микроскоп JEOL JEM-4000EX. Производство Япония, 90е года.

На фотографии выше показан микроскоп JEOL JEM-4000EX. Производство Япония, 90е года.

Вот более простая и ранняя модель — JEOL JEM-100CX II

Эта установка почти не используется.  Вот растровый микроскоп этой же фирмы. Вообще, в этой лаборатории структурного анализа всё оборудование японское.

Вот растровый микроскоп этой же фирмы. Вообще, в этой лаборатории структурного анализа всё оборудование японское.  Опять же, старый японский спектрометр.

Опять же, старый японский спектрометр.  Вот неведомая вакуумная установка, подготовленная к утилизации.

Вот неведомая вакуумная установка, подготовленная к утилизации.  Вы не думайте, что в институте одно старьё. В последнее время закупили несколько самых современных устройств. Я, например, видел самые новые сканирующий , растровый и силовой микроскопы, а в этом институте они стоят чуть ли не в каждом помещении (ну это я загнул).

Вы не думайте, что в институте одно старьё. В последнее время закупили несколько самых современных устройств. Я, например, видел самые новые сканирующий , растровый и силовой микроскопы, а в этом институте они стоят чуть ли не в каждом помещении (ну это я загнул).

Сначала нужно подготовить образец. Учитывая, что он должен быть очень тонким — это нетривиальная задача.

Мы будем рассматривать просто углерод. Я просил клетку, но на это нужно слишком много времени.

Чтобы рассмотреть углерод, нужно получить тонкую пленку. Легче всего её куда-нибудь напылить. Потом её нужно как-то снять. Снять проще всего с кристалла поваренной соли, потому что он растворяется в воде.

Для начала приготовим коллоидный раствор (взвесь частиц) карбонильного железа. Для этого его поместим в ультразвуковую ванночку.

Карбонильным железом нужно обработать кристалл соли. Без него углеродная пленка рассыпется.

Вот наш кристалл соли и карбонильное железо в маленькой баночке.  После обработки карбонильным железом, помещаем кристалл под два электрода.

После обработки карбонильным железом, помещаем кристалл под два электрода.  Подав большое напряжение на электроды, получим дугу. В зависимости от продолжительности разряда меняется толщина напыляемой пленки.

Подав большое напряжение на электроды, получим дугу. В зависимости от продолжительности разряда меняется толщина напыляемой пленки.

Но перед этим нужно откачать воздух.  Бумажка была белой — стала коричневой. Это углеродная пленка.

Бумажка была белой — стала коричневой. Это углеродная пленка.

Разрежем её на квадратики и поместим в воду. Тогда квадратные куски пленки всплывут.

Разрежем её на квадратики и поместим в воду. Тогда квадратные куски пленки всплывут.

Далее кладём образец на такую вот сетку, и можно смотреть.

Вот так выглядит предметный столик микроскопа. Сам держатель я не сфотографировал, это просто палка с углублением для сетки на конце, которая вставляется в вакуумную систему микроскопа.  Вот микроскоп, на котором мы будем проводить исследование. Это тот же самый JEM-100CX II, только им никто долго не пользовался. Он двадцать лет стоял в институте кинематографии без дела. Теперь вот используется.

Вот микроскоп, на котором мы будем проводить исследование. Это тот же самый JEM-100CX II, только им никто долго не пользовался. Он двадцать лет стоял в институте кинематографии без дела. Теперь вот используется.  У нас раньше тоже делали электронные микроскопы. Но они были не очень. Как мне сказали, там все диоды и триоды работали в предельном режиме.

У нас раньше тоже делали электронные микроскопы. Но они были не очень. Как мне сказали, там все диоды и триоды работали в предельном режиме.  Это сетка под увеличением 100. В комнате было очень тускло, поэтому качество соответствующее.

Это сетка под увеличением 100. В комнате было очень тускло, поэтому качество соответствующее.  Это углеродная пленка под увеличением 40000. Максимальное увеличение у этого микроскопа 400000.

Это углеродная пленка под увеличением 40000. Максимальное увеличение у этого микроскопа 400000.  Вот экран микроскопа при дневном свете. Белые ручки справа и слева служат для перемещения образца.

Вот экран микроскопа при дневном свете. Белые ручки справа и слева служат для перемещения образца.  Под микроскопом можно легко посмотреть фольгу. Для этого в ней нужно проделать дырку. Тогда на краях дырки образуются тонкие места, которые можно рассматривать.

Под микроскопом можно легко посмотреть фольгу. Для этого в ней нужно проделать дырку. Тогда на краях дырки образуются тонкие места, которые можно рассматривать.  Можно посмотреть дифракцию на какой-нибудь части образца и узнать вещество.

Можно посмотреть дифракцию на какой-нибудь части образца и узнать вещество.  Вот ещё пара фотографий. К сожалению, фотоаппарат неправильно сфокусировался.

Вот ещё пара фотографий. К сожалению, фотоаппарат неправильно сфокусировался.

На этом всё. Надеюсь было интересно.

На этом всё. Надеюсь было интересно.

Сферы применения

Электронные микроскопы используются в огромном количестве кардинально противоположных видов деятельности – их можно встретить в науке, исследовательской деятельности, биологии, в сфере промышленности и даже хранения данных.

С помощью этого прибора проходит процесс квалификации материала, анализ дефектов и неисправностей, подготовка различных образцов. Его часто используют для проведения следственной экспертизы криминалисты. С помощью электронного микроскопа исследуют структуру металлов и создают нано прототипы.

Электронный микроскоп: где производят?

Поскольку этот прибор является одним из прародителей современных микроскопов, его производство можно найти практически в каждой стране.

Так, например, в Германии разработкой электронных микроскопов занимаются компании Carl Zeiss NTS GmbH и FOCUS GmbH, в Японии — Hitachi и JEOL.