А — Ампер, единица измерения силы тока.

В — Вольт, единица измерения напряжения.

Вт – Ватт, единица измерения мощности.

Гн – Генри, единица измерения индуктивности.

ДРП – детекторный радиоприемник.

Др.- другие.

КПД – коэффициент полезного действия.

КПЕ – конденсатор переменной емкости.

УГО – условное графическое обозначение.

Ф — Фарада

ЭАП — электроакустический преобразователь.

Е — напряженность электрического поля радиостанции в месте приема.

m — коэффициент модуляции.

Q — добротность колебательного контура.

W – мощность.

Введение

В настоящее время известно множество типов радиоприемников: детекторный, прямого усиления, регенеративный, сверхрегенеративный, супергетеродинный и прямого преобразования. Из перечисленных, детекторный радиоприемник (далее по тексту — ДРП), имеет наихудшую чувствительность и селективность, но, несмотря на невысокие параметры, он представляет интерес для начинающих радиолюбителей и специалистов.

Простота конструкции, недефицитность деталей и отсутствие источников питания (именно поэтому ДРП изучается в средних учебных заведениях в наше время) способствовали его популярности в 20-40гг 20в. Дадим определение ДРП: это приемник, работающий за счет энергии радиоволн и не имеющий усилителя. Следует заметить, что приемник прямого усиления – это тот же детекторный с каскадами усиления сигнала низкой частоты.

1. Классическая схема ДРП

Рис.1. Типовая схема ДРП

Существует два основных варианта классических схем ДРП. Первый вариант изображен на рис.1. Второй вариант отличается от первого только тем, что детекторный диод подключен не к части контура, а к контуру полностью.

1.1. Функциональная схема ДРП

Рис. 2. Функциональная схема классического ДРП.

Радиотракт включает в себя входные цепи приемника: антенна, заземление, колебательный контур. Детектор — каскад детектирования на точечном диоде и сглаживающий конденсатор С2. Электроакустический преобразователь (ЭАП) служит для преобразования электрического сигнала в звуковой. В качестве ЭАП используются: наушники, электродинамические громкоговорители («динамики»).

1.2. Принцип работы ДРП

Настроив контур на частоту принимаемой радиостанции, выделяем высокочастотный АМ — сигнал. Частота его колебаний велика (более 100 кГц), и в наушниках он слышен не будет. Сигнал нужно продетектировать (преобразовать ВЧ электрические колебания, в колебания НЧ). Для этого служит диод VD 1 (рис.1). Он обладает свойством проводить ток только в одном направлении, от анода, обозначенного треугольником, к катоду. Положительные полуволны колебаний в контуре вызовут ток через диод, а отрицательные закроют его, и тока не будет. При отсутствии конденсатора C 2 через наушники будет протекать пульсирующий ток. Он содержит постоянную составляющую, которая изменяется со звуковой частотой. Такой ток уже вызовет в наушниках звук. Процесс детектирования улучшается при подсоединении блокировочного конденсатора C 2. он заряжается положительными полуволнами почти до амплитудного значения колебаний, а в промежутках между ними сравнительно медленно разряжается током через наушники.

Физика Простейший радиоприемник и принцип его действия

2. Компоненты ДРП

2.1. Колебательный контур

Классическая схема ДРП изображена на рис. 1. Она повторяется во многих популярных книжках и журналах. Антенна WA 1 и заземление присоединены к колебательному контуру (катушка L 1 и КПЕ C 1). Колебательный контур служит для выделения из всей массы принимаемых сигналов лишь одного, желаемого. Если частота сигнала совпадает с частотой настройки контура, напряжение на нем максимально. Для настройки в пределах диапазона изменяют емкость (используют КПЕ), для переключения диапазонов изменяют индуктивность катушки L 1.

2.2. Диод

По применению полупроводниковые диоды разделяются на группы: выпрямительные, высокочастотные, туннельные и некоторые другие (рис.2).

В качестве полупроводникового материала в диодах используется германий, кремний и арсенид галлия (в туннельных диодах).

Первые диоды стали известны с начала 20в (1906-1908 гг). Тогда же и появились первые ДРП. В 20-40гг 20в радиолюбители изготавливали детекторные диоды из кристаллов цинкита или пирита. В России пионерные работы по диодам проводил О.Лосев, который помимо детекторных диодов изготовил и первые светодиоды (он наблюдал свечение кристалла карборунда при подключении к нему батареи питания). В классических ДРП используются германиевые диоды Д2, 18,20, как самые дешевые и широко распространенные.

2.3. Конденсаторы

В классической схеме ДРП два конденсатора. С1 – переменный керамический или воздушный, предназначен для настройки приемника на частоту радиостанции (5-300 пФ). С2 нужен, чтобы убрать ВЧ – составляющую и повысить качество звука (2000 – 6800 пФ).

2.4. Головные телефоны

В России первым в приемнике высокоомные головные телефоны использовал П.Н.Рыбкин в 1899 г. За рубежом работами по усовершенствованию ДРП в эти же годы занимался Г.Маркони.

Последний элемент разбираемой схемы ДРП – головные телефоны. Для ДРП подходят только высокоомные телефоны (ТА-4, ТОН-2, ТОН-2М, ТАГ-1, ТГ-1), абсолютно не подходят низкоомные или наушники от плейера. Параметры некоторых из них приведены в Приложении 1.

Для телефонов ТОН-2 сопротивление на частоте 1000 Гц составляет 12000 Ом. Минимальная амплитуда сигнала 1000 Гц, слышимая человеком в наушниках ТОН-2 составляет 5 мВ. В классическом ДРП амплитуда сигнала на наушниках достигает 20 мВ (достаточно громко и разборчиво слышна речь и музыка), что соответствует электрической мощности 0,02 мкВт.

3. Недостатки классической схемы детекторного приемника

а) Для согласования сопротивлений колебательного контура и диода используется катушка связи (обычно 1/5-1/10 от числа витков катушки).

Следовательно, на диод поступает ВЧ напряжение в 5-10 раз меньшее, чем наводится в контуре, то есть, с большими потерями мощности (в 25-100 раз).

б) Используется энергия одного полупериода сигнала.

в) Головные телефоны сильно искажают сигнал и имеют низкий КПД (из-за металлической мембраны). Головные телефоны малоэффективны при работе на низких частотах, из-за жесткой мембраны не работают на высоких звуковых частотах. Рабочий диапазон частот наушников 300-3500 Гц. Получить качественный звук в этом случае просто невозможно.

4. Применение классического ДРП.

ДРП, выполненный по классической схеме, и в наше время находит применение для: настройки радиолюбительских передатчиков и настройки передатчиков систем электронного дистанционного управления. В любительской литературе описано успешное применение ДРП для поиска маломощных шпионских закладок (в просторечии именуемых «жучками»). В этих случаях нагрузкой ДРП работает микроамперметр постоянного тока на 10-100 мкА, шунтированный конденсатором.

5. Совершенствование ДРП

Если посмотреть на функциональную схему ДРП, можно прийти к следующим выводам: классическая схема свои возможности усовершенствования исчерпала. Кардинальное улучшение параметров ДРП возможно при полной переделке всех функциональных узлов ДРП, собранного по классической схеме.

5.1. Громкоговорящий ДРП

Добиться увеличения громкости и улучшения качества сигнала можно модернизацией всех узлов классического ДРП. В качестве колебательного контура выступает катушка индуктивности на ферритовом стержне. Эта катушка имеет межвитковую емкость, а настройка на радиостанцию производится перемещением катушки на сердечнике. Более оптимальное согласование детектора с контуром производится конденсатором связи С1 (сопротивление контура сотни килоом, а детектора 5-20 кОм). Замена одного диода диодным мостом позволяет увеличить громкость ЭАП, так как теперь в ДРП используется энергия обоих полупериодов ВЧ сигнала. Диодный мост выполнен на диодах типа Д310, так как у них меньше сопротивление и меньше потери, чем у диодов Д2, 18, 20.

Рис.4 Прибор для выбора детекторного диода

О качестве диода позволяет судить параметр — «прямой ток при напряжении 1 В», чем он больше, тем лучше.

Рис.5 Усовершенствованный классический ДРП

В качестве ЭАП используется динамик мощностью 1-8 Вт и сопротивлением катушки 4-8 Ом. Для согласования сопротивлений детектора и ЭАП служит понижающий трансформатор (~220 В/9-12 В). Для увеличения отдачи динамик устанавливается на отражательный экран. Модернизированный ДРП дает выигрыш по мощности относительно классической схемы ДРП в 140-400 раз.

5.2. Применение модернизированного ДРП.

Улучшенный ДРП является практически вечным источником бесплатной энергии «из воздуха». Он питает светильник на сверхъярком светодиоде (белом или желтом) и способен подзарядить аккумулятор, часовую батарейку или пальчиковую (типа АА или ААА) из будильника или пейджера. Он может найти применение в местах, где нет электричества, например, в коллективных садах (в доме и овощной яме), в горах. Если от него запитать светильник на сверхъярком красном светодиоде (2-10 кд), он заменит медицинский аппарат светотерапии «Дюна-Т». Также от него можно питать «серебряный ионатор» — прибор для серебрения воды.

Рис.6 ДРП – источник электрической энергии.

Накопительный конденсатор С2 рассчитан на рабочее напряжение 25-60 В при минимальном токе утечки. Приемник настраивается на самую мощную СВ или ДВ радиостанцию в этом регионе.

5.3. ДРП, питаемый «свободной энергией поля»

Для более полного использования энергии несущей, модернизированный ДРП дополняется каскадом усиления на германиевом транзисторе. И данный приемник работает громче. Теперь он стал приемником прямого усиления.

Рис.7 ДРП (приемник прямого усиления) с увеличенным КПД.

Транзистор в усилителе приемника низкочастотный и маломощный: МП39-42. Сигнал ЗЧ на базу подается через разделительный конденсатор С3. ЭАП приемника состоит из динамика ВА1, включенного через согласующий трансформатор Т1.

Настройка этого приемника сводится к настройке входного контура на частоту мощной радиостанции и одновременной подстройке емкости С1, а затем подбору сопротивления R 1 по максимальной громкости звучания.

6. Экспериментальная часть

6.1. Сборка и наладка модернизированного ДРП.

Для собранного по рис.5 модернизированного ДРП и настроенного перемещением катушки по стержню на радиостанцию «Радио России» (длина волны 260 кГц – диапазон ДВ) вольтметр на выходе приемника показал напряжение 0,25 В. После согласования сопротивлений контура и детектора согласующим конденсатором вольтметр показал 2,35 В. Затем был подключен ЭАП: динамик 6ГД-3. Полоса воспроизводимых частот 6ГД-3: 100-10000 Гц. Громко и с высоким качеством слышна музыка и речь. Антенна: медный провод диаметром 0,5 мм и длиной 8 метров. В качестве заземления использована батарея центрального отопления. Если вместо ЭАП включали сверхъяркий желтый светодиод, то наблюдали его яркое свечение!

Таким образом, все мои предположения подтвердились. Улучшенный ДРП может работать в качестве практически вечного источника энергии. Громкость звучания этого приемника можно дополнительно увеличить при использовании рупора, установленного на ЭАП.

При замене ДВ катушки на более высокодобротную на выходе приемника было получено напряжение 5,30 В и громкость приемника значительно возросла. Дальнейшее увеличение громкости приемника можно получить за счет применения более эффективной антенны.

6.2. Сборка и наладка ДРП с каскадом усиления на транзисторе (питаемый энергией электромагнитной волны).

Приемник собранный по рис.7 работал значительно громче, чем модернизированный ДРП. И это естественно, так как транзисторный усилитель НЧ питается постоянной составляющей сигнала, а она в 3-10 раз выше, чем НЧ составляющая, вдобавок транзистор усиливает слабый НЧ сигнал.

Приложение

Таблица 1 Электрические параметры высокоомных телефонов типа ТОН-2

Основные параметры

Значение параметра

Модуль полного электрического сопротивления переменному току одного телефонного капсюля на частоте 1000 Гц, не менее, Ом

Неравномерность частотной характеристики отдачи капсюля в диапазоне частот 300-3000 Гц, не более, дБ

Таблица 2 Электрические параметры детекторных диодов

Тип диода

Назначение

Среднее значение выпрямленного тока, мА

Прямой ток при напряжении 1 В, мА

Обратный ток не более, мА (при напряжении, В)

Наибольшее допустимое обратное рабочее напряжение, В

Наименьш. амплитуда обратного пробивного напряжения , В

Выпрямление переменных напряжений

* Диоды Д2 предназначены для работы в различных схемах. Оформлены в стеклянном корпусе. Предельная рабочая частота 150 МГц при температуре окружающей среды от –60 до +70 О С. Емкость между выводами при обратном напряжении на диоде – 1 пФ.

Таблица 3 Параметры громкоговорителей

Тип громкоговорителя

Отдача, Па

Треб. W сигнала для громкости 60дБ, мВт

1ГД-5, 1ГД-28, 1ГД-36

Как устроен простейший детекторный радиоприемник?

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

поделиться знаниями или

запомнить страничку

- Все категории

- экономические 43,679

- гуманитарные 33,657

- юридические 17,917

- школьный раздел 612,672

- разное 16,911

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

- Обратная связь

- Правила сайта

ДЕТЕКТОРНЫЕ ПРИБОРЫ

Приборы детекторной схемы используются для измерения в цепях переменного тока и содержат измерительный механизм магнитоэлектрической системы и диоды.

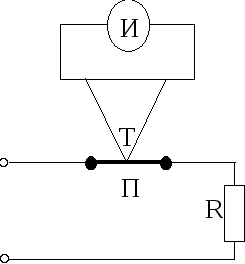

Простейшей схемой такого прибора является однополупериод- ная схема (рис. 4.11.1).

Сопротивление R и диод D2 включены для того, чтобы “снять” большое обратное напряжение на диоде Z),. Ток через измерительный механизм идет только половину периода. Поэтому чувствительность такой схемы в 2 раза ниже чувствительности двухполу- периодной схемы (рис. 4.11.2).

Отклонение стрелки пропорционально среднему значению вращающего момента, т.е. среднему значению тока двухполупериодной схемы:

Для однополупериодной схемы соответственно имеем

Шкалы всех приборов градуируются в действующих значениях тока. Приняв во внимание коэффициент формы к = ///ср, находим для двухполупериодной схемы

Таким образом, приборы, проградуированные при гармонической форме тока, для которой к — 1,11, при другой форме тока будут давать неправильные показания.

Для расширения пределов измерения применяют шунты и добавочные сопротивления.

Сопротивление диодов (селеновых и меднозакисных) уменьшается на 1,5. 4% при повышении температуры на 1°С. При малом добавочном сопротивлении вольтметра изменение сопротивлений диодов сильно влияет на полное сопротивление прибора. Для устранения этого явления часть добавочного сопротивления выполняется из манганина, а другая часть — из меди (рис. 4.11.3).’

При больших добавочных сопротивлениях в вольтметрах изменение сопротивлений диодов мало влияет на изменение полного сопротивления. В этих вольтметрах повышение температуры приводит к уменьшению показаний за счет изменения сопротивлений диода в прямом и обратном направлениях и коэффициента выпрямления к = R^ / Л„р. Для устранения этого явления включают шунт, часть которого выполнена из меди, а другая часть — из манганина (рис. 4.11.4).

С увеличением частоты из-за наличия барьерной и диффузионной емкости р-л-перехода диода (см. § 2.1) уменьшаются амплитуда напряжения на диоде и выпрямленный ток. Для компенсации этого уменьшения в шунт включается дополнительная индуктивность. В амперметрах также применяют шунты из меди и манганина, которые компенсируют влияние уменьшения коэффициента выпрямления (рис. 4.11.5 — для малых токов, рис. 4.11.6 — для больших токов).

К достоинствам детекторных приборов, относятся: 1) высокая чувствительность (i>0,2mA, U>0,3В ); 2) малая мощность потерь; 3) независимость показаний от частоты (до 20 кГц).

Из недостатков детекторных приборов следует отметить невысокую точность (классы 1,5 и 2,5) и зависимость показаний от формы кривой измеряемого параметра.

4.7. Термоэлектрические и детекторные приборы

Термоэлектрический измерительный прибор представляет собой сочетание термоэлектрического преобразователя и электроизмерительного механизма постоянного тока. Применяется для измерения силы и напряжения (реже мощности) электрического тока, особенно при несинусоидальных токах и на повышенных частотах.

Рис. 11.9. Схема термоэлектрического амперметра

На рис. 11.9 изображена схема термоэлектрического амперметра. Измеряемый ток проходит через подогреватель П (обмотка с большим удельным сопротивлением) и нагревает его. Спай термопары Т прикреплен к подогревателю или находится вблизи него. ЭДС термопары создает ток, проходящий через магнитоэлектрический прибор. Таким образом, показания термоэлектрического прибора пропорциональны мощности, расходуемой на нагревание подогревателя (т.е. квадрату действующего значения тока в нем). Поэтому шкала такого прибора почти квадратична и градуируется в единицах действующего значения тока (в случае вольтметра — действующего значения напряжения).

Показания термоэлектрического измерительного прибора слабо зависят от частоты (поэтому они применяются в цепях как постоянного, так и переменного тока) и формы кривой тока или напряжения. В наиболее точных приборах (до 100-150 мА) для ограничения потерь тепла подогреватель вместе с термопаройпомещают в вакуумный стеклянный баллон.

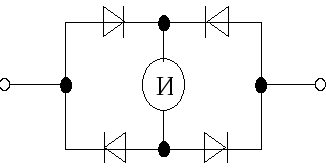

Рис. 11.10. Схема детекторного прибора

Детекторный прибор — это совокупность выпрямителя (детектора) и магнитоэлектрического измерителя. Такое сочетание вызвано необходимостью измерения малых токов и напряжений переменного тока. Наибольшее распространение получила мостовая схема с двухполупериодным выпрямителем (рис. 11.10). Если подобрать здесь все четыре диода одинаковыми, то сопротивления переменному току по обоим направлениям будут также одинаковыми. Через прибор проходит ток в обе половины периода в одном направлении, вдвое увеличивая значение вращающего момента

Детекторные приборы широко применяют для измерений переменных токов и напряжений и часто используют в комбинированных приборах — авометрах.

В отличие от приборов переменного тока всех других систем детекторные приборы измеряют среднее, а не действующее значение переменного тока и напряжения. Градуируют шкалы этих приборов в действующих значениях, поэтому детекторные приборы не пригодны для измерений в цепях несинусоидальных токов.

С принципом действия электромеханических приборов можно ознакомиться в специальной литературе.

5. Аналоговые электронные вольтметры

Аналоговый электронный вольтметр представляет собой сочетание электронного преобразователя с магнитоэлектрическим измерителем.

Различают аналоговые электронные вольтметры постоянного, переменного, импульсного токов, фазочувствительные, селективные, универсальные, которые используются для измерения напряжения в радиоэлектронных цепях.

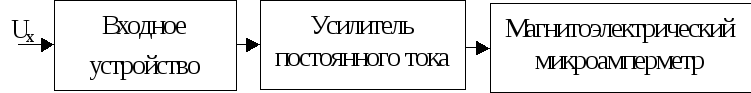

Схема аналогового электронного вольтметра постоянного тока представлена на рис. 11.11.

Рис. 11.11 . Схема аналогового электронного вольтметра постоянного тока

Входное устройство представляет собой высокоомный резистивный делитель напряжения, обеспечивающий согласование вольтметра с контролируемыми цепями. Большое входное сопротивление вольтметра практически исключает влияние измерительного устройства на контролируемые (особенно низкоомные) цепи. Делители напряжения позволяют менять диапазоны измерений обеспечивая большой общий динамический диапазон вольтметра. Усилитель постоянного тока усиливает измеряемый сигнал и обеспечивает работу магнитоэлектрического микроамперметра в широком амплитудном диапазоне, включая измерения малых значений амплитуд Uх,

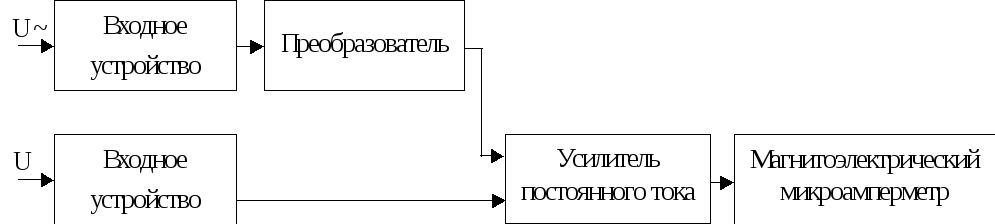

Электронные вольтметры переменного тока отличаются от схемы 11.1 тем, что в них дополнительно вводится преобразователь обеспечивающий выпрямление переменного тока (преобразование его в постоянный ток). Преобразователи ставят либо после входного устройства, либо после деления постоянного тока.

Вольтметры, построенные по первой схеме, характеризуются широким частотным диапазоном 20 Гц — 1000 МГц, но недостаточно высокой чувствительностью. Вольтметры, построенные на второй схеме обладают сравнительно узким частотным диапазоном 10 Гц — 20 МГц, определяемым полосой пропускания усилителя переменного тока, но более высокой чувствительностью.

Универсальные аналоговые электронные вольтметры, предназначенные для измерения в цепях постоянного и переменного токов, строятся по схеме рис. 11.12.

Рис. 11.12. Схема универсального аналогового электронного вольтметра

Характеристики аналоговых электронных вольтметров переменного тока и характер их шкал в основном определяются схемой электронного преобразователя (детектора). Различают преобразователи амплитудного, средневьшрямленного, среднеквадратического значений, преобразующие переменное напряжение в постоянное, пропорциональное по уровню соответственно амплитудному, средневыпрямленному и среднеквадратическому значениям измеряемого напряжения.

Вход преобразователей относительно постоянной составляющей измеряемого напряжения может быть либо открытым, либо закрытым (с разделительным конденсатором на входе).

По частотному диапазону аналоговые электронные вольтметры переменного тока делятся на низкочастотные и, высокочастотные, сверхвысокочастотные.

На показания аналоговых электронных вольтметров в значительной степени влияет форма кривой измеряемого напряжения.

При измерении напряжения синусоидальной формы кривой большинство аналоговых электронных вольтметров, независимо от схемы измерительного преобразователя, показывают среднеквадратическое значение напряжения с погрешностью, не превышающей погрешность вольтметра.

При измерении напряжения несинусоидальной формы кривой показания вольтметра зависят от схемы входа, преобразователя и градуировки шкалы.

С вопросами измерения напряжений несинусоидальной формы электронными аналоговыми вольтметрами можно ознакомиться в специальной литературе.

Электролитический детектор

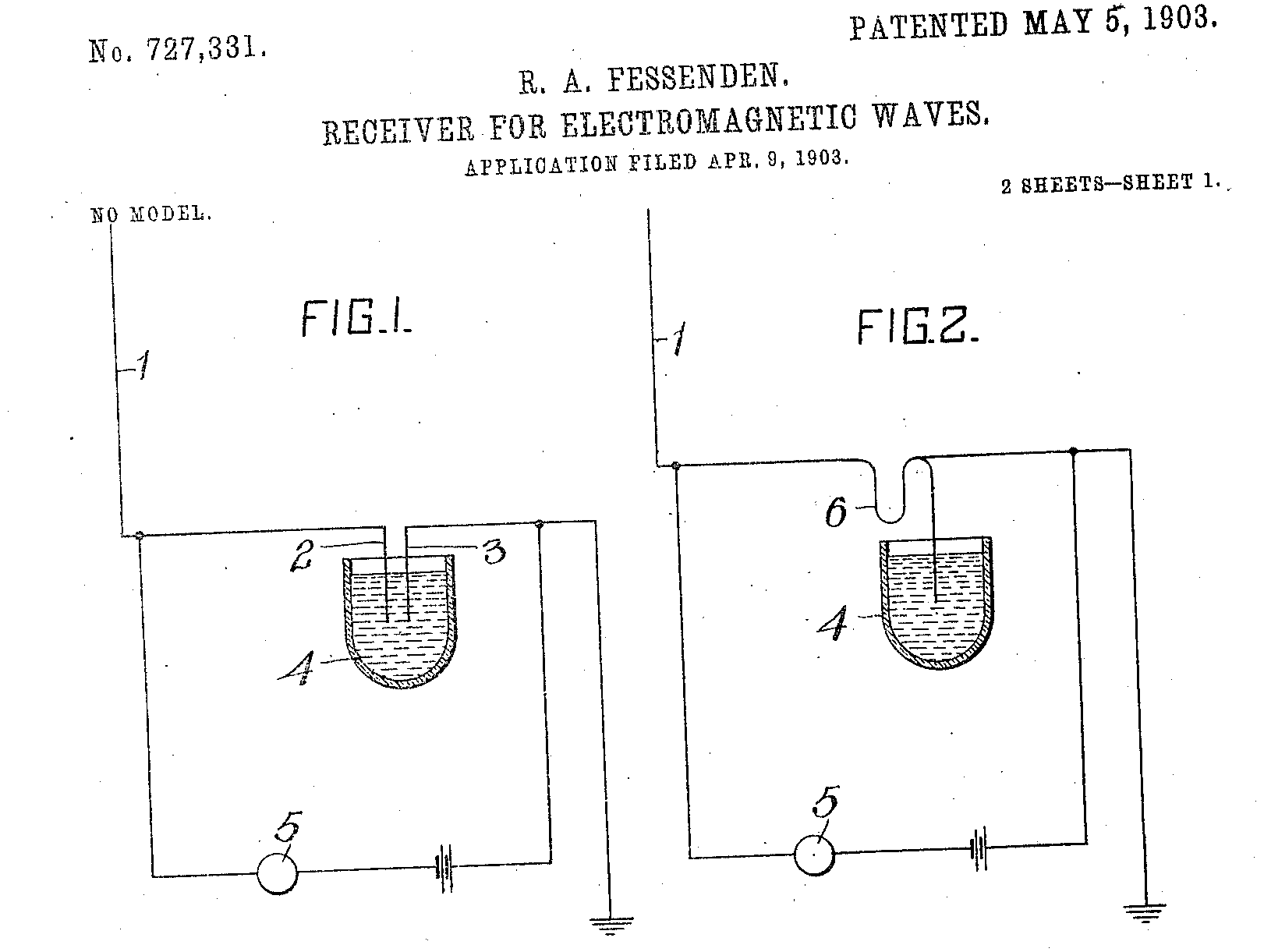

Годом спустя Фессенден получает патент US727331A на более простой и эффективный детектор — электролитический.

Та же самая проволока Волластона помещалась в раствор азотной кислоты или иного электролита. Поверх раствора наливался слой керосина, чтобы электролит не испарялся, и кислород не вызывал коррозию (Fig.1).

Электролитический детектор Фессендена. Иллюстрация из патента US706744A. 1902 год

Началось всё с того, что Фессенден просто хотел использовать слой жидкости для охлаждения платиновой нити (Fig.2). Проволока Волластона настолько тонкая, что капиллярные силы поднимали жидкость на достаточную высоту и смачивали нить барретера 6.

В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что может получиться нечто большее, чем барретер.

Под действием напряжения питающей батареи происходил электролиз воды с выделением микропузырьков газа. Интенсивность процесса и сопротивление электролита зависят от температуры электрода, которая, как и в барретерном демодуляторе, возрастала пропорционально мощности высокочастотного тока с антенны.

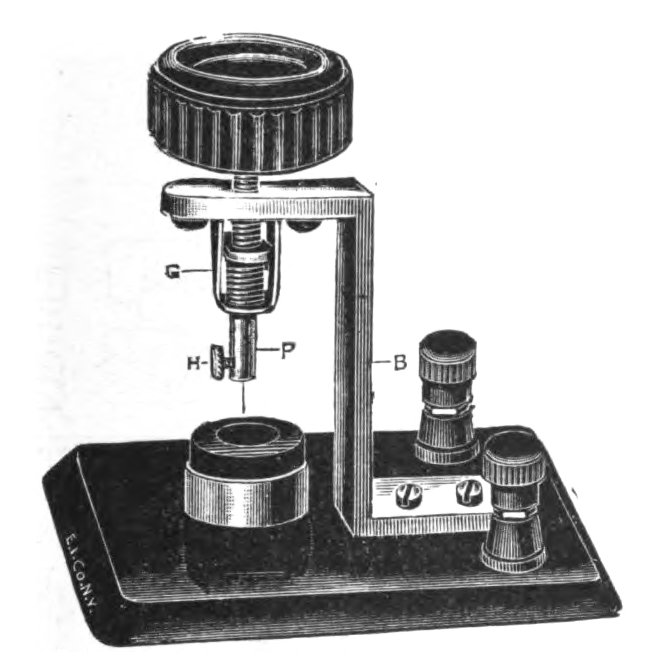

Главным преимуществом данного типа детектора было то, что перегоревший конец проволоки легко заменить, просто повернув винт, регулирующий глубину её погружения. Серебряная оболочка при этом растворялась, и появлялся новый рабочий участок платиновой нити.

Также детектированию помогали интегрирующие свойства ёмкости поляризации двойного электрического слоя, возникающей в электролите под действием разности потенциалов. Получался ионистор, то есть конденсатор.

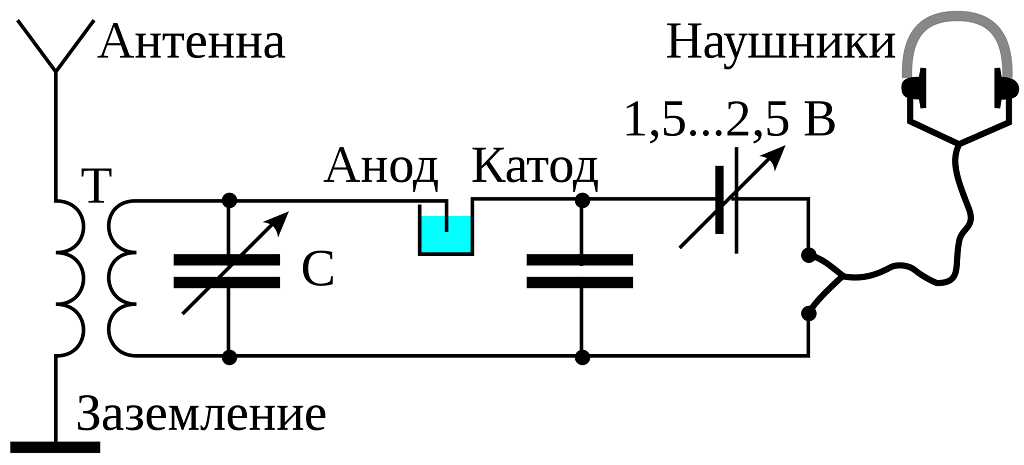

И наконец, благодаря пузырькам газа нить Волластона в растворе электролита действует подобно содовому выпрямителю, то есть как выпрямительный диод. Иными словами, получается самый обычный детекторный приёмник, требующий батареи смещения.

Схема детекторного радиоприёмника с электролитическим детектором. Википедия

Как её требовали микрофонный детектор Хьюза и симметричный вариант окопного детектора, в которых оба выводных провода подключались соответственно к двум металлическим креплениям угольного стержня или двум графитовым стержням, соприкасающимся с лезвием, вместо того, чтобы подключить один из проводов к лезвию напрямую.

Схема окопного радио из Википедии

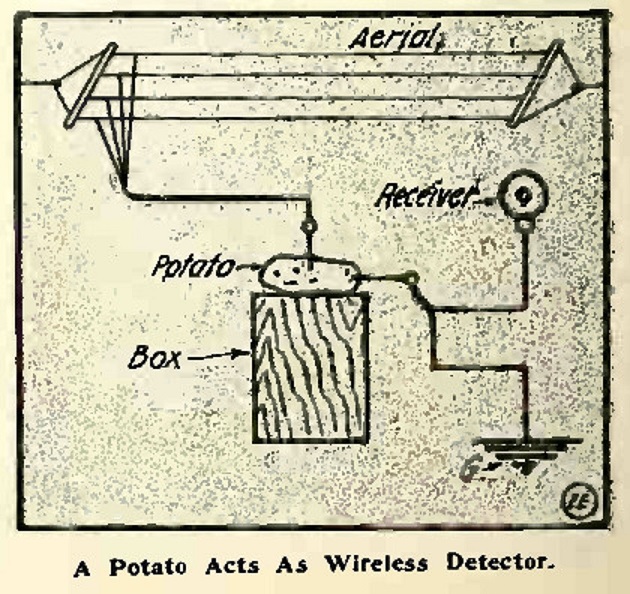

Также можно использовать в качестве электролитического детектора «картофельную батарейку».

Схема «картофельного радио» с сайта foxholeradio.com

Учёные до сих пор спорят, какие из упомянутых механизмов являются решающими в работе микрофонного и электролитического детекторов. За факт можно принять только то, что все эти устройства действуют, сыграли значительную роль в развитии техники, могут быть повторены и сегодня, но вместе с тем глубоко устарели по сравнению с современными приборами, решающими те же задачи.

Домашний эксперимент

Для окопного детектора совсем необязательно искать подходящие лезвия для безопасной бритвы, когда в каждом строительном магазине продаются чёрные воронёные шурупы из закалённой стали. В 40-е годы прошлого века такая роскошь если и была (что сомнительно), то далеко не на каждом шагу. А графитовый стержень можно достать из солевой батарейки ААА.

Модулированный радиочастотный сигнал я беру с мониторной обмотки микромощного средневолнового радиопередатчика AMT-MW207 и подаю через самодельный детектор на вход регулятора громкости транзисторного усилителя низкой частоты (УНЧ). Регулятор представляет собой переменный резистор сопротивлением 10 килоом.

Входной каскад этого УНЧ сам по себе проявляет свойства детектора, но если подать высокочастотный сигнал на его вход напрямую, то звук едва слышно. А если через окопный детектор, то слышно гораздо громче, причём сила и качество звука зависят от точки соприкосновения шурупа с графитовым стержнем и силы прижима.

Работоспособен и детектор на основе медной проволочки в крепком растворе поваренной соли с питанием от батарейки «Крона». Однако он менее чувствительный и более шумный.

- детекторный радиоприемник

- история радио

- история радиотехники

- детектор

- детекторы

- детектирование

- выпрямители

- выпрямитель

- когерер

- барретер

- Блог компании FirstVDS

- Научно-популярное

- Физика

- Электроника для начинающих

Как устроен детекторный прибор

Добавить схему на сайт

Добавить схему на сайт  Добавить в избранное

Добавить в избранное

Категории

Популярные схемы

| Детекторные приемники | |

Работа детекторного приемника изучается в курсе средней школы. В основе детекторного приемника лежит колебательный контур, состоящий из катушки и конденсатора и детектор, роль которого, обычно выполняет диод. Колебательный контур, как известно имеет определенную частоту резонанса, которая зависит от индуктивности и емкости. Работа детекторного приемника изучается в курсе средней школы. В основе детекторного приемника лежит колебательный контур, состоящий из катушки и конденсатора и детектор, роль которого, обычно выполняет диод. Колебательный контур, как известно имеет определенную частоту резонанса, которая зависит от индуктивности и емкости. | |

Когда на контур из антенны поступает сигнал с частотой, равной частоте резонанса, электрические колебания в контуре усиливаются, сигналы с другой частотой ослабляются.

Поскольку резонансная частота (частота настройки) контура зависит от индуктивности и емкости, изменяя, например емкость, можно изменять частоту настройки контура, и таким образом настраивать его на частоту радиостанции.

Детекторные приемники, обычно предназначены для приема сигналов радиостанций, работающих с амплитудной модуляцией. Это значит, что антенна радиостанции излучает высокочастотный сигнал (волны), амплитуды которого (размах) изменяется в такт с речью.

Детектор, упрощенно говоря, следит за амплитудой принимаемого сигнала, и фактически выпрямляя высокочастотный сигнал (диод отрезает одну полуволну, а конденсатор сглаживает ВЧ колебания) превращает его в низкочастотное напряжение, которое изменяется по амплитуде так как звуковое напряжение на радиостанции.

Главное достоинство детекторного приемника в том, что для его работы не нужен источник питания, слабое НЧ напряжение с выхода детектора поступает непосредственно на наушники, но это напряжение настолько мало, что звук получается очень тихим, и это при том, что используется большая антенна и заземление. Поэтому практический детекторный приемник должен иметь хотя бы простейший усилитель НЧ сигнала

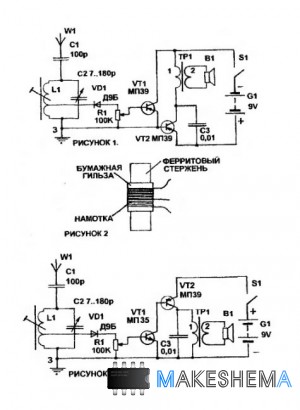

Схема такого детекторного приемника показана на рисунке 1. Отличие от классической схемы в том, что между диодом VD1 и конденсатором С3 включен усилитель на двух транзисторах. В результате сигнал получается настолько большим, что его можно слушать на динамик. Вторая схема с усилителем на разноструктурных транзисторах показана на рисунке 3.

Конструкция приемников такая. В основе готовый абонентский одно-программный громкоговоритель для радиосети. От него корпус, динамик, трансформатор, регулятор громкости R1. Транзисторы, диод: конденсаторы и катушка монтируются прямо в корпусе, без платы. Катушка наматывается на отрезке круглого ферритового стержня от магнитной антенны карманного приемника.

Отрезок длиной 20-30 мм Но не на самом стержне, а на склеенной из бумаги гильзе, которую с трением можно перемещать по стержню. Она содержит 150 витков провода ПЭВ 0,12. Отвод сделан от середины (от 75-го витка). Намотку можно закрепить на гильзе при помощи ниток или клея (или ниток с клеем)

Катушка крепиться так. В корпусе сверлится отверстие по диаметру стержня, и стержень катушки туго в это отверстие вставляется, изнутри корпуса. Закрепляется клеем момент.

Переменный конденсатор — любой от транзисторных малогабаритных приемников, работающих на средних или длинных волнах. Батарея питания — типа «Крона». Выключатель — малогабаритный тумблер.

К транзистору подключается та обмотка трансформатора, которая подключается к радиосети (динамик перепаивать не нужно). Транзисторы паяются между выводами установленных деталей.

В качестве антенны можно использовать кусок провода, какой длины зависит от удаленности от радиостанции, чем длиннее тем громче. Что касается заземления — можно вообще не заземлять, но если до радиостанции далеко и без заземления приемник работает слишком тихо, можно использовать водопроводные трубы.

- Радиоприемник с полевым транзистором

- УКВ-ЧМ Радиоточка

- Модуль радиовещательного радиоприемника

- Схема простого AM-радиоприемника

- Коротковолновые приемники

- Схема трехканальной СВ-Радиостанции AM

- Схема простого приемника 160М

- Схема АМ-СВ Радиостанции

- Схема Портативной радиостанции 27 МГц

- Схема компактных переговорных устройств

Ниже представлена ещё одна схема громкоговорящего приёмника без дополнительного питания

Катушка L1 намотана проводом ЛЭШО 7×0,07 в один слой на бумажной пропарафинированной гильзе, содержит около 200 витков и подстраивается ферритовым стержнем 1000НН диаметром 8 и длиной 160 мм. Можно применить и любой другой литцендрат, смотанный со старых контурных катушек, а при его отсутствии — провод ПЭЛШО 0,15…0,25, а в крайнем случае — провод ПЭЛ. Не исключено применение готовых магнитных антенн от транзисторных приемников с катушкой диапазона ДВ. Конденсатор С1 — типа КПК-2.

В детекторе из широко распространенных наилучшие результаты дали диоды Д18, хорошо работают ГД507, чуть хуже Д311.

Трансформатор Т1 взят от старого трансляционного громкоговорителя. Он намотан на Ш-образном магнитопроводе сечением 1,5 см2, первичная обмотка содержит 2700 витков ПЭЛ 0,12, вторичная — 90 витков ПЭЛ 0,5. Годятся трансформаторы ТВ3 и ТВК от старых ламповых телевизоров. Первичные обмотки аналогичных трансформаторов использованы и как низкочастотные дроссели L2, L3. Их данные некритичны, необходима лишь индуктивность не менее 6…7 Гн, иначе ухудшится воспроизведение самых нижних звуковых частот. Транзисторы — любого типа низкочастотные германиевые, соответствующей проводимости. Если есть возможность, то полезно подобрать их по одинаковому статическому коэффициенту передачи тока.

Сопротивление громкоговорителя постоянному току — 8 Ом.

Приемник можно наладить за несколько минут. Отсоединив усилитель и подключив высокоомные телефоны к точкам А и В, проверяют работу детекторной секции приемника, определяют наличие мощных радиостанций, если необходимо, подбирают число витков контурной катушки L1. Настройку производят простейшим способом — передвижением ферритового стержня в катушке. Затем, подключив усилитель к приемнику и высокоомный вольтметр постоянного тока параллельно конденсатору С6, настраивают приемник на частоту мощной радиостанции и подбирают ёмкость конденсатора связи С1 по максимуму показаний. Имейте в виду, что напряжение питания нарастает довольно медленно (несколько секунд) из-за большой емкости накопительного конденсатора. Подключив параллельно С2 другой конденсатор ёмкостью несколько тысяч пикофарад и выждав несколько секунд, замечают показания вольтметра. Затем подбирают такую емкость С2, чтобы напряжение упало на 20…30 % из-за возросшего тока покоя транзисторов. В авторском варианте эти значения были 5,5 и 4 В. Больше в приемнике регулировать нечего.

Антенна понадобиться максимально возможной длины (30м и более), и размещенная как можно выше. «Заземлением» могут служить трубы центрального отопления.

Ниже приведена таблица принимаемой автором оригинальной статьи мощности от вещающих в то время радиостанций:

Источник: В.Поляков Громкоговорящий приёмник с мостовым усилителем и питанием «свободной энергией», — Радио, 2001, №12, с.12-13.

Развитие детекторного приёмника

В простейших приемниках (рис. 1,а) колебательный контур сильно нагружается детектором. Хотя при этом громкость и чувствительность остаются вполне приемлемыми, селективность (избирательность) оказывается недостаточной. Из-за низкой добротности контура нередко одновременно прослушиваются две-три станции.

Допустим, что приёмник настроен на среднюю частоту диапазона СВ (1 МГц). Индуктивность катушки L1 — 200 мкГн, ёмкость конденсатора С1 — 120 пФ (типичные значения). Их реактивные сопротивления равны примерно 1,2 кОм, а резонансное сопротивление всего контура в Q раз больше. При конструктивной (без нагрузки) добротности Q = 200 получаем 240 кОм, то есть для диапазона ДВ резонансное сопротивление контура приближается к мегаому.

В то же время входное сопротивление детектора принято считать равным половине сопротивления нагрузки, в качестве которой используют высокоомные головные телефоны с полным сопротивлением на звуковых частотах всего 10… 15 кОм (полное сопротивление телефонов больше указанного на их корпусе из-за индуктивности телефонных капсюлей).

Таким образом значительно шунтируется контур, а его реальная добротность оказывается менее 10 (отношение сопротивления нагрузки к реактивному сопротивлению элементов контура). Ослабляя связь контура с детектором, можно повысить добротность, а следовательно, и селективность. Громкость при этом практически не изменится, поскольку в контуре с большей добротностью возрастает и напряжение сигнала, что в значительной мере компенсирует уменьшение сигнала на детекторе. Связь обычно регулируют подключением детектора к отводу катушки (рис. 1.б) и подбором положения отвода.

Максимальный КПД антенной цепи достигается при полном включении антенны в контур и отсутствии контурного конденсатора. Настройку ведут изменением индуктивности катушки, а контурной ёмкостью в этом случае служит ёмкость антенны. Если же антенна велика и ее ёмкость значительна, конденсатор настройки нужно включить последовательно с антенной (рис. 1 ,б).

Такой приемник работает лучше предыдущего и обладает большей селективностью, но… регулировать связь детектора с контуром не очень удобно, поскольку для этого потребуется изготовить катушку со множеством отводов и регулировка все равно происходит скачками.

Известен способ согласования сопротивлений с помощью ёмкостной связи, при котором ёмкостное сопротивление конденсатора должно равняться среднему геометрическому из согласуемых. В нашем примере (согласуются 240 и 6 кОм) оно составит около 40 кОм, а соответствующая ёмкость — всего 4 пФ! Выходит, что связь можно плавно регулировать обыкновенным подстроечным конденсатором типа КПК или КПМ.

Но конденсатор связи разрывает цепь детекторного диода по постоянному току. Чтобы устранить этот недостаток, можно поставить второй диод (рис. 2). На первый взгляд, получим детектор с удвоением напряжения. На самом деле из-за малой ёмкости конденсатора С2 удвоения нет. Во время отрицательного полупериода колебаний в контуре этот конденсатор заряжается через диод VD1, а при положительном — отдает свой заряд через диод VD2 в нагрузку, т.е. телефоны BF1, зашунтированные блокировочным конденсатором СЗ для сглаживания пульсаций.

Чем меньше ёмкость конденсатора С2, тем меньше заряд и соответственно энергия, отбираемая из контура. Цепь связи вносит в контур и небольшое реактивное (ёмкостное) сопротивление, которое автоматически компенсируется при настройке контура в резонанс с принимаемыми колебаниями сигнала.

В качестве L1 в экспериментальной конструкции этого приемника была использована длинноволновая катушка магнитной антенны, содержащая 240 витков провода ПЭЛ 0,2, намотанных в один слой виток к витку на каркасе диаметром 12 мм. При настройке в каркас катушки вдвигался стержень диаметром 10 мм из феррита 400НН от той же антенны. Диапазон перестройки получился от 200 кГц (при замкнутом конденсаторе С1 и полностью вдвинутом стержне) до 1400 кГц (при удалении стержня и уменьшении ёмкости конденсатора С1).

В приведённой схеме кремниевые диоды (с порогом 0,5 В) работают почти так же хорошо, как германиевые (с порогом 0,15 В). Более того, оказалось возможным подключать к приемнику и низкоомные (50-70 Ом) головные телефоны, что совершенно недопустимо в традиционном варианте. Ёмкость конденсатора связи при этом требуется несколько большая — до 40…50 пФ. Правда, громкость звучания будет меньше из-за значительных потерь на прямом сопротивлении диодов.

На рис.3 показан простейший бесконтурный вариант приёмника (рис. 3). Все детали можно подпаять к выводам телефонов, а антенной может служить полутораметровый отрезок монтажного провода с зажимом “крокодил» на конце для подвески провода к веткам деревьев или другим высоким предметам. Противовесом (вместо заземления) был шнур телефонов, имеющий некоторую ёмкость С на слушателя и далее на землю. Даже в таком примитивном варианте можно прослушать работу ряда наиболее мощных радиостанций.

Этот приемник практически не воспринимает низкочастотных наводок, например, от проводов электросети — им препятствует малая ёмкость конденсатора связи С1, через который поступает радиочастотный сигнал. Ток же звуковых частот полностью замкнут в изолированной цепи телефонов BF1 и диодов VD1 ,VD2.

Ещё одна схема приемника приведена на рис. 4, которая также даёт хороший результат.

Источник: В.Поляков Усовершенствование детекторного приёмника. — Радио, 2001, №1, с.52-53