Сначала хотел приписать в названии темы: «для начинающих» или «для чайников», но, поразмыслив, пришёл к выводу: «А ведь далеко не каждый электронщик, считающий себя продвинутыми, отчётливо понимает: как технологически устроен биполярный транзистор, за счёт чего он обладает усилительными свойствами, что влияет на характеристики транзистора и откуда появился этот загадочный зверь – «дырка»»?

Начнём с определения: Биполярный транзистор – это полупроводниковый электронный прибор, работающий по принципу взаимодействия двух, вплотную расположенных на кристалле p-n переходов. А коли прибор полупроводниковый, то это значит, что, как ни крути, а изготовлен транзистор из полупроводниковых материалов таких как: кремний, германий, индий и т.д. А что это такое – полупроводниковый материал или по-простому полупроводник?

Полупроводники по своим свойствам занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. При температурах, не сильно отличающихся от абсолютного нуля (-273,15°C), полупроводники обладают свойствами диэлектриков. Однако даже при незначительном повышении температуры, сопротивление полупроводника быстро уменьшается, и он начинает проводить электрический ток – т.е. становится проводящим. За счёт чего это происходит?

С ростом температуры кристалл полупроводника получает некоторую долю энергии в виде тепла, достаточную для того, чтобы часть отрицательно заряженных электронов покинуло свои атомы и перешло в межатомное пространство. Такие электроны называются свободными, а атомы кристаллической решётки, от которых отпочковались электроны, приобретают несбалансирован- ный положительный заряд и получают условное название – «дырка».

Таким образом, при температурах, превышающих -273,15°C, в кристалле чистого полупроводника содержится некоторое количество зарядов обоих знаков – свободные электроны и дырки. Если кристалл не содержит примесей, то в любой момент времени количество свободных электронов равно числу имеющихся в кристалле дырок.

Другое дело, если к чистому полупроводнику подмешать некое вещество! В зависимости от свойств этой примеси мы можем получить: либо концентрацию дырок, намного превышающую концентрацию электронов (полупроводник p-типа), либо наоборот – превышение концентрации электронов над концентрацией дырок (полупроводник n-типа).

Итак, p-полупроводник (от англ. positive) – полупроводник с положительным дырочным типом проводимости, а n-полупроводник (от англ. negative) – с отрицательным электронным типом проводимости.

Ну вот, а теперь можно переходить к описанию структурной схемы транзистора.

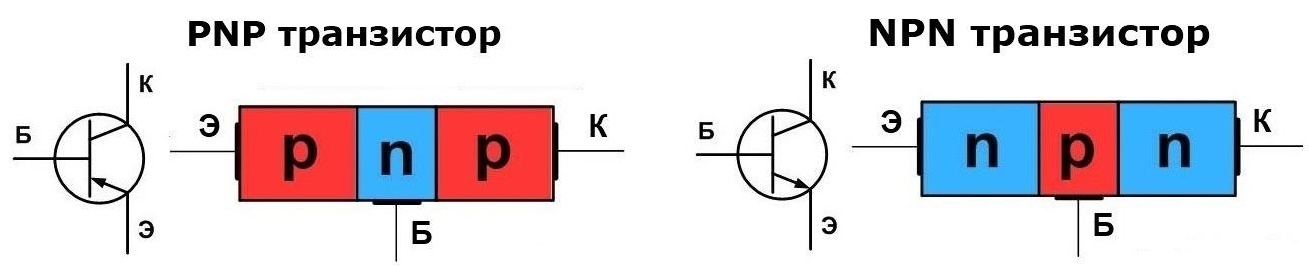

Рис.1 Структура биполярных pnp и npn транзисторов

Как следует из рисунка Рис.1, биполярные транзисторы являются приборами, изготовленными на основе трёхслойной полупроводниковой структуры. В зависимости от порядка чередования областей, различают изделия двух типов проводимости: прямой (p-n-p) и обратной (n-p-n).

КАК ТРАНЗИСТОР УСИЛИВАЕТ | РадиолюбительTV 41

Не сложно заметить, что подобная комбинация полупроводников в транзисторе напоминает встречно-последовательное соединение двух диодов с общим катодом (p-n-p) либо анодом (n-p-n). Эта аналогия справедлива лишь в одном случае — она позволяет легко тестировать транзистор на предмет его живучести при помощи обычного омметра или мультиметра.

Рассмотрим цепь, иллюстрирующую работу n-p-n транзистора в различных режимах.

Рис.2 а) Режим отсечки б) Активный режим в) Режим насыщения

На Рис.2 приведено классическое включение транзистора n-p-n типа по схеме с общим эмиттером. Положительный вывод источника питания через нагрузку (в качестве которой в нашем случае выступает светодиод) подключается к коллектору транзистора, отрицательный – к эмиттеру полупроводника и для кучи — к земляной шине.

Подадим нулевое смещение на базу транзистора (Рис.2 а)), посредством чего введём его в режим отсечки, соответствующий условию Uэб 0,6. 0,7 В (Рис.2 б)) и тем самым переведём его в активный (нормальный) режим. В данном режиме переход база-эмиттер оказывается включённым в прямом направлении (открыт), а переход база-коллектор – в обратном (закрыт):

Поскольку прослойка р-полупроводника базы технологически сделана очень тонкой, положительное напряжение, приложенное к базе, сможет «дотянуться» своим электрическим полем до значительно большей по размеру n-области эмиттера. Под действием этого поля электроны из эмиттера направляются к базе и проникают внутрь неё. Малая часть электронов встречается и рекомбинирует (нейтрализуется) с дырками, являющимися основными носителями базы, но в связи с её малыми размерами (а соответственно и малым количеством дырок) бОльшая часть электронов проходит сквозь базу и доходит-таки до коллекторного перехода.

Уменьшение числа дырок в базе, происходящее в результате рекомбинации, компенсируется источником питания Bat2 и обуславливает ток базы, который, как мы уже поняли – значительно меньше тока эмиттера, который находится в прямой зависимости к интенсивности потока электронов.

Далее под действием электрического поля, создаваемого положительным потенциалом источника Bat1, электроны проникают из базы через p-n-переход в коллектор транзистора, выходят наружу и через источник питания замыкаются обратно в область эмиттера.

Если дальше повышать напряжение на базе, то количество электронов, участвующих в процессе циркуляции по цепи также увеличится. Результатом будет являться незначительное (в абсолютном выражении) увеличение тока базы и значительное увеличение тока коллектора.

А поскольку ток в цепи прямопропорционален интенсивности потока носителей заряда, то, исходя из всего вышесказанного и в соответствии с первым законом Кирхгофа, в транзисторе всегда существует следующее соотношение между токами: Iк = Iэ – Iб .

Величина отношения токов коллектора и эмиттера характеризует такой параметр транзистора, как – коэффициент передачи тока α = Iк / Iэ . Из формул следует, что коэффициент передачи тока транзистора всегда меньше единицы и принимает значение ≈ 0,9. 0,99.

Усиливающая функция транзистора объясняется тем свойством, что посредством относительно малого тока базы можно управлять большим током коллектора. Причём, в активном режиме – изменение тока коллектора прямо пропорционально изменению тока базы: ΔIк = ΔIб x h21э , где h21э (или β) – статический коэффициент передачи тока транзистора. Этот параметр является справочным и для разных полупроводников составляет величину от 10. 12 до 200. 300.

И последний режим работы транзистора – режим насыщения (Рис 2 в)) или по-умному – режим двойной инжекции.

При дальнейшем повышении уровня напряжения на базе, ток в коллекторной цепи Iк также увеличивается, что приводит (согласно закону Ома) к пропорциональному увеличению падения напряжения на нагрузке и, как следствие — уменьшению напряжения Uк.

При определённом уровне этого напряжения Uк, коллекторный переход база-коллектор начнёт переходить в прямосмещённое (открытое) состояние, т.е. оба p-n перехода транзистора окажутся открытыми. Уровень напряжения на базе, при котором начинается этот процесс, называется Uбэ.нас, является справочной величиной и указывается при неком фиксированном токе коллектора.

Физически, это прямое смещение КП приводит к тому, что не только эмиттер будет засылать (инжектировать) электроны в базу, но и коллектор – тоже. Движение этих коллекторных электронов противоположно направлению диффузионного тока эмиттера и активно препятствует дальнейшему повышению тока транзистора.

В результате этого противостояния, ток коллектора практически перестаёт зависеть от дальнейшего увеличения уровня напряжения на базе и фиксируется на уровне, называемом Iк.нас. Ещё один паспортный параметр, характеризующий работу транзистора в режиме насыщения – Uкэ.нас показывает величину падения напряжения между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора.

В связи с тем, что величина тока Iк.нас может принимать значения, значительно превышающие токи транзистора, находящегося линейном режиме, следует внимательно относиться к выбору коллекторной нагрузки, чтобы не превысить максимально допустимых значений мощностей как самого транзистора, так и нагрузки. В случае, изображённом на Рис 2 в), этот выходной ток будет явно выше 20мА, допустимых для светодиода, что собственно говоря, и отображено на схеме.

Рис.3 Пример работы транзисторного каскада ОЭ в активном режиме

Ну и под занавес приведём пример работы транзисторного каскада ОЭ в активном режиме (Рис.3). Переменный резистор R1 принимает значения от 0 (в верхнем положении) до 680кОм (в нижнем).

В первом приближении — изменением значения напряжения Uбэ можно пренебречь и считать его равным Uбэ ≈ 0,6 В. Тогда, согласно закону Ома, в верхнем положении потенциометра ток базы будет равен:

Iб ≈ (UBat1 – Uбэ)/(R1+R2) = (9в–0,6в)/51к = 0,16 мА ,

а в нижнем:

Iб ≈ (UBat1 – Uбэ)/(R1+R2) = (9в–0,6в)/(51к +680к) = 0,011 мА .

А поскольку мы помним, что Iк = Iб x h21э , то в верхнем положении R1 –

Iк = 16мА , т. е. яркость светодиода близка к максимальной.

В нижнем положении R1 – Iк = 1,1мА , т. е. светодиод не светится, либо светится очень слабо.

В промежуточных положениях ручки потенциометра – токи, а соответственно и яркость свечения, также принимают промежуточные значения.

На следующей странице рассмотрим эквивалентную схему транзистора, а также свойства и характеристики различных типов усилительных каскадов.

Схема усилителя.

В качестве эксперимента соберем простой усилитель на одном транзисторе и разберем его работу.

В коллекторную цепь транзистора VT1 включим высокоомный электромагнитный телефон BF2, между базой и минусом источника питания GB установим резистор Rб, и развязывающий конденсатор Cсв, включенный в базовую цепь транзистора.

Конечно, сильного усиления от такого усилителя мы не услышим, да и чтобы услышать звук в телефоне BF1 его придется очень близко преподнести к уху. Так как для громкого воспроизведения звука нужен усилитель как минимум с двумя-тремя транзисторами или так называемый двухкаскадный усилитель. Но чтобы понять сам принцип усиления, нам будет достаточно и усилителя, собранного на одном транзисторе или однокаскадном усилителе.

Усилительным каскадом принято называть транзистор с резисторами, конденсаторами и другими элементами схемы, обеспечивающими транзистору условия работы как усилителя.

Работа схемы усилителя.

При подаче напряжения питания в схему, на базу транзистора через резистор Rб поступает небольшое отрицательное напряжение 0,1 — 0,2В, называемое напряжением смещения. Это напряжение приоткрывает транзистор, и через эмиттерный и коллекторный переходы начинает течь незначительный ток, который как бы переводит усилитель в дежурный режим, из которого он мгновенно выйдет, как только на входе появится входной сигнал.

Без начального напряжения смещения эмиттерный p-n переход будет закрыт и, подобно диоду, «срезать» положительные полупериоды входного напряжения, отчего усиленный сигнал будет искаженным.

Если на вход усилителя подключить еще один телефон BF1 и использовать его как микрофон, то телефон будет преобразовывать звуковые колебания в переменное напряжение звуковой частоты, которое через конденсатор Ссв будет поступать на базу транзистора.

Здесь, конденсатор Ссв выполняет функцию связующего элемента между телефоном BF1 и базой транзистора. Он прекрасно пропускает напряжение звуковой частоты, но преграждает путь постоянному току из базовой цепи к телефону BF1. А так как телефон имеет свое внутреннее сопротивление (около 1600 Ом), то без этого конденсатора база транзистора через внутреннее сопротивление телефона была бы соединена с эмиттером по постоянному току. И естественно, ни о каком усилении сигнала речи и быть не могло.

Теперь, если начать говорить в телефон BF1, то в цепи эмиттер-база возникнут колебания электрического тока телефона Iтлф, которые и будут управлять большим током в коллекторной цепи транзистора. И уже этот усиленный сигнал, преобразованный телефоном BF2 в звук, мы и будем слышать.

Сам процесс усиления сигнала можно описать следующим образом.

При отсутствии напряжения входного сигнала Uвх, в цепях базы и коллектора текут небольшие токи (прямые участки графиков а, б, в), определяемые напряжением источника питания, напряжением смещения на базе и усилительными свойствами транзистора.

Как только в цепи базы появляется входной сигнал (правая часть графика а), то соответственно ему начинают изменяться и токи в цепях транзистора (правая часть графиков б, в).

Во время отрицательных полупериодов, когда отрицательное входное Uвх и напряжение источника питания GB суммируются на базе — токи цепей увеличиваются.

Во время же положительных полупериодов, кода напряжение входного сигнала Uвх и источника питания GB положительны, отрицательное напряжение на базе уменьшается и, соответственно, токи в обеих цепях также уменьшаются. Вот таким образом и происходит усиление по напряжению и току.

Если же нагрузкой транзистора будет не телефон а резистор, то создающееся на нем напряжение переменной составляющей усиленного сигнала можно будет подать во входную цепь второго транзистора для дополнительного усиления.

Один транзистор может усилить сигнал в 30 – 50 раз.

На рисунке ниже показана зависимость тока коллектора от тока базы.

Например. Между точками А и Б ток базы увеличился от 50 до 100 мкА (микроампер), то есть составил 50 мкА, или 0,05 mA. Ток коллектора между этими точками возрос от 3 до 5,5 mA, то есть вырос на 2,5 mA. Отсюда следует, что усиление по току составляет: 2,5 / 0,05 = 50 раз.

Точно также работают транзисторы структуры n-p-n. Но для них полярность включения источника питания, питающей цепи базы и коллектора меняется на противоположную. То есть на базу и коллектор подается положительное, а на эмиттер отрицательное напряжения.

Запомните: для работы транзистора в режиме усиления на его базу, относительно эмиттера, вместе с напряжением входного сигнала обязательно подается постоянное напряжение смещения, открывающее транзистор.

Для германиевых транзисторов отпирающее напряжение составляет не более 0,2 вольта, а для кремниевых не более 0,7 вольта.

Напряжение смещения на базу не подают лишь в том случае, когда эмиттерный переход транзистора используют для детектирования радиочастотного модулированного сигнала.

О транзисторах «на пальцах». Часть 1. Биполярные транзисторы

В этом цикле статей мы попытаемся просто и доходчиво рассказать о таких непростых компонентах, как транзисторы.

Сегодня этот полупроводниковый элемент встречается почти на всех печатных платах, в любом электронном устройстве (в сотовых телефонах, в радиоприёмниках, в компьютерах и другой электронике). Транзисторы являются основой для построения микросхем логики, памяти, микропроцессоров… Вот давайте и разберёмся, что это чудо из себя представляет, как работает и чем вызвана такая широта его применения.

Транзистор — это электронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий с помощью входного сигнала управлять током.

Многие считают, что транзистор усиливает входной сигнал. Спешу огорчить, — сами по себе, без внешнего источника питания, транзисторы ничего не усилят (закон сохранения энергии ещё никто не отменял). На транзисторе можно построить усилитель, но это лишь одно из его применений, и то, для получения усиленного сигнала нужна специальная схема, которая проектируется и рассчитывается под определённые условия, плюс обязательно источник питания.

Сам по себе транзистор может только управлять током.

Что нужно знать из самого важного? Транзисторы делятся на 2 большие группы: биполярные и полевые. Эти 2 группы отличаются по структуре и принципу действия, поэтому про каждую из этих групп мы поговорим отдельно.

Итак, первая группа — биполярные транзисторы.

Эти транзисторы состоят из трёх слоёв полупроводника и делятся по структуре на 2 типа: pnp и npn. Первый тип (pnp) иногда называют транзисторами прямой проводимости, а второй тип (npn) — транзисторами обратной проводимости.

Структура и обозначение биполярных транзисторов на схемах показаны на рисунке справа. У каждого вывода имеется своё название. Э — эмиттер, К — коллектор, Б — база. Как на схеме узнать базовый вывод? Легко. Он обозначается площадкой, в которую упираются коллектор и эмиттер. А как узнать эмиттер? Тоже легко, — это вывод со стрелочкой. Оставшийся вывод — это коллектор. Стрелочка на эмиттере всегда показывает направление тока. Соответственно, для npn транзисторов — ток втекает через коллектор и базу, а вытекает из эмиттера, для pnp транзисторов наоборот, — ток втекает через эмиттер, а вытекает через коллектор и базу.

Тонем в теории глубже… Три слоя полупроводника образуют в транзисторе два pn-перехода. Один — между эмиттером и базой, его обычно называют эмиттерный, второй — между коллектором и базой, его обычно называют коллекторный.

На каждом из двух pn-переходов может быть прямое или обратное смещение, поэтому в работе транзистора выделяют четыре основных режима, в зависимости от смещения pn-переходов (помним да, что если на стороне с проводимостью p-типа напряжение больше, чем на стороне с проводимостью n-типа, то это прямое смещение pn-перехода, если всё наоборот, то обратное). Ниже, на рисунках, иллюстрирующих каждый режим, стрелочками показано направление от большего напряжения к меньшему (это не направление тока!). Так легче ориентироваться: если стрелочка направлена от «p» к «n» — это прямое смещение pn-перехода, если от «n» к «p» — это обратное смещение.

Режимы работы биполярного транзистора:

1) Если на эмиттерном pn-переходе прямое смещение, а на коллекторном — обратное, то транзистор находится в нормальном активном режиме (иногда говорят просто: «активный режим», — опуская слово нормальный). В этом режиме ток коллектора зависит от тока базы и связан с ним следующим соотношением: Iк=Iб*β.

Активный режим используется при построении транзисторных усилителей.

2) Если на обоих переходах прямое смещение — транзистор находится в режиме насыщения. При этом ток коллектора перестаёт зависеть от тока базы в соответствии с указанной выше формулой (в которой был коэффициент β), он перестаёт увеличиваться, даже если продолжать увеличивать ток базы. В этом случае говорят, что транзистор полностью открыт или просто открыт. Чем глубже мы уходим в область насыщения — тем больше ломается зависимость Iк=Iб*β. Внешне это выглядит так, как будто коэффициент β уменьшается. Ещё скажу, что есть такое понятие, как коэффициент насыщения. Он определяется как отношение реального тока базы (того, который у вас есть в данный момент) к току базы в пограничном состоянии между активным режимом и насыщением.

3) Если у нас на обоих переходах обратное смещение — транзистор находится в режиме отсечки. При этом ток через него не течёт (за исключением очень маленьких токов утечки — обратных токов через pn-переходы). В этом случае говорят, что транзистор полностью закрыт или просто закрыт.

Режимы насыщения и отсечки используются при построении транзисторных ключей.

4) Если на эмиттерном переходе обратное смещение, а на коллекторном — прямое, то транзистор попадает в инверсный активный режим. Этот режим является довольно экзотическим и используется редко. Несмотря на то, что на наших рисунках эмиттер не отличается от коллектора и по сути они должны быть равнозначны (посмотрите ещё раз на самый верхний рисунок, — на первый взгляд ничего не изменится, если поменять местами коллектор и эмиттер), на самом деле у них есть конструктивные отличия (например в размерах) и равнозначными они не являются. Именно из-за этой неравнозначности и существует разделение на «нормальный активный режим» и «инверсный активный режим».

Иногда ещё выделяют пятый, так называемый, «барьерный режим». В этом случае база транзистора закорочена с коллектором. По сути правильнее было бы говорить не о каком-то особом режиме, а об особом способе включения. Режим тут вполне обычный — близкий к пограничному состоянию между активным режимом и насыщением. Его можно получить и не только закорачивая базу с коллектором. В данном конкретном случае вся фишка в том, что при таком способе включения, как бы мы не меняли напряжение питания или нагрузку — транзистор всё равно останется в этом самом пограничном режиме. То есть транзистор в этом случае будет эквивалентен диоду.

Итак, c теорией пока закончили. Едем дальше.

Биполярный транзистор управляется током. То есть, для того, чтобы между коллектором и эмиттером мог протекать ток (по другому говоря, чтобы транзистор открылся), — должен протекать ток между эмиттером и базой (или между коллектором и базой — для инверсного режима). Более того, величина тока базы и максимально возможного тока через коллектор (при таком токе базы) связаны постоянным коэффициентом β (коэффициент передачи тока базы): IБ*β=IK.

Кроме параметра β используется ещё один коэффициент: коэффициент передачи эмиттерного тока (α). Он равен отношению тока коллектора к току эмиттера: α=Iк/Iэ. Значение этого коэффициента обычно близко к единице (чем ближе к единице — тем лучше). Коэффициенты α и β связаны между собой следующим соотношением: β=α/(1-α).

В отечественных справочниках часто вместо коэффициента β указывают коэффициент h21Э (коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером), в забугорной литературе иногда вместо β можно встретить hFE. Ничего страшного, обычно можно считать, что все эти коэффициенты равны, а называют их зачастую просто «коэффициент усиления транзистора».

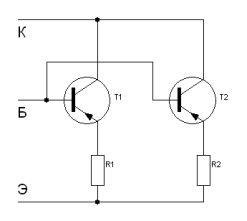

Что нам это даёт и зачем нам это надо? На рисунке слева изображены простейшие схемы. Они эквивалентны, но построены с участием транзисторов разных проводимостей. Также присутствуют: нагрузка, в виде лампочки накаливания, переменный резистор и постоянный резистор.

Смотрим на левую схему. Что там происходит? Представим себе, что ползунок переменного резистора в верхнем положении. При этом на базе транзистора напряжение равно напряжению на эмиттере, ток базы равен нулю, следовательно ток коллектора тоже равен нулю (IК=β*IБ) — транзистор закрыт, лампа не светится. Начинаем опускать ползунок вниз

— напряжение на нём начинает опускаться ниже, чем на эмиттере — появляется ток из эмиттера в базу (ток базы) и одновременно с этим — ток из эмиттера в коллектор (транзистор начнёт открываться). Лампа начинает светиться, но не в полный накал. Чем ниже мы будем перемещать ползунок переменного резистора — тем ярче будет гореть лампа.

И тут, внимание! Если мы начнём перемещать ползунок переменного резистора вверх — то транзистор начнёт закрываться, а токи из эмиттера в базу и из эмиттера в коллектор — начнут уменьшаться. На правой схеме всё то же самое, только с транзистором другой проводимости.

Рассмотренный режим работы транзистора как раз является активным. В чём суть? Ток управляет током? Именно, но фишка в том, что коэффициент β может измеряться десятками и

даже сотнями. То есть для того, чтобы сильно менять ток, протекающий из эмиттера в коллектор, нам достаточно лишь чуть-чуть изменять ток, протекающий из эмиттера в базу.

В активном режиме транзистор (с соответствующей обвязкой) используется в качестве усилителя.

Мы устали… отдохнём немного…

Теперь разберёмся с работой транзистора в качестве ключа. Смотрим на левую схему. Пусть переключатель S будет замкнут в положении 1. При этом база транзистора через резистор R притянута к плюсу питания, поэтому ток между эмиттером и базой отсутствует и транзистор закрыт. Представим, что мы перевели переключатель S в положение 2. Напряжение на базе становится меньше, чем на эмиттере, — появляется ток между эмиттером и базой (его величина определяется сопротивлением R). Сразу возникает ток КЭ. Транзистор открывается, лампа загорается. Если мы снова вернём переключатель S в положение 1 — транзистор закроется, лампа погаснет. (на правой схеме всё то же самое, только транзистор другой проводимости)

В этом случае говорят, что транзистор работает в качестве ключа. В чём суть? Транзистор переключается между двумя состояниями — открытым и закрытым. Обычно при использовании транзистора в качестве ключа — стараются, чтобы в открытом состоянии транзистор был близок к насыщению (при этом падение напряжения между коллектором и эмиттером, а значит и потери на транзисторе, — минимальны).Для этого специальным образом рассчитывают ограничительный резистор в цепи базы. Состояний глубокого насыщения и глубокой отсечки обычно стараются избежать, потому что в этом случае увеличивается время переключения ключа из одного состояния в другое.

Небольшой пример расчётов. Представим себе, что мы управляем лампой накаливания 12В, 50мА через транзистор. Транзистор у нас работает в качестве ключа, поэтому в открытом состоянии должен быть близок к насыщению. Падение напряжения между коллектором и эмиттером учитывать не будем, поскольку для режима насыщения оно на порядок меньше напряжения питания. Так как через лампу течёт ток 50 мА, то нам нужно выбрать транзистор с максимальным током КЭ не менее 62,5 мА (обычно рекомендуют использовать компоненты на 75% от их максимальных параметров, это такой своеобразный запас). Открываем справочник и ищем подходящий p-n-p транзистор. Например КТ361. В нашем случае по току подходят с буквенными индексами «а, б, в, г», так как максимальное напряжение КЭ у них 20В, а у нас в задаче всего 12В.

Предположим, что использовать будем КТ361А, с коэффициентом усиления от 20 до 90. Так как нам нужно, чтобы транзистор гарантированно открылся полностью, — в расчёте будем использовать минимальный Кус=20. Теперь думаем. Какой минимальный ток должен течь между эмиттером и базой, чтобы через КЭ обеспечить ток 50 мА?

50 мА/ 20 раз = 2,5 мА

Токоограничивающий резистор какого номинала нужно поставить, чтобы пустить через БЭ ток 2,5 мА?

Тут всё просто. Закон Ома: I=U/R. Следовательно R=(12 В питания — 0,65 В потери на pn-переходе БЭ) / 0,0025 А = 4540 Ом. Так как 2,5 мА — это минимальный ток, который в нашем случае должен протекать из эмиттера в базу, то нужно выбрать из стандартного ряда ближайший резистор меньшего сопротивления. Например, с 5% отклонением это будет резистор 4,3 кОм.

Теперь о токе. Для зажигания лампы с номинальным током 50 мА нам нужно коммутировать ток всего 2,5 мА. И это при использовании ширпотребовского, копеечного транзистора, с низким Кус, разработанного 40 лет назад. Чувствуете разницу? Насколько можно уменьшить габариты выключателей (а значит и их стоимость) при использовании транзисторов.

Вернёмся опять к теории.

В рассмотренных выше примерах мы использовали только одну из схем включения транзистора. Всего же, в зависимости от того, куда мы подаём управляющий сигнал и откуда снимаем выходной сигнал (от того, какой электрод для этих сигналов является общим) выделяют 3 основных схемы включения биполярных транзисторов (ну, логично, да? — у транзистора 3 вывода, значит если делить схемы по принципу, что один из выводов общий, то всего может быть 3 схемы):

1) Схема с общим эмиттером.

Если считать, что входной ток — это ток базы, входное напряжение — это напряжение на переходе БЭ, выходной ток — ток коллектора и выходное напряжение — это напряжение между коллектором и эмиттером, то можно записать, что: Iвых/Iвх=Iк/Iб=β , Rвх=Uбэ/Iб.

Кроме того, так как Uвых=Eпит-Iк*R, то видно, что, во-первых, выходное напряжение легко можно сделать гораздо выше входного, а во-вторых, что выходное напряжение инвертировано по отношению ко входному (когда Uбэ=Uвх увеличивается и входной ток растёт — выходной ток также растёт, но Uкэ=Uвых при этом уменьшается).

Такая схема включения (для краткости её обозначают ОЭ) является наиболее распространённой, поскольку позволяет усилить как ток, так и напряжение, то есть позволяет получить максимальное усиление мощности. Замечу, что эта дополнительная мощность у усиленного сигнала берётся не из воздуха и не от самого транзистора, а от источника питания (Eпит), без которого транзистор ничего не сможет усилить и вообще никакого тока в выходной цепи не будет. (Я думаю, — мы позже, в отдельной статье, про то, как именно работают транзисторные усилители и как их рассчитывать, подробнее напишем).

2) Схема с общей базой.

Здесь входной ток — это ток эмиттера, входное напряжение — это напряжение на переходе БЭ, выходной ток — ток коллектора, а выходное напряжение — это напряжение на включенной в цепь коллектора нагрузке. Для этой схемы: Iвых≈Iвх, т.к. Iк≈Iэ, Rвх=Uбэ/Iэ.

Такая схема (ОБ) усиливает только напряжение и не усиливает ток. Сигнал в данном случае по фазе не сдвигается.

3) Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель).

Здесь входной ток — это ток базы, а входное напряжение подключено к переходу БЭ транзистора и нагрузке, выходной ток — ток эмиттера, а выходное напряжение — это напряжение на включенной в цепь эмиттера нагрузке. Для этой схемы: Iвых/Iвх=Iэ/Iб=(IК+IБ)/IБ=β+1, т.к. обычно коэффициент β достаточно большой, то иногда считают Iвых/Iвх≈β. Rвх=Uбэ/Iб+R. Uвых/Uвх=(Uбэ+Uвых)/Uвых≈1.

Как видим, такая схема (ОК) усиливает ток и не усиливает напряжение. Сигнал в данном случае по фазе не сдвигается. Кроме того, данная схема имеет самое большое входное сопротивление.

Оранжевыми стрелками на приведённых выше схемах показаны контура протекания токов, создаваемых источником питания выходной цепи (Епит) и самим входным сигналом (Uвх). Как видите, в схеме с ОБ ток, создаваемый Eпит, протекает не только через транзистор, но и через источник усиливаемого сигнала, а в схеме с ОК, наоборот, — ток, создаваемый входным сигналом, протекает не только через транзистор, но и через нагрузку (по этим приметам можно легко отличить одну схему включения от другой).

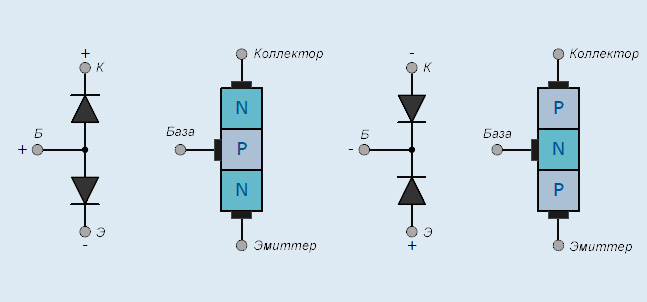

Ну и на последок поговорим о том, как проверить биполярный транзистор на исправность. В большинстве случаев о исправности транзистора можно судить по состоянию pn-переходов. Если рассматривать эти pn-переходы независимо друг от друга, то транзистор можно представить как совокупность двух диодов (как на рисунке слева). В общем-то взаимное влияние pn-переходов и делает транзистор транзистором, но при проверке можно с этим взаимным влиянием не считаться, поскольку напряжение к выводам транзистора мы прикладываем попарно (к двум выводам из трёх). Соответственно, проверить эти pn-переходы можно обычным мультиметром в режиме проверки диодов. При подключении красного щупа (+) к катоду диода, а чёрного к аноду — pn-переход будет закрыт (мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление), если поменять щупы местами — pn-переход будет открыт (мультиметр показывает падение напряжения на открытом pn-переходе, обычно 0,6-0,8 В). При подключении щупов между коллектором и эмиттером мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, независимо от того какой щуп подключен к коллектору, а какой к эмиттеру.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Режимы работы биполярного транзистора

- Инверсный активный режим. Здесь открыт переход БК, а ЭБ наоборот закрыт. Усилительные свойства в этом режиме, естественно, хуже некуда, поэтому транзисторы в этом режиме используются очень редко.

- Режим насыщения. Оба перехода открыты. Соответственно, основные носители заряда коллектора и эмиттера «бегут» в базу, где активно рекомбинируют с ее основными носителями. Из-за возникающей избыточности носителей заряда сопротивление базы и p-n переходов уменьшается. Поэтому цепь, содержащую транзистор в режиме насыщения можно считать короткозамкнутой, а сам этот радиоэлемент представлять в виде эквипотенциальной точки.

- Режим отсечки. Оба перехода транзистора закрыты, т.е. ток основных носителей заряда между эмиттером и коллектором прекращается. Потоки неосновных носителей заряда создают только малые и неуправляемые тепловые токи переходов. Из-за бедности базы и переходов носителями зарядов, их сопротивление сильно возрастает. Поэтому часто считают, что транзистор, работающий в режиме отсечки, представляет собой разрыв цепи.

- Барьерный режим В этом режиме база напрямую или через малое сопротивление замкнута с коллектором. Также в коллекторную или эмиттерную цепь включают резистор, который задает ток через транзистор. Таким образом получается эквивалент схемы диода с последовательно включенным сопротивлением. Этот режим очень полезный, так как позволяет схеме работать практически на любой частоте, в большом диапазоне температур и нетребователен к параметрам транзисторов.

Поскольку контактов у транзистора три, то в общем случае питание на него нужно подавать от двух источников, у которых вместе получается четыре вывода. Поэтому на один из контактов транзистора приходится подавать напряжение одинакового знака от обоих источников. И в зависимости от того, что это за контакт, различают три схемы включения биполярных транзисторов: с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) и общей базой (ОБ). У каждой из них есть как достоинства, так и недостатки. Выбор между ними делается в зависимости от того, какие параметры для нас важны, а какими можно поступиться.

Схема включения с общим эмиттером

Эта схема дает наибольшее усиление по напряжению и току (а отсюда и по мощности — до десятков тысяч единиц), в связи с чем является наиболее распространенной. Здесь переход эмиттер-база включается прямо, а переход база-коллектор — обратно. А поскольку и на базу, и на коллектор подается напряжение одного знака, то схему можно запитать от одного источника. В этой схеме фаза выходного переменного напряжения меняется относительно фазы входного переменного напряжения на 180 градусов.

Но ко всем плюшкам схема с ОЭ имеет и существенный недостаток. Он заключается в том, что рост частоты и температуры приводит к значительному ухудшению усилительных свойств транзистора. Таким образом, если транзистор должен работать на высоких частотах, то лучше использовать другую схему включения. Например, с общей базой.

Схема включения с общей базой

Эта схема не дает значительного усиления сигнала, зато хороша на высоких частотах, поскольку позволяет более полно использовать частотную характеристику транзистора. Если один и тот же транзистор включить сначала по схеме с общим эмиттером, а потом с общей базой, то во втором случае будет наблюдаться значительное увеличение его граничной частоты усиления. Поскольку при таком подключении входное сопротивление низкое, а выходное — не очень большое, то собранные по схеме с ОБ каскады транзисторов применяют в антенных усилителях, где волновое сопротивление кабелей обычно не превышает 100 Ом.

В схеме с общей базой не происходит инвертирование фазы сигнала, а уровень шумов на высоких частотах снижается. Но, как уже было сказано, коэффициент усиления по току у нее всегда немного меньше единицы. Правда, коэффициент усиления по напряжению здесь такой же, как и в схеме с общим эмиттером. К недостаткам схемы с общей базой можно также отнести необходимость использования двух источников питания.

Схема включения с общим коллектором

Особенность этой схемы в том, что входное напряжение полностью передается обратно на вход, т. е. очень сильна отрицательная обратная связь.

Напомню, что отрицательной называют такую обратную связь, при которой выходной сигнал подается обратно на вход, чем снижает уровень входного сигнала. Таким образом происходит автоматическая корректировка при случайном изменении параметров входного сигнала

Коэффициент усиления по току почти такой же, как и в схеме с общим эмиттером. А вот коэффициент усиления по напряжению маленький (основной недостаток этой схемы). Он приближается к единице, но всегда меньше ее. Таким образом, коэффициент усиления по мощности получается равным всего нескольким десяткам единиц.

В схеме с общим коллектором фазовый сдвиг между входным и выходным напряжением отсутствует. Поскольку коэффициент усиления по напряжению близок к единице, выходное напряжение по фазе и амплитуде совпадает со входным, т. е. повторяет его. Именно поэтому такая схема называется эмиттерным повторителем. Эмиттерным — потому, что выходное напряжение снимается с эмиттера относительно общего провода.

Такое включение используют для согласования транзисторных каскадов или когда источник входного сигнала имеет высокое входное сопротивление (например, пьезоэлектрический звукосниматель или конденсаторный микрофон).

Два слова о каскадах

Бывает такое, что нужно увеличить выходную мощность (т.е. увеличить коллекторный ток). В этом случае используют параллельное включение необходимого числа транзисторов.

Естественно, они должны быть примерно одинаковыми по характеристикам. Но необходимо помнить, что максимальный суммарный коллекторный ток не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора любого из транзисторов каскада.

Тем не менее (спасибо wrewolf за замечание), в случае с биполярными транзисторами так делать не рекомендуется. Потому что два транзистора даже одного типономинала хоть немного, но отличаются друг от друга. Соответственно, при параллельном включении через них будут течь токи разной величины. Для выравнивания этих токов в эмиттерные цепи транзисторов ставят балансные резисторы. Величину их сопротивления рассчитывают так, чтобы падение напряжения на них в интервале рабочих токов было не менее 0,7 В. Понятно, что это приводит к значительному ухудшению КПД схемы.

Может также возникнуть необходимость в транзисторе с хорошей чувствительностью и при этом с хорошим коэффициентом усиления. В таких случаях используют каскад из чувствительного, но маломощного транзистора (на рисунке — VT1), который управляет энергией питания более мощного собрата (на рисунке — VT2).

Почему биполярный транзистор может усиливать сигналы

Итак, мы уже знаем, что усиление электрических сигналов возможно в приборах с управляемыми потоками электрических зарядов. Однако сама по себе данная фраза ничего не значит. Возникает естественный вопрос: как, имея управляемый поток зарядов и подавая на вход слабый сигнал, на выходе прибора получить сильный сигнал?

Для начала, видимо, следует разобраться в том, что же такое усиление электрических сигналов. Предположим, что мы имеем источник электрического сигнала, который при определенном сопротивлении нагрузки может обеспечить некоторые ток и напряжение сигнала на ней. Если нас не удовлетворяет напряжение на нагрузке, то, используя простейшие пассивные элементы (например, трансформатор), мы можем легко поднять его до необходимого уровня. Расплатой за это будет падение сигнального тока. И наоборот, если мы увеличим ток — снизится напряжение. В любом случае полезная мощность сигнала (P_C = U_С I_С) , передаваемая в нагрузку, при добавлении любых пассивных компонентов в схему может только снижаться. Для увеличения этой мощности нужны так называемые активные компоненты — усилители. Именно они позволяют из слабых входных воздействий получать мощные сигналы на выходе устройства.

Что же необходимо для работы усилительного устройства? Рассмотрим простой пример. Водитель автомобиля давит на педаль газа, и чем большее усилие он прикладывает к маленькой педали, тем быстрее едет большой и тяжелый автомобиль. Однако всем известно, что автомобиль двигает не слабый водитель, а мощный двигатель. Т.е. педаль — это лишь средство воздействия на двигатель, который и выполняет всю работу. На таком же принципе основано действие и усилителей электрических сигналов. В них создается отдельный мощный сигнал, который и попадает на выход усилителя, а слабый входной сигнал лишь воздействует на этот мощный сигнал, заставляя его изменяться по тому же закону.

Как уже говорилось, в полупроводниках могут существовать потоки электрических зарядов. Если такой поток протекает от одного электрода полупроводникового прибора к другому, то между этими двумя электродами возникает электрический ток, абсолютная величина которого пропорциональна мощности потока (количеству перемещаемых за единицу времени зарядов). Очевидно, что при определенных условиях с помощью мощного внешнего источника питания мы можем создавать в полупроводниковых структурах самые разнообразные потоки зарядов. Вопрос, однако, заключается в том, как обеспечить воздействие на эти потоки слабого сигнала, который мы хотим усилить. Вернемся теперь к рассмотрению биполярного транзистора.

На рис. 1.2 показана схема, в которой на выводы эмиттера и коллектора транзистора (n)-(p)-(n)-типа подано достаточно большое напряжение от внешнего мощного источника питания плюсом к коллектору и минусом к эмиттеру. Если бы между эмиттерной и коллекторной (n)-областями транзистора не было тонкой базовой прослойки с проводимостью (p)-типа, то очевидно, что в полупроводнике возник бы мощный поток электронов от эмиттера к коллектору.

Рис. 1.2. Схема подачи напряжений на биполярный транзистор n-p-n-типа для обеспечения режима усиления

Однако на практике даже весьма тонкой базовой прослойки оказывается достаточно, чтобы предотвратить это явление. Все изменяется, если мы приложим к базе транзистора некоторое незначительное по величине и положительное относительно эмиттера напряжение (рис. 1.2). При этом эмиттерный p-n-переход транзистора оказывается под напряжением, соответствующим его проводящему состоянию, и в (p)-(n)-структуре эмиттер—база образуется поток электронов в том же направлении, в котором он мог бы возникнуть при отсутствии базовой области. Электроны, достигая базовой области, по логике должны уходить в базовый электрод, обеспечивая прохождение тока в цепи база—эмиттер транзистора, но на практике происходит другое. Подгоняемые большим напряжением, приложенным между коллектором и эмиттером, электроны быстро пролетают через узкую базовую область и уходят к коллекторному электроду, т.е. возникает тот самый мощный поток зарядов между эмиттером и коллектором, который мы не могли получить ранее. Только крайне незначительная часть электронов попадает в базовый электрод. Таким образом, мы имеем слабый ток в цепи эмиттер—база и сильный ток в цепи эмиттер—коллектор (напомним, что направление электрического тока считается противоположным направлению движения отрицательных зарядов, в нашем случае — электронов). Повышая напряжение на базе транзистора, мы будем наращивать мощность потока электронов, при этом токи в цепях будут расти соответственно.

Итак, оказывается, что в биполярном транзисторе можно создать сильный электрический ток в цепи «коллектор — эмиттер — внешний мощный источник питания» при достаточно слабом токе в цепи «база — эмиттер — маломощный источник сигнала». Причем данное слабое воздействие на базу оказывает управляющее действие на ток в коллекторно-эмиттерной цепи. Если далее в коллекторную или эмиттерную цепь транзистора (рис. 1.2) включить некоторое сопротивление (нагрузку), то окажется, что ток и напряжение на нем повторяют форму входного сигнала на базе транзистора, но мощность, подаваемая на него, гораздо выше мощности входного сигнала, т.е. происходит усиление.

Мы описали работу биполярного транзистора (n)-(p)-(n)-типа. Для приборов (p)-(n)-(p)-типа все выглядит совершенно аналогично. Только здесь мы должны рассматривать не потоки электронов, а потоки положительных зарядов — дырок. При этом полярности всех внешних напряжений меняются на обратные. Других отличий нет.

Устройство биполярного транзистора.

Этот полупроводниковый триод состоит из 3 частей – эмиттера, коллектора и базы. Таким образом, ключевыми элементами биполярного транзистора являются два p-n-перехода, а не один, как в полевых. Эмиттер исполняет функцию генератора носителей заряда, которые формируют рабочий ток, стекающий в приёмник – коллектор. База необходима для подачи управляющего напряжения.

Если рассматривать плоскую модель БТ, то радиокомпонент представляет собой две области с p- или n- проводимостью (эмиттер и коллектор), разделённые тонким слоем полупроводника с проводимостью обратного знака (база). Полупроводниковый кристалл со стороны коллектора физически крупнее. Такое соотношение обеспечивает правильную работу биполярного транзистора.

В зависимости от типа проводимости эмиттера, коллектора и базы различают PNP- и NPN- транзисторы.

В NPN — транзисторе крайняя область (эмиттер) имеет электропроводность типа N, средняя область (база) — типа P, а крайняя область (коллектор) — также типа N.

В PNP — транзисторе соответственно наоборот: эмиттер типа P, база типа N, коллектор типа P.

В принципе, они функционируют одинаково с той лишь разницей, что к ним прикладываются напряжения разной полярности. Выбор того или иного вида БТ определяется особенностями конкретных радиотехнических устройств.

Принцип работы биполярного транзистора.

При подключении эмиттера и коллектора к источнику питания создаются почти все условия для протекания тока. Однако свободному перемещению носителей заряда препятствует база, и для устранения этой помехи на неё подаётся напряжение смещения. В базовом слое полупроводника возникают физико-химические процессы электронно-дырочной рекомбинации, в результате которой через базу начинает течь небольшой ток. В результате p-n-переходы открывают путь потоку носителей заряда от эмиттера к коллектору.

Если ток, протекающий через базу, меняется по какому-то закону, то точно так же изменяется и мощный ток между эмиттером и коллектором. Следовательно, мы получаем на выходе биполярного транзистора такой же сигнал, как и на базе, но с более высокой мощностью. В этом и состоит усилительная функция биполярного транзистора.

Характеристики

Так как полупроводниковые триоды (транзисторы) выполнены из полупроводника, то и на их работу влияет окружающая среда. Например, при изменении температуры окружающей среды, транзистор может вносить нелинейные искажения в выходной сигнал. С этим борются при помощи термпостабидизционных схем, которые позволяют стабилизировать работу транзистора на высоких температурах.

Также у транзисторов есть ВАХ (вольт-амперные характеристики), которые в отличие от вакуумной техники, быстро переходят в насыщение.

У всех транзисторов есть следующие параметры:

- Коэффициент усиления по току;

- Коэффициент усиления по напряжению;

- Коэффициент усиления по току;

- Коэффициент обратной связи;

- Коэффициент передачи по току;

- Входное сопротивление;

- Выходное сопротивление;

- Время включения;

- Максимально допустимый ток и др.

- Обратный ток коллектор-эмиттер;

- Частота коэффициента передачи тока базы;

- Обратный ток коллектора;

- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером и др.

Режимы работы

В целом, можно выделить несколько режимов работы:

- Номинальный режим;

- Инверсный;

- Насыщения;

- Отсечка;

- Барьерный.

Функции транзисторов

Транзисторы выполняют следующие функции:

- Позволяют усиливать электрические сигналы. Транзисторы усиливают любые электрические сигналы, как высокие так и низкие частоты.

- Могут работать как ключ, включать и выключать поступление электрического тока. Благодаря этому простому включению и выключению работают все современные процессоры. Транзисторы – это основа всей современной цифровой техники.

- Генерируют электрические сигналы за счет положительной обратной связи. На их основе можно сделать генераторы звука и сигналов.

- Могут согласовывать сопротивления электрических цепях за счет различных схем включения и работают как ограничители тока. В блоках питания транзисторы могут ограничивать ток короткого замыкания, а также работать как предохранитель.

Чем транзисторы уступают лампам

Несмотря на неоспоримые преимущества транзисторов перед лампами, ламповые триоды по прежнему имеют ряд преимуществ., среди которых:

- Устойчивость к высоким электромагнитным наводкам и помехам. Это не значит, что полупроводниковая техника может выйти из строя от любых помех. Но если случится сильнейшая магнитная буря от Солнца (или мощный ЭМИ удар от ядерных бомб), то все p-n переходы в полупроводниковой технике могут выйти из строя из-за высоких токов наводки. Вакуумная техниках намного устойчивее к таким помехам.

- Ламповая техника намного лучше и стабильнее работает на высоких частотах. И это уже особенности конструкции. Так как в транзисторах есть p-n переходы, то у них тоже есть своя емкость. А паразитная емкость на высоких частотах негативно влияет на усиление сигнала. Появляются нелинейные искажения. А в вакуумной технике есть такие лампы, у которых по несколько экранирующих сеток, которые позволяют снизить эффект паразитных емкостей. Пример радиолампы — это клистрон.

Нельзя прямо сказать, что транзисторы полностью искоренили лампы. У каждой детали есть свои преимущества и недостатки в разных областях. Конечно, в цифровой технике транзисторам нет ровни среди ламп. Однако на сверхвысоких частотах транзисторы по-прежнему уступают лампам.