При фиксированной температуре реакция возможна, если взаимодействующие молекулы обладают определнным запасом энергии. Аррениус эту избыточную энергию назвал энергией активации , а сами молекулы активированными .

Модель 5.2. Распределение Максвелла

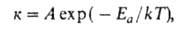

По Аррениусу константа скорости и энергия активации связаны соотношением, получившим название уравнения Аррениуса:

Здесь – предэкспоненциальный множитель, – универсальная газовая постоянная, – абсолютная температура.

Таким образом, при постоянной температуре скорость реакции определяет . Чем больше , тем меньше число активных молекул и тем медленнее протекает реакция. При уменьшении скорость возрастает, а при = 0 реакция протекает мгновенно.

Величина характеризует природу реагирующих веществ и определяется экспериментально из зависимости . Записав уравнение (5.3) в логарифмическом виде и решая его для констант при двух температурах, находим :

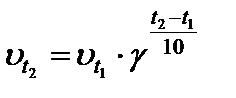

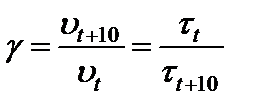

Если = 50–100 кДж∙моль –1 , то из уравнения Аррениуса следует, что при изменении температуры реакции на 10 градусов ее скорость изменится в 2–4 раза. Это правило было эмпирически установленно Вант-Гоффом:

γ – температурный коэффициент скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа имеет ограниченное применение, поскольку величина γ зависит от температуры, а вне области = 50–100 кДж ∙ моль –1 это правило вообще не выполняется.

На рис. 5.4 видно, что затрачиваемая на перевод начальных продуктов в активное состояние (А* – активированный комплекс) энергия затем полностью или частично вновь выделяется при переходе к конечным продуктам. Разность энергий начальных и конечных продуктов определяет реакции, которая от энергии активации не зависит.

Таким образом, по пути из исходного состояния в конечное система должна преодолеть энергетический барьер. Только активные молекулы, обладающие в момент столкновения необходимым избытком энергии, равным , могут преодолеть этот барьер и вступить в химическое взаимодействие. С ростом температуры увеличивается доля активных молекул в реакционнной среде.

| 1 |

| Рисунок 5.4 |

Реакционный путь экзотермической и эндотермической реакции A + B → D; A* – переходное состояние, активированный комплекс

Предэкспоненциальный множитель характеризует общее число соударений. Для реакций с простыми молекулами близок к теоретической величине столкновений , т. е. , рассчитываемой из кинетической теории газов. Для сложных молекул ≠ , поэтому необходимо вводить стерический фактор :

Стерический фактор учитывает то обстоятельство, что для взаимодействия сложных активных молекул необходима определенная взаимная ориентация: течению процессов способствует столкновение молекул в положениях, когда в соприкосновение приходят их реакционноспособные связи или неподеленные пары электронов.

Температурный коэффициент. Как находить температурный коэффициент быстро? Задачи из ЕНТ.

Таким образом, уравнение Аррениуса имеет вид

Здесь – число всех соударений, – доля соударений, благоприятных в пространственном отношении (принимает значения от 0 до ), – доля активных, т. е. благоприятных в энергетическом отношении соударений.

Размерность константы скорости получается из соотношения

и, как видно из уравнения Аррениуса, размерность предэкспоненты та же.

Для и концентраций, выраженных в моль∙л –1 , имеет следующие приблизительные значения в реакциях различной молекулярности:

| 10 13 –10 14 c –1 | 10 11 –10 12 л∙моль –1 c –1 | 10 9 –10 11 л∙моль –1 c –1 |

Анализируя выражение (5.3), приходим к выводу, что существуют две принципиальные возможности ускорения реакции:

а) увеличение температуры,

б) снижение энергии активации.

Температурный коэффициент скорости реакции

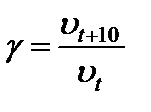

Возрастание скорости реакции с ростом температуры принято характеризовать температурным коэффициентом скорости реакции , числом, показывающим, во сколько раз возрастает скорость данной реакции при повышении температуры системы на 10°С. Температурный коэффициент различных реакций различен. При обычных температурах его значение для большинства реакций находится в пределах от 2. 4.

Температурный коэффициент определяют в соответствии с так называемым «правилом Вант-Гоффа», которое математически выражается уравнением

где v1 и v2 – скорости реакции при температурах Т1 и Т2; температурный коэффициент реакции.

Так, например, если = 2, то при Т2 – Т1 = 50°С v2/v1 = 2 5 = 32, т.е. реакция ускорилась в 32 раза, причем это ускорение никак не зависит от абсолютных величин Т1 и Т2, а только от их разности.

Энергия активации, разность между значениями средней энергии частиц (молекул, радикалов, ионов и др.), вступающих в элементарный акт химической реакции, и средней энергии всех частиц, находящихся в реагирующей системе. Для различных химических реакций Э. а. изменяется в широких пределах — от нескольких до ~ 10 дж./ моль. Для одной и той же химической реакции значение Э. а. зависит от вида функций распределения молекул по энергиям их поступательного движения и внутренним степеням свободы (электронным, колебательным, вращательным). Как статистическую величину Э. а. следует отличать от пороговой энергии, или энергетического барьера, — минимальной энергии, которой должна обладать одна пара сталкивающихся частиц для протекания данной элементарной реакции.

Аррениуса уравнение, температурная зависимость константы скорости к элементарной хим. реакции:

где A-предэкспоненциальныи множитель (размерность совпадает с размерностью к), Еа -энергия активации, обычно принимающая положит. значения, Т-абс. температура, k-постоянная Больцмана. Принято приводить Еа в расчете не на одну молекулу. а на число частиц NA = 6,02*10 23 (постоянная Авогадро) и выражать в кДж/моль; в этих случаях в уравнении Аррениуса величину k заменяют газовой постоянной R. График зависимости 1nк от 1/kT (аррениусов график) – прямая линия, отрицательный наклон которой определяется энергией активации Еа и характеризует положит. температурную зависимость к.

Скорость химической реакции — изменение количества одного из реагирующих веществ за единицу времени в единице реакционного пространства. Является ключевым понятием химической кинетики. Скорость химической реакции — величина всегда положительная, поэтому, если она определяется по исходному веществу (концентрация которого убывает в процессе реакции), то полученное значение домножается на −1.

Например для реакции:

выражение для скорости будет выглядеть так:

Скорость химической реакции в каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов, возведенным в некоторые степени.

Для элементарных реакций показатель степени при значении концентрации каждого вещества часто равен его стехиометрическому коэффициенту, для сложных реакций это правило не соблюдается. Кроме концентрации на скорость химической реакции оказывают влияние следующие факторы:

- природа реагирующих веществ,

- наличие катализатора,

- температура (правило Вант-Гоффа),

- давление,

- площадь поверхности реагирующих веществ.

Если мы рассмотрим самую простую химическую реакцию A + B → C, то мы заметим, что мгновенная скорость химической реакции величина непостоянная.

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции [1] . Количество катализатора, в отличие от других реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор участвует в реакции. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно (до миллиона раз) [ источник? ] повторяется.

Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный — образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества [1] . Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.

Гетерогенные катализаторы имеют, как правило, сильно развитую поверхность, для чего их распределяют на инертном носителе (силикагель, оксид алюминия, активированный уголь и др.).

Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-восстановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со +3 , V2O5+MoO3). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.

Много реакций осуществлено при помощи катализаторов, которые действуют через координацию реагентов у атома или иона переходного металла (Ti, Rh, Ni). Такой катализ называется координационным.

Если катализатор обладает хиральными свойствами, то из оптически неактивного субстрата получается оптически активный продукт.

В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции [2][3] . Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня (Имянитов).

В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.

Катализаторы следует отличать от инициаторов. Например, перекиси распадаются на свободные радикалы, которые могут инициировать радикальные цепные реакции. Инициаторы расходуются в процессе реакции, поэтому их нельзя считать катализаторами.

Ингибиторы иногда ошибочно считают отрицательными катализаторами. Но ингибиторы, например, цепных радикальных реакций, реагируют со свободными радикалами и, в отличие от катализаторов, не сохраняются. Другие ингибиторы (каталитические яды) связываются с катализатором и его дезактивируют, здесь имеет место подавление катализа, а не отрицательный катализ. Отрицательный катализ в принципе невозможен: он обеспечивал бы для реакции более медленный путь, но реакция, естественно, пойдёт по более быстрому, в данном случае, не катализированному, пути.

Диспе́рсная систе́ма — это образования из двух или более числа фаз (тел), которые совершенно или практически не смешиваются и не реагируют друг с другом химически. Первое из веществ (дисперсная фаза) мелко распределено во втором (дисперсионная среда). Если фаз несколько, их можно отделить друг от друга физическим способом (центрифугировать, сепарировать и т. д.).

Обычно дисперсные системы — это коллоидные растворы, золи. К дисперсным системам относят также случай твёрдой дисперсной среды, в которой находится дисперсная фаза.

Наиболее общая классификация дисперсных систем основана на различии в агрегатном состоянии дисперсионной среды и дисперсной фазы. Сочетания трех видов агрегатного состояния позволяют выделить девять видов дисперсных систем. Для краткости записи их принято обозначать дробью, числитель которой указывает на дисперсную фазу, а знаменатель на дисперсионную среду, например для системы «газ в жидкости» принято обозначение Г/Ж.

Дисперсная фаза

Дисперсионная среда

Название и пример

Дисперсная система не образуется

Аэрозоли: туманы, облака

Аэрозоли (пыли, дымы), порошки

Газовые эмульсии и пены

Суспензии и золи: пульпа, ил, взвесь, паста

Капиллярные системы: жидкость в пористых телах, грунт, почва

Твёрдые гетерогенные системы: сплавы, бетон, ситаллы, композиционные материалы

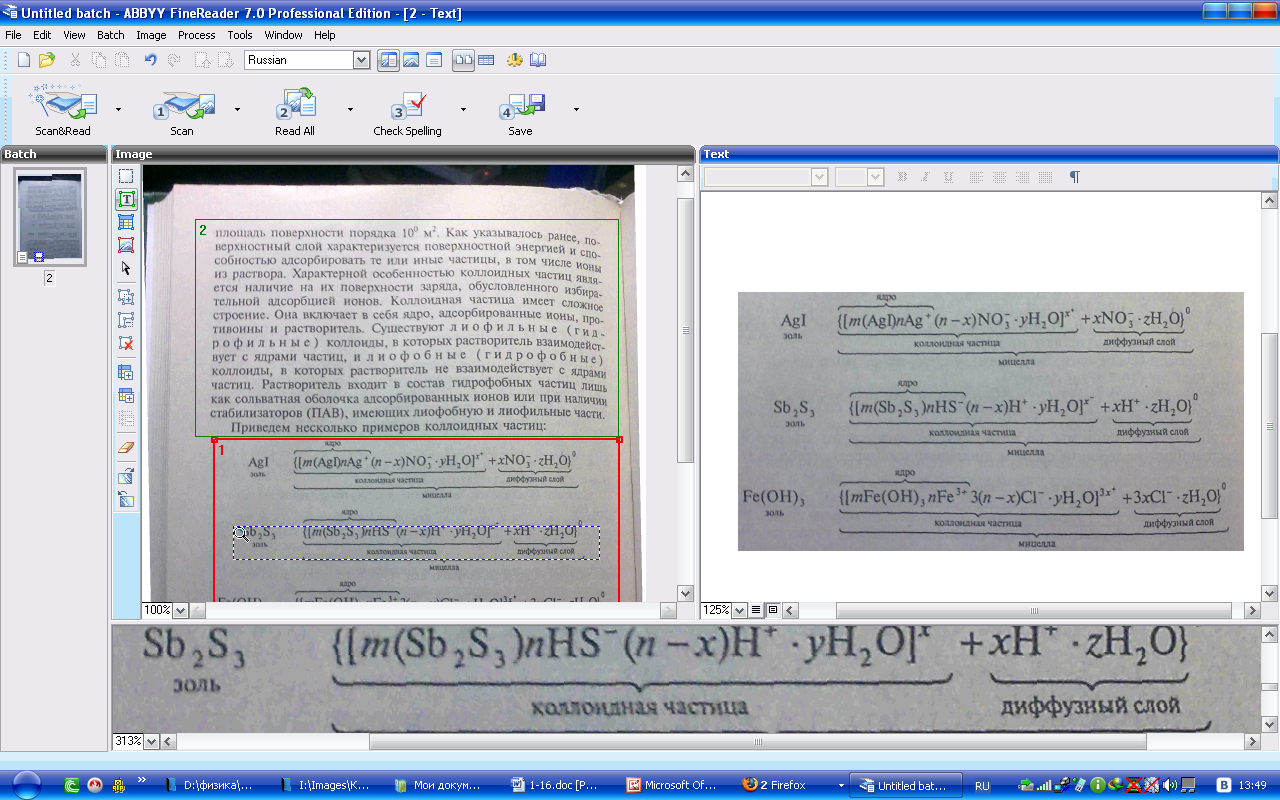

Коллоидные растворы. Коллоидное состояние характерно для многих веществ, если их частицы имеют размер от 1 до 500 нм. Легко показать, что суммарная поверхность этих частиц огромна. Если предположить, что частицы имеют форму шара с диаметром 10 нм, то при общем объеме этих частиц 1 см 3 они будут иметь

площадь поверхности порядка 10 м2. Как указывалось ранее поверхностный слой характеризуется поверхностной энергией и способностью адсорбировать те или иные частицы, в том числе ионы

из раствора. Характерной особенностью коллоидных частиц является наличие на их поверхности заряда, обусловленного избирательной адсорбцией ионов. Коллоидная частица имеет сложное строение. Она включает в себя ядро, адсорбированные ионы, противоины и растворитель. Существуют лиофильные (гид.

роф ильные) коллоиды, в которых растворитель взаимодейстиует с ядрами частиц, илнофобные (гидрофобные) коллоиды, в которых растворитель не взаимодействует с ядрами

частиц. Растворитель входит в состав гидрофобных частиц лишь как сольватная оболочка адсорбированных ионов или при наличии стабилизаторов (ПАВ), имеющих лиофобную и лиофильные части.

Приведем несколько примеров коллоидных частиц:

Как. видно, ядро состоит из электронейтрального агрегата частиц с адсорбированными ионами элементов, входящих в состав ядра (в данных примерах ионами Аg + , НS-, Fе 3+ ). Коллоидная час-шца кроме ядра имеет противоионы и молекулы растворителя. Адсорбированные ионы и противоионы с растворителем образуют адсорбированный слой. Суммарно заряд частицы равен разности зарядов адсороированных ионов и противоионов. Вокруг частиц находится д и ф ф у з н ы й с л о и и о н о в, заряд которых равен иряду коллоидной частицы. Коллоидная частица и диффузный слои образуют электронейтральную мицеллу

Мицеллы (уменьшительное от лат. mica — частица, крупинка) — частицы в коллоидных системах, состоят из нерастворимого в данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизирующей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя. Например, мицелла сульфида мышьяка имеет строение:

Средний размер мицелл от 10 −5 до 10 −7 см.

Коагуляция — разделение коллоидного раствора на две фазы – растворитель и студнеобразную массу, или загустевание раствора в результате укрупнения частиц растворенного вещества

Пептизация — процесс перехода коллоидного осадка или геля в коллоидный раствор под действием жидкости или добавленных к ней веществ, хорошо адсорбирующихся осадком или гелем, называемых в этом случае пептизаторами (например, пептизация жиров под действием желчи). Пептизация — разъединение агрегатов частиц гелей (студней) или рыхлых осадков под влиянием определенных веществ — пептизаторов после коагуляции коллоидных растворов. В результате пептизации осадок (или гель) переходит во взвешенное состояние.

РАСТВОРЫ, однофазные системы, состоящие из двух или более компонентов. По своему агрегатному состоянию растворы могут быть твердыми, жидкими или газообразными.

Растворимость, способность вещества образовывать с другим веществом (или веществами) гомогенные смеси с дисперсным распределением компонентов (см. Растворы). Обычно растворителем считают вещество, которое в чистом виде существует в том же агрегатном состоянии, что и образовавшийся раствор. Если до растворения оба вещества находились в одном и том же агрегатном состоянии, растворителем считается вещество, присутствующее в смеси в существенно большем кол-ве.

Растворимость определяется физическим и химическим сродством молекул растворителя и растворяемого вещества, соотношением энергий взаимодействием однородных и разнородных компонентов раствора. Как правило, хорошо растворимы друг в друге подобные по физ. и хим. свойствам вещества (эмпирич. правило «подобное растворяется в подобном»). В частности, вещества, состоящие из полярных молекул, и вещества с ионным типом связи хорошо раств. в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке), а неполярные вещества хорошо раств. в неполярных растворителях (бензоле, сероуглероде).

Согласно теории, предложенной Дж. Гильдебрандом (1935), взаимная растворимость неэлектролитов возрастает с уменьшением разности их параметров растворимости d=(Е/V) 1/2 , где Е-теплота испарения, V-полярный объем. Параметр растворимости — одно из осн. понятий, определяющих когезионные свойства веществ в конденсир. состояниях; важная технол. характеристика полимеров и растворителей, лакокрасочных материалов и т.п. (см. Когезия). Р. мн. электролитов возрастает пропорционально кубу диэлектрич. проницаемости растворителя. Обычно более растворимы электролиты с большей склонностью к сольватации растворителем; образование кристаллогидратов обычно увеличивает растворимость солей.

Растворимость данного вещества зависит от температуры и давления соответствует общему принципу смещения равновесий (см. Ле Шателье-Брауна принцип). Концентрация насыщенного раствора при данных условиях численно определяет Р. вещества в данном растворителе и также наз. растворимостью. Пересыщенные растворы содержат большее кол-во растворенного вещества, чем это соответствует его растворимости, существование пересыщенных растворов обусловлено кинетич. затруднениями кристаллизации (см. Зарождение новой фазы). Для характеристики растворимости малорастворимых веществ используют произведение активностей ПА (для растворов, близких по своим свойствам к идеальному — произведение растворимости ПР).

Способы выражения концентрации растворов.

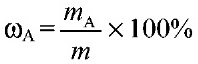

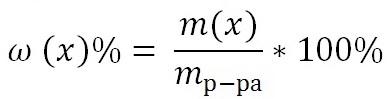

1) Массовая доля раствора ω (х). Выражается отношением массы растворенного вещества m(х) к массе раствора.

Является величиной безразмерной или выражается в процентах:

Например, 15%-ный раствор: массовая доля ω (х) = 0,15

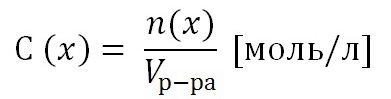

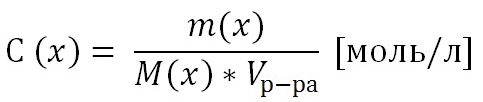

2) Молярная концентрация раствора С(х). Выражается отношением количества растворенного вещества n(x) к объему раствора, выраженному в литрах.

Т.к. количество вещества n(x) выражается отношением массы вещества m(x) к его молярной массе M(x), то молярную концентрацию раствора удобно выразить как

РАСТВОРЫ, однофазные системы, состоящие из двух или более компонентов. По своему агрегатному состоянию растворы могут быть твердыми, жидкими или газообразными.

Правило Вант-Гоффа. Температурный коэффициент скорости реакции

Зависимость скорости реакции от температуры приближенно определяется эмпирическим правилом Вант-Гоффа: при изменении температуры на каждые 10 градусов скорость большинства реакций изменяется в 2-4 раза.

Математически правило Вант-Гоффа выражается так:

где v(T2) и v(T1) — скорости реакций, соответственно при температурах Т2 и T1 (T2> T1);

γ-температурный коэффициент скорости реакции.

Значение γ для эндотермической реакции выше, чем для экзотермической. Для многих реакций γ лежит в пределах 2-4.

Физический смысл величины γ заключается в том, что он показывает, во сколько раз изменяется скорость реакции при изменении температуры на каждые 10 градусов.

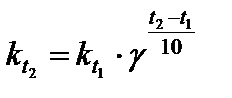

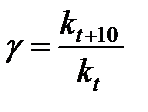

Поскольку скорость реакции и константа скорости химической реакции прямопропорциональны, то выражение (3.6) часто записывают в следующем виде:

где k(T2), k(T1)- константы скорости реакции соответственно

при температурах T2 и T1;

γ -температурный коэффициент скорости реакции.

Пример 8. На сколько градусов надо повысить температуру, что бы скорость реакции возросла в 27 раз? Температурный коэффициент реакции равен 3.

Решение. Используем выражение (3.6):

Получаем: 27 = , = 3, DТ = 30.

Ответ: на 30 градусов.

Скорость реакции и время, за которое она протекает, связаны обратно пропорциональной зависимостью: чем больше v, тем

меньше t. Математически это выражается соотношением

Пример 9. При температуре 293 К реакция протекает за 2 мин. За какое время будет протекать эта реакция при температуре 273 К, если γ = 2.

Решение. Из уравнения (3.8) следует:

Используем уравнение (3.6), поскольку Получим:

Правило Вант-Гоффа применимо для ограниченного числа химических реакций. Влияние температуры на скорость процес-сов чаще определяют по уравнению Аррениуса.

Уравнение Аррениуса. В 1889 г. шведский ученый С. Арре-1иус на основании экспериментов вывел уравнение, которое на-звано его именем

где k — константа скорости реакции;

k0 — предэксноненциальный множитель;

е — основание натурального логарифма;

Ea — постоянная, называемая энергией активации, определяемая природой реагентов:

R-универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль×К.

Значения Еa для химических реакций лежат в пределах 4 — 400 кДж/моль.

Многие реакции характеризуются определенным энергети-ческим барьером. Для его преодоления необходима энергия актации — некоторая избыточная энергия (по сравнению со вредней энергией молекул при данной температуре), которой должны обладать молекулы для того, чтобы их столкновение было эффективным, т. е. привело бы к образованию нового ве-щества. С ростом температуры число активных молекул быстро увеличивается, что и приводит к резкому возрастанию скорости реакции.

В общем случае, если температура реакции изменяется от Т1 до Т2, уравнение (3.9) после логарифмирования примет вид:

Это уравнение позволяет рассчитывать энергию активации реакции при изменении температуры от Т1 до Т2.

Скорость химических реакций возрастает в присутствии катализатора. Действие катализатора заключается в том, что он образует с реагентами неустойчивые промежуточные соединения (активированные комплексы), распад которых приводит к. образованию продуктов реакции. При этом энергия активации, понижается, и активными становятся молекулы, энергия которых была недостаточна для осуществления реакции в отсутствие, катализатора. В результате возрастает общее число активных£ молекул и увеличивается скорость реакции.

Изменение скорости реакции в присутствии катализатора выражается следующим уравнением:

где vкат, и Ea(кат) — скорость и энергия активации химической реакции в присутствии катализатора;

v и Еа — скорость и энергия активации химической реакции без катализатора.

Пример 10. Энергия активации некоторой реакции в отсутствие катализатора равна 75,24 кДж/моль, с катализатором — 50,14 кДж/моль. Во сколько раз возрастает скорость реакции в присутствии катализатора, если реакция протекает при температуре 298 К? Решение. Воспользуемся уравнением (3.11). Подставляя в уравнение данные

Еа = 75,24 кДж / моль = 75,24 ×103 Дж / моль и

Еа(кат)=- 50,14 кД/моль= 50,14 ×103 Дж /моль, получим

Таким образом, снижение энергии активации на 25,1 кДж/моль привело к увеличению скорости реакции в 25 000 раз.

Ответ: в 2.5×104 раз.

Ваша оценка?

Давление

Концентрация газов напрямую зависит от давления . При повышении давления повышается концентрация газов. Математическое выражение этой зависимости (для идеального газа) — уравнение Менделеева-Клапейрона:

pV = νRT

Таким образом, если среди реагентов есть газообразное вещество, то при повышении давления скорость химической реакции увеличивается, при понижении давления — уменьшается .

Например. Как изменится скорость реакции сплавления извести с оксидом кремния:

при повышении давления?

Правильным ответом будет – никак, т.к. среди реагентов нет газов, а карбонат кальция – твердая соль, нерастворимая в воде, оксид кремния – твердое вещество. Газом будет продукт – углекислый газ. Но продукты не влияют на скорость прямой реакции.

Катализатор

Еще один способ увеличить скорость химической реакции – направить ее по другому пути, заменив прямое взаимодействие, например, веществ А и В серией последовательных реакций с третьим веществом К, которые требуют гораздо меньших затрат энергии (имеют более низкий активационный энергетический барьер) и протекают при данных условиях быстрее, чем прямая реакция. Это третье вещество называют катализатором .

Катализаторы – это химические вещества, участвующие в химической реакции, изменяющие ее скорость и направление, но не расходующиеся в ходе реакции (по окончании реакции не изменяющиеся ни по количеству, ни по составу). Примерный механизм работы катализатора для реакции вида А + В можно представить так:

A + K = AK

AK + B = AB + K

Процесс изменения скорости реакции при взаимодействии с катализатором называют катализом. Катализаторы широко применяют в промышленности, когда необходимо увеличить скорость реакции, либо направить ее по определенному пути.

По фазовому состоянию катализатора различают гомогенный и гетерогенный катализ.

Гомогенный катализ – это когда реагирующие вещества и катализатор находятся в одной фазе (газ, раствор). Типичные гомогенные катализаторы – кислоты и основания. органические амины и др.

Гетерогенный катализ – это когда реагирующие вещества и катализатор находятся в разных фазах. Как правило, гетерогенные катализаторы – твердые вещества. Т.к. взаимодействие в таких катализаторах идет только на поверхности вещества, важным требованием для катализаторов является большая площадь поверхности. Гетерогенные катализаторы отличает высокая пористость, которая увеличивает площадь поверхности катализатора. Так, суммарная площадь поверхности некоторых катализаторов иногда достигает 500 квадратных метров на 1 г катализатора. Большая площадь и пористость обеспечивают эффективное взаимодействие с реагентами. К гетерогенным катализаторам относятся металлы, цеолиты — кристаллические минералы группы алюмосиликатов (соединений кремния и алюминия), и другие.

Пример гетерогенного катализа – синтез аммиака:

В качестве катализатора используется пористое железо с примесями Al2O3 и K2O.

Сам катализатор не расходуется в ходе химической реакции, но на поверхности катализатора накапливаются другие вещества, связывающие активные центры катализатора и блокирующие его работу (каталитические яды). Их необходимо регулярно удалять, путем регенерации катализатора.

В биохимических реакция очень эффективными оказываются катализаторы – ферменты. Ферментативные катализаторы действуют эффективно и избирательно, с избирательностью 100%. К сожалению, ферменты очень чувствительны к повышению температуры, кислотности среды и другим факторам, поэтому есть ряд ограничений для реализации в промышленных масштабах процессов с ферментативным катализом.

Катализаторы не стоит путать с инициаторами процесса и ингибиторами.

Например , для инициирования радикальной реакции хлорирования метана необходимо облучение ультрафиолетом. Это не катализатор. Некоторые радикальные реакции инициируются пероксидными радикалами. Это также не катализаторы.

Ингибиторы – это вещества, которые замедляют химическую реакцию. Ингибиторы могут расходоваться и участвовать в химической реакции. При этом ингибиторы не являются катализаторами наоборот. Обратный катализ в принципе невозможен – реакция в любом случае будет пытаться идти по наиболее быстрому пути.

Правило Вант-Гоффа

Для приблизительной оценки влияния температуры на скорость реакции иногда используют так называемое «правило Вант-Гоффа», которое в XIX веке сформулировал голландский химик Якоб Вант-Гофф. Это чисто эмпирическое правило, то есть правило, основанное не на какой-либо теории, а на опытных данных. В соответствии с этим правилом, повышение температуры на 10 градусов приводит к увеличению скорости в два – три (или в четыре) раза. Математически эту зависимость можно выразить уравнением v2/v1 = γ (T 2 – T 1 )/10 , где v1 и v2 – скорости реакции при температурах Т1 и Т2; величина γ называется температурным коэффициентом реакции. Например, если γ = 2, то при Т2 – Т1 = 50 о v2/v1 = 2 5 = 32, то есть реакция ускорилась в 32 раза. Причем это ускорение никак не зависит от абсолютных величин Т1 и Т2, а только от их разности.

Однако из уравнения Аррениуса следует, что температурный коэффициент реакции зависит как от энергии активации Еа, так и от абсолютной температуры. Для данной реакции с определенным значением Еа ускорение при повышении температуры на 10 градусов будет тем больше, чем ниже температура. Так, очевидно, что повышение температуры от 0 до 10 о С должно сказаться на скорости реакции значительно сильнее, чем повышение температуры для этой же реакции от 500 до 510 о С.

С другой стороны, ускорение реакции (при повышении температуры на те же 10 градусов) будет тем сильнее, чем выше ее энергия активации. Если энергия активации для данной реакции мала, то такая реакция идет очень быстро, и при повышении температуры на 10 о С ее скорость почти не изменяется. Для таких реакций температурный коэффициент намного меньше 2. Для реакций же с большой энергией активации ускорение при повышении температуры на 10 о С может значительно превысить трех- и даже четырехкратное.

Очевидно, что правило Вант-Гоффа противоречит не только уравнению Аррениуса, но и многим экспериментальным данным. Откуда же оно взялось и почему нередко выполняется? Если посмотреть, для каких реакций выполняется правило Вант-Гоффа, то окажется, что все эти реакции идут не слишком быстро и не слишком медленно, а с удобной для измерения (при данной температуре) скоростью. Скорость только таких реакций и могли изучать химики во времена Вант-Гоффа. Область выполнения этого правила приведена на рисунке: только при тех соотношениях энергии активации и температуры, которые заключены между двумя ветвями параболы, правило Вант-Гоффа выполняется. Ниже нижней ветви температурный коэффициент γ < 2, тогда как выше верхней ветви γ >3.

В настоящее время химики имеют возможность с помощью различных приборов экспериментально изучать и исключительно быстрые, и очень медленные реакции, для которых температурный коэффициент может быть значительно меньше 2 или значительно больше 4. Поэтому правило Вант-Гоффа, которое, отличие от уравнения Аррениуса, не имеет четкого физического смысла, представляет лишь чисто исторический интерес и в современной науке не используется. Тем не менее, если изучаемая реакция идет с удобной для измерения скоростью, например, заканчивается за 30 – 40 мин, а энергия активации ее неизвестна, то для предварительной грубой оценки зависимости скорости такой реакции от температуры можно использовать правило Вант-Гоффа.

Эта статья еще не написана, но вы можете сделать это.

Влияние температуры на скорость химической реакции

при повышении температуры на каждые (10) °С скорость большинства реакций увеличивается в (2)– (4) раза.

ν t 2 ν t 1 = γ t 2 − t 1 10 ,

где гамма — температурный коэффициент , который показывает, во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры на (10) °С.

Увеличение скорости реакции при повышении температуры связано не только с возрастанием кинетической энергии и количеством столкновений частиц реагирующих веществ.

Если бы все сталкивающиеся частицы реагировали друг с другом, реакция была бы подобна взрыву!

Но часть столкновений не приводит к образованию новых веществ (а).

Рис. (1). Неактивное и активное столкновения частиц

Реакция происходит только в результате эффективных столкновений (б) частиц, имеющих избыточную энергию — энергию активации .

Этой энергии достаточно для разрыва или ослабления связей, что может привести к перестройке атомов в новые молекулы.

При повышении температуры доля активных молекул возрастает; увеличивается количество эффективных столкновений. Таким образом, скорость химической реакции растёт.

Завасимость скорости реакции от температуры. Правило Ван-Гоффа.

С повышением температуры скорость реакции увеличивается. Зависимость скорости реакции от температуры приближенно описывается эмпирическим правилом Вант-Гоффа: при повышении температуры на каждые 10° скорость реакции увеличивается в 2-4 раза.

Математическое выражение правила Вант-Гоффа:

а при условии, что концентрации всех реагирующих веществ равны 1 моль/л:

где  ,

,  и

и  ,

,  — соответственно скорости и константы скоростей реакции при температурах

— соответственно скорости и константы скоростей реакции при температурах  и

и  .

.

Температура может быть выражена как в °С, так и в К, так как изменение температуры не зависит от единиц измерения ().

— температурный коэффициент скорости реакции, который показывает, во сколько раз возрастает скорость реакции при повышении температуры на 10 градусов:

(1)

Поскольку при концентрациях реагирующих веществ 1 моль/л скорость химической реакции численно равна константе скорости , то

Учитывая тот факт, что скорость реакции обратно пропорциональна времени ее протекания из уравнения (1), при получаем

Используя уравнения, можно рассчитать:

константу скорости (или скорость) реакции при заданной температуре, если известны значения этих величин при двух других температурах;

на сколько градусов надо повысить (или понизить) температуру реакции, чтобы скорость ее увеличилась (или уменьшилась) в N раз;

при какой температуре следует проводить реакцию, чтобы она закончилась за определенное время, если известны температурный коэффициент реакции и скорость ее при любой температуре;

температурный коэффициент реакции и т. д.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: