Транзистор — полупроводниковый электронный прибор, относящийся к категории активных электронных компонентов.

| NPN транзистор и PNP транзистор на схемах |

В зависимости от расположения полупроводниковых слоев, транзисторы подразделяют на два основных типа — NPN-транзисторы и PNP-транзисторы.

Электроды обычного биполярного транзистора называются базой, эмиттером и коллектором. Коллектор и эмиттер составляют основную цепь электрического тока в транзисторе, а база предназначается для управления величиной тока в этой цепи.

На условном обозначении транзистора стрелка эмиттерного вывода показывает направление тока.

Как работает транзистор

Базовая цепь транзистора управляет током, протекающим в цепи коллектор-эмиттер. Изменяя в небольших пределах малое напряжение, поданное на базу, можно в достаточно широких пределах изменять ток в цепи коллектор-эмиттер.

| Принцип работы биполярного транзистора со структурой NPN. Ток, поданный на базу, открывает транзистор и обеспечивает протекание тока в цепи коллектор-эмиттер. С помощью малого тока, поданного на базу, можно управлять током большой мощности, идущим от коллектора к эмиттеру. |

Определение и роль разных слоев в работе

В силу послойной структуры транзистор PNP (positive -negative-positive) типа создает взаимодействие носителей заряда на стыках. Как результат, получаем пару p-n- переходов, что обеспечивает распределение заряда в пространстве и впоследствии напряжение расходится по соседним секторам транзистора. По пути заряда формируется барьер, который позволяет току проходить только в одну сторону – от положительной заряженного слоя к негативному.

Слоям в типовом транзисторе 1HD SMD выданы определенные названия, выбранные исходя из исполняемой функции:

- эмиттер (в схематичном изображении указывается как Е) – слой высокой степени легирования, функционирует, как область формирования носителей тока, в данном случае главным представителем таковых являются дырки;

- база (на схеме – В), управляющий слой, имеющий малую толщину и низкий уровень легирования;

- коллектор (С ) – слой, обеспечивающий сбор зарядов, проходящих через весь транзистор.

По степени легирования эмиттер имеет наибольшие показатели, коллектор – самые низкие. База имеет средние характеристики. Толщина p-слоев большая в сравнении со средним – около 0,1 мм. База в данном случае может иметь толщину в 10 раз меньше – от 0,01 мм до 0,03 мм.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРА (Транзистор — это просто-8)

Являясь основным носителем тока в данном типе транзисторного элемента, дырки концентрируются на эмиттере, тогда как на базе собираются электроны в гораздо меньшем количестве. Это выливается в то, что ток, перемещающийся от эмиттера к базе всегда во много раз больше, чем идущий от базы. Ток при этом не блокируется при заземленной базе, и блокируется в обратном случае (когда проходит через базовый слой).

Как работает такой транзистор

В транзисторе W25 SMD , как и в любом представителе данной категории полупроводниковых деталей, канал эмиттер-база соединяется в прямом смещении. Как следствие, дырки буквально выталкиваются в сторону базы. Именно этот процесс и формирует ток эмиттера. Перемещаясь в сторону negative-основы, дырки попадают в единый поток с электронами.

Основание коллектора подключается в обратном смещении. В связи с этим область истощения p-n перехода накапливает дырки, которые под действием отрицательной полярности движутся и скапливаются на коллекторе. Так формируется ток коллектора.

Ток базы формируется из малого количества дырок и электронов, несущих заряд в направлении коллектора. Этот показатель невелик, однако влияет на количество дырок, способных проникнуть в коллектор. Соответственно малые перемены в токе базы оказывают большое влияние на ток коллектора. По такому принципу и работает усиление сигнала – слабый сигнал поступает на базу, формируя ее ток. А уже от коллектора отходит усиленный вариант сигнала.

О транзисторах «на пальцах». Часть 1. Биполярные транзисторы

В этом цикле статей мы попытаемся просто и доходчиво рассказать о таких непростых компонентах, как транзисторы.

Сегодня этот полупроводниковый элемент встречается почти на всех печатных платах, в любом электронном устройстве (в сотовых телефонах, в радиоприёмниках, в компьютерах и другой электронике). Транзисторы являются основой для построения микросхем логики, памяти, микропроцессоров… Вот давайте и разберёмся, что это чудо из себя представляет, как работает и чем вызвана такая широта его применения.

Транзистор — это электронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий с помощью входного сигнала управлять током.

Многие считают, что транзистор усиливает входной сигнал. Спешу огорчить, — сами по себе, без внешнего источника питания, транзисторы ничего не усилят (закон сохранения энергии ещё никто не отменял). На транзисторе можно построить усилитель, но это лишь одно из его применений, и то, для получения усиленного сигнала нужна специальная схема, которая проектируется и рассчитывается под определённые условия, плюс обязательно источник питания.

Сам по себе транзистор может только управлять током.

Что нужно знать из самого важного? Транзисторы делятся на 2 большие группы: биполярные и полевые. Эти 2 группы отличаются по структуре и принципу действия, поэтому про каждую из этих групп мы поговорим отдельно.

Итак, первая группа — биполярные транзисторы.

Эти транзисторы состоят из трёх слоёв полупроводника и делятся по структуре на 2 типа: pnp и npn. Первый тип (pnp) иногда называют транзисторами прямой проводимости, а второй тип (npn) — транзисторами обратной проводимости.

Структура и обозначение биполярных транзисторов на схемах показаны на рисунке справа. У каждого вывода имеется своё название. Э — эмиттер, К — коллектор, Б — база. Как на схеме узнать базовый вывод? Легко. Он обозначается площадкой, в которую упираются коллектор и эмиттер. А как узнать эмиттер? Тоже легко, — это вывод со стрелочкой. Оставшийся вывод — это коллектор. Стрелочка на эмиттере всегда показывает направление тока. Соответственно, для npn транзисторов — ток втекает через коллектор и базу, а вытекает из эмиттера, для pnp транзисторов наоборот, — ток втекает через эмиттер, а вытекает через коллектор и базу.

Тонем в теории глубже… Три слоя полупроводника образуют в транзисторе два pn-перехода. Один — между эмиттером и базой, его обычно называют эмиттерный, второй — между коллектором и базой, его обычно называют коллекторный.

На каждом из двух pn-переходов может быть прямое или обратное смещение, поэтому в работе транзистора выделяют четыре основных режима, в зависимости от смещения pn-переходов (помним да, что если на стороне с проводимостью p-типа напряжение больше, чем на стороне с проводимостью n-типа, то это прямое смещение pn-перехода, если всё наоборот, то обратное). Ниже, на рисунках, иллюстрирующих каждый режим, стрелочками показано направление от большего напряжения к меньшему (это не направление тока!). Так легче ориентироваться: если стрелочка направлена от «p» к «n» — это прямое смещение pn-перехода, если от «n» к «p» — это обратное смещение.

Режимы работы биполярного транзистора:

1) Если на эмиттерном pn-переходе прямое смещение, а на коллекторном — обратное, то транзистор находится в нормальном активном режиме (иногда говорят просто: «активный режим», — опуская слово нормальный). В этом режиме ток коллектора зависит от тока базы и связан с ним следующим соотношением: Iк=Iб*β.

Активный режим используется при построении транзисторных усилителей.

2) Если на обоих переходах прямое смещение — транзистор находится в режиме насыщения. При этом ток коллектора перестаёт зависеть от тока базы в соответствии с указанной выше формулой (в которой был коэффициент β), он перестаёт увеличиваться, даже если продолжать увеличивать ток базы. В этом случае говорят, что транзистор полностью открыт или просто открыт. Чем глубже мы уходим в область насыщения — тем больше ломается зависимость Iк=Iб*β. Внешне это выглядит так, как будто коэффициент β уменьшается. Ещё скажу, что есть такое понятие, как коэффициент насыщения. Он определяется как отношение реального тока базы (того, который у вас есть в данный момент) к току базы в пограничном состоянии между активным режимом и насыщением.

3) Если у нас на обоих переходах обратное смещение — транзистор находится в режиме отсечки. При этом ток через него не течёт (за исключением очень маленьких токов утечки — обратных токов через pn-переходы). В этом случае говорят, что транзистор полностью закрыт или просто закрыт.

Режимы насыщения и отсечки используются при построении транзисторных ключей.

4) Если на эмиттерном переходе обратное смещение, а на коллекторном — прямое, то транзистор попадает в инверсный активный режим. Этот режим является довольно экзотическим и используется редко. Несмотря на то, что на наших рисунках эмиттер не отличается от коллектора и по сути они должны быть равнозначны (посмотрите ещё раз на самый верхний рисунок, — на первый взгляд ничего не изменится, если поменять местами коллектор и эмиттер), на самом деле у них есть конструктивные отличия (например в размерах) и равнозначными они не являются. Именно из-за этой неравнозначности и существует разделение на «нормальный активный режим» и «инверсный активный режим».

Иногда ещё выделяют пятый, так называемый, «барьерный режим». В этом случае база транзистора закорочена с коллектором. По сути правильнее было бы говорить не о каком-то особом режиме, а об особом способе включения. Режим тут вполне обычный — близкий к пограничному состоянию между активным режимом и насыщением. Его можно получить и не только закорачивая базу с коллектором. В данном конкретном случае вся фишка в том, что при таком способе включения, как бы мы не меняли напряжение питания или нагрузку — транзистор всё равно останется в этом самом пограничном режиме. То есть транзистор в этом случае будет эквивалентен диоду.

Итак, c теорией пока закончили. Едем дальше.

Биполярный транзистор управляется током. То есть, для того, чтобы между коллектором и эмиттером мог протекать ток (по другому говоря, чтобы транзистор открылся), — должен протекать ток между эмиттером и базой (или между коллектором и базой — для инверсного режима). Более того, величина тока базы и максимально возможного тока через коллектор (при таком токе базы) связаны постоянным коэффициентом β (коэффициент передачи тока базы): IБ*β=IK.

Кроме параметра β используется ещё один коэффициент: коэффициент передачи эмиттерного тока (α). Он равен отношению тока коллектора к току эмиттера: α=Iк/Iэ. Значение этого коэффициента обычно близко к единице (чем ближе к единице — тем лучше). Коэффициенты α и β связаны между собой следующим соотношением: β=α/(1-α).

В отечественных справочниках часто вместо коэффициента β указывают коэффициент h21Э (коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером), в забугорной литературе иногда вместо β можно встретить hFE. Ничего страшного, обычно можно считать, что все эти коэффициенты равны, а называют их зачастую просто «коэффициент усиления транзистора».

Что нам это даёт и зачем нам это надо? На рисунке слева изображены простейшие схемы. Они эквивалентны, но построены с участием транзисторов разных проводимостей. Также присутствуют: нагрузка, в виде лампочки накаливания, переменный резистор и постоянный резистор.

Смотрим на левую схему. Что там происходит? Представим себе, что ползунок переменного резистора в верхнем положении. При этом на базе транзистора напряжение равно напряжению на эмиттере, ток базы равен нулю, следовательно ток коллектора тоже равен нулю (IК=β*IБ) — транзистор закрыт, лампа не светится. Начинаем опускать ползунок вниз

— напряжение на нём начинает опускаться ниже, чем на эмиттере — появляется ток из эмиттера в базу (ток базы) и одновременно с этим — ток из эмиттера в коллектор (транзистор начнёт открываться). Лампа начинает светиться, но не в полный накал. Чем ниже мы будем перемещать ползунок переменного резистора — тем ярче будет гореть лампа.

И тут, внимание! Если мы начнём перемещать ползунок переменного резистора вверх — то транзистор начнёт закрываться, а токи из эмиттера в базу и из эмиттера в коллектор — начнут уменьшаться. На правой схеме всё то же самое, только с транзистором другой проводимости.

Рассмотренный режим работы транзистора как раз является активным. В чём суть? Ток управляет током? Именно, но фишка в том, что коэффициент β может измеряться десятками и

даже сотнями. То есть для того, чтобы сильно менять ток, протекающий из эмиттера в коллектор, нам достаточно лишь чуть-чуть изменять ток, протекающий из эмиттера в базу.

В активном режиме транзистор (с соответствующей обвязкой) используется в качестве усилителя.

Мы устали… отдохнём немного…

Теперь разберёмся с работой транзистора в качестве ключа. Смотрим на левую схему. Пусть переключатель S будет замкнут в положении 1. При этом база транзистора через резистор R притянута к плюсу питания, поэтому ток между эмиттером и базой отсутствует и транзистор закрыт. Представим, что мы перевели переключатель S в положение 2. Напряжение на базе становится меньше, чем на эмиттере, — появляется ток между эмиттером и базой (его величина определяется сопротивлением R). Сразу возникает ток КЭ. Транзистор открывается, лампа загорается. Если мы снова вернём переключатель S в положение 1 — транзистор закроется, лампа погаснет. (на правой схеме всё то же самое, только транзистор другой проводимости)

В этом случае говорят, что транзистор работает в качестве ключа. В чём суть? Транзистор переключается между двумя состояниями — открытым и закрытым. Обычно при использовании транзистора в качестве ключа — стараются, чтобы в открытом состоянии транзистор был близок к насыщению (при этом падение напряжения между коллектором и эмиттером, а значит и потери на транзисторе, — минимальны).Для этого специальным образом рассчитывают ограничительный резистор в цепи базы. Состояний глубокого насыщения и глубокой отсечки обычно стараются избежать, потому что в этом случае увеличивается время переключения ключа из одного состояния в другое.

Небольшой пример расчётов. Представим себе, что мы управляем лампой накаливания 12В, 50мА через транзистор. Транзистор у нас работает в качестве ключа, поэтому в открытом состоянии должен быть близок к насыщению. Падение напряжения между коллектором и эмиттером учитывать не будем, поскольку для режима насыщения оно на порядок меньше напряжения питания. Так как через лампу течёт ток 50 мА, то нам нужно выбрать транзистор с максимальным током КЭ не менее 62,5 мА (обычно рекомендуют использовать компоненты на 75% от их максимальных параметров, это такой своеобразный запас). Открываем справочник и ищем подходящий p-n-p транзистор. Например КТ361. В нашем случае по току подходят с буквенными индексами «а, б, в, г», так как максимальное напряжение КЭ у них 20В, а у нас в задаче всего 12В.

Предположим, что использовать будем КТ361А, с коэффициентом усиления от 20 до 90. Так как нам нужно, чтобы транзистор гарантированно открылся полностью, — в расчёте будем использовать минимальный Кус=20. Теперь думаем. Какой минимальный ток должен течь между эмиттером и базой, чтобы через КЭ обеспечить ток 50 мА?

50 мА/ 20 раз = 2,5 мА

Токоограничивающий резистор какого номинала нужно поставить, чтобы пустить через БЭ ток 2,5 мА?

Тут всё просто. Закон Ома: I=U/R. Следовательно R=(12 В питания — 0,65 В потери на pn-переходе БЭ) / 0,0025 А = 4540 Ом. Так как 2,5 мА — это минимальный ток, который в нашем случае должен протекать из эмиттера в базу, то нужно выбрать из стандартного ряда ближайший резистор меньшего сопротивления. Например, с 5% отклонением это будет резистор 4,3 кОм.

Теперь о токе. Для зажигания лампы с номинальным током 50 мА нам нужно коммутировать ток всего 2,5 мА. И это при использовании ширпотребовского, копеечного транзистора, с низким Кус, разработанного 40 лет назад. Чувствуете разницу? Насколько можно уменьшить габариты выключателей (а значит и их стоимость) при использовании транзисторов.

Вернёмся опять к теории.

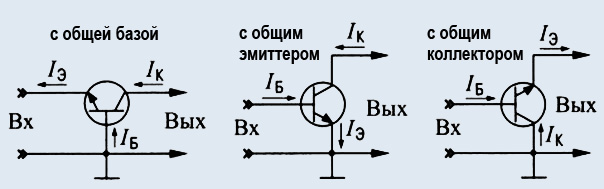

В рассмотренных выше примерах мы использовали только одну из схем включения транзистора. Всего же, в зависимости от того, куда мы подаём управляющий сигнал и откуда снимаем выходной сигнал (от того, какой электрод для этих сигналов является общим) выделяют 3 основных схемы включения биполярных транзисторов (ну, логично, да? — у транзистора 3 вывода, значит если делить схемы по принципу, что один из выводов общий, то всего может быть 3 схемы):

1) Схема с общим эмиттером.

Если считать, что входной ток — это ток базы, входное напряжение — это напряжение на переходе БЭ, выходной ток — ток коллектора и выходное напряжение — это напряжение между коллектором и эмиттером, то можно записать, что: Iвых/Iвх=Iк/Iб=β , Rвх=Uбэ/Iб.

Кроме того, так как Uвых=Eпит-Iк*R, то видно, что, во-первых, выходное напряжение легко можно сделать гораздо выше входного, а во-вторых, что выходное напряжение инвертировано по отношению ко входному (когда Uбэ=Uвх увеличивается и входной ток растёт — выходной ток также растёт, но Uкэ=Uвых при этом уменьшается).

Такая схема включения (для краткости её обозначают ОЭ) является наиболее распространённой, поскольку позволяет усилить как ток, так и напряжение, то есть позволяет получить максимальное усиление мощности. Замечу, что эта дополнительная мощность у усиленного сигнала берётся не из воздуха и не от самого транзистора, а от источника питания (Eпит), без которого транзистор ничего не сможет усилить и вообще никакого тока в выходной цепи не будет. (Я думаю, — мы позже, в отдельной статье, про то, как именно работают транзисторные усилители и как их рассчитывать, подробнее напишем).

2) Схема с общей базой.

Здесь входной ток — это ток эмиттера, входное напряжение — это напряжение на переходе БЭ, выходной ток — ток коллектора, а выходное напряжение — это напряжение на включенной в цепь коллектора нагрузке. Для этой схемы: Iвых≈Iвх, т.к. Iк≈Iэ, Rвх=Uбэ/Iэ.

Такая схема (ОБ) усиливает только напряжение и не усиливает ток. Сигнал в данном случае по фазе не сдвигается.

3) Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель).

Здесь входной ток — это ток базы, а входное напряжение подключено к переходу БЭ транзистора и нагрузке, выходной ток — ток эмиттера, а выходное напряжение — это напряжение на включенной в цепь эмиттера нагрузке. Для этой схемы: Iвых/Iвх=Iэ/Iб=(IК+IБ)/IБ=β+1, т.к. обычно коэффициент β достаточно большой, то иногда считают Iвых/Iвх≈β. Rвх=Uбэ/Iб+R. Uвых/Uвх=(Uбэ+Uвых)/Uвых≈1.

Как видим, такая схема (ОК) усиливает ток и не усиливает напряжение. Сигнал в данном случае по фазе не сдвигается. Кроме того, данная схема имеет самое большое входное сопротивление.

Оранжевыми стрелками на приведённых выше схемах показаны контура протекания токов, создаваемых источником питания выходной цепи (Епит) и самим входным сигналом (Uвх). Как видите, в схеме с ОБ ток, создаваемый Eпит, протекает не только через транзистор, но и через источник усиливаемого сигнала, а в схеме с ОК, наоборот, — ток, создаваемый входным сигналом, протекает не только через транзистор, но и через нагрузку (по этим приметам можно легко отличить одну схему включения от другой).

Ну и на последок поговорим о том, как проверить биполярный транзистор на исправность. В большинстве случаев о исправности транзистора можно судить по состоянию pn-переходов. Если рассматривать эти pn-переходы независимо друг от друга, то транзистор можно представить как совокупность двух диодов (как на рисунке слева). В общем-то взаимное влияние pn-переходов и делает транзистор транзистором, но при проверке можно с этим взаимным влиянием не считаться, поскольку напряжение к выводам транзистора мы прикладываем попарно (к двум выводам из трёх). Соответственно, проверить эти pn-переходы можно обычным мультиметром в режиме проверки диодов. При подключении красного щупа (+) к катоду диода, а чёрного к аноду — pn-переход будет закрыт (мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление), если поменять щупы местами — pn-переход будет открыт (мультиметр показывает падение напряжения на открытом pn-переходе, обычно 0,6-0,8 В). При подключении щупов между коллектором и эмиттером мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, независимо от того какой щуп подключен к коллектору, а какой к эмиттеру.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Режимы работы.

Существует 4 режима, в одном из которых может работать биполярный транзистор. В этот список входят следующие:

- отсечка;

- активный режим;

- насыщение;

- барьерный режим.

1. Отсечка.

В том случае, если разность потенциалов между эмиттером и базой ниже некоторого значения (примерно 0.6 Вольт), то база-эмиттерный p-n-переход оказывается закрытым, поскольку ток базы не возникает. В связи с этим коллекторный ток не протекает по той причине, что в базовом слое отсутствуют свободные электроны. Таким образом, транзистор переходит в состояние отсечки и сигнал не усиливает. Этот режим используется в цифровых схемах, когда БТ работает как ключ в положении «разомкнуто».

2. Активный режим.

В этом режиме радиокомпонент усиливает сигнал, то есть исполняет свою основную функцию. На базу подаётся разность потенциалов, которая открывает база-эмиттерный p-n-переход. Как следствие, в транзисторе начинают протекать токи коллектора и базы. Значение коллекторного тока вычисляется как арифметическое произведение величины тока базы и коэффициента усиления.

3. Насыщение.

В этот режим биполярный транзистор входит при увеличении тока базы до некоего предельного значения, при котором p-n-переходы полностью открываются. Значение тока, протекающего через БТ при его насыщении, зависит лишь от питающего напряжения и величины нагрузки в коллекторной цепи. В данном режиме входной сигнал не усиливается, ведь коллекторный ток не воспринимает изменений тока базы. Способность транзистора к переходу в насыщение используется в цифровой технике, когда БТ играет роль ключа в замкнутом положении.

4. Барьерный режим.

Здесь транзистор работает как диод с последовательно включённым резистором. Для этого базу напрямую или через малоомное сопротивление соединяют с коллектором. В данном режиме триоды хорошо показывают себя в высокочастотных устройствах. Кроме того, использование транзистора в барьерном режиме целесообразно на реальном производстве для снижения общего количества комплектующих.

Схемы включения биполярных транзисторов.

Полупроводниковый триод может включаться в электрическую цепь по одной из трёх схем – с общим эмиттером, с общим коллектором и с общей базой. В зависимости от способа подключения различаются электрические параметры транзистора, что определяет выбор схемы в каждом конкретном случае.

При включении биполярного транзистора с общим эмиттером достигается максимальное усиление входного сигнала. Благодаря этому данная схема в усилительных каскадах применяется чаще всего.

Схема с общим коллектором по-другому называется эмиттерным повторителем. Это связано с тем, что разность потенциалов на коллекторе и эмиттере оказываются практически равными. При таком включении наблюдаются большое усиление по току, высокое входное сопротивление и совпадение фаз входного и выходного сигналов. Вследствие этого эмиттерные повторители используются в согласующих и буферных усилителях.

При включении БТ по схеме с общей базой отсутствует усиление по току, но значительным оказывается усиление по напряжению. Особенностью данного способа является малое влияние транзистора на сигналы высокой частоты. Это делает схему с общей базой предпочтительной для использования в устройствах СВЧ.

О транзисторах «на пальцах». Часть 1. Биполярные транзисторы

В этом цикле статей мы попытаемся просто и доходчиво рассказать о таких непростых компонентах, как транзисторы.

Сегодня этот полупроводниковый элемент встречается почти на всех печатных платах, в любом электронном устройстве (в сотовых телефонах, в радиоприёмниках, в компьютерах и другой электронике). Транзисторы являются основой для построения микросхем логики, памяти, микропроцессоров… Вот давайте и разберёмся, что это чудо из себя представляет, как работает и чем вызвана такая широта его применения.

Транзистор — это электронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий с помощью входного сигнала управлять током.

Многие считают, что транзистор усиливает входной сигнал. Спешу огорчить, — сами по себе, без внешнего источника питания, транзисторы ничего не усилят (закон сохранения энергии ещё никто не отменял). На транзисторе можно построить усилитель, но это лишь одно из его применений, и то, для получения усиленного сигнала нужна специальная схема, которая проектируется и рассчитывается под определённые условия, плюс обязательно источник питания.

Сам по себе транзистор может только управлять током.

Что нужно знать из самого важного? Транзисторы делятся на 2 большие группы: биполярные и полевые. Эти 2 группы отличаются по структуре и принципу действия, поэтому про каждую из этих групп мы поговорим отдельно.

Итак, первая группа — биполярные транзисторы.

Эти транзисторы состоят из трёх слоёв полупроводника и делятся по структуре на 2 типа: pnp и npn. Первый тип (pnp) иногда называют транзисторами прямой проводимости, а второй тип (npn) — транзисторами обратной проводимости.

Структура и обозначение биполярных транзисторов на схемах показаны на рисунке справа. У каждого вывода имеется своё название. Э — эмиттер, К — коллектор, Б — база. Как на схеме узнать базовый вывод? Легко. Он обозначается площадкой, в которую упираются коллектор и эмиттер. А как узнать эмиттер? Тоже легко, — это вывод со стрелочкой. Оставшийся вывод — это коллектор. Стрелочка на эмиттере всегда показывает направление тока. Соответственно, для npn транзисторов — ток втекает через коллектор и базу, а вытекает из эмиттера, для pnp транзисторов наоборот, — ток втекает через эмиттер, а вытекает через коллектор и базу.

Тонем в теории глубже… Три слоя полупроводника образуют в транзисторе два pn-перехода. Один — между эмиттером и базой, его обычно называют эмиттерный, второй — между коллектором и базой, его обычно называют коллекторный.

На каждом из двух pn-переходов может быть прямое или обратное смещение, поэтому в работе транзистора выделяют четыре основных режима, в зависимости от смещения pn-переходов (помним да, что если на стороне с проводимостью p-типа напряжение больше, чем на стороне с проводимостью n-типа, то это прямое смещение pn-перехода, если всё наоборот, то обратное). Ниже, на рисунках, иллюстрирующих каждый режим, стрелочками показано направление от большего напряжения к меньшему (это не направление тока!). Так легче ориентироваться: если стрелочка направлена от «p» к «n» — это прямое смещение pn-перехода, если от «n» к «p» — это обратное смещение.

Режимы работы биполярного транзистора:

1) Если на эмиттерном pn-переходе прямое смещение, а на коллекторном — обратное, то транзистор находится в нормальном активном режиме (иногда говорят просто: «активный режим», — опуская слово нормальный). В этом режиме ток коллектора зависит от тока базы и связан с ним следующим соотношением: Iк=Iб*β.

Активный режим используется при построении транзисторных усилителей.

2) Если на обоих переходах прямое смещение — транзистор находится в режиме насыщения. При этом ток коллектора перестаёт зависеть от тока базы в соответствии с указанной выше формулой (в которой был коэффициент β), он перестаёт увеличиваться, даже если продолжать увеличивать ток базы. В этом случае говорят, что транзистор полностью открыт или просто открыт. Чем глубже мы уходим в область насыщения — тем больше ломается зависимость Iк=Iб*β. Внешне это выглядит так, как будто коэффициент β уменьшается. Ещё скажу, что есть такое понятие, как коэффициент насыщения. Он определяется как отношение реального тока базы (того, который у вас есть в данный момент) к току базы в пограничном состоянии между активным режимом и насыщением.

3) Если у нас на обоих переходах обратное смещение — транзистор находится в режиме отсечки. При этом ток через него не течёт (за исключением очень маленьких токов утечки — обратных токов через pn-переходы). В этом случае говорят, что транзистор полностью закрыт или просто закрыт.

Режимы насыщения и отсечки используются при построении транзисторных ключей.

4) Если на эмиттерном переходе обратное смещение, а на коллекторном — прямое, то транзистор попадает в инверсный активный режим. Этот режим является довольно экзотическим и используется редко. Несмотря на то, что на наших рисунках эмиттер не отличается от коллектора и по сути они должны быть равнозначны (посмотрите ещё раз на самый верхний рисунок, — на первый взгляд ничего не изменится, если поменять местами коллектор и эмиттер), на самом деле у них есть конструктивные отличия (например в размерах) и равнозначными они не являются. Именно из-за этой неравнозначности и существует разделение на «нормальный активный режим» и «инверсный активный режим».

Иногда ещё выделяют пятый, так называемый, «барьерный режим». В этом случае база транзистора закорочена с коллектором. По сути правильнее было бы говорить не о каком-то особом режиме, а об особом способе включения. Режим тут вполне обычный — близкий к пограничному состоянию между активным режимом и насыщением. Его можно получить и не только закорачивая базу с коллектором. В данном конкретном случае вся фишка в том, что при таком способе включения, как бы мы не меняли напряжение питания или нагрузку — транзистор всё равно останется в этом самом пограничном режиме. То есть транзистор в этом случае будет эквивалентен диоду.

Итак, c теорией пока закончили. Едем дальше.

Биполярный транзистор управляется током. То есть, для того, чтобы между коллектором и эмиттером мог протекать ток (по другому говоря, чтобы транзистор открылся), — должен протекать ток между эмиттером и базой (или между коллектором и базой — для инверсного режима). Более того, величина тока базы и максимально возможного тока через коллектор (при таком токе базы) связаны постоянным коэффициентом β (коэффициент передачи тока базы): IБ*β=IK.

Кроме параметра β используется ещё один коэффициент: коэффициент передачи эмиттерного тока (α). Он равен отношению тока коллектора к току эмиттера: α=Iк/Iэ. Значение этого коэффициента обычно близко к единице (чем ближе к единице — тем лучше). Коэффициенты α и β связаны между собой следующим соотношением: β=α/(1-α).

В отечественных справочниках часто вместо коэффициента β указывают коэффициент h21Э (коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером), в забугорной литературе иногда вместо β можно встретить hFE. Ничего страшного, обычно можно считать, что все эти коэффициенты равны, а называют их зачастую просто «коэффициент усиления транзистора».

Что нам это даёт и зачем нам это надо? На рисунке слева изображены простейшие схемы. Они эквивалентны, но построены с участием транзисторов разных проводимостей. Также присутствуют: нагрузка, в виде лампочки накаливания, переменный резистор и постоянный резистор.

Смотрим на левую схему. Что там происходит? Представим себе, что ползунок переменного резистора в верхнем положении. При этом на базе транзистора напряжение равно напряжению на эмиттере, ток базы равен нулю, следовательно ток коллектора тоже равен нулю (IК=β*IБ) — транзистор закрыт, лампа не светится. Начинаем опускать ползунок вниз

— напряжение на нём начинает опускаться ниже, чем на эмиттере — появляется ток из эмиттера в базу (ток базы) и одновременно с этим — ток из эмиттера в коллектор (транзистор начнёт открываться). Лампа начинает светиться, но не в полный накал. Чем ниже мы будем перемещать ползунок переменного резистора — тем ярче будет гореть лампа.

И тут, внимание! Если мы начнём перемещать ползунок переменного резистора вверх — то транзистор начнёт закрываться, а токи из эмиттера в базу и из эмиттера в коллектор — начнут уменьшаться. На правой схеме всё то же самое, только с транзистором другой проводимости.

Рассмотренный режим работы транзистора как раз является активным. В чём суть? Ток управляет током? Именно, но фишка в том, что коэффициент β может измеряться десятками и

даже сотнями. То есть для того, чтобы сильно менять ток, протекающий из эмиттера в коллектор, нам достаточно лишь чуть-чуть изменять ток, протекающий из эмиттера в базу.

В активном режиме транзистор (с соответствующей обвязкой) используется в качестве усилителя.

Мы устали… отдохнём немного…

Теперь разберёмся с работой транзистора в качестве ключа. Смотрим на левую схему. Пусть переключатель S будет замкнут в положении 1. При этом база транзистора через резистор R притянута к плюсу питания, поэтому ток между эмиттером и базой отсутствует и транзистор закрыт. Представим, что мы перевели переключатель S в положение 2. Напряжение на базе становится меньше, чем на эмиттере, — появляется ток между эмиттером и базой (его величина определяется сопротивлением R). Сразу возникает ток КЭ. Транзистор открывается, лампа загорается. Если мы снова вернём переключатель S в положение 1 — транзистор закроется, лампа погаснет. (на правой схеме всё то же самое, только транзистор другой проводимости)

В этом случае говорят, что транзистор работает в качестве ключа. В чём суть? Транзистор переключается между двумя состояниями — открытым и закрытым. Обычно при использовании транзистора в качестве ключа — стараются, чтобы в открытом состоянии транзистор был близок к насыщению (при этом падение напряжения между коллектором и эмиттером, а значит и потери на транзисторе, — минимальны).Для этого специальным образом рассчитывают ограничительный резистор в цепи базы. Состояний глубокого насыщения и глубокой отсечки обычно стараются избежать, потому что в этом случае увеличивается время переключения ключа из одного состояния в другое.

Небольшой пример расчётов. Представим себе, что мы управляем лампой накаливания 12В, 50мА через транзистор. Транзистор у нас работает в качестве ключа, поэтому в открытом состоянии должен быть близок к насыщению. Падение напряжения между коллектором и эмиттером учитывать не будем, поскольку для режима насыщения оно на порядок меньше напряжения питания. Так как через лампу течёт ток 50 мА, то нам нужно выбрать транзистор с максимальным током КЭ не менее 62,5 мА (обычно рекомендуют использовать компоненты на 75% от их максимальных параметров, это такой своеобразный запас). Открываем справочник и ищем подходящий p-n-p транзистор. Например КТ361. В нашем случае по току подходят с буквенными индексами «а, б, в, г», так как максимальное напряжение КЭ у них 20В, а у нас в задаче всего 12В.

Предположим, что использовать будем КТ361А, с коэффициентом усиления от 20 до 90. Так как нам нужно, чтобы транзистор гарантированно открылся полностью, — в расчёте будем использовать минимальный Кус=20. Теперь думаем. Какой минимальный ток должен течь между эмиттером и базой, чтобы через КЭ обеспечить ток 50 мА?

50 мА/ 20 раз = 2,5 мА

Токоограничивающий резистор какого номинала нужно поставить, чтобы пустить через БЭ ток 2,5 мА?

Тут всё просто. Закон Ома: I=U/R. Следовательно R=(12 В питания — 0,65 В потери на pn-переходе БЭ) / 0,0025 А = 4540 Ом. Так как 2,5 мА — это минимальный ток, который в нашем случае должен протекать из эмиттера в базу, то нужно выбрать из стандартного ряда ближайший резистор меньшего сопротивления. Например, с 5% отклонением это будет резистор 4,3 кОм.

Теперь о токе. Для зажигания лампы с номинальным током 50 мА нам нужно коммутировать ток всего 2,5 мА. И это при использовании ширпотребовского, копеечного транзистора, с низким Кус, разработанного 40 лет назад. Чувствуете разницу? Насколько можно уменьшить габариты выключателей (а значит и их стоимость) при использовании транзисторов.

Вернёмся опять к теории.

В рассмотренных выше примерах мы использовали только одну из схем включения транзистора. Всего же, в зависимости от того, куда мы подаём управляющий сигнал и откуда снимаем выходной сигнал (от того, какой электрод для этих сигналов является общим) выделяют 3 основных схемы включения биполярных транзисторов (ну, логично, да? — у транзистора 3 вывода, значит если делить схемы по принципу, что один из выводов общий, то всего может быть 3 схемы):

1) Схема с общим эмиттером.

Если считать, что входной ток — это ток базы, входное напряжение — это напряжение на переходе БЭ, выходной ток — ток коллектора и выходное напряжение — это напряжение между коллектором и эмиттером, то можно записать, что: Iвых/Iвх=Iк/Iб=β , Rвх=Uбэ/Iб.

Кроме того, так как Uвых=Eпит-Iк*R, то видно, что, во-первых, выходное напряжение легко можно сделать гораздо выше входного, а во-вторых, что выходное напряжение инвертировано по отношению ко входному (когда Uбэ=Uвх увеличивается и входной ток растёт — выходной ток также растёт, но Uкэ=Uвых при этом уменьшается).

Такая схема включения (для краткости её обозначают ОЭ) является наиболее распространённой, поскольку позволяет усилить как ток, так и напряжение, то есть позволяет получить максимальное усиление мощности. Замечу, что эта дополнительная мощность у усиленного сигнала берётся не из воздуха и не от самого транзистора, а от источника питания (Eпит), без которого транзистор ничего не сможет усилить и вообще никакого тока в выходной цепи не будет. (Я думаю, — мы позже, в отдельной статье, про то, как именно работают транзисторные усилители и как их рассчитывать, подробнее напишем).

2) Схема с общей базой.

Здесь входной ток — это ток эмиттера, входное напряжение — это напряжение на переходе БЭ, выходной ток — ток коллектора, а выходное напряжение — это напряжение на включенной в цепь коллектора нагрузке. Для этой схемы: Iвых≈Iвх, т.к. Iк≈Iэ, Rвх=Uбэ/Iэ.

Такая схема (ОБ) усиливает только напряжение и не усиливает ток. Сигнал в данном случае по фазе не сдвигается.

3) Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель).

Здесь входной ток — это ток базы, а входное напряжение подключено к переходу БЭ транзистора и нагрузке, выходной ток — ток эмиттера, а выходное напряжение — это напряжение на включенной в цепь эмиттера нагрузке. Для этой схемы: Iвых/Iвх=Iэ/Iб=(IК+IБ)/IБ=β+1, т.к. обычно коэффициент β достаточно большой, то иногда считают Iвых/Iвх≈β. Rвх=Uбэ/Iб+R. Uвых/Uвх=(Uбэ+Uвых)/Uвых≈1.

Как видим, такая схема (ОК) усиливает ток и не усиливает напряжение. Сигнал в данном случае по фазе не сдвигается. Кроме того, данная схема имеет самое большое входное сопротивление.

Оранжевыми стрелками на приведённых выше схемах показаны контура протекания токов, создаваемых источником питания выходной цепи (Епит) и самим входным сигналом (Uвх). Как видите, в схеме с ОБ ток, создаваемый Eпит, протекает не только через транзистор, но и через источник усиливаемого сигнала, а в схеме с ОК, наоборот, — ток, создаваемый входным сигналом, протекает не только через транзистор, но и через нагрузку (по этим приметам можно легко отличить одну схему включения от другой).

Ну и на последок поговорим о том, как проверить биполярный транзистор на исправность. В большинстве случаев о исправности транзистора можно судить по состоянию pn-переходов. Если рассматривать эти pn-переходы независимо друг от друга, то транзистор можно представить как совокупность двух диодов (как на рисунке слева). В общем-то взаимное влияние pn-переходов и делает транзистор транзистором, но при проверке можно с этим взаимным влиянием не считаться, поскольку напряжение к выводам транзистора мы прикладываем попарно (к двум выводам из трёх). Соответственно, проверить эти pn-переходы можно обычным мультиметром в режиме проверки диодов. При подключении красного щупа (+) к катоду диода, а чёрного к аноду — pn-переход будет закрыт (мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление), если поменять щупы местами — pn-переход будет открыт (мультиметр показывает падение напряжения на открытом pn-переходе, обычно 0,6-0,8 В). При подключении щупов между коллектором и эмиттером мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, независимо от того какой щуп подключен к коллектору, а какой к эмиттеру.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Рекомендации по эксплуатации транзисторов

Значения большинства параметров транзисторов зависят от реального режима работы и температуры, причем с увеличением температуры параметры транзисторов могут меняться. В справочнике приведены, как правило, типовые (усредненные) зависимости параметров транзисторов от тока, напряжения, температуры, частоты и т. п. Для обеспечения надежной работы транзисторов необходимо принимать меры, исключающие длительные электрические нагрузки, близкие к предельно допустимым, например заменять транзистор на аналогичный но меньшей мощности не стоит, это касается не только мощностей, но и других параметров транзистора. В некоторых случаях для увеличения мощности транзисторы можно включать параллельно, когда эмиттер соединяется с эмиттером, коллектор с коллектором и база – с базой. Перегрузки могут быть вызваны разными причинами, например от перенапряжения, для защиты от перенапряжения часто применяют быстродействующие диоды. Что касается нагрева и перегрева транзисторов, температурный режим транзисторов не только оказывает влияние на значение параметров, но и определяет надежность их эксплуатации. Следует стремиться к тому, чтобы транзистор при работе не перегревался, в выходных каскадах усилителей транзисторы обязательно нужно ставить на большие радиаторы. Защиту транзисторов от перегрева нужно обеспечивать не только во время эксплуатации, но и во время пайки. При лужении и пайке следует принимать меры, исключающие перегрев транзистора, транзисторы во время пайки желательно держать пинцетом, для защиты от перегрева.

Теги:

Адвансед

Адвансед  Опубликована: 2012 г.

Опубликована: 2012 г.  0

0  2

2

![]()

Вознаградить Я собрал 0 4

Вознаградить Я собрал 0 4

Схемы включения

При соединении транзисторов биполярного типа можно воспользоваться одной из трех наиболее востребованных и распространенных схем:

- Общая база. Нечасто используемая схема, отличительная особенность которой – усиление по напряжению.

- Общий эмиттер. Такой метод включения транзисторов, наоборот, применяется активнее прочих. Он позволяет проводить усиление как по напряжению, так и по току.

- Общий коллектор. В данном случае в транзисторах наиболее выраженным является усиление по току.

Проверка мультиметром

Перед установкой транзисторов необходимо убедиться в их исправности, ведь дефектный компонент попросту не будет выполнять свои задачи, приведет к неработоспособности линии, время окажется потраченным впустую. Перед проведением проверок необходимо точно установить, с какими именно транзисторами придется иметь дело.

Найти нужные данные можно в сопроводительных документах или в Интернете, если вбить в поисковой строке интересующую модель. Основное внимание следует обратить на подписанные значения входов и выходов. Если в описании к транзистору указано, что для него существует комплиментарная пара, то обозначенное в этом пункте устройство имеет иную проводимость. Иными словами, если в сопроводительном документе к устройству с обратной проводимостью NPN обозначена комплиментарная пара, то ее проводимость окажется прямой, соответствующей конструкции PNP.

Самый простой способ в такой ситуации – воспользоваться универсальным мультиметром. Для NPN-транзисторов алгоритм действий выглядит следующим образом:

- Установка мультиметра на режим “прозвонка”.

- Подключение отрицательного щупа к эмиттеру, положительного – к базе. В норме, должно произойти некоторое снижение напряжения.

- Изменение позиции щупов. Если устройство исправно, то на экране должна высветиться единица.

- Подключение положительного щупа к базе, отрицательного – к коллектору, дальнейшее изменение позиций. Опять же, если с работоспособностью транзисторов нет проблем, то в первом случае будет зафиксировано снижение напряжения, во втором – единица.

Инструкция для проверки PNP-транзисторов такова:

- Как и в предыдущем случае, используется режим “прозвонка”.

- Отрицательный щуп соединяется с базой, положительный – с эмиттером. При таком подключении должно фиксироваться снижение напряжения, при смене позиции – единица.

- Отрицательный щуп соединяется с базой, положительный – с коллектором. Алгоритм смены позиций и показания такие же.

Если при проверке транзисторов на экране высвечиваются нулевые значения, то можно сделать однозначные выводы о внутренних повреждениях. К сожалению, ремонт детали невозможен, так что придется найти рабочий аналог.