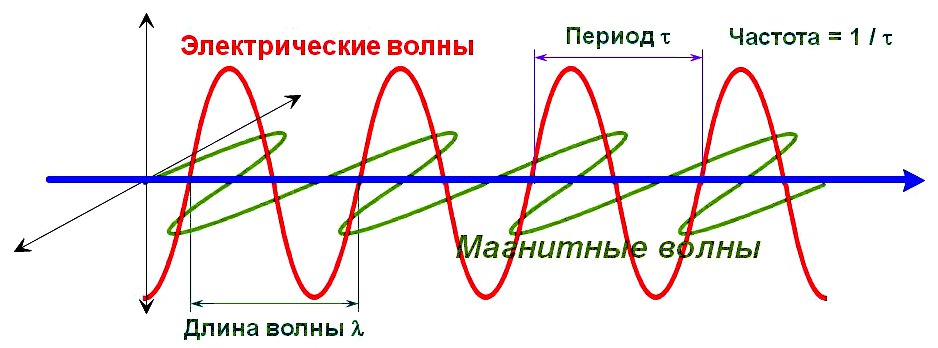

Вспомним, что волна — это колебания, распространяющиеся в пространстве. Механическая волна представляет собой колебания, распространяющиеся в вещественной среде. Тогда электромагнитная волна — это электромагнитные колебания, которые распространяются в электромагнитном поле.

Представьте себе неподвижный точечный заряд. Пусть его окружают еще много таких зарядов. Тогда он будет действовать на них с некоторой кулоновской силой (и они на него). А теперь представьте, что заряд сместился. Это приведет к изменению расстояния по отношению к другим зарядам, а, следовательно, и к изменению сил, действующих на них. В результате они тоже сместятся, но с некоторым запаздыванием. При этом начнут смещаться и другие заряды, которые взаимодействовали с ними. Так распространяется электромагнитные взаимодействия.

Теперь представьте, что заряд не просто сместился, а он начал быстро колебаться вдоль одной прямой. Тогда по характеру движения он будет напоминать шарик, подвешенный к пружине. Разница будет только в том, что колебания заряженных частиц происходят с очень высокой частотой.

Вокруг колеблющегося заряда начнет периодически изменяться электрическое поле. Очевидно, что период изменений этого поля, будет равен периоду колебаний заряда. Периодически меняющееся электрическое поле будет порождать периодически меняющееся магнитное поле. Это магнитное поле, в свою очередь, будет создавать переменное электрическое поле, но уже на большем расстояние от заряда, и т.д. В результате появления взаимно порождаемых полей в пространстве, окружающем заряд, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически меняющихся электрических и магнитных полей. Так образуется электромагнитная волна, которая распространяется от колеблющегося заряда во все стороны.

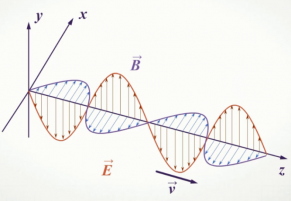

Электромагнитная волна не похожа на те возмущения вещественной среды, которые вызывают механические волны. Посмотрите на рисунок. На нем изображены векторы напряженности → E и магнитной индукции → B в различных точках пространства, лежащих на оси Oz, в фиксированный момент времени. Никаких гребней и впадин среды при этом не появляется.

В каждой точке пространства электрические и магнитные пол меняются во времени периодически. Чем дальше расположена точка от заряда, тем позднее ее достигнут колебания полей. Следовательно, на разных расстояниях от заряда колебания происходят с различными фазами. Колебания векторов → E и → B в любой точке совпадают по фазе.

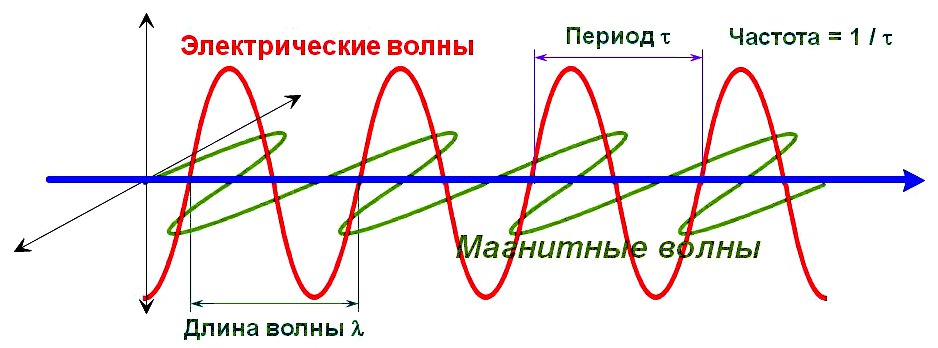

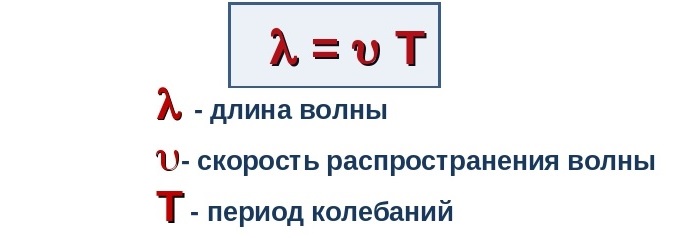

Длина электромагнитной волны — расстояние между двумя ближайшими точками, в которых колебания происходят в одинаковых фазах.

Длина электромагнитной волны обозначается как λ. Единица измерения — м (метр).

Обратите внимание на рисунок выше. Векторы магнитной индукции и напряженности поля, являющиеся периодически изменяющимися величинами, в любой момент времени перпендикулярны направлению распространения волны. Следовательно, электромагнитная волна — поперечная волна.

Условия возникновения электромагнитных волн

Электромагнитные волны излучаются только колеблющимися заряженными частицами. При этом важно, чтобы скорость их движения постоянно менялась, т.е. чтобы они двигались с ускорением.

Опыты по физике. Измерение длины электромагнитной волны

Наличие ускорения — главное условие возникновения электромагнитных волн.

Электромагнитное поле может излучаться не только колеблющимся зарядом, но и заряженной частицей, перемещающейся с постоянно меняющейся скоростью. Интенсивность электромагнитного излучения тем больше, чем больше ускорение, с которым движется заряд.

Представим заряд, движущийся с постоянной скоростью. Тогда создаваемые им электрическое и магнитное поля будут сопровождать его как шлейф. Только при ускорении заряда поля «отрываются» от частицы и начинают самостоятельное существование в форме электромагнитных волн.

Впервые существование электромагнитных волн предположил Максвелл, который посчитал, что они должны распространяться со скоростью света. Но экспериментально они были обнаружены лишь спустя 10 лет после смерти ученого. Их открыл Герц. Он же подтвердил, что скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света: c = 300 000 км/с.

Частота и длина волны

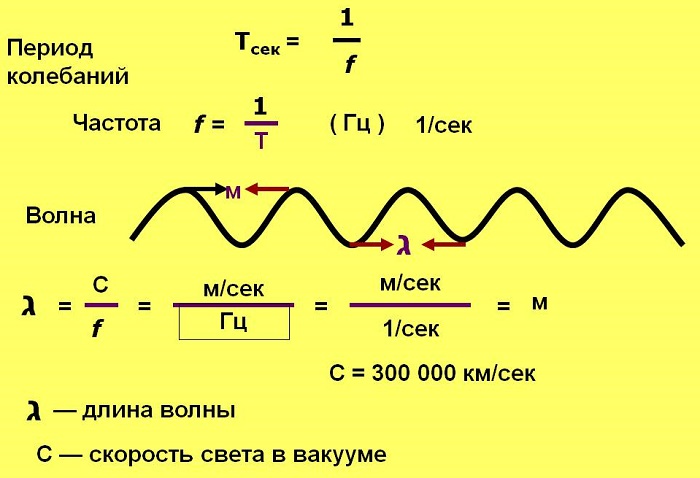

Электромагнитная волна характеризуется одним главным параметром — числом гребней, которые за секунду проходят мимо наблюдателя (или поступают в детектор). Эту величину называют частотой излучения ν. Поскольку для всех электромагнитных волн скорость в вакууме (с) одинакова, по частоте легко определить длину волны λ:

Мы просто делим путь, пройденный светом за секунду, на число колебаний за то же время и получаем длину одного колебания. Длина волны — очень важный параметр, поскольку она определяет пограничный масштаб: на расстояниях заметно больше длины волны излучение подчиняется законам геометрической оптики, его можно описывать как распространение лучей. На меньших расстояниях совершенно необходимо учитывать волновую природу света, его способность обтекать препятствия, невозможность точно локализовать положение луча и т. п.

Из этих соображений, в частности, следует, что невозможно получить изображение объектов, если их размер порядка или меньше длины волны излучения, на которой ведется наблюдение. Это, в частности, ставит предел возможностям микроскопов. В видимом свете невозможно рассмотреть объекты размером менее полмикрона; соответственно, увеличение больше чем 1-2 тысячи раз для оптического микроскопа лишено смысла.

Длина бегущей волны

В бегущей волне длина волны связана с фазовой скоростью (vph) формулой:

Разность фаз и длина волны

Две точки волны находящиеся на расстоянии $Delta x$ имеют при колебании разность фаз ($Delta varphi$), которая равна:

Длина электромагнитной волны

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме равна скорости света в вакууме ($c approx 3 cdot 10^$ м/с), следовательно, длина электромагнитной волны в вакууме, может быть рассчитана при помощи формулы:

Длина электромагнитной волны в веществе равна:

где $n=sqrt$ – показатель преломления вещества, $varepsilon$ – диэлектрическая проницаемость вещества, $mu$ – магнитная проницаемость вещества.

Отметим, что все рассматриваемые формулы относят к случаю T=const.

Длина и частота электромагнитной волны

Калькулятор выше связывает длину электромагнитной волны (света) с частотой и позволяет найти:

— Длину электромагнитной волны через частоту по формуле lambda = frac ;

— Частоту через длину электромагнитной волны f = frac <lambda>.

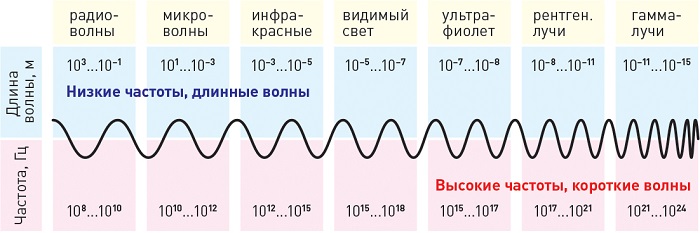

На приведенном рисунке быстро можно сопоставить длину и частоту света или электромагнитной волны и оценить принадлежность к диапазону волн.

Скорость света (электромагнитной волны) в вакууме v = 299 792 458 м/сек, в наших расчетах примем ее за 300 000 000 м/сек, при этом, вносимая ошибка будет менее одной сотой процента.

Длина электромагнитной волны определяется как расстояние между двумя соседними точками на волне, которые находятся в одной фазе колебаний. Единицей измерения длины волн является метр (м). Однако, в силу того, что длина электромагнитной волны может быть очень маленькой или большой, используются также и дополнительные единицы измерения, например миллиметр (мм), километр (км) и т.д.

Длина электромагнитной волны прямо связана с ее частотой. Частота, в свою очередь, определяет количество колебаний в единицу времени. Чем выше частота, тем короче длина волны. Например, для коротковолнового диапазона длина волны составляет десятки метров, а для видимого света сотни нанометров.

Длина электромагнитной волны имеет определяет способность отражения и поглощения, дифракции и интерференции волны и это приходится учитывать при практическом применении в оптике, радиосвязи, радиолокации. медицине и других областях.

Понравилась страница?

Добавить в закладки

Или поделиться!

Как найти длину электромагнитной волны

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Что собой представляет электромагнитная волна, легко представить на следующем примере. Если на водную гладь бросить камушек, то на поверхности образуются расходящиеся кругами волны. Они движутся от источника их возникновения (возмущения) с определенной скоростью распространения. Для электромагнитных волн возмущениями являются передвигающиеся в пространстве электрические и магнитные поля. Меняющееся во времени электромагнитное поле обязательно вызывает появление переменного магнитного поля, и наоборот. Эти поля взаимно связаны.

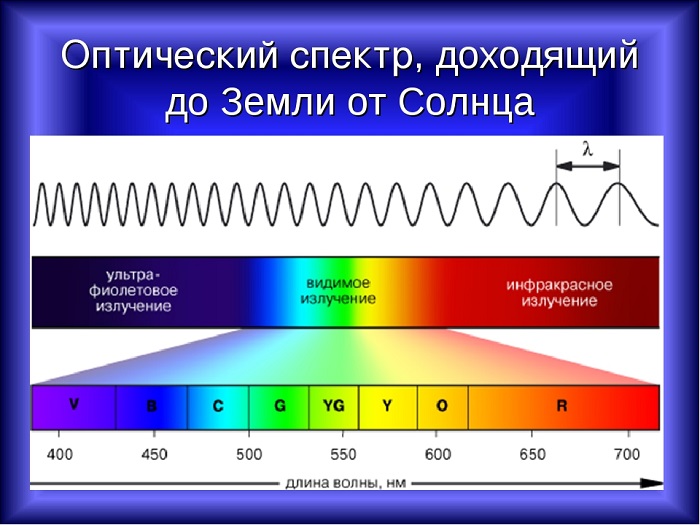

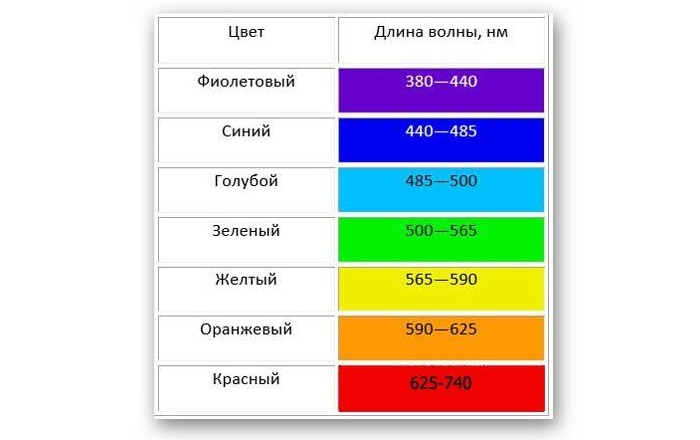

Основным источником спектра электромагнитных волн является звезда Солнце. Часть спектра электромагнитных волн видит глаз человека. Этот спектр лежит в пределах 380. 780 нм (рис. 1.1). В области видимого спектра глаз ощушает свет по-разному. Электромагнитные колебания с различной длиной волн вызывают ощущение света с различной окраской.

Часть спектра электромагнитных волн используется для целей радиотелевизионного вешания и связи. Источник электромагнитных волн — провод (антенна), в котором происходит колебание электрических зарядов. Процесс формирования полей, начавшийся вблизи провода, постепенно, точку за точкой, захватывает все пространство. Чем выше частота переменного тока, проходящего по проводу и порождающего электрическое или магнитное поле, тем интенсивнее создаваемые проводом радиоволны заданной длины.

Электромагнитные волны имеют следующие основные характеристики.

1. Длина волны lв, — кратчайшее расстояние между двумя точками в пространстве, на котором фаза гармонической электромагнитной волны меняется на 360°. Фаза — это состояние (стадия) периодического процесса (рис. 1.2).

В наземном телевизионном вешании используются метровые (MB) и дециметровые волны (ДМВ), в спутниковом — сантиметровые волны (СМ). По мере заполнения частотного диапазона СМ будет осваиваться диапазон миллиметровых волн (Ка-bаnd).

2. Период колебания волны Т— время, в течение которого происходит одно полное изменение напряженности поля, т. е. время, за которое точка радиоволны, имеющая какую-то фиксированную фазу, проходит путь, равный длине волны lв.

3. Частота колебаний электромагнитного поля F (число колебаний поля в секунду) определяется по формуле

Единицей измерения частоты является герц (Гц) — частота, при которой совершается одно колебание в секунд . В спутниковом вещании приходится иметь дело с очень высокими частотами электромагнитных колебаний измеряемых в гигагерцах.

Для спутникового непосредственного телевизионного вещания (СНТВ) по линии Космос — Земля используются диапазон C-band low и часть диапазона Кu (10,7. 12,75 ГГи). Верхняя часть этих диапазонов применяется для передачи информации по линии Земля — Космос (табл. 1.1).

4. Скорость распространения волны С—скорость последовательного распространения волны от источника энергии (антенны).

Скорость распространения радиоволн в свободном пространстве (вакууме) постоянна и равна скорости света С= 300 000 км/с. Несмотря на такую высокую скорость, электромагнитная волна по линии Земля — Космос — Земля проносится за время 0,24 с. На земле радиотелевизионные передачи можно практически мгновенно принимать в любой точке. При распространении в реальном пространстве, например -в воздухе, скорость движения радиоволны зависит от свойств среды, она обычно меньше С на величину коэффициента преломления среды.

Частота электромагнитных волн F, скорость их распространения С и длина волны л связаны соотношением

lв=C/F, а так как F=1/T , то lв=С*T.

Подставляя значение скорости С= 300 000 км/с в последнюю формулу, получаем

Для больших значений частот длину волны электромагнитного колебания можно определить по формуле lв(м)=300/F(МГц) Зная длину волны электромагнитного колебания, частоту определяют по формуле F(МГц)=300/lв(м)

5. Поляризация радиоволн. Электрическая и магнитная составляющие электромагнитного поля соответственно характеризуются векторами Е и Н, которые показывают значение напряженностей полей и их направление. Поляризацией называется ориентировка вектора электрического поля Е волны относительно поверхности земли (рис. 1.2).

Вид поляризации радиоволн определяется ориентировкой (положением) передающей антенны относительно поверхности земли. Как в наземном, так и в спутниковом телевидении применяется линейная поляризация, т. е. горизонтальная Н и вертикальная V (рис. 1.3).

Радиоволны с горизонтальным вектором электрического поля называют горизонтально поляризованными, а с вертикальным — вертикально поляризованными. Плоскость поляризации у последних волн вертикальна, а вектор Н (см. рис. 1.2) находится в горизонтальной плоскости.

Если передающая антенна установлена горизонтально над поверхностью земли, то электрические силовые линии поля также будут расположены горизонтально. В этом случае поле наведет наибольшую электродвижущую силу (ЭДС) в гори-

Рис 1.4. Круговая поляризация радиоволн:

LZ— левая; RZ— правая

зонтально расположенной приемной антенне. Следовательно, при Н поляризации радиоволн приемную антенну необходимо ориентировать горизонтально. При этом приема радиоволн на вертикально расположенную антенну теоретически не будет, так как наведенная в антенне ЭДС равна нулю. И наоборот, при вертикальном положении передающей антенны приемную антенну также необходимо расположить вертикально, что позволит получить в ней наибольшую ЭДС.

При телевизионном вещании с искусственных спутников Земли (ИСЗ) кроме линейных поляризаций широко используется круговая поляризация. Связано это, как ни странно, с теснотой в эфире, так как на орбитах находится большое количество спутников связи и ИСЗ непосредственного (прямого) телевизионного вещания.

Часто в таблицах параметров спутников дают сокращенное обозначение вида круговой поляризации — L и R. Круговую поляризацию радиоволн создает, например, коническая спираль на облучателе передающей антенны. В зависимости от направления намотки спирали круговая поляризация оказывается левой или правой (рис. 1.4).

Соответственно в облучателе наземной антенны спутникового телевидения должен быть установлен поляризатор, который реагирует на круговую поляризацию радиоволн, излучаемых передающей антенной ИСЗ.

Рассмотрим вопросы модуляции высокочастотных колебаний и их спектр при передаче с ИСЗ. Целесообразно это сделать в сравнении с наземными вещательными системами.

Разнос между несущими частотами сигналов изображения и звукового сопровождения составляет 6,5 МГц, остаток нижней боковой полосы (слева от несущей изображения) — 1,25 МГц, а ширина канала звукового сопровождения — 0,5 МГц

(рис. 1.5). С учетом этого суммарная ширина телевизионного канала принята равной 8,0 МГц (по стандартам D и К, принятым в странах СНГ).

Передающая телевизионная станция имеет в своем составе два передатчика. Один из них передает электрические сигналы изображения, а другой — звуковое сопровождение соответственно на разных несущих частотах. Изменение какого-то параметра несущего высокочастотного колебания (мощности, частоты, фазы и др.) под воздействием колебаний низкой частоты называется модуляцией. Используются два основных вида модуляции: амплитудная (AM) и частотная (ЧМ). В телевидении сигналы изображения передаются с AM, а звуковое сопровождение — с ЧМ. После модуляции электрические колебания усиливаются по мощности, затем поступают в передающую антенну и излучаются ею в пространство (эфир) в виде радиоволн.

8 наземном телевизионном вещании по ряду причин невозможно применить ЧМ для передачи сигналов изображения. На СМ места в эфире значительно больше и такая возможность существует. В результате спутниковый канал (транспондер) занимает полосу частот в 27 МГц.

Преимущества частотной модуляции сигнала поднесущей:

меньшая по сравнению с AM чувствительность к помехам и шумам, низкая чувствительность к нелинейности динамических характеристик каналов передачи сигналов, а также стабильность передачи на далекие расстояния. Данные характеристики объясняются постоянством уровня сигнала в каналах передачи, возможностью проведения частотной коррекции предыскажений, благоприятно влияющих на отношение сигнал/шум, благодаря чему ЧМ можно значительно снизить мощность передатчика при передаче информации на одно и то же расстояние. Например, в наземных вещательных системах для передачи сигналов изображения на одной и той же телевизионной станции используются передатчики в 5 раз большей мощности, чем для передачи сигналов звукового сопровождения.

Длина, скорость и частота электромагнитной волны

Онлайн калькулятор перевода длины волны в частоту для широкого диапазона частот, включая радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгенов- ские и гамма лучи

Электромагнитные колебания — это взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей, проявляющиеся в периодическом изменении напряжённости (E) и индукции (B) поля в электроцепи или пространстве. Эти поля перпендикулярны друг другу в направлении движения волны (Рис.1) и, в зависимости от частоты, представляют собой: радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские либо гамма-лучи.

Рис.1 Распространение электромагнитной волны в пространстве

Длина волны, обозначаемая буквой λ и измеряемая в метрах — это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе. Другими словами, это расстояние, на котором фаза электромагнитной волны вдоль направления распространения меняется на 2π.

Время, за которое волна успевает преодолеть это расстояние (λ), т. е. интервал времени, за который периодический колебательный процесс повторяется, называется периодом колебаний, обозначается буквой ፐ (тау) или Т и измеряется в метрах.

Частота электромагнитных колебаний связана с периодом соотношением:

f (Гц) = 1 / T (сек) .

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме (v) равна скорости света и составляет величину: v = С = 299792458 м/сек .

В среде эта скорость уменьшается до: v = С / n , где n > 1 — это показатель преломления среды.

Абсолютный показатель преломления любого газа (в том числе воздуха) при обычных условиях мало чем отличается от единицы, поэтому с достаточной точностью его можно не учитывать в условиях распространения электромагнитных волн в воздушном пространстве.

Соотношение, связывающее длину волны со скоростью распространения в общем случае, выглядит следующим образом:

λ (м) = v (м/сек) *Т (сек) = v (м/сек) / f (Гц) .

И окончательно для воздушной среды:

λ (м) = 299792458 *Т (сек) = 299792458 / f (Гц) .

Прежде чем перейти к калькуляторам, давайте рассмотрим шкалу частот и длин волн непрерывного диапазона электромагнитных волн, которая традиционно разбита на ряд поддиапазонов. Соседние диапазоны могут немного перекрываться.

| Диапазон | Полоса частот | Длина волны |

| Сверхдлинные радиоволны | 3. 30 кГц | 100000. 10000 м |

| Длинные радиоволны | 30. 300 кГц | 10000. 1000 м |

| Средние радиоволны | 300. 3000 кГц | 1000. 100 м |

| Короткие радиоволны | 3. 30 МГц | 100. 10 м |

| Метровый радиодиапазон | 30. 300 МГц | 10. 1 м |

| Дециметровый радиодиапазон | 300. 3000 МГц | 1. 0,1 м |

| Сантиметровый СВЧ диапазон | 3. 30 ГГц | 10. 1 см |

| Микроволновый СВЧ диапазон | 30. 300 ГГц | 1. 0,1 см |

| Инфракрасное излучение | 0,3. 405 ТГц | 1000. 0,74 мкм |

| Красный цвет | 405. 480 ТГц | 740. 625 нм |

| Оранжевый цвет | 480. 510 ТГц | 625. 590 нм |

| Жёлтый цвет | 510. 530 ТГц | 590. 565 нм |

| Зелёный цвет | 530. 600 ТГц | 565. 500 нм |

| Голубой цвет | 600. 620 ТГц | 500. 485 нм |

| Синий цвет | 620. 680 ТГц | 485. 440 нм |

| > Фиолетовый цвет | 680. 790 ТГц | 440. 380 нм |

| Ультрафиолетовое излучение | 480. 30000 ТГц | 400. 10 нм |

| Рентгеновское излучение | 30000. 3000000 ТГц | 10. 0,1 нм |

| Гамма излучение | 3000000. 30000000 ТГц | 0,1. 0,01 нм |

А теперь можно переходить к онлайн расчётам:

Калькулятор расчёта длины волны по частоте

Калькулятор расчёта частоты по длине волны

В радиочастотной практике имеет распространение величина Kp, называемая коэффициентом укорочения. Однако здесь существует некоторая путаница. Одни источники интерпретируют эту величину, как отношение длины волны в среде к длине волны в вакууме, т. е. численно равной Kp = 1/n, где n — это, как мы помним, показатель преломления среды. Другие, наоборот — как отношение длины волны в вакууме к длине волны в среде, т. е. Kp = n.

Поэтому надо иметь в виду — если Kp > 1, то значение показателя преломления среды, которое следует подставлять в калькулятор n = Kp, а если Kp

|  |

Длина, скорость и частота электромагнитной волны

Онлайн калькулятор перевода длины волны в частоту для широкого диапазона частот, включая радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгенов- ские и гамма лучи

Электромагнитные колебания — это взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей, проявляющиеся в периодическом изменении напряжённости (E) и индукции (B) поля в электроцепи или пространстве. Эти поля перпендикулярны друг другу в направлении движения волны (Рис.1) и, в зависимости от частоты, представляют собой: радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские либо гамма-лучи.

Рис.1 Распространение электромагнитной волны в пространстве

Длина волны, обозначаемая буквой λ и измеряемая в метрах — это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе. Другими словами, это расстояние, на котором фаза электромагнитной волны вдоль направления распространения меняется на 2π.

Время, за которое волна успевает преодолеть это расстояние (λ), т. е. интервал времени, за который периодический колебательный процесс повторяется, называется периодом колебаний, обозначается буквой ፐ (тау) или Т и измеряется в метрах.

Частота электромагнитных колебаний связана с периодом соотношением:

f (Гц) = 1 / T (сек) .

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме (v) равна скорости света и составляет величину: v = С = 299792458 м/сек .

В среде эта скорость уменьшается до: v = С / n , где n > 1 — это показатель преломления среды.

Абсолютный показатель преломления любого газа (в том числе воздуха) при обычных условиях мало чем отличается от единицы, поэтому с достаточной точностью его можно не учитывать в условиях распространения электромагнитных волн в воздушном пространстве.

Соотношение, связывающее длину волны со скоростью распространения в общем случае, выглядит следующим образом:

λ (м) = v (м/сек) *Т (сек) = v (м/сек) / f (Гц) .

И окончательно для воздушной среды:

λ (м) = 299792458 *Т (сек) = 299792458 / f (Гц) .

Прежде чем перейти к калькуляторам, давайте рассмотрим шкалу частот и длин волн непрерывного диапазона электромагнитных волн, которая традиционно разбита на ряд поддиапазонов. Соседние диапазоны могут немного перекрываться.

| Диапазон | Полоса частот | Длина волны |

| Сверхдлинные радиоволны | 3. 30 кГц | 100000. 10000 м |

| Длинные радиоволны | 30. 300 кГц | 10000. 1000 м |

| Средние радиоволны | 300. 3000 кГц | 1000. 100 м |

| Короткие радиоволны | 3. 30 МГц | 100. 10 м |

| Метровый радиодиапазон | 30. 300 МГц | 10. 1 м |

| Дециметровый радиодиапазон | 300. 3000 МГц | 1. 0,1 м |

| Сантиметровый СВЧ диапазон | 3. 30 ГГц | 10. 1 см |

| Микроволновый СВЧ диапазон | 30. 300 ГГц | 1. 0,1 см |

| Инфракрасное излучение | 0,3. 405 ТГц | 1000. 0,74 мкм |

| Красный цвет | 405. 480 ТГц | 740. 625 нм |

| Оранжевый цвет | 480. 510 ТГц | 625. 590 нм |

| Жёлтый цвет | 510. 530 ТГц | 590. 565 нм |

| Зелёный цвет | 530. 600 ТГц | 565. 500 нм |

| Голубой цвет | 600. 620 ТГц | 500. 485 нм |

| Синий цвет | 620. 680 ТГц | 485. 440 нм |

| > Фиолетовый цвет | 680. 790 ТГц | 440. 380 нм |

| Ультрафиолетовое излучение | 480. 30000 ТГц | 400. 10 нм |

| Рентгеновское излучение | 30000. 3000000 ТГц | 10. 0,1 нм |

| Гамма излучение | 3000000. 30000000 ТГц | 0,1. 0,01 нм |

А теперь можно переходить к онлайн расчётам:

Калькулятор расчёта длины волны по частоте

Калькулятор расчёта частоты по длине волны

В радиочастотной практике имеет распространение величина Kp, называемая коэффициентом укорочения. Однако здесь существует некоторая путаница. Одни источники интерпретируют эту величину, как отношение длины волны в среде к длине волны в вакууме, т. е. численно равной Kp = 1/n, где n — это, как мы помним, показатель преломления среды. Другие, наоборот — как отношение длины волны в вакууме к длине волны в среде, т. е. Kp = n.

Поэтому надо иметь в виду — если Kp > 1, то значение показателя преломления среды, которое следует подставлять в калькулятор n = Kp, а если Kp < 1, то n = 1/Kp.

Определение и формула длины волн

Волна — это возмущение, распространяющееся от точки, в которой она возникла, в окружающую среду. Такое возмущение переносит энергию без чистого переноса вещества.

Длина представляет собой фактическое расстояние, пройденное волной, которое не всегда совпадает с расстоянием среды, или частиц, в которых распространяется волна. Ее также определяют как пространственный период волнового процесса. Греческая буква «λ» (лямбда) в физике используется для обозначения длины в уравнениях. Она обратно пропорциональна частоте волны.

Период Т — время завершения полного колебания, единица измерения секунды (с). Длинная волна соответствует низкой частоте, а короткая — высокой. Длина измеряется в метрах. Количество волн, излучаемых в каждую секунду, называется частотой и обратно пропорционально периоду.

У различных длин разная скорость распространения. Например, скорость света в воде равна 3/4 от скорости в вакууме. Пространственный период волны — это расстояние, которое точка с постоянной фазой «пролетает» за интервал времени, соответствующий периоду колебаний.

Частота f — количество полных колебаний в единицу времени. Измеряется в Герцах (Гц). При одном полном колебании в секунду f = 1 Гц; при 1000 колебаний в секунду f = 1 килогерц (кГц); 1 млн. колебаний в секунду f = 1 мегагерц (1 МГц). Зная, что скорость света в вакууме с — 300 000 км/с, или 300 000 000 м/с, то для перевода длины волны в частоту нужно 3 х 10 8 м/с поделить на длину в метрах. Единицы измерения длины волны λ — нанометры и ангстремы, где нанометр является миллиардной частью метра (1 м = 109 нм) и ангстрем является десятимиллиардной частью метра (1 м = 1010 А), то есть нанометр эквивалентен 10 ангстрем (1 нм = 10 А).

Свет, который исходит от Солнца, является электромагнитным излучением, которое движется со скоростью 300 000 км/с, но длина не одинакова для любого фотона, а колеблется между 400 нм и 700 нм. Длина световой волны влияет на цвет. Белый свет разлагается на спектр различных цветных полос, каждая из которых определяется своей длиной волны. Таким образом, светом с наименьшей длиной является фиолетовый, который составляет около 400 нм, а светом с наибольшей длиной — красный, который составляет около 700 нм. Таблица показывает длину волны в зависимости от цвета:

Излучения с длиной меньше фиолетового называются ультрафиолетовым излучением, рентгеновским и гамма-лучами в порядке уменьшения. Излучения больше красного называются инфракрасными, микроволнами и радиоволнами, в порядке возрастания. Предельная дальность связи зависит от длины. Размеры антенны часто превышают рабочую длину радиоэлектронного средства. Рисунок показывает длину волн и частоту (нм), исходящих от различных источников:

Примеры расчета длины волны для звуковых, электромагнитных и радиоволн

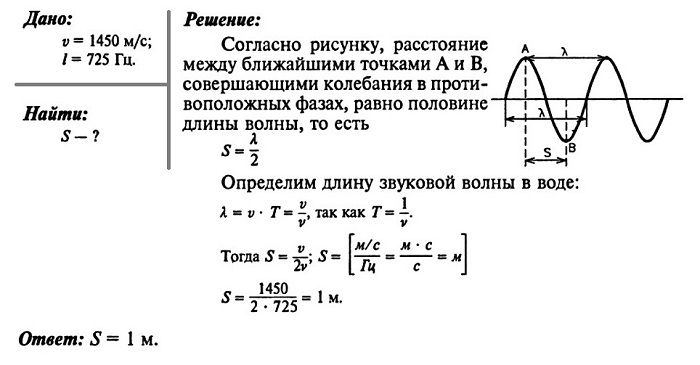

Задача №1

Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии находятся ближайшие точки, совершающие колебания в противоположных фазах, если частота колебаний равна 725 Гц?

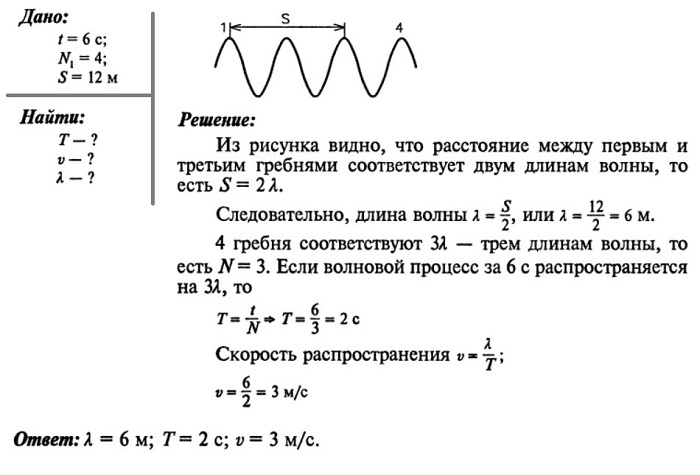

Задача №2

Мимо неподвижного наблюдателя, стоящего на берегу озера, за 6 с. прошло 4 гребня волны. Расстояние между первым и третьим гребнями равно 12 м. Определить период колебания частиц волны, скорость распространения и длину волны.

Задача №3

Голосовые связки певца, поющего тенором (высоким мужским голосом), колеблются с частотой от 130 до 520 Гц. Определите максимальную и минимальную длину излучаемой звуковой волны в воздухе. Скорость звука в воздухе 330 м/с.