Разнообразие областей использования систем автоматизации и телеметрии растет с появлением новых технологий и новых направлений их применения. Все системы требуют надежных источников питания, причем год от года потребляемая мощность для аналогичных систем снижается, а требования к надежности возрастают. Прокладка кабеля питания по своей стоимости во много раз может превосходить стоимость самого устройства автоматики или телеметрии, а в некоторых случаях подвести кабель питания не представляется технически возможным. При этом сбрасываемая в окружающую среду тепловая мощность на промышленных объектах может составлять мегаватты. Применение термоэлектрического преобразования теплового потока в электрическую энергию для многих случаев становится незаменимым.

К неоспоримым достоинствам термоэлектрического прямого преобразования тепловой энергии в электрическую следует отнести отсутствие промежуточного звена, как, например, в работе тепловой или атомной электростанции, где тепловая энергия преобразуется в механическую, а затем механическая энергия преобразуется в электрическую. Также термоэлектрические генераторы (ТЭГ) обладают такими уникальными качествами, как полная автономность, высокая надежность, простота эксплуатации, бесшумность и долговечность.

Среди преимуществ, определяющих при выборе среди прочих приоритет термоэлектрического преобразования, во многих приложениях — это отсутствие движущихся частей и, как одно из следствий, отсутствие вибраций, а также необходимости применения жидкостей и/или газов под высоким давлением. (Преобразование происходит в самом термоэлектрическом веществе.) Работоспособность не зависит от пространственного положения и наличия гравитации. ТЭГ можно применять при больших и малых перепадах температур. Последнее становится наиболее актуальным, если учесть, что до 90% сбрасываемой (отводимой) тепловой энергии на промышленных объектах и оборудовании выделяется при температуре поверхностей до +300 °С.

Термоэлектрическое преобразование универсально, оно допускает использование практически любых источников теплового потока, в том числе при малых перепадах температур, при которых применение иных способов преобразования невозможно в принципе.

Сферы применений ТЭГ крайне разнообразны: от энергообеспечения космических аппаратов, находящихся на удаленных от Солнца орбитах, питания оборудования газо- и нефтепроводов, морских навигационных систем до бытовых генераторных устройств, например в составе дровяной топочно-варочной печи, камина и котла.

Приведем несколько примеров практического применения ТЭГ:

- использование отводимого от двигателей (автомобильных, корабельных и др.) тепла;

- автономные источники питания электроэнергии для обеспечения работоспособности котельных, установок по переработке отходов и др.;

- источники питания для катодной защиты нефте- и газопроводов;

- автономное обеспечение энергией электронных блоков и насосов водяных котлов и мусоросжигательных установок;

- преобразование тепла природных источников (например, геотермальных вод) в электрическую энергию;

- обеспечение питанием различных устройств телеметрии и автоматики на объектах, удаленных от линий электропередачи;

- обеспечение автономным питанием маломощных электронных устройств (беспроводные датчики) за счет накапливаемой энергии (Energy Harvesting), собираемой при наличии минимальных перепадов температур (менее 10 °С);

- получение электрической энергии на солнечных концентраторах за счет разности температур горячего и охлажденного теплоносителя в контуре.

Термоэлектрические генераторы промышленного применения

В качестве источника тепла для современных промышленных ТЭГ чаще всего применяют тепловую энергию, выделяемую при сжигании природного газа. Также используется тепловая энергия, отводимая от двигателей внутреннего сгорания, тепловая энергия пара, другие доступные источники тепла на промышленных объектах. Выходная мощность генераторов определяется типом и числом термоэлектрических модулей, входящих в состав генератора, а также конструкцией радиаторов. Линейка выпускаемых компанией «Криотерм» ТЭГ промышленного назначения обеспечивает возможность получения электрической мощности от 2 до 200 Вт от одного генератора. Следует отметить, что производитель указывает выходную мощность для наихудших условий эксплуатации и среднестатистически можно ожидать результаты, превосходящие гарантированные в полтора раза и более. При выполнении условий согласования можно суммировать вырабатываемую мощность от нескольких генераторов.

🔥 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО из ОГНЯ. На что хватит энергии одной свечи?

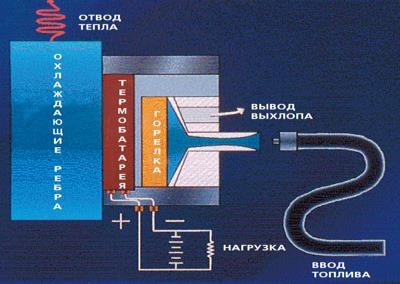

В упрощенном виде термоэлектрический генератор можно представить в виде металлической теплораспределительной пластины со стороны источника тепла, термоэлектрического генераторного модуля (ТГМ) и охлаждающего радиатора, отводящего тепло, проходящее через модуль в окружающим среду и создающего необходимый для работы ТГМ перепад температур (рис. 1). Вся конструкция должна сжиматься с усилием, обеспечивающим надежную передачу тепла от источника в окружающую среду с одной стороны и не допускающей превышения допустимого усилия при тепловом расширении конструкции.

Рис. 1. Базовая конструкция термоэлектрического генератора

На рисунке видно, что сжатие обеспечивается с помощью резьбовых соединений и рессорной пружины. Пружины могут быть также иной конструкции, например витой или дисковой. Целью конструкции является обеспечение равномерности усилия сжатия в заданном интервале температур. Благодаря своей простоте базовая конструкция обладает высокой надежностью и долговечностью (срок службы может превышать 10 лет).

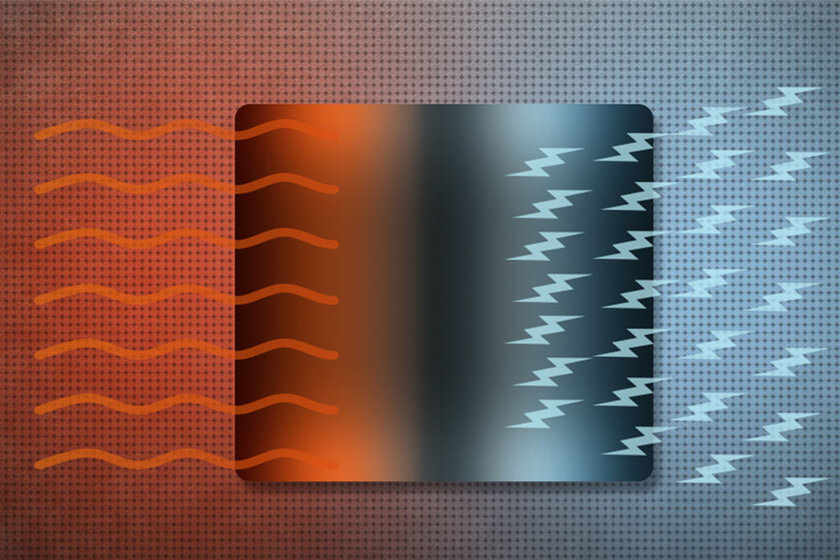

Такого раньше не было: открыт новый путь преобразования тепла в электричество

Команда американских учёных из Национального института стандартов и технологий (NIST) сообщила о создании метаматериала, который хорошо проводит электроны и плохо проводит тепло. Это одно из главных условий для получения высокоэффективного процесса преобразования тепловой энергии в электричество. До этого момента показатель эффективности колебался на отметке 1%.

Подписывайтесь на наш Телеграм

Если материал хорошо проводит электричество и плохо тепло, то на его концах появляется большая разница температур и, как итог, высокий КПД. В разработанном учёными материале, так как он имеет твёрдую кристаллическую решётку, тепло передают квазичастицы фононы. Несмотря на то, что это не настоящие частицы, а лишь кванты колебаний кристаллической решётки, они тоже подчинены корпускулярно-волновой теории — одновременно являются и частицами, и волной.

Новый метаматериал представляет собой лист кремний, на поверхности которого выращиваются нанокристаллы из нитрида галлия. Когда процесс выращивания окончен, кремниевую пластину истончают до требуемой толщины. Тепло от одного края материала до другого передаётся также и с помощью наностолбцов, где образуются стоячие волны с периодом, значение которого диктует их форма — узкий столбец. Длина таких волн намного короче длины тех, что свободно распространяются по кремниевой подложке. Волны в столбцах резонируют с волнами в пластине, заставляя последние подстраивать свою длину под длину «запертых» волн.

Именно это, согласно результатам эксперимента, позволило уменьшить теплопроводность кремния на 21% без ухудшения электропроводности. В ближайшее время в NIST будут работать над вопросом ускорения процесса преобразования тепла в электричество. Учёные уверены, технология ляжет в основу новых более эффективных радиаторов для электроники.

Материалы по теме:

- Ваш смартфон устарел, если в нём литий-ионная батарея. Кремний-углеродные аккумуляторы: что это и как работает

- В России и СССР делали очень странные вертолёты: вот топ-9, в которые не верится без фото

- Экранопланы — уникальный транспорт, который не прижился

- Зарядка смартфонов теплом рук и единственный в мире радиогелиограф: что изобрели в России в июне

- Главные изобретения российской науки этой весной: от нейросетей до лазеров

Термоэлектрический генератор. Устройство, виды, принцип действия термоэлектрического генератора.

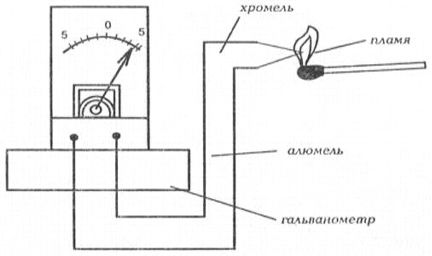

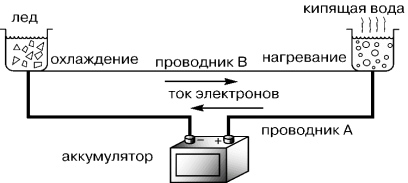

В качестве устройства для прямого превращения теплоты в электрическую энергию применяют термоэлектрические генераторы, которые используют принцип работы обычных термопар (рис. 1).

Рис. 1. Принцип работы обычных термопар

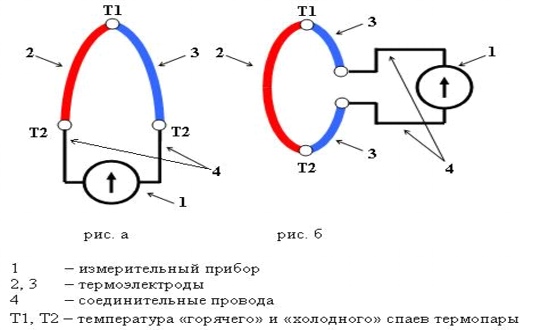

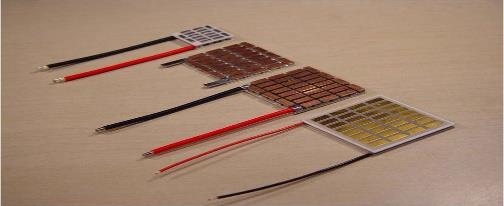

Термоэлектрический генератор (ТЭГ) — это устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую с использованием полупроводниковых термоэлементов (рис. 2), соединённых между собой последовательно или параллельно.

Рис. 2. Полупроводниковые термоэлементы

В термоэлектрическом генераторе для получения электричества используется эффект Зеебека, который заключается в появлении электродвижущей силы в замкнутой цепи из двух разнородных материалов, если места контактов поддерживаются при разных температурах. Возникновение эффекта связано с тем, что энергии свободных электронов или дырок в полупроводниковом материале зависят от температуры (рис. 3).

Рис. 3. Движение электронов и дырок в материале при нагреве

Рис. 4. Появление термоЭДС в замкнутой цепи из двух разнородных материалов, если места контактов имеют разные температуры

В местах контактов различных материалов заряды переходят от проводника, где они имели более высокую энергию, в проводник с меньшей энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, то разность энергий зарядов между двумя веществами больше на горячем контакте, чем на холодном, в результате чего в замкнутой цепи возникает ток (рис. 4). В состав термоэлектрических генераторов входят термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединенных последовательно или параллельно и теплообменники горячих и холодных спаев термобатарей. Принципиальная схема электрической цепи полупроводникового термоэлектрического генератора включает в себя полупроводниковый термоэлемент, состоящий из ветвей (вырезанных из кристаллов небольших прямоугольных элементов) p- и n-типа проводимости, то есть обладающими разными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы, коммутационные пластины горячего и холодного спаев и активную нагрузку (рис. 5).

Рис. 5. Устройство полупроводниковых термоэлементов

В момент замыкания термоэлемента на внешнюю нагрузку в цепи течет постоянный ток, обусловленный эффектом Зеебека (рис. 6).

Этот же ток вызовет выделение и поглощение теплоты Пельтье на спаях p- и n- ветвей термоэлемента с металлическими пластинами. Это движение носителей происходит от горячих спаев к холодным, что соответствует поглощению на горячих спаях теплоты Пельтье.

Рис. 6. Эффект Зеебека

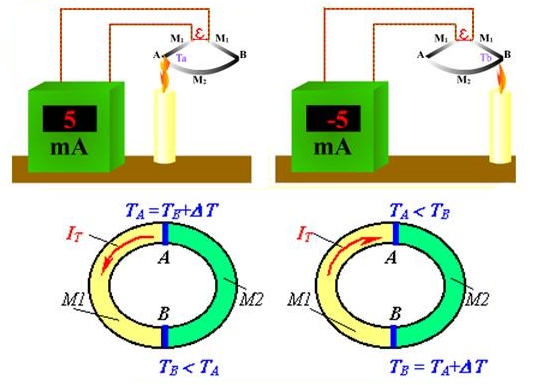

Эффект Зеебека — возникновение ЭДС (термоЭДС)в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных проводников, контакты между которыми находятся при разных температурах. Открыт в 1821 году немецким физиком Томасом Иоганном Зеебеком (Seebeck).

Эффект Зеебека состоит в том, что в электрической цепи, составленной из разных проводников (М1 и М2), возникает термоЭДС, если места контактов (А, В) поддерживаются при разных температурах. Если цепь замкнута, то в ней течет электрический ток (термоток Iт), причем изменение знака у разности температур спаев сопровождается изменением направления термотока.

Цепь, составленная из двух различных проводников (M1, М2), называется термоэлементом (пли термопарой), а ее ветви — термоэлектродами.

Полупроводниковые материалы, использующиеся в таких генераторах, должны иметь как можно больший коэффициент термоЭДС, хорошую электропроводность и, для того, чтобы получить значительный перепад температуры между холодными и горячими спаями кристаллов, малую теплопроводность. Этим требованиям лучше всего удовлетворяют сильно легированные полупроводниковые материалы. КПД термоэлемента определяется температурами горячего и холодного спаев и свойствами материалов, из которых выполнен термоэлемент — их термоэлектродвижущей силой на 1 градус, теплопроводностью и удельным электрическим сопротивлением. На величину КПД термоэлемента оказывает также влияние отношение величины его внутреннего омического сопротивления к сопротивлению присоединенной внешней нагрузки.

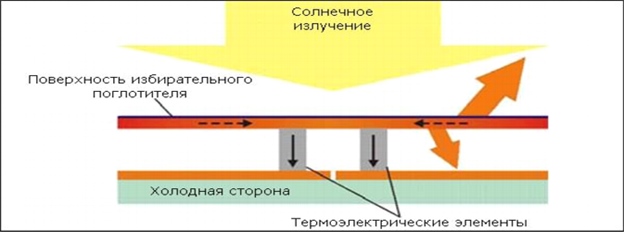

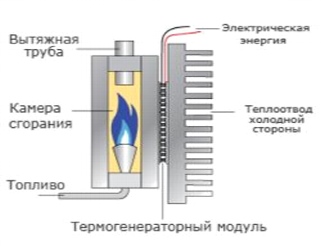

Чаще всего для изготовления термоэлементов применяют твердые растворы на основе халькогенидов элементов V группы. Так как для работы в термоэлектрическом генераторе не нужна высокая чистота применяемых материалов, то генераторы бывают относительно дешевы и успешно работают в условиях проникающей радиации. Для разогрева таких генераторов могут быть использованы: — побочная теплота — солнечный свет, стенка разогревающейся при работе установки (рис. 7); теплота от специального генератора — газовой или керосиновой горелки, атомного реактора (рис. 8).

Рис. 7. Использование теплоты солнечного излучения

Рис. 8. Использование теплоты от специального генератора

Термоэлектрические генераторы применяются для энергоснабжения удаленных и труднодоступных потребителей электроэнергии -автоматических маяков, навигационных буев, метеорологических станций, активных ретрансляторов, космических аппаратов, станций антикоррозионной защиты газо- и нефтепроводов (рис. 9-10).

Рис. 9. Реклама энергопечи, позволяющей получать электроэнергию

Рис. 10. Термоэлектрическое нагревательное устройство для космонавтов

Термоэлектрические генераторы обладают рядом преимуществ перед традиционными электромашинными преобразователями энергии, например турбогенераторами, отсутствием движущихся частей, бесшумностью работы, компактностью, легкостью регулировки, малой инерционностью. Недостатком термоэлектрических генераторов является низкий КПД – от 1% до 10% (рис. 8.86).

Проблема ограничения КПД

Особенностью существующих термопар является большое внутреннее сопротивление термопары как источника ЭДС, вызванные большой длиной и малым поперечным сечением ветвей термопары:

r = p1l1/s1 + p2I2/s2

где p1 и р2; 11 и l2; s1 и s2 — удельное сопротивление, длина и площадь поперечного сечения ветвей термопары. Это же является причиной и большого термического сопротивления для теплового потока через ветви термопары, часть энергии которого и преобразуется в электричество. Такая особенность приводит к тому, что КПД современных термоэлементов не превышает 1 % для металлических и 5-7% для полупроводниковых термопар при значительных перепадах температур, и не позволяет получить большие мощности термоэлектрических преобразователей. Для улучшения системы надо оптимизировать соотношения р, l и s.

Несмотря на это термоэлектрические генераторы нашли широкое применение для питания переносных устройств электроники, что объясняется простотой их эксплуатации, высокой надежностью и относительно небольшой стоимостью.

Термоэмиссионные методы преобразования теплоты в электрическую энергию

Термоэмиссионный преобразователь – это преобразователь тепловой энергии в электрическую на основе использования эффекта термоэлектронной эмиссии. Представляет собой ламповый диод, к эмиттеру которого подводится теплота, нагревая его до высокой температуры. Для нейтрализации влияния поля объемного заряда и увеличения термоэмиссии путем снижения работы выхода катода в колбу прибора вводятся пары цезия. По сравнению с другими методами преобразования тепловой и химической энергии в электрическую термоэмиссионный метод имеет следующие преимущества: самые низкие весовые характеристики на единицу выходной мощности и возможность работы при высокой температуре холодильника (анода), отсутствие в них движущихся частей, высокая надёжность, компактность, возможность эксплуатации без систематического обслуживания.

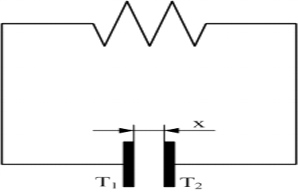

Схема простейшего термоэмиссионного устройства показана на рис. 11. Преобразователь состоит из двух электродов: К — катода, нагреваемого от постороннего источника тепла до Т1 ≈ 1400 °К, и А -анода, от которого отводится теплота холодному источнику при температуре Т2 ≈ 700 °К. При T1 >T2 электроны при высокой температуре катода начинают эмиссировать в межэлектродное пространство по направлению к аноду. Количество энергии выхода при эмиссии их с катода больше выделяемой при оседании электронов на холодном аноде. Эту разницу в энергии используют во внешней цепи и тем самым превращают теплоту в электричество. Межэлектродное пространство играет в устройстве этого типа большое значение. Для увеличения количества тепла, превращаемого в электричество, в межэлектродном пространстве, создают вакуум, но при этом в нем образуется пространственный заряд, т. е. скопление электронов, тормозящих их движение.

Рис. 11. Схема термоэмиссионного устройства

Для уменьшения влияния пространственного заряда расстояние между электродами уменьшают до ~1-10 мкм. Дополнительно нейтрализацию пространственного заряда можно обеспечить, добавляя в находящееся под вакуумом межэлектродное пространство пары щелочных металлов (цезия и др.). В этом случае межэлектродное пространство начинает ионизироваться и эмиссия электронов увеличивается.