Электрический ток — это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. Чтобы он возник, следует предварительно создать электрическое поле, под действием которого вышеупомянутые заряженные частицы придут в движение.

Первые сведения об электричестве, появившиеся много столетий назад, относились к электрическим «зарядам», полученным посредством трения. Уже в глубокой древности люди знали, что янтарь, потертый о шерсть, приобретает способность притягивать легкие предметы. Но только в конце XVI века английский врач Джильберт подробно исследовал это явление и выяснил, что точно такими же свойствами обладают и многие другие вещества. Тела, способные, подобно янтарю, после натирания притягивать легкие предметы, он назвал наэлектризованными. Это слово образовано от греческого электрон — «янтарь». В настоящее время мы говорим, что на телах в таком состоянии имеются электрические заряды, а сами тела называются «заряженными».

Электрические заряды всегда возникают при тесном контакте различных веществ. Если тела твердые, то их тесному соприкосновению препятствуют микроскопические выступы и неровности, которые имеются на их поверхности. Сдавливая такие тела и притирая их друг к другу, мы сближаем их поверхности, которые без нажима соприкасались бы только в нескольких точках. В некоторых телах электрические заряды могут свободно перемещаться между различными частями, в других же это невозможно. В первом случае тела называют «проводники», а во втором — «диэлектрики, или изоляторы». Проводниками являются все металлы, водные растворы солей и кислот и др. Примерами изоляторов могут служить янтарь, кварц, эбонит и все газы, находящиеся в нормальных условиях.

Тем не менее нужно отметить, что деление тел на проводники и диэлектрики весьма условно. Все вещества в большей или меньшей степени проводят электричество. Электрические заряды бывают положительными и отрицательными. Такого рода ток просуществует недолго, потому что в наэлектризованном теле кончится заряд. Для продолжительного существования электрического тока в проводнике необходимо поддерживать электрическое поле. Для этих целей используются источники электротока. Самый простой случай возникновения электрического тока — это когда один конец провода соединен с наэлектризованным телом, а другой — с землей.

Электрические цепи, подводящие ток к осветительным лампочкам и электромоторам, появились лишь после изобретения батарей, которое датируется примерно 1800 годом. После этого развитие учения об электричестве пошло так быстро, что менее чем за столетие оно стало не просто частью физики, но легло в основу новой электрической цивилизации.

Сила тока — скалярная физическая величина, равная отношению заряда, прошедшего через проводник, ко времени, за которое этот заряд прошел.

Что такое ЭДС — электродвижущая сила

где I — сила тока, q — величина заряда (количество электричества), t — время прохождения заряда.

Плотность тока — векторная физическая величина, равная отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника.

где j -плотность тока, S — площадь сечения проводника.

Направление вектора плотности тока совпадает с направлением движения положительно заряженных частиц.

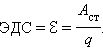

Электродвижущей силой источника тока называют отношение работы сторонних сил к величине положительного заряда, переносимого от отрицательного полюса источника тока к положительному.

Если изолированный проводник поместить в электрическое поле то на свободные заряды q в проводнике будет действовать сила В результате в проводнике возникает кратковременное перемещение свободных зарядов. Этот процесс закончится тогда, когда собственное электрическое поле зарядов, возникших на поверхности проводника, не скомпенсирует полностью внешнее поле. Результирующее электростатическое поле внутри проводника равно нулю (см. § 4.5). Однако, в проводниках может при определенных условиях возникнуть непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электрического заряда.

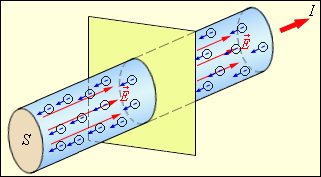

Такое движение называется электрическим током. За направление электрического тока принято направление движения положительных свободных зарядов. Для существования электрического тока в проводнике необходимо создать в нем электрическое поле. Количественной мерой электрического тока служит сила тока I – скалярная физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника (рис. 4.8.1) за интервал времени Δt, к этому интервалу времени:

Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным.

1

Упорядоченное движение электронов в металлическом проводнике и ток I. S – площадь поперечного сечения проводника, – электрическое поле.

В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах (А). Единица измерения тока 1 А устанавливается по магнитному взаимодействию двух параллельных проводников с током (см. § 4.16). Постоянный электрический ток может быть создан только в замкнутой цепи, в которой свободные носители заряда циркулируют по замкнутым траекториям. Электрическое поле в разных точках такой цепи неизменно во времени. Следовательно, электрическое поле в цепи постоянного тока имеет характер замороженного электростатического поля. Но при перемещении электрического заряда в электростатическом поле по замкнутой траектории, работа электрических сил равна нулю (см. § 4.4).

Поэтому для существования постоянного тока необходимо наличие в электрической цепи устройства, способного создавать и поддерживать разности потенциалов на участках цепи за счет работы сил неэлектростатического происхождения. Такие устройства называются источниками постоянного тока. Силы неэлектростатического происхождения, действующие на свободные носители заряда со стороны источников тока, называютсясторонними силами. Природа сторонних сил может быть различной. В гальванических элементах или аккумуляторах они возникают в результате электрохимических процессов, в генераторах постоянного тока сторонние силы возникают при движении проводников в магнитном поле. Источник тока в электрической цепи играет ту же роль, что и насос, который необходим для перекачки жидкости в замкнутой гидравлической системе.

Под действием сторонних сил электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля, благодаря чему в замкнутой цепи может поддерживаться постоянный электрический ток. При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока сторонние силы, действующие внутри источников тока, совершают работу. Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при перемещении заряда q от отрицательного полюса источника тока к положительному к величине этого заряда, называется электродвижущей силой источника (ЭДС):

Таким образом, ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда. Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется в вольтах (В). При перемещении единичного положительного заряда по замкнутой цепи постоянного тока работа сторонних сил равна сумме ЭДС, действующих в этой цепи, а работа электростатического поля равна нулю. Цепь постоянного тока можно разбить на определенные участки. Те участки, на которых не действуют сторонние силы (то есть участки, не содержащие источников тока), называются однородными. Участки, включающие источники тока, называются неоднородными. При перемещении единичного положительного заряда по некоторому участку цепи работу совершают как электростатические (кулоновские), так и сторонние силы. Работа электростатических сил равна разности потенциалов Δφ12 = φ1 – φ2 между начальной (1) и конечной (2) точками неоднородного участка. Работа сторонних сил равна по определению электродвижущей силе 12, действующей на данном участке. Поэтому полная работа равна U12 = φ1 – φ2 + 12.

Величину U12 принято называть напряжением на участке цепи 1–2. В случае однородного участка напряжение равно разности потенциалов: U12 = φ1 – φ2.

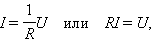

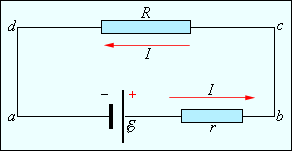

Немецкий физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (то есть проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорциональна напряжению U на концах проводника:

где R = const. Величину R принято называть электрическим сопротивлением. Проводник, обладающий электрическим сопротивлением, называется резистором. Это соотношение выражает закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом (Ом). Сопротивлением в 1 Ом обладает такой участок цепи, в котором при напряжении 1 В возникает ток силой 1 А. Проводники, подчиняющиеся закону Ома, называются линейными.

Графическая зависимость силы тока I от напряжения U (такие графики называются вольт-амперными характеристиками, сокращенно ВАХ) изображается прямой линией, проходящей через начало координат. Следует отметить, что существует много материалов и устройств, не подчиняющихся закону Ома, например, полупроводниковый диод или газоразрядная лампа. Даже у металлических проводников при достаточно больших токах наблюдается отклонение от линейного закона Ома, так как электрическое сопротивление металлических проводников растет с ростом температуры. Для участка цепи, содержащего ЭДС, закон Ома записывается в следующей форме: IR = U12 = φ1 – φ2 + = Δφ12 + .

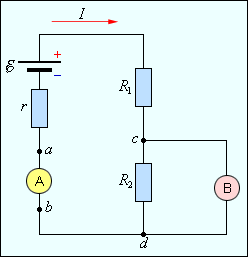

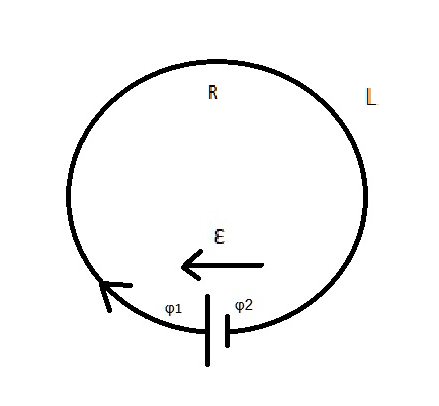

Это соотношение принято называть обобщенным законом Ома. На рис. 4.8.2 изображена замкнутая цепь постоянного тока. Участок цепи (cd) является однородным.

2

Рисунок 4.8.2. Цепь постоянного тока.

По закону Ома, IR = Δφcd.

Участок (ab) содержит источник тока с ЭДС, равной . По закону Ома для неоднородного участка, Ir = Δφab + .

Сложив оба равенства, получим: I(R + r) = Δφcd + Δφab + .

Но Δφcd = Δφba = – Δφab. Поэтому

Эта формула выражет закон Ома для полной цепи: сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на сумму сопротивлений однородного и неоднородного участков цепи.Сопротивление r неоднородного участка на рис. 4.8.2 можно рассматривать как внутреннее сопротивление источника тока. В этом случае участок (ab) на рис. 4.8.2 является внутренним участком источника. Если точки a и b замкнуть проводником, сопротивление которого мало по сравнению с внутренним сопротивлением источника (R ток короткого замыкания

Сила тока короткого замыкания – максимальная сила тока, которую можно получить от данного источника с электродвижущей силой и внутренним сопротивлением r. У источников с малым внутренним сопротивлением ток короткого замыкания может быть очень велик и вызывать разрушение электрической цепи или источника. Например, у свинцовых аккумуляторов, используемых в автомобилях, сила тока короткого замыкания может составлять несколько сотен ампер. Особенно опасны короткие замыкания в осветительных сетях, питаемых от подстанций (тысячи ампер). Чтобы избежать разрушительного действия таких больших токов, в цепь включаются предохранители или специальные автоматы защиты сетей.

В ряде случаев для предотвращения опасных значений силы тока короткого замыкания к источнику подсоединяется некоторое внешнее балластное сопротивление. Тогда сопротивление r равно сумме внутреннего сопротивления источника и внешнего балластного сопротивления. Если внешняя цепь разомкнута, то Δφba = – Δφab = , то есть разность потенциалов на полюсах разомкнутой батареи равна ее ЭДС. Если внешнее нагрузочное сопротивление R включено и через батарею протекает ток I, разность потенциалов на ее полюсах становится равной Δφba = – Ir.

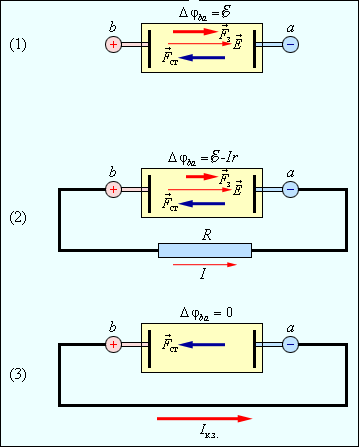

На рис. 4.8.3 дано схематическое изображение источника постоянного тока с ЭДС равной и внутренним сопротивлением r в трех режимах: «холостой ход», работа на нагрузку и режим короткого замыкания (к. з.). Указаны напряженность электрического поля внутри батареи и силы, действующие на положительные заряды:  – электрическая сила и

– электрическая сила и  – сторонняя сила. В режиме короткого замыкания электрическое поле внутри батареи исчезает.

– сторонняя сила. В режиме короткого замыкания электрическое поле внутри батареи исчезает.

3

Схематическое изображение источника постоянного тока: 1 – батарея разомкнута; 2 – батарея замкнута на внешнее сопротивление R; 3 – режим короткого замыкания.

Для измерения напряжений и токов в электрических цепях постоянного тока используются специальные приборы – вольтметры и амперметры. Вольтметр предназначен для измерения разности потенциалов, приложенной к его клеммам. Он подключается параллельно участку цепи, на котором производится измерение разности потенциалов. Любой вольтметр обладает некоторым внутренним сопротивлением RB. Для того, чтобы вольтметр не вносил заметного перераспределения токов при подключении к измеряемой цепи, его внутреннее сопротивление должно быть велико по сравнению с сопротивлением того участка цепи, к которому он подключен. Для цепи, изображенной на рис. 4.8.4, это условие записывается в виде: RB >> R1

Это условие означает, что ток IB = Δφcd / RB, протекающий через вольтметр, много меньше тока I = Δφcd / R1, который протекает по узмеряемому участку цепи. Поскольку внутри вольтметра не действуют сторонние силы, разность потенциалов на его клеммах совпадает по определению с напряжением. Поэтому можно говорить, что вольтметр измеряет напряжение. Амперметр предназначен для измерения силы тока в цепи. Амперметр включается последовательно в разрыв электрической цепи, чтобы через него проходил весь измеряемый ток. Амперметр также обладает некоторым внутренним сопротивлением RA. В отличие от вольтметра, внутреннее сопротивление амперметра должно быть достаточно малым по сравнению с полным сопротивлением всей цепи. Для цепи на рис. 4.8.4 сопротивление амперметра должно удовлетворять условию RA

чтобы при включении амперметра ток в цепи не изменялся. Измерительные приборы – вольтметры и амперметры – бывают двух видов: стрелочные (аналоговые) и цифровые. Цифровые электроизмерительные приборы представляют собой сложные электронные устройства. Обычно цифровые приборы обеспечивают более высокую точность измерений.

4

Включение амперметра (А) и вольтметра (В) в электрическую цепь.

Определение ЭДС в физике

ЭДС – электродвижущая сила. Обозначается буквой E или маленькой греческой буквой эпсилон.

Электродвижущая сила — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил (сил неэлектрического происхождения), действующих в электрических цепях переменного и постоянного тока.

ЭДС, как и напряжение, измеряется в вольтах. Однако ЭДС и напряжение – явления разные.

Напряжение (между точками А и Б) – физическая величина, равная работе эффективного электрического поля, совершаемой при переносе единичного пробного заряда из одной точки в другую.

Объясняем суть ЭДС «на пальцах»

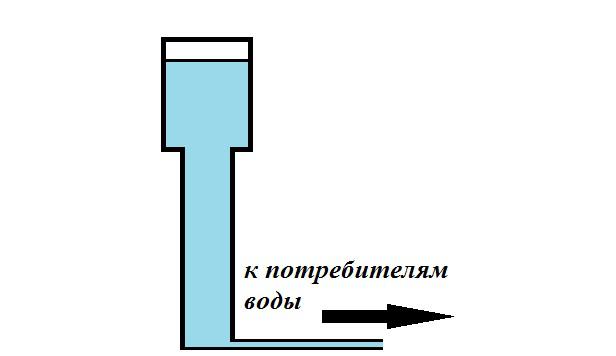

Чтобы разобраться в том, что есть что, можно привести пример-аналогию. Представим, что у нас есть водонапорная башня, полностью заполненная водой. Сравним эту башню с батарейкой.

Вода оказывает максимальное давление на дно башни, когда башня заполнена полностью. Соответственно, чем меньше воды в башне, тем слабее давление и напор вытекающей из крана воды. Если открыть кран, вода будет постепенно вытекать сначала под сильным напором, а потом все медленнее, пока напор не ослабнет совсем. Здесь напряжение – это то давление, которое вода оказывает на дно. За уровень нулевого напряжения примем само дно башни.

То же самое и с батарейкой. Сначала мы включаем наш источник тока (батарейку) в цепь, замыкая ее. Пусть это будут часы или фонарик. Пока уровень напряжения достаточный и батарейка не разрядилась, фонарик светит ярко, затем постепенно гаснет, пока не потухнет совсем.

Но как сделать так, чтобы напор не иссякал? Иными словами, как поддерживать в башне постоянный уровень воды, а на полюсах источника тока – постоянную разность потенциалов. По примеру башни ЭДС представляется как бы насосом, который обеспечивает приток в башню новой воды.

Основные параметры источника тока

Как и любой другой элемент электрической цепи, источник тока обладает своими характеристиками, которые могут меняться в зависимости от условий использования. Главными характеристиками являются ЭДС источника тока (электродвижущая сила) и его внутреннее сопротивление.

ЭДС источника тока (ε) — это физический параметр, который характеризует работу сторонних сил ((А_)), затраченную на перемещение зарядов (q) внутри источника.

Внутреннее сопротивление определяет количество потерь энергии при прохождении тока через источник тока.

Стоит понимать, что внутреннее сопротивление появляется из-за неидеальности реальных предметов. Только у идеальных источников тока отсутствует внутреннее сопротивление.

Однако при расчете характеристик электрических схем никакой сложности не возникает, так как мы просто представляем, что в цепи появляется дополнительный резистор (на схемах обозначается прямоугольником и буквой R), сопротивление которого будет равняться внутреннему сопротивлению источника тока.

Раз уж мы затронули расчеты электрических схем, то пора вплотную к ним приблизиться.

Закон Ома для участка цепи

Георг Ом рос в небогатой семье. Также он был довольно азартным человеком, любил играть в бильярд в компании друзей. В университетские годы Ом был лучшим игроком в бильярд среди студенческой молодежи, показывал прекрасные результаты в конькобежном спорте.

Дальше мы с вами поговорим о напряжении на элементах электрической цепи, и, в частности, на источнике тока. Поэтому вспомним, что такое напряжение из темы «Законы постоянного тока». Напряжение – физическая величина, которая показывает, какую работу сторонние силы должны приложить, чтобы перенести заряд от одной точки до другой.

Так как у источника тока имеется внутреннее сопротивление, значит, внутри него также будет и напряжение. Чтобы найти его, воспользуемся законом Ома — умножим внутреннее сопротивление источника тока r на сам ток I и получим:

Также мы можем найти напряжение, которое будет выделяться на внешней цепи. Для этого снова умножим ток I на общее сопротивление цепи R:

Оказывается, что не вся энергия источника тока уходит в цепь. Как раз таки та часть энергии, которая уходит на преодоление внутреннего сопротивления, и будет характеризовать потери. Тогда мы можем записать еще одну формулу для нахождения ЭДС источника тока:

Теперь давайте подставим вместо напряжений полученные формулы через токи и сопротивления и выразим силу тока. Так мы получим закон Ома для полной цепи:

Сила тока в цепи с заданным источником тока (при неизменной ЭДС и с постоянным внутренним сопротивлением) зависит только от сопротивления внешней цепи R.

Самое большое электрическое сопротивление на теле человека — поверхность верхнего рогового слоя кожи человека. Оно может достигать 40000–100000 Ом. Но это не значит, что можно хвататься за оголенные провода голыми руками! Этого сопротивления далеко не достаточно, чтобы защитить человека от опасного электрического тока.

Задачи на данную тему встречаются в №12 ЕГЭ. Давайте рассмотрим один пример.

Задача. Найдите внутреннее сопротивление источника ЭДС, если сопротивление в цепи R = 4 Ом, а ЭДС ε=10 В. Сила тока в цепи 2 А.

Решение.Воспользуемся законом Ома для полной цепи и выразим из него внутреннее сопротивление источника ЭДС:

Ответ: 1 Ом

Мощность и КПД источника тока

Мощность и коэффициент полезного действия (КПД) также играют важную роль в электрических цепях. И они тоже связаны с работой, которая совершается при движении частиц.

Выделяют две величины работы по перемещению зарядов: полезную и полную. Мы снова должны учесть, что есть определенные параметры на всей цепи и в самом источнике.

Полезная работа совершается на внешней цепи (без учета внутреннего сопротивления):

A полезн = qU = IUt = I 2 Rt

Полная работа – это уже та работа по перемещению зарядов, которая происходит во всей цепи:

A полн = qε = Iεt = I 2 (R + r) r

Мощность — это количество энергии, которое передается или потребляется в цепи. Она измеряется в ваттах (Вт). И тоже бывает двух видов: полезная и полная — разделение происходит по тому же принципу, что и разделение работы.

P полезн = A полезн / t = IU = I 2 R

P полн = A полн / t = Iε = I 2 (R + r)

КПД — это отношение полезной мощности к всей потребляемой мощности.

Он измеряется в процентах и показывает, насколько хорошо устройство использует поданную на него ЭДС.

𝛈 = (Р полезн / Р полн ) * 100% = (U / ε) * 100%.

Проверь насколько ты готов к экзамену по физике

Это займет всего 15 минут, и в конце теста,

тебя будет ждать персональный

образовательный план пройти тест

Проверь себя

Что такое электродвижущая сила?

– сила, которая заставляет вставать по утрам в школу;

– отношение работы по перемещению единичного заряда к величине заряда;

– отношение работы по перемещению единичного заряда ко времени перемещения.

По какой формуле можно определить напряжение на участке цепи?

– отношение полезной мощности ко вредной;

– отношение полезной мощности ко всей потрбеляемой мощности;

– аббревиатура от: кто-то получит двойку.

Единицы измерения ЭДС

ЭДС (электродвижущая сила) измеряется в вольтах (В). Вольт – это единица измерения электрического потенциала, которая показывает, сколько работы нужно совершить, чтобы переместить единичный положительный заряд из одной точки в другую в электрическом поле.

Вольт – это также единица измерения разности потенциалов, которая указывает на разницу в электрическом потенциале между двумя точками в электрической цепи.

Один вольт равен одному джоулю энергии, которую получает или теряет один кулон заряда, перемещаясь через электрическое поле с разностью потенциалов в один вольт.

Для измерения ЭДС в цепи используется вольтметр, который подключается параллельно источнику энергии или элементу цепи, чтобы измерить разность потенциалов между двумя точками.

Единицы измерения ЭДС важны для понимания и оценки электрических систем, таких как батареи, генераторы и другие источники энергии. Они позволяют определить, сколько энергии может быть передано заряду в электрической цепи и как эффективно использовать эту энергию.

Зависимость ЭДС от внешних условий

Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии, такого как батарея или генератор, может зависеть от различных внешних условий. Вот некоторые из них:

Температура

Температура может оказывать влияние на ЭДС источника энергии. Некоторые источники, такие как химические батареи, могут иметь различную ЭДС при разных температурах. Например, при низких температурах ЭДС батареи может снижаться из-за замедления химических реакций внутри нее. С другой стороны, некоторые источники, такие как солнечные панели, могут иметь повышенную ЭДС при высоких температурах.

Состояние источника энергии

Состояние источника энергии, такое как заряд батареи или уровень топлива в генераторе, может влиять на его ЭДС. При истощении заряда или топлива, ЭДС может снижаться, поскольку источник энергии не может обеспечить такую же разность потенциалов.

Внешнее электрическое поле

Если источник энергии находится во внешнем электрическом поле, его ЭДС может изменяться. Например, если источник энергии подключен к другому источнику с более высокой ЭДС, то его собственная ЭДС может быть подавлена или усилина в зависимости от направления тока.

Внешние сопротивления

Подключение внешних сопротивлений к источнику энергии может также влиять на его ЭДС. Если сопротивление внешней цепи высокое, то ЭДС может снижаться из-за потерь напряжения на сопротивлении. С другой стороны, при низком сопротивлении внешней цепи, ЭДС может быть более стабильной.

Знание зависимости ЭДС от внешних условий важно для правильного использования источников энергии и оптимизации их работы. Это позволяет учесть факторы, которые могут влиять на работу источника энергии и выбрать наиболее эффективные режимы работы.

Ваш браузер не поддерживается

Интернет-сервис Студворк построен на передовых, современных технологиях и не может гарантировать полную поддержку текущего браузера.

Установить новый браузер

- Google Chrome

Скачать

Яндекс Браузер

Скачать

Opera

Скачать

Firefox

Скачать

Microsoft Edge

Нажимая на эту кнопку, вы соглашаетесь с тем, что сайт в вашем браузере может отображаться некорректно. Связаться с техподдержкой

Работаем по будням с 8.00 до 18.00 по МСК

Закон Ома для участка цепи с электродвижущей силой тока

Рассмотрим один из самых простых случаев – электрическую цепь с химическим источником ЭДС, элементом Вольта. Он состоит из двух электродов (медного и цинкового), погружённых в раствор кислоты.

Электродвижущая сила в этом случае создаётся следующим образом: цинк при растворении в кислоте теряет положительно заряженные атомы, приобретая тем самым отрицательный потенциал, а медь становится положительно заряженной. В результате возникает сторонняя ЭДС. Находится она в очень тонком слое, отделяющем электролит от цинкового и медного электродов. Когда цепь замыкают, на сопротивлениях двух частей цепи (внешней и внутренней) возникает разность потенциалов и начинает течь ток I.

Для простоты расчётов будем исходить из того, что сопротивления на всех участках цепи распределены равномерно по всему контуру L.

Из закона сохранения энергии следует, что работа, совершаемая электрическим полем при движении заряда q по внешней цепи и в электролите будет равняться

Aq = (φ1 – φ2)*q + (φ3 – φ4)*q

Общую работу сторонних сил можно записать как

Приравняв обе части двух предыдущих выражений, получим

Формула явно указывает на то, что работа сторонних сил и работа электрического поля равны между собой.

Из закона Ома следует, что

φ1 – φ2 = I*R, а φ3 – φ4 = I*r

От сюда следующий вид закона Ома с электродвижущей силой.

Справедлив он только для замкнутой цепи.

О втором правиле Кирхгофа

Полученная формула говорит, что электродвижущая сила равна сложенным друг с другом произведениям силы тока на все сопротивления, составляющих замкнутую цепь.

Это очень важное утверждение. Часто его именуют Вторым правилом Кирхгофа. Оно относится ко всем замкнутым цепям, какими бы они ни были.

По-другому это правило можно сформулировать так – в любом электрическом замкнутом контуре алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления, через которые они протекают равняется ЭДС в указанном контуре.

Сопротивления могут считаться не только положительными, но и отрицательными. Если направление тока совпадает с выбранным направлением обхода контура, то сопротивление признают положительным. Если не совпадает – отрицательным.

Электродвижущая сила тока считается положительной, в том случае, если в его источнике произошёл переход от отрицательного полюса к положительному.

Когда в направлении токов нельзя быть уверенным, его можно выбрать произвольно. Из-за этого после вычислений может получиться отрицательное число. Это признак того что на самом деле ток идёт в противоположную сторону.

Впрочем, здесь всё условно. У многих ток ассоциируется с бегущими по проводнику отрицательно заряженными электронами. Тем не менее за направление тока всегда принимают именно направление положительных движущихся зарядов. Расчётам и пониманию сути физических явлений, относящихся к этому разделу физики подобное никак не мешает. Разве что в самом начале, пока не появилась привычка.

Математическая запись правила Кирхгофа выглядит следующим образом:

[sum_^ varepsilon m=sum_^ I m R m].

N – число участков, на которые мы разбили контур.

Данная формула позволяет очень легко рассчитывать достаточно сложные цепи, т. к. получаем систему независимых уравнений, легко решаемую с математической точки зрения. То что самостоятельно, на листе бумаги расчёты будут громоздкими – не проблема. Даже простейший не очень мощный компьютер с вычислениями может справиться весьма быстро.

Количество независимых контуров определяется по формуле:

p – общее количество ветвей в цепи, m – общее количество узлов в цепи.