В свое время электронная лампа совершила в радиотехнике подлинную революцию: коренным образом изменила конструкции передающих и приемных устройств, увеличила дальность действия их, позволила радиотехнике сделать гигантский шаг вперед и занять почетное место буквально во всех областях науки и техники, производства, в нашей повседневной жизни. Но и сейчас, когда в радио- электронные устройства все более внедряются полупроводниковые приборы, электронные лампы продолжают «трудиться» во многих радиовещательных приемниках, радиолах, магнитофонах, телевизорах. Поэтому-то я и решил познакомить тебя с этими «ветеранами» радиотехники, а в дальнейшем с некоторыми конструкциями на электронных лампах.

Любая радиолампа представляет собой стальной, стеклянный или керамический баллон, внутри которого на металлических стойках укреплены электроды. Пространство в баллоне сильно разрежено, т. е. там почти нет воздуха. Его откачивают через небольшой отросток, имеющийся в нижней или верхней части баллона. Сильное разрежение воздуха внутри баллона — вакуум — непременное условие для работы радиолампы.

В каждой радиолампе обязательно есть катод — отрицательный электрод, являющийся источником электронов в лампе, и анод — положительный электрод. Катодом может быть вольфрамовый волосок, подобный нити накала электролампочки, или металлический цилиндрик, подогреваемый нитью накала, а анодом — металлическая пластинка, а чаще коробочка, имеющая форму цилиндра или параллелепипеда. Вольфрамовую нить, выполняющую роль катода, называют также нитью накала.

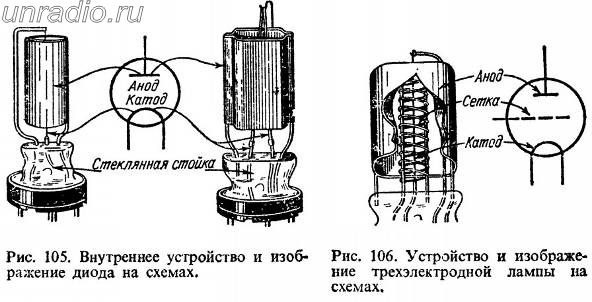

На схемах баллон лампы обозначают в виде окружности, катод — дужкой, вписанной в окружность, анод — короткой чертой, расположенной над катодом, а их выводы — линиями, выходящими за пределы окружности. Радиолампы, содержащие только катод и анод, называют двух электродными или диодами.

На рис. 105 показано внутреннее устройство двух диодов разных конструкций. Правая лампа отличается от левой тем, что се катод (нить накала) напоминает перевернутую латинскую букву V, а анод имеет форму сплюснутого цилиндра. Электроды закреплены на проволочных стойках, впаянных в утолщенное донышко баллона. Стойки являются одновременно выводами электродов.

Через специальную колодку с гнездами — ламповую панельку — они соединяются с другими деталями радиотехнического устройства.

В большинстве радиоламп между катодом и анодом имеются спирали из тонкой проволоки, называемые сетками. Они окружают катод и, не соприкасаясь, располагаются на разных расстояниях от него. В зависимости от назначения число сеток в лампе может быть от одной до пяти. По общему числу электродов, включая катод и анод, различают лампы трехэлектродные, четырехэлектродные, пятиэлектродные и т. д. Соответственно их называют триодами (с одной сеткой), тетродами (с двумя сетками), пентодами (с тремя сетками).

КАК РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ | ПРОСТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Внутреннее устройство одной из таких ламп — триода — показано на рис. 106. Эта лампа отличается от диодов наличием в ней спирали-сетки. На схемах сетки обозначают штриховыми линиями, расположенными между катодом и анодом.

Триоды, тетроды и пентоды — универсальные радиолампы. Их применяют для усиления переменных и постоянных токов и напряжений, в качестве детекторов, для генерирования электрических колебаний разных частот и многих других целей. Принцип работы радиолампы основан на направленном движении в ней электронов. «Поставщиком» же электронов внутри лампы является катод, нагретый до Температуры 800-2000°С.

В чем сущность этого явления?

Если кастрюлю, наполненную водой, поставить на огонь, то по мере нагревания частицы воды начнут двигаться все быстрее и быстрее. Наконец, вода закипит. При этом частицы воды будут двигаться с настолько большими скоростями, что некоторые из них оторвутся от поверхности воды и покинут ее — вода начнет испаряться. Нечто подобное наблюдается и в электронной лампе. Свободные электроны, содержащиеся в раскаленном металле катода, движутся с огромными скоростями. При этом некоторые из них покидают катод, образуя вокруг него электронное «облако». Это явление испускания, или излучения, катодом электронов называют термоэлектронной эмиссией. Чем сильнее раскален катод, тем больше электронов он испускает, тем гуще электронное облако. Когда говорят, что «лампа потеряла эмиссию», это значит, что с поверхности ее катода свободные электроны по какой-то причине вылетают в очень малом количестве. Лампа с потерянной эмиссией работать не будет.

Однако чтобы электроны могли вырываться из катода, надо не только нагреть его, но и освободить окружающее пространство от воздуха. Если этого не сделать, вылетающие электроны потеряют скорость, «завязнут» в молекулах воздуха. Поэтому-то в электронной лампе и создают вакуум. Откачивать воздух необходимо еще и потому, что при высокой температуре катод поглощает кислород воздуха, окисляется и быстро разрушается. К этому нужно добавить, что на поверхность катода наносят слой окислов бария, стронция и кальция, обладающий способностью излучать электроны при сравнительно иизкой температуре нагрева.

- Катоды и их питание

- Анод и катод диода

- Как работает диод

- Как работает триод

Электронная эмиссия

Каким же способом можно увеличить скорость движения электронов? Физика дает ответ на этот вопрос. Если нагревать металл, то скорость движения электронов возрастет и в конце концов может достичь того предела, когда электроны начнут вылетать в іпространство.

Нужная для этого скорость довольно велика. Например, для чистого вольфрама, из которого делают нити накала радиоламп, она равна 1270 км/сек. Такой скорости электроны достигают при нагреве вольфрама до 2 000° и выше (здесь и дальше градусы указаны по абсолютной шкале).

Испускание нагретым металлом электронов называется термоэлектронной эмиссией. Электронную эмиссию можно уподобить испарению жидкостей.

При низких температурах испарения совсем не происходит или оно бывает очень мало. С повышением температуры испарение увеличивается. Бурное испарение начинается по достижении точки кипения.

Испарение жидкости и термоэлектронная эмиссия металлов — явления, во многом сходные.

Для (получения термоэлектронной эмиссии металл надо нагреть, причем способ нагревания не имеет значения. Но практически удобнее всего нагревать металл электрическим током.

В электронных лампах нагреваемому металлу придают вид тонких нитей, накаливаемых электрическим током. Нити эти называются нитями накала, а нагревающий их ток — током накала.

Мы упоминали о том, что для получения эмиссии надо нагреть металл до очень высокой температуры — примерно до 2 000 и даже выше. Такую температуру выдерживает далеко не каждый металл; большинство металлов при такой высокой температуре плавится.

Поэтому нити накала можно делать только из очень тугоплавких металлов; обычно их делают из вольфрама.

Рис. 1. Температура нити накала лампы.

При t = 2 000° вольфрам начинает испускать электроны.

В первых образцах электронных ламп применялись чисто вольфрамовые нити накала. При температуре, нужной для получения эмиссии, вольфрамовые нити накаливались до белого свечения, отчего и произошло, между прочим, название «лампа».

Однако такая «иллюминация» обходится очень дорого. Чтобы накалить нить лампы до белого каления, нужен сильный ток. Маленькие приемные лампы с чисто вольфрамовой нитью накала потребляли ток накала в пол-ампера.

Но скоро был найден путь уменьшения тока накала. Исследования показали, что если покрыть вольфрам некоторыми другими металлами или их соединениями, то вылет электронов облегчается.

Для вылета требуются меньшие скорости, следовательно требуется и меньший нагрев нити, значит такая нить будет потреблять меньший ток накала.

Совершенствование нитей накала ламп

Мы не станем приводить здесь истории — постепенного совершенствования нитей, а сразу укажем, что современные оксидированные нити накала работают при температуре около 700—900° С, т. е. три мало заметном оранжево-красном накале.

В связи с этим удалось снизить ток накала примерно в 10 раз. Современный десятиламповый приемник потребляет примерно такой же ток накала, как приемник, имевший всего лишь одну лампу старого образца.

Процесс покрытия нитей накала облегчающими эмиссию составами называется активированием,, а сами нити носят название активированных.

Активированные нити накала хороши во всех отношениях, кроме одного: они боятся перекала, т. е. повышенного против нормы нагрева.

Если активированную нить перекалить, то нанесенный на нее слой активирующего вещества улетучится; вследствие этого нить потеряет способность испускать электроны при низкой температуре.

Про такую лампу говорят, что она «потеряла эмиссию». Нить накала такой лампы цела, лампа «горит», но не работает. Об этом обстоятельстве следует помнить и никогда не допускать, чтобы напряжение накала лампы превосходило нормальную величину.

Конечно, потерявшую эмиссию лампу можно было бы заставить работать, доведя накал ее нити до белого свечения. Но нити современных ламп делаются очень тонкими и, так как при белом калении металл нити довольно быстро распыляется, то нити скоро перегорают.

1.1. Электронные лампы

Электронные лампы применяются для генерации, усиления, или преобразования электрических колебаний в самых разных областях науки и техники.

Принцип действия всех радиоламп основан на явлении термоэлектронной эмиссии– это увеличение скоростей электронов до таких, что они вылетают из металла с отрицательным зарядом и могут направленно двигаться между электродами, создавая электрический ток. Для этого также необходимо, чтобы им не встречались на пути препятствия, такие как молекулы воздуха – именно поэтому в лампах создается высокий вакуум. Для получения термоэлектронной эмиссии металл надо нагреть примерно до 2000 о К. Удобнее всего нагревать металлическуюнить накалаэлектрическим током (ток накала), как и в осветительных лампах. Такую высокую температуру выдерживает не каждый металл, большинство плавится, из-за этого в первых образцах электронных ламп применялись чисто вольфрамовые нити накала, которые накаливались до белого свечения, откуда и произошло название «лампа». Но такая яркость обходится очень дорого – нужен сильный ток (в пол-ампера для приёмной лампы). Но скоро был найден путь уменьшения тока накала. Исследования показали, что если покрыть вольфрам некоторыми другими металлами или их окислами (бария, стронция и кальция), то выход электронов облегчается (снижается так называемая ”работа выхода”). Для выхода требуются меньшие энергии, а значит и меньшая температура. Современные оксидированные нити накала работают при температуре около 700-900 о С, в связи с этим удается снизить ток накала примерно в 10-20 раз.

Надо заметить, что управление всеми потоками электронов в лампе осуществляется посредством электрических полей, образующихся вокруг электродов с разными зарядами.

1.1.2. Виды электронных ламп

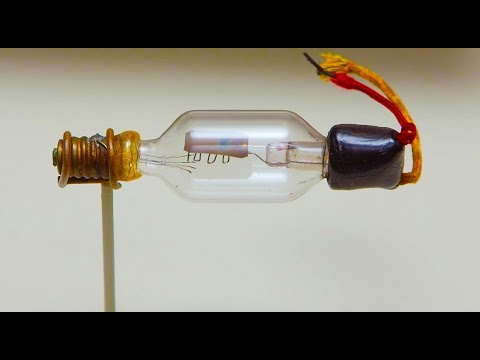

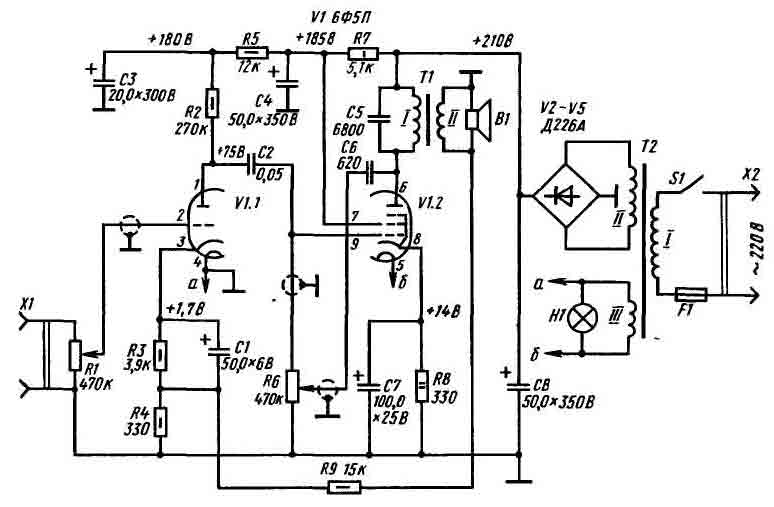

Диод– вакуумный прибор, пропускающий электрический ток только в одном направлении (Рис.1а) и имеющий два вывода для включения в электрическую цепь (плюс вывод накала, конечно), двухэлектродная лампа была изобретена в 1904 г. физиком Дж. Флемингом. Такая электронная лампа представляет собой стеклянный или металлический баллон, из которого выкачан воздух, и двух металлических электродов: накаливаемого катода (-) и холодного анода(+). Катод бывает двух типов:прямого накалаикосвенного накала. В первом случае катод представляет собой вольфрамовую нить (чаще покрытую оксидом), по которой проходит накаливающий её ток, а во втором – покрытый слоем металла с малой работой выхода цилиндр, внутри которого находится нить накала, электрически изолированная от катода. Действие катода как источника электронов основано натермоэлектронной эмиссии. На рисунке 1а показано устройство вакуумного диода с катодом прямого накала. Недостатком катодов прямого накала является то, что они не пригодны для питания их переменным током, так как при изменениях тока температура нити успевает измениться, и поток излучаемых электронов пульсирует с частотой питающего тока, поэтому сейчас применяются катоды косвенного накала.

Вольт-амперная характеристика диода (рис. 1е) имеет нелинейный характер – это объясняется накоплением электронов у катода в “облачко”. При отсутствии анодного напряжения электроны к нему не притягиваются, и анодный ток равен нулю. Анодный ток возникает при подаче положительного напряжения на анод, по мере увеличения напряжения анодный ток будет возрастать (на кривой А-Б – быстрее). При большом напряжении (в точке В) сила тока достигает наибольшей величины – это ток насыщения. У диода с активированным (оксидным) катодом не наблюдается замедления роста анодного тока, но при анодном токе выше некоторой предельной величины катод разрушается. Свойства диода оцениваются крутизной характеристики и внутренним сопротивлением лампы.

Триод – электронная лампа, имеющая три электрода: катод, анод и управляющую сетку (рис. 1б). Электронные лампы приобрели свои исключительно ценные свойства лишь после того, как в диод был введен третий электрод – сетка. Подавая на сетку напряжение и меняя его величину и полярность, можно управлять электронным потоком внутри лампы, т. е. Изменять величину анодного тока, поэтому сетку называют управляющей. Сетку нельзя считать механическим препятствием на пути электронов, промежутки между витками сетки-спирали всегда огромны по сравнению с размерами электронов. Она расположена ближе к катоду, чем к аноду – изменение напряжения на сетке сильнее влияет на величину анодного тока, чем такое же изменение анодного напряжения.Коэффициент усилениятриода показывает, во сколько раз приращение анодного напряжения должно быть больше приращения сеточного напряжения для изменения силы тока анода и сетки на одинаковую величину. В основном триоды используют в качестве усилителей, генераторов высокой частоты или импульсных генераторов, но при этом действуют паразитные ёмкости.

Если вывод сетки присоединить к катоду, то между сеткой и катодом не будет электрического поля, и витки сетки окажут очень слабое действие на летящие к аноду электроны – в анодной цепи установится ток покоя. Если включить между катодом и сеткой батарею так, что сетка зарядится отрицательно, то последняя начнёт отталкивать электроны обратно к катоду, а анодный ток уменьшится. При значительном отрицательном потенциале сетки даже самые быстрые электроны не смогут преодолеть её отталкивающее действие, и анодный ток прекратится, т.е. лампа будет заперта. Если сеточную батарею присоединить так, чтобы сетка была положительно заряжена относительно катода, то возникшее электрическое поле станет ускорять движение электронов. В этом случае измерительный прибор в цепи анода покажет увеличение тока.

Чем выше потенциал сетки, тем больше становится анодный ток. При этом некоторая часть электронов притягивается и к сетке, создавая сеточный ток, но при правильной конструкции лампы количество этих электронов невелико. Только те электроны, которые окажутся в непосредственной близости от витков сетки, будут притянуты к ней и создадут ток в сеточной цепи – он будет незначителен.

Коэффициент усиления и мощности у триодов различны. При большом анодном токе аноды подвергаются сильной электронной бомбардировке, что приводит к их значительному нагреванию и даже разрушению, поэтому аноды делают массивными, чернят, приваривают специальные охлаждающие ребра или применяют водное охлаждение, о котором рассказано ниже. Водное охлаждение применено и в импульсном генераторном триоде ГИ-11 (БМ), не так давно разработанном петербургскими учеными.

Тетроды и Пентоды. В четырехэлектродных лампах – тетродах (рис. 1в) между управляющей сеткой и анодом лампы дополнительно введенаэкранирующая сетка, соединенная с катодом лампы через конденсатор, которая служит для уменьшения междуэлектродных емкостей (паразитных обратных связей), из-за которых возникают собственные колебания на ВЧ в многокаскадных усилителях. Емкость анод – сетка в триодах 2-3 пф., а в лампах с дополнительной сеткой она снижается до 0,01 пф.

Экранированные лампы могут хорошо работать с небольшими сеточными напряжениями, но иногда при работе тетродов вторичные электроны, выбитые из анода, долетают до экранной сетки, создавая ток и сильные искажения сигнала – это явление называют динатронным эффектом. Пентоды являются решением этой проблемы.

Способ устранения неприятных последствий динатронного эффекта очевиден: надо не пускать вторичные электроны к экранирующей сетке. Это можно сделать введением в лампу еще одной сетки – третьей по счету, которая будет защитной, так получились пентоды – от греческого слова «пента» — пять (рис. 1г). Третья сетка располагается между анодом и экранирующей сеткой и соединяется с катодом, следовательно, оказывается заряженной отрицательно относительно катода. Поэтому вторичные электроны будут отталкиваться этой сеткой обратно к аноду, но в то же время, будучи достаточно редкой, эта защитная сетка не препятствует электронам основного анодного тока. У современных (на 1972 год) высокочастотных пентодов коэффициент усиления доходит до нескольких тысяч, а емкость сетка – анод измеряется тысячными долями пикофарады. Благодаря этому пентод является прекрасной лампой для усиления колебаний высокой частоты. Но пентоды с большим успехом применяются и для усиления низкой (звуковой) частоты, в частности в оконечных каскадах.

Конструктивно низкочастотные пентоды несколько отличаются от высоко- частотных. Для усиления НЧ не нужно иметь слишком большие коэффициенты усиления, но зато необходимо иметь большой прямолинейный участок характеристики, так как приходится усиливать большие напряжения, поэтому делают сравнительно редкие экранирующие сетки. При этом коэффициент усиления не получается очень большим, а вся характеристика сдвигается влево, поэтому больший её участок становится пригодным для использования. Низкочастотные пентоды должны отдавать большую мощность, следовательно, делаются массивными и их аноды нуждаются в охлаждении.

Существуют также и Лучевые тетроды– мощные низкочастотные лампы без защитных сеток, в которых витки экранирующих сеток расположены точно за витками управляющих сеток. При этом поток электронов рассекается на отдельные пучки (лучи), летящие прямо к аноду, а он отнесен несколько дальше и выбитые из него вторичные электроны не могут долететь до экранирующей сетки, а притягиваются анодом обратно, не нарушая нормальной работы лампы. Коэффициент усиления у таких ламп в несколько раз выше, чем у обычных тетродов, т.к. электроны от катода летят прямыми лучами между витками сеток и не разлетаются, а направляются к аноду полем экранирующих пластин, расположенных на путях возможной утечки около анода лампы, которые подключены к минусу источника питания через катод. У лучевых ламп удается создать очень выгодную форму характеристики, позволяющую получить большую выходную мощность при небольшом напряжении сигнала на сетке.

Почему валовый уровень валового давления нужно поддерживать очень низким в электронных лампах

Вакуум в электронных лампах необходим для предотвращения столкновений электронов с молекулами воздуха, что влияет на эффективность работы лампы. Создание вакуума позволяет электронам свободно двигаться внутри лампы без взаимодействия с частицами воздуха.

При работе с электронными лампами всегда соблюдайте меры безопасности и используйте защитные средства.

Периодически проверяйте состояние вакуума в лампе и при необходимости заменяйте ее на новую.

Что такое электричество на самом деле?

Избегайте резких изменений температуры, чтобы не повредить вакуум внутри лампы.

Вот, политикой 23 года не интересовались.. ТЕПЕРЬ НАБИРАЕМ ВОДУ ИЗ ЛУЖ

Правильно храните электронные лампы, чтобы предотвратить их повреждение и сохранить вакуум.

ИЗОБРЕТЕНИЯ КОТОРЫЕ СКОРО ИЗМЕНЯТ МИР ▶2

Не допускайте попадания влаги или посторонних веществ внутрь лампы, чтобы сохранить качество вакуума.

КАК РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ — ПРОСТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

При монтаже и демонтаже электронных ламп используйте специальные инструменты и следуйте инструкциям производителя.

Перед включением электронной лампы дайте ей некоторое время для выравнивания температуры и давления внутри.

Урок №48. Радиолампа

Не допускайте сильных механических воздействий на электронные лампы, чтобы избежать нарушения вакуума внутри.

✅Гонки самодельных снегоходов Кто мощнее и проходимей

Как устроен ЛАЗЕР и лазерный светодиод?

При выборе электронных ламп для использования, уделяйте внимание их качеству и характеристикам вакуума.

Регулярно очищайте и поддерживайте вакуумное оборудование для электронных ламп в хорошем состоянии.

Что такое вакуум? — Лекции по астрофизике – астроном Владимир Сурдин — Научпоп

Использование электронных ламп

Электронным лампам была отведена главенствующая роль при создании первых радиоприемников. В процессе совершенствования радиовещательного и телевизионного оборудования они были заменены на полупроводниковые приборы.

В настоящее время радиолампы находят свое применение в мощных электронных устройствах, где они не имеют альтернативы.

Электронные лампы устанавливаются в мощных радиопередатчиках и других устройствах, использование которых предполагает надежную и стабильную работу в жестких условиях эксплуатации.

Радиолампы устанавливаются в сверхмощных усилителях радиосигналов и в специальной аппаратуре военного назначения, так как они способны сохранять устойчивое функционирование при воздействии электромагнитного импульса ядерного взрыва, в отличие от транзисторной аппаратуры.

Электровакуумное и полупроводниковое оборудование не противопоставляются друг другу, так как каждое из них имеет свои специфические достоинства и недостатки.

Работы, направленные на усовершенствование электронного оборудования, предполагают внедрение катодов, не требующих предварительного нагрева для возникновения термоэмиссии электронов.

1.1. Электронные лампы

Электронные лампы применяются для генерации, усиления, или преобразования электрических колебаний в самых разных областях науки и техники.

Принцип действия всех радиоламп основан на явлении термоэлектронной эмиссии– это увеличение скоростей электронов до таких, что они вылетают из металла с отрицательным зарядом и могут направленно двигаться между электродами, создавая электрический ток. Для этого также необходимо, чтобы им не встречались на пути препятствия, такие как молекулы воздуха – именно поэтому в лампах создается высокий вакуум. Для получения термоэлектронной эмиссии металл надо нагреть примерно до 2000 о К. Удобнее всего нагревать металлическуюнить накалаэлектрическим током (ток накала), как и в осветительных лампах. Такую высокую температуру выдерживает не каждый металл, большинство плавится, из-за этого в первых образцах электронных ламп применялись чисто вольфрамовые нити накала, которые накаливались до белого свечения, откуда и произошло название «лампа». Но такая яркость обходится очень дорого – нужен сильный ток (в пол-ампера для приёмной лампы). Но скоро был найден путь уменьшения тока накала. Исследования показали, что если покрыть вольфрам некоторыми другими металлами или их окислами (бария, стронция и кальция), то выход электронов облегчается (снижается так называемая ”работа выхода”). Для выхода требуются меньшие энергии, а значит и меньшая температура. Современные оксидированные нити накала работают при температуре около 700-900 о С, в связи с этим удается снизить ток накала примерно в 10-20 раз.

Надо заметить, что управление всеми потоками электронов в лампе осуществляется посредством электрических полей, образующихся вокруг электродов с разными зарядами.

1.1.2. Виды электронных ламп

Диод– вакуумный прибор, пропускающий электрический ток только в одном направлении (Рис.1а) и имеющий два вывода для включения в электрическую цепь (плюс вывод накала, конечно), двухэлектродная лампа была изобретена в 1904 г. физиком Дж. Флемингом. Такая электронная лампа представляет собой стеклянный или металлический баллон, из которого выкачан воздух, и двух металлических электродов: накаливаемого катода (-) и холодного анода(+). Катод бывает двух типов:прямого накалаикосвенного накала. В первом случае катод представляет собой вольфрамовую нить (чаще покрытую оксидом), по которой проходит накаливающий её ток, а во втором – покрытый слоем металла с малой работой выхода цилиндр, внутри которого находится нить накала, электрически изолированная от катода. Действие катода как источника электронов основано натермоэлектронной эмиссии. На рисунке 1а показано устройство вакуумного диода с катодом прямого накала. Недостатком катодов прямого накала является то, что они не пригодны для питания их переменным током, так как при изменениях тока температура нити успевает измениться, и поток излучаемых электронов пульсирует с частотой питающего тока, поэтому сейчас применяются катоды косвенного накала.

Вольт-амперная характеристика диода (рис. 1е) имеет нелинейный характер – это объясняется накоплением электронов у катода в “облачко”. При отсутствии анодного напряжения электроны к нему не притягиваются, и анодный ток равен нулю. Анодный ток возникает при подаче положительного напряжения на анод, по мере увеличения напряжения анодный ток будет возрастать (на кривой А-Б – быстрее). При большом напряжении (в точке В) сила тока достигает наибольшей величины – это ток насыщения. У диода с активированным (оксидным) катодом не наблюдается замедления роста анодного тока, но при анодном токе выше некоторой предельной величины катод разрушается. Свойства диода оцениваются крутизной характеристики и внутренним сопротивлением лампы.

Триод – электронная лампа, имеющая три электрода: катод, анод и управляющую сетку (рис. 1б). Электронные лампы приобрели свои исключительно ценные свойства лишь после того, как в диод был введен третий электрод – сетка. Подавая на сетку напряжение и меняя его величину и полярность, можно управлять электронным потоком внутри лампы, т. е. Изменять величину анодного тока, поэтому сетку называют управляющей. Сетку нельзя считать механическим препятствием на пути электронов, промежутки между витками сетки-спирали всегда огромны по сравнению с размерами электронов. Она расположена ближе к катоду, чем к аноду – изменение напряжения на сетке сильнее влияет на величину анодного тока, чем такое же изменение анодного напряжения.Коэффициент усилениятриода показывает, во сколько раз приращение анодного напряжения должно быть больше приращения сеточного напряжения для изменения силы тока анода и сетки на одинаковую величину. В основном триоды используют в качестве усилителей, генераторов высокой частоты или импульсных генераторов, но при этом действуют паразитные ёмкости.

Если вывод сетки присоединить к катоду, то между сеткой и катодом не будет электрического поля, и витки сетки окажут очень слабое действие на летящие к аноду электроны – в анодной цепи установится ток покоя. Если включить между катодом и сеткой батарею так, что сетка зарядится отрицательно, то последняя начнёт отталкивать электроны обратно к катоду, а анодный ток уменьшится. При значительном отрицательном потенциале сетки даже самые быстрые электроны не смогут преодолеть её отталкивающее действие, и анодный ток прекратится, т.е. лампа будет заперта. Если сеточную батарею присоединить так, чтобы сетка была положительно заряжена относительно катода, то возникшее электрическое поле станет ускорять движение электронов. В этом случае измерительный прибор в цепи анода покажет увеличение тока.

Чем выше потенциал сетки, тем больше становится анодный ток. При этом некоторая часть электронов притягивается и к сетке, создавая сеточный ток, но при правильной конструкции лампы количество этих электронов невелико. Только те электроны, которые окажутся в непосредственной близости от витков сетки, будут притянуты к ней и создадут ток в сеточной цепи – он будет незначителен.

Коэффициент усиления и мощности у триодов различны. При большом анодном токе аноды подвергаются сильной электронной бомбардировке, что приводит к их значительному нагреванию и даже разрушению, поэтому аноды делают массивными, чернят, приваривают специальные охлаждающие ребра или применяют водное охлаждение, о котором рассказано ниже. Водное охлаждение применено и в импульсном генераторном триоде ГИ-11 (БМ), не так давно разработанном петербургскими учеными.

Тетроды и Пентоды. В четырехэлектродных лампах – тетродах (рис. 1в) между управляющей сеткой и анодом лампы дополнительно введенаэкранирующая сетка, соединенная с катодом лампы через конденсатор, которая служит для уменьшения междуэлектродных емкостей (паразитных обратных связей), из-за которых возникают собственные колебания на ВЧ в многокаскадных усилителях. Емкость анод – сетка в триодах 2-3 пф., а в лампах с дополнительной сеткой она снижается до 0,01 пф.

Экранированные лампы могут хорошо работать с небольшими сеточными напряжениями, но иногда при работе тетродов вторичные электроны, выбитые из анода, долетают до экранной сетки, создавая ток и сильные искажения сигнала – это явление называют динатронным эффектом. Пентоды являются решением этой проблемы.

Способ устранения неприятных последствий динатронного эффекта очевиден: надо не пускать вторичные электроны к экранирующей сетке. Это можно сделать введением в лампу еще одной сетки – третьей по счету, которая будет защитной, так получились пентоды – от греческого слова «пента» — пять (рис. 1г). Третья сетка располагается между анодом и экранирующей сеткой и соединяется с катодом, следовательно, оказывается заряженной отрицательно относительно катода. Поэтому вторичные электроны будут отталкиваться этой сеткой обратно к аноду, но в то же время, будучи достаточно редкой, эта защитная сетка не препятствует электронам основного анодного тока. У современных (на 1972 год) высокочастотных пентодов коэффициент усиления доходит до нескольких тысяч, а емкость сетка – анод измеряется тысячными долями пикофарады. Благодаря этому пентод является прекрасной лампой для усиления колебаний высокой частоты. Но пентоды с большим успехом применяются и для усиления низкой (звуковой) частоты, в частности в оконечных каскадах.

Конструктивно низкочастотные пентоды несколько отличаются от высоко- частотных. Для усиления НЧ не нужно иметь слишком большие коэффициенты усиления, но зато необходимо иметь большой прямолинейный участок характеристики, так как приходится усиливать большие напряжения, поэтому делают сравнительно редкие экранирующие сетки. При этом коэффициент усиления не получается очень большим, а вся характеристика сдвигается влево, поэтому больший её участок становится пригодным для использования. Низкочастотные пентоды должны отдавать большую мощность, следовательно, делаются массивными и их аноды нуждаются в охлаждении.

Существуют также и Лучевые тетроды– мощные низкочастотные лампы без защитных сеток, в которых витки экранирующих сеток расположены точно за витками управляющих сеток. При этом поток электронов рассекается на отдельные пучки (лучи), летящие прямо к аноду, а он отнесен несколько дальше и выбитые из него вторичные электроны не могут долететь до экранирующей сетки, а притягиваются анодом обратно, не нарушая нормальной работы лампы. Коэффициент усиления у таких ламп в несколько раз выше, чем у обычных тетродов, т.к. электроны от катода летят прямыми лучами между витками сеток и не разлетаются, а направляются к аноду полем экранирующих пластин, расположенных на путях возможной утечки около анода лампы, которые подключены к минусу источника питания через катод. У лучевых ламп удается создать очень выгодную форму характеристики, позволяющую получить большую выходную мощность при небольшом напряжении сигнала на сетке.

Вакуум. Электронные лампы

На вопрос «что такое вакуум?» обычно отвечают: «пространство с разреженным воздухом» или «пространство внутри сосуда, из которого выкачан воздух».

Можно ли удовлетвориться подобными ответами? Всякую ли степень разрежения можно назвать вакуумом и находится ли степень вакуума в какой-либо связи с атмосферным давлением?

Действительно, предположим, что в баллоне воздух разрежен в 10 000 раз по сравнению с его плотностью при нормальном атмосферном давлении, т. е. давление внутри баллона равно 0,076 мм ртутного столба. Будет ли в баллоне вакуум? И можем ли мы продолжать считать, что в баллоне вакуум, если этот баллон поднят на высоту 100 км над поверхностью земли, где давление воздуха составляет всего 0,007 мм ртутного столба? Ведь в этом случае плотность воздуха внутри баллона станет в 10 раз большей, чем снаружи. Если баллон непрочен, то его разорвет, как бомбу. Где же теперь будет вакуум — внутри баллона или снаружи?

Современная физика связывает понятие вакуума не с величиной давления вне или внутри сосуда, а с длиной свободного пробега молекул газа внутри него. Молекулы газов находятся в беспрерывном хаотическом тепловом движении, достигающем больших скоростей: при комнатной температуре скорость теплового движения молекул воздуха составляет около 450 м в секунду, т. е. приближается к скорости пули. Двигаясь во всех направлениях, молекулы постоянно сталкиваются друг с другом. Чем плотнее воздух, тем больше молекул заключается в единице объема и тем чаще молекулы будут сталкиваться.

Если воздух разредить, то молекулы будут сталкиваться менее часто. В среднем им придется пролетать больший путь между двумя столкновениями. Путь, который молекуле приходится пролетать между двумя столкновениями, и называется длиной свободного пробега.

Вакуумом с физической точки зрения считается такое разрежение, при котором длина свободного пробега больше размеров сосуда. В этом случае столкновения молекул будут редки, большая часть молекул в своем движении от одной стенки сосуда до другой не встретится с другими молекулами.

При разрежении в миллион раз (при давлении порядка 0,001 мм) средняя длина свободного пробега молекулы воздуха- равна 10 см. Так как размеры баллона обычных приемно-усилительиых ламп меньше 10 см, то с точки зрения физики пространство внутри этих ламп уже при подобном разрежении можно считать вакуумом.

Но для хорошей работы вакуумной лампы лампы такая степень вакуума недостаточна. Электроны, в огромном количестве летящие от катода лампы к ее аноду, будут все же встречать на своем пути довольно много молекул воздуха, столкновения электронов с ними зультате этих столкновений молекулы воздуха ионизируются, анодный ток резко возрастает, положительные ионы оседают на отрицательно заряженной сетке, изменяют ее заряд, а следовательно, и характер работы лампы. В приемниках и усилителях это, в частности, приводит к сильным искажениям. Поэтому в радиолампах добиваются значительно большего разрежения, доходящего обычно до 10~7 мм (0,0000001 мм), т. е. давление понижается примерно в десять миллиардов раз по сравнению с нормальным атмосферным давлением. При таком разрежении длина свободного пробега молекул измеряется километрами, и на пути от катода к аноду примерно лишь один электрон из миллиона может встретиться с молекулой воздуха. Столь редкие столкновения не могут вредно отразиться на работе лампы.

При таком огромном разрежении, какое достигается в радиолампе, в ней остается примерно одна десятимиллиардная часть того количества воздуха, которое было до откачки. Уменьшение в десять миллиардов раз — колоссальное уменьшение. Если бы расстояние от Земли до Солнца уменьшилось в 10 миллиардов раз, то Землю и Солнце разделяли бы всего 15 м — ширина среднего размера улицы. Земля, уменьшенная в такое число раз, превратилась бы в крупинку диаметром около 1 мм.

И все-таки при подобном разрежении в баллоне электронной лампы обычных размеров, например, 6КЗ, остается еще 40 • 1012 (сорок триллионов) молекул.

Это число огромно. Самые мелкие маковые зернышки имеют -в диаметре около 0,5 мм. Разместив их правильными рядами, мы сможем уложить в одном кубическом миллиметре восемь зернышек. Какой же объем займут сорок триллионов таких зернышек?

Несложный подсчет покажет, что для хранения подобного количества маковых зернышек потребуется помещение емкостью пять тысяч кубических метров, т. е. куб со стороной около 17 м.

Но молекулы настолько малы, что для размещения их в количестве даже десятков триллионов нужен совсем микроскопический объем. Диаметр молекулы газа в среднем равен 1«10~6 мм — одной миллионной миллиметра. Если те сорок триллионов молекул, которые остались в баллоне лампы, уложить плотно одну к другой, то они займут объем всего лишь 4 • 10~5 мм. Этот объем в 250 миллионов раз меньше объема баллона лампы. При равномерном размещении внутри баллона лампы всех оставшихся в ней после откачки молекул в каждом кубическом миллиметре окажется около 80 000 молекул.

Это число тоже очень велико, но чтобы составить правильное представление о том, на каком расстоянии молекулы будут находиться друг от друга, надо перевести все

величины в привычные нам масштабы.

При равномерном распределении 80 000 молекул в одном кубическом миллиметре они будут находиться друг от друга на расстоянии примерно 0,02 мм. Это расстояние в 20 000 раз больше диаметра молекулы. Перейдем к астрономическим масштабам. Земля удалена от Луны на расстояние, примерно в 25 раз превышающее диаметр Земли. Округляя, можно считать, что Земля находится от Луны в 1 ООО раз ближе, чем молекула от молекулы в баллоне лампы. Чтобы еще лучше представить это себе вернемся к маковым зернышкам. Два мельчайших маковых зернышка, разнесенные на расстояние, в 20 ООО раз превышающее их диаметр, будут отстоять друг от друга на 10 м. В переводе на привычные нам масштабы жилплощади это составляет два маковых зернышка в комнате площадью в 50 м2.

Итак, два маковых зернышка в огромной комнате — вот плотность размещения молекул газа в электронной вакуумной лампе после откачки. Естественно, что электроны, летящие от катода к аноду, почти не встречают на своем пути молекул воздуха; такие встречи возможны лишь в виде крайне редких исключений.

Смотрите также:

Первые электронные лампы, или радиолампы, как их иногда называют, были очень похожи на

В баллоне создается сильное разрежение воздуха (вакуум), которое.

Электронные лампы сначала были крайне недолговечны но интенсивные работы в этой, а также во многих смежных областях, таких, как техника получения вакуума.

Электрон прекрасно работает в самых различных условиях: в вакууме (электронные лампы, кинескопы), в газах (газоразрядные лампы) и даже в твердой среде.

Вся электронная библиотека >>>.

Кранов вакуум-щитов паяльными лампами, а также подача в вакуум-шланга в случае образования ледяных пробок небольшого.

Вакуумная техника. Слово «вакуум» в переводе с латыни означает «пустота».

Принцип действия одного из них — электронного вакуумметра 5 состоит в следующем.

Тогда же он наблюдал электрический разряд в вакууме, сопровождавшийся

Лампа Деларю оказалась непригодной для практического использования [18, с. 299].

Электронные лампы. Диод.

. таких, как техника получения вакуума, технология металлов, стеклодувное дело и др В продаже имеются лампы-трубки с цоколем.

. напряжение и выяснил, что в вакууме между электродом и нитью начинает протекать ток.

Дальнейшее развитие электронных ламп шло по пути улучшения их.