Теория акустики предусматривает три фундаментальных величины звука: звуковое давление, звуковая мощность и интенсивность звука.

Мощность звука – это величина, излучаемая источником звука.

Звуковое давление – величина, характеризующая звуковое поле и воспринимаемая человеческим ухом или звуковыми приборами. Слишком высокое звуковое давление может повредить слух человека. Основные параметры, оказывающие влияние на величину звукового давления, это расстояние от источника звука до воспринимающего его прибора или человека и акустические условия звукового поля. Ввиду этого для определения количества шума, испускаемого каким-либо источником, необходимо определить его звуковую мощность.

С точки зрения математики звуковая мощность это отнесенная к единице времени энергия звука. Интенсивность звука, в свою очередь, отображает скорость потока звуковой энергии через единицу площади, и измеряется в ваттах на квадратный метр (Вт/м 2 ). Отображая направление потока звуковой энергии в определенной точке, интенсивность звука является векторной величиной и измеряется обычно в направлении нормали к определенной единичной площади.

Причины определения интенсивности звука

Основная цель методов акустической интенсометрии – измерение интенсивности звука с целью определения интенсивности и локализации шума и разработке мер по снижению уровня шума на рабочем месте до безопасных для здоровья человека значений. Основным преимуществом измерения интенсивности звука по сравнению с измерением звукового давления является независимость величины этого параметра от параметров звукового поля.

Эта независимость позволяет с большой точностью выявить, идентифицировать и локализовать наиболее шумные узлы станков и механизмов даже на фоне общего звукового поля.

Звуковое поле – это пространство распространения звуковых волн. Описано несколько видов звуковых полей:

- Свободное звуковое поле – такое поле, где звуковые волны распространяются в идеальном пространстве без каких-либо отражений. Примером таких полей могут считаться безэховые камеры и воздушное пространство на значительном удалении от земной поверхности.

- Диффузное звуковое поле – поле, в котором существуют множественные отражения звуковых волн, распространяющихся в результате во всех направлениях с идентичными амплитудой и вероятностью. Благодаря определенному соотношению между звуковым давлением и односторонней интенсивностью звука можно определить звуковую мощность источника в таком поле (ISO 3741).

- Активное и реактивное поля – звуковые поля, для которых соответственно характерно и нехарактерно наличие звукового потока. Любое звуковое поле имеет активную и реактивную составляющие, поэтому суммарная интенсивность звука равна нулю. Практическими примерами реактивных звуковых полей являются поле стоячих волн (в каналах, трубах) и ближнее поле источника звука.

Громкость звука

Энергия звуковой волны. Интенсивность звука

Распространение звуковой волны сопровождается переносом энергии, которая зависит от звукового давления p и колебательной скорости v в каждой точке среды.

Средний поток звуковой энергии, проходящий в единицу времени через единицу поверхности, нормальной к направлению распространения волны, называется интенсивностью звука или силой звука (Вт/м 2 ):

Векторная величина, характеризующая также направление переноса энергии в волне, называется вектором Умова:

Наряду с интенсивностью звука используют еще одну энергетическую характеристику: плотность звуковой энергии (Дж/м 3 ), равную энергии колебаний в единице объема звукового поля.

Можно показать, что в бегущей волне

Передача энергии звуковой волны в область, ранее не затронутую волнами, требует непрерывного расходования энергии со стороны источника, возбуждающего звук. В тех зонах, где волна уже возникла, энергия непрерывно передается дальше со скоростью звука. Возникающие в среде переменные давления непрерывно совершают работу, ввиду чего и возникает сопротивление (импеданс) при колебательных движениях частиц среды.

Формулы для силы звука:

подобны формулам закона Джоуля–Ленца для мощности электрического тока, только мощность, затрачиваемая при действии сил давления, расходуется не на выделение тепла, а на передачу энергии новым частям среды. Поэтому величину часто называют также сопротивлением излучения среды.

Логарифмическая шкала силы звука

Отношение максимальной и минимальной интенсивности слышимого человеческим ухом звука очень велико и составляет 10 14 раз (для звукового давления 10 7 раз). Поэтому для характеристики силы звука удобнее пользоваться логарифмическими величинами:

уровнем интенсивности звука, выраженным в децибелах (дБ):

и уровнем звукового давления (дБ):

где I 0 и p 0 – значения, соответствующие порогу слышимости на частоте 1000 Гц (, p 0 = 2∙10 -5 Па).

Значение p 0 выбрано таким образом, чтобы при нормальных атмосферных условиях L I = L p. Поэтому в дальнейшем будем использовать величину

L = L I = L p, которую называют уровнем звука в децибелах.

Уровень звука, соответствующий порогу слышимости на частоте 1000Гц, равен 0 дБ. Болевой порог восприятия звука соответствует I б = 10 2 Вт/м 2 и р б = 2∙10 2 Па, что дает значение L б = 140 дБ.

Введению логарифмических единиц измерения способствовало также то обстоятельство, что ухо человека реагирует не на абсолютное изменение интенсивности звука, а на относительное. Разница уровней в 1 дБ соответствует минимальной величине, различимой слухом, при этом интенсивность звука изменяется в 1,26 раза или на 26%. Если же разница уровней составляет 3 дБ, то сила звука изменяется уже в 2 раза.

Рассмотрим, как рассчитать суммарный уровень звука для звукового поля, создаваемого несколькими источниками. Возьмем для простоты два источника.

В любой точке пространства звуковое давление равно:

где р 1 и р 2 – мгновенные значения звуковых давлений, создаваемых в этой точке соответственно первым и вторым источником.

Результирующая интенсивность звука равна:

Если источники звука некогерентные, то есть создаваемые ими давления не связаны по фазе, то и или — интенсивность суммарного звукового поля равна сумме интенсивностей источников.

Таким образом, если поле создается N некогерентными источниками, то

где , … — уровни звука, создаваемые каждым источником в расчетной точке.

При N одинаковых источниках шума, равноудаленных от расчетной точки, с уровнями звукового давления L 0, суммарный уровень равен:

L = L 0+10lg N.

3 Восприятие звука человеком

Слух

Слухом называется способность организма получать информацию о внешнем мире, воспринимая звуковые колебания окружающей среды с помощью специального нервного механизма – звукового (слухового) анализатора. Слуховой анализатор условно разделяют на три отдела: периферический, включающий звуковоспринимающие органы и рецепторы, преобразующие энергию звуковых колебаний в энергию нервного возбуждения; проводниковый — нейроны, проводящие возбуждение; центральный, в котором нейроны воспринимающих центров производят обработку информации. У человека к слуховому анализатору относятся наружное, среднее и внутреннее ухо, нервные проводящие пути слуховой системы, проходящие от кортиева органа в слуховую область коры головного мозга, и слуховая область коры.

Схема строения человеческого уха приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 — Схема строения уха человека: 1 — наружный слуховой проход; 2 — барабанная перепонка; 3 — полость среднего уха (барабанная полость); 4 — молоточек; 5 — наковальня; 6 — стремечко; 7 — полукружные каналы; 8 — преддверие; 9 — улитка; 10 — овальное окно; 11 — евстахиева труба.

Наружное ухо – это ушная раковина и примыкающий к ней наружный слуховой проход. Наружное ухо отделено от среднего кожной мембраной -барабанной перепонкой. Среднее ухо представляет собой заполненную воздухом полость, соединенную с носоглоткой евстахиевой трубой. В барабанной полости находится система слуховых косточек – молоточек, наковальня и стремечко. Рукоятка молоточка срослась с барабанной перепонкой, головка молоточка гибко связана с наковальней, а короткий отросток наковальни с другой стороны соединен с головкой стремечка. Основание стремечка заходит через овальное окно во внутреннее ухо. Внутреннее ухо (улитка) представляет собой капсулу, заполненную жидкостью. Улитка длиной около 35 мм образует два витка. Полость улитки по всей длине разделена перегородкой (основной мембраной) на две части. На основной мембране расположен звуковоспринимающий кортиев орган, состоящий из множества рецепторных волосковых клеток.

Колебания барабанной перепонки, вызываемые звуковыми волнами, через систему слуховых косточек передаются жидкости в улитке. Колебания основной мембраны приводят в движение волосковые клетки кортиева органа, в которых возбуждается электрический потенциал. Этот потенциал и приводит к возбуждению волокон слухового нерва, который передает соответствующий сигнал в слуховой центр коры головного мозга.

К основным свойствам слуха можно отнести способность к различению частоты и интенсивности звуков, к анализу сложных звуков и к оценке их свойств, определять положение источника звука в пространстве, выделять один из звуковых сигналов на фоне других и так далее. Свойства слуха различны у разных животных. Более высокоорганизованные животные обладают существенно большим совершенством свойств слуха. Например, слух человека обладает рядом специфических свойств, связанных с восприятием речи.

К количественным характеристикам слуха относятся слуховая чувствительность (порог слышимости), верхний предел слухового восприятия (порог болевого ощущения или болевой порог) и частотный диапазон слышимости.

У разных животных частотный диапазон слышимых звуков различен. Например, для кузнечиков он составляет 10 Гц – 100 кГц, для лягушки 50 Гц – 30 кГц, верхняя граница слышимости для летучих мышей 100-150 кГц. Область слышимых для человека звуков приведена на рисунке 3.2.

Видно, что человек воспринимает на слух звуки в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц (слышимый звук). Звуковые волны с частотами ниже 16 Гц называются инфразвуком, а с частотами выше 20 кГц – ультразвуком.

Рисунок 3.2 — Область слышимых звуков для человека

Субъективное восприятие слышимого звука человеком характеризуется высотой, громкостью и тембром. Рассмотрим связь этих характеристик с физическими параметрами звуковой волны.

Высота тона

Гармоническая звуковая волна воспринимается на слух как чистый (музыкальный) тон. При этом, чем больше частота колебаний в волне, тем выше тон. По высоте звуки принято делить на октавы. Октавой называется полоса частот, в которой верхняя граничная частота в два раза больше, чем нижняя:

В качестве частоты, характеризующей частотную полосу в целом, берется среднегеометрическая частота . Среднегеометрические частоты октавных полос стандартизованы: 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

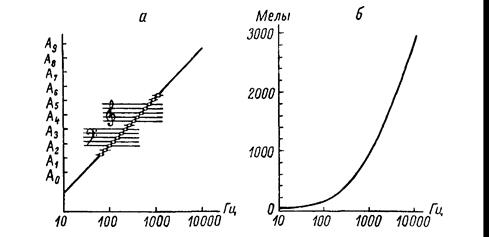

Симфонический оркестр воспроизводит почти все слышимые частоты. Диапазон рояля охватывает тона с частотами примерно от 25 до 4000 Гц. При помощи бесклавишных инструментов (типа скрипки) можно взять тон любой высоты. В таком инструменте, как рояль, струны настроены на определенные частоты. За основу берется нота «ля» первой октавы, для которой частота колебаний равна 440 Гц. При настройке таких музыкальных инструментов октаву делят на 12 частей (полутонов). Соотношение частот соседних тонов при этом равно 1,029. Связь между высотой нот музыкального звукоряда и частотой тона приведена на рисунке 3.3 а.

Единицей измерения высоты тона является мел. В соответствии с общепринятым определением тон частотой 1000 Гц при уровне звука 60 дБ имеет высоту 1000 мел. Зависимость высоты тона в мелах от частоты представлена на рисунке 3.3 б.

Рисунок 3.3 – Соотношение частоты и высоты тонов

Громкость звука

Если сравнить между собой громкость двух чистых тонов одинаковой частоты, то чем больше амплитуда звукового давления, тем более громким будет звук. Однако человеческое ухо имеет разную чувствительность к звукам разной частоты, то есть на разных частотах одинаковую громкость могут иметь звуки разной интенсивности. Область наилучшей слышимости лежит в интервале от 1000 до 5000 Гц. На низких и высоких частотах чувствительность слухового аппарата снижается.

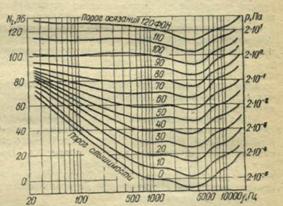

Громкость звука оценивают, сравнивая ее с громкостью чистого тона частотой 1000 Гц. Уровень звукового давления (в дБ) чистого тона с частотой 1000 Гц, столь же громкого (сравнением на слух), как и измеряемый звук, называется уровнем громкости данного звука (в фонах). На практике для оценки громкости звука различных частот используют «кривые равной громкости» — геометрическое место точек равногромких тонов различных частот (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Кривые равной громкости

Нижняя кривая показывает зависимость порога слышимости от частоты. На частоте 1000 Гц порог слышимости соответствует давлению 0,02 мПа (0 дБ). В области очень низких или очень высоких частот порог слышимости повышается и может составлять 80 – 100 дБ. Следует отметить, что с возрастом порог слышимости сдвигается, особенно в области высоких частот (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Возрастные изменения порога слышимости

В области наилучшей слышимости ухо способно различить около 370 градаций по громкости, а на частоте 60 Гц число градаций только 34. Эти данные соответствуют условиям тонкого опыта при полной тишине. Практически человек с нормальным слухом начинает замечать прирост уровня звука на 1 дБ, то есть на 26% по интенсивности звука.

Примеры уровня громкости различных звуков:

— шум авиамотора (на расстоянии 5 м от винта) – 120 фон;

— вагон метро на большой скорости – 90- 95 фон;

— шумная улица — 80-85 фон;

— шум в городской квартире – 40-50 фон;

— шепот на расстоянии 1 м – 20 фон.

Шкала уровней громкости не является натуральной шкалой, то есть, например, изменение уровня громкости в два раза не означает, что субъективное ощущение громкости звука изменится во столько же раз. Для оценки субъективного восприятия громкости звука введена шкала сонов. Громкость звука в сонах равна

где L – уровень громкости в фонах.

Из формулы (3.2) видно, что громкость в 1 сон имеет звук с уровнем громкости L = 40 фон. Изменение уровня громкости на 10 фон соответствует изменению громкости звука в два раза. Диапазоны громкости различных звуков иллюстрирует рисунок 3.6.

Рисунок 3.6 – Громкость различных звуков

Спектральный состав звука

Физические величины, характеризующие звук, являются функцией времени, поэтому их можно представить в виде суммы гармонических колебаний с различными частотами и амплитудами (см. раздел 1.1.2). Зависимость амплитуды (или эффективного значения) гармонических составляющих звуковой волны от частоты называется спектром звука.

Периодические колебания при разложении в ряд Фурье представляются как сумма гармоник с различной амплитудой. Такие гармоники образуют дискретный или линейчатый спектр.

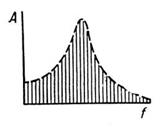

Непериодические колебания сложной формы (случайные или одиночные процессы) могут быть представлены с помощью интеграла Фурье в виде суммы бесконечно большого числа гармонических составляющих, образующих сплошной спектр. Обычно звуковые сигналы имеют смешанный спектр, в котором на фоне сплошного спектра выделяются отдельные тональные составляющие. Различные виды спектров приведены на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Различные виды спектров звуковых сигналов

Дискретные спектры характерны, в основном, для музыкальных звуков. При этом самая низкая по частоте гармоника называется основным тоном, а все остальные – обертонами (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Разложение звукового сигнала на гармонические составляющие.

Частота основного тона определяет высоту звука, а обертоны придают звуку определённую тембровую окраску (тембр). Если в звуке мало обертонов, то тембр оценивается как глухой, пустой, неокрашенный; если сильно выражены первые обертоны – сочный, полный; если сильно выражены высшие составляющие в области 3000 – 6000 Гц – пронзительный, металлический, резкий, яркий. На рисунке 3.9 приведены осциллограммы звуков одинаковой высоты, исполняемых на рояле и кларнете. Период у обоих колебаний одинаков, но они сильно отличаются друг от друга по своей форме и, следовательно, различаются своим гармоническим составом.

Рисунок 3.9 – Осциллограммы звуковых колебаний рояля и кларнета.

На рисунке 3.10 изображены спектры этих звуковых сигналов. Так как высоты звуков одинаковы, то и частоты тонов — основного и обертонов — одни и те же. Однако амплитуды отдельных гармоник в каждом спектре сильно различаются.

Рисунок 3.10 – Спектры звуковых колебаний рояля и кларнета

Сплошной широкополосный спектр характерен для неупорядоченных во времени звуковых сигналов, называемых шумом. При этом по положению максимума спектра шумы можно разделить на низкочастотные (максимум ниже 300 Гц), среднечастотные (от 300 до 800 Гц) и высокочастотные (максимум выше 800 Гц).

Спектр речи является смешанным, причём его дискретные частоты определяются гласными звуками, которые по своей природе близки к музыкальным. Их спектр представляет собой последовательность большого числа отдельных линий, соответствующих гармоникам колебаний голосовых связок. Основная частота колебаний голосовых связок у разных людей различна (бас – примерно 100 Гц, сопрано – 250 Гц).

Обычно при произнесении гласных звуков максимальную амплитуду имеют одна или две гармоники, которые называются формантами. Например, для гласного звука «а» частота форманты примерно равна 900 Гц, для «о» — 500 Гц, для «е» — 550 и 2100 Гц, для «и» — 350 и 2400 Гц. Согласные звуки характеризуются сплошным («шумовым») спектром. На рисунке 3.10 приведены спектры звуков «а» и «с».

Рисунок 3.10 – Спектры звуков речи: «а» (вверху) и «с» (внизу).

4 ИСТОЧНИКИ И ПРИЕМНИКИ ЗВУКА

4.1. Восприятие по амплитуде. Громкость

При определенном звуковом давлении и, соответственно, амплитуде колебаний слуховой мембраны произойдет возбуждение нервного окончания клетки звукового аппарата и возникает звуковое ощущение. Минимальное звуковое давление, при котором возникает (и еще существует) звуковое ощущение, называется порогом слышимости. Это своеобразный скачкообразный переход из ощущения слышимости в неслышимость и обратно. Порогом слышимости также называется минимальное значение интенсивности звука или давления чистого тона , которое вызывает звуковое ощущение. Тон — это гармоническое колебание, состоящее из ряда гармоник, чистый тон — простое синусоидальное колебание. Порог слышимости зависит от частоты колебаний, на рис. 2.4 [7] представлены частотные зависимости интенсивности звука в логарифмическом масштабе, характеризующие уровни порога слышимости. Рис. 2.4. Зависимости от частоты уровней порога слышимости: 1 — уровень порога в свободном поле, когда интенсивность измеряется в точке поля, где будет находиться голова слушателя при моноуральном слушании; 2 — то же при бинауральном слушании; 3 — для моноурального прослушивания через один наушник Максимальная чувствительность уха проявляется на средних частотах 2…5 кГц, в этой области порог слышимости меньше 10 − 12 Вт м 2 , что соответст- вует давлению меньше 10 − 5 Па . При превышении порога слышимости и возрастании интенсивности звука раст т и число дискретных возбужденных нервных окончаний, поэтому звуковое ощущение также возрастает дискретными скачками. На низких и высоких частотах количество таких скачков не велико и составляет примерно 160, на средних частотах это число возрастает и достигает 240. Эти дискретные скачки называются порогом различия интенсивности звука . Следовательно, наблюда- ется дискретное восприятие звука по амплитуде. При звуковых давлениях 65–85 Па достигается порог осязания , при котором ощущается давление на уши. Дальнейшее повышение звукового давления вызывает неприятные ощущения. При достижении звукового давления 150 Па, что соответствует очень

высокой интенсивности звука, порядка 1Вт/м 2 , наступает болевой порог . Учитывая, что на средних частотах порог слышимости составляет 10 –13 Вт/м 2 , разница по уровню звукового давления между этими двумя крайними порогами составляет более 130 дБ. Согласно закону Вебера-Фехнера, при высоких и средних интенсивностях звука одинаковые изменения звукового ощущения вызываются такими же одинаковыми изменениями силы, воздействующей на нервные окончания. Таким образом, уровень ощущения Е равен:

| E = a lg ( I / I п . с . ) , | (2.6) |

где I п . с . — раздражающая сила на пороге слышимости. При а=10 уровень ощущения выражается в децибелах:

| E = 10lg( I / I п . с . ) = 10lg( I / I o ) − 10lg( I п . с . / I o ) = L − L п . с . , | (2.7) |

где L п . с . — уровень интенсивности звука на пороге слышимости. Уровень ощущения неточно характеризует восприятие звука по амплитуде, кроме того, интенсивность и звуковое давление, фиксируемые приборами, определяют звук с физической стороны. Тем не менее субъективно слух позволяет достаточно точно определить равенство громкостей звуков с различными спектрами. Это свойство слуха позволяет использовать понятия громкости и уровня громкости звука для более точного восприятия по амплитуде. Громкость — это субъективное слуховое восприятие интенсивности или силы звука, которое в основном зависит от силы (давления) воздействия звука на слуховую мембрану. За уровень громкости условились принимать уровень интенсивности звука чистого тона частотой 1 кГц. Единицей измерения уровня громкости является 1 фон — уровень громкости звука, для которого уровень интенсивности равногромкого с ним звука частотой 1 кГц равен 1 дБ.

| L G фон = L T 1000 Гц ; дБ при G X = G 1000 Гц , | (2.8) |

где G X и G 1000 Гц — громкости испытуемого звука и тона 1000Гц. Специфика человеческого слуха заключается в неодинаковой чувстви- тельности к звукам разных частот. Максимальная чувствительность обнаруживается на средних частотах 500–5000 Гц, что, возможно, связано с эволюционными процессами выживания и голосового общения. На рис. 2.5 [7] показаны кривые равной громкости , которые показывают изменение чувствительности слуха в зависимости от частоты, уровня звукового давления и громкости.

Рис. 2.5. Кривые равной громкости: цифры не кривых означают уровень громкости в фонах При повышении уровней звукового давления и громкости кривые становятся более равномерными, а при уровнях выше порога осязания — почти линейными. Отсюда следует, что при таких уровнях субъективные и физические характеристики почти совпадают. Уровень громкости хотя и характеризует субъектное восприятие звука по уровню, но масштаб уровней не соответствует действительному субъектному масштабу. Например, увеличение уровня громкости на 10фон в диапазоне уровней выше 40фон соответствует субъектному ощущению увеличения громкости в двое. Кстати каждая градация громкости в музыке больше или меньше соседней вдвое (форте — фортиссимо, пиано — пианиссимо и т.д.). Для сред- них и высоких уровней L G ( L G > 40фон) громкость G может быть приближенно определена из формулы:

| G = 2 0,1 ( L G − 40 ) . | (2.9) |

При этом громкость измеряют в сонах (один сон соответствует громкости звука с уровнем громкости 40фон). В табл. 2.3 представлены громкости и уровни громкости некоторых источников звука. Таблица 2.3 Громкости и уровни громкости некоторых звучаний

| Источник звука | Громкость, сон | Уровень |

| громкости, фон | ||

| Салон самол та | 500–700 | 120–125 |

| Фортиссимо симфонического оркестра | 50–110 | 90–110 |

| Вагон метро | 25–35 | 80–85 |

| Речь на расстоянии 1м | 3–6 | 55–62 |

| Театральный зал | 1–2 | 40–50 |

| Пианиссимо оркестра | 0,5–0,9 | 32–40 |

| Библиотека | 0,15–0,3 | 22–28 |

Дискретное изменение интенсивности звука

2. ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

Восприятие по частоте. Слух, воспринимая сложное звуковое колебание, действует подобно частотному анализатору, т. е. фиксирует амплитуды частоты спектральных составляющих колебания. Полосы пропускания элементарных резонаторов слуха, определяемые на уровне 0,707, на частотах выше 500 Гц составляют примерно 5% от средней частоты, на низких частотах — 7—10%. Эти полосы получили название критических полос слуха. В звуковом диапазоне частот, в зависимости от силы звука, ухо регистрирует от 150 до 250 градаций по частоте. Ухо очень чувствительно к изменениям частоты и может различать синусоидальные колебания, отличающиеся по частоте на 0,2%, в диапазоне 500—4000 Гц.

Гармонические и периодические колебания сложной формы воспринимаются органом слуха как звуки, имеющие определенную высоту тона. Чем больше основная частота, тем выше тон звука. На слух различие тона по соте между двумя . звуками будет одинаково, если одинаково отношение частот этих звуков. Например, звуки с частотами 100 и 200 Гц различаются высоте тона так же, как и звуки с частотами 3000 и 6000 Гц. Таким образом, координатная ось с логарифмическим масштабом по частоте является осью с линейным масштабом по высоте тона. Расстояние по высоте тона называется интервалом. Интервалы измеряют в октавах или ее частях. Если отношение частот равно 2, то такой интервал называется октавой, у полуоктавы отношение частот равно . В общем случае октавность ( п ) определяется как п = log 2 ( f 2 / f 1 ). При п = 1/3 получим f 2 / f 1 = , и такой интервал называется третьоктавой . Звуковой диапазон частот содержит примерно 10 октав.

Сложные звуковые колебания, имеющие одинаковые основные частоты, но отличающиеся по форме, воспринимаются на слух как звуки, имеющие разную «окраску», или, иначе говоря, разный тембр.

Восприятие по амплитуде. Звуковые колебания воспринимаются на слух как звуки, имеющие определенную громкость. Наименьшее значение интенсивности звука, которое вызывает ощущение громкости, называется порогом слышимости. Частотная зависимость порога слышимости изображена на рис. 1 [100]. Порог слышимости наименьший в диапазоне 1—5 кГц. На частоте 1000 Гц пороговое значение интенсивности звука равно 10 -12 Bt / m 2 а давления — 2 • 10 -5 Па. Как указывалось ранее, уровни этих величин приняты за нулевые. С увеличением интенсивности звука растет и ощущение ее громкости. Однако это происходит лишь до тех пор, когда дальнейшее повышение интенсивности звука, не изменяя ощущения громкости, вызывает болевые ощущения. Наименьшее значение интенсивности звука, которое вызывает ощущение боли, определяется порогом болевого ощущения (порогом осязания). Динамический диапазон слуха ( Dc ) есть разность уровней интенсивности звука, соответствующих порогу осязания и порогу слышимости. На средних частотах D с ≈ 120. 130 дБ.

Рис. 1. Кривые равной громкости.

Изменение интенсивности звука вызывает изменение громкости лишь тогда, когда первая изменяется на определенную величину, т. е. при непрерывном изменении интенсивности звука, ощущение громкости меняется не непрерывно, а дискретно, т. е. скачками. Такие скачки называют порогом различения интенсивности [100]. При небольших громкостях величина скачка (градации) равна на 2—3 дБ, а с повышением громкости уменьшается до 0,4 дБ. Можно считать, что по диапазону от порога слышимости до порога осязания величина элементарного скачка составляет в среднем 0,8—1 дБ. Общее число различимых ухом градаций силы звука в диапазоне средних частот составляет 250, на низких и средних частотах оно уменьшается, так что в среднем по звуковому диапазону составляет 150.

Для количественной оценки громкости применяется метод субъективного сравнения [107]. В соответствии с этим методом эталонный звук (в качестве эталонного применяется тон с частотой 1000 Гц) уравнивается по громкости с исследуемым, полученный при этом уровень эталонного звука и принимается в качестве уровня громкости исследуемого звука. Единица измерения уровня громкости — фон. Таким образом, на частоте 1000 Гц уровень громкости (в фонах) совпадает с уровнем силы звука (в децибелах).

На рис. 1 показаны частотные зависимости кривых равной громкости. Параметром кривых является уровень громкости; каждая кривая показывает, каким образом с изменением частоты должен изменяться уровень интенсивности звука, чтобы громкость синусоидальных сигналов оставалась неизменной. Отметим одну особенность, которая определяется формой кривых равной громкости: при изменении уровня интенсивности уровень громкости на низких частотах изменяется сильнее, чем на средних и высоких частотах. Следовательно, частотно-независимая регулировка уровня в звуковоспроизводящих устройствах приводит к более резкому изменению громкости низкочастотных составляющих сигнала, т. е. к искажению тембра сигнала. Поэтому в высококачественных звуковоспроизводящих устройствах рекомендуется применять тонкомпенсированные регуляторы уровня.

При измерении различного рода акустических шумов и помех необходимо также учитывать свойства слухового восприятия. В шумомерах , например, для этой цели используется три вида частотных характеристик — А, В, С. Характеристика А применяется для измерения шумов с уровнем громкости 20—55 фон, В — с уровнем 55—85 фон, С — с уровнем выше-85 фон. Характеристика С прямолинейная, а характеристики А и В — обратны к изофонам с уровнями громкости, равными соответственно 40 и 70 фон.

Временные характеристики слуха. Орган слуха обладает определенной инерционностью при восприятии быстро нарастающих звуков. Ощущение громкости, близкое к предельному , возникает примерно через 50 мс после появления звукового импульса [40, 100], что свидетельствует об интегрирующей способности слуха.

Слух обладает и «памятью» — ощущение громкости исчезает лишь спустя некоторое время после исчезновения сигнала. Время, в течение которого ощущение по уровню громкости уменьшается на 8—10 фон, называется постоянной времени слуха [100]. Постоянная времени слуха равна 150— 200 мс. Наличие у слуха «памяти» объясняет тот известный факт, что запаздывающие повторения сигнала не воспринимаются как раздельный сигнал, если время запаздывания не превышает 50 мс. Происходит это потому, что за время 50 мс ощущение от прямого сигнала уменьшается незначительно (при мгновенном исчезновении сигнала ощущение уменьшилось бы примерно на 3 фона) и запаздывающий сигнал принимается как продолжение прямого.

Нелинейные свойства слуха . Синусоидальный сигнал с большим уровнем воспринимается на слух как сигнал, имеющий гармонические составляющие. Если, например, уровень исходного колебания 100 дБ, то уровни субъективно ощущаемых вторых и третьих гармоник равны соответственно 88 и 74 дБ [100]. Колебание сложной формы с достаточно высоким уровнем может привести к появлению субъективных комбинационных составляющих, причем разностные составляющие воспринимаются на слух как более мощные по сравнению с суммарными .

Маскировка звука . Мешающий сигнал повышает порог слышимости полезного сигнала. Это явление называется маскировкой. Количественно маскировка оценивается величиной, указывающей, на сколько децибел повышается порог слышимости полезного сигнала в присутствии шумов по сравнению с его порогом слышимости в тишине. Различают маскировку «снизу вверх» и «сверху вниз». В первом случае помеха по частоте находится ниже частот сигнала, во втором — выше. Маскировка «снизу вверх» оказывает большее мешающее действие. Если частота гармонического сигнала располагается внутри полосы шума, то маскировка увеличивается с возрастанием полосы шума, пока последняя не достигнет критической полосы. Дальнейший рост полосы шума приводит к незначительному увеличению маскировки.

Бинауральный эффект . Способность органа слуха определять направление на источник звука называется бинауральным эффектом. Точность, с которой может быть определено направление на источник звука в горизонтальной плоскости, достаточно высока, ошибка составляет 3—4. Можно указать три причины, которые способствуют правильному определению направления на источник звука. К уху, расположенному дальше от источника, сигнал приходит с небольшим запаздыванием во времени по отношению к другому уху, по этой разности во времени человек может судить о направлении на источник звука на низких частотах. На высоких частотах сигнал у одного и другого уха будет иметь разный уровень вследствие экранирующего действия головы. Форма спектра на высоких частотах из-за экранирующего действия головы у левого и правого уха также будет различна. Бинауральные свойства слуха используются при построении стереофонической аппаратуры.

Звуковое давление или что такое громкость

Звук – разновидность кинетической энергии, которая называется «акустической» и представляет собой пульсацию давления, возникающую в физической среде при прохождении звуковой волны.

Интенсивность звука – сила звука, средняя по времени энергия, переносимая звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны в единицу времени.

Громкость звука – субъективная величина слухового ощущения, которая зависит от интенсивности звука и его частоты. При неизменной частоте громкость звука растет с увеличением интенсивности. При одинаковой интенсивности наибольшей громкостью обладают звуки в диапазоне частот 700-6000 Гц. Ну- левой уровень громкости звука соответствует звуковому давлению 20 мкПа и силе звука 10-12 Вт/м2 при частоте 1 кГц.

Звуковое давление – звуковая энергия, которая попадает на единицу площади, расположенную в заданном направлении от источника звука и удаленную от него на определенное расстояние (как правило, на 1 м). Звуковое давление измеряется в паскалях (Па).

Децибел – логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений, безразмерная носительная характеристика, позволяющая сравнивать между собой нужные величины:

Величина в децибелах = 10 lg (вычисляемая величина/опорная (базисная) величина).

Элементарные сведения о звуке

В звуке можно выделить следующие определяющие элементы: высота (высокий/низкий), интенсивность (слабый/сильный), тембр (мягкий, ясный и т.д.). Тембр определяемый гармониками, формирует слуховые ощущения, то есть, позволяет отличать один музыкальный инструмент или голос от другого. Скорость, с которой распространяется звук, строго связана с характером (природой) упругих сред. Далее мы будем рассматривать прохождение звука только через воздух. Скорость звука в воздухе составляет примерно 340 м/с и меняется с изменением температуры. Для расчета скорости звука при различных температурах, используется следующая формула:

V – скорость звука в м/с

°C – температура воздуха в градусах Цельсия

Если частота звуковых колебаний находится между 20 и 20000 раз в секунду (Гц), то данные вибрации производят у человека слуховое ощущение. Считается, что человек слышит звуки в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц, но практически слышимый диапазон находится в пределах от 100 Гц до 10 кГц (низкий мужской голос 400Гц, женское сопрано 9 кГц). Отношение скорости звука к его частоте есть расстояние, пройденное звуковой волной за один период, по другому называется длиной звуковой волны:

где

λ – длина волны

V – скорость звука, м/с

f – частота, Гц

Полный период колебания волны (звукового давления) состоит из полупериода сжатия (повышения давления) и последующего полупериода разряжения молекул воздуха (понижения давления). Звуки с большей амплитудой (громкие) вызывают более сильное сжатие и разряжение молекул воздуха, чем звуки с меньшей амплитудой (тихие).

В зависимости от контекста существует множество различных определений звука:

Звук – это упругие волны, продольно распространяющиеся в среде и создающие в ней механические колебания. Чтобы понять, как распространяются данные волны, дополним это определение:

Звук – это процесс последовательной передачи колебательного состояния в упругой среде.

В современной физике утвердился взгляд, при котором многие процессы отождествляют с энергией.

Звук – это разновидность кинетической энергии, которая называется «акустической» и представляет собой пульсацию давления, возникающую в физической среде при прохождении звуковой волны. Звук распространяется по волновым законам, следовательно, к нему применимы такие общие физические понятия, как интерференция и дифракция. Результатом интерференции может быть как усиление, так и уменьшение уровня звука, например, при сложении одного и того же сигнала, но с различной фазировкой. При расчете параметров звукового поля на открытых пространствах следует учитывать множество различных факторов, например, влажность, ветер, температуру, например, при высокой температуре звук распространяется вверх, а при низкой температуре – вниз.

Частотный и динамический диапазоны

На рис. 2.3 приведены частотные и динамические диапазоны различных звуковых источников. Из рисунка видно, что динамический диапазон человеческой речи лежит в пределах от 30 до 100 дБ. Уровень 30 дБ соответствует тихому разговору, 100 дБ сильному крику. Под порогом слышимости подразумевают минимальные значения звукового давления, при которых звук еще воспринимается человеком. Принято считать, что человек слышит сигналы от 1 до 130 дБ. Уровень 1 дБ называется порогом слышимости, 130 дБ – это болевой порог.

Рис. 2.3 Частотный и динамический диапазоны

различных звуковых источников

Уровень шума

Одним из наиболее важных параметров при расчете уровня звукового давления является уровень шума. Установлено, что человек способен (слышать) улавливать звуки с уровнем 1 дБ (20 мкПа, 10-12 Вт/м2), который называется порогом слышимости. Но это возможно только при хорошем слухе и в отсутствии шума. Так как в реальных условиях, шум всегда присутствует, то различить полезную (звуковую) информацию на фоне шума можно при условии, что уровень звука превышает уровень шума, как минимум на 3 дБ (в 2 раза). Для хорошей разборчивости данная разница должна состав-лять минимум 6 дБ (в 4 раза). В нормативной же документации данный запас составляет 15 дБ.

Рис. 2.4 Уровни шума для различных пространств

Анализ окружающей среды

Окружающая среда, в которой функционирует СОУЭ, должна рассматриваться как компонент системы. Тщательный анализ этой среды, является определяющим фактором в выборе элементов формируемой цепи. Для анализа окружающей среды наиболее часто используются два инструмента: измеритель уровня звука, которым оценивается окружающий уровень шума, и измеритель нелинейности, который показывает уровень искажения и деградации, которой подвергнут звуковой сигнал. Последний имеет передатчик и приемник, работающие с шифрованными сигналами (RASTI метод) для обеспечения величины разборчивости за несколько секунд с учетом реверберации окружающей среды. Данная величина характеризуется «индексом разборчивости» (между 0 и 1). Для объектов, специфика которых не критична с точки зрения акустики (торговые центры, офисы, дома) необходимость в применении более сложных измерителях отсутствует.

Реверберация

В акустике присутствует множество различных факторов, которые необходимо учитывать при выборе и расстановке звукового оборудования и микшерного пульта. Одним из таких факторов является реверберация. Звук в закрытых или открытых пространствах распространяется по разному. Стены комнаты отражают звуковые волны, тогда как на открытой площадке волны проходят практически без столкновений с какими-либо препятствиями. В закрытом пространстве за счет отражений уровень звука выше. В открытом пространстве звук распространяется практически по прямой. Прямой звук идентичен оригиналу по качеству и форме. Отраженный звук, наоборот, сильно зависит от отражающей способности места (после неопределенного числа отражений, достигает слушателя со всех сторон, и слушатель не может точно установить точку его происхождения). Распространение звука в этом случае происходит через первичные и вторичные отражения исходного звука от горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. Уровень отражения в большой степени зависит от характера стен, типа материала, из которого они сделаны, их гладкости, поглощающих свойств и изменения поглощения на раз-личных частотах. Мебель также может играть решающую роль в распространении звука – в зависимости от ее расстановки и поглощающей способности. Слушателю приходится воспринимать как прямой, так и отраженный звук. Время, с момента, в который звуковой источник прекращает излучать до момента, в который звук больше не воспринимается, определяется как время реверберации. Замечено, что любая среда характеризуется собственной «музыкальной окраской», связанной с распространением отраженных звуков и временем реверберации, которое и характеризует эту среду. Единственной переменной в уже существующей структуре остается мебель. Наилучшие результаты могут быть получены, когда принимается во внимание конструкция мебели, материал, из которого она сделана и ее расстановка в помещении.

Реверберация – это явление, которое возникает, когда слышен не прямой звук от источника, а отраженный от встречающихся на пути звуковой волны препятствий или помех различного характера. Для предотвращения нежелательного воздействия отраженного звука на прямой необходимо, чтобы последний, при задержке более чем на 50 мс, достигал слушателя уменьшенным не более чем на 10 дБ. Время реверберации пропорционально объему окружающего пространства и обратно пропорционально суммарному поглощению поверхностей, составляющих ее. Отраженный звук, который достигает уха слушателя через 40-50 мс после прямого, расценивается как усиление, окраска первоначального звука. Отраженные звуки, которые доходят с задержкой 50-80 мс, наоборот, искажают первоначальный сигнал и могут стать причиной потери разборчивости.

Общие сведения о звуковом давлении

Звуковое давление – звуковая энергия, которая попадает на единицу площади, расположенную в заданном направлении от источника звука и удаленную от него на определенное расстояние (как правило, на 1 м). Звуковое давление измеряется в паскалях (Па).

Уровень звукового давления (англ. SPL, Sound Pressure Level) – значение звукового давления, измеренное по относительной шкале, отнесённое к опорному давлению Рspl = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц. SPL измеряется в децибелах (дБ). Децибелы, в отличие от паскалей, чаще применяются на практике из-за большего удобства. Считается, что человек слышит в диапазоне 0-120 дБ (20 — 20000000 мкПа). В таблице 2.2 приведена зависимость между звуковым давлением в мкПа и уров-нем звука в дБ.

| Звуковое давление (мкПа) | Уровень звука (дБ) |

| 20 | 0 |

| 60 | 10 |

| 200 | 20 |

| 600 | 30 |

| 2.000 | 40 |

| 6.000 | 50 |

| 20.000 | 60 |

| 60.000 | 70 |

| 200.000 | 80 |

| 600.000 | 90 |

| 2.000.000 | 100 |

| 6.000.000 | 110 |

| 20.000.000 | 120 |

Зависимость уровня звукового давления от подводимой мощности

Слух, как и другие человеческие ощущения, воспринимает воздействие по логарифмическому закону (см. рис. 2.6). Для того чтобы удвоить звуковое давление, не достаточно удваивать число источников звука или электрическую мощность громкоговорителей, а необходимо удесятерять. Увеличение акустического давления может быть получено установкой нескольких громкоговорителей, расположенных близко друг к другу и ориентированных в одном направлении или при каждом удвоении мощности громкоговорителей, в любом случае, увеличение (или уменьшение) акустического давления будет ±3 дБ (в дальнейшем мы сформируем более точное правило). Для построения зависимости уровня звукового давления от подводимой мощности обратимся к теории. Мгновенное значение звукового давления в точке среды изменяется как со временем, так и при переходе к другим точкам среды, поэтому практический интерес представляет среднеквадратичное значение данной величины, называемое интенсивностью звука.

Интенсивность – это поток энергии в какой-либо точке среды в единицу времени, прошедший через единицу поверхности (1 м2), являющейся нормалью к направлению распространения звуковой волны (измеряется в Вт/м2). Интенсивность иначе называют силой звука. Интенсивность определяет громкость звука, которую мы слышим. Мы не можем померить ее непосредственно (особенно в закрытых помещениях), поэтому на практике данную величину связывают с мощностью источника логарифмическим соотношением:

где

I – уровень интенсивности звука (дБ)

J – интенсивность исследуемого звука (Вт/м2)

Слуховой аппарат и многие измерительные приборы чувствительны не к самой интенсивности звука, а к среднему квадрату звукового давления, поэтому на практике используется не интенсивность, а величина называемая уровень звукового давления (SPL), которую принято связывать с мощностью источника звука в ваттах.

P д Б = 10 lg (Pвт / Pоп)

где

РдБ – зависимость уровня звукового давления (дБ), от мощности источника звука (Вт)

Рвт – мощность источника звука (Вт)

Роп – опорное значение мощности (Вт)

На практике значение Роп принимают равным 1 Вт, следовательно, формулу можно представить следующим образом:

PдБ = 10 lg (Pвт)

Данная формула очень актуальна и на техническом сленге называется пересчет ватт в децибелы. Графически данная зависимость представлена на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 Зависимость изменения звукового давления от мощности

Интерпретацию данной зависимости называют правилом трех децибел: каждое удвоение мощности источника звука увеличивает его звуковое давление на 3 дБ .

Зависимость звукового давления от расстояния

По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, звуковое давление в этой точке, уменьшается по логарифмическому закону.

P = 20 lg (L)

где

Р – звуковое давление (дБ)

L – расстояние от источника звука до расчетной точки (м)

Интерпретацию данной зависимости называют правилом шести децибел: при каждом удвоении удаления от источника звука звуковое давление уменьшается на 6 дБ .

Физические характеристики звуковой волны

Статья: Физические характеристики звуковой волны

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

Данный процесс из-за упругости сплошной среды последовательно распространяется на смежные частицы волной с параметром в виде звукового давления $p(t).$

Определение 2

Звуковое давление (выражают в Па – $frac$)является переменным давлением, которое возникает дополнительно к атмосферному в той среде, через какую проходят звуковые волны.

Определение 3

Звуковую волну характеризует период колебания Т (измеряется в секундах), который обратно пропорционален частоте $f$ (измеряется в Гц):

Определение 4

Скорость звука c (измеряется в м/с) равна расстоянию, на которое за 1 секунду может распространиться волновой процесс.

При нормальном атмосферном давлении и температуре $20^0 C$ в воздухе скорость звука равна 334 м/с. При увеличении температуры она повышается приблизительно на 0,71 м/с за каждый градус.

Начинай год правильно

Выигрывай призы на сумму 400 000 ₽

Определение 5

Длина волны $lambda$ (измеряется в м) характеризуется расстоянием между двумя соседними разрежениями или сгущениями в звуковом поле.

Связь длины волны с частотой и скоростью звука выражается соотношением:

При распространении звуковых волн происходит перенос колебательной энергии в пространстве.

Определение 6

Количество колебательной энергии, которое проходит через площадь $1 м^2$, расположенную перпендикулярно к направлению распространения звуковой волны, называется интенсивностью звука I (измеряется в $Вт/ м^2$), которая является энергетической характеристикой звуковой волны и вычисляется по формуле:

Здесь $ρ$ – плотность среды.

Частотный состав шума характеризуется его спектром.

Определение 7

Спектр характеризует распределение звуковой энергии составляющих данного шума по частоте.

При присутствии в составе шума более интенсивных звуков с частотами колебаний до 400 Гц спектр относится к низкочастотному, с частотами в диапазоне от 400 до 1000 Гц – к среднечастотному, а более 1000 Гц – к высокочастотному.

Спектры классифицируют на дискретные (линейчатые) и сплошные в зависимости от величины интервалов между составляющими звуками шума.

Определение 8

Дискретные спектры характеризуются разделенными значительными частотными интервалами отдельных составляющих звуков, входящих в спектр шума.

Определение 9

Сплошные спектры характеризуются следующими один за другим непрерывно с бесконечно малыми интервалами отдельных составляющих звуков, входящих в спектр шума.

Выделяют также смешанный спектр, который характеризуют отдельные пиковые дискретные составляющие на фоне сплошного спектра.

Классификация шумов

Официальная классификация шумов согласно ГОСТу 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» подразделяет шумы по характеру спектра на широкополосные (имеют непрерывный спектр шириной больше одной октавы) и тональные (в спектре имеют слышимые дискретные тона).

Классификация шумов по временным характеристикам делит на постоянные с незначительным изменением во времени уровня звука за 8-часовой рабочий день и непостоянные.

При распространении звуковых волн появляется ряд акустических феноменов, которые имеют важное значение для гигиенической оценки шумового фактора, его характеристики и выбора мер защиты.

Физические и физиологические характеристики шума

Тембр (франц. timbre) – качество звука (его «окраска», «характер»), которое позволяет различать звуки одной и той же высоты, исполняемые на различных инструментах или различными голосами. Тембр связан со сложным характером звуковых колебаний и зависит от того, какие обертоны, (частичные тоны) сопутствуют основному тону и в каких областях звукового спектра они особенно сильны. Всё это определяется материалом и формой звучащего тела, участвующими в образовании звука резонаторами, способом извлечения звука. Большое влияние на тембровую окраску звука оказывает также момент его возбуждения и угасания. В речи, благодаря тембру, различаются гласные и другие сонорные звуки; основную роль при этом играют первая и вторая форманты

1. Акустический расчет конференц-зала на 600 мест…………………………………

2. Расчет изоляции воздушного гипсобетонной межкомнатной перегородкой толщиной 100мм …………………………………………………………………..

3. Физические и физиологические характеристики шума……………………………..

3.1. Основные сведения……………………………………………………………….

3.2. Физические характеристики шума……………………………………………..

3.3. Физиологические характеристики шума…………………………………………

Библиографический список………………………………………………………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

3.2.14. Спектр шума

Спектр – это графическое изображение разложения уровней звукового давления по частотам. Спектральные характеристики помогают определить наиболее вредные звуки и разработать мероприятия по борьбе с производственным шумом.

Различают три вида спектров шума: дискретный или линейчатый, сплошной или широкополосный и смешанный.

Дискретный спектр характеризует непостоянный звук, когда из общего уровня резко выделяются отдельные частоты, а на некоторых частотах вообще отсутствует какой-либо звук. Дискретный спектр характерен, например, для шума, издаваемого сиреной спецмашин, пилой и т. п.

Сплошной спектр является совокупностью уровней звукового давления, близко расположенных друг к другу частот, когда на каждой частоте присутствует уровень звукового давления.

Этот спектр шума характерен для работы реактивного двигателя, двигателей внутреннего сгорания, выхлопа газов, истечению воздуха через узкое отверстие и т. п.

При смешанном спектре на фоне сплошного шума имеются дискретные составляющие.

На предприятиях чаще всего имеют место смешанные спектры – это шум технологического оборудования, вентиляторов, компрессоров и т. п.

По положению максимума спектра шумы делятся на три частотных диапазона:

— высокочастотные (f > 300 Гц).

Рис. Спектры шума: а — дискретный; б — сплошной; в – смешанный.

3.2.15. Акустический импеданс

Импеданс акустический — комплексное сопротивление, которое вводится при рассмотрении колебаний акустических систем (излучателей, рупоров, труб и т. п.).

Акустический импеданс представляет собой отношение комплексных амплитуд звукового давления и объёмной колебательной скорости частиц среды (последняя равна произведению усреднённой по площади колебательной скорости на площадь, для которой определяется импеданс акустический). Комплексное выражение для акустического импеданса имеет вид:

где – мнимая единица.

Разделяя комплексный импеданс на вещественную и мнимую части, получают активную Ra и реактивную Xa составляющие. Акустический импеданс – активное и реактивное акустические сопротивления. Первое связано с трением и потерями энергии на излучение звука акустической системой, а второе – с реакцией сил инерции (масс) или сил упругости (гибкости). Реактивное сопротивление в соответствии с этим бывает инерционное или упругое.

Акустическое сопротивление в системе СИ измеряется в единицах н×сек/м 5 , в системе СГС – в дин×сек/см 5 (в литературе для этой единицы встречается обозначение «акустический ом»). Понятие импеданс акустический важно при рассмотрении распространения звука в трубах переменного сечения, рупорах и подобных системах или при рассмотрении акустических свойств излучателей и приёмников звука, их диффузоров, мембран и т. п. Для излучающих систем от импеданса зависят мощность излучения и условия согласования со средой.

Кроме акустического Za, применяют также удельный акустический Z1 и механический Zм импедансы, которые связаны между собой зависимостью Zм = SZ1 = S 2 Za,

где S – рассматриваемая площадь в акустической системе. Удельный акустический импеданс выражается отношением звукового давления к колебательной скорости в данной точке или для единичной площади.

В случае плоской волны удельный акустический импеданс равен волновому сопротивлению среды.

Механический импеданс (и соответственно механическое активное и реактивное сопротивления) определяется отношением силы (т. е. произведения звукового давления на рассматриваемую площадь) к средней колебательной скорости для этой площади. Единица механического сопротивления в системе СИ – н×сек/м, в системе СГС – дин×сек/см (иногда называется «механический ом»).

3.2.16. Волновое сопротивление

Волновое сопротивление в акустике, в газообразной или жидкой среде – отношение звукового давления р в бегущей плоской волне к скорости v колебания частиц среды. Волновое сопротивление характеризует степень жёсткости среды (т. е. способность среды сопротивляться образованию деформаций) в режиме бегущей волны. Волновое сопротивление не зависит от формы волны и выражается формулой:

где ρ – плотность среды;

с – скорость звука.

Волновое сопротивление – важнейшая характеристика среды, определяющая условия отражения и преломления волн на её границе. При нормальном падении плоской волны на плоскую границу раздела двух сред коэффициент отражения определяется только отношением волновых сопротивлений этих сред; если волновые сопротивления сред равны, то волна проходит границу без отражения. Понятием волновое сопротивление можно пользоваться и для твёрдого тела (для продольных и поперечных упругих волн в неограниченном твёрдом теле и для продольных волн в стержне), определяя волновое сопротивление как отношение соответствующего механического напряжения, взятого с обратным знаком, к скорости частиц среды.

3.2.17. Временные характеристики шума

По временным характеристикам выделяют:

— постоянный шум, уровень звукового давления которого за рассматриваемый промежуток времени изменяется не более чем на 5 дБ;

— непостоянный шум, уровень звукового давления которого за рассматриваемый промежуток времени изменяется более чем на 5 дБ.

Непостоянный шум подразделяется на:

— колеблющийся во времени шум, уровень звукового давления которого непрерывно изменяется во времени (на 5 дБ не более);

— прерывистый шум, уровень звукового давления которого ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), причем длительность интервала, в течении которого уровень звукового давления остается постоянным, составляет не менее 1 с;

— импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с.

3.3.Физиологические характеристики шума

3.3.1. Закон Вебера-Фехнера.

Уровень интенсивности звука. Уровень звукового давления

В 1846 г. немецкий физиолог Фехнер вывел всеобщий закон восприятии для всех ощущений.

Отношение минимально заметного прироста ощущений ∆J к его первоначальному ощущению I величина постоянная:

Аналогичным образом чувствительность слуха к изменению частоты (тонкость слуха) определяется отношением:

где ∆ f – минимально заметное изменение частоты;

f – частота первоначального тона.

Физико-физиологический закон Вебера-Фехнера гласит, что интенсивность почти всех ощущений в том числе слухового, пропорциональна логарифму интенсивности внешнего стимула.

Ощущение изменяется как логарифм возбуждения.

Этот закон справедлив для области средних уровней и средних частот и представляет собой грубое приближение вне этой области.

Например, интенсивность первого тона в 100 раз больше второго, однако, первый тон более интенсивный, т. е . воспринимается ухом (производит впечатление) лишь вдвое больше второго.

Согласно этому закону ухо человека оценивает не абсолютные, а относительные изменения интенсивности.

Изменению интенсивности I и звукового давления р слышимого звука, измеренных в абсолютных единицах (Вт/м 2 , Па) огромна и составляет соответственно 10 14 и 10 7 степени раз.

Принимая во внимание все выше сказанное, общепринято оценивать интенсивность звука и звуковое давление не абсолютных единицах (Вт/м 2 , Па), а в относительных белах (Б) и децибелах (дБ).

Для этого введены логарифмические величины: уровень интенсивности звука и уровень звукового давления (см. п. 3.2.7. и 3.2.10)

Разница уровней в 1 дБ соответствует минимальной величине, различимой ухом. При этом интенсивность звука изменится на 25-26%, а звуковое давление на 12%

Удвоение интенсивности звука соответствует изменению уровня интенсивности 3 дБ, а удвоение звукового давления равносильно увеличению уровня звукового давления на 6 дБ.

3.3.2. Уровень громкости звука и громкость звука

Ухо человека обладает способностью слышать звуки в весьма большом диапазоне значений звукового давления, а также различать их по частотам. Однако уровни звукового давления не учитывают чувствительности слуха к звукам различной частоты и не дают правильного представления о громкости звука – физиологической (субъективной) характеристике звука. Ухо человека обладает наибольшей чувствительностью на средних и высоких частотах, наименьшей – на низких частотах.

Уровень громкости звука выражается в фонах.

Фон – логарифмическая единица для оценки уровня громкости звука. Шкала фонов от шкалы децибелов отличается тем, что в ней значения громкости коррелируются с чувствительностью человеческого слуха на разных частотах. У чистого тона с частотой 1000 Гц уровень в фонах численно равен уровню звукового давления в децибелах, для других частот используют поправки из таблицы или специального графика — кривых равных громкостей (рис. 3.3.1.), представляющего собой стандартизованное семейство кривых, называемых также изофонами.

Рис. 3.3.1. Кривые равных громкостей

Каждая из кривых равной громкости представляет собой геометрическое место точек равногромких тонов различных частот.

Шкала уровней громкости (в фонах) не является натуральной, т. е., например, изменение уровня громкости в два раза не означает, что субъективное ощущение громкости звука изменится во столько же раз. Для оценки субъективного восприятия громкости введена шкала сонов.

Сон – единица громкости звука. Шкала сонов является шкалой субъективной оценки, разработана в результате многочисленных тестов испытуемых и стандартизована Международной организацией по стандартизации.

Полученные экспериментальным способом оценки показывают, что громкость возрастает как кубический корень из интенсивности звука, то есть зависимость психологической оценки громкости ( ) от физической интенсивности (мощности) звука ( ) описывается формулой:

где – коэффициент, зависящий от частоты.

Громкость в сонах определяется по формуле:

где Lr – уровень громкости, фон.

Таким образом, получаем, что громкость в 1 сон имеет звук с уровнем громкости L=40 фон.

Графическая зависимость между уровнями громкости (в фонах) и громкостью (в сонах) представлена на рис. 3.3.2.

Рис. 3.3.2. Зависимость между уровнями громкости (в фонах) и громкостью (в сонах)

Изменение уровня громкости на 10 фон соответствует изменению громкости звука в два раза. Например, требуется сравнить по громкости два звука с уровнями громкости 60 и 80 фон. Из рис. находим, что уровню громкости 60 фон соответствует громкость, равная 4 сонам, а уровню громкости 80 фон – 16 сонам. Следовательно, второй звук ощущается слухом как в четыре раза более громкий.

3.3.3. Тембр звука

Тембр (франц. timbre) – качество звука (его «окраска», «характер»), которое позволяет различать звуки одной и той же высоты, исполняемые на различных инструментах или различными голосами. Тембр связан со сложным характером звуковых колебаний и зависит от того, какие обертоны, (частичные тоны) сопутствуют основному тону и в каких областях звукового спектра они особенно сильны. Всё это определяется материалом и формой звучащего тела, участвующими в образовании звука резонаторами, способом извлечения звука. Большое влияние на тембровую окраску звука оказывает также момент его возбуждения и угасания. В речи, благодаря тембру, различаются гласные и другие сонорные звуки; основную роль при этом играют первая и вторая форманты. Характеризуясь именно тембром, каждый звук речи может быть любой высоты и интенсивности. В то же время соотношение частоты основного тона с формантами и гармоническими обертонами определяет индивидуальные особенности речи говорящего; ведущая роль принадлежит здесь третьей и более высоким формантам. В речевой интонации благодаря тембру различают всевозможные оттенки эмоций: радость, неудовольствие, угрозу и т. п

Тон – любой звук, производимый регулярно или периодически вибрирующим источником. Может быть простым (чистый тон), когда источник вибрирует с одинаковой частотой, и составным (сложный тон), когда имеется более одной частоты. Чистый тон производится одной периодической вибрацией.

Обертон (нем. Oberton, от ober верхний и Ton тон) – составляющая сложного колебания (механического, в том числе звукового, электрического) с частотой более высокой, чем основной тон. Соотношение частот обертона и основного тона выявляется при разложении сложного колебания в ряд; обертоны, частоты которых относятся к частоте наинизшего, основного тона как целые числа 1:2:3 и т.д., называется гармоническими, или гармониками, если же зависимость оказывается более сложной — негармоническими. Обертон может быть выделен с помощью резонатора.