дет е ктор [дэтэ], детектора, муж. (англ. detector) (радио). Прибор для приема электрических волн, часть радиоприемника.

«Толковый словарь русского языка», впервые изданный в 1930-х годах прошлого века под редакцией Д.Н. Ушакова, и по сей день является одним из самых известных и подробных толковых словарей русского языка. Его популярность можно сравнивать разве что с популярностью словаря Ожегова.

Словарь был подготовлен в рамках реализации государственного заказа на унификацию норм русского литературного языка, испытавшего серьезные изменения в начале прошлого столетия. Всего словарь содержит 4 тома, в которых представлено более 90 тысяч словарных статей. В работе над составлением словаря принимали участие крупные ученые того времени. Словарь рассчитан на читателей практически всех возрастов.

Тезаурус русской деловой лексики

Тезаурус русской деловой лексики, впервые вышедший в свет в 2004 году, содержит в себе исчерпывающий на момент издания перечень русской лексики, принадлежащий деловой прозе.

Словарные статьи отражают значение и синонимические ряды для терминов и определений, используемых в текстах деловой направленности: в деловой переписке, технической документации, договорах и так далее.

Составителями словаря являются лексикографы компании ABBYY — международной компании, разрабатывающей решения в области интеллектуальных технологий. Тезаурус будет полезен лицам, чья деятельность связана с делопроизводством, а также всем интересующимся.

Принцип работы детекторов

В основе работы любого детектора лежит преобразование одного вида энергии в другой с последующей регистрацией и индикацией. Например:

- В радиотехнике детектор преобразует высокочастотные электрические колебания в низкочастотные.

- Детекторы ионизирующих излучений регистрируют излучение и преобразуют его энергию в электрические импульсы.

- В детекторах дыма происходит преобразование энергии отраженного от частиц дыма света в электрический сигнал.

Порог чувствительности детектора определяет минимальное количество регистрируемого вещества или минимальную величину измеряемой физической величины.

Существует огромное разнообразие детекторов для самых разных областей применения. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные типы.

Радиотехнические детекторы

Это устройства, используемые в радиоприемной аппаратуре для детектирования — преобразования высокочастотных электрических колебаний в низкочастотные сигналы. К ним относятся:

- Диодные детекторы на основе полупроводниковых диодов.

- Детекторы на базе электронных ламп.

- Синхронные (фазочувствительные) детекторы.

Они используются в радиоприемниках, измерительных приборах, системах радиопеленгации и другой радиоэлектронной аппаратуре.

Как работает детектор радиоприёмника [Радиолюбитель TV 22]

Детекторы

Устройство, предназначенное для выделения информации из гармонического колебания с изменяющейся амплитудой, частотой или фазой, называют детектором, т.е. детектор выполняет операцию извлечения информации, заложенной в гармоническое колебание модулятором. В процессе детектирования восстанавливается исходная информация, следовательно, процесс детектирования является обратным процессом по отношению к модуляции, и поэтому вместо терминов «детектор», «детектирование» часто используют термины «демодулятор», «демодуляция». Различают амплитудный, фазовый и частотный детекторы.

Амплитудные детекторы. Амплитудный детектор (АД) предназначен для выделения модулирующей функции из АМ-сигнала. К функции, выполняемой АД, можно подойти с трех точек зрения:

=> с математической точки зрения АД преобразует входной АМ-сигнал

в выходной сигнал

где Uc, сос, фс — амплитуда сигнала при отсутствии передаваемой информации (амплитуда несущей), частота и начальная фаза сигнала; ДU(t) — модулирующая функция, отражающая закон изменения передаваемой информации; А^д — коэффициент передачи детектора;

=> с временной точки зрения АД выделяет огибающую АМ-сигнала (рис. 1 ,а)

=> со спектральной точки зрения АД осуществляет перенос боковых спектральных составляющих в область низких частот (рис. 1,6).

Рис. 1. Две трактовки амплитудного детектирования

Наиболее важными показателями АД являются:

=> коэффициент передачи, который определяется при изменении амплитуды сигнала по гармоническому закону Uc(t) = Uc( + wcos П/), где т Uq выходного напряжения АД к амплитуде огибающей входного АМ-сигнала: Кп =——;

=> входное сопротивление (обычно активное), представляющее собой отношение амплитуды напряжения высокой частоты на входе детектора к амплитуде входного тока первой гармоники: RBX = UJIC. Входное сопротивление определяет степень шунтирования входного контура АД;

=> коэффициент фильтрации (пульсаций), определяемый отношением ?ф = Паевых/’?4, где UUK вых — амплитуда напряжения с частотой сос, проникающего на выход детектора;

=> детекторная характеристика, представляющая собой зависимость продетектированного (выпрямленного) постоянного напряжения U0 на выходе АД от амплитуды входного сигнала Uc : Uq = F(UC). По детекторной характеристике можно выбрать режим работы АД, определить его коэффициент передачи и нелинейные искажения. Для оценки нелинейных искажений пользуются коэффициентом гармоник

=> частотная характеристика, представляющая собой зависимость коэффициента передачи Кдд АД от частоты управляющего сигнала Q. при изменении амплитуды AM-сигнала по гармоническому закону: КД = Ф(?2). По частотной характеристике оценивают частотные искажения АД.

Выделим четыре типа АД и рассмотрим их особенности. Детекторы на нелинейных элементах. Этот тип детекторов является традиционным и строится на полупроводниковых диодах и транзисторах.

Несмотря на то, что диодные детекторы не находят применения в интегральных схемах, их рассмотрение представляет большой интерес, так как позволит выявить общие закономерности процессов, протекающих при амплитудном детектировании, и дать оценку основных параметров и характеристик устройств этого класса. Кроме того, до настоящего времени весьма широкое применение в источниках вторичного электропитания находят диодные выпрямители, которые, по сути дела, выполняют те же функции, что и АД. С точки зрения протекающих процессов основное отличие АД от выпрямителей обусловлено тем, что АД должны реагировать на изменение амплитуды входного сигнала.

Рассмотрим принципы детектирования AM-сигнала на примере схемы АД последовательного типа (рис. 2,л), в которой источник сигналов мс, диод VD и нагрузка R с фильтром, функции которого выполняет конденсатор С, включены последовательно. При объяснении принципа действия АД можно использовать три подхода.

Допустим, что напряжение входного сигнала ис изменяется но гармоническому закону и не содержит постоянной составляющей. Тогда в силу односторонней проводимости диода через него будет протекать ток /, среднее значение (или постоянная составляющая /0) которого нс равно

нулю. Ток /0 на резисторе R создает постоянное напряжение С/о, значение которого зависит от амплитуды напряжения сигнала ис. Конденсатор С подавляет высокочастотные составляющие тока /. Процессы, протекающие в схеме АД при напряжении сигнала с постоянной амплитудой, приведены на рис. 2,б,в. Следовательно, принцип действия АД можно рассматривать с позиций работы выпрямителя. Зависимость выходного напряжения U0 от амплитуды (7С, представляющая собой детекторную характеристику, должна быть линейной.

При временном подходе дня объяснения принципа работы АД полупроводниковый диод наделяют функциями ключа, который находится в замкнутом состоянии, если напряжение на диоде больше нуля, и в разомкнутом, если к диоду подводится отрицательное напряжение. Будем полагать, что сопротивление ключа в замкнутом состоянии и внутреннее сопротивление источника сигналов равны нулю. В этом случае при ис = мвх > 0 происходит заряд конденсатора С до максимального напряжения, после чего ключ размыкается и конденсатор разряжается через резистор R с постоянной времени RC до тех пор, пока напряжение на входе не сравняется с напряжением на конденсаторе (рис. 2^). Выходное напряжение мВЬ|Х снимается с конденсатора, его форма отражает закон изменения амплитуды входного напряжения.

Рис. 2. Принцип амплитудного детектирования

При частотном подходе для объяснения принципа работы АД представим AM-сигнал в виде суммы трех составляющих:

где т — коэффициент модуляции.

Если в преобразователе частоты для получения колебаний с разностной частотой используются колебания вспомогательного автогенератора

- 391

- (гетеродина), то в рассматриваемом случае нет такой необходимости, так как эту функцию могут выполнить колебания несущей частоты. Поэтому, подавая АМ-сигнал (2) на нелинейный элемент, в результате перемножения колебаний несущей частоты озс с колебаниями боковых частот сос± О. выделяются колебания с разностной частотой Q.

При использовании транзисторов можно выделить три основных способа амплитудного детектирования:

=> базовое детектирование. При этом способе детектирования АД строится как диодный детектор при использовании в качестве нелинейного элемента перехода база — эмиттер транзистора (рис. 3,я). Выходное напряжение выделяется на резисторе Re и усиливается транзистором КГ, включенным по схеме с ОЭ;

=> коллекторное детектирование, при котором используется проходная вольт-амперная характеристика транзистора: iK =fiu^). Продетектирован- ное напряжение выделяется на резисторе RK, включенном в коллекторной цени транзистора КГ. Конденсатор Ск служит для фильтрации высокочастотных составляющих. Процесс детектирования протекает в режиме работы транзистора с углом отсечки, близким к 90°. Коллекторный способ обеспечивает детектирование сигнала с усилением;

=> эмиттерное детектирование, использующее нелинейную зависимость /э =У(мб,)- Про детектированное напряжение выделяется на резисторе /. включенном в эмиттерной цепи транзистора КГ, и прикладывается к переходу эмиттер — база. Конденсатор С служит для фильтрации высокочастотных составляющих. Эмиттерный способ детектирования не позволяет получить коэффициент передачи Кдд > 1, однако благодаря отрицательной обратной связи по огибающей обеспечивает достаточно высокое качество детектирования, большое входное и малое выходное сопротивление.

На практике используются эмиттерный или комбинированные способы амплитудного детектирования на транзисторах.

Рис. 3. Базовое (а), коллекторное (б) и эмиттерное ( на выходе детектора присутствует вторая гармоника. Для ее подавления на выходе перемножителя достаточно включить ДС-фильтр;

=> когерентный АД является линейным детектором.

Когерентный детектор может быть выполнен по бесфильтровой схеме, обеспечивающей подавление второй гармоники несущей частоты (рис. 5). По сути дела, когерентный АД является частным случаем преобразователя частоты, когда частота и фаза гетеродина равны частоте и фазе несущего колебания. Минимальный входной сигнал определяется собственными шумами, а максимальный — конечной точкой линейного участка характеристики перемножителя (для микросхемы К526ПС1 максимальное напряжение составляет примерно 35 мВ эфф). Когерентные АД имеют линейную детекторную характеристику, у них отсутствует порог при изменении отношения сигнал/шум на входе [24].

Рис. 5. Схема когерентного детектора

АД с выделением огибающей квадратурного с и г н а л а. На рис. 6 изображен один из возможных вариантов схемы детектора, который содержит фазовращатель на -90°, два перемножителя, используемых для возведения входного сигнала во вторую степень, сумматор и схему извлечения квадратного корня.

Рис. 6. Схема детектора с выделением огибающей квадратурного сигнала

Ещё более необычные варианты детектора

Несмотря на способность когерера демодулировать радиосигнал, Реджинальд Фессенден использовал для приёма телефонных сигналов нечто другое, а именно детекторы собственной конструкции. И они были не кристаллическими.

Барретерный детектор

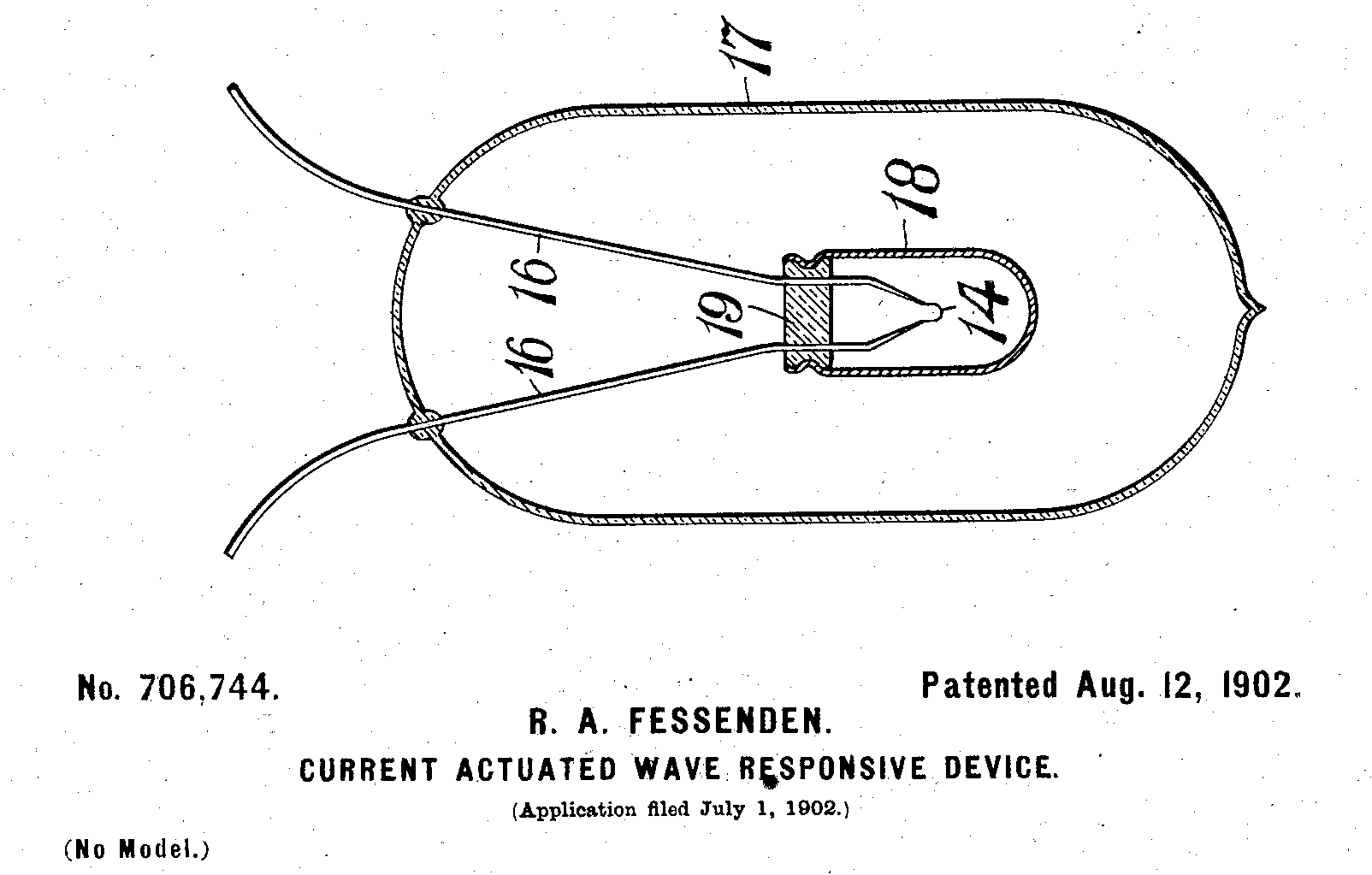

Первым детектором Фессендена было «реагирующее на радиоволны устройство, приводимое в действие током» (патент US706744A). Оно представляло собой барретер. Кстати, слово «барретер» ввёл в употребление именно Фессенден.

Сегодня барретер ассоциируется у нас со стабилизатором тока на основе специальной лампы накаливания, работающим благодаря положительному температурному коэффициенту сопротивления (ТКС) металла.

Чтобы при включении барретер и питаемые через него узлы не сгорели от броска тока, барретер часто объединялся с урдоксом. Так называли терморезисторы с отрицательным ТКС на основе оксида урана. Впоследствии применялись оксиды магния, алюминия и титана.

Идея состоит в том, что в момент включения сопротивление урдокса будет высоким, что ограничит бросок тока. Далее урдокс нагреется, и его сопротивление снизится, но к тому времени нагреется нить барретера, которая будет стабилизировать ток.

Сегодня NTC терморезисторы повсеместно используются в импульсных блоках питания, чтобы ограничить ток заряда накопительных конденсаторов.

Почти нанотехнологии более века назад

Фессенден использовал одно из изобретений великого английского химика Уильяма Волластона, а именно тончайшую, диаметром полтора микрометра (74 AWG) платиновую нить, которая получалась путём протяжки через последовательно сужающиеся фильеры платиновой проволоки диаметром 76 мкм (40 AWG) в серебряной оболочке диаметром 2.5 мм (10 AWG).

Портрет Уильяма Волластона. Википедия

Получалась композитная нить диаметром 51 микрон (44 AWG). Далее серебро растворяли в кислоте, и оставалась платиновая нить Волластона. Причём можно растворить серебро на необходимом участке, сохранив толщину и механическую прочность нетронутых частей проволоки.

Благодаря тому, что нить накаливания 14 была очень тонкой, она могла нагреваться и охлаждаться за время, соответствующее периоду колебаний звуковой частоты.

Барретерный детектор Фессендена. Иллюстрация из патента US706744A. 1902 год

Барретер монтировался в стеклянной колбе 17, которая могла быть вакуумированной, с необязательным дополнительным тепловым экранированием внутренней серебряной колбой 18, закрепленной посредством стеклянного изолятора 19.

Вы до сих пор думаете, что тепловые процессы медленные? — У вас просто не было достаточно тонкой платиновой нити. Высокочастотные токи с антенны нагревали нить, и её температура, а соответственно и омическое сопротивление, возрастали и падали в такт амплитудной модуляции.

Соответственно, в цепи барретера, телефонной трубки и гальванической батареи возникал переменный ток звуковой частоты, и можно было слушать радиопередачу.

Электролитический детектор

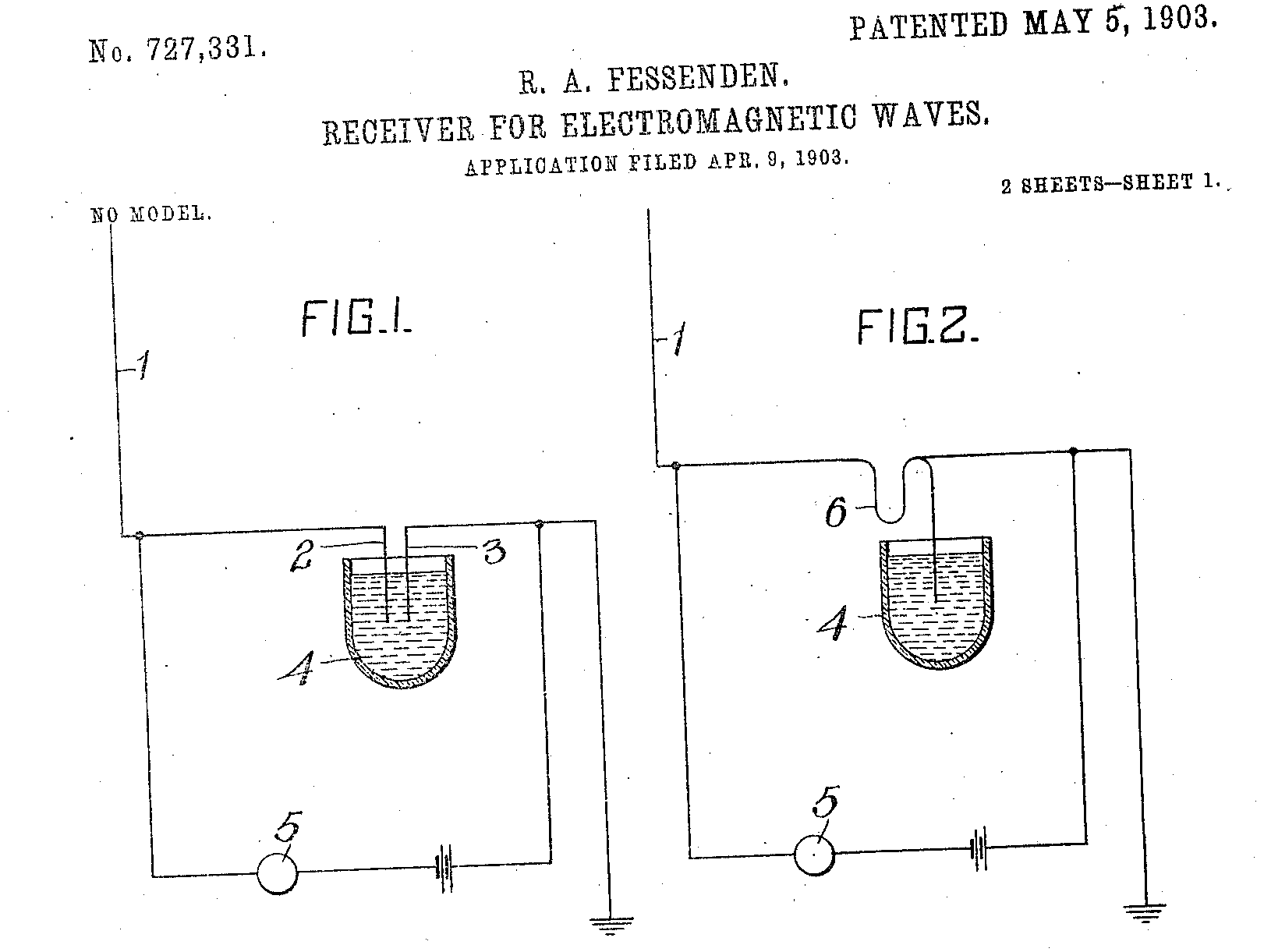

Годом спустя Фессенден получает патент US727331A на более простой и эффективный детектор — электролитический.

Та же самая проволока Волластона помещалась в раствор азотной кислоты или иного электролита. Поверх раствора наливался слой керосина, чтобы электролит не испарялся, и кислород не вызывал коррозию (Fig.1).

Электролитический детектор Фессендена. Иллюстрация из патента US706744A. 1902 год

Началось всё с того, что Фессенден просто хотел использовать слой жидкости для охлаждения платиновой нити (Fig.2). Проволока Волластона настолько тонкая, что капиллярные силы поднимали жидкость на достаточную высоту и смачивали нить барретера 6.

В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что может получиться нечто большее, чем барретер.

Под действием напряжения питающей батареи происходил электролиз воды с выделением микропузырьков газа. Интенсивность процесса и сопротивление электролита зависят от температуры электрода, которая, как и в барретерном демодуляторе, возрастала пропорционально мощности высокочастотного тока с антенны.

Главным преимуществом данного типа детектора было то, что перегоревший конец проволоки легко заменить, просто повернув винт, регулирующий глубину её погружения. Серебряная оболочка при этом растворялась, и появлялся новый рабочий участок платиновой нити.

Также детектированию помогали интегрирующие свойства ёмкости поляризации двойного электрического слоя, возникающей в электролите под действием разности потенциалов. Получался ионистор, то есть конденсатор.

И наконец, благодаря пузырькам газа нить Волластона в растворе электролита действует подобно содовому выпрямителю, то есть как выпрямительный диод. Иными словами, получается самый обычный детекторный приёмник, требующий батареи смещения.

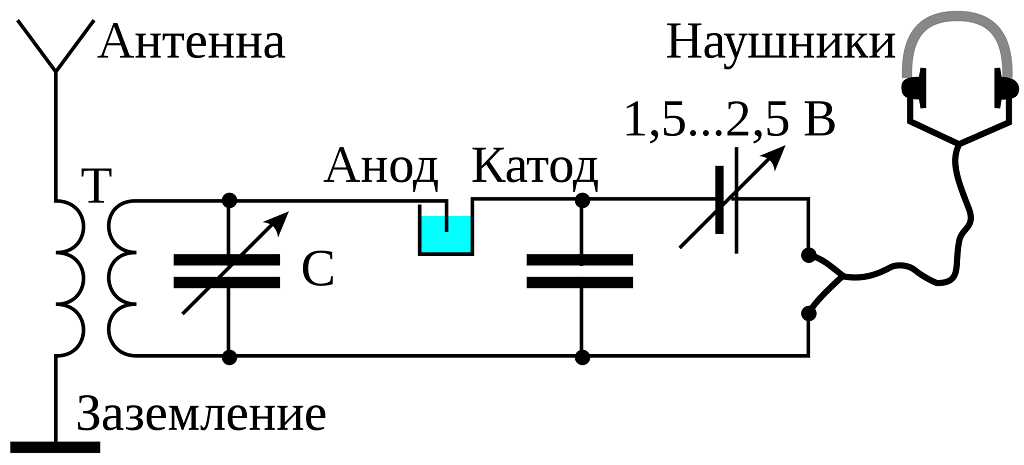

Схема детекторного радиоприёмника с электролитическим детектором. Википедия

Как её требовали микрофонный детектор Хьюза и симметричный вариант окопного детектора, в которых оба выводных провода подключались соответственно к двум металлическим креплениям угольного стержня или двум графитовым стержням, соприкасающимся с лезвием, вместо того, чтобы подключить один из проводов к лезвию напрямую.

Схема окопного радио из Википедии

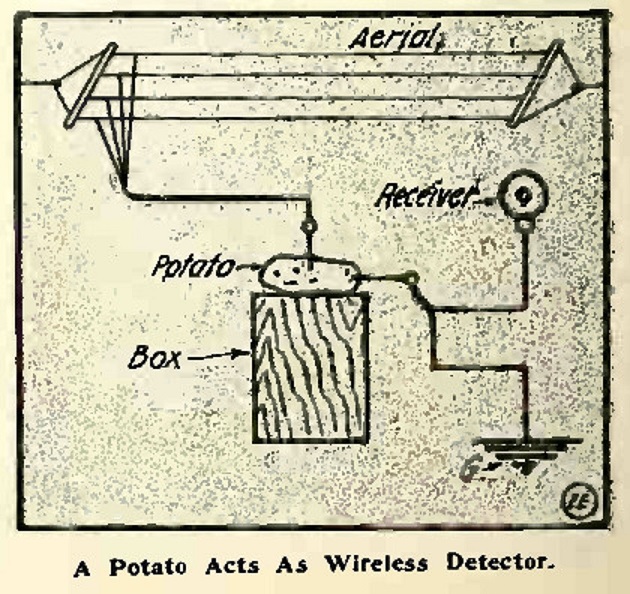

Также можно использовать в качестве электролитического детектора «картофельную батарейку».

Схема «картофельного радио» с сайта foxholeradio.com

Учёные до сих пор спорят, какие из упомянутых механизмов являются решающими в работе микрофонного и электролитического детекторов. За факт можно принять только то, что все эти устройства действуют, сыграли значительную роль в развитии техники, могут быть повторены и сегодня, но вместе с тем глубоко устарели по сравнению с современными приборами, решающими те же задачи.

4 Виды ограничителей

Ограничителем называют устройство, обеспечивающее постоянство выходного напряжения при изменении входного в определённых пределах. Ограничители подразделяются на ограничители мгновенных значений и амплитудные. В ограничителях мгновенных значений обеспечивается постоянство максимальных или минимальных (или тех и других) значений на выходе ограничителя. На рис. 7.10 показаны сигналы на входе и выходе двухпорогового ограничителя. При превышении сигнала на входе некоторого порогового уровня Uпор.max, напряжение на выходе остаётся постоянным. Аналогично, если уровень сигнала на входе ниже Uпор.min, то напряжение на выходе также постоянное (в частности, нулевое).

Ограничителем называют устройство, обеспечивающее постоянство выходного напряжения при изменении входного в определённых пределах. Ограничители подразделяются на ограничители мгновенных значений и амплитудные. В ограничителях мгновенных значений обеспечивается постоянство максимальных или минимальных (или тех и других) значений на выходе ограничителя. На рис. 7.10 показаны сигналы на входе и выходе двухпорогового ограничителя. При превышении сигнала на входе некоторого порогового уровня Uпор.max, напряжение на выходе остаётся постоянным. Аналогично, если уровень сигнала на входе ниже Uпор.min, то напряжение на выходе также постоянное (в частности, нулевое).  Амплитудные ограничители (АО) служат для ограничения гармонических колебаний с медленно меняющейся амплитудой. Диаграммы соответствующих напряжений поразаны на рис.7.11. Напряжение на выходе АО постоянно по амплитуде, однако фаза и частота сигнала при ограничении практически не изменяются. Такие ограничители используются для устранения паразитной АМ и не вносят искажений в частотную и фазовую модуляции. АО применяются в РПрУ перед детекторами угловой модуляции (частотными и фазовыми) для устранения паразитной АМ, которая обязательно возникает в результате прохождения сигналов с угловой модуляцией через радиотракт с неидеальной АЧХ. При отсутствии АО паразитная АМ будет передана на выход детектора с угловой модуляцией, реагирующей на любые изменения амплитуды (см. ниже). Операция ограничения – нелинейная и для обеспечения на выходе АО гармонического напряжения нужно после нелинейного преобразования uвх осуществить фильтрацию (рис. 7.12).

Амплитудные ограничители (АО) служат для ограничения гармонических колебаний с медленно меняющейся амплитудой. Диаграммы соответствующих напряжений поразаны на рис.7.11. Напряжение на выходе АО постоянно по амплитуде, однако фаза и частота сигнала при ограничении практически не изменяются. Такие ограничители используются для устранения паразитной АМ и не вносят искажений в частотную и фазовую модуляции. АО применяются в РПрУ перед детекторами угловой модуляции (частотными и фазовыми) для устранения паразитной АМ, которая обязательно возникает в результате прохождения сигналов с угловой модуляцией через радиотракт с неидеальной АЧХ. При отсутствии АО паразитная АМ будет передана на выход детектора с угловой модуляцией, реагирующей на любые изменения амплитуды (см. ниже). Операция ограничения – нелинейная и для обеспечения на выходе АО гармонического напряжения нужно после нелинейного преобразования uвх осуществить фильтрацию (рис. 7.12).  В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и транзисторные. 7.5. Диодные АО Диодный АО (рис. 7.13) — это резонансный однокаскадный усилитель, в котором параллельно контуру подключен диод с источником постоянного запирающего смещения Ед (схема с фиксированным смещением). Вместо источника можно включить параллельную RC – цепь (схема с автоматическим смещением). Напряжение Ед получается при этом за счёт детектирования напряжения на контуре Uк. Чтобы Ед практически не менялось при изменении огибающей напряжения на контуре постоянная времени t=RC выбирается достаточно большой (по сравнению с периодом паразитной АМ).

В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и транзисторные. 7.5. Диодные АО Диодный АО (рис. 7.13) — это резонансный однокаскадный усилитель, в котором параллельно контуру подключен диод с источником постоянного запирающего смещения Ед (схема с фиксированным смещением). Вместо источника можно включить параллельную RC – цепь (схема с автоматическим смещением). Напряжение Ед получается при этом за счёт детектирования напряжения на контуре Uк. Чтобы Ед практически не менялось при изменении огибающей напряжения на контуре постоянная времени t=RC выбирается достаточно большой (по сравнению с периодом паразитной АМ).

Принцип работы диодного АО: Если амплитуда напряжения на контуре Ukд, то диод закрыт и не оказывает влияния на контур. В этом случае устройство работает как усилитель с коэффициентом усиления

Принцип работы диодного АО: Если амплитуда напряжения на контуре Ukд, то диод закрыт и не оказывает влияния на контур. В этом случае устройство работает как усилитель с коэффициентом усиления  (рис. 7.14). Если Uk > Ед, то диод открывается, его входное сопротивление начинает шунтировать контур, (и шунтирует его тем больше, чем больше угол отсечки q), его эквивалентное сопротивление Rэ уменьшается, следовательно, снижается коэффициент усиления. Отметим, что снижение коэффициента усиления Ко при увеличении Uвх происходит до тех пор, пока увеличивается шунтирующее действие диода, т.е. возрастает угол отсечки q. (При Uвх>>Ед q»90 о ). На рис. 7.14 представлена основная зависимость, характеризующая работу АО – амплитудная характеристика (АХ), показывающая как изменяется амплитуда выходного напряжения Uвых ~Uk при изменении амплитуды входного напряжения Uвх. Чтобы приблизить АХ к идеальной, следует выбирать диод с возможно большей крутизной, а контур с большим эквивалентным резонансным сопротивлением Rэ или включать в параллель два диода (для увеличения их шунтирующего действия).

(рис. 7.14). Если Uk > Ед, то диод открывается, его входное сопротивление начинает шунтировать контур, (и шунтирует его тем больше, чем больше угол отсечки q), его эквивалентное сопротивление Rэ уменьшается, следовательно, снижается коэффициент усиления. Отметим, что снижение коэффициента усиления Ко при увеличении Uвх происходит до тех пор, пока увеличивается шунтирующее действие диода, т.е. возрастает угол отсечки q. (При Uвх>>Ед q»90 о ). На рис. 7.14 представлена основная зависимость, характеризующая работу АО – амплитудная характеристика (АХ), показывающая как изменяется амплитуда выходного напряжения Uвых ~Uk при изменении амплитуды входного напряжения Uвх. Чтобы приблизить АХ к идеальной, следует выбирать диод с возможно большей крутизной, а контур с большим эквивалентным резонансным сопротивлением Rэ или включать в параллель два диода (для увеличения их шунтирующего действия).

Существует несколько разновидностей транзисторных АО. Простейший выполнен на одном транзисторе и схема его совпадает со схемой усилителя (апериодического для ограничителя мгновенных значений или резонансного для АО). В отличие от усилителя транзистор АО работает в нелинейном режиме, для чего коллекторное напряжение Uкэо берут меньше чем в обычном усилителе. Процесс двустороннего ограничения иллюстрируется на рис. 7.15.

|

Вопросы для самопроверки 1. На основе каких компонетов можно реализовать амплитудный детектор? 2. Поясните принцип действия синхронного АД. 3. Объясните принцип действия диодного АД с временной и спектральной точек зрения. 4. Как определяется, чему равен и от каких параметров зависит коэффициент передачи диодного АД с линейно – ломаной ВАХ без начального смещения? Информация в лекции «7 Нормы и институты банковского права» поможет Вам. 5. От каких параметров зависит входное сопротивление последовательного диодного АД и почему оно меньше у параллельного АД? 6. Какие искажения возникают при детектировании АМ – колебаний и способы борьбы с ними? 7. В чём разница между ограничителем мгновенных значений и амплитудным ограничителем? 8. По какой характеристике оценивается действие амплитудных ограничителей и как выглядит идеальная характеристика? 9. Поясните принцип работы диодных и транзисторных АД. 10. Что такое детекторная характеристика АД? Как оно зависит от сопротивления нагрузки и почему?

Частотное детектирование.

С развитием радиоприемной техники повышались требования к чувствительности радиоприемника, к его полосе пропускания и избирательности. Все эти требования нельзя решить, используя амплитудную модуляцию при трансляции радиовещания, т.к. сейчас многократно увеличилось количество электро и радиустройств, которые приводят к возрастанию помех от их работы.

Применение частотной модуляции (ЧМ) для передачи сигналов значительно ослабляет действие помех (более чем в 100 раз) на радиоприемник и повышает его реальную чувствительность. При ЧМ амплитуда колебаний остается неизменной, а подлежащая передача НЧ информация переносится изменениями ВЧ несущей частоты сигнала.

Применение частотной модуляции (ЧМ) для передачи сигналов значительно ослабляет действие помех (более чем в 100 раз) на радиоприемник и повышает его реальную чувствительность. При ЧМ амплитуда колебаний остается неизменной, а подлежащая передача НЧ информация переносится изменениями ВЧ несущей частоты сигнала.

На рис.5 приведены графики поясняющие образование ЧМ колебаний. Низкочастотные колебания (рис.5а) воздействуют на получаемые в генераторе высокочастотные колебания (рис.5б). В результате этого частота ВЧ колебаний будет изменяться по времени по закону звуковой частоты, а амплитуда будет оставаться неизменной (рис.5в). При положительных полупериодах звуковой частоты частота высокочастотных колебаний будет увеличиваться, при отрицательных — уменьшаться.

Спектр частот, излучаемый радиостанцией, занимает полосу 150 кГц и, практически, для одной станции отводится канал с полосой в 250 кГц. Иметь такую ширину канала можно только в УКВ диапазоне.

Спектр частот, излучаемый радиостанцией, занимает полосу 150 кГц и, практически, для одной станции отводится канал с полосой в 250 кГц. Иметь такую ширину канала можно только в УКВ диапазоне.

Частотным детектированием называется преобразования ЧМ сигнала в колебания низкой частоты. Для этого в частотном детекторе модулированный по частоте сигнал преобразуется в сигнал, который модулирован по амплитуде. Затем он при помощи амплитудного детектора детектируется в сигнал звуковой частоты.

На изменение амплитуды частотно — модулированных сигналов (ЧМС) (рис.6) влияют помехи и внутриприемные шумы. Сигналы шумов, которые мало отличаются по частоте от модулирующего сигнала, усиливают амплитуду этого сигнала. Если сам детектор ЧМ сигнала чувствителен к изменениям амплитуды,тогда в приемном устройстве перед детектором включают ограничитель амплитуды (рис.6в).При ЧМС действие ограничителя по амплитуде устраняет изменения сигнала без нарушения НЧ колебаний

При ограничении АМС (рис.6в) устраняется только частично амплитудное изменение сигнала от помех (рис.6г) и, в конечном счете, приводит к нелинейным искажениям низкой частоты (рис.6д).

Детектор с расстроенным контуром

Идеальная характеристика детектора ЧМ приведена на рис.7, где показана зависимость постоянного выходного напряжения от частоты сигнала. На графике ∆fмакс — максимальная девиация частоты сигнала от ее среднего значения.

Самым простой способ преобразования ЧМС в АМ сигнал основан на применении расстроенного входного колебательного контура относительно среднего значения частоты ЧМ сигнала fо.

На (рис.8а). показана кривая избирательности входного контура детектора, у которого fp — резонансная частота. При малом диапазоне частоты сигнала fмин — fмакс можно настроить контур так, чтобы его средняя точка «0» соответствовала частоте немодулированного сигнала fо. Тогда изменения частоты сигнала будут происходить в пределах этой боковой ветви и при росте частоты f(t) (рис.8б) увеличиваться напряжение на контуре Uвх.д. (рис.8в).

При понижении частоты — напряжение уменьшится. На контуре получается сигнал, модулированный по амплитуде (рис.8г) Чем прямолинейней боковая ветвь кривой полосы избирательности, тем точнее амплитудная модуляция.

Но при таком методе детектирования напряжение на контуре становится меньше резонансного, что понижает выходное напряжение детектора. Поэтому эффективность такого детектора ЧМС сравнительно низкая и на практике мало применяется.

В современных приемниках наибольшее применение получили частотные детекторы с настроенными контурами — дифференциальный и дробный.

Дифференциальный детектор.

На рис.9 показана схема дифференциального частотного детектора. Каскад на транзисторе Т1 является ограничителем амплитуды. Частотно — избирательные контуры связаны индуктивно между собой и конденсатором Ср, который соединяет высокопотенциальный верхний полюс первого контура и среднюю точку второго контура.

По постоянному току цепь диода Д1 замыкается через резистор R1, катушку дросселя Lдр и верхнюю половину второго контура. В результате на R1 cоздается постоянное напряжение u1.

По постоянному току цепь диода Д1 замыкается через резистор R1, катушку дросселя Lдр и верхнюю половину второго контура. В результате на R1 cоздается постоянное напряжение u1.

Постоянный ток диода Д2 замыкается через R2, Lдр и нижнюю катушку второго контура. На R2 будет постоянное напряжение u2. Результирующее выходное напряжение детектора будет являться алгебраической сумме напряжений u1 и u2, но т.к. эти напряжения включены навстречу друг к другу, то они равны их арифметической разнице.

Катушка дросселя необходима для того, чтобы по переменному току сравнительно большая емкость Ср не подключалась к первому контуру через конденсатор С2 и не расстраивала его. Поэтому индуктивное сопротивление дросселя должно превышать в 5 — 10 раз резонансное сопротивление контура.

Напряжения плеч детектора u1 и u2 являются векторными величинами и поэтому надо определить, как они зависят от фазовых соотношений между вектором входного напряжения на первом контуре U1 и векторами напряжения в каждой половине второго контура — U’2 и U»2.

Рассмотрим эквивалентную схему второго контура на рис.10 и векторную диаграмму токов и напряжений при резонансе на нем. Здесь Ем — э.д.с. самоиндукции на катушке L2, которая противофазна, по закону электротехники, напряжению U1 на L1.

Ток I2 совпадает с по фазе с Ем и создает на половинках L’2 и L»2 напряжения U’2 и U»2, которые сдвинуты относительно его на 90˚ и, относительно средней точки катушки, противоположны по фазе. Поэтому вектор U1 составляет с векторами U’2 и U»2 угол 90˚. При отличии частоты входного сигнала от частоты настройки контуров колебательная система не будет находиться в резонансе и между этими векторами угол сдвига фаз будут отличаться от 90˚.

Ток I2 совпадает с по фазе с Ем и создает на половинках L’2 и L»2 напряжения U’2 и U»2, которые сдвинуты относительно его на 90˚ и, относительно средней точки катушки, противоположны по фазе. Поэтому вектор U1 составляет с векторами U’2 и U»2 угол 90˚. При отличии частоты входного сигнала от частоты настройки контуров колебательная система не будет находиться в резонансе и между этими векторами угол сдвига фаз будут отличаться от 90˚.

На рис.11 приведены векторные диаграммы напряжений, которые действуют в каждом плече детектора.

В том случае, когда модуляция отсутствует и девиация частоты равна нулю (∆f = 0) (рис.11а), колебательная система будет в резонансе. Тогда величины u1 и u2 одинаковы и выходное напряжение, равное арифметической разности этих напряжений, равно нулю.

В том случае, когда модуляция отсутствует и девиация частоты равна нулю (∆f = 0) (рис.11а), колебательная система будет в резонансе. Тогда величины u1 и u2 одинаковы и выходное напряжение, равное арифметической разности этих напряжений, равно нулю.

Векторная диаграмма «б» показывает положительную девиацию частоты +∆f, а диаграмма «в» — отрицательную девиацию -∆f. В обоих случаях резонанса в контурах нет, и поэтому сдвиг по фазе между напряжениями U1 и U2 или меньше или больше 90˚, что нарушает равенство между векторами u1 и u2 и выходными напряжениями на нагрузках в плечах двухтактного детектора. На выходе получается напряжение НЧ у которого амплитуда пропорциональна девиации частоты.

Можно сделать вывод, что периодическое отклонение ЧМС от среднего значения приводит к нарушению баланса плеч детектора и появлению на его выходе сигнала низкой частоты.

Дробный детектор.

На рис.12 приведена схема дробного детектора, или, как еще его называют, детектора отношений. Схема и работа этого детектора похожа на принцип работы дифференциального детектора (рис 9) . Различие состоит в том, что диоды включены, по отношению к входу, в разной полярности. Так же добавился резистор нагрузки R3 и электролитический конденсатор большой емкости (единицы и десятки мкФ) С4.

Особенностью дробного детектора является его слабая чувствительность к быстрым изменениям амплитуды сигнала. Поэтому перед ним уже не нужен ограничитель амплитуды. Правда, уровень искажений сигнала при увеличении девиации, будет выше, чем в предыдущем детекторе.

Здесь высокочастотные токи замыкаются на общий провод через конденсаторы малой емкости С1, С2 и С3. Путь постоянного тока Д1 — это резисторы R1, R3, L и L’2. Цепь Д2 — R2, R3, L, L»2. Отсюда видно, что общий постоянный ток плеч детектора проходит через общий нагрузочный резистор R3. Полярность падения напряжений на R1 и R2 будет уже не встречное, как у дифференциального детектора, а одного направления.

При отсутствии ЧМС на входе токи диодов (Iо) будут равны и провотивоположны по направлению. Следовательно, создаваемые ими напряжения взаимно компенсируются и на выходе будет ноль.

При появлении ЧМС токи на входах плеч детекторов будет отличаться друг от друга — один увеличится на ∆I , а другой уменьшатся на столько же. Суммарное изменение тока низкой частоты, которое протекает через R3 равно:

Iω = (Iо + ∆I) — (Iо — ∆I) = 2∆I.

Ток Iω создает на R3 падение напряжения у которого амплитуда и полярность соответствует модулирующему напряжению.

А амплитудное ограничение в детекторе происходит следующим образом. На каждом из резисторов R1 и R2 (нагрузок плеч детекторов) при детектировании происходит определенные падения напряжения, которые меняются по закону мудулирующего сигнала, но сумма которых, с течением времени остается почти постоянная:

u1 + u2 ≈ const.

При действии помехи амплитуда входного сигнала начнет быстро возрастать, и, соответственно, возрастают токи диодов. Это, вроде бы, должно увеличить напряжения на R1, R2 и их сумму u1 + u2. Но т.к. параллельно им включен конденсатор большой емкости С4, то быстро изменяться напряжение на нем не сможет и останется прежним. Поэтому увеличение тока диодов приведет только к дополнительному заряду С4.

Получается, что при увеличении амплитуды входного сигнала токи диодов увеличиваются, а напряжения на их нагрузках остаются прежними. А это, согласно закону Ома (R = U/I), эквивалентно уменьшению сопротивления нагрузки диодов, и, следовательно, их входного сопротивления. Последнее повышает шунтирующее действие детекторов на второй контур, увеличивает его эквивалентное затухание, что будет противодействовать возрастанию амплитуды сигнала на этом контуре.

При быстром уменьшении амплитуды токи диодов уменьшаются, но напряжение на нагрузке остается неизменным. Это, все равно, что увеличивается входное сопротивление, которое приведет к увеличению напряжения на втором колебательном контуре.

Таким образом , большая инерционность нагрузки диодов существенно противодействует быстрым изменениям амплитуды детектируемого сигнала.

А дробные, или детекторы отношений, называются так потому, что выходное напряжение равно отношению на нагрузке:

Uвых ≈ u1/u2.

Спектральная трактовка принципа работы АД

На рис. 7.5 показан характер изменения тока диода при постоянной амплитуде детектируемого сигнала в установившемся режиме. Пренебрегая пульсациями, считаем, что напряжение на выходе детектора Ед постоянно во времени (Uн=const) и обуславливает отрицательное напряжение смещения на диоде, относительно которого прикладывается uн. ВАХ диода iд=F(uд) для простоты рассмотрения аппроксимирована линейно-ломанной зависимостью с нулевым обратным током. Ток через диод iд протекает при открытом  диоде и представляет собой синусоидальные импульсы с углом отсечки qдо и высокочастотные составляющие с частотами fc, 2fc… Очевидно, постоянная составляющая протекает через сопротивление нагрузки Rн (по цепи: D – Rн – L – D), создавая на ней выпрямленное напряжение Ед=IдоRн, а высокочастотные составляющие замыкаются через Сн (по цепи D — Сн – LC контур – D). Если uвх – АМ-колебания, то напряжение Ед изменяется в соответствии с законом изменения огибающей входного напряжения. Анализ детектора с идеализированной линейно-ломанной ВАХ показывает, что коэффициент передачи диодного детектора Кд=cos q, где при Sобр=0, q

диоде и представляет собой синусоидальные импульсы с углом отсечки qдо и высокочастотные составляющие с частотами fc, 2fc… Очевидно, постоянная составляющая протекает через сопротивление нагрузки Rн (по цепи: D – Rн – L – D), создавая на ней выпрямленное напряжение Ед=IдоRн, а высокочастотные составляющие замыкаются через Сн (по цепи D — Сн – LC контур – D). Если uвх – АМ-колебания, то напряжение Ед изменяется в соответствии с законом изменения огибающей входного напряжения. Анализ детектора с идеализированной линейно-ломанной ВАХ показывает, что коэффициент передачи диодного детектора Кд=cos q, где при Sобр=0, q  (Sпрям и Sобр – крутизна прямого и обратного токов соответственно). Характеристика детектирования Ед=Uнcosq в данном случае прямолинейна и детектирование осуществляется без искажений.

(Sпрям и Sобр – крутизна прямого и обратного токов соответственно). Характеристика детектирования Ед=Uнcosq в данном случае прямолинейна и детектирование осуществляется без искажений.  Из других параметров следует обратить внимание на входное сопротивление АД, характеризующее его шунтирующее действие на источник сигнала. Можно показать, что при линейно-ломанной аппроксимации диода с Sобр=0 и при малых q входное сопротивление последовательного АД

Из других параметров следует обратить внимание на входное сопротивление АД, характеризующее его шунтирующее действие на источник сигнала. Можно показать, что при линейно-ломанной аппроксимации диода с Sобр=0 и при малых q входное сопротивление последовательного АД  , а параллельного АД, у которого нагрузка включена параллельно диоду, соответственно

, а параллельного АД, у которого нагрузка включена параллельно диоду, соответственно  .

.

1. Искажения из-за нелинейности характеристики детектирования. Характеристика детектирования реальных АД отличается от прямолинейной на начальном участке (рис. 7.6). Искажения этого вида будут отсутствовать, если минимальное напряжение на входе детектора не попадёт в нелинейную область, т.е.  . Для выполнения этого условия нужно, чтобы амплитуда несущего колебания на входе АД

. Для выполнения этого условия нужно, чтобы амплитуда несущего колебания на входе АД  .

.  2. Искажения из-за большой постоянной времени нагрузки tн. Рис. 7.7 поясняет механизм возникновения нелинейных искажений, вызванных слишком большой постоянной времени tн. При этом в интервале времени t1-t2 напряжение Ед>Uвх, диод закрыт и скорость разряда конденсатора Сн меньше скорости спадания напряжения Uвх. Условием отсутствия искажений является

2. Искажения из-за большой постоянной времени нагрузки tн. Рис. 7.7 поясняет механизм возникновения нелинейных искажений, вызванных слишком большой постоянной времени tн. При этом в интервале времени t1-t2 напряжение Ед>Uвх, диод закрыт и скорость разряда конденсатора Сн меньше скорости спадания напряжения Uвх. Условием отсутствия искажений является  , где W — высшая угловая частота модуляции. 3. Искажения из-за соизмеримости частоты модуляции F и частоты несущего колебания fн. При соизмеримости частот F и fн напряжение Ед практически перестаёт следить за изменением Uвх. Поэтому частоту несущей следует выбирать из условия fн=fпр>(5-10)Fmax, где Fmax – максимальная частота модуляции.

, где W — высшая угловая частота модуляции. 3. Искажения из-за соизмеримости частоты модуляции F и частоты несущего колебания fн. При соизмеримости частот F и fн напряжение Ед практически перестаёт следить за изменением Uвх. Поэтому частоту несущей следует выбирать из условия fн=fпр>(5-10)Fmax, где Fmax – максимальная частота модуляции.  4. Искажения из-за влияния разделительной цепи. Схема АД с разделительной цепью Ср Rвх показана на рис. 7.8. Напряжение Ед на резисторе Rн содержит постоянную составляющую Едо, соответствующую уровню продетектированной несущей и переменную низкочастотную составляющую, соответствующую передаваемому сообщению. Переменная составляющая проходит на вход следующего каскада (УНЧ) через цепь Ср Rвх. На конденсаторе Ср выделяется постоянная составляющая Едо=Uнcosq, где cosq — коэффициент передачи АД, Uн – амплитуда несущей напряжения на входе АД. Конденсатор Ср становится источником постоянного напряжения и вызывает ток Iсм, создающий на Rн запирающее напряжение

4. Искажения из-за влияния разделительной цепи. Схема АД с разделительной цепью Ср Rвх показана на рис. 7.8. Напряжение Ед на резисторе Rн содержит постоянную составляющую Едо, соответствующую уровню продетектированной несущей и переменную низкочастотную составляющую, соответствующую передаваемому сообщению. Переменная составляющая проходит на вход следующего каскада (УНЧ) через цепь Ср Rвх. На конденсаторе Ср выделяется постоянная составляющая Едо=Uнcosq, где cosq — коэффициент передачи АД, Uн – амплитуда несущей напряжения на входе АД. Конденсатор Ср становится источником постоянного напряжения и вызывает ток Iсм, создающий на Rн запирающее напряжение  . Детектор становится пороговым. Для борьбы с искажениями нужно выполнить условие:

. Детектор становится пороговым. Для борьбы с искажениями нужно выполнить условие:  , что при заданных Rн и m сводится к правильному выбору

, что при заданных Rн и m сводится к правильному выбору  . Кроме того, используют детектор с раздельной нагрузкой (рис. 7.9), в котором сопротивление

. Кроме того, используют детектор с раздельной нагрузкой (рис. 7.9), в котором сопротивление  нагрузки по постоянному току Rн=Rн1+Rн2. Смещение заметно уменьшается, так как создаётся только на Rн2. Однако во столько же раз снижается и коэффициент передачи Кд.

нагрузки по постоянному току Rн=Rн1+Rн2. Смещение заметно уменьшается, так как создаётся только на Rн2. Однако во столько же раз снижается и коэффициент передачи Кд.

4 Виды ограничителей

Ограничителем называют устройство, обеспечивающее постоянство выходного напряжения при изменении входного в определённых пределах. Ограничители подразделяются на ограничители мгновенных значений и амплитудные. В ограничителях мгновенных значений обеспечивается постоянство максимальных или минимальных (или тех и других) значений на выходе ограничителя. На рис. 7.10 показаны сигналы на входе и выходе двухпорогового ограничителя. При превышении сигнала на входе некоторого порогового уровня Uпор.max, напряжение на выходе остаётся постоянным. Аналогично, если уровень сигнала на входе ниже Uпор.min, то напряжение на выходе также постоянное (в частности, нулевое).

Ограничителем называют устройство, обеспечивающее постоянство выходного напряжения при изменении входного в определённых пределах. Ограничители подразделяются на ограничители мгновенных значений и амплитудные. В ограничителях мгновенных значений обеспечивается постоянство максимальных или минимальных (или тех и других) значений на выходе ограничителя. На рис. 7.10 показаны сигналы на входе и выходе двухпорогового ограничителя. При превышении сигнала на входе некоторого порогового уровня Uпор.max, напряжение на выходе остаётся постоянным. Аналогично, если уровень сигнала на входе ниже Uпор.min, то напряжение на выходе также постоянное (в частности, нулевое).  Амплитудные ограничители (АО) служат для ограничения гармонических колебаний с медленно меняющейся амплитудой. Диаграммы соответствующих напряжений поразаны на рис.7.11. Напряжение на выходе АО постоянно по амплитуде, однако фаза и частота сигнала при ограничении практически не изменяются. Такие ограничители используются для устранения паразитной АМ и не вносят искажений в частотную и фазовую модуляции. АО применяются в РПрУ перед детекторами угловой модуляции (частотными и фазовыми) для устранения паразитной АМ, которая обязательно возникает в результате прохождения сигналов с угловой модуляцией через радиотракт с неидеальной АЧХ. При отсутствии АО паразитная АМ будет передана на выход детектора с угловой модуляцией, реагирующей на любые изменения амплитуды (см. ниже). Операция ограничения – нелинейная и для обеспечения на выходе АО гармонического напряжения нужно после нелинейного преобразования uвх осуществить фильтрацию (рис. 7.12).

Амплитудные ограничители (АО) служат для ограничения гармонических колебаний с медленно меняющейся амплитудой. Диаграммы соответствующих напряжений поразаны на рис.7.11. Напряжение на выходе АО постоянно по амплитуде, однако фаза и частота сигнала при ограничении практически не изменяются. Такие ограничители используются для устранения паразитной АМ и не вносят искажений в частотную и фазовую модуляции. АО применяются в РПрУ перед детекторами угловой модуляции (частотными и фазовыми) для устранения паразитной АМ, которая обязательно возникает в результате прохождения сигналов с угловой модуляцией через радиотракт с неидеальной АЧХ. При отсутствии АО паразитная АМ будет передана на выход детектора с угловой модуляцией, реагирующей на любые изменения амплитуды (см. ниже). Операция ограничения – нелинейная и для обеспечения на выходе АО гармонического напряжения нужно после нелинейного преобразования uвх осуществить фильтрацию (рис. 7.12).  В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и транзисторные. 7.5. Диодные АО Диодный АО (рис. 7.13) — это резонансный однокаскадный усилитель, в котором параллельно контуру подключен диод с источником постоянного запирающего смещения Ед (схема с фиксированным смещением). Вместо источника можно включить параллельную RC – цепь (схема с автоматическим смещением). Напряжение Ед получается при этом за счёт детектирования напряжения на контуре Uк. Чтобы Ед практически не менялось при изменении огибающей напряжения на контуре постоянная времени t=RC выбирается достаточно большой (по сравнению с периодом паразитной АМ).

В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и транзисторные. 7.5. Диодные АО Диодный АО (рис. 7.13) — это резонансный однокаскадный усилитель, в котором параллельно контуру подключен диод с источником постоянного запирающего смещения Ед (схема с фиксированным смещением). Вместо источника можно включить параллельную RC – цепь (схема с автоматическим смещением). Напряжение Ед получается при этом за счёт детектирования напряжения на контуре Uк. Чтобы Ед практически не менялось при изменении огибающей напряжения на контуре постоянная времени t=RC выбирается достаточно большой (по сравнению с периодом паразитной АМ).

Принцип работы диодного АО: Если амплитуда напряжения на контуре Ukд, то диод закрыт и не оказывает влияния на контур. В этом случае устройство работает как усилитель с коэффициентом усиления

Принцип работы диодного АО: Если амплитуда напряжения на контуре Ukд, то диод закрыт и не оказывает влияния на контур. В этом случае устройство работает как усилитель с коэффициентом усиления  (рис. 7.14). Если Uk > Ед, то диод открывается, его входное сопротивление начинает шунтировать контур, (и шунтирует его тем больше, чем больше угол отсечки q), его эквивалентное сопротивление Rэ уменьшается, следовательно, снижается коэффициент усиления. Отметим, что снижение коэффициента усиления Ко при увеличении Uвх происходит до тех пор, пока увеличивается шунтирующее действие диода, т.е. возрастает угол отсечки q. (При Uвх>>Ед q»90 о ). На рис. 7.14 представлена основная зависимость, характеризующая работу АО – амплитудная характеристика (АХ), показывающая как изменяется амплитуда выходного напряжения Uвых ~Uk при изменении амплитуды входного напряжения Uвх. Чтобы приблизить АХ к идеальной, следует выбирать диод с возможно большей крутизной, а контур с большим эквивалентным резонансным сопротивлением Rэ или включать в параллель два диода (для увеличения их шунтирующего действия).

(рис. 7.14). Если Uk > Ед, то диод открывается, его входное сопротивление начинает шунтировать контур, (и шунтирует его тем больше, чем больше угол отсечки q), его эквивалентное сопротивление Rэ уменьшается, следовательно, снижается коэффициент усиления. Отметим, что снижение коэффициента усиления Ко при увеличении Uвх происходит до тех пор, пока увеличивается шунтирующее действие диода, т.е. возрастает угол отсечки q. (При Uвх>>Ед q»90 о ). На рис. 7.14 представлена основная зависимость, характеризующая работу АО – амплитудная характеристика (АХ), показывающая как изменяется амплитуда выходного напряжения Uвых ~Uk при изменении амплитуды входного напряжения Uвх. Чтобы приблизить АХ к идеальной, следует выбирать диод с возможно большей крутизной, а контур с большим эквивалентным резонансным сопротивлением Rэ или включать в параллель два диода (для увеличения их шунтирующего действия).

Существует несколько разновидностей транзисторных АО. Простейший выполнен на одном транзисторе и схема его совпадает со схемой усилителя (апериодического для ограничителя мгновенных значений или резонансного для АО). В отличие от усилителя транзистор АО работает в нелинейном режиме, для чего коллекторное напряжение Uкэо берут меньше чем в обычном усилителе. Процесс двустороннего ограничения иллюстрируется на рис. 7.15.

|

Вопросы для самопроверки 1. На основе каких компонетов можно реализовать амплитудный детектор? 2. Поясните принцип действия синхронного АД. 3. Объясните принцип действия диодного АД с временной и спектральной точек зрения. 4. Как определяется, чему равен и от каких параметров зависит коэффициент передачи диодного АД с линейно – ломаной ВАХ без начального смещения? Информация в лекции «7 Нормы и институты банковского права» поможет Вам. 5. От каких параметров зависит входное сопротивление последовательного диодного АД и почему оно меньше у параллельного АД? 6. Какие искажения возникают при детектировании АМ – колебаний и способы борьбы с ними? 7. В чём разница между ограничителем мгновенных значений и амплитудным ограничителем? 8. По какой характеристике оценивается действие амплитудных ограничителей и как выглядит идеальная характеристика? 9. Поясните принцип работы диодных и транзисторных АД. 10. Что такое детекторная характеристика АД? Как оно зависит от сопротивления нагрузки и почему?