Переменный ток — электрический ток, направление и сила которого изменяются периодически. Так как обычно сила переменного тока изменяется по синусоидальному закону, то переменный ток представляет собой синусоидальные колебания напряжения и силы тока.

Поэтому к переменному току применимо все то, что относится к синусоидальным электрическим колебаниям. Синусоидальные колебания — колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется по закону синуса. В данной статье поговорим о параметрах переменного тока.

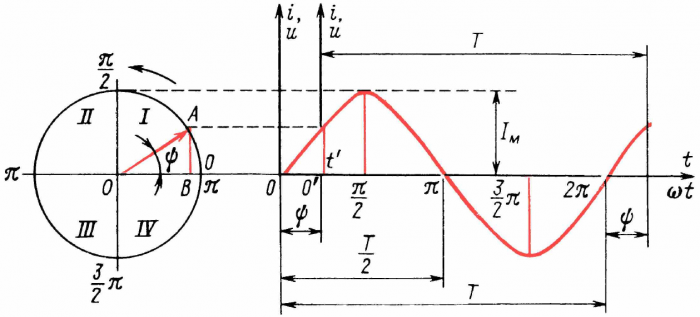

График изменения тока по синусоидальному закону

Изменение ЭДС и изменение тока линейной нагрузки, подключенной к такому источнику, будет происходить по синусоидальному закону. При этом переменные ЭДС, переменные напряжения и токи, можно характеризовать основными четырьмя их параметрами:

- период;

- частота;

- амплитуда;

- действующее значение.

Есть и вспомогательные параметры:

- угловая частота;

- фаза;

- мгновенное значение.

Далее рассмотрим все эти параметры по отдельности и во взаимосвязи.

Период — время, в течение которого система, совершающая колебания, проходит через все промежуточные состояния и нале снова возвращается к исходному.

Периодом Т переменного тока называется промежуток времени, за который ток или напряжение совершает один полный цикл изменений.

Поскольку источником переменного тока является генератор, то период связан со скоростью вращения его ротора, и чем выше скорость вращения витка или ротора генератора, тем меньшим оказывается период генерируемой переменной ЭДС, и, соответственно, переменного тока нагрузки.

Период измеряется в секундах, миллисекундах, микросекундах, наносекундах, в зависимости от конкретной ситуации, в которой данный ток рассматривается. На вышеприведенном рисунке видно, как напряжение U с течением времени изменяется, имея при этом постоянный характерный период Т.

Частота f является величиной обратной периоду, и численно равна количеству периодов изменения тока или ЭДС за 1 секунду. То есть f = 1/Т. Единица измерения частоты — герц (Гц), названная в честь немецкого физика Генриха Герца, внесшего в 19 веке немалый вклад в развитие электродинамики. Чем меньше период, тем выше частота изменения ЭДС или тока.

Сегодня в России стандартной частотой переменного тока в электрических сетях является 50 Гц, то есть за 1 секунду происходит 50 колебаний сетевого напряжения.

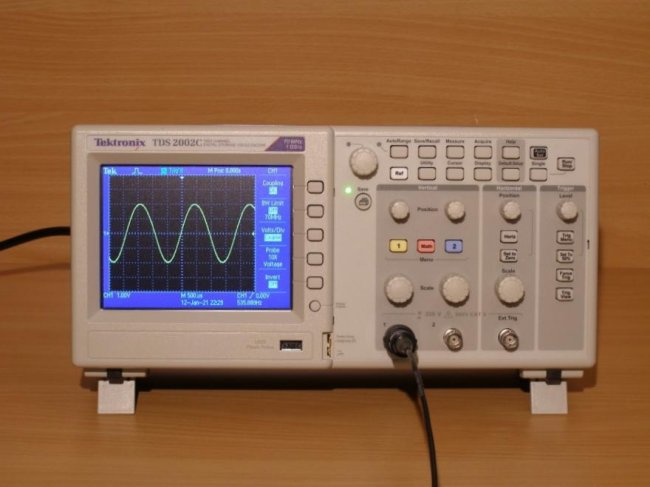

Измерение напряжения и частоты в розетке

В других областях электродинамики используются и более высокие частоты, например 20 кГц и более — в современных инверторах, и до единиц МГц в более узких сферах электродинамики. На приведенном выше рисунке видно, что за одну секунду происходит 50 полных колебаний, каждое из которых длится 0,02 секунды, и 1/0,02 = 50.

По графикам изменения синусоидального переменного тока с течением времени видно, что токи различной частоты содержат разное количество периодов на одном и том же отрезке времени.

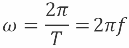

Угловая частота — число колебаний, совершаемых за 2пи сек.

За один период фаза синусоидальной ЭДС или синусоидального тока изменяется на 2пи радиан или на 360°, поэтому угловая частота переменного синусоидального тока равна:

Пользоваться числом колебаний на 2пи сек. (а не за 1 сек.) удобно потому, что в формулах, выражающих закон изменения напряжений и токов при гармонических колебаниях, выражающих индуктивное или емкостное сопротивление переменному току, и во многих других случаях частота колебаний n фигурируют вместе с множителем 2пи.

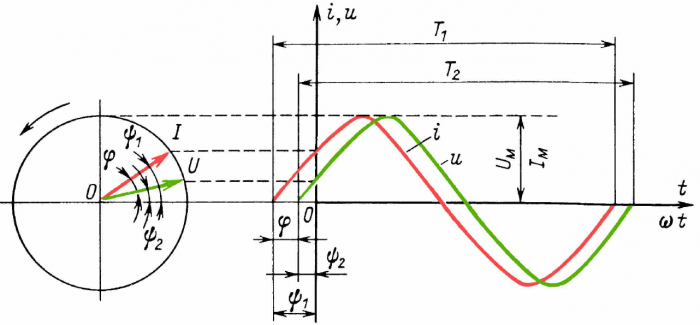

Фаза — состояние, стадия периодическою процесса. Более определенный смысл имеет понятие фаза в случае синусоидальных колебаний. На практике обычно играет роль не фаза сама по себе, а сдвиг фаз между какими-либо двумя периодическими процессами.

В данном случае под термином «фаза» понимают стадию развития процесса, и в данном случае, применительно к переменным токам и напряжениям синусоидальной формы, фазой называют состояние переменного тока в определенный момент времени.

На рисунках можно видеть: совпадение напряжения U1 и тока I1 по фазе, напряжения U1 и U2 в противофазе, а также сдвиг по фазе между током I1 и напряжением U2. Сдвиг по фазе измеряется в радианах, долях периода, в градусах.

Угол сдвига фаз синусоидальных величин с одинаковым периодом

Амплитуда Uм и Iм

Говоря о величине синусоидального переменного тока или синусоидальной переменной ЭДС, наибольшее значение ЭДС или тока называют амплитудой или амплитудным (максимальным) значением.

Амплитуда — наибольшее значение величины, совершающей гармонические колебания (например, максимальное значение силы тока в переменном токе, отклонение колеблющегося маятника от положения равновесия), наибольшее отклонение колеблющейся величины от некоторого значения, условно принятого за начальное нулевое.

Строго говоря, термин амплитуда относится только к синусоидальным колебаниям, но его обычно (не вполне правильно) применяют в указанном выше смысле ко всяким колебаниям.

Если речь о генераторе переменного тока, то ЭДС на его выводах дважды за период достигает амплитудного значения, первое из которых +Eм, второе -Eм, соответственно во время положительного и отрицательного полупериодов. Аналогичным образом ведет себя и ток I, и обозначается соответственно Iм.

Гармонические колебания — колебания, в которых колеблющаяся величина, например напряжение в электрической цепи, меняется во времени по гармоническому синусоидальному или косинусоидальному закону. Графически представляются кривой — синусоидой.

Реальные процессы могут лишь приближенно быть гармоническими колебаниями. Однако если колебания отражают наиболее характерные черты процесса, то такой процесс считают гармоническими, что существенно облегчает решение многих физических и технических задач.

Движения, близкие к гармоническим колебаниям, совершаются в различных системах: механических (колебания маятника), акустических (колебания столба воздуха в органной трубе), электромагнитных (колебания в LC-контуре) и др. Теория колебаний рассматривает эти различные по физической природе явления с единой точки зрения и определяет их общие свойства.

Графически гармонические колебания удобно представить с помощью вектора, вращающегося с постоянной угловой скоростью вокруг оси, перпендикулярной к этому вектору и проходящей через его начало. Угловая скорость вращения вектора соответствует круговой частоте гармонического колебания.

Векторная диаграмма одного гармонического колебания

Периодический процесс любой формы может быть разложен в бесконечный ряд простых гармонических колебаний с различными частотами, амплитудами и фазами.

Гармоника — гармоническое колебание, частота которого в целое число раз больше частоты некоторого другого колебания, называемого основным тоном. Номер гармоники указывает, во сколько именно раз частота ее больше частоты основного тона (например, третья гармоника — гармоническое колебание с частотой, втрое большей, чем частота основного тона).

Всякое периодическое, но не гармоническое (т. е. отличающееся по форме от синусоидального) колебание может быть представлено в виде суммы гармонических колебаний — основного тона и ряда гармоник. Чем больше рассматриваемое колебание отличается по форме от синусоидального, тем большее число гармоник оно содержит.

Мгновенное значение u и i

Значение ЭДС или тока в конкретный текущий момент времени называется мгновенным значением, они обозначаются маленькими буквами u и i. Но поскольку эти значения все время меняются, то судить о переменных токах и ЭДС по ним неудобно.

Действующие значения I, E и U

Способность переменного тока к совершению какой-нибудь полезной работы, например механически вращать ротор двигателя или производить тепло на нагревательном приборе, удобно оценивать по действующим значениям ЭДС и токов.

Так, действующим значением тока называется значение такого постоянного тока, который при прохождении по проводнику в течение одного периода рассматриваемого переменного тока, производит такую же механическую работу или такое же количество теплоты, что и данный переменный ток.

Действующие значения напряжений, ЭДС и токов обозначают заглавными буквами I, E и U. Для синусоидального переменного тока и для синусоидального переменного напряжения действующие значения равны:

Действующее значение тока и напряжения удобно практически использовать для описания электрических сетей. Например значение в 220-240 вольт — это действующее значение напряжения в современных бытовых розетках, а амплитуда гораздо выше — от 311 до 339 вольт.

Так же и с током, например когда говорят, что по бытовому нагревательному прибору протекает ток в 8 ампер, это значит действующее значение, в то время как амплитуда составляет 11,3 ампер.

Так или иначе, механическая работа и электрическая энергия в электроустановках пропорциональны действующим значениям напряжений и токов. Значительная часть измерительных приборов показывает именно действующие значения напряжений и токов.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Что такое частота

Производство электроэнергии в подавляющем большинстве ситуаций называют контролируемым. Эту работу проделывают генераторы, преобразующие механическую энергию ротора турбины в электрическую. Как показано на схеме, на поверхности ротора имеется обмотка из медной проволоки, поэтому он представляет собой непрерывно вращающийся электромагнит.

Схематическое изображение генератора

Во время вращения ротора, созданное вокруг него магнитное поле, наводит электрический ток. Его направление периодически изменяется на противоположное, поскольку месторасположение полюсов электромагнита чередуется после каждого оборота ротора. Соответственно, ток тоже меняет своё направление два раза за цикл вращения.

Следствием и мерой скорости этих изменений является частота, которая измеряется количеством изменений месторасположения полюсов в секунду. Единица частоты получила наименование герц и обозначается двумя буквами — Гц. Таким образом, можно сказать, что генератор, который снабжён парой магнитных полюсов, вращающихся с угловой скоростью 3000 мин -1 , будет производить ток частотой 50 Гц.

Мощность переменного тока изменяется по синусоидальному закону с чередованием положительных и отрицательных полюсов. При переходе каждого цикла из положительной области в отрицательную происходит соответствующее перемещение электронов. В конечном счете, эти циклы создают электрический нагрев или рассеивание мощности. Независимо от направления движения тока (т. е., положительного или отрицательного), если силы тока (напряжения) достаточно для удовлетворения требований электрического устройства, оно будет работать.

Синусоида переменного тока

Таким образом, количество полных циклов за секунду, когда переменный ток переходит от положительного полюса к отрицательному, называется частотой, а сам временной отрезок называется периодом. С точки зрения электрического тока частотой принято считать количество повторений синусоиды, а другими словами — это полное колебание, состоящее из положительной и отрицательной составляющих. Следовательно, частота и период связаны между собой обратно пропорциональной зависимостью:

Определение частоты

Частота и период переменного тока варьируются в зависимости от страны, причём не обязательно привязываются к местному стандарту напряжения. Например, в США, Канаде и других странах со стандартным линейным напряжением 110…120 В эталоном частоты является 60 Гц. В большинстве стран, где значения переменного напряжения равняются 220…240 В (в том числе и в нашей стране), за стандартную частоту принято 50 Гц, однако Южная Корея, Филиппины и многие страны Карибского бассейна используют 220…240 В с частотой 60 Гц. А есть ещё и Япония, где напряжение в сети достигает 100 В, но стандартная частота переменного тока в разных районах составляет 50 и 60 Гц.

Большинство электронных устройств могут работать, потребляя переменный ток, если его частота 50 или 60 Гц. Но, для электроприборов, использующих довольно мощные приводы, рассчитанные на конкретную частоту (холодильники, морозильники, стиральные и сушильные машины), разница в 10 Гц уже значительна. В первую очередь это касается устройств, включающихся периодически. Их электромоторам приходится вращаться то быстрее, то медленнее, что отрицательно сказывается на их долговечности. В таких случаях необходимо использовать преобразователи частоты или трансформаторы напряжения.

Внешний вид преобразователя частоты

Как определяется

Существует два способа установить, чему равна частота и амплитуда переменного тока — применять специальные приборы либо воспользоваться результатами расчётов.

Измерение частоты

Для измерения частоты переменного тока используется принцип механического резонанса. Он является достаточно простым, хотя и не очень точным. Основывается на том факте, что для каждого физического объекта, обладающего упругими свойствами, существует определенное значение частоты, при которой он начинает вибрировать.

Примером подобного устройства является камертон. Если по нему ударить, он будет довольно продолжительное время вибрировать со звуком, зависящим от его длины. Чем длиннее камертон, тем ниже будет резонансная частота и наоборот.

Если представить себе ряд камертонов с постепенно увеличивающимися размерами, установленными на общем основании, то это основание станет вибрировать с частотой измеряемого напряжения или тока. Для этого устройство следует снабдить электромагнитом.

Измерения частоты тока выполняются с помощью набора «камертонов», в качестве которых используются полоски листового металла. Это устройство называется частотомером вибрирующего геркона.

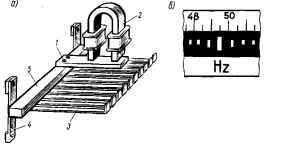

Схема вибрационного частотомера

Используя частотомер, можно наглядно увидеть, как концы всех полосок встряхиваются в зависимости от того, как меняется величина переменного напряжения, приложенного к катушке. Тот из лепестков, который будет ближе всего к резонансной частоте переменного тока, станет вибрировать наиболее интенсивно.

Особой точностью вибрационные частотомеры не отличаются, зато характеризуются простотой своего изготовления. Их применяют в небольших электроремонтных мастерских, а также в быту с целью калибровки частоты вращения двигателя.

Хотя подобный прибор будет иметь малую точность, этого нельзя сказать о самом принципе измерения. Заменив механический резонатор на электрический, можно получить частотомер на основе катушки индуктивности и параллельно включённого конденсатора. Вместе они образуют колебательный контур.

Один или оба компонента этого контура могут быть регулируемыми. В цепь включается измерительный блок, который показывает максимальную амплитуду напряжения на конденсаторе и катушке. Ручки регулировки предварительно откалибровываются, чтобы иметь возможность выставлять резонансную частоту для любого варианта настройки. Частота считывается после настройки устройства на максимальное показание шкалы измерителя.

Схема электрического частотомера

Фактически частотомер реализует схему настраиваемого фильтра, после чего отсчёт показаний происходит как в мостовой схеме (она вначале балансируется для условного нулевого состояния, после чего выполняется отсчёт). До тех пор, пока катушка и/или конденсатор смогут перехватывать достаточное поле магнитного или электрического рассеивания от тестируемой цепи, устройство будет сохранять свою работоспособность.

Метод не требует прямого подключения к цепи, поэтому часто применяется в бытовых условиях. Наиболее точные результаты дают электронные частотомеры.

Внешний вид электронного частотомера

Расчёт частоты тока

Для расчёта требуется знать период или временной отрезок, в течение которого значение переменного тока повторяется и образует одну полную волну. Между периодом и частотой переменного тока имеется зависимость, которую отражает следующая формула:

Определение частоты электротока

Если известно значение циклической частоты ɷ и амплитуда А, то по схожей зависимости можно вычислить силу тока I:

Определение силы электротока

Определение угловой частоты выполняется с помощью такого уравнения:

Формула угловой скорости

Фаза переменного тока.

Угол поворота радиуса-вектора в любое данное мгновение относительно его начального положения называется фазой переменного тока. Фаза характеризует величину ЭДС (или тока) в данное мгновение или, как говорят, мгновенное значение ЭДС, ее направление в цепи и направление ее изменения; фаза показывает, убывает ли ЭДС или возрастает.

Рисунок 3. Фаза переменного тока.

Полный оборот радиуса-вектора равен 360°. С началом нового оборота радиуса-вектора изменение ЭДС происходит в том же порядке, что и в течение первого оборота. Следовательно, все фазы ЭДС будут повторяться в прежнем порядке. Например, фаза ЭДС при повороте радиуса-вектора на угол в 370° будет такой же, как и при повороте на 10°. В обоих этих случаях радиус-вектор занимает одинаковое положение, и, следовательно, мгновенные значения ЭДС будут в обоих этих случаях одинаковыми по фазе.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

§104. Измерение частоты переменного тока

Частоту переменного тока измеряют частотомерами. Обычно применяют резонансные электромагнитные или ферродинамические приборы.

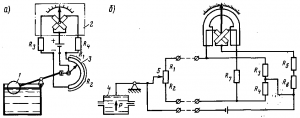

Электромагнитный резонансный частотомер имеет электромагнит 2 (рис. 344, а), в поле которого расположены стальной якорь 1 и соединенный с ним стальной брусок 5. Этот брусок укреплен на упругих пружинах 4 и на нем размещен ряд гибких стальных пластинок 3, площадь поперечного сечения которых подобрана таким образом, что каждая следующая пластинка имеет частоту собственных колебаний на 0,5 Гц больше, чем предыдущая. Сво-

Рис. 344. Устройство электромагнитного резонансного частотомера

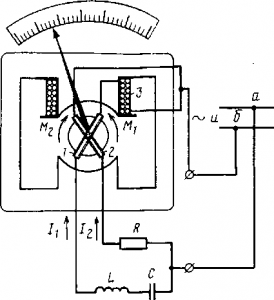

Рис. 345. Принципиальная схема ферродинамического частотомера

бодные концы пластинок введены в прорезь, имеющуюся на шкале прибора. Катушка электромагнита присоединена к сети переменного тока так же, как и катушка вольтметра.

При прохождении по катушке переменного тока электромагнит создает магнитное поле, пульсирующее с частотой изменения тока. Находящийся в этом поле якорь 1 также начнет совершать колебательные движения и вызывать колебания связанных с ним пластинок 3.

Колебания пластинок обычно бывают настолько незначительными, что они не могут быть замечены глазом. Однако если частота собственных колебаний какой-либо пластинки совпадает с частотой изменения переменного тока, т. е. с частотой колебаний якоря, то наступит явление механического резонанса, при котором эта пластинка начнет колебаться с большой амплитудой. Белый квадратик на ее конце превращается при этом в белую полоску (рис. 344,б), против которой по шкале можно отсчитывать измеряемую частоту. Значительно слабее колеблются две пластинки, колебания же всех остальных пластинок обычно совершенно незаметны для глаза.

Ферродинамический частотомер (рис. 345) представляет собой логометр ферродинамической системы. Катушки логометра соединяются в две параллельные цепи, которые подключаются к двум точкам а и б, между которыми действует напряжение переменного тока U (так же, как и вольтметры). Последовательно с неподвижной 3 и одной из подвижных 1 катушек включены катушка индуктивности L и конденсатор С, а последовательно с другой подвижной катушкой 2 — резистор с сопротивлением R (могут быть и другие комбинации R, L и С). Поэтому ток I1 в первой параллельной ветви зависит от частоты f, а ток I2 во второй цепи не зависит от f.

В результате при изменении частоты f будут изменяться ток I1 и положение подвижной части логометра до тех пор, пока не наступит равновесие моментов М1 и М2, создаваемых его катушками. Показания такого прибора будут зависеть от частоты f.

§105. Измерение электрическими методами неэлектрических величин

Принципы измерения неэлектрических величин. В современной технике широко применяются измерения неэлектрических величин (температуры, давления, усилий и пр.) электрическими методами. В большинстве случаев такие измерения сводятся к тому, что неэлектрическая величина преобразуется в зависимую от нее электрическую величину (например, сопротивление, ток, напряжение, индуктивность, емкость и пр.), измеряя которую, получают возможность определить искомую неэлектрическую величину.

Устройство, осуществляющее преобразование неэлектрической величины в электрическую, называется датчиком. Датчики делятся на две основные группы: параметрические и генераторные. В параметрических датчиках неэлектрическая величина вызывает изменение какого-либо электрического или магнитного параметра: сопротивления, индуктивности, емкости, магнитной проницаемости и пр. В зависимости от принципа действия эти датчики подразделяются на датчики сопротивления, индуктивные, емкостные и др.

В генераторных датчиках неэлектрическая величина вызывает появление э. д. с. К этим датчикам относятся индукционные, термоэлектрические, пьезоэлектрические и пр.

Устройства для измерения различных неэлектрических величин электрическими методами широко применяют на э. п. с. и тепловозах. Такие устройства состоят из датчиков, какого-либо электроизмерительного прибора (гальванометра, милливольтметра, миллиамперметра, логометра и т. д.) и промежуточного звена, которое может включать в себя электрический мост, усилитель, выпрямитель, стабилизатор и др.

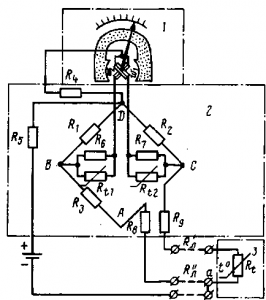

Электрические термометры сопротивления. Для контроля температуры воды, охлаждающей дизель, применяют электрические термометры, датчиком 3 которых (рис. 346) служат терморезисторы (термисторы). Термисторы выполняют из полупроводниковых материалов. Для предохранения от внешних воздействий датчик заключен в защитную арматуру. Указателем 1 служит логометр. Датчик 3 (R1) включается в одно из плеч неуравновешенного моста 2, три остальных плеча моста образуют резисторы сопротивлениями R1, R2 и R3. Катушки логометра включаются в измерительную диагональ моста последовательно с резистором сопротивлением R4.

Терморезисторы имеют значительный разброс в характеристике зависимости сопротивления от температуры. Поэтому для получения требуемой градуировки шкалы прибора приходится применять дополнительные добавочные и подгоночные резисторы сопротивлениями R8 и R9. С помощью этих резисторов осущест-

Рис. 346. Принципиальная схема электрического термометра с терморезисторным датчиком

вляют уравновешивание моста при начальной измеряемой температуре (градуируют нулевую точку шкалы).

Применение логометра в качестве указателя обеспечивает независимость показаний прибора при колебаниях питающего напряжения. Для уменьшения погрешности, обусловленной влиянием сопротивления проводов, соединяющих датчик с указателем, применено соединение их тремя проводами. Если бы они соединялись двумя проводами, подключенными к точкам Л и С моста, то сопротивления этих проводов складывались с сопротивлением датчика Rt и это создавало бы погрешность измерения. При наличии же трех соединительных проводов питание подается в точки а и С, в результате чего сопротивление R’л одного из проводов складывается с сопротивлением датчика, а сопротивление R”л другого провода — с сопротивлением R8. При этом в два плеча моста добавляются одинаковые сопротивления R’л и R”л, и ток в измерительной диагонали практически не будет зависеть от изменения сопротивления соединительных проводов. Резистор с сопротивлением R5 обеспечивает уменьшение напряжения, подаваемого на измерительный мост, до установленного для данного прибора значения.

Для компенсации температурной погрешности, которую вносит изменение сопротивления катушек логометра при изменении окружающей температуры, последовательно с катушками включены терморезисторы Rt1 и Rt2. При увеличении температуры сопротивление медного провода катушек увеличивается, а терморезисторов Rt1 и Rt2 — уменьшается, в результате чего суммарное сопротивление катушки и терморезисторов остается приблизительно постоянным. Для более точной подгонки суммарного сопротивления параллельно терморезисторам включают резисторы сопротивлениями R6 и R7. Резисторы сопротивлениями R1, R2, R3, R4 и R5 изготовляют из манганина, электрическое сопротивление которого мало меняется при изменении температуры, поэтому вводить температурную компенсацию изменения сопротивления этих резисторов не требуется.

Датчик помещают в среду, где требуется измерить температуру (например, в воду, циркулирующую в системе охлаждения дизеля). При повышении температуры воды нарушается равновесие моста и изменяется ток в его измерительной диагонали, куда включен указатель. Шкала указателя градуируется непосредственно в °С.

В логометрах подвижная часть при выключенном питании занимает произвольное положение. Поэтому в данном приборе применено принудительное возвращение стрелки в нулевое положение при выключенном питании с помощью так называемых безмоментных пружин. Создаваемый ими вращающий момент значительно меньше моментов, создаваемых катушками логометра, и не оказывает заметного влияния на показания прибора.

Электрические термометры с термоэлектрическими датчиками устанавливают на тепловозах для контроля температуры газов в цилиндрах дизеля. В комплект термометра входит термоэлектрический датчик (термопара) и милливольтметр, служащий указате-

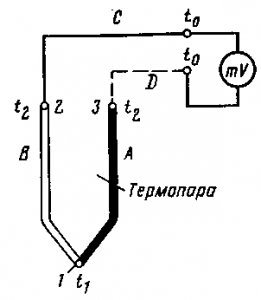

Рис. 347. Принципиальная схема электрического термометра с термоэлектрическим датчиком

лем. Термоэлектрический датчик выполнен из двух сваренных вместе проволок или пластин из разнородны металлов или сплавов. Когда два таких проводника А и В (рис. 347) соединяются в какой-либо точке и включаются в замкнутую электрическую цепь, при изменении температуры места их соединения в цепи возникает электродвижущая сила, называемая термо-э. д. с. Спай 1 двух разнородных металлов термопары называют горячим спаем, концы 2 и 3 — свободными или холодными спаями.

Значение термо э. д. с. зависит только от разности температур t1 нагретого 1 и t2 холодных 2 и 3 концов проводников А и В и от природы материалов, применяемых в качестве электродов. Если температуру свободных концов поддерживать постоянной и одинаковой, то термо э. д. с. будет пропорциональна температуре горячего спая. Термопары развивают сравнительно небольшую термо-э.д.с, поэтому милливольтметры, используемые для ее измерения, должны иметь точную температурную компенсацию. Шкала такого прибора градуируется в °С.

На тепловозах применяют термоэлектрические датчики, составленные из следующих сплавов: хромель (89% Ni+10% Cr + 1% Fe) —копель (56% Cu + 44% Ni); хромель — алюмель (95% Ni + 2% Al + 2% Mn+1 % Si). Термопара из этих сплавов создает термо-э.д.с. 4—7 мВ. Если электроизмерительный прибор подключить к термопаре медными проводами, то возникнет большая погрешность измерения, так как при электрическом контакте свободных концов 2 а 3 термопары с соединительными проводами из-за разности температур t2 и t0 (в месте установки прибора) появятся добавочные термо-э. д. с. Для устранения этой погрешности соединительные провода С и D (их называют компенсационными) изготовляют из материалов, обладающих теми же термоэлектрическими характеристиками, что и электроды термопары. Следовательно, возникающие в месте контактов 2 и 3 термо-э. д. с. будут иметь такие же значения, как и в основной термопаре. Компенсационные провода изготовляют из тех же материалов, что и электроды термопары, но они имеют меньшую площадь сечения. В этом случае температура концов 2 и 3 может быть различной.

Электрические уровнемеры. Для измерения объема или уровня жидкости в баках и резервуарах применяют различного рода электрические уровнемеры. В качестве примера рассмотрим схему электрического уровнемера с реостатным датчиком (рис. 348,а). В баке с измеряемой жидкостью помещен поплавок 1, положение которого определяется объемом или уровнем жидкости. Изменение положения поплавка вызывает изменение сопротивлений R1 и R2 реостатного датчика 3, включенных в два плеча моста постоян-

Рис. 348. Принципиальные схемы электрических уровнемера (а) и манометра (б) с реостатными датчиками

ного тока, два других плеча которого образованы резисторами сопротивлениями R3 и R4. Изменение сопротивлений R1 и R2 изменяет ток в измерительной диагонали моста, в которую включены катушки логометра 2, служащего указателем. Шкала логометра градуируется в единицах объема, занимаемого жидкостью, или единицах уровня жидкости.

Электрические манометры. Для измерения давления масла в системе смазки дизеля на тепловозах устанавливают электрические манометры. Такой манометр имеет реостатный датчик 5 (рис. 348,б), движок которого связан с гофрированной мембраной 4. Указателем служит логометр, шкала которого градуирована непосредственно в единицах давления. Логометр включен в диагональ электрического моста постоянного тока, плечи которого образованы сопротивлениями R1 и R2 реостатного датчика и резисторами сопротивлениями R3 и R4. Резисторы сопротивлениями R5 и R6 предназначены для получения требуемой градуировки шкалы прибора и температурной компенсации, а резистор сопротивлением R7 — для выравнивания сопротивлений катушек логометра (одна из них имеет большие размеры, чем другая). При изменении давления в корпусе датчика мембрана прогибается и перемещает движок реостата. При этом изменяются сопротивления R1 и R2 датчика и ток в измерительной диагонали моста. Следовательно, стрелка указателя изменяет свое положение.

Электрические тахометры. Частоту вращения валов различных машин (электродвигателей, дизелей и пр.) измеряют приборами, называемыми тахометрами. Наибольшее распространение получили электрические тахометры с асинхронным тахогенератором, принцип действия которого рассмотрен в § 84. На тепловозах применяют магнитно-индукционные тахометры (рис. 349), измеряющие частоту вращения вала дизеля. Вал тахометра связывают непосредственно или посредством гибкого вала с валом дизеля.

При вращении вала тахометра приводится во вращение магнитный узел, состоящий из двух дисков, на которых укреплены постоянные магниты 2. При вращении дисков создается вращающееся магнитное поле, которое индуцирует вихревые токи в расположенном между магнитами токопроводящем диске 1. В результате взаимодействия вращающегося магнитного поля с вихревыми токами возникает вращающий момент М (как и в индукционных приборах), стремящийся повернуть диск в направлении вращения электромагнитов. Этот момент пропорционален частоте пересечения магнитным полем токопроводящего диска, т. е. частоте вращения п вала дизеля: М = c1n.

Валик, на котором укреплен токопроводящий диск 1, связан со стрелкой прибора и спиральной пружиной 3, создающей противодействующий момент Мпр = с2?. При равновесии этих моментов М = Мпр, т. е.

?= (c1/c2) n = сn (114)

Следовательно, угол отклонения стрелки ? пропорционален частоте вращения п, т. е. прибор имеет равномерную шкалу.

Токи высокой частоты

Токи частотой свыше 100 кГц можно получить, используя колебательный контур, электромашинный генератор. При размещении материала, проводящего ток, в электромагнитном поле ВЧ, создаваемом катушкой, вихревые токи, возникающие в нем, вызывают значительный нагрев. Этот эффект обусловил применение токов высокой частоты в промышленности для плавки и обработки деталей, в медицинской технике и других областях.

Научные статьи на тему «Частота (электрического тока)»

Характеристики электрической цепи синусоидального тока Определение 1 Электрическая цепь синусоидального.

тока – это электрическая цепь, которая находится под гармоническим воздействием (токи синусоидальной.

Параметр w, который входит в состав выражения фазы синусоидального тока называется угловой частотой и.

рассчитывается следующим образом: $w = 2пf = 2п / Т$ Где: f — частота синусоидального тока; Т — период.

силы; ji, ju, je — начальные фазы тока, напряжения и электродвижущей силы; w — угловая частота синусоидального

Автор Демьян Бондарь

Источник Справочник

Категория Электроника, электротехника, радиотехника

Статья от экспертов

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕКУПЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ В ГРЕБНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

Сегодня гребные электрические установки на переменном токе вытесняют системы постоянного тока. Прежде всего, это связано с рядом преимуществ преобразователей частоты и появлением таких систем, сравнимых с гребными электрическими установками мощностей. Авторами данной статьи рассмотрен процесс рекуперации электрической энергии на переменном токе. Если в системах на постоянном токе процесс рекуперации не является проблемой, то в системах с преобразователем частоты этот процесс затруднен применением неуправляемых выпрямителей.

Автор(ы) Д.С. Данилов

А.А. Марченко

Источник Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития

Научный журнал

Переменный ток

Переме́нный ток, электрический ток, изменяющийся во времени по величине и/или направлению. В общем случае к переменному току относят различные виды импульсных, пульсирующих, периодических и квазипериодических токов. Если любые значения переменного тока повторяются через равные промежутки времени, то переменный ток называется периодическим. Периодом T T T переменного тока называется наименьший промежуток времени, в котором силы тока в моменты времени t t t и t + T t + T t + T равны: i ( t ) = i ( t + T ) i(t) = i(t + T) i ( t ) = i ( t + T ) . В технике под переменным током обычно подразумевают периодический (или близкий к периодическому) ток, в котором средние за период значения силы тока и напряжения равны нулю.

В том случае, когда переменный ток меняется по направлению, одно из направлений переменного тока принимают за положительное, а противоположное – за отрицательное. Соответственно, если направление переменного тока в некоторый момент времени совпадает с положительным направлением, то значение тока также считают положительным, а для противоположного направления тока – отрицательным. В простейшем случае мгновенное значение силы переменного тока изменяется во времени по гармоническому закону (гармонический, или синусоидальный, переменный ток):

i = I m s i n ( ω t + α ) i = I_msin( omega t+α) i = I m s in ( ω t + α ) ,

где I m I_m I m амплитуда тока, α alpha α – начальная фаза, ω = 2 π f ω = 2πf ω = 2 π f – круговая частота, f = 1 / T f = 1/T f = 1/ T – линейная частота. Гармонический ток возникает под действием синусоидального напряжения u той же частоты:

u = U m s i n ( ω t + β ) u = U_msin(ωt+β) u = U m s in ( ω t + β ) ,

где U m U_m U m – амплитуда напряжения, β beta β – начальная фаза.

Для характеристики переменного тока удобно использовать действующие (или эффективные) значения тока и напряжения, которые представляют собой среднеквадратичные (за период) значения силы тока и напряжения. Для синусоидальных токов действующие значения переменного тока и напряжения равны: I = I m 2 displaystyle I= frac < sqrt[]> I = 2

I m и U = U m 2 displaystyle U= frac < sqrt[]> U = 2

U m . Большая часть приборов, используемых для измерения периодических напряжений и токов, показывает действующие значения этих величин. Произведение действующих значений тока и напряжения определяет мощность, которая расходуется на выделение теплоты или на совершение механической работы в электрической цепи .

Важной характеристикой переменного тока является его частота f. В электроэнергетических системах Российской Федерации и большинства стран мира принята стандартная частота f f f = 50 Гц, в США f f f = 60 Гц. В технике связи применяются переменные токи высокой частоты (от 100 кГц до 30 ГГц). Для специальных целей в промышленности, медицине и других отраслях науки и техники используют переменный ток самых различных частот, а также импульсные токи .

В электротехнике (и частично в радиотехнике) обычно реализуются электрические цепи квазистационарных токов , при этом мгновенные значения переменного тока во всех участках цепи одинаковы. В многопроводных квазистационарных системах, предназначенных для передачи энергии, часто используют многофазные переменные токи – текущие по разным проводам токи с одинаковыми амплитудами, но разными фазами . Большинство цепей, содержащих сопротивления, ёмкости и индуктивности, работает в линейном режиме, когда справедлив принцип суперпозиции . При прохождении через такие цепи гармонические переменные токи не искажают своей формы, тогда как при наличии нелинейных элементов (например, сердечников в трансформаторах, нелинейных преобразователей, электронных ламп и т. п.) синусоидальные сигналы искажаются, обогащаясь высшими гармониками – сигналами на частотах, кратных основной частоте. Квазистационарные цепи с сосредоточенными параметрами могут быть составлены в виде определённой комбинации сопротивлений R R R , индуктивностей L L L и ёмкостей C C C . Если в электрической цепи протекает установившийся квазистационарный электрический ток, то напряжения на сопротивлении u R u_R u R , индуктивности u L u_L u L и ёмкости u C u_C u C определяются соотношениями:

u R = i R uR = iR u R = i R , u L = L d i d t displaystyle u_L=L frac u L = L d t d i , C d u C d t = i displaystyle C frac=i C d t d u C = i .

Для синусоидального тока i = I m sin ω t i = I_m sin omega t i = I m sin ω t соответствующие амплитудные значения напряжений на данных элементах равны:

U R m = R I m U_=RI_m U R m = R I m , U L m = ω L I m U_= omega LI_m U L m = ω L I m , U C m = I m ω C displaystyle U_= frac < omega C>U C m = ω C I m .

В нелинейных режимах величины R R R , L L L и C C C являются функциями протекающего тока i; в линейных режимах они либо постоянны, либо зависят в явном виде от времени (параметрические системы).

При расчёте электрических цепей гармонических переменных токов удобно использовать комплексные амплитуды напряжения и тока, а также комплексные сопротивления Z Z Z ( импеданс ), определяемые на резистивных, индуктивных и ёмкостных участках цепи соответственно как

Z R = R Z_R=R Z R = R , Z L = j ω L Z_L=j omega L Z L = jω L и Z C = 1 j ω C displaystyle Z_C= frac Z C = jω C 1 (здесь j j j – мнимая единица).

Тогда квазистационарная линейная цепь (многополюсник) может быть рассчитана по правилам Кирхгофа , т. е. в этом случае применимы методы расчётов цепей постоянного тока.

С ростом частоты, когда размер электрической цепи становится сравнимым с длиной электромагнитной волны λ = c / f lambda = c/f λ = c / f ( c c c – скорость света), квазистационарное приближение перестаёт быть справедливым, и для получения распределения переменного тока необходимо применять уравнения Максвелла . При этом протекающий по проводящей среде переменный ток распределяется по сечению не равномерно, а преимущественно в поверхностном слое. Иногда такие токи называют быстропеременными и оперируют не суммарными (интегральными) силами тока, а их объёмными плотностями. Плотность быстропеременных токов включает потенциальную и вихревую компоненты. Последняя ответственна за возбуждение вихревых электромагнитных полей. В открытых (неэкранированных) системах именно с вихревыми переменными токами связано излучение электромагнитной энергии, что используется, например, в излучателях (антеннах), где путём подбора распределений быстропеременных токов создаются требуемые угловые распределения полей излучения (диаграммы направленности).

Опубликовано 22 июня 2022 г. в 11:23 (GMT+3). Последнее обновление 22 июня 2022 г. в 11:23 (GMT+3). Связаться с редакцией